平朔东露天矿高阳坡隧道涌水突泥隐患治理

2017-04-07张广武

张广武

(中煤平朔集团有限公司,山西 朔州 036800)

安全与环保

平朔东露天矿高阳坡隧道涌水突泥隐患治理

张广武

(中煤平朔集团有限公司,山西 朔州 036800)

阐述了隧道涌水突泥隐患概况,并对隧道涌水突泥隐患形成的原因进行了分析,最后就隧道涌水突泥隐患治理措施及具体施工治理时需注意事项进行了阐述,对指导现场施工具有一定的参考价值。

隧道;涌水突泥隐患;治理措施

0 引 言

随着国家经济建设的高速发展,煤炭作为主要能源需求逐步加大,其主要运输通道运煤铁路专用线的建设大量展开,由于煤矿大多建在山地丘陵地区,在铁路修建过程中随之而来的隧道施工问题不可避免,隧道施工环境具有一定的复杂性,在施工过程中高压、岩溶以及富水等问题经常遇到,不仅增加了隧道施工的难度,还在一定程度上留下了安全隐患,为了更好地解决这些问题就需要严格控制隧道注浆堵水的施工技术。隧道径向注浆技术是控制隧道注浆堵水的主要施工技术之一,主要解决隧道内涌水量大、降低排水压力、保护地表周围生态环境,提高围岩承载力的问题。以平朔东露天煤矿铁路专用线高阳坡隧道为例,对隧道涌水突泥隐患形成的原因进行了分析,就隧道涌水突泥隐患治理措施及具体实际实施施工治理时需注意事项进行了阐述。

1 隧道概况

高阳坡隧道工程属于平朔东露天煤矿铁路专用线工程线下工程。隧道DK13+365~DK13+940,全长575 m。其中原设计DK13+500~DK13+ 561.03为Ⅳ级围岩(系砂岩、泥岩,无地下水),DK13 +561.03~DK13+940为Ⅴ级围岩(系砂质黄土、黏性黄土,无地下水)。

高阳坡隧道设计为单线隧道,位于低山丘陵区,地势起伏较大,山区地表植被发育,无基岩裸露。隧道最大埋深为58.0 m。隧道进口端为石灰系砂岩,而出口端为第四系砂质黄土。隧道上覆盖第四系上更新统黄土、黏质黄土,其下为石灰系砂岩泥岩地层。砂岩泥岩节理裂隙发育严重,岩体破碎,地质条件复杂。

2 高阳坡隧道原设计概况

2.1 地层岩性

出露地层上覆盖厚层第四系砂质黄土,下为石灰系砂岩泥岩地层,地层连续分部,隧道地层岩性由上之下分述如下:

①砂质黄土(Q3a1):黄褐色,稍湿,稍密~中密,含钙质丝和钙质结核,层厚4.6~18.6 m;②黏质黄土(Q3a1):黄褐色,硬塑~坚硬,含有钙质丝和钙质结核,层厚6.1~26.8 m;③角硕土(Q3a1):黄褐色,稍湿,中密,含有钙质丝和钙质结核,层厚2.2~10.7 m;④砂岩(C):灰色~灰黄色;强风化~弱风化,节理裂隙发育,岩体破碎;⑤泥岩(C):灰色~灰黄色~灰黑色;强风化~弱风化,节理裂隙发育,岩体破碎。

2.2 水文地质

经现场勘查,未见地下水出露。

2.3 不良地质及特殊岩土问题

根据实验资料计算结果,该隧道所在场地出露的砂质黄土具有非自重湿陷性,湿陷等级为Ⅱ级,湿陷厚度为所有砂质黄土层。

2.4 结构设计概况

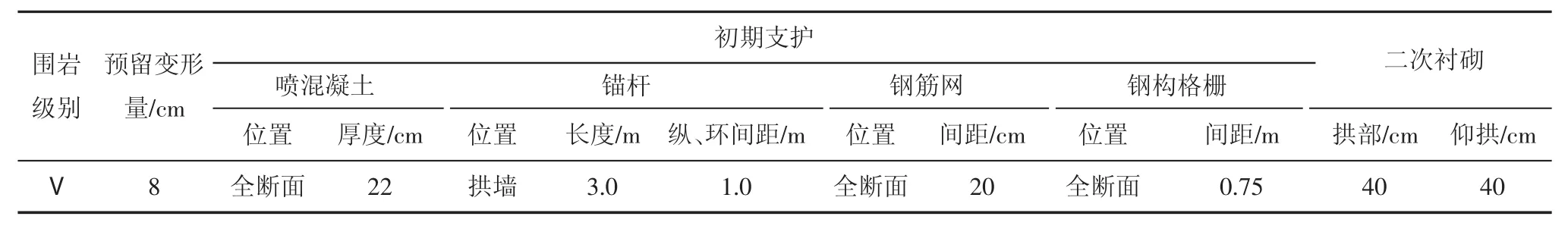

1)按喷锚构筑法技术要求设计,隧道均采用曲墙带仰拱复合式衬砌,初期支护采用喷锚支护;衬砌及设计支护设计参数见表1。

表1 施工图隧道支护参数

2)Ⅴ级围岩二次衬砌采用钢筋混凝土衬砌,初期支护喷混凝土采用湿喷工艺;

3)拱部。范围内打设φ22超前锚杆,长度3.5 m,环向间距30 cm。

3 隧道涌水突泥隐患概况

2010年7月23日,在高阳坡隧道DK13+747处开挖仰拱施工期间挖出涌水泉眼一处,且出水量不断变大,经现场实际统计,出水量约为60 m3/d。2010年8月2日,距开挖掌子面附近DK13+736处又出现1处涌水泉眼。由于土质围岩自身含水量较大,自稳性差,加之出现明水,在DK13+747~DK13+757段仰拱开挖期间,隧道左侧拱架脚部位出现较大收敛变形,最大变形收敛值15 cm。但在随后7月26日,该段隧道左侧自仰拱以上又出现严重收敛变形,最大变形收敛值12 cm。由于隧道涌水不断,围岩压力异常,致使初期支护变形,变形部位局部出现初期支护混凝土掉快现象,个别处格栅钢构暴露变形。

1)在施工现场设集水坑1处,并用水泵不间断向外抽水;

2)对2010年8月2日DK13+747~DK13+ 757段仰拱开挖期间,隧道左侧拱架脚部位出现较大收敛变形,最大变形收敛值15 cm处的仰拱立即施工,使收敛变形趋于稳定;

3)对2010年7月26日该段隧道左侧自仰拱以上又出现二次严重收敛变形为防止拱墙继续变形,该段及时浇筑二衬矮边墙,用以加强支撑,并在矮边墙以上1、2 m处布设2层观测点,加强观测频率并对变形收敛观测进行记录。

4 隧道涌水突泥隐患形成原因

隧道该段洞身位于第四系黏质黄土中,该区域地下水类型属于黄土孔隙裂隙潜水及基岩裂隙水。黄土孔隙裂隙潜水含水层主要为风积黏质黄土,地下水接受大气降水补给,含水层储水和排水条件差,水量小且不稳定,地表水下渗后在土石分界面聚集,隧道开挖后打开了地下水流通道,地下水顺节理渗出,导致隧道围岩土体产生软化现象,造成DK13+ 736~DK13+760段的隧道初期支护压力过大,变形严重。另外,由于出现涌水加之黄土透水性较强,导致隧道围岩原有应力变化,造成该段隧道初期支护的拱顶下沉、拱脚收敛超过允许值,浸入限界内。

5 高阳坡隧道涌水突泥隐患处理措施

5.1 掌子面堵水

掌子面前方集中涌水点,采用小导管局部注浆堵水。在出水点周边布设3环φ42小导管,第1圈半径为85 cm,第2圈半径为170 cm,第3圈半径为250 cm,小导管环向间距为100 cm,长度L=6.0 cm,梅花形布置。孔和注浆顺序由外向内,同一圈孔间隔施工,1号圈周边注浆孔完成后进行2号圈周边注浆孔注浆,最后进行3号圈周边孔注浆。浆液扩散半径按0.8~1.0 m考虑,注浆压力为0.5~1.0MPa,注浆材料采用水泥-水玻璃双液浆。在注浆施工实施前,应进行1~2孔注浆试验,确定合理的注浆参数。

5.2 段初期支护加固补强

5.2.1 径向注浆加固

径向注浆是在隧道开挖后洞壁局部有出水点或出水区域,沿隧道径向进行的钻孔注浆,进行堵水治理。其适用于封堵隧道周边局部股流或小面积渗水以及固结局部围岩,主要用于以堵水为主的隧道施工,且水压和水量较小,围岩有一定的自稳力。

1)径向注浆孔距、管径布置。DK13+736~DK13+760段初期支护严重变形段落,为预防全断面注浆施工过程因注浆压力过大纵向传递,造成后方初支结构受力,引起拱顶沉降加剧、开裂甚至坍塌等危险。全断面超前预注浆前对开挖掌子面后方30 m范围,采取径向注浆进行加固补强,以达到稳固后方的目的(或抓紧该段二衬施工)。

采用3.0 m径向注浆进行加固补强,注浆孔按浆液扩散半径2 m布设,注浆孔按梅花型布置,孔口环向间距约180 cm,孔底环向间距约250 cm,纵向间距260 cm。注浆孔采用风机钻开孔,孔径φ52 mm。孔口管采用φ50 mm,壁厚3.5 mm热轧无缝钢管,钢管长1 m,孔口管应埋设牢固,并有良好的止浆措施。

2)注浆压力。>2 MPa注浆中最低压力≤5 MP保证浆液的扩散。

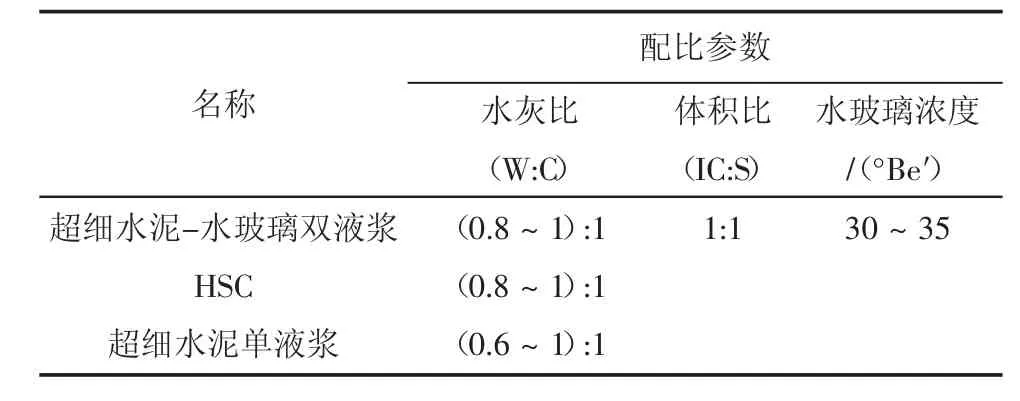

3)注浆材料的选取。径向注浆材料应有较好的粘结力,与隧道软弱岩体粘合后抗压、抗剪强度高,耐冲击、耐酸、耐碱性好。材料还应该有较高的渗透性,流动性好,遇水不发泡,能很好的渗入岩体细小的裂隙中。针对隧道本身地质特点及涌水状况,对比分析普通硅酸盐水泥、HSC(特制硫铝酸盐熟料、石膏、硅粉、减水速凝剂等组成)、超细水泥——水玻璃双液浆等注浆材料。综合对比结果为,注浆材料采用水玻璃双液浆或HSC单液浆为主,超细水泥单液浆为辅。注浆材料配比见表2。

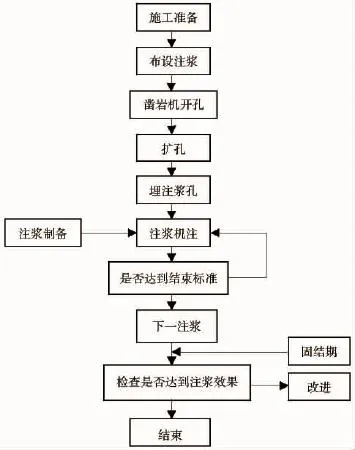

4)注浆顺序。注浆顺序按“由外到内、由上到下、间隔跳孔”的原则进行,以达到控域注浆,挤密加固,堵水固泥的目的。径向注浆施工工艺流程如图1所示。

表2 浆液配比参数

图1 径向注浆施工工艺流程

5.2.2 更换浸限格栅钢架

当径向注浆结束后,检查注浆效果,如果达到要求,对DK13+736~DK13+760初期支护严重变形段落,先从下往上凿除原格栅钢架间的混凝土,一次凿除混凝土长度为两榀格栅钢架间距,扩挖孔后,架设H20型钢钢架,间距为75 cm,并及时封闭成环,喷射混凝土后25 cm。同时在拱脚及格栅钢架拼接处打设两根φ42锁脚锚管,长度L=3.5 m。

5.2.3 临时横向支撑

更换型钢钢架成环后,在拱腰及拱脚处增设两排临时横向钢支撑,横向支撑采用H20型钢。每排横向支撑间距1.5 m,上下两排交错布置。

6 具体实施施工治理时需注意事项

1)加强隧道变形段的收敛变形观测频率,及拱圈沉降的观测;

2)加强隧道顶部原地面的观测,布设观测点,设专人定时观测及时反馈观测结果;3)注浆结束后,单孔涌水量小于0.2 L/(min· m),隧道开挖后容许渗水量应小于2.5 L/(min·m)。当注浆完毕后未达到设计要求时,应进行补注浆;

4)及早施作二次衬砌;

5)仰拱施工前需将隧底虚砟、杂物、积水等清除干净,超挖应采用同级混凝土回填。仰拱施工缝、变形缝应做防水处理,其工艺及要求同衬砌拱墙的施工缝、变形缝;

6)加强洞内排水措施,严防积水浸泡地基;

7)注浆过程中应做好施工记录,包括孔位、孔径、孔深、浆液配合比、注浆压力、注浆量、串浆等;

8)当注浆压力突然升高,则只注纯水泥浆或清水,待泵压回复正常时,再进行双液注浆,若压力不回复正常,则停止注浆,检查管路是否堵塞;

9)当进浆量很大,注浆压力长时间不升高时,应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小泵量、低压力注浆,使浆液在裂隙中有相对停留时间,便于凝胶;

10)在开挖工作面有小裂隙漏浆,先用水泥浸泡过的麻丝填塞裂隙,并调整浆液配合比,缩短凝胶时间,若仍跑浆,在漏浆处用风钻钻浅孔注浆固结;

7 结语

针对高阳坡隧道(DK13+736~DK13+760段)涌水突泥隐患进行径向注浆施工治理,从其实际施工效果来看,它能增强与围岩的密贴程度,有效的改善围岩的稳定性,提高围岩承载力和自稳力,达到堵水的目的,有效控制隧道初期支护结构沉降和变形,隧道涌水突泥隐患得到基本的根治,抑制了仰拱收敛变形的情况,从而达到确保施工安全、施工工期,改善施工环境的目的。

[1]TB10003—2005铁路隧道设计规范[S].

[2]TZ204—2008铁路隧道工程施工技术指南[S].

[3]TB10753—2010高速铁路隧道工程施工质量验收标准[S].

[4]明琦,郭衍敬,张斌.软弱围岩大断面隧道径向注浆变形的控制[J].北京工业大学学报,2007,33(5):512-516.

[5]黄志杰.象山隧道径向注浆堵水施工技术[J].隧道建设,2009(2):235-238.

[6]高阳坡隧道涌水变形段整治设计方案”[R].太原:中铁太原勘察设计咨询院有限公司,2010.

【责任编辑:陈 毓】

Water gushing mud hidden peril control in Gaoyangpo tunnel of Pingshuo East Open-pit Mine

ZHANG Guangwu

(China Coal Pingshuo Group Co.,Ltd.,Shuozhou 036800,China)

This article describes the overview of tunnel water gushing mud hidden peril,and analyzes the causes of the tunnel water gushing mud hidden peril,and finally discusses the precautions in control measures and specific construction management of the tunnel water gushing mud hidden peril,which has certain reference value for guiding site construction

tunnel;water gushing mud hidden peril;control measure

TD745

B

1671-9816(2017)03-0067-04

2016-11-07

张广武(1971—)男,山西大同人,工程师,现在中煤平朔集团有限公司从事技术工程管理工作。

10.13235/j.cnki.ltcm.2017.03.019

张广武.平朔东露天矿高阳坡隧道涌水突泥隐患治理[J].露天采矿技术,2017,32(3):67-69.