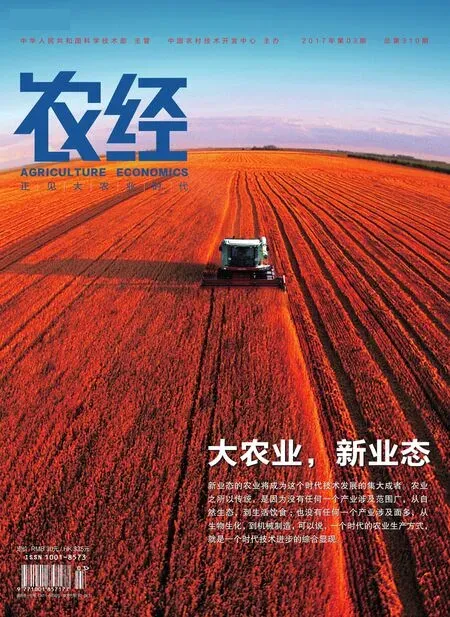

中粮混改:巨头隐形记

2017-04-05白小乘

文|白小乘

中粮混改:巨头隐形记

文|白小乘

[√]混改证明这家国字牌的农业巨头终于选择大隐隐于市的保守姿态进行国际竞争了。

大抵所有人小时候都玩过“捉迷藏”的游戏,藏得最好、赢到最后的孩子大抵都有一个特点:无非是藏的地点离奇点,让大家都看不到罢了。中粮混改,不过又是一场资本市场的“捉迷藏”,不同的是,这一次中粮不再追求新奇招数,他选择把主营业务的布局放在市场后端,这也意味着这家国字牌的农业巨头终于选择大隐隐于市的保守姿态进行国际竞争了。

宁高宁与中粮“增肥计划”

中粮的定位,从一开始就很明白:农产品、食品领域多元化产品和服务供应商。如果说中储粮是国家的“粮袋子”,那么前身是粮油食品贸易公司的中粮集团承担更多的则是运用资本手段完成农业产业链整合,在国际市场上完成市场竞争、维护国家粮食安全。而说起中粮的资本运作,就不能不提宁高宁了。

2004年起,宁高宁从华润来到中粮当董事长,此后开始大规模的外延式发展。2005—2013年,中粮共完成50起并购项目,投资额为146亿元。2004年时中粮集团的总资产仅600亿元,11年后,中粮资产达到了4590亿人民币,翻了7倍多。十年间中粮共完成了近50起并购项目,先后涉足中土畜、深宝恒、新疆屯河、华润酒精、中谷、丰原生化、五谷道场、蒙牛、华粮、尼德拉、来宝农业、华孚、中纺集团。而经过宁高宁十年的“增肥”,以种植养殖为产业链起点,中游拓展至加工、物流、包装类业务,进一步延展至下游的贸易、食品、地产和金融等行业,中粮集团已经形成了全产业链模式。

不过,这样快速的资本操作虽然使得中粮的体量增加迅速,然而盈利能力却下降了。根据中粮集团2016年融资融券募集说明书,2015年受益于中粮来宝农业和尼德拉的并入,公司营收达到4006.6亿元,同比增长58.4%,然而净利润仅13.2亿元,也就是说净利润率仅0.3%左右,并且过去五年净利润呈下滑趋势。

需要承认的是,由于历史、经济等多方面原因,纵然已成国内农业巨无霸的中粮放到国际市场上依然不占优势——毕竟相比“ABCD”几代人家族式的不断经营和开放的全球化战略眼光,我们无论从资本还是资历都太过年轻,意图用十年的时间来完成与之比肩的国际化布局显然为时过早。

剥离次要业务,大隐隐于市

在当下复杂的市场环境下,对于中粮来讲,要想维护国家粮食安全从而拥有竞争国际农业话语权的能力,只能选择剥离盘子过大的C端板块,做强核心业务、大隐隐于市地在后端布局上多费心思了。

因此,中粮选择顺势而为,通过混改释放非核心业务,提出了除母品牌外的其他品牌下放的意见,并明确了品牌持有者和经营者的权利义务,中粮混改正式开始。

从2016年开始,中粮集团已经陆续剥离了金帝巧克力和五谷道场等亏损资产,并以1元出售了专做高端市场的中粮君顶酒庄。目前,中粮已完成巧克力、方便面、羊绒、木材、利海船务等业务的退出,2016年共完成36户“僵尸”和特困企业的处置任务。

与此同时在中粮进行“十三五”规划期间,新任董事长赵双连与“黑吉辽”、河南、湖南、四川等粮食主产省的重要官员进行了磋商,明确将与这些省份在粮食储备、物流及玉米加工等方面开展深入合作。

值得一提的是,中粮集团在这次披露混改进程中还将国际化整合称之为“重中之重”。他表示,海外资产管理平台中粮国际将以整体上市为目标,实现对中粮农业和尼德拉两大海外并购企业战略运营的全面整合。

所以带着这样的想法再回过头来看中粮近来的一系列动作,不难发现这家国字牌农业巨头正在完成其大隐隐于市的上游布局,在夯实B端的同时剥离次要的C端业务,允许外界资本介入。而参照国际对手的发展策略我们不难发现,那些拥有国际话语权的大粮商(如嘉吉和丰益国际),几乎都是采取类似策略,他们通过期货市场和资本手段布局全球B端,隐形地链接C端市场(如麦当劳和金龙鱼),与其建立合作,获取利润。

剥离业务或成忠实伙伴

中粮这场混改的重头戏就在于剥离的非主营业务将由哪些资本介入,同时又在多大程度上实现了市场化竞争力。

未来,中粮混改过程中剥离的业务可以作为集团业务的补充,借助民间资本的力量继续扩大市场占有率。在过去的2016年中,中粮集团旗下的中粮置地、中粮工科、中粮肉食、中粮包装等4家专业化公司就已经陆续通过不同形式引入外部资本,推动股权多元。同时,这些混改后的企业也可以升级中粮未来在消费端的产品,成为中粮在下游的忠实合作伙伴。

那么这些剥离的企业能否在未来迅速完成市场化成长继而为中粮布局终端市场提供有力支撑?作为国企混改的排头兵,再多的市场化设想都必须建立在体制的现实之上。中国社会科学院民营经济研究中心主任刘迎秋就认为,发展混合所有制经济必须满足四个基本条件:第一,一定要能够保证同股同权;第二,一定要有现代的、科学的公司治理和管理;第三,一定要有严格的内外监督;第四,要有充分的开放性和可交易性。

由此可见,中粮混改,任重而道远。