考里斯马基:赫尔辛基“愤青”的怪诞与冷面

2017-04-05陈凭轩

陈凭轩

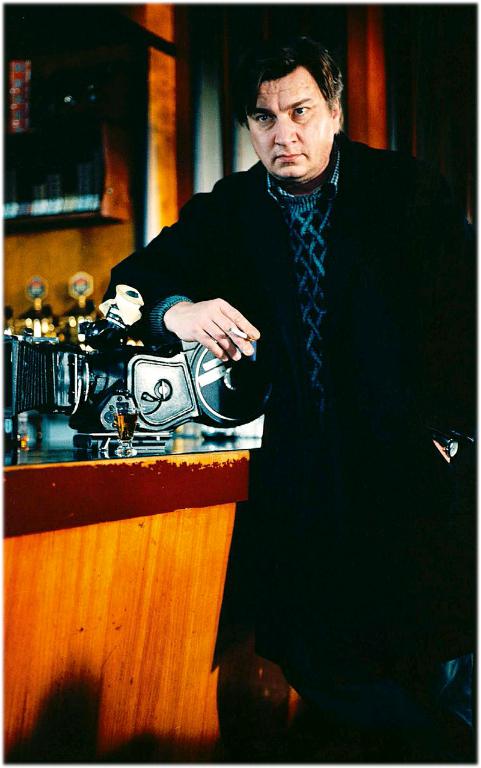

今年柏林电影节把银熊奖最佳导演颁给了芬兰大导考里斯马基和他的《希望的另一面》。他的影片总是表面冷漠、内心强韧,充满无厘头的幽默感。

说到北欧电影,我们首先想到的是瑞典、丹麦这两个电影大国,从经典时期的伯格曼到如今的拉斯·冯·提尔,可以说是大师辈出。如果以世界电影最重要的奖项作为指标,丹麦和瑞典获得奥斯卡最佳外语片奖的次数并列第五,仅次于意大利、法国、西班牙和日本;戛纳电影节上,这两国获得最高奖项的次数并列第六,仅次于美国、法国、意大利、英国和日本。而在纪录片方面,丹麦更是俨然已成霸主,美、法两国的纪录片导演都前往哥本哈根工作甚至定居。

与此相比,邻国芬兰的差距就很大了,很多欧洲之外的观众甚至说不出一部芬兰电影或一个电影人的名字。对中国观众来说,最有名的芬兰电影大概就是去年上映的动画片《愤怒的小鸟》,作为该国史上票房最高的影片,它被算在芬兰名下也是因为原版游戏最初是由芬兰公司开发。

这个富裕的北欧国家在电影史上如此边缘,以至于很长一段时间以来,只要有芬兰影人在国际上拿大奖,大家看都不看就知道,一定是阿基·考里斯马基(Aki Kaurism?ki)。

有好事的媒体算过,阿基·考里斯马基在上世纪80年代初出道后,头30年里,他拍过的电影加上其兄米卡·考里斯马基的作品,占了整个芬兰电影产量的五分之一。他2002年拍摄的《没有过去的男人》(Mies Vailla Menneisyytt?,)至今是芬兰唯一提名奥斯卡最佳外语片的电影。这部影片还获得过戛纳电影节评委会大奖和最佳女演员奖,也是芬兰电影在三大电影节上最好的成绩了。

考里斯马基兄弟在80年代初曾合作拍片,但最终没有成为美国科恩兄弟或者比利时达内兄弟那样的搭档。哥哥米卡选择了更为传统的风格并与既有电影工业系统合作,而阿基受70年代朋克运动影响很深,逐渐形成了他在主流电影之外的独特风格。他片中人物大多面无表情,动作幅度很小,相应地镜头运动也很少;对白僵硬、直接,像是在背诵台词,完全没有情绪,内容和语气往往严重脱节。他在一次采访中说,自己选角的要求是这个演员“不笑、不乱动,就行了”。《卫报》影评人彼得·布莱德肖(Peter Bradshaw)形容这种风格为“怪诞与冷面的幽默”,也有人说这样表面冷漠、内心强韧却充满无厘头幽默感的形象,是芬兰民族性格的象征。

但在制造幽默的同时,考里斯马基独树一帜的风格其实也是他社会政治意识的一种表达。从1983年独立长片处女作《罪与罚》(Rikos ja Rangaistus)将陀思妥耶夫斯基的小说搬到现代芬兰算起,他的17部长片都有极强的社会批判性,冷酷地取笑消费主义下的社会主流价值观,并对芬兰社会颇有微词。他最具代表性的几部作品,常被人归纳为三个“三部曲”。

首先是《天堂孤影》(Varjoja Paratiisissa,1986)、《升空号》(Ariel,1988)、《火柴廠女工》(Tulitikkutehtaan Tytt?,1990)组成的“无产阶级三部曲”,但导演本人说这其实是“失败者三部曲”(Loser Trilogy),因为片中人物的地位和境遇“比无产阶级还不如”。不管怎样命名,这一时期的作品大量反映资本家对工人的剥削和工作对人的异化,赫尔辛基也被塑造成一个冷漠而令人绝望的城市。

1989到1994年是“列宁格勒牛仔三部曲”。这个系列的场景设置开始脱离芬兰,同时也为考里斯马基赢得了国际声誉。三部长片和一系列短片都围绕芬兰一支摇滚乐队“列宁格勒牛仔”展开,而乐队的建立最初就是导演对当时日益衰落的苏联开的一个玩笑。这是他娱乐性最强的作品,但朋克运动与摇滚时代的影响还是依稀可见,而对公权力的不满以及他一贯的反主流倾向则更加明显。

之后的“芬兰三部曲”标志着考里斯马基风格的完全成熟,从某种意义上来说是“定型”。大家开始逐渐熟悉他的模式,资深影迷对他奇特的风格也见怪不怪了。由于时代的变化,他这一时期的作品从早先关注工作对人的异化,转向更符合欧洲现实的失业问题。自90年代开始的后工业主义和信息技术发展,让人无论在社会生活还是生产工作中都变得更加孤立。考里斯马基的作品中表现出对这种趋势的痛恨。他在影片中反复表现过去阶级团结、人与人之间相互依靠的美好,同时,其人物的非现实风格也恰好符合了这个被异化的现实世界。不过最“精彩”的还在银幕之外:声名鹊起的考里斯马基有意高调地让全世界看到他对政治立场的选择。“芬兰三部曲”全部被选中代表芬兰角逐奥斯卡,但考里斯马基却拒绝将《浮云世事》(Kauas Pilvet Karkaavat,1996)送出;《没有过去的男人》为芬兰获得首个奥斯卡提名时正值阿富汗战争期间,他以此为由拒绝出席颁奖典礼;《薄暮之光》(Laitakaupungin Valot,2006)则是因他不满布什的外交政策而拒绝将片子送去美国。

此后考里斯马基的拍片速度明显放慢,过去近11年中仅有两部新片问世,一是2011年的全法语片《勒阿弗尔》(Le Havre),再就是今年柏林电影节上为他获得银熊奖最佳导演的《希望的另一面》(Toivon Tuolla Puolen,2017)。2011年戛纳电影节上,考里斯马基说《勒阿弗尔》将开始他的第四套“三部曲”,他自己称为“港口三部曲”,因为剧情会在欧洲的三个港口城市展开。这两部影片均为难民话题,但其中第一部的拍摄和上映都在欧洲难民危机成为国际政治焦点之前,可见导演对这一问题的关注并不是凑热闹,而是早有思考。

可以说,《勒阿弗尔》是考里斯马基风格的集大成之作,获得了相当于法国电影界龚古尔奖的路易·德吕克奖(Prix Louis Delluc)。影片顾名思义是以法国太平洋港口城市勒阿弗尔为背景,居住于此的擦鞋工马塞尔巧遇一位偷渡而来的非洲男孩,并帮助他躲避警察搜查。除了考里斯马基独有的形式风格外,在剧情上也是寓言式的,以完全机械化、程式化的因果制造出更多荒诞感。比如马塞尔因生活拮据常在买东西时赊账,本来街区里的商户邻居对他避之不及,但在他收留小男孩后,大家都因这一“义举”而对他刮目相看,并彼此抱团,帮小男孩躲避警方。这一方面是之前提到的考里斯马基对旧日阶级团结的一种怀恋,另一方面也是他在作品中坚持抵制主流价值观后,为自己找到的另一种价值,以回归人性为追求。

考里斯马基有几个常用的制造荒诞的手法,其中“时代错位”在《勒阿弗尔》中被发挥到极致。片中有当日报纸的特写,显然告诉读者故事发生在2007年,但片中擦鞋匠、警察等人都是上世纪六七十年代之前的装扮。主人公开的车也是旧的年代款式,跟完全现代化的火车站和港口并行不悖。但哪个古旧、哪个新式他并非随意选择,正面人物的穿着、物件往往是旧式的,而反面人物则更贴近我们所处的时代的特征。大多数评论者将此视为导演对我们所处的世界的失望,以及对所谓“进步”的嘲讽。

《希望的另一面》从某种意义上来说是《勒阿弗尔》的延续,情绪基调更加黑暗一些,讲述叙利亚难民哈立德偷渡到芬兰后的遭遇,话题比较应时。

考里斯马基电影的另一个主题是离开与找寻。他的人物总在不断地离开:离开赫尔辛基,离开芬兰,离开欧洲,总之离开自己熟悉的环境和过往。也许是年轻时受60年代左翼革命运动影响太大,加上对所有制度体系和主流文化的抵触,在他这里,离开就是一种拒绝和反抗。但随着年纪的增长,仅仅拒绝是不够了。于是在他中后期的作品里,这些人物还要不断寻找自己新的位置,求问什么才是解决方案。尚未完成的“港口三部曲”中,难民被迫去国远走欧洲,以及他们在欧洲城市的遭遇,也是“离开—寻找—抵达”的过程,可以说难民話题正好嵌入了考氏原有的程式化角色命运。比如在《希望的另一面》的人物里,芬兰本土的维克斯特伦也在艰难寻找自己在社会和人生中的位置,而在出手帮助难民哈立德后,他的前路也变得明朗起来——典型的考里斯马基剧情。

《希望的另一面》最具突破性的恐怕是演员的使用。考里斯马基独特的风格决定了适合他的演员并不多,所以跟他合作的总是那么几个。但《希望的另一面》中,两个主要难民角色都是由真实难民扮演的。饰演哈立德的哈吉在叙利亚时就是职业演员,演戏对他来说不是难事儿,只是考里斯马基的角色不好演,多一个表情在这位苛刻的导演看来都是“演过头了”,但又要求演员的眼睛必须传情达意,眼神没有灵气就是演得不到位。尽管这次在调教演员上要下很多功夫,但老阿基表示,在用难民演员这个问题上他是很坚定的,就像他绝不拍数字电影一样,是一种纯粹主义。

特立独行的风格和永远愤怒的政治激情应该都是很消耗能量的,不过芬兰人就像俄罗斯人一样,很会用烈酒放松自己。今年2月的柏林颁奖礼上,考里斯马基提前喝醉,奖项公布时他已经无法上台,颁奖人和电影节主席只好把银熊送到他手上,当晚的记者会他自然也没有出席。电影节结束后,考里斯马基宣布自己不会再拍电影,《希望的另一面》就是收官之作。如果这一声明是认真的,那么在艺术、技术和政治理念上都进入纯熟状态的“港口三部曲”就永远不会有第三部了。