川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀研究进展

2017-03-31张晓波

巨 莉,郭 进,何 孟,张晓波

(1.四川省水利科学研究院,成都,610072;2.四川省电力设计院,成都,610041)

川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀研究进展

巨 莉1,郭 进2,何 孟1,张晓波1

(1.四川省水利科学研究院,成都,610072;2.四川省电力设计院,成都,610041)

川中丘陵区是四川主要的农产区之一,该区紫色土坡耕地比重大,分布面广,土壤侵蚀十分严重。本文综述了川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀的研究方法、特征及治理措施等相关内容,以期能对该区紫色土坡耕地土壤侵蚀研究现状及进展有较为系统的了解和认识。

土壤侵蚀 紫色土坡耕地 研究进展 川中丘陵区

川中丘陵区位于四川盆地中部,面积12.1万多km2,其中耕地面积3.3万多km2,占区内总土地面积29.4%、占全省耕地面积55.8%[1]。川中丘陵区是四川主要农产区之一,土壤主要为紫色土,人口密度大,土地垦殖指数高,坡耕地比重大,加上降雨的时空不均,土壤侵蚀十分严重,严重影响本区农业生产的发展,控制川中丘陵区坡耕地土壤侵蚀及其面源污染,是提高该区土地生产力的主要途径,对建设长江上游生态屏障具有重要地位。本文就川中丘陵区坡耕地土壤侵蚀的研究方法、机理、坡耕地治理措施等进行综述,以期能对川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀研究现状有较为系统的认识。

1 主要研究方法

研究目的和研究区自然条件不同,可采用的研究方法也不同。目前,川中丘陵区坡耕地土壤侵蚀的研究方法主要有径流小区观测法、人工模拟降雨法、模型模拟法和核素示踪法,各种方法均有优缺点。不同研究方法的配合使用,能有效克服单一研究方法的不足,缩短研究时间,还能相互印证,增加研究结果的可靠性。

径流小区法是坡面土壤侵蚀研究的传统方法,也是川中丘陵区应用最广的研究方法。标准径流小区的规格为5m×20m,也有根据研究选择10m×10m和2m×1m规格的。径流小区法经常同人工模拟降雨法结合使用,获取数据快,且可根据需要,控制变量,试验结果更理想。

土壤侵蚀模型是土壤侵蚀研究的前沿领域,能模拟土壤侵蚀的各个过程,对指导土壤侵蚀研究和水土保持措施的实施有重要作用。但模型中参数的获取比较困难,所需数据量大。川中丘陵区土壤侵蚀模型研究尚处于初级阶段,主要是用WEPP、USLE模型来研究坡面土壤侵蚀。

核素示踪法对无观测资料地区的土壤侵蚀研究有很大的优势,能快速地获取该区域中长期及短期的平均土壤侵蚀模数。137Cs和7Be示踪法在川中丘陵区应用比较广泛,也有学者将核素示踪法与土壤侵蚀模型和人工降雨相结合。

2 紫色土坡耕地土壤侵蚀特征

川中丘陵区土地垦殖指数高,加上降雨集中,水土流失严重,造成紫色土坡耕地土层浅薄化、土壤养分贫瘠化、土壤干旱化及土壤结构劣化等土壤肥力退化问题。土壤侵蚀会使土壤颗粒在坡面发生位移,从而对土壤特性的空间变异性产生深刻影响,坡上部土壤有机质和养分贫瘠,而在坡下部相对富集;土壤有机质、全N、碱解N、有效P、K以及土壤粘粒含量在不同坡位之间出现显著差异[2]。

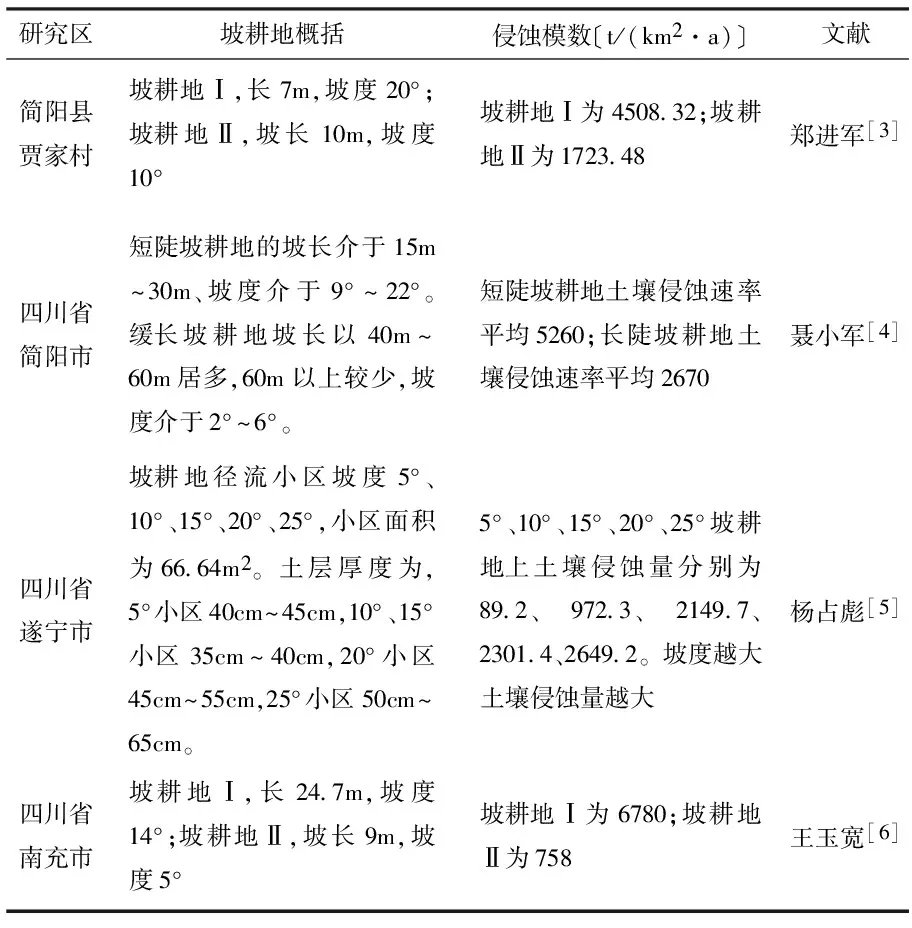

坡度是该区坡耕地土壤侵蚀的一个重要因素,随着坡度的增大,坡耕地降雨产生的径流量和土壤侵蚀量明显增加(表1)。小于10°的坡耕地侵蚀强度较小,侵蚀模数<1000t/(km2·a);10°~15°的坡耕地侵蚀模数介于972.3~2149.7t/(km2·a)之间;15°~25°的坡耕地侵蚀模数介于1723.48~6780t/(km2·a)之间。川中丘陵区紫色土坡耕地壤中流极为发育,因此,降雨除通过地表径流损失外,壤中流损失是降雨损失的又一重要途径。当其他条件相同时,土壤侵蚀强度依坡长来决定,在一定坡长范围内,随着坡长的增加土壤侵蚀强度增加。

表1 川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀状况

坡耕地土壤侵蚀发生的同时,土壤养分随之流失。研究表明,坡耕地泥沙中有效磷流失量随降雨时间延续呈增加趋势,有效磷流失总量随着坡度的增加成倍增加,20°坡面有效磷流失总量是10°坡的6.2~12.7倍、15°坡的3.1~3.7倍。地表径流中磷素流失总量随着坡度的增加而增加,壤中流中磷素流失总量则随坡度的增加而较小。径流中磷素流失以可溶性磷为主,其中在地表径流中可溶性磷占总磷的比例随坡度的增加而增加,且均在65%以上;壤中流中可溶性磷流失量占总磷流失量的比例更高[7]。

3 丘陵区坡耕地土壤侵蚀影响因素

3.1 降雨

降雨是土壤侵蚀的主要影响因素之一,是土壤侵蚀发生的动力,降雨诸要素包括降雨量、降雨强度、降雨类型、降雨历时、雨滴大小及其下降速度等都与土壤侵蚀量及侵蚀过程密切相关。川中丘陵区坡耕地的径流量随降雨量增加而增大,与年降雨量之间的关系不明显,但土壤侵蚀与降雨强度、降雨历时及降雨的分配过程有密切关系,降雨强度、降雨历时与土壤侵蚀量分别存在着显著的幂函数和二次函数关系,降雨历时对土壤侵蚀的贡献率随坡度的增加逐渐加强[5,8]。相关研究得出,川中丘陵区侵蚀性降雨雨强为10mm/h,雨强≥10mm/h的降雨过程年均仅7~8次,出现在4-10月之间,以5-8月集中(占全年侵蚀性降雨的91%),10月以后的秋冬季节,基本上无侵蚀性降雨。这说明,川中丘陵区坡耕地的土壤侵蚀主要由几次侵蚀性降雨产生,从中雨至大暴雨,雨型每增加一级,土壤流失量将翻一番。研究表明,7、8月的径流量和土壤侵蚀量分别占其总量的90.17%和90.98%[1,9]。

3.2 地形、地质

地形、地质是引起土壤侵蚀的重要因素之一。地形因素中的坡度、坡长、坡向、坡形、分水岭与谷底及河面的相对高差,以及沟壑密度和地质因素中的岩性等,对土壤侵蚀的影响很大。

不同种类岩石及其风化产物具有不同的物质组成和特征,其遗留给土壤的性质如质地、矿物养分组成和含水量等也不相同,对水土流失产生不同影响。紫色土是由紫色或紫红色砂岩、页岩风化而来,其发育时间短,土壤疏松,可溶性盐含量较高,抗冲和抗蚀能力相对较弱[10]。研究表明,除暴雨时遂宁组的土壤侵蚀量大于蓬莱镇组的土壤侵蚀量外,其余一般大、中雨和大暴雨的土壤侵蚀量都是蓬莱镇组>遂宁组>天马山组>沙溪庙组,说明沙溪庙组泥质紫色土本身具有较强的抗蚀能力[1]。

地形因素中坡度对坡耕地土壤侵蚀影响最大。研究得出,地表径流产生的能量是径流质量和流速的函数,径流量的大小和流速主要取决于径流深和坡度。因此,坡度直接影响径流的冲刷能力,从而影响坡耕地的土壤侵蚀。在大雨强情况下,起始产流时间受坡度影响不明显,在小雨强时,起始产流时间随坡度的增加而缩短,小雨强下坡度对起始产流时间的影响可用幂函数表示,相关性显著。大雨强下坡度对径流系数的影响显著,并存在临界坡度:裸地介于10°~15°,农地约为20°,在临界坡度以内,坡耕地的土壤侵蚀量及养分流失量随着坡度的增加而增加。坡长对土壤侵蚀影响也很大,当其他条件相同时,土壤侵蚀强度依坡长来决定。坡长10m~20m、20m~30m、>30m的坡耕地侵蚀泥沙量分别是1m~10m坡耕地的149%、187%和244%[11]。

3.3 耕作

强烈的耕作会使土壤发生搬运、分散和堆积,导致土壤在坡面上发生再分布,造成土壤侵蚀。研究表明,耕作侵蚀是土壤侵蚀的主要类型之一,与水力侵蚀一样具有较大的危害。强烈耕作侵蚀将影响坡耕地地形地貌以及土壤理化性质的变化;其导致上坡发生严重的土壤流失,土壤水贮量显著降低,土壤水稳性团聚体显著减小;在下坡位置则相反,土壤发生堆积,土壤水稳性团聚体显著增加;在中坡未发生明显变化[12]。

4 主要治理措施及效果

坡耕地的治理措施有耕作措施、工程措施、生物措施。川中丘陵区保土耕作措施主要包括聚土免耕、横坡垄作、格网式垄作、地膜覆盖、秸秆还田、复种等,这些措施能够拦截地表径流、减少土壤侵蚀、提高土壤肥力,防止水分过多蒸发,同时可提高土地利用率,达到保水保土和增产的效益;坡耕地保土耕作措施各有其优势和不足,在农业生产过程中要根据当地情况因地制宜,使保土耕作措施的效益最大化。研究表明,秸秆覆盖能减少地表径流73.9%~86.2%,减少侵蚀泥沙96.5%~98.1%,减少N流失总量12.8%~65.1%,减少P流失总量高达91.5%~96.0%,减少K流失总量高达94.2%~97.1%[13]。秸秆覆盖能够有效控制紫色土P、K损失,但控制N损失的效果有限。要全面控制紫色土养分损失,不仅要采用秸秆覆盖、分带耕作等技术,还需要增厚土层、改善土壤结构,提高土壤蓄水保肥能力。横坡垄作、格网式垄作与传统的顺坡垄作相比,显著减少了土壤侵蚀量和地表径流损失,提高作物产量。据遂宁水保站实测,横坡等高沟垄土壤流失量减少28.3%~27.6%,横坡等高沟垄比顺坡沟垄多减少4.7%~6.14%[14]。聚土免耕耕作能明显减少水土流失,根据观测数据,聚土免耕较横坡种植制减少土、水流失率(年平均)分别为45.6%、38.7%,较顺坡种植分别减少63.2%、52.4%。

工程措施中,坡改梯是我国传统的坡耕地治理方法,在修建缓坡梯地的同时,配套沟、凼、池、渠等坡面水系和道路。坡改梯的减沙效果可达到24%~95%,平均70%左右,同时地表径流减少42%~47%[14];配套的小型蓄排水工程可以调节径流,拦截泥沙,提高雨水的利用率。但是该措施成本高,需要投入大量的人力、物力和财力。

生物措施主要指植物篱技术,该技术在控制土壤侵蚀和提高土壤肥力方面具有很大的潜力,是集生态和经济效益为一体的坡耕地治理技术。川中丘陵区坡耕地栽种的植物篱品种主要有衰草、黄花、紫背天葵、花椒、桑树、茶、柑橘等。种植模式有等高植物篱(在坡耕地上沿等高线种植植物篱)和地埂植物篱(在梯田埂上栽种植物篱),在坡耕地栽种植物篱带可显著减少径流量和泥沙流失量,提高土壤肥力,同时能减少坡地氮磷等农业面源污染物流失量,提高土壤抗侵蚀力与土地生产力。

〔1〕姜万琴.川中丘陵区旱坡地水土流失规律分析[J].人民长江,1996,27(6):34-35.

〔2〕葛方龙,张建辉,苏正安,等.坡耕地紫色土养分空间变异对土壤侵蚀的响应[J].生态学报,2007,27(2):459-464.

〔3〕郑进军,张信宝,贺秀斌.川中丘陵区坡耕地侵蚀空间分布的WEPP模型和137Cs法研究[J].水土保持学报,2007,21(2):19-23.

〔4〕聂小军、张建辉,苏正安.紫色丘陵区土壤侵蚀对土壤生物学肥力的影响.农业工程学报,2010,26(7):32-37.

〔5〕杨占彪,朱 波,林立金,等.川中丘陵区紫色土坡耕地土壤侵蚀特征[J].2010,28(4):480-485.

〔6〕王玉宽,文安邦,张信宝.长江上游重点水土流失区坡耕地土壤侵蚀的137Cs法研究.水土保持学报,2003,17(2):77-80.

〔7〕何晓玲,郑子成,李廷轩.不同耕作方式对紫色土侵蚀及磷素流失的影响[J].中国农业科学,2013,46(12):2492-2500.

〔8〕何丙辉,缪驰远,吴 咏,等.遂宁组紫色土坡耕地土壤侵蚀规律研究[J].水土保持学报,2004,18(3):9-11,15.

〔9〕吕甚悟,陈 谦,袁绍良,等.紫色土坡耕地水土流失试验分析[J].山地学报,2000,18(6):520-525.

〔10〕中国科学院成都分院土壤研究室.中国紫色土:上篇[M].北京:科学出版社,1991:81-82.

〔11〕王治国,王 艳.川中丘陵区坡耕地水土流失灾害的综合治理[J].中国减灾,1995,5(1):42-45.

〔12〕王 勇,张建辉,李富程.耕作侵蚀对坡耕地土壤水稳定性团聚体和水文特征的影响[J].水土保持学报,2015,29(1):180-185.

〔13〕林超文,罗春燕,庞良玉,等.不同耕作和覆盖方式对紫色土丘陵区坡耕地水土及养分流失的影响[J].生态学报,2010,30(22):6091-6101.

〔14〕雷孝章,曹叔尤,戴华龙,等.川中丘陵区“长治”工程的减沙效益研究[J].泥沙研究,2003(1):52-58.

S

A

2095-1809(2017)01-0059-03