故国、访碑与傅山书法

2017-03-29蔡志伟

文/图:蔡志伟

故国、访碑与傅山书法

文/图:蔡志伟

南宋 佚名 《蜀葵图》 绢本 设色 纨扇页 纵25.4cm 横25.9cm

在寻访古碑的过程中,傅山一面告慰着国破家亡的忧思,一面实现着自己独特的书法风格。傅山的书法向观者展现的是一片“丑”“拙”的世界,而这片光怪陆离的世界背后,是傅山的故国思念。

故国之梦

窗外月色清冷孤寂,傅山卧床而眠,此夜,他做了一个怪梦。一块古碑出现在梦中,岁月的风霜已使古碑上的文字大多漫漶不可卒读,但唯独一个“茙”字清晰可见,醒目非常。

“茙”即蜀葵,一种向阳生长的植物。儒者们依据蜀葵向阳生长的特性,给予这种植物以人格化的解释:阳光代表着君王的浩荡恩泽,蜀葵向阳而生则意味着臣子们对于君王的忠诚。对于身处明清鼎革之际的傅山而言,蜀葵除了有着忠君的意义以外,另有着一层更为意味深长的含义。蜀葵中的“蜀”指代的是三国时期的“蜀国”,蜀国在三国时期被视为继承汉朝的正统势力,因而“蜀”就是“汉”。当时,清朝统治者被称为满人,而原先明朝的臣子、庶民则被称为汉人,“满”与“汉”在明清之际不仅指代着不同的民族,更包含着国破家亡的悲愤、身世浮沉的哀叹。包括傅山在内的清初遗民多数有着反清复明之念,企图恢复汉人的自我统治,但是随着满清势力的日益稳固,复国之念便渐成梦幻泡影。梦见蜀葵仿佛是梦见了明朝重建的预兆,但这却毕竟只能是梦了,只有在梦里,傅山才能做一个汉臣。

寻访古碑

在满清的铁蹄下,傅山想去做一株忠君爱国的蜀葵,这好比痴人说梦一般,但去寻访古碑、瞻仰古迹却是一件容易实现的事情。尤其是傅山所在的北方,古碑遍及各地,尽管可能没有一块古碑如同梦中一般。

无论在何时何地,碑碣都有一个共同功能——铭功记事。石材历久不灭的特性可以使得上面记录的事件较为完整地保存下来,正因如此,碑碣历来被视为历史传承的象征、怀古凭吊的对象,越是破败不堪的碑碣越能表现出它所承载的历史的悠久与厚重。

访碑并非是傅山因梦而生的想法,其有着久远的历史。一幅传为宋代画家李成的《读碑窠石图》即描绘了访碑的情景,这说明访碑活动至少在宋代就已经成为怀古的一种重要形式。古代文人每每在怀古之中感慨人世的无常,更经常发出今不如昔的悲怨。面对古碑,他们有着一种时空错置带来的生不逢时之感,继而便常常抚碑而泣。《读碑窠石图》所描绘的可能就是唐代诗人孟浩然造访“堕泪碑”的故事,孟浩然曾写道他访碑至此,泪沾衣裳:

人事有代谢,往来成古今。

江山留胜迹,我辈复登临。

水落鱼梁浅,天寒梦泽深。

羊公碑尚在,读罢泪沾襟。

如前人一般,在寻访古碑中,傅山对于往昔岁月进行缅怀,而与古人所不同的是,这份缅怀不仅有悲切,更在悲切中存有些许的慰藉。虽然江山易代、物是人非,可总还有一些留存与遗迹能够建立起此时此地与彼时彼地的联系,勾起那段对于汉唐盛世的回忆,这种回忆在他们抚碑堕泪的瞬间超越了时空的限制,构建起一个心灵的慰藉之所。

清代金石学的复兴进一步促进了访碑活动,而傅山所在的北方地区则是访碑活动的主要地点之一。自先秦至隋唐,政治文化的中心多在此处,这里留存的大量古迹为访碑活动提供了天然的便利,同时北方的风沙、战祸也使这里的碑碣更为沧桑、古朴。

五代 李成《读碑窠石图》 卷轴 绢本 墨色 纵126.3cm 横104.9cm 日本大阪市立美术馆藏

除了在家乡山西访碑,傅山也去北方的其他地方寻访。1671年,傅山带着他的孙子傅莲苏来到山东造访泰山和孔子的故乡曲阜。泰山是一座帝王之山,历代的众多帝王皆在此举行盛典,无数的铭文被镌刻在泰山之上,曲阜孔庙的汉碑更是闻名已久,此外距离曲阜不远的邹县——孟子的故乡,留存着大量的北朝石刻。在曲阜所见的《五凤二年刻石》让傅山爷孙俩记忆尤深。石刻剥蚀残损,一派岁月的痕迹。正是这种漫漶吸引着傅山以及同时的书法家。那种漫漶不仅是一种怀念过去的慰藉与寄托,也提供了一种新的艺术趣味。

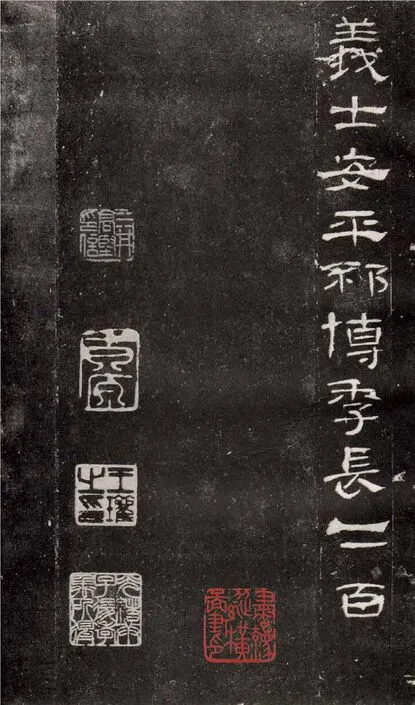

五凤二年刻石

金石趣味的萌芽与傅山学隶

自王羲之父子出现以后的千余年,中国书法的主流趣味一直为此父子二人所笼罩。“二王”的书风成为后世学书者取法所绕不开的对象,甚至被视为学习书法的唯一正途。“二王”书法所表现的“中和”“遒媚”“潇洒”趣味一直为人津津乐道,长久不息。而随着访碑活动与金石学在清初的兴起,“二王”所代表的书法趣味迎来了前所未有的挑战。换言之,访碑活动与金石学两者互为依托,为清初书法趣味的嬗变提供了必要环境。

金石学有一种突出的特质——“追本溯源”“回归原点”,这种学术思维模式影响了清初书家对于书法取法对象的看法,他们将学习早期文字的代表篆书、隶书作为书法学习的范本。傅山就曾发表过这样的看法:

不作篆隶,虽学书三万六千日,终不到是处,昧所从来也。

不知篆、籀从来,而讲字学书法,皆寐也。

楷书不自篆、隶、八分来,即奴态不足观矣。

楷书不知篆、隶之变,任写到妙境,终是俗格。

相较于“二王”所代表的楷书、行书、草书,篆、隶在时间上更为久远,从“追本溯源”“回归原点”的金石学思维来看,篆、隶更应该成为书法学习的源头、典范。傅山宣称,像钟繇、王羲之这样的魏晋大师,之所以取得如此高的成就,原因在于他们了解篆、隶这种古字体向楷、行、草这种今字体的转变规律。傅山的这种看法在清初颇为普遍,于是越过“二王”而习篆、隶之风气逐渐在书坛弥漫开来。

清初的书法家对于隶书的兴趣高于篆书,这种情况一方面是因为古代篆书的来源有限,那些能够提供篆书学习范本拓片的石碑、青铜器并不常见;另一方面是因为金石学在此时尚未进入顶峰,研究古文字尚处于一种兴趣而非学问的阶段。事实上,更为重要的原因是,篆书的形态较隶书而言尚显规整,无法满足由明入清的书法家的“尚奇”品位,这种品位是晚明时期的重要趣味。

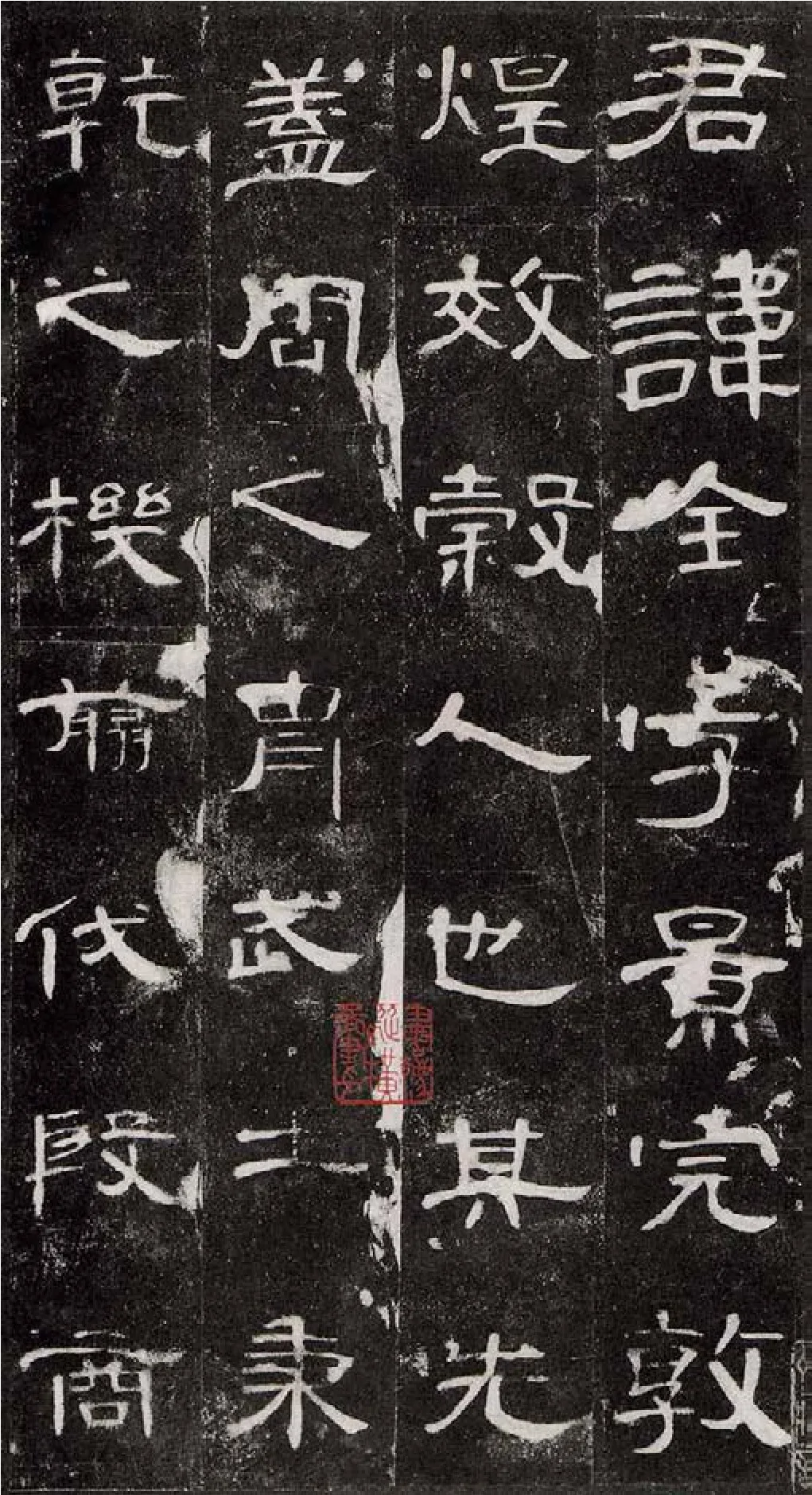

傅山的传世作品中存有数量可观的隶书作品,其中就有他临摹汉碑的作品。傅山的一卷杂书卷较为完整地保留了他学习隶书的过程,书卷中包括《梁鹄碑》《夏承碑》以及《曹全碑》。如果将傅山的临摹作品与汉碑原作相对照,可以清楚地看出傅山临摹时的虔诚与专注,他并没有在临习过程中过多地掺入主观的情采,而是尊重汉碑原作的用笔、结构,捕捉对象的神韵。其中傅山所临摹的《曹全碑》在汉隶中属于娟秀一路,原碑保存得也较为完好,未经多少岁月的洗礼,因而并没有一般汉碑的那种斑驳感——金石趣味的来源之一。《曹全碑》更像在玉石上镌刻的碑文,圆润而婉转。傅山极力表现这样一种观感,用笔较为柔和、墨色也显得饱满而富有韧性。

然而,在傅山临摹《曹全碑》的作品中,观者能够感到傅山仿佛被束缚住了手脚,为了表现《曹全碑》原本的神韵,他将自己的恣情肆意隐藏起来。正因如此,作品些许显得有一些拘束,以及由此带来的气韵不贯。

《曹全碑》(局部)

事实上,傅山更为喜爱丑拙古朴一路的汉隶。他曾经以这样一个比喻来赞颂“汉隶之妙、拙朴精神”:古朴的汉隶就像一个丑人,第一眼看见的时候觉得很土气、很可笑,再看一眼便觉得古怪又不俗气,破衣烂衫中自有一种风骨。

傅山同时代的书法家尚不能完全欣赏这种丑拙古朴的隶书。清初书坛对于篆、隶的崇尚,与其说是艺术层面的,不如说访碑活动是刚刚兴起的金石学的一种延伸,是怀古慰藉的情怀,是“追本溯源”“回归原点”的学术品性。多数书家并不能如同傅山一样把握住碑刻最具独特价值的美感,那种漫漶、残破中的金石味道。对于这种全新趣味的把握,傅山显得很“前卫”,当然他的“前卫”还远不止此。

“四宁四毋”与傅山的行草书

傅山扬名后世与那一句“四宁四毋”的宣言有着不可分割的关系,这句宣言不仅向以往的书法审美趣味开战,更是傅山书法,尤其是他的行草书的自我写照:

宁拙毋巧,宁丑勿媚,宁支毋无轻滑,宁直率毋安排。足以回临池既倒之狂澜矣。

在傅山之前,许多书家都认为书法风格由“巧”与“拙”、“媚”与“丑”等相互对立的因素构成,但是他们时常认为不要过分偏激地追求某一种倾向,而应该将相互对立的因素加以调和。傅山却与他们相反,一股脑地投入“拙”“丑”的怀抱,并对于“巧”“拙”嗤之以鼻,这种偏激在当时相当“前卫”。书法审美的趣味不在于它的“美”了,反倒在“美”的反面“丑”了。

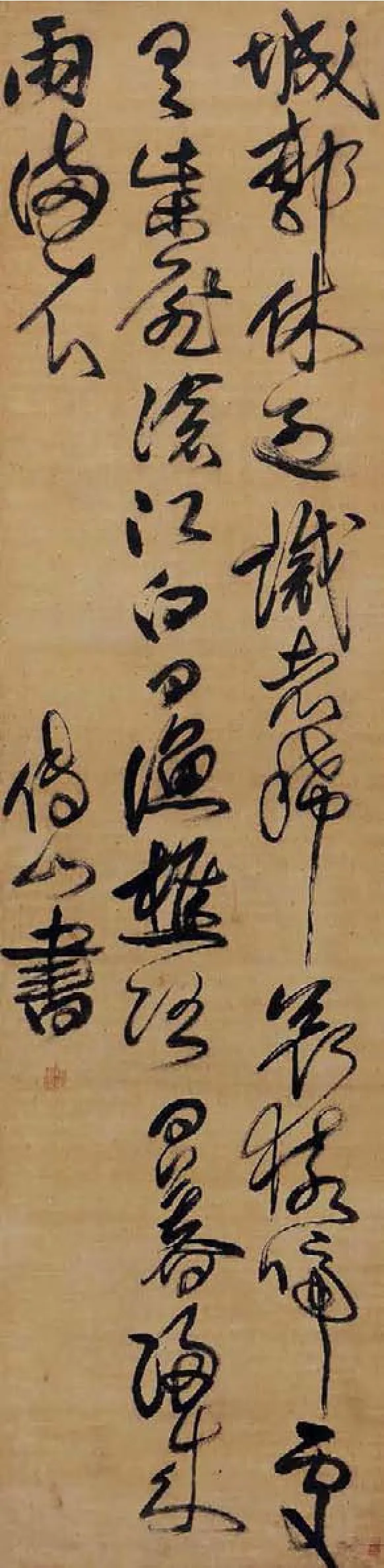

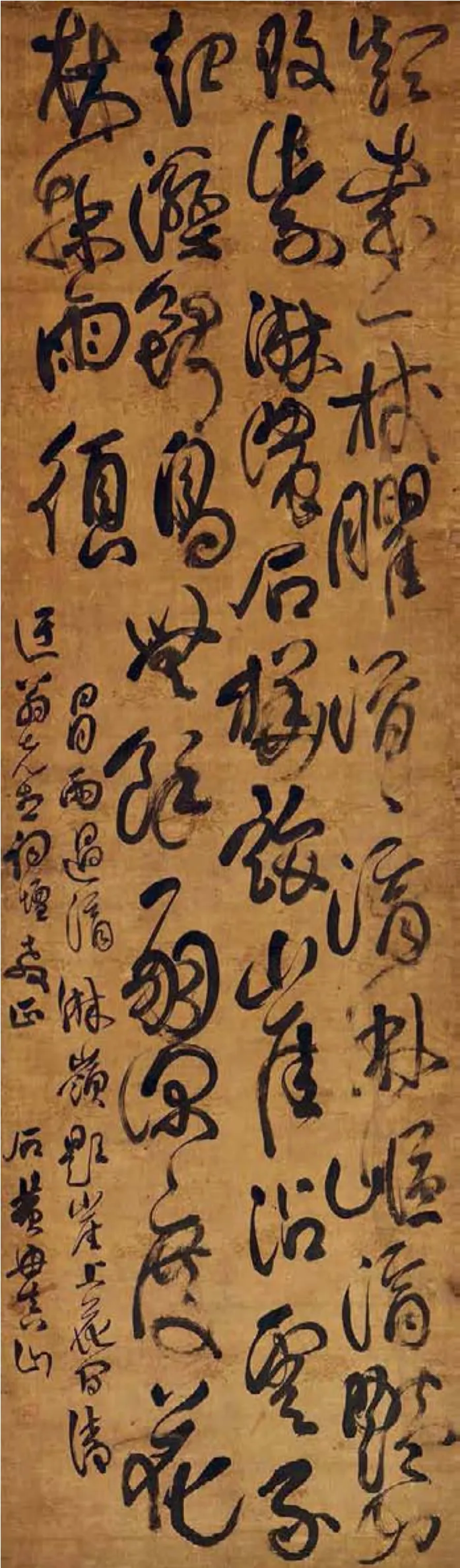

当观者目睹傅山的书法,尤其是他的巨幅立轴作品时,满眼都被盘区缭绕的线条,几乎变形的字形,以及篇章的满涨感所包围。在这里,观者看不到温文尔雅,而是仿佛看到一位侠客临空乱劈,或是一位醉汉手舞足蹈,这就是傅山所追求的“拙”与“丑”。它背离了一般意义上对于书法作品的想象与期望,他不想让观者透过书法想象到宁静的书斋,手无缚鸡之力的文士,而是一种心灵的震撼,一种感情的宣泄,一种戏剧化的夸张。所有这一切成为了傅山行草书的标志。在书法史的印象中,傅山就是这样一位雄壮有力的汉子,他不会老去,也不可能老去。

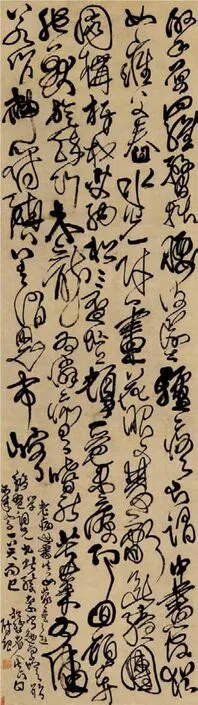

但是“人书俱老”是无法回避的现实,满清统治的日益稳固也是无法回避的现实,那种中年的壮骨、那种意欲复明的壮志,都将在岁月中被渐渐磨平,尽管可能还时露锋芒。傅山晚年的作品中,这种震撼、宣泄与夸张渐渐褪去,此时傅山书法不再如前一般曲折跳跃、生龙活虎,相较而言甚至有一些消沉,恣情肆意的挥洒不在了,只留下“老骥伏枥”一般的铮铮骨气。

“前卫”的傅山最终没有逃脱“平正、险绝、复归平正”的神秘定数。

(编辑/刘星辰)

傅山 草书181cm×44cm

傅山 草书纸本 180cm×51cm

傅山 草书绫本 185.5cm×54cm

傅山 草书(晚年)纸本 445cm×53cm

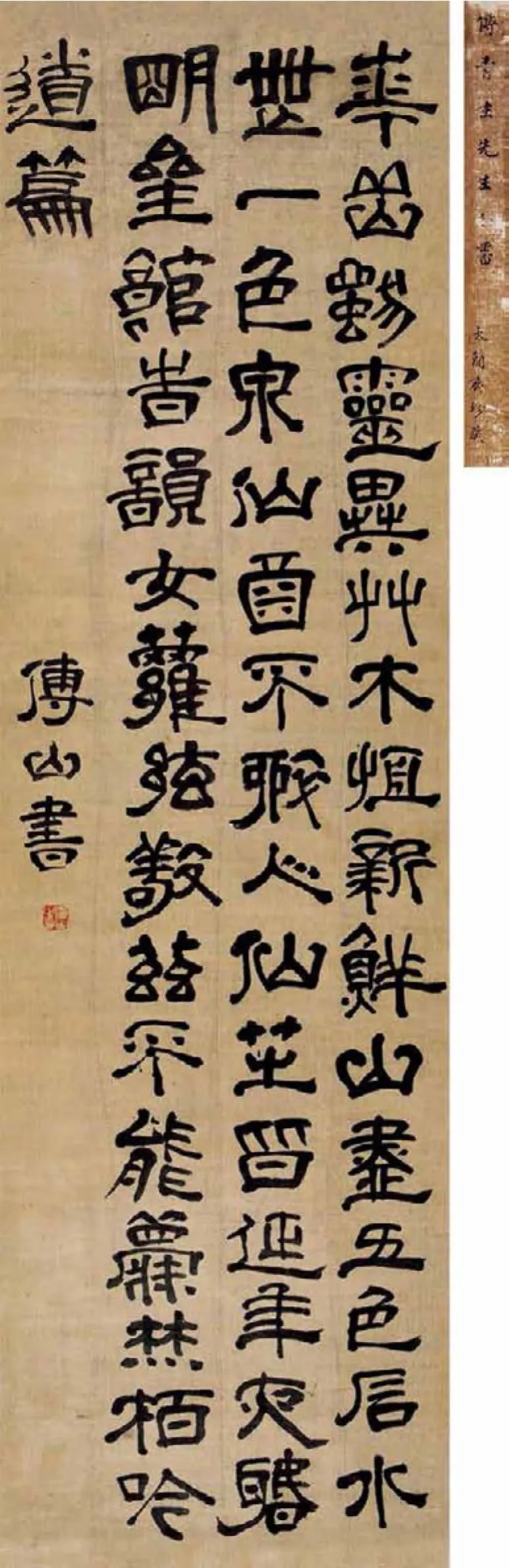

傅山 隶书《游华山云台观》 161cm×47.5cm