讲好中国故事:当代动物影像艺术的修辞形态与价值取向

——基于华莱坞电影系统论的理论视角

2017-03-29廖卫民

廖卫民 何 明

讲好中国故事:当代动物影像艺术的修辞形态与价值取向

——基于华莱坞电影系统论的理论视角

廖卫民 何 明

邵培仁教授提出“华莱坞就是华人、华语、华事、华史、华地之电影”。从一般系统论的视角看,华莱坞电影诸多内在要素及其外部环境构成了一个复杂的系统,而且是一个非常有活力的动态发展、生生不息的生态系统。基于对华莱坞电影系统论的理论框架,选取了近年上映的三部华莱坞电影,就其中出现的动物影像艺术实践进行了系统剖析。研究认为当代电影创作对动物影像艺术主要有三种类型的修辞形态和价值取向:一为政治性的隐喻;二为生态性的象征;三为情感性的拟人。由此可见,华莱坞电影诸要素形成了某种奇妙的统一性和深厚的矛盾性,而这正体现出当代华莱坞电影全球化艺术生产的复杂性和协同性。动物影像艺术更具有超越国界、融通中外的“讲好中国故事”的符号传播价值和文化认同效果。

华莱坞电影;系统论;动物影像;视觉修辞;讲好中国故事

在电影工业生产日益全球化的趋势下,考察研究当代中国电影艺术创作和产业发展的内在规律和动力机制的过程中,我们可以发现全球电影的创作生产过程越来越呈现出复杂的系统特征。中国电影在走出去,世界电影在融进来,全球化生产要素集聚融合,电影生产的全球分工协作,形成了“你中有我,我中有你”的格局。在这一背景之下,邵培仁教授(2014)提出的华莱坞电影概念,[1]使得我们可以较为全面地概括多种文化要素、多种生产组合的电影作品,全面观照这些电影生产过程及其相关的文化产业发展规律,从而为系统分析中国电影提供了一种新的理论空间和阐释维度。本文主要从系统论的角度,对华莱坞电影概念再进行一种理论思考,并结合三部华莱坞电影,就其中出现的动物影像艺术实践进行系统剖析。

一、系统论视角下的华莱坞电影

(一)何为华莱坞电影?

邵培仁教授提出:“华莱坞就是华人、华语、华事、华史、华地之电影,即它以华人为电影生产的主体,以华语为基本的电影语言,以华事为主要的电影题材,以华史为重要的电影资源,以华地(包括中国国内和国外的华人集聚区)为电影的生产空间和生成环境。换言之,华莱坞既是物质层面上的具体性的空间、地方和电影媒介、电影产业,也是精神层面上的抽象性的符号、历史、文化和愿景。应该说,这种定义和阐释,既可突破过去华语电影研究的语言束缚,也可打破以往中国电影研究的地域局限,从而可以在中华五千年历史文化和世界华语电影的基础上整合力量、集中资源、开辟更加广阔的未来。”[1](2)从这一定义出发,来考察分析华莱坞,我们可以看到中国大陆生产的电影、港澳台生产的电影、一般意义上的华语电影、中外合作拍摄制作的电影等基本都能归为华莱坞电影,此外,还有可能会有其他形式的符合此定义的华莱坞电影。

(二)一般系统论概要及其基本原理

仅从此定义来看,华莱坞电影就具有一种层次性和结构性的特征,同时又具有一种发展的动态性和开放性的特点,还具有一种自组织性的内在要求,当然,从最终意义上看,又具有一种整体性的特点。这些都是作为一个一般系统的基本特征。从自然科学的角度看,系统本就是一种客观的存在和事实,但人类对系统的科学认识却经历了漫长的岁月。直到20世纪30年代前后才逐渐形成一般系统论(General System Theory)。一般系统论由美籍奥地利生物学家贝塔朗菲(L.V.Bertalanffy,1901—1972)创立。1968年,贝塔朗菲的专著《一般系统论(基础、发展和应用)》,总结了一般系统论的概念、方法和应用,之后,又进行了修订。根据该书的定义,“系统可以定义为互相作用着的若干要素的复合体”。[2]在这个一般定义之下,贝塔朗菲在该书的第三章《系统的若干概念及其初步的数学描述》中,用数学方法描述解释了生物系统的“生长”、“竞争”,描述了系统的“整体性、总和、机构化、中心化”,解释了“果决性”、“果决性的类型”的数学原理及规律机制。可见,一般系统论是用公式来阐述和推导出系统的一般原理,这些原理经过后来的科学家们的整理归纳,形成更加完整的体系,也可以较为通俗地加以理解。根据《系统论——系统科学哲学》[3]的整理,系统论的基本原理主要有八个方面,分别是整体性原理、层次性原理、开放性原理、目的性原理、突变性原理、稳定性原理、自组织原理、相似性原理。

(三)华莱坞电影产业复杂系统的圈层剖析

从邵培仁提出的“华莱坞”概念看,华莱坞电影产业更是一个复杂的系统。作为华莱坞电影元素的“华人、华语、华事、华史、华地”,其实又都是一个个子系统,如同一个个圈,相互套叠在一起,形成一个大系统中的层次性,彼此不同,又彼此交融联系在一起,构成一个整体,体现出华莱坞电影的文化特色和深厚内涵。同时,这个系统也是完全开放的,允许并吸纳其他要素的参与建构,也展示出全球化背景下的华莱坞电影产业的合作分工和系统集成的内在要求。例如,华莱坞电影中的“华事”,构成华莱坞电影中主要的电影题材,也是一个复杂的系统。电影故事叙述的题材内容,丰富多彩,它呈现了华人的喜怒哀乐、人生感受和价值追求,它反映的是我们的生活内容和故事,可以让我们觉得熟悉和亲切。即便是本文所关注的动物影像,也涉及到华人与动物之间的关系内容,或者是华人生活视角下拟人化的动物生存故事,这些故事系列就是一个非常庞大的内容系统。华人、华语、华事、华史、华地这五大子系统之间,有大量的要素重叠和关系勾连,最终形成一个复合完整的华莱坞电影系统。

(四)一部华莱坞电影的复杂系统之呈现

不仅整个华莱坞电影产业是一个复杂系统,任何一部华莱坞电影本身也是一个具有内在结构的系统。例如,《让子弹飞》就是一部典型的华莱坞电影,这部电影2010年拍摄完成,在元旦贺岁档期的12月16日开始上映,由于获得较好的市场反响,截至《让子弹飞》下档的2011年2月底,该影片的总票房为6.59亿元。[4]这是姜文导演的第四部电影作品,马珂为制片人,主要演员有姜文、周润发、葛优、刘嘉玲和陈坤等。从系统论的视角看,上面的这段描述包括了一部华莱坞电影的一些基本要素,它自身构成了一个可以分析的系统,包括:(1)创作生产子系统(包括拍摄完成一部电影所需的各种要素和人力资源,如演职人员及辅助人员等);(2)一部电影从市场调研、营销策划、发行上映的市场销售子系统;(3)一部电影的内容符号系统(包括电影的画面、音乐、特效、文本、字幕、配音、外文翻译、对外传播等等);(4)一部电影的财务运作系统(如何投资、策划、预算、执行、收益或亏损);(5)一部电影上映完成后的影片评价评奖评测系统等。所以,一部电影自身构成了一个系统,形成一定的系统结构,因而具备一定的功能,也具有各种系统的特性,并且在各个环节上形成与其他电影产业生产要素之间的密切关联。

(五)关于华莱坞电影系统的三个基本观点及其阐释

我们要从系统的思维来考察研究华莱坞电影,这有助于我们能够把握其全貌,把握其规律。“华莱坞”其实就是一个大千世界,一个巨大系统。关于这个巨大系统,至少有三个基本判断是我们进行其他理论分析的框架基础。

首先,华莱坞电影系统不是一个实在的实体,而是一个开放的不断生成发展的体系。华莱坞电影是在一种学术视野审视下的媒介生态系统、文化产业形态和全球传播现象。作为一种媒介生态系统,华莱坞电影媒介有着自身的传播规律和艺术创作规律,电影作为一种重要的媒介,在整个社会的传播体系当中占据重要的一环,具有自己的媒介偏倚性,例如它更偏向于感性的、情绪的、视觉的、时间空间压缩的特性。同时,华莱坞电影也具有自己的文化认同价值和产业经济价值,因此,华莱坞电影概念的提出也有助于形成中华文化的共同价值认同和当代全球传播,也有助于在开放的系统下形成各种利益主体的积极参与和共同创造,分享其经济效益。华莱坞电影还是一种重要的全球传播现象,它成为传播中华文化的最强有力的传播媒介之一,能够形成强大的视觉说服力量和话语力量,因此,华莱坞电影系统的建构过程,还一定是一种全球传播的建构过程。

其次,华莱坞电影系统并不总是体现出某种整体协调性、统一性甚至是同一性,还可能体现出层次性、差异性、多样性和复杂多变性,还有可能呈现突变性。例如,华莱坞电影系统中的大片与中小成本电影的创作、制作过程和发行上映过程就有很大的不同,存在差异性,从而在最终的市场机会和传播影响方面就有很大的不同。2016年5月6日在中国大陆上映的《百鸟朝凤》是一部小成本的文艺片,由中国第四代导演领军人物吴天明导演,陶泽如、郑伟、李岷城主演,影片讲述的是新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。在上映之初,并没有受到观众的热切关注,《百鸟朝凤》义务宣发人方励为求院线多排片,在一次直播中悲情一跪,磕头痛哭。随后,“方励下跪”成为社交媒体上的轰动性事件,文艺片《百鸟朝凤》排片量继而一路上涨,完成了文艺片的一次成功“逆袭”。这个案例就体现出当下电影市场中的一种现状,也说明华莱坞电影系统中不同影片的差异性和个案呈现的突变性。这种突变,和电影导演吴天明本身的人文精神和在当代电影作为“教父”级导演身后的价值含量有密切相关,也和非物质文化遗产的内在传播价值密切相关。因此,分析研究华莱坞电影系统,还要本着实事求是的精神,尊重客观规律和系统本身的价值传播规律。此外,我们还能在华莱坞电影系统中看到更多的突变性和出乎我们意料的变异性,这也是系统性本身的规律所在,我们不必诧异,而是要善于运用系统思维进行观察分析。

第三,华莱坞电影系统需要适应外界环境要求,才能不断健康发展。华莱坞电影系统要受到当地市场环境、文化规约、法律规制的影响。华莱坞电影系统不是一个封闭性的系统,而是受到各种外界条件的影响和限制。因此,在华莱坞电影系统中,各种要素要适应外界环境要求,才能不断健康发展。近年来发生多起案例,使得电影创作生产中途发生一些麻烦或挫折,而无法继续或必须进行修改调整,否则无法正常上映,这就很能说明问题。电影的投资方、创作者、制片方都需要熟悉了解相应的各种成文或不成文的规制,熟悉适应系统的外部环境要求。例如,电影《捉妖记》早在2014年已拍完,后因扮演男主角的柯震东发生吸毒事件,而无法上映;因为根据《国家新闻出版广播电视总局办公厅关于加强有关广播电视节目、影视剧和网络视听节目制作传播管理的通知》,要求“暂停播出有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者作为主创人员参与制作的电影”。这项规定是为了避免此类违法犯罪行为者对社会特别是广大青少年健康成长产生不利影响,这是一种禁止性的硬性规定,电影制作方需要严格遵守执行。在这种情况下,制片人江志强决定再投入7000万,换上井柏然出演男主角而重新拍摄,影片先后投资高达3.5亿。最终,电影于2015年7月暑期档上映,取得了非常好的票房收益,超过24亿元。这一事实说明,华莱坞电影系统不是一个纯净的真空环境,而是一个复杂多样的现实环境,发生了问题正说明了系统性风险存在,调整好了,系统风险也可以化解并转危为机。

二、三部华莱坞电影中的动物影像艺术评析

在华莱坞电影系统论的思维框架之下,为进一步分析研究其系统脉络,笔者选取近年上映的三部华莱坞电影,就其中出现的动物影像艺术实践进行深入剖析。

(一)《让子弹飞》动物影像艺术中的隐喻修辞与政治性价值取向

《让子弹飞》这部典型的华莱坞电影,其实并没有呈现多少动物影像片段,电影中出现的主要动物有两种:一是马;二是鹅。令人瞩目的是从电影片头开始,就出现了一个马拉列车车厢行进的景观:在火车车头冒着白烟的同时,一队白色的奔马飞驰在前面,缰绳拉着火车车厢。在现代社会中的有轨列车,本来有属于自己的动力系统,可以自己产生动能,带动车厢行进;然而,在《让子弹飞》的电影中,火车被一群高头大马拉着飞奔,同时,又有喷涌而出的白烟,这就容易让观影人感到困惑不解,甚至觉得有点荒诞不经。创作者究竟要表现什么意味?在网络上就有不少网友的讨论和解读。

从视觉修辞的视角看,马拉火车应具备一种隐喻形态。所谓隐喻,“即在不同本性但还有某些共同性的事务之间建立的一种含蓄的比照关系;也就是用一事物来代替另一事物,在二者之间建立一种语义性联系。”[5]电影隐喻的真正涵义,往往成为观影者发挥自己艺术想象力的创作空间,能够进行多种多样的不同解读。马拉火车确实有某种内在的荒诞性在里面,这里面有与政治诸多的联系在其中,也有不少文献对此有所分析,例如刘希云认为“火车用马拉的不伦不类,隐喻着现实中中国对西方的接纳的南辕北辙。”[6]袁庆风认为:“观众不把它与中国的历史政治尤其是当下政治生态结合起来简直是不可能的,可以延伸解读的实在是太多。譬如马拉火车其实是历史个案的实景再现。”[7]他指出慈禧太后确实干过马拉火车之事。那么,更进一步,位于黑洞洞枪口之下的马拉火车又隐喻着什么?意味着什么呢?脱了缰绳的马在飞奔又隐喻着什么?如此等等,这可就构成了一个开放的隐喻意义系统,可供人们反复观摩讨论。

再如,就是影片结尾处出现的一群鹅,究竟是什么意味?很少有文献进行探讨分析,倒是有文献对此作过一番描述:“张牧之带兄弟们在广场上召唤鹅城人反抗黄四郎的那幕场景就多处出现了戏剧性反讽,观众和张牧之们都没有想到的是,振臂一呼之后,最终跟上来的只有50只鹅,而不是想象中的热血壮士。”[8]笔者认为,这些鹅的到来,恰恰是一种隐喻的体现。一方面这群鹅正好落实了鹅城之名,鹅城是有鹅的,这些鹅是来参加鹅城的革命的,他们紧跟着张牧之所带兄弟之后;这4匹马和50只鹅,这些动物就是要闹出一场革命的参与力量。

提到鹅,让人联想到在中国文化当中就有“呆头鹅”之语,意指迟钝、糊涂,乃至愚蠢、麻木;鹅没有人那样聪明,所以,居然能跟着来了。鹅城的人,那时还没人敢跟着张牧之们行动,大多在观望,还有人在打麻将。另一方面,鹅其实具有攻击性,具有很强的战斗力,鹅是有能力可以袭击人的;所以,在电影呈现的“革命”场景当中,鹅确实隐喻着要担当一支重要的力量。在《让子弹飞》电影中,鹅的近景镜头几乎没有出现,只有在众人围着攻击黄四郎的时候,出现在了人的怀里,被人当成了革命的战利品,被人抓着脖子。在笔者看来,在这样的画面中,鹅的隐喻依然是多义性的,可能是在革命初期的一种坚定跟从,也可能是一种对革命的最早彻悟,也可能是一种对革命的简单盲从。它们是革命的一分子,但在革命胜利之际,却被革命了。作为一种隐匿的修辞信息,其多义性,观众确实不必深挖。

综合《让子弹飞》中马和鹅两种动物的出场,可以发现无论是马,还是鹅,都是人的配角,都是一种政治隐喻的工具;因此,在创作生产子系统当中,它们不是演员,而仅仅是符号化的道具或置景,它们存在于这部华莱坞电影的符号子系统当中,并且被建构于上映之后的影片评价评奖评测系统之内,可以让人进行多重阐释,还可以进行一种娱乐化的含蓄多义的政治隐喻。

(二)《狼图腾》动物影像艺术的象征修辞与生态性价值取向

《狼图腾》这部典型的华莱坞电影,出现了大量的动物影像,主要有狼(草原狼、小狼崽)、马、黄羊、绵羊、牛、狗、天鹅等,可以说在符号子系统中,动物影像占据了相当大的比重,故事内容的主要情节都是围绕着狼的活动规律、人与狼的关系、狼与其他动物的关系、人与自然的关系展开的,与《让子弹飞》中动物仅仅作为一种隐喻道具不同,这部电影中的动物成为艺术主题表现的不可替代的主体,成为一种观念、一种文明、一种精神的象征物。从视觉修辞的角度看,这部电影主要运用了象征的手法,就是以具体的实在影像去表现某种抽象意义或特定意义,使之成为一种价值符号。

例如,在这部电影开篇的片段,最先出现的动物是马,这些马基本是作为人的交通工具,成为草原生活中的一部分,马是安详温顺和可以信赖的朋友帮手。第一个关于狼的情节,就是陈阵骑马被狼群所围困,他吓退了狼群,逃脱了狼群的潜在袭击,展示了狼机敏、凶悍、警觉的特性。狼在这部电影中初次出现,就是一种攻击者的危险形象,这也几乎就是多数人对于狼的刻板印象,电影给观影者一种初步的印象大概就是:作为敌人的狼是危险难测的。在此之后,电影中出现狼群对于黄羊的袭击,则展现了狼集体行动的隐忍、果敢和智慧,甚至具有一种超级的战争战略和长远规划,通过陈阵与蒙古老人毕利格阿爸的对话揭示了狼对于蒙古人战争方式的启发。狼群在遭遇了猎物被人类取尽、狼崽被摔死等破坏草原原始生态的困境之后,向军马发起了进攻,黑夜,狂风,野狼奔袭撕咬,惊马落荒而逃,人类在一星灯光之下苦苦拦截,收效甚微,在这一环节当中,狼展示了极其疯狂的野性,而人类在与狼群的搏斗当中,付出了惨痛的代价。在这些情节所构建的群狼报复人类的影像世界,狼群作为一个整体其实更是一种象征的符号,就是大自然对人类的疯狂报复,震撼人心。这些报复成性的群狼给人印象是深刻的,它们所呈现的象征意味,就比作为一般捕食者要更加深厚,而这种深厚到达哲学和精神层面,就幻化成为天空中呈现的腾格里的影像,它在云端显现,有时是一张脸,有时是一匹狼,这是原著小说中强调的蒙古文明、游牧文明的象征,[9]在原著小说里的《讲座与对话》这一部分甚至更多地引申到民族性格问题,[10]而在电影中则几乎完全侧重于象征生态文明。

在生态文明的象征性符号中,狼作为其中最重要的一种符号资源,象征着食物链中的一个环节,它制约着吃草的黄羊,从而,有利于保护草原植被,其他的各种动物也都构成了整个大自然生态的一部分。在这当中,人与动物的关系,也就是人与自然生态的关系,就具有更多的象征意味。由此更进一步,在电影后半部分的影像呈现中,小狼与陈阵的关系互动,包顺贵场长与狼的关系,也都具有了强烈的象征意味;前者象征着人对于生态知识和大自然的一种主动的了解,后者则象征着对于生态的一种工业化认知,有时体现出的是肆意破坏和狂妄猎取,而不知大自然对其的危险惩罚可能将至。当这两种关系又集中在一个电影场景之时,那就让人看得纠结不已,这或许正是当下人类的处境,好在大自然没有愚蠢地陷落到某些无知者的妄算之中,小狼作为诱捕之策失效了。

在此视角下,可以发现更多具体而形象的人与狼的关系,也都因此具备了象征性符号价值,具有了多层层面的多重意义,这在一张典型的电影海报(如图1所示)上有一个较为集中的呈现。其实,人与狼(生态的象征)的关系或许不仅止于图腾、神灵、朋友、敌人、希望等,还有更多的样态。

图1 《狼图腾》海报显示人与狼之间的五种关系

人与生态系统中的其他要素(不仅是狼)还有许多关系,其实也具有象征符号价值。例如,在电影中出现的牧马、猎狗、天鹅、雁群、汽车、枪等等都具有象征性,在笔者看来,让人印象深刻的一些画面都具有某种象征意味,例如,草原管理者包顺贵场长带着一帮人开着车追逐狼群,这种人类鸣枪攻击野狼的行为,显示出一种人类的嚣张跋扈与对生态文明的无知;再如,当陈阵与蒙古老人毕利格阿爸策马来到草原上最后一片纯洁的湖之时,我们又该作何感想,这难道不具备一种强烈的象征意味吗?草原文明的最后一方净土,如何保护好生态,这就是一个人类的大课题,这就是一种自然的象征手法。策马静立之中的思考,让人浮想联翩,画面中虽只见两匹马,但画面之外有万千动物,有万般生态,象征着美好的人与自然的关系。

总之,在《狼图腾》这部典型的华莱坞电影之中,动物与人的影像所占比例大致相当,两者大致相辅相成,动物影像是电影内容的主体成分,是生态的象征,人与动物关系构成了一个基本的象征性支点,人与动物的和谐关系是生态文明的象征。《狼图腾》之中动物影像艺术表现的成功,恰恰在于在象征性的符号系统中完成了一种引领性的价值取向,那就是要保护好地球生态,敬畏大自然,不然,就会遭到类似草原群狼的生态报复和自然惩罚。

(三)《我们诞生在中国》动物影像艺术的拟人修辞与情感性价值取向

《我们诞生在中国》这部典型的华莱坞电影就是一部动物电影,全部形象都是动物,几乎没有出现人的影像。因此,动物在此片中应该是全勤出演,而且出演的都是野生动物,创作的团队主要是导演、配音和摄影师以及野生动物专家们。

这部自然电影,并非是纯粹的纪录片,由美国、中国、英国联合拍摄,由SMG尚世影业、迪士尼影业、北京环球艺动影业联合出品,由中国导演陆川执导,周迅中文解说,讲述了大熊猫、雪豹、金丝猴3个中国珍稀野生动物家庭的暖心成长与生命轮回的故事。根据导演陆川在接受记者采访时的表示,自然电影拍摄期间是全部以纪录片的方式去制作的,它有严格的拍摄伦理和拍摄道德,不许投喂,不许干涉,不许改造自然环境,不许用各种方式引导动物去做和它们生活习性不一样的行为。在制作期,则完全是按照商业电影故事片的方式,需要去塑造人物,需要剧情,需要有视觉的情感高潮,它要完成一个故事。[11]

这些故事,其实就是用拟人化的手法,由导演及其创作团队完成的。拟人的修辞方法,其实就是把事物人格化,将被拟人化的对象,变成和人一样具有动作和感情的样子,就像童话世界里的动物、植物那样能说能笑能有人类的情感。《我们诞生在中国》正是采用了一种近似于儿童看世界的角度,拟人修辞手法渗透全片,最终实现的价值取向是情感性的,人们在观影过程中看到了人类充满悲欢离合喜怒哀乐的生活写照,看到了人类家庭生活和社会生活中发生的类似情节和主题:母子情深、撒娇与宠溺、成长与叛逆、守护与分离、生存与繁衍、友谊与交往、保护领地、捍卫尊严、维系生活、无私贡献、挺身而出等等。

这部电影从内容看起来似乎是一个儿童动画片,可是主角却是活灵活现、真切自然的动物。具体而言,在《我们诞生在中国》中的达娃,实际是由多只雪豹扮演,达娃是故事讲述者赋予这山中女王的一个名字,雪豹达娃妈妈为了养育孩子不惜献出自己的全部能力,她勇猛敏捷,占山为王,美丽的外表下隐藏着一颗慈母的心。淘淘,由一只川金丝猴扮演,他是一个渴望得到家庭温暖的捣蛋鬼,也是一个可爱的金丝猴宝宝,他因二胎妹妹的降生,被迫离家出走,在一群流浪猴群当中厮混,最后他还是选择了重新回到温暖的家。丫丫,则是由一只四川大熊猫扮演,她是一个霸道的妈妈,作为一个母亲希望一辈子守护自己的孩子,然而,为了孩子的生存,一直宠爱着女儿的大熊猫妈妈终将放手让女儿独自生活。美美,是由一只幼小的四川大熊猫扮演,其实她就是丫丫的女儿,她对万物都感到好奇,渴望长大和自由,不希望妈妈总是护着,而是要逐渐学会独立。在《我们诞生在中国》的这张海报(如图2所示)中的人与动物演员们,简直就是生存在一个美好的和谐的萌动世界中,这对于全世界的儿童观众,无疑是个巨大的吸引。

图2 《我们诞生在中国》海报中的人与动物演员们

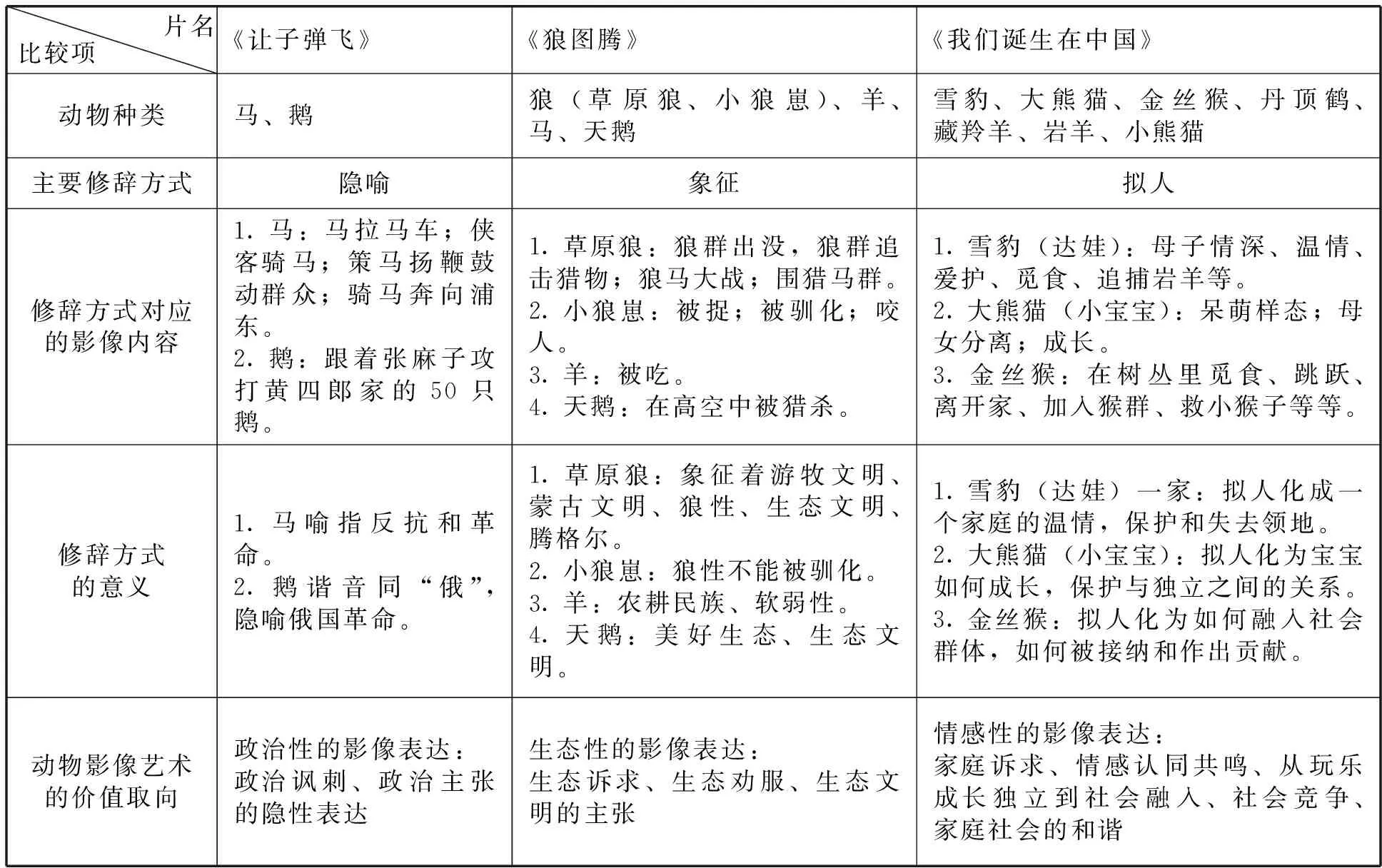

(四)华莱坞电影动物影像艺术的归类比较及总结

综合上述分析,这三部华莱坞电影大致构成了当代电影动物影像艺术的三种代表或三种类型(参看表1):从价值取向来划分,分别代表了政治性价值、生态性价值(或公益性价值)和情感性价值;从修辞方式来划分,分别代表了隐喻、象征和拟人的三种类型。如果从其作用方式来看,则可以归纳为三种情形:一是动物作为一种表现主题的道具;二是动物作为承载精神意义的符号象征(可以成为人类的伙伴、朋友、敌人等等);三是动物作为和人一样的独立角色。在这三种类型的划分下,动物在片中出现的戏份比例则分别是由少到多,由次要、主要到唯一的主角。

表1 三部华莱坞电影的动物影像艺术比较分析表

事实上,呈现过动物影像的电影,甚至是专门的动物电影,在这三部电影之外,还有很多的案例,根据聂梦迪对中国动物电影发展的文献梳理,[12]至少还有十多部中国电影作品充分表达了动物影像艺术的魅力。据我们分析研判,其中的多数影片表现的主题归根结底还是人与动物之间的关系,比较有代表性的有1983年的《熊猫历险记》、2004年的《可可西里》、2009年的《熊猫回家路》等,这些影片还是适合归类于第二种类型;当然,有的电影作品中的动物影像可能兼具两种类型,例如可能既有拟人化的情感性价值,也具有生态性价值。

总体看,无论具体的类型如何,修辞方式如何,或许由于动物之间似乎没有更多的种族差异,并且是全球迁徙,因而,从某种意义而言,动物影像艺术更容易在全球进行广泛传播,形成不同国家区域的观众对它们的情感认同、文化认同,从而可能产生超高的认知度和价值影响力。这就为我们分析如何以动物影像讲好中国故事提供了一个讨论的基础。

三、如何用动物影像讲好中国故事——基于华莱坞电影系统论的讨论

在前文我们粗略探讨了华莱坞电影系统的要素、构成及其功能,事实上,华莱坞电影系统论还有许多纲要未及展开论述,例如华莱坞电影生态的建构、华莱坞电影产业发展系统等。华莱坞电影系统论,不仅限于艺术符号系统,还能扩展到文化产业系统层面,扩展到其产生的系统效应,例如电影的对外传播效应、跨文化传播的影响力乃至在国家软实力上的作用体现。基于以上的华莱坞系统论思考及三部电影作品的案例分析,我们可以在“讲好中国故事”这个话题上获得若干富于启发的讨论要点。

(一)用电影艺术方式讲好中国故事堪当华莱坞电影之历史使命

2013年8月19日,习近平总书记在全国思想工作会议上指出,要精心做好对外宣传工作,创新对外宣传方式,加强话语体系建设,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音,增强在国际上的话语权。陈力丹在学习研究习近平这段讲话时认为:“我们习惯于将对内宣传的思维方式、语言、模式简单搬到对外宣传方面,因而造成外宣整体上的成效有限。外宣的成功主要在于对于跨文化传播的深刻理解和运用,而不应把外宣的成功寄托于花大钱。”[13]蔡名照在学习贯彻习近平重要讲话精神时认为:“融通中外,就是我们传播的概念范畴表述既要符合中国国情,有鲜明的中国特色;又要与国外习惯的话语体系、表述方式相对接,易于为国际社会所理解和接受。”[14]

从上述的三部华莱坞电影案例的剖析当中,我们事实上已经看到了华莱坞电影所承担的一项历史使命——用电影艺术的方式讲好中国故事。在这个使命担当中,华莱坞电影的传播必须要进入一种跨文化传播语境,要有一种融通中外的文化融合能量;从某种程度而言,华莱坞电影为此还必须是一种系统化的建构、全球化的市场运作和工业化的生产制作。因此,其中的国际合作似乎必不可少,动物影像为此提供了更多的机会和挑战。我们不仅可以自己来讲我们的故事,还可以让国际人士参与,来讲述他们理解的中国故事,甚至可以让更多的人借助华莱坞系统(或平台)来讲述全球故事。

(二)用动物影像讲好中国故事容易克服跨文化传播语境之理解困境

从如何讲述故事的角度看,当代电影动物影像的这三种基本类型其实都可以讲述好自己原创性的故事,这三部华莱坞电影都做到了其所在类型中的一种极致,或者至少是大致完好,受到了电影市场和专家学者的肯定。上述三种方式讲述故事、让人理解故事的方式存在巨大的差异:首先,如果将动物作为一种隐喻,作为政治性影像表达的载体,那对于观众而言,其涵义的解读则是需要有一种高语境文化下的理解能力,因而对其全球化传播受到一种解读难度的制约,例如《让子弹飞》如何令外国观众理解其中隐含着的隐喻乃至中国文化中的讽刺与幽默,不容易进行巧妙翻译和传达。相比较而言,情感性影像表达则属于低语境文化,动物拟人化之后的形象更容易在全球观众中赢得共鸣;生态性的影像表达则居中。

要讲好中国故事,电影创作需要通过适当的剪裁调整,以克服跨文化传播语境之理解困境。例如,对于《狼图腾》而言,它在小说进行全球化传播取得较为成功效果的基础上,舍弃了其中关于农耕文化与游牧文化、国民性格中的狼性与羊性的主题内容,[9]而专注于生态主题,则从某种意义而言是舍弃了高语境文化的内容,而着重加强了低语境文化的内容,从某种程度上说有利于跨文化的传播,同时,也更适合对国内观众的价值引导,因为生态性价值比仅仅对中国历史中的国民性反思,要更有时代性和国际性。《狼图腾》的成功正是由于动物影像艺术具有更大的跨文化传播的文化通约性和国际认同度。

(三)用动物影像讲好中国故事需要国际人才加盟及广泛的全球合作

由于华莱坞电影的概念,是作为一种全球化背景下艺术创作、艺术生产和文化工业发展而提出,因此,跨文化传播语境必然成为一种前提,在此语境之下,如何讲好中国故事、如何让更多的全球创作者来参与华莱坞电影生产并面向全球市场讲故事,则是发展华莱坞电影产业的一种必须考量。在这个过程中,华莱坞电影可以吸引更多的国际人才加盟到创作过程,从而在电影投资、题材策划、电影创作生产环节就能进行文化的交融交际、彼此理解和共同建构,并在发行环节进行全球协同传播。据说《狼图腾》导演让—雅克·阿诺在读了几页《狼图腾》小说之后,就“立刻认同陈阵这个人物了”,“这本小说让我兴奋,因为它让我发现了一种原始而又高贵的生活,和一个追崇狼的斗士精神的高贵民族”。[15]这从某种意义看,中国文化和中国元素能够有力地吸引国际电影人才全力投入到华莱坞电影的创作当中。再如,我们看到在《我们诞生在中国》的摄制过程中也广泛存在着非常充分的国际合作,[16]从而可以看到华莱坞电影系统的全球性特征和开放性特征,为更多的国际参与和合作打开了系统的通道。

(四)在讲好中国故事过程中提升华莱坞电影的专业水平和国际影响

《当代电影》曾刊发“电影《狼图腾》座谈会”综述,认为“《狼图腾》在合拍片的制作模式、工业化产品的国际标准、中国文化的价值观输出、视觉关注与人文关怀的平衡等等更具正面意义的向度掀起多方热议”,这个座谈会的探讨本身就充分表明《狼图腾》堪称一部“中国电影工业化发展的标志性作品”。[17]这部作品从决定拍摄到成功上映差不多经历了10年,甚至难用“一波三折”一言概之,有报道认为它集中体现了中国电影从中国制造到中国创造的过程。[18]因此,我们也认为华莱坞电影其实就是在中国价值引领下的全球协同创造的过程,而在这个过程中,中国电影人才可以得到锻炼学习,提升自己的专业水准和传播能力,国际人士可以领略更多中国文化,这本身也是一种互相学习、互为提升的双向过程。在讲好中国故事的过程中,可以赢得发展契机,从而提升华莱坞电影水平和国际影响。

四、结 语

华莱坞电影系统论及其实践其实是一个非常庞大的题目,因此,似乎总有说不清楚的感觉。行文至此,我们越来越发现华莱坞电影诸要素形成了某种奇妙的统一性和深厚的矛盾性,而这正体现出当代华莱坞电影全球化艺术生产的复杂性和协同性。其实,还有许多未尽的议题和论述无法在此一一呈现,在华莱坞电影系统中还有非常美好的生态值得我们去考察,这只能留待未来做进一步研究。总体上看,无论从电影艺术呈现,还是从对外传播效应,“华莱坞”这一理论概念,都初步显示出具备一种“融通中外的新概念新范畴新表述”的潜质,本文在此剖析华莱坞系统论,在一定程度上就是在大家共同努力下对“讲好中国故事”要有“学理支撑、理论突破”[14]的一次探索和尝试。最后,让我们再次感谢这些可爱的动物们,感谢呈现这些美妙瞬间的电影艺术家和为“讲好中国故事”付出努力的所有人。

[1]邵培仁等.华莱坞电影理论——多学科的立体研究视维[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[2]冯·贝塔朗菲.一般系统论(基础、发展和应用)[M].林康义,魏宏森译.北京:清华大学出版社,1987:51.

[3]魏宏森,曾国屏.系统论——系统科学哲学[M].北京:清华大学出版社,1995.

[4]《让子弹飞》实际票房6.59亿 制片承认虚报票房[EB/OL].网易娱乐,2011-05-12,http://ent.163.com/11/0512/05/73R4603L00032DGD.html.

[5]冯丙奇.视觉修辞理论的开创——巴特与都兰德广告视觉修辞研究初探[J].北京理工大学学报(社会科学版),2003(6).

[6]刘希云.英雄主义叙事与政治隐喻——评姜文电影《让子弹飞》[J].小说评论,2012(S1).

[7]袁庆丰.1930年代新市民电影的盛装返场——以2010年的《让子弹飞》为例[J].学术界,2013(4).

[8]韩元.从政治讽喻到文化反思——析电影《让子弹飞》对小说《盗官记》的美学超越[J].电影评介,2011(4).

[9]廖卫民.论传播与中国国民性格改造——基于狼图腾的文本分析与理论思考[J].浙江师范大学学报,2010(6).

[10]廖卫民.国家兴衰的传播动力机制研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2011:95-145.

[11]傅适野.对于《我们诞生在中国》获得盛赞,陆川觉得不正常(专访)[EB/OL].澎湃新闻网,2016-08-20,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1516749.

[12]聂梦迪.生态美学视域下的动物电影研究[D].河北大学,2012.

[13]陈力丹.习近平的宣传观和新闻观[J].新闻记者,2014(10).

[14]蔡名照.讲好中国故事传播好中国声音——深入学习贯彻习近平同志在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神[J].对外传播,2013(11).

[15]李艺雯.我们诞生在中国——用迪士尼精兵讲述中国故事[J].国际人才交流,2016(10).

[16]让-雅克·阿诺,祝虹.用电影捕捉灵魂——《狼图腾》导演让-雅克·阿诺访谈[J].电影艺术,2015(2).

[17]王霞.中国电影工业化发展的标志性作品——当代电影论坛之“电影《狼图腾》座谈会”综述[J].当代电影,2015(5).

[18]林莉丽.聚焦《狼图腾》背后的“中国力量” 从“中国制造”到“中国创造”[N].中国电影报,2015-03-18.

[责任编辑:赵晓兰]

本文系2014年教育部人文社科青年基金项目“回归童真:新媒介环境下我国儿童电视的节目创新及绿色传播研究”(14YJC860007),以及2014年浙江理工大学专业建设项目新闻学院共建专项(XWZX)的成果。

廖卫民,男,副教授,博士,硕士生导师。(浙江理工大学 史量才新闻与传播学院,浙江 杭州,310018) 何明,女,副教授。(辽宁师范大学 计信学院影视传媒系,辽宁 大连,116029)

J904

A

1008-6552(2017)01-0098-10