作家王愿坚妻子翁亚尼回忆来生还愿坚守

2017-03-29夯石,肖邦振

作家王愿坚妻子翁亚尼回忆来生还愿坚守

□记者夯石(张琳)摄影肖邦振

他采访过九位元帅和一百多位将军,曾重走雪山草地等长征路线

他的小说《党费》《七根火柴》等先后选入大、中、小学课本

他的电影剧本《闪闪的红星》、《四渡赤水》,更是家喻户晓他作传统报告500多场,倾囊相授、培养了莫言等一批军旅作家

在古今中外的作家中,王愿坚实在算得上一个“特例”。

从红孩子到战士,从新闻到文学,从作家到“园丁”,这是王愿坚的三条人生脉络。他没有参加过长征,却被西方记者誉为长征问题专家;他不是红军战士,却立志“写尽红军英雄志”;他采访过九位元帅和一百多位开国将军,曾重走雪山、草地、大渡河等长征路线;他的小说《党费》《七根火柴》《三人行》《普通劳动者》等先后被选入大、中、小学课本,他的电影文学剧本《闪闪的红星》、《四渡赤水》,更是家喻户晓;他奖掖后进,倾囊相授,作传统报告500多场直到生命最后,作为解放军艺术学院文学美术系主任,他倾囊相授、培养了莫言等一批军旅作家……在他短暂而光辉的62年生命征程中,理想信念之帆永远鼓得满满的,不曾有过丝毫的动摇。

1961年春天,32岁的王愿坚与几位年轻作家在作协的茶座聊天,忽然,茅盾和叶圣陶走了过来,《青春之歌》作者杨沫把王愿坚介绍给两位文学前辈。茅盾亲切地看着王愿坚说:“你写得好,写得比我们好!”

这并不是一番“客套话”。从1953年真正开始文学创作算起,8年中,王愿坚发表了成名作《党费》,其后相继写出《后代》、《妈妈》、《粮食的故事》等小说,并出版了小说集《珍贵的纪念品》、短篇小说集《党费》,可谓硕果累累。1958年年初,天津《新港》杂志发表他的小说《七根火柴》。5月,茅盾在《谈最近的短篇小说》

一文中,着重谈到茹志鹃的《百合花》、王愿坚的《七根火柴》等……如今,愿坚老师已经离开我们26年了。而他的作品依然回荡在一间间教室里,那齐声朗读的声音或稚嫩或青春,他塑造的人物依然会在几代人心中激起一波又一波情感的涟漪。对文学,他用情专一;对百姓,他情深义厚;对亲友,他温暖体贴;对同志,他胜似亲人……他这一生,怎一个“情”字了得!

2016年11月11日上午,笔者如约来到王愿坚长女王小京家中,为了这次采访,空军退休干部肖邦振老师费了不少心思——王愿坚妻子翁亚尼老师身体不太好,自己独居,与女儿家尚有一段距离,因此采访地点和时间调整了好几次。

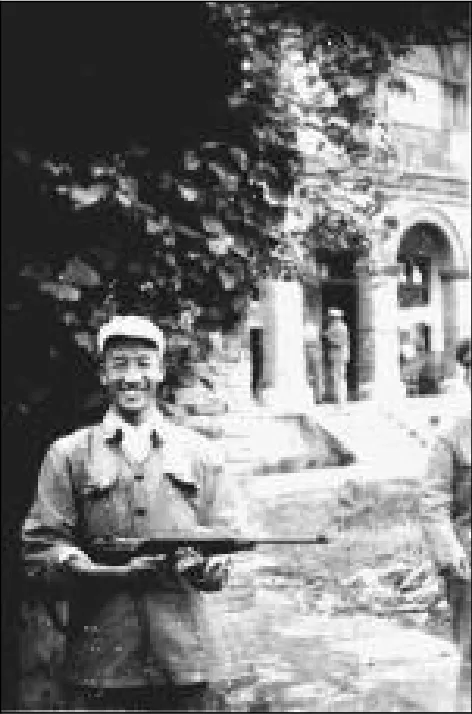

在等待老人的半个小时里,我们三个人一边聊天一边翻看家中的老相册。愿坚老师的照片并不多,年轻时几乎是清一色的军装照,而且侧面照和集体照居多,发黄、斑驳的小照片中,笑容总是很生动,有点嘎小子的样儿。人到中年后多是写作、讲课、作报告、参加活动的照片。王小京说,爸爸的笑容特别温暖,无论有多少烦心事,只要看到爸爸的笑容,心里就特别暖和。

有一张照片,伏案写作的愿坚老师侧转头,微笑着,手中的钢笔还停留在稿纸上面,那一刻,我们“四目相对”,一股暖流涌上我的心头,屋子里也像是响起愿坚老师那宽厚仁爱的声音——在和我们打着招呼……

我端详着一张1956年拍摄于故宫大殿前的夫妻照——这是我除了结婚照之外仅见的两人的亲密合影,那自然流露的清新和澄澈真可谓扑面而来——时下的小清新们怕是要嫉妒死了——翁亚尼一袭碎花连衣裙,半仰着头望向远方,娴雅而沉静,王愿坚则目光执着,若有所思……彼时,王愿坚已调至《解放军文艺》编辑部,他的成名作《党费》发表也已经过去两年,难得的片刻闲暇,让夫妻俩留下了这张一生中唯一的没有任何符号和标签的跨越时代的爱的写真。

正在笔者略一思索的时候,翁亚尼直如“画中人”一般来到笔者面前,落座,寒暄,举手投足间尽显端庄优雅,一点不像一位八旬老人。在随后的几个小时采访中,翁亚尼对他们的爱情始终“三缄其口”,对自己更是惜字如金,相反,言必谈愿坚的作品、愿坚的为人,这让笔者不免“疑问”:是怎样的机缘和魔力让他们成为一生一世的知心爱人?

在小雅宝书房(1989年冬)

在北京故宫(1956)

大难不死的“神童”

采访更像是老友间的漫谈,翁亚尼的思绪一直在丈夫的作品和经历中萦回,仿佛两个人的心灵已经融为一体,“作为愿坚的妻子,在怀念他的同时,也希望大家对他有更多的了解。因此,愿坚去世后,我把他的部分作品重新整理出版,并遵照他的遗愿把一些零散发表的文章也结集成册,起名《看得见的文学》。我在序言中讲述的多是对愿坚在文学和电影之外的记忆。愿坚是个故事迷,他既爱听又愿意讲。早在童年时期,在听《聊斋》等故事的同时,还听过一些父辈和兄弟姊妹参加革命斗争的故事。这使愿坚养成了听故事的习惯,也从中受到了文学艺术的熏陶。”

翁亚尼说,王愿坚于1929年农历三月出生于山东省诸城市相州镇七村的一个诗书之家。王愿坚出生前,已有一个哥哥王懋坚和姐姐王勉。他的父亲王振千北京大学毕业后,参加过“五四”运动和“火烧赵家楼”,在青州遭受军阀的追杀后,回到家乡继续革命。

1931年,王愿坚两岁时得了一种怪病,不治而“亡”,被父亲扔到相州的北坡子上,正好王愿坚的六伯父王翔千被敌人追杀,当他走到北坡子时,忽然发现席筒子里有个孩子在动,他连忙把气息奄奄的孩子抱回家,很快就发现这孩子竟是胞弟王振千的小儿子王愿坚……

也许是大难不死、上天格外护佑的缘故,王愿坚从小就赢得了“小神童”的美誉,读书时不但像堂哥王希坚一样过目不忘,而且还会把大人讲的故事添枝加叶地讲给小伙伴们听。很小的时候,父亲王振千就给他讲《三国演义》和《水浒传》,小愿坚最喜欢的人物是关羽。母亲也经常给他讲一些民间故事,这都为他日后的创作打下了基础。

王振千国学造诣很深,擅长国画,在北京时还是有名的中医,开一个药方,一块大洋。王振千是山东第一个共青团员,一直积极参加反帝反封建的活动,后来在哥哥王翔千的介绍下,加入共产党,也曾遭到张宗昌等军阀的通缉。兄弟两家长期住在一个院子里,王振千个性平和,对哥哥比较顺从。

为革命家庭站岗放哨

王小京介绍说,“爸爸出生时,他们家就是一个革命大家庭了,也一直是抗战的‘食宿点’、联络点。”王愿坚在回忆录里写道:“我们小孩只管为他们送水和食物,不能说什么,也不能打听什么事……当时家里很穷,鸡下几个蛋也总倒腾着留下几个,他们来了可以吃。”王愿坚除了给地下党送水送饭外,还和族里的几个孩子一起站岗放哨。

当年,王翔千在家乡开办的“相州国民学校”成为传播进步思想的阵地。王愿坚的堂姐王辩也在七岁那年进入这所学校的丙班。翁亚尼说,那时女孩子是不让上学的,为了让女儿接受新知识和新思想,翔千伯父克服了很大的家族阻力。后来,王愿坚的堂姐王辩因为冒险和抗日联军联系而暴露身份,离开东北回到关内老家。不久,就到北平和东北学生一起参加了抗日救亡运动,“七七事变”后,回到诸城相州。王辩、赵志刚、董昆一、张聘之等都住在王翔千和王振千的家里,他们根据上级党组织安排回诸城开展抗日救亡运动,正在读小学三年级的王愿坚和姐姐也积极参加运动,曾一道演出过《放下你的鞭子》等短剧,王愿坚此时便已显露出自己的文艺天赋。

翁亚尼说,翔千伯父所创办的学校,不仅受到本族封建家庭的妒忌和不满,也受到进驻相州的张宗昌所属顾震、齐衡部的冲击,加之当地土匪的绑票和袭扰,学校无法进行正常的教学,只得停课。王翔千便在“山海关”巷办起家庭课堂,把因贫穷上不起学的子弟组织到自家大门南面的一间闲屋里,亲自给他们上课……后来“家学”被取缔,孩子们不得不去日寇监管下的学校读书,操场上矗立着炮楼,日本鬼子规定学生每天进门必须向太阳旗敬礼,当年才十一岁的王愿坚每次都是昂首挺胸而过,根本不看那面膏药旗,更别说敬礼了,为此每天都要挨日本教官重重的耳光,又因为不愿学日语,更是经常遭到鬼子教官的毒打……小愿坚充满了对日寇的仇恨,他最喜欢听叔叔们讲战场上打鬼子的故事,还随敌工队的人在相州大集上演讲、散发传单。翁亚尼说,愿坚当年最喜欢阅读地下工作者带来的抗日书籍和一些文件,借此了解了一些根据地的抗日情况,这些都为他日后的创作打下坚实的生活基础和思想基础。

在根据地睡老乡家磨盘

1944年7月中旬,只读了一年中学、年仅15岁的王愿坚和堂弟王愈坚告别日军占领的家乡相州……战地邮政总局武装交通班的周班长,带领三个交通员,还有王愿坚兄弟两个一起穿越敌人的封锁线,历时六天,行程300多里,最后在莒南县一个大庄子上见到了敌工部的赵干事,王愿坚激动地大喊:“我再也不是鬼子的奴隶了!”

但王愿坚和王愈坚当时只有十几岁,“抗大”不能接收,他俩只好到滨海干部学校(对外称滨海中学)学习。王愿坚分到师范系的第四队,王愈坚只有13岁,分到了普通队。他们一共七个人,住在一个老乡家里。天还没亮,就出早操。吃过饭后,到密林里学习。晚上,就睡在老乡家的磨坊里,把磨道里的驴粪扫干净,铺上麦秸草,就是床铺。磨道睡不下七个人,王愿坚个儿小,就睡在磨盘上,睡一宿身体冻得比石头还硬。房东大娘见了心疼,就给王愿坚打了个草苫子,“小同志,给你铺上这个,晚上睡觉就不凉了。”王愿坚鼻子一酸,落下泪来……

翁亚尼对笔者说:“愿坚常跟我说,‘文革’时挨批斗真的很委屈,想不通,如果没有和老区人民、贫下中农在一起的那些日子,真的很难撑下去。1965年8月,他随总政农村社教工作队到山西沁县,那地方很穷,有好多酸枣树,也卖不上什么钱,他听说可以嫁接枣树,就自己掏腰包到临县买可以嫁接的枝条。‘文革’后期他被‘解放’、恢复工作,老乡来看他带的就是嫁接成功的大枣,他舍不得吃,一直当作珍贵的纪念品放在抽屉里。他和老百姓没有一点隔阂,又会讲故事,能说到人心里去,所以老百姓拿他当亲人。有一年,有位老乡来北京看愿坚,当时正在放一部描写老区的电影《重返沂蒙山》。愿坚愧疚地对老乡说,他一直未能回去看看张大娘,这是他的心病。每看一次电影,他都泪流满面,他说谁要是对老区人民不好,他就要骂娘。愿坚从来不说粗话,他是急了才这么说。”

与《麓水报》文印室的同志们(1949年)

在杭州(1949年夏)

在司令部门前代哨兵(1950年秋)

多想再叫一声“娘”

王愿坚说的“张大娘”是谁?翁亚尼说:愿坚的成名作《党费》中最感人的一个细节就是源自这位“张大娘”——

1944年9月,王愿坚进入滨海中学才一个多月,日寇就对滨海区进行“大扫荡”。滨海中学的师生都投入到反扫荡中。年龄稍大的同学发了步枪、手榴弹,跟着区中队和县大队参加战斗。像王愿坚这样年龄小的,都留了下来。教导主任周抗对他们说:“男孩子去给老乡当儿子,女同志把头发改造一下,去给老乡当儿媳妇。这样你们就可以躲过敌人的视线,可以保存革命力量。”王愿坚被分到张家坡子一个姓张的大娘家里。张大娘给王愿坚换上农村孩子的衣裳,还用灶膛灰往他身上抹了抹。张大娘有一个两岁女儿,成了王愿坚的“妹妹”。为防止敌人搞突然袭击,张大娘对王愿坚进行紧急“训练”:“王同志,我给你起个小名,就叫蛋蛋。蛋蛋,叫一声娘。”“娘!”王愿坚亲热地叫了一声。

王愿坚在张大娘家刚住了十多天。有一次,从山上躲藏回来,张大娘家唯一一点高粱刚被鬼子抢去喂洋马。娘儿仨都饿得头昏眼花,家里只找到两个地瓜面窝头,张大娘都给了王愿坚,自己抱着才两岁的女儿进到里屋。王愿坚几口就把两个窝头吃了,里屋却传来小妹妹的哭声,他走到里屋,看到大娘正从篓子里抓出花生皮,嚼烂了,抹到小妹妹嘴里。花生皮又干又涩,难以下咽,小妹妹哭得更凶了。王愿坚扑到张大娘怀里,哭着说:娘,你说一声,我给妹妹留一点呀……

翁亚尼说:“愿坚作品中的感人细节都是从张大娘这些老区人民给予的无私的爱中流淌而出的。参加革命后,只要有空,愿坚总是缠着首长给讲故事,在行军时,愿坚又把故事讲给掉队的同志听,帮助他们跟上队伍。后来,愿坚在部队做报纸编辑、记者工作,获得了更多听故事的机会,他成了个‘故事篓子’,随口就能讲出许多动人的故事,渐渐地,这些故事在他脑子里几经打磨,就变成了一篇篇小说……”

含血带泪的《党费》

1954年,《解放军文艺》7月号上需要一篇优秀党员的故事。得知这个消息后,首先在王愿坚脑海里出现的就是那次南下采访听到的卢春兰的故事……

翁亚尼介绍说,“愿坚的文学创作严格地讲是从1953年开始的。1953年,蒋介石反攻大陆,占了东山岛3天就被咱们打跑了。那年秋天,他去福建东山岛采访,一共三个人,其他两个人很快就回来了,报告文学《东山岛》交稿后,愿坚路过第二次国内革命战争时期的老根据地,接触的一些老同志向愿坚讲述了他们在红军长征后于1934年—1937年间留在老根据地山林里苦苦坚持游击战争的故事。为了多听一些这样的故事,愿坚从厦门沿着海边,一个县一个县地一路步行到广州。这些故事都是含血带泪的,游击队员们在山林里没有粮食,因为敌人封山,粮食送不上来,只好用野菜、野果充饥,常常几个月吃不上粮食……两个多月后,愿坚才回到北京,这些故事在他脑子里一直翻腾,令他茶饭不思。他小时候一读书就能忘了吃饭,吃穿娱乐他都不在行,也不上心,人家都说他心里没有杂念。《党费》主人公黄新的原型就是愿坚这次南下采访听来的卢春兰的故事,愿坚还融合了自己和‘张大娘’的真人真事,他还联想到1946年的一次战斗中,他在战地收殓烈士遗体时,发现了一个笔记本,本子里夹着两角钱‘北海币’,钱的下面写着:‘要是我牺牲了,这钱就是我最后的一笔党费。’就这样,愿坚把自己的亲身经历和感受都融进了他的第一篇小说《党费》。”

《党费》问世后,得到军内外读者的高度评价,这给了王愿坚极大的勇气和信心。后来他在谈到自己的创作感受时说:“直接生活经验,对于创作来说,永远是最重要的……那些被牢牢记住的、什么时候想起来心尖子都会发抖的事,正是创作中最宝贵的东西……它有点像嫁接的砧木,有了它,接穗就能活、能长,化为一体。”

让生活和文学“结婚”

王愿坚在张大娘家住了一个月,他做梦都想上前线打仗。后来,他挤进了一支民兵队伍,但在一次急行军时和队伍走散了。一连两天没吃到一点东西,王愿坚最后饿昏在一棵栗子树下。恰好《大众日报》的一位同志路过,送给王愿坚一块比巴掌还小的豆饼和一本《钢铁是怎样炼成的》。那位同志担心王愿坚一次就把豆饼吃光,特意在豆饼上刻了两条沟,“小同志,我在豆饼上画了两条线,你按规定吃。估计三天后,你就能找到队伍了。”王愿坚在大山里孤独地跋涉,每天只吃一小块豆饼,饿得不行就去河里喝一肚子凉水;走不动就用两手爬着走;爬不动就到山坡上读《钢铁是怎样炼成的》……多年后,当王愿坚创作《七根火柴》时,栗子树下那位同志给他的巴掌大的豆饼,就成了《七根火柴》里主人公卢进勇手里的青稞面团……

1944年底,王愿坚从滨海中学毕业。他和薛雁亮、庄超三个人参加了滨海区第三军分区政治部新成立的宣传队,担任宣传员,这是他第一次穿上军装。1945年6月,宣传队随莒县独立团打新旺据点。王愿坚和一些年龄小的同志负责护理伤员。这是王愿坚参军后第一次上前线,他接下了好几个重伤员。主攻团的政治部主任曹吉亭肺部被打穿,王愿坚刚给他喂了几口西瓜水,他就咽气了。王愿坚第一次看到自己的首长牺牲,他仿佛一下子就长大了。1947年,18岁的王愿坚加入共产党,11月调往《麓水报》,这是华东第三野战军第七兵团第22军的党报。王愿坚在《麓水报》任编辑、战地记者、编辑室副主任。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。10月19日,中国人民志愿军跨过鸭绿江,英勇抗击美军。王愿坚被抽调到22军军史编写部工作。对于这支从小小的游击队发展到一个军的英雄部队,王愿坚掌握着很详细的材料,他随身携带的本子上密密麻麻地记录着英雄事迹。1951年年底,王愿坚被调往七兵团政治文化部工作,当时正是“三反五反”运动,他又调往“三反”办公室写通讯报道,七兵团的党报《华东前线》隔一天就发表他一篇报道。1952年5月,七兵团把他写的通讯和报告文学结集出版,发给每一个复员战士做教材。王愿坚曾说过:“生活感受和文学爱好‘结婚’以后,就想‘生孩子’。”此时,增强艺术感染力、由新闻向文学转型的想法已经在他心里悄然萌动。

1952年7月,王愿坚调到北京总政文化部《解放军文艺》编辑部。在这里,他阅读了《活人塘》、《平原烈火》等文学作品,学习了茅盾《创作的准备》等文学理论。《解放军文艺》是全军唯一的文艺性刊物,编辑部里有很多文学大家:宋之的、魏巍、毕革飞、陆柱国、高玉宝等,勤奋好学肯钻研的王愿坚从他们那里学到到很多创作经验。

翁亚尼回忆说:“我有时开玩笑说我们两个是‘同床异梦’。我后来也改行了。如果愿坚不被稿子‘压’住,我们两个有说不完的话,一块讨论一些古典作品,聊他的采访和创作。但我尽量不去干涉他。我们1952年调到北京,和陆柱国家是邻居,陆柱国当时是小说组副组长,愿坚是小说组编辑,我在诗歌组。愿坚参加过抗日战争,陆柱国是解放前参加革命的,但陆柱国比他大一岁,又是高中毕业,文学造诣也比他深。愿坚的《党费》写出来,陆柱国大刀阔斧砍掉了三分之二……愿坚这人很随和,和同志关系都很融洽。他的特点是,自己的东西写的不多,一辈子都是为别人做嫁衣,而且是倾尽全力的。有人说‘王愿坚没参加过长征是写不好长征的’,这句话一度对他打击很大,他一直不服气,思想上搏斗了很久,最后他想通了,跟我说:‘我也有自己的一亩三分地,我参加过抗日战争、解放战争,我可以把这些感受、经验和红军的故事融合到一起,因为战争的残酷是一样的,人也是一样的,精神面貌、军民鱼水情都是一样的。’”

结婚照(1952年12月)

“文革”后期重新戴上领章帽徽后全家合影(1969年12月)

写《七根火柴》难忘茅盾教诲

1954年,王愿坚发表第一篇小说《党费》那年,他的老家相州成立了建国农业生产合作社。第二年,王愿坚回到家乡,在饲养员屋子里给大家讲故事。1956年,六伯父王翔千身染重病逝世。同年,王愿坚出版了小说集《珍贵的纪念品》、短篇小说集《党费》。1958年年初,《七根火柴》发表在天津《新港》杂志上,小说初时反响不大。5月,茅盾在《谈最近的短篇小说》中肯定了《七根火柴》的独特价值:“……全文共计不过两千字,似乎不可能有多余的字句来浪费篇幅,可是作者却能腾出一手来写环境,烘托出那七根火柴是怎样地关系着千百人的安全……”《七根火柴》后来为人们所推崇,与茅盾的评价有很大关系。

翁亚尼回忆说,“在写《七根火柴》的过程中,愿坚仍然把他在战争年代见过的和感受过的生活融进了小说。比如,在战争年月里,多少次愿坚在各式各样的雨雪中行军,身上穿着湿透的军装,站在冷风里发抖。那时候心想要是能爬上一个热炕,哪怕烧起一堆熊熊的火,也是一种奢侈的享受。记得1958年初春,愿坚写完《七根火柴》那天,他兴冲冲地回到我们在宝钞胡同琉璃寺的家时,正好吃午饭。饭后,我问他怎么这么高兴?他回答说:写完了《七根火柴》,我好轻松……”

1976年底到1977年7月,王愿坚连续写了十个以长征为题材的短篇,其中七篇是写红军过草地的。1977年10月,短篇小说座谈会结束时,王愿坚又见到茅盾,这位文学前辈走路已经要靠拐杖了,听力还有问题,茅盾很快认出王愿坚,握着他的手说:“你的生活、精神和创作情况,都好吗?”王愿坚告诉老前辈“都很好”。那天,茅盾还让大家向包括王愿坚在内的几个优秀作者学习……1978年,王愿坚描写周总理过草地鼓舞战士的小说《足迹》获得全国优秀短篇小说奖。茅盾逝世后,王愿坚曾回忆起先生当年让他“多读点书”的谆谆教诲,“我多少次想起这幅情景和这番话啊!特别是从1966年起,在那风刀霜剑的日子,在那肯定一个人的时候十分吝啬,而凌辱起来却极其慷慨的年月,这句话,连同这句话后面的那颗心,给了我温暖、希望和力量。我带着它,战胜了灰暗的心情,使火柴的微光没有熄灭。我没有忘记读书。”在那备受凌辱和鄙视的日子里,实在没有书读,王愿坚就读《辞源》,他几乎把这部辞书倒背如流。王愿坚经历过艰苦的战争岁月考验,有自己的文学追求,作品的思想性、艺术性都很强。王愿坚的小说既不是纪实也不是虚构,作品的生命力来源于对艺术和生活的高度概括和提炼,以小见大,血肉丰满,独树一帜。翁亚尼说,“愿坚写《七根火柴》,我也觉得很神奇。他没经历过长征,但对长征的描写却非常逼真,能让读者产生身临其境的感觉,我想这跟他常年深入采访、掌握大量第一手素材有关。老游击队员、老赤卫队员、老红军战士,大大小小的指挥员,他都采访过。他说我们这些人不可能思想境界和将帅们一样高,但是我们可以抓住战士闪光的一刹那。他善于从生活中抓最典型的人物和事件,善于筛选素材,而且有他特殊的一套办法。他说过,文学需要很深的思索。所以他的作品才能传下来,并且经受住了时间的检验。”

不堪回首的岁月

翁亚尼吃药的时候,王小京笑着说:“爸爸留下了30多本采访素材,妈妈信不过我们,一直没给我们。当年,爸爸去采访开国将帅们,在门口一通报就可以进去,因为毛主席有过批示,当任务布置的。”

翁亚尼说,“老年人的病,我算得全了,最近又得了什么非典型性哮喘,凉一点,就咳嗽,有点气味,也咳嗽。其实三个女儿都能写,但都有自己的事,我精力又不够,只能先放在那儿。我原来在部队的军报做编辑工作,后来和愿坚一起调到《解放军文艺》。愿坚留下的采访素材其实只是‘文革’后重新搜集的,他的绝大部分素材‘文革’中都烧掉了。”

1959年,王愿坚的父亲王振千病故。1960年,讲述长征故事的《星火燎原》第三册最先出版……1963年,王愿坚的小说《亲人》遭到批判。秋天,王愿坚应北海舰队政委丁秋生中将的邀请,由组织派往青岛,仅用九个月的时间就创作出30万字的长篇小说《源泉》。因为王愿坚一到青岛就扎到图书馆,开始写作后由秘书负责誊写,而王愿坚写得飞快,秘书都抄不过来。《源泉》出版时,作者的名字不是王愿坚,遭到批判时,罪名却都是王愿坚的。1964年5月,《星火燎原》编辑部出版了红军时代的第一册。这时,小说《亲人》被诬陷为“宣扬资产阶级人性论的毒草”。1965年8月,王愿坚随总政农村社教工作队到了山西。1966年6月,“文革”开始后,王愿坚回到北京,被内定为反革命分子。8月,造反派在《解放军报》上公开批判王愿坚的“反革命”罪行。

即使在讲到这段不堪回首的岁月时,翁亚尼的声音和语调也依然是轻柔婉转的,“‘文革’初期,他把积累的素材全都烧了。他这人很正派,为人很好,跟谁都没什么矛盾,所以造反派就没来抄家,而是让他自己处理。我们住的小院东边一进门有个小锅炉房,他在那儿烧了一上午,其中有一份是陈毅元帅讲的三年游击战争,他去记录的,后来又把录音都整理出来,实在舍不得烧掉,就交给当时的总政领导,后来也不知道下落。”

王小京插话说,“这事我记得,父亲别提多难过了,这些素材跟他的命一样,当年批他搞‘人性论’、宣扬战争残酷,所以这些素材就都成了‘毒根儿’。”

造反派还逼王愿坚和爱妻翁亚尼离婚。翁亚尼一夜之间“长”出粗粗一缕白发。在《亲人》遭到批判时,臧克家曾说过:“我还真没有发现它里面有反党反社会主义的地方,相反,我觉得这篇小说写得很好,无论是政治性还是艺术性都不错,能以情打动人。”臧克家每次和儿孙谈起这位小老乡的作品都会流露出自豪之情。

翁亚尼回忆:“1966年6月,愿坚就被停职了,去天水四个月,回来后在院子打扫、烧锅炉、扫厕所,其实劳动对他并没什么,关键是心情不好,落差太大。原来领导包括中央都对他比较重视,那会儿他才30多岁,大尉军衔,有一次到人民大会堂听报告,他回来跟我讲,身边坐的都是老将军,有人问他你是演员吗,是战斗英雄吗?愿坚连连摇头,老将军们后来就不问了。愿坚的作品没有风花雪月、鸳鸯蝴蝶,他写的都是歌颂革命、歌颂战士的,他想不通自己怎么成了反党、反革命了呢……”

王愿坚的女儿王小莹曾在文章中回忆那段特殊日子:“……父亲被打成反革命以后,每天都要去后院烧茶炉、扫院子,星期日还要给澡堂烧洗澡水……后来为了能让我和父亲在一起,母亲找到组织,让父亲给我讲解毛主席诗词。父亲‘文革’前是大型革命历史回忆录《星火燎原》的编辑,熟悉党史军史,讲解毛主席诗词也算是‘物尽其用’吧。父亲的小屋又黑又挤,破旧的三屉桌上摆着一本深蓝色线装的毛主席诗词和一本约有两寸厚的《辞源》合订本。这本《辞源》还是民国版的,个头不大,但是很沉。父亲说有一次打完仗,他跑书店里找书,看上了这本,书店的老板只收了一元钱就把这本昂贵的辞书卖给了他。父亲书念得不多,他把这本《辞源》打在背包里,在南北征战的空隙用它认字和写报道……”1969年,王愿坚作为内部矛盾处理,下放到安徽军区独立师当兵,体验生活。

与安徽省军区战友(1972年)

《四渡赤水》剧组领奖(20世纪80年代)

与陆柱国(后中)在都江堰(1972年10月9日)

成功改编《闪闪的红星》

1972年,王愿坚从安徽调回北京,先是改写反映红军长征的《万水千山》电影剧本。1974年,应八一电影制片厂邀请,与陆柱国一起改编《闪闪的红星》,获得巨大成功。1983年,王愿坚又创作了电影剧本《四渡赤水》,该片获得1983年文化部优秀影片奖、第四届中国金鸡奖特别奖。此外王愿坚还写了剧本《映山红》和《草地》。

翁亚尼回忆说:“《闪闪的红星》原作者李心田,是济南军区前卫话剧团副团长兼创作室主任。起初,陆柱国改了四遍,八一厂老是不满意,陆柱国很倔,说:你们交给王愿坚吧。陆柱国的电影‘筐筐’、表现力都非常好,但缺少一些东西,他不熟悉长征和三年游击战争。愿坚改了几天后剧本最终获得通过,有人说是为作品注入了灵魂。愿坚加了一些细节,比如:妈妈入党后跟小冬子说,妈妈现在是党的人了,小冬子说妈妈是党的人,那我就是党的孩子!潘冬子运盐的情节也是原著没有的,遇到敌人关卡,小冬子把盐在河边融化了,渗在棉衣里,到山上再用大锅煮……我听愿坚讲,其实潘冬子身上,既有许世友的儿子许光、鲍先志的儿子鲍声苏的影子,也有千千万万与他们有相同经历的红军子女的身影……《四渡赤水》的创作组在‘文革’后期就成立了,两位老同志加上愿坚和陆柱国,粉碎‘四人帮’后,创作组一度解散,后来又召集起来,还是他们四个人,但只有愿坚有过编辑《星火燎原》的经历,熟悉和接触过大量红军时代的创作素材,两个老同志只写过回忆录,没搞过电影。陆柱国写电影是老资格,但没有红军时代的素材积累,愿坚虽说是后来转到电影文学创作的,但他有创作素材方面的优势,人又很勤奋、守规矩。陆柱国说不想去,愿坚也犯难,一宿没睡好,我说你也可以不去,他说这是总政党委决定的,我这个党员怎么能不去!这部电影写了八年,几个人经常到家里来,我在里屋,他们在外面‘吵’,为了创作上的问题愿坚经常夜里唉声叹气……”

《闪闪的红星》成为“文革”时期最好的影片,伴随着几代人的成长。王小京回忆说,“我和大妹妹前后脚入党,我在空军,大妹妹在海军。《闪闪的红星》上映时,正赶上我们都回家探亲,就问爸爸:潘冬子和他妈妈的对话不就是您经常和我们说的吗——爸爸以前总跟我们说:爸爸是共产党员,你们就是党的孩子。”《闪闪的红星》放映后,臧克家的孙辈对编剧王愿坚非常崇拜,他们一有时间就跑到王愿坚家里去听他讲故事,孩子们去的时候,老诗人总是说:问候愿坚一家人好……

辛勤的园丁无私的导师

1985年,为了写长征,《纽约时报》名记者哈里森·索尔兹伯里来到中国。外交部通过解放军总政治部找到当年担任《星火燎原》丛书编辑的王愿坚参加接待。翁亚尼说,王愿坚谢绝了索尔兹伯里提出请他共走长征路的邀请,“当时,愿坚向索尔兹伯里介绍了一些有关长征的情况,休息时,他俩站在北京饭店的阳台上,面对繁华的长安街,索尔兹伯里问愿坚:你嫉妒我写长征吗?愿坚自豪地说:不,我要写我的长征!下半年,愿坚发表了中篇小说《虹》,开始准备写长篇小说《长征》,准备分上、中、下。1986年,索尔兹伯里出版了《长征——前所未闻的故事》,他在书里称王愿坚为长征问题专家。但愿坚最后却没能实现自己的心愿。”

1987年6月,王愿坚调到解放军艺术学院任文学美术系主任,他只能抛开自己的长征写作计划,去培养部队作家。翁亚尼说,“他以前都是写短篇,所以早就构思了这个长篇,但一直没时间写。愿坚做老师后,大型报告会都很少参加,但是登门求教的人却很多,有年轻的文学爱好者,也有鲁迅文学院研究生班的学员。获得诺贝尔文学奖的山东籍作家莫言就是愿坚的学生,还有山东籍作家李存葆和岳南(诸城人)也是愿坚的学生。”

王小京回忆说:“那会儿,经常来我们家的喜欢文学的年轻人特别多,各层次都有。我们家最多时来过九拨客人,都是慕名而来,我们从吃早饭一直陪到吃晚饭,我妹说:姐,你不要笑,不笑还坐到夜里11点呢,你要笑就得待到凌晨一两点。我爸爸要求我们态度至少要好,人家能进咱家的门是鼓了很大勇气的。我回家探亲15天,家里客人不断。苏叔阳、刘心武、梁晓声、刘绍棠、浩然他们都来过,有人说我们家‘门好进,话好说,收获大’。”

翁亚尼说,“对送来自己作品的作者,愿坚都一视同仁,经常放下自己的写作,仔仔细细看稿子,有时一看就是好几天甚至一周,还要写出洋洋洒洒的修改意见。其实,《星火燎原》中有很多回忆录都是他写的,因为许多老红军文化不高,但他从来不署名,也不要稿酬,愿坚说这些材料和观点都是人家的,我只是做些文字加工。还有别的部门一些‘硬骨头稿件’,也都是找他来‘啃’,给他稿费,他从来不要。‘文革’后,贺龙元帅夫人薛明找他写《向人民汇报》这篇文章,后来登在《人民文学》上。我就听薛明大姐说过,好多作家到她那儿‘抠’材料,拿去就成了他们的。只有王愿坚写了不署自己的名字……当年,军艺文学系的学员们创作欲望都很强烈,白天上课,晚上埋头写作到深夜,以致影响第二天上课;还有的学员不想听的课就不去,躲在宿舍琢磨文章。愿坚就劝大家:主要精力要用在学习上,创作以后有的是时间。”

翁亚尼说愿坚讲课生动有趣、激情似火,善于和现实结合,“他说:创作是用思想照亮生活的行囊,文学是从心尖上划过去的,划出血来的,那才是真正的文学;在讲小说创作时,他说:写小说,最好写一个比较合理的东西,然后再以一个更合理的推翻它,这也是写小说的一种艺术处理。好的作品要有好的细节才能传神;在跟学生讲贺龙夫人薛明谈贺老总受迫害时,他说有一个细节印象犹深:在狱中的时候,一天,薛明陪着贺龙闲坐,贺龙对她说:呀,你的耳朵怎么有蜘蛛网了!别动,还有个小蜘蛛……愿坚每次讲到这里,都会流泪,他说:她是爱打扮的,可她的耳朵竟结了蜘蛛网都不知道,可见茫然到何种地步!”翁亚尼经常帮助王愿坚整理资料和抄写一些段落,在王愿坚写作烦躁和无助时,也会给他安慰和鼓励。“愿坚经常熬夜,我就给他做夜宵吃,尽量把他照顾好。愿坚不是一个保守的人,朋友需要资料时,他都会无私帮助,他的素材和资料非常丰富。朋友们都说,除了王愿坚,恐怕再没有人会有如此多的创作素材。”

朴实无华的家风

翁亚尼常说王愿坚“文如其人”,“愿坚的小说和他的人一样,质朴、明朗、单纯、凝练。愿坚很爱吸烟,而且老是一个牌子,就是云南产的‘春城’牌香烟,劲儿很大,愿坚总是自嘲:天天熬夜动脑子,这辈子看来离不开了。愿坚在北京的王家长辈中是年纪最小的,但却担起原本属于哥嫂的责任,经常给几个侄子讲王家的革命故事,愿坚对孩子们的影响是无形的,可以说润物细无声。两个女儿当兵后,小女儿也要去插队,我身体不好,我母亲也生病,愿坚又经常不在家,我们就劝她留下来,后来是在京郊插队。”

王小京说爸爸很少专门和她们姐妹谈心,而是在平时的闲谈中说一些做人的道理,“爸爸那会儿老说我妹妹‘我这儿言之谆谆,你那儿听之藐藐’,意思是我好像随便说的话其实并不随便。我印象最深的一句话就是,爸爸曾经跟我说:我特别遗憾的一件事是你们在我身边的时间太短了,你们要多跟我在一起就好了。爸爸被‘打倒’以后,我就插队了,他‘解放’后,正好出了一个强奸案,妈妈就赶紧让我当兵了,那会儿才15岁。后来他病重时,我已经调回来了。现在想起来,爸爸一直在潜移默化地传承这个家的家风:做人要朴实无华。”

翁亚尼说愿坚很爱孩子,一有空就和她们玩儿,打扑克、讲故事。但女儿们都住校,所以还是聚少离多,“在家我唱黑脸他唱红脸,我从小娇生惯养,不想把我的教训应验到女儿身上,所以对她们要求比较严。愿坚最后的日子里,跟我讲他妈妈会做甜点心,他妹妹脾气不好,总想跟妈妈学这门手艺。妈妈说:你不用学做点心,你只要学会宽容。这话我一直记着。愿坚不直接跟我说,但我明白他是要让我宽容。”

王小京说,爸爸就是这个特点,爱讲故事,而每个故事里往往都有很深的道理,“爸爸的话、还有他的作品从没有干巴巴的说教。‘文革’中,爸爸刚‘解放’的时候,有一天从八一厂回来,一家人在一起吃饭,爸爸让我们每人讲一个故事,等都讲完了,爸爸说:‘我来讲一个,今天回家路上,大冬天的就看见一个年轻人骑着自行车’——当时骑自行车就已经很了不起了,因为生活水平低嘛,能骑上自行车就算富有了——‘那么冷的天,袖子卷这么高’,爸爸一边说一边比画,‘我定睛一看才发现他腕子上戴着一块上海牌手表,噢,原来这个年轻人就值这块表钱!’这个故事的点睛之笔就落在结尾这句话上,爸爸要求我们做人要谦虚谨慎、朴实无华的深意也在于此。后来我也是这么教育我儿子,有人问他为什么不穿名牌,儿子说我的校服就是名牌,儿子当时在人大附中嘛,他从小跟爷爷长大。我们家的人都这样。”

翁亚尼说丈夫一直保持着农民本色和军人本色,作品风格细腻而精巧,生活风格却是粗枝大叶型的。“我是在江南长大的,那边都比较富裕,杭州又是出丝绸的,家里都是绸子被面,可愿坚不改农民的本色,结婚后他就是不愿盖那个,跟我说:你给我一床白被子就行了,我不要那些花花绿绿的。我和愿坚、小女儿去大女儿部队探亲,人家都说这一家人像极了,都那么朴实、不张扬。愿坚喜欢穿军装,我平时也就给他买一些衬衣、袜子。那年到德国访问之前,要求做西服,那会儿服装店不像现在这么多,我就跑到西单、王府井,找来找去,最后是到友谊商店出国人员服务部定做的西服,我俩一人做一套,同一个料子的,他什么都不管,量尺寸也不配合,我说他,他还生气。后来有一次,我早上起来到公园锻炼——他是晚睡晚起,我是早睡早起——那天正好军艺找他有事,来车接他参加活动,是美国作家赫尔曼·沃克来访问,需要穿西服,可我还没回来,他就急得不行,到处找西服,其实前几天他去见了赫尔曼一面,回来后我就把西服挂在门后,他只要一回头就能看见,可他以为在柜子里,结果把我的西服穿去了,因为是一起做的,颜色、料子都一样。回家就跟我叫起来:这西服怎么这么小,不是照着我的尺寸量的吗……还有一次,他要出门,我正回家,一见我就冲我嚷:我的袜子呢!那会儿住房紧张,我们的卧室也是他的书房,他成天在那儿坐着写,柜子就在他边儿上,他根本不找,我说他粗心,他还不服气,跟我理论:我有三双袜子,一双藏青色、一双咖啡色、一双灰色,怎么都不见了,天太冷,要是能光脚穿皮鞋我就不找了。我说,好,我给你找。拉开抽屉就拿了双袜子给他。他坐在床上,低头要穿时,发现一只脚上穿着袜子呢,其实他已经找到袜子了,自己穿上了一只,却忘记另一只放哪儿了。他每天脑子里想的都是他的小说、他的长征,家里生活上的事什么也不懂,净闹笑话。”

在最后的日子里

翁亚尼对笔者说:当年愿坚的小说发表、改编的电影上映后,许多工厂、机关、科研究单位都爱请他去做革命传统报告。“在生命的最后一段日子里,有一次愿坚和我一起回忆往事,提起几十年来作过多少传统报告。除了愿坚在‘文革’中被摘去领章帽徽的时候,包括他没有发表小说以前给少先队讲的故事,我们粗算了一下,报告会总共在500场以上。因此这些报告、演讲和各类创作会、纪念会上的发言,也就成了愿坚文学生涯中一个不可分割的组成部分。我跟你讲一个愿坚作报告引出的故事:我们住在东城小雅宝胡同时,有一天下午,愿坚拆阅信件时突然叫我:亚尼,你来!我急忙从里屋出来。只见愿坚激动地坐在书桌前的藤椅上,他用手指了指桌上的信件。我见桌上一堆大大小小土黄色牛皮纸信封上,摆着一本发黄发旧的小说集《普通劳动者》。我知道这个集子是为纪念新中国成立l0周年,人民文学出版社出的,但‘文革’中曾被作为‘毒草’批判过,我挺纳闷,‘四人帮’都打倒了,作家们的冤案也都平反了,怎么还有人把《普通劳动者》当‘毒草’给退回来呢?愿坚似乎看出我的心思,他说:你翻开看看。我拿起书一直翻到最后一页,才发现有一张粘贴仔细的信纸,上面写着:愿坚同志,在10年浩劫的焚书、禁书的日子里,我担着风险,把这本书藏起来,那是因为我非常喜爱这些作品。今天,作家和作品一起恢复了本来面目,我仍然珍藏着它。昨天听了您的报告,我把它找出来,20年了,作为一个特别喜爱您的文章的读者,想请您在这本书上写几句话……我看后也非常激动。一个作家最高的荣誉和奖赏,莫过于读者喜爱他的作品,更何况是在那样的年月!我和愿坚面对面坐着,久久沉浸在激动里。这本集子后来一直保存在愿坚的书柜里,直至今日。过了一段儿,愿坚把新的再版的《普通劳动者》签上名寄给这位读者,读者名叫王金锋。”

有人说:写作是加速“透支”生命的事业。王愿坚尤其如此。他几十年日夜不停地写作,又常年各地奔波、采访搜集红军素材,以致积劳成疾,身体愈发衰弱。翁亚尼哽咽地说:“在军艺后期,愿坚每天上完课,都会拖着疲惫的身子蹒跚在林间小路,他那是在苦苦构思《长征》。军艺的女学生已经穿裙子了,愿坚还穿着羊毛衫和夹克。他的身体越来越虚弱,1989年12月,愿坚住进解放军总医院,诊断结果是:肺癌晚期,只能存活3个月。面对病魔,愿坚没有表现出一丝一毫的惧怕,他坚持练气功、打太极拳,可却没什么起色……1990底,愿坚肺部的癌细胞已多处扩散,脸和脖子都出现水肿,声音嘶哑,经常喘不过气,可他从没喊叫过一声……”1991年1月25日下午三时,病魔终于夺走了王愿坚的生命。翁亚尼说,愿坚是带着没有完成《长征》的深深遗憾离开这个世界的。

与外孙女晚儿(1990年夏)

遂安伯小学,人生的最后一场报告(1988年)

翁亚尼为本刊题词

翁亚尼(中)王小京(左)本文作者夯石(右)

结语

从那天采访过后一直到今天本文与读者见面,我的内心和情感一直在接受一种特殊的洗礼,似乎污浊尽遣,已然澄澈于心。人无理想信念,便如行尸走肉。坚守理想信念,即使一滴水、一粒沙、一棵草,也会显出别样的光辉。一个人、一个集体、一个国家、一个民族,有了理想就有了坚定的方向,才会去执着追求、为之奋斗不息。对写作者而言,理想信念如同划过心尖流出的血,唯此才能成就好文章、真文学。

王愿坚一直希望自己的作品能够让后代懂得“正是过去走过的山路是那么的崎岖,今天通向理想境界的道路才比较宽平,过去野菜是那么苦涩,今天的生活才这样香甜”。在本文开头,笔者曾“疑问”:是怎样的机缘和魔力让他们成为一生一世的知心爱人?我想答案已不言自明。正是同样的理想和信念,正是同样坚守理想和信念的心,最终使他们融为一体,并让那份真爱得以永生!(感谢王小京女士提供珍贵图片及素材)