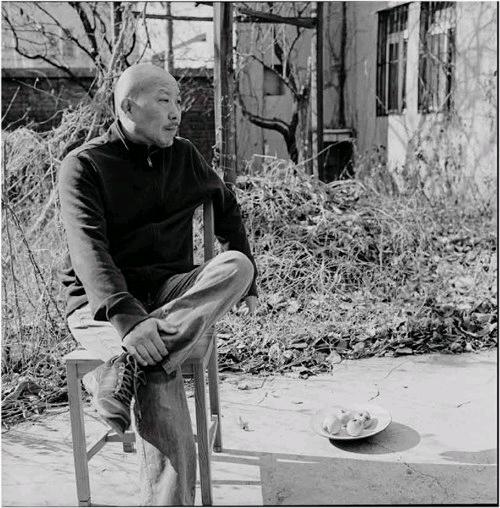

段建伟 他应该有话还没说

2017-03-28

这种欲言又止的气息,像一场可以随时按下播放键或者倒退键的电影,

或者回文的诗歌,正叙倒叙尽皆成立,充满了未竟之意

跟那些身上披着闪闪发亮的时代鳞片的画家不同,段建伟画的都是地道的中原农村生活,因劳作而疲倦的面无表情的农人,虔诚地对待他们的土豆和牲口。题材非常中国,气韵却直通欧洲古典主义,广博,沉静。在蜂巢艺术中心的《地粮》展上,站在这些静止到抵消了时间感的作品面前,联想到的都是中世纪到文艺复兴前期的宗教祭坛画,我甚至在他画的三只凌空漫步的绵羊身上看到了某种生而为献祭的、圣徒般的光环——段建伟确实在牲口背上画出了一道浅金色的高光。

“永恒、庄重不是宗教所独有的东西,我觉得普通生活里边,也有这种神圣性,包括农村生活。把某一些瞬间模糊化、凝固化,它会产生不一样的东西,把很普通、很平淡的东西,转化成了另外一种状态。” 段建伟画的是日常生活中的神性,这种宗教感,不是自上而下的,也不是万能的悲悯,而是一种更加深刻的慈悲:天地不仁,以万物为刍狗。

段建伟的妹妹段建宇也是画家,小时候她是哥哥的跟屁虫,哥哥上哪里写生她都跟着去玩。有一次段建伟不耐烦,对她说:等你眼睛长大点我再带你去。“说到我的自卑处,我很生气地走开了。”段建宇在《我哥比我大九岁》里这样写。

小眼睛,两只眼睛之间的距离有点大,鼻子跟嘴巴之间的距离也有点大,擀面杖擀过似的扁平脸,近乎二维,这是段建伟的作品中最常见的人物形象,因此他常常会被人问:你画的是不是你们家人?

其实不是。这是中原最常见的面相,这种样貌的人,往往看起来不甚精明,却于木讷中显出一些良善,这是他精心构建的某种面相。“我不太喜欢把人画得很挺拔、很帅气、很修长那种,我觉得没劲,没力量。”早在迷恋苏联技法的时候,他就发现,中国人不好画。欧洲人轮廓分明、高鼻深目,油画用阴影明暗塑造出来的立体感就格外贴切,而这些方法在画中国人的时候常常失效,就连中国人的服装——上下两截,也远不如西方长袍方便造型。

段建伟的画里有一种凝滞的空气,他的人物往往是静止的,即使是活动中的人,也仿佛被一瞬间凝固进了透明的琥珀。哪怕是溜冰的小孩、揪着头发撕打的妇人……这些原本应该迅疾、激烈的行动,在他的画面里却毫无势能。这给他的叙事带来了某种神秘色彩。一个举着小孩的男子,你不知道他是正在抱起小孩还是打算放下小孩;一个拿棍拨火的少年,你不知道他是打算拨旺火苗还是扑灭火苗。这种欲言又止的气息,像一场可以随时按下播放键或者倒退键的电影,或者回文的诗歌,正叙倒叙尽皆成立,充满了未竟之意。

在看文艺复兴早期的作品时,恰恰是误读给了他启发,“因为我回不到那个时候,他们的画面里其实会有很多东西,在我看来是神秘的、不可解的,我没法去了解,它为什么要这样去表现,但对当时的观众来说,他们可能是能看懂的。”

苏联之外的其他可能

段建伟少年时跟随曹新林学画,更早的孩提时代,他就喜欢拿着粉笔在地上乱画,专画日本鬼子和地主老财。父亲看见了:咦你怎么不画一点正面人物呢?为什么不画工农兵呢?于是他画了一手扯着大衣襟一手张着向外展开的杨子荣,得意了很久。

中学时常常逃课去画画,偏科特别厉害,当时压根没有考学这回事,青年人惟一的未来就是下乡。画画毕竟算是一技之长,即使下乡了也可以做些文宣工作,比务农轻松,因此学画不算不务正业,加之喜欢,他就这样一天天地画下去了——他万没想到自己竟然还能撞上恢复高考,更没想到自己的数学交了白卷竟然还能考上大学。

当时能看到的美学系统只有苏派,曹老师是广美毕业的,有一次带几个学生回家。“到了他家,进里屋柜子里拿出一本相册,全是郭绍纲留苏时的素描照片,还有一些苏联人画的素描,这些东西在当时也是很难得见的,心里很激动,像看见了真经的那种感觉。”

那时的段建伟对欧洲绘画没有任何概念,虽然知道达芬奇、伦勃朗,但是看不懂他們的好,直到上了河南大学(当时还叫开封师范学院)以后,才从同学那里见到马蒂斯、波纳尔这些欧洲画家的作品。那是恢复高考后的第一届,77年考试,78年入学,还不满17岁的段建伟是他们班年龄最小的,班上同学里有比他大十几岁、已经在全省都画出了名气的前辈。

直到1990年代,段建伟才渐渐修正了苏联美学在他心目中的惟一性,他爱上了乔托和弗朗西斯卡,乃至整个文艺复兴早期:马萨乔,锡耶纳画派的杜乔、马尔蒂尼、洛伦扎蒂兄弟……这是早于达芬奇的一拨,亦可视作文艺复兴的前传,那时画家对光影法和解剖学的了解还不那么完备,画面中尚有稚拙之气,不那么栩栩如生,这对了段建伟的胃口。“我想,我喜欢乔托、喜欢弗朗西斯卡,就是觉得他们骨子里有一种恒定的东西。”

“85新潮”的窗外旁观者

毕业以后,段建伟先后在三门峡印染厂和文心出版社工作了一段时间——当时几乎没有所谓的独立艺术家,画家常常有一份偏实用的谋生职业。但凡出版社编排装帧有暇,他就在办公室里画画。有人告状到领导那里,领导不但没有苛责,反而对段建伟大开绿灯,这让他感戴良久。

彼时正值“85新潮”劲风骤起,远离“85”中心的河南也感受到了余震。“对大家都有影响,尤其是年轻人,发生了那么多事件,出现了那么多人物,对大家都是个刺激。我不是那种很敏感、很快能做出反应的人,总是慢半拍,也就跟不上。”

在当时齐集了全国艺术圈“英雄好汉”的“黄山会议”上,各地的社团、小组吵得沸沸扬扬,有些艺术家正是因为这场颇有排座次意味的会议而选择远离85。段建伟当时也在场,但“85新潮”对他来说,始终是一场旁观别人的运动。他曾在85年画过一幅《敲窗的人》,一个红衣男子站在窗外抬手敲窗,他看得见窗内的热闹,但是他身在局外。有评论家因此认为,这幅画就是段建伟当时对待85新潮那种既渴望、又隔膜的苦闷自况。

段建伟并不认可这种说法。没有参与“85新潮”,并非完全出于自持或冷静,客观上,他身边的人离“85新潮”也都很远。“觉得和‘85新潮还是有距离,包括做事的方式、出名的方式,完全不可思议,觉得自己做不来。”他还是更愿意把目光投向本土,甚至很窄的乡土。“不想把农民往文化上靠,往观念上靠,要说从高空俯瞰农民,做不到,也不能那样做,就回到农民,平视,这可能也体现了我的局限性,离农民太近,农民情结也太重。”即便在北京生活了十多年,一闭上眼睛,看到的还是乡村。

多年来段建伟的绘画始终被归入“乡土”范畴,在八九十年代,在《红高粱》和《黄土高坡》的年代,“乡土”亦是旨在身份认同的一个被热烈讨论的范畴,但它很快被一浪贵过一浪的当代艺术风潮淹没了。即使在乡土风盛行的时代,段建伟每次参加展览的时候都还狐疑自己的画是不是太土了,直到现在才渐渐打消了此念。“段建伟的世界性眼光与民族性结合的创作方法和态度,或许为日益收窄的绘画之门,给出某种拓展可能的提示。”蜂巢艺术中心的馆长夏季风写道。

右手情感左手技巧

在河南,段建伟和段正渠并称“二段”,两人一度焦不离孟。直到现在,到了北京,两个人还是楼上楼下的同事。

1984年认识段正渠,是在河南省里一个展览上,段建伟看见段正渠的两幅作品,冲击很大。“主要是没有见过有人这样画,喜欢得很,佩服得很。”当时段正渠刚刚从广美毕业回到河南,从东南沿海带来了跟中原地区完全不同的气息。他们两个人很快成为莫逆,常常在一起画画、一起谈论艺术、一起下乡写生。

段建伟自认“无趣、中庸”,跟他不同,段正渠的性情刚烈,感悟力极强,在绘画表现手法上也更先锋。当时从央美毕业回到河南的王顷也加入了他们的队伍,三个人比赛着用功。王顷说,一起下乡写生时,“我和老段(正渠)选择入画都是那种容易出戏的、更符合专业训练的角度构图,而段建伟却总是选择跟我们不一样的、看起来平淡无奇的景色。”

“麦秸坪并不大,也不高,但它的走势却具备了崇高的气质。它常在我眼前显现,几乎成了一种象征、一个化身。我却从没有让它在我的画面中出现。我喜欢平缓一些的,而它却过于高亢和激越。如果山上有树,我也宁愿是一棵歪脖子垂柳,这样更接近我的性情。老米说过我的畫面缺乏张力,我就老想着这回事儿。看着一块一块的庄稼地我就嘟囔:你给了我情感怎么就不给我技巧呀?我就老想着我温吞的性子和犹犹豫豫的脾气,自卑就油然而生。”在一篇回忆下乡写生的文章里,段建伟这样写道。这段文字就是他这个人:厚道,重情,可靠、敦实得像一堵墙,但同时又拙于表达。他画面里有一种深刻的善意,缓慢到动人。

他曾对王顷说,不自信乃是出自理智,“我知道很多东西我达不到,比如技术,每一个好画家在成熟期的技术应该稳定在一个高度,应该驾轻就熟地持续一个阶段,但是我一直没有达到这个阶段,我仍然很吃力地画每一张画。”

这种吃力也许是会让陈丹青羡慕的,他常常在各种场合说起这种绘画上的“憨”,甚至视之为好画家的必备要素,比如梵高。中国画家里他举的例子是刘小东:下手永远保有一种野犊子的生涩,而不是“一出手就准确”的聪明圆熟。

“有一次,我哥让我练线条,涂满一张素描纸,我画着画着,手的姿势就开始轻飘,我哥看见,眉头皱着说:耍什么帅,你觉得这样很帅吗?说得我很不好意思,从此就比较注意画画时的举止行为了,并且从那之后,我一看到别人画画时虚张声势的样子,就想笑,心里暗想这人五行有点缺哥。”妹妹段建宇说。

一个人的局限仿佛宿命

段建伟的父亲曾任河南省文联副主席,他画面里那种浓厚的文学性,其来有自。他还记得父亲熬夜写文章的情形,有很多年,父亲连午觉也不睡,看书、记笔记,非常勤奋。父亲很少管孩子,但家里书架上的书任由孩子取阅。“虽然‘文革时被抄走了不少。记得大多是国内作家的书,我短篇看得比较多,就是看故事吧,我是老大,放学烧上稀饭,就看,看着看着就把锅忘了。”

他把这种对叙事的迷恋带进了绘画,看他的作品,你会暗自猜测画中人的身份和性情,构建他们的遭遇,这是段建伟式的寓言。叙事平铺直叙、十分家常,但却充满了荒诞的气息,他那些头大身子小的人物,置身在尺寸迷你如玩具的背景之中,仿佛天外来客,营造着一种不真实感。早年的作品厚重如陶土,近几年才开始变得通透澄澈起来,也敢于用一些明媚而扎眼的纯色——他要用图画来讲故事、来确立风格,但是无论如何,他也不能忍受自己的画画得像一则新闻报道。

“文学对我有影响,我一定要把另一种东西当成目标,画得能让这个人吸引我,逼视我。到现在我也不觉得画人就只是笔触和色彩、就是构成,我做不到。要说形式是绘画的最终目的,我不太信。我被生活本身打动,但如果不做抽离,那结果可能就止于一个风俗画家了。对原生态的描绘、对田园生活的赞美显然是不够的,我想通过最平常的东西,一个事件、动作,一个道具,能表达出一种超然其外的东西。”

段建伟常常想起自己的父亲,一个终生都在朝着文学梦奔跑、却在“文革”后逐渐丧失了创造力的作家。时代变迁对于文学的影响有时几乎是颠覆性的。“父亲没有上过太长时间学,十四五岁就参加工作,基本上是自学,喜欢文学,想圆文学梦,18岁在《人民文学》发表了作品,二十出头就出版了单行本,这就鼓励了他,一下子就写开了,直到‘文革被迫停了下来。”

“粉碎‘四人帮之后,父亲试图继续写作,但是他的思维、语言风格和知识储备都是属于上一个时代的了。他后来的作品没有超出他之前的水平。他原来的东西非常顺畅,从来没有考虑过自己行还是不行,他觉得那就是惟一的方法,文学就是那么写的。但是新时期他又遇到很多新的风格,一些新的思潮进来,他自己整个就很困惑。他当然也努力地追赶,努力地想改变,但是他的年龄大了。”

只有创作者最能理解创作者的苦恼、关隘和不甘的隐痛。段建宇说,当时,兄妹俩都给父亲推荐新书,帮助父亲了解文学的新动态,她推荐给父亲的是博尔赫斯,父亲显然接受起来有难度,而哥哥推荐给父亲的是明清笔记体小说,跟父亲原先的文字经验接得上,于是父亲戴着老花眼镜读得很认真。

段建伟因此感到时间的紧迫。2002年初到北京的时候,正是当代艺术卖得最火的风生水起之时,那种浪潮反而不会让他急躁,艺术家真正值得焦虑的是年龄,这个中学最头疼数学的人甚至已经开始做数独题来预防老年痴呆。

“我是一个向后退的性格,这就是我的命运。好处是我总是会保持自己在某一个点待着,这其实也是一种保护。”他有时会提醒学生不要过度模仿自己,适合自己的未必适合他们,自己的画法在市场上并不讨好,“他们学我,会吃亏。”

所谓成熟,知天命便是知局限。“所有人都是有局限的,其实越局限,你反而越好办。技术不是最重要的,技术没有一个恒定的概念。事实上,你要是很笨,你就笨一点说话可能更好。要说天天练说话,到底想说啥反而不知道了。”一个人的樊篱是由其局限框定的,但奇妙的是,一个人的光辉有时也恰恰是由他的局限性成就的。