近代嘉兴民间女性劳作服饰形态及成因研究

2017-03-27余美莲

刘 鹤, 余美莲

(嘉兴学院 设计学院,浙江 嘉兴 314000)

历史与文化

近代嘉兴民间女性劳作服饰形态及成因研究

刘 鹤, 余美莲

(嘉兴学院 设计学院,浙江 嘉兴 314000)

近代嘉兴地区民间女性劳作服饰是基于当地自然地域环境与稻作、桑蚕生产方式而自然演化的具有地方特色的服饰。文章从自然地理环境角度出发,注重史料考证和实地调研,从服饰种类与形制、细节、面料、色彩及纹样等方面研究近代嘉兴地区民间女性劳作服饰的形态特征,论述自然地理环境如气候条件、耕作环境、土地条件、生态环境对嘉兴地区民间女性劳作服饰形态特征的影响。研究表明,近代嘉兴地区民间女性劳作服饰形态特征与女性日常生产生活劳动实用功能密切相关,反映了江南“稻作文化”中女性生产生活习俗,体现了民间劳作服饰与自然环境融合的生态审美观。

嘉兴;民间服饰;服饰文化;女性服饰;形态特征;自然环境

民间服饰是中国农耕文化下的“女红”文化,是农业文明下的民间创造[1]。自古以来,“上衣下裳”和衣裳联属的深衣是中国古代服饰的基本形制,随着时代发展,“花冠裙袄,大袖圆领”的明代服饰成为后来女性民间服饰的基本原型。近代嘉兴地区民间女性劳作服饰是指清末至20世纪80年代之前,嘉兴民间农村女性日常劳作穿着的服饰(现嘉兴平湖、海盐等地农村仍有极少数老年妇女穿着此类服饰),其服饰形态与近代中国女性民间服饰有相似之处,同时受江南自然地理环境的影响,具有明显的江南地域特征和审美取向。笔者通过查阅大量民间服饰的相关文献,尚未见相关论述。本文以博物馆、嘉兴民间服饰收藏家及笔者收藏的共56件近代嘉兴地区民间女性劳作服饰实物为研究对象,通过查找相关文献史料、走访非遗传承人、田野考察等方式获取一手资料,从近代嘉兴民间女性劳作服饰的种类与形制、质地、色彩及纹样,对其形态特征进行系统研究。并试图结合嘉兴自然地理环境等因素分析形成其形态特征的成因,以便更好地解读近代嘉兴地区民间女性劳作服饰文化风貌。

1 近代嘉兴地区民间女性劳作服饰形态特征分析

近代嘉兴民间女性劳作服饰是江南民间服饰的组成部分,受自然地理环境的影响和生产劳作实用功能的需要,在服饰形制、面料、色彩与纹样等形态特征方面体现江南水乡地域特色。

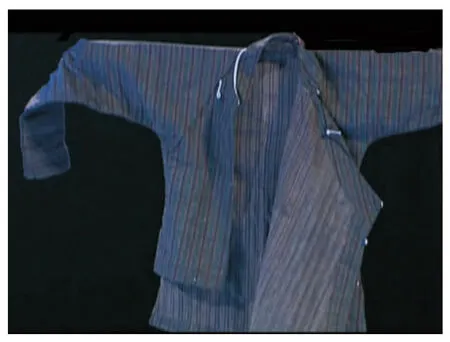

1.1 方便实用的服饰形制

在民间,嘉兴女性所穿服饰一般有三套:一是旗袍,城镇女性穿着普及;二是嘉兴民间女性的婚礼服,通常是用红绵绸做的衣裙;三是民间女性生产劳作之服,也是婚后日常穿的服饰,通常以自织土布缝制[2]。《嘉兴风情集》载:清代,女子衣服初皆短狭,后一变长裾宽领等。辛亥革命后,城镇流行旗袍;农村女子穿大襟短衫、大裆裤……在民间,具有嘉兴地方特色的服饰为包头巾、大襟衫、小围身、大裆裤,如图1所示是近代嘉兴农村女性婚后日常生产劳作穿着服装形态(源自嘉兴平湖土布纪录片)。

图1 近代嘉兴民间女性劳作服饰形态

Fig.1 Form of female folk labor clothing in modern Jiaxing

1.1.1 包头巾

包头巾是嘉兴秀洲、平湖、海盐等地农村妇女日常生产劳作首选服装,旧时多以蓝印花布和芦席花布为主[3],包扎简单实用,形式感强和造型独特。样式主要为“一窠印”对角手巾,其形平展为正方形,边长为55~60 cm。折叠方法为沿一角折大约2/3的边,在折角边处对折,在对折重合的两边中间位置缝合,其目的是为了包裹住头部。将包头巾缚戴端正,整个呈立体三角形,头后上方余下的部分垂于脑后,盖住头部,头巾前面余下部分再垂挂在肩颈部,盖住耳朵。包头巾功能集中体现在田间劳动时:插秧时风会把头发吹向额前而遮蒙双眼,双手沾有泥水无暇归拢,包头巾可以起到归拢发丝;夏天防晒擦汗——包头巾前部的宽沿及拖角可遮挡脸部,以便擦汗;冬天防寒防风——包裹住头部可躲避寒风侵袭。同时包头巾可防护田间飞虫钻入耳孔和头发中,也可避免脱粒时草屑飞尘沾染了头发。总之,包头巾形态和功能蕴涵着嘉兴地区“稻作文化”的精髓。

1.1.2 大襟衫

近代嘉兴农村女性上衣穿在外面的为罩衫,均为大襟、立领。“大襟衫”是左右两襟大小不一,大襟将小襟掩盖,一般为左襟大而右襟小,穿时左襟将右襟遮盖,盘纽系结于右胸上侧及腋下。具体形制为:立领,衣长至臀围,大襟斜至腋下,领下一横形盘钮,肩部大襟上一直形盘钮,腋下四对横形盘钮,平形于衣摆,侧缝开衩,整件服装为平面直线裁剪的结构造型,收身、平直的外造型凸显女性清晰的线条和纯朴的天然之美,如图2所示(源自嘉兴平湖土布纪录片)。

图2 近代嘉兴民间大襟衫

Fig.2 Folk Dajin coat in modern Jiaxing

1.1.3 小围身

小围身以黑色土织布做成,系于腰间,其带有穗,为嘉兴郊区东北部农村妇女劳作时穿戴[3]。围身自身功能决定了形制上一定要配合劳作的需要,其基本结构是由围裙和腰带两部分构成。围裙一般由两层或几层布料制成,薄厚由季节决定,围身正面大多采用单色的土布,以青色和黑色等深色为主,反面则选用花色布料,用以区分正反面,正面则更突出了耐磨耐脏的特点。围裙没有单独缝制腰头,而是在围裙两侧使其布料延伸出一部分,作为腰头,与绣花腰带连接。花带长约35 cm,宽约8 cm,在面与里料中间衬有数层布,使其平整挺括。腰带的两端缝制布扣环,穿上布带条系围在上衣外面(图3,张觉民收藏)。总之,小围身的比例和结构都要充分考虑劳作的便捷和穿脱方便。

图3 近代嘉兴民间小围身

Fig.3 Folk small apron in modern Jiaxing

1.1.4 大裆拼接裤

具有大腰的大裆裤是江南地区民间最流行的裤子式样[4]。近代嘉兴民间女性下裳常穿裤,分为单裤、夹裤、棉裤三类,具有拼裆、团腰的大裆裤是嘉兴地区民间最流行的裤子式样,俗称“一二三”裤子(穿裤时自裤腰处按照一二三顺序在腰间折叠,用带系住)。裤腰肥大,腰与裤片为异色布料组成,嘉兴民间年轻女性穿裤子大多数采用色彩素雅的土布制作,腰用宽约12 cm的白色或蓝色土布拼接,穿着时不分前后,将肥大的裤腰折叠以裤带扎紧。大裆裤裤裆与裤管之间采用本色三角布拼裆,裆位深而宽大,这种大裆裤便于女性在田间劳作时的起蹲和弯腰动作(图4)。

近代嘉兴地区民间女性劳作服饰形制除了能够满足人们日常穿着之外,还兼具方便实用功能因素的考量,是嘉兴人生产生活经验的总结。

1.2 素雅蓝调的服饰色彩

民间服饰色彩是服饰形态语言、风格特征和社会属性最直接的表现方式。从民间收藏的近代嘉兴民间女性劳作服饰来看,主要以蓝、青、黑为主色调的冷色系和丰富装饰性的暖色调的两种色彩形态来表现服饰的地域性、艺术性和社会性。嘉兴女性生产劳作之服,为婚后日常穿着服饰,以蓝、青、黑为主色调的冷色系,多采用天然原料加工成各色颜料,中国传统“五色”中的青色是嘉兴女性劳作之服的主体用色,淡蓝色和青蓝色为服饰主要色彩(图5)。

图4 近代嘉兴民间大裆拼接裤

Fig.4 Folk big crotch splicing pants in modern Jiaxing

图5 近代嘉兴民间劳作服饰色彩

Fig.5 Folk labor clothing color in modern Jiaxing

婚后女性多穿白、浅蓝、蓝色等素雅色彩;老年妇女则以蓝、灰色为主,现部分嘉兴农村老年妇女仍然在服用。纯度和明度不同的青色和蓝色系列是近代嘉兴地区女性典型的民间服饰色彩,也是嘉兴女性对服饰形态的色彩心理诉求。如农村妇女包头巾常用靛蓝色土布或蓝印花布,平湖传统手织土布多以蓝色为基本色调,桐乡民间工艺蓝印花布的蓝底白花和白底蓝花的柔和色系,这些以蓝为主色调的色彩体现了江南女性的朴素、典雅和含蓄之美。

1.3 古朴舒适的服饰面料

嘉兴女性劳作服饰面料是根据服饰款式和用途来选择,大都为自纺自织的土织布。由于土布具有粗犷牢固、厚实简朴、经洗耐用的特点,在农村耕种劳作女性普遍穿着土布制成的服装,一方面盛夏酷暑劳作时,天然棉布具有透气吸汗、柔软凉爽的特点;另一方面严冬腊月,在土布面夹之间絮上棉花可以保暖防寒。嘉兴传统自织土布以平湖色织土布为特色,色织土布构图用色讲究变化,充分运用构图中的点线面的设计元素,产生丰富的图案纹样。其典型的色织纹样为“芦席花”,这种由数条纵横条纹组成的简单纹样经四方连续展开,布面呈现立体肌理效果,既美观又耐磨。“芦席花”土布由于其纹样丰富、精细的特点,民间一般作女性大襟衫、夹、袄之用。嘉兴民间土织布所具有的古朴、典雅的特性,使得服饰带有浓郁的江南乡土气息。

近代嘉兴民间女性劳作服饰形态特征是人们在长期生活、生产过程中逐步形成发展的,一方面满足了人们日常劳作实用功能需要;另一方面反映了嘉兴地区女性独特地生活生产方式,也是江南水乡地域文化特色集中表现。

2 影响服饰形态特征的自然地理环境因素

自然地理环境是人们社会活动和服饰产生与发展的物质条件,自然环境不同,与之相适应的服饰样式、色彩、面料与纹样等形态特征也有差异。嘉兴地处长三角杭嘉湖平原腹心地带,气候温润,水乡泽国,土膏沃饶,物种丰富,素有“鱼米之乡”“丝绸之府”之美誉[5]。得天独厚的自然地理环境,为嘉兴地区民间女性劳作服饰发展奠定了坚实的基础。

2.1 气候条件影响服饰的种类和形制

服饰的产生是人类对自然环境适应的结果,自然环境是服饰风格形成的重要因素,自然环境对服饰形制、用料、饰物、色彩和图案均会产生影响[6]。在自然环境因素中,气候条件对服饰的形态特征有直接的影响。由于气候变化激发了人们穿衣的需求,影响服饰的种类、形制和功能。嘉兴地处北亚热带南缘,属东亚季风区,冬夏季风交替,雨水丰沛,具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的特点。为适应四季气候变化,嘉兴民间习惯将服装按季节划分:夏季单层布料做的为“单”;春秋季有表有里为“夹”;冬季在表里之间絮上棉花的为“棉”,富贵人家女性的服饰在里层夹有狐狸毛皮、羔羊毛。从现存近代嘉兴民间女性劳作服饰收藏可以了解,服饰形态为上衣下裳和衣裳联属之形制,上衣有衫、袄、袍、马甲及肚兜,单的为“衫”,夹里夹棉的为“袄”;下裳包括长裙、大裆裤、小围身。至于头衣方面,近代嘉兴平湖、海盐等地的农村女性一年四季多用自织土布包头,这是因为嘉兴东面属江南古陆外缘杭州湾凹陷,为沿海冲积平原,属北亚热带季风气候[5]。沿海的气候特征使这里太阳辐射强,风速较大,沙土较多,冬春季风沙较强,因此这里的女性多使用自织芦席土布包头。头巾一方面可遮住阳光保护脸部;另一方面挡风以免吹乱头发,防止沙土把头发弄脏。这些是和嘉兴地区独特气候条件相适应的。

2.2 土膏沃饶形成面料的多样性

嘉兴地区传统纺织历史悠久,早在新石器时代就有原始的缫丝、织造技术,是中国桑蚕文化的发源地之一[7],丝、棉为人们主要衣料。这与嘉兴地区先天肥沃的土地条件密不可分。嘉兴地处太湖流域,地势平坦,土地肥沃,河道纵横,灌溉便利,优越的自然地理条件加之人民的勤劳和智慧,至明清时,嘉兴“桑林、木棉遍野”,城乡“机轴之声不绝”,王江泾被誉“衣被天下”,平湖“饶鱼米花布之属,徽商麇至”。

近代嘉兴民间女性劳作服饰面料主要为自纺自织的土织布,棉纺织业在明朝天启年间的《平湖县志》记载:棉花乃是“桑蚕之外,又一大利”,因此近代嘉兴地区民间服饰面料种类丰富。嘉兴平湖、海盐处于浙江沿海地区,当地温润气候及沙质土壤适宜棉花的成长,是嘉兴主要产棉区。平湖、海盐种植棉花、纺织土布起源于宋代。据明朝正德《松江府志》记载:“木棉,宋时乡人始传其种于乌泥泾,今沿海高乡多植之。”1993版《平湖县志》载:“最初为土布业,早在明代,农家多以织布为副业,所产小布是平湖一大特产。”[8]说明平湖土布不仅是平湖人的主要衣料,而且成了经济收入的重要来源。平湖祖辈的子女们凭借自己的聪明智慧,创造出名谓“芦席布”的土布花纹,至清朝道光年间,平湖土布声名远扬,远销海外。直至“文革”中期,平湖土布仍是当地百姓服饰的主要衣料。嘉兴其他地区如嘉善、海宁、桐乡一带,虽然不是主要产棉区,但是当地农村女性亦有自纺自织的传统,桐乡蓝印花布成为江南水乡女性服饰的主要特色。由此可见,棉纺织在嘉兴的普及和发达,也说明了嘉兴地区民间服饰面料多以棉布为主。总之,得天独厚的土地条件为近代嘉兴民间服饰面料的多样性提供了前提,加上民间纺织、印染、缝纫深厚的工艺基础,近代嘉兴民间女性劳作服饰形态特征具有一定的地方代表性。

2.3 耕作环境影响服饰形态和细节

在嘉兴地区代代传承下来的马家浜文化,本质上是一种农耕文化。近代嘉兴女性民间服饰的形成和发展多是为适应江南水乡稻作、种桑养蚕等农田劳作的耕作环境,其下地插秧、采莲、割稻妇女常要风吹日晒,手脚沾泥,起身弯腰,于是创造了包头巾、大襟衫、小围身、大裆裤等独特的女性劳作服饰,如图6所示(源自嘉兴平湖民俗风情馆),大都出于实用功能的需要。嘉兴民间女性用的小围身带有典型的农民农耕劳作面貌的特征,为农村女性劳作必穿的服饰配件。人们在稻田劳作时,由于稻苗的坚挺,在稻田中行走易磨损衣物,小围身起到了保护的作用。另外,妇女在做女红和纺纱织布时同样穿着小围身,小围身充当起工作服的角色。在农耕劳作中,由于机械化水平不高,农村女性免不了挑担,做力气活,小围身在后腰部位有两条质地硬挺绣花腰带,系扎时将两条腰带叠加在后腰,很好地保护腰部因长时间劳作而损伤,同时可以借力于束腰,支撑腰部,在劳作中节省力气。

图6 近代嘉兴民间女性劳作场景Fig.6 Folk labor scene in modern Jiaxing

耕作文化是嘉兴农民物质和精神生活的体现,民间服饰的形态和细节同农民劳作所需相协调。嘉兴女性在服饰制作的理念中,服饰形态和细节必须满足其从事劳作的便利性和功能性。如大裆裤是基于其在田间耕作的考虑,为了妇女在劳作时起身下蹲的舒适与方便,把裤子设计成高腰、大裆、裤脚管偏小,裤子的活动机能通过立裆深和裤管窄来实现,使人们无障碍地进行弯腰、下蹲等插秧与割稻时的常规动作。这些特定服饰形态与细节的选择,均是嘉兴当地女性参与耕作时服饰自然“人化”的表达。

2.4 生态环境影响服饰色彩

嘉兴地处特色鲜明江南水乡腹地,物种丰富,人们对服饰染料的使用多是就地取材。如桐乡民间蓝印花布,俗称“拷花蓝布”、石灰烤花,白布是以棉纱纺织而成,用石灰、豆粉合成灰浆作为防染剂。染料是一种从蓼蓝草中提取出来的天然植物,称为“靛蓝”。从材料上看,蓝印花布所有的材料都是来自于大自然,具有耐洗、耐晒、色牢度稳定、纹形愈洗愈明的特点。其色彩广泛运用蓝白二色,纯洁朴素,清新明快。

近代嘉兴地区民间服饰色彩丰富,纯净而素雅,多使用传统正色的蓝色、黑色和红色。从嘉兴平湖遗存自纺自织的土布来看,以蓝、白为主色调,也有夹杂红、绿等色,织成方格、条纹花布。嘉兴地区服饰色彩的形成同当地自然生态环境关系密切,如嘉兴杭州湾平原一望无际的田间到处长有红花绿草,上空是青天、白云,蓝色的海洋,绿色的树木,这些自然生态环境构成了嘉兴杭州湾平原的基本色调。总之,近代嘉兴地区女性的日常穿着与自己生活的自然地理环境相协调,也是江南水乡独特的自然生态美学在服饰上的体现。

3 结 语

近代嘉兴民间女性劳作服饰是江南的地方经典造物,是物质和精神文化的重要载体,其形制、面料、色彩与纹样等形态特征体现了人与自然环境融合的生态审美观,反映了嘉兴女性生产生活习俗。近代嘉兴民间女性劳作服饰形态包含着独特的传统文化元素与民族民间记忆,是该地区及全民族的宝贵财富。因此,对濒临失传的嘉兴民间女性劳作服饰进行挖掘和研究,是保护中国民族服饰文化的重要举措。

[1]袁仄,蒋玉秋.民间服饰[M].石家庄:河北少年儿童出版社,2007:2-4. YUAN Ze, JIANG Yuqiu. Folk Costume[M]. Shijiazhuang: Hebei Children’s Press,2007:2-4.

[2]嘉兴市志编纂委员会.嘉兴市志[M].北京:中国古籍出版社,1997:216. The Compilation Committee of Jiaxing City. Annals Jiaxing City[M]. Beijing: Chinese Ancient Books Publishing House,1997:216.

[3]张觉民.嘉兴民间美术[M].上海:上海人民美术出版社,2004:131-139. ZHANG Jueming. Jiaxing Folk Art[M]. Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House,2004:131-139.

[4]崔荣荣,张竞琼.近代汉族民间服饰全集[M].北京:中国轻工业出版社,2009:84. CUI Rongrong, ZHANG Jingqiong. The Complete Works of Han Chinese Clothing[M]. Beijing: China Light Industry Press,2009:84.

[5]杨荣华.江南水乡文化名城嘉兴[M].杭州:浙江人民出版社,2001:2-6. YANG Ronghua. Jiangnan Water Culture City Jiaxing[M]. Hangzhou: Zhejiang People’s Publishing House,2001:2-6.

[6]许桂香,司徒尚纪.我国服饰地理研究管窥与评价[J].热带地理,2007,27(5):477. XU Guixiang, SITU Shangji. A review of the study on dress geography in China[J].Tropical Geography,2007,27(5):477.

[7]刘文,凌冬梅.嘉兴桑蚕史[M].杭州:浙江工商大学出版社,2013:63. LIU Wen, LING Dongmei. Jiaxing Silkworm History[M]. Hangzhou: Zhejiang Gongshang University Press,2013:63.

[8]浙江省平湖县县志编纂委员会.平湖县志[M].上海:上海人民出版社,1993:156. Zhejiang Province Pinghu County Annals Compilation Committee. Annals Pinghu County[M]. Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House,1993:156.

Research on the morphological characteristics and cause of female labor clothing in modern Jiaxing

LIU He, YU Meilian

(Design College, Jiaxing University, Jiaxing 314000, China)

Morphological characteristics of female folk labor clothing in modern Jiaxing area are based on the interactions between local environment, the rice culture, and silkworm cultivation. From the perspective of natural geographical environment, this article paid attention to historical data verification and field research, studied morphological characteristics of female folk labor clothing in modern Jiaxing from the aspects of costume type, shape, details, fabric, color and pattern, and discussed the effects of geographical environment such as climatic conditions, farming environment, land conditions and ecological environment on morphological characteristics of female folk labor clothing in modern Jiaxing. The research shows that morphological characteristics of female folk labor clothing in modern Jiaxing are closely related to practical functions of daily production and labor of the female, which reflects the customs of women’s production and life in the “rice culture” of the south of the Yangtze River and also embodies the ecological aesthetic view of the integration of the folk labor dress and the natural environment.

Jiaxing; folk custom; costume culture; female costumes; morphological features; natural environment

10.3969/j.issn.1001-7003.2017.03.013

2016-07-14;

2016-12-13

浙江省哲学社会科学规划一般项目(15NDJC 056YB)

TS941.12

B

1001-7003(2017)03-0076-06 引用页码: 031302