茂县瓦窑沟泥石流动力学特征分析与防治对策研究

2017-03-27刘德兵

刘德兵

摘 要:“5·12”地震引发了大量的次生地质灾害,对灾区人民的生命财产安全形成了严重威胁,为灾后重建工作遗留重大的安全隐患。本文通过对瓦窑沟形成泥石流的地形、水源、物源三个基本条件进行了深入论述,计算了泥石流的重度、流速、流量、冲出量等动力学参数,并分析了泥石流的发展趋势,最后根据泥石流危险性和被保护对象的重要性,提出了相应的防治对策。

关键词:瓦窑沟泥石流;动力学参数;防治措施;茂县

Analysis of the Maoxian Wayaogou kinetic characteristics of debris flow and some countermeasures

Liu De-bing

Abstract: 5·12 earthquake triggered a large number of secondary geological disasters form a serious threat to the safety of the lives and property of the people in the disaster areas, left behind a significant security risk for the reconstruction work. In this paper, the formation of debris flow Wayaogou terrain, water sources, provenance three basic conditions in-depth exposition, calculated mudslides severe, flow rate, flow, out of the amount of kinetic parameters, and analysis of the debris flow trends, Finally, according to the risk of debris and the importance of the protected object, the corresponding countermeasures.

Key words: Wayaogou mudslides; kinetic parameters; prevention measures; Maoxian

引言

“5·12”地震引發了大量的滑坡、崩塌、泥石流等次生地质灾害。截至2008年7月20日,42个重灾县(市)震后新增可统计地质灾害隐患多达8627处,其中泥石流837处[1]。这些次生地质灾害对灾区人民的生命财产安全形成严重威胁,对灾后重建工作有较大影响[2]。

瓦窑沟泥石流位于茂县富顺乡境内,属一条低频老泥石流沟。“5.12”地震后,沟域内发生了多处滑坡、崩塌现象,灾后重建筑路产生大量弃渣,形成了新的物源。目前,瓦窑沟泥石流所处发展阶段为小周期内的发展期(壮年期),在持续降雨或短时高强度暴雨的诱发下极易复活,暴发中频中~小型粘性弃渣泥石流[3]。瓦窑沟泥石流一旦再次暴发,将直接威胁到堆积区上富顺乡场镇21户居民约170人的生命财产安全,以及区内的S302省道的正常运营。因此,研究瓦窑沟泥石流的基本特征、形成条件、动力学参数,预测其暴发规模,提出切实可行的防治方案十分必要。

1.瓦窑沟泥石流流域发育特征

瓦窑沟沟域平面形态呈不规则的树叶状,纵向长约4.80km,主沟长4.62km,平均宽度0.68km,沟域面积3.23km2,其中汇水面积约3.05km2,约占沟域面积的94.1%。沟域内,地形最高标高约2182m,最低标高1198m,相对高差984m,沟谷平均坡降为178.1‰。

根据其沟谷变化特点,可将其分为四段,即沟源段、上游段、中游及下游段。其中,沟源段呈三面环山的漏斗状地形,植被茂密,利于汇水,主沟沟床纵坡沟谷纵坡大,平均362.6‰;上游流段沟谷宽缓,两侧羽状冲沟发育,主要的支沟仅一条,为位于主沟左岸的无名小沟,主沟沟道浅坦,沟床纵坡平均127.5‰;中游流段沟谷陡立,沿途分布有崩塌岩堆及弃土等,主沟沟道蜿蜒,沟床纵坡平均130.8‰;下游为泥石流堆积扇,下游至沟口呈堆积扇地貌,扇上人口密集,扇缘突出挤压土门河河道,主沟沟道在居民聚居区内浅坦,入河口处沟道深切。

1.1 泥石流清水区

该区为瓦窑沟沟源段,其分水岭最高标高约2182m,此段流域呈三面环山的陡坡地貌,区内斜坡坡度在40°以上,汇水面积约0.55km2,占流域总汇水面积的18.0%。主沟沟道宽1~3m,平均流向167°,沟谷坡降362.6‰;其沟水不仅来源于大气降水,还接受上游基岩裂隙水的补给,其中地下水排泄形成了该沟的常年性流量,本次实测流量为1.82L/s,另据访问,暴雨时水位一般上涨0.5~1.0m左右,涨落迅速。区段内植被茂密,水土保持较好,未见有集中物源。

1.2 泥石流形成—流通区

该区主沟沟床标高1680~1250m,高差430m,流段长度3.19km,汇水面积约2.50 km2。主沟蜿蜒呈反S形,流向150→180→135°,沟谷平均降129.0‰,沟道被公路弃渣堵塞严重。两岸谷坡变化大,其中上游沟谷宽缓,沟道浅坦,两侧岸坡坡度一般为25°左右,主要为耕地,乔木仅零星分布,局部存在水土流失现象,植被覆盖率仅为30~40%;中游急剧缩拢成V形峡谷,沟道深切,普遍生长有乔木及灌木(除公路弃渣毁坏沟段外),两侧谷坡坡度一般为40~50°,局部地段岸坡陡立,为茂密的乔木、灌木混合林地,植被覆盖率达80%以上。

按照泥石流物源的成因类型、补给途径等,可将瓦窑沟泥石流流域内的物源划分为人工弃渣、坡面坡残积物、崩塌岩堆及沟道坡洪积物等4类。

(1)人工弃渣 共18处,弃渣堆储量一般为0.05~0.15×104m3,最大约0.3×104 m3;大多堆积松散,堆积坡角一般40~50°,尚未达到天然休止角,在公路下边坡的弃渣在雨后时有溜滑现象发生。所有弃渣堆的静储量约2.3×104 m3,可参与泥石流活动的动储量约1.3×104 m3。

(2)坡面物源 广泛分布在瓦窑沟上游地区的斜坡地带,一般由碎石土组成,堆积厚度一般2~5m,局部达10m以上,分布面积约2.8×104m2,总储量不小于19.8×104 m3。

(3)崩塌岩堆 主要有5处,分布在中游的西岸陡坡上,堆积松散,但未引起堵沟。各堆积方量一般约0.05~0.10×104 m3,总方量约0.60×104 m3,采用坡率法估算其动储量约0.20×104 m3。

(4)溝道物源 主要由碎石土组成,表部松散堆积层普遍厚约0.5~2m,分布面积约4.2×104 m2,物质储量约6.3×104 m3;根据沟道的纵坡变化情况、访问到的历史洪水涨落情况分析,按沟道表层松散堆积物1/4可启动考虑,推断沟道堆积物的动储量约1.6×104 m3。

瓦窑沟泥石流的物源总量约28.95×104 m3,可启动的动储量总计约4.12×104 m3。

1.3 泥石流堆积区

堆积区地形相对低缓,扇面坡度约5~10°,总体扇长390m,扇缘宽约620m,扇体面积为0.191km2,扇体上为富顺乡场镇区,人口密集。瓦窑沟由扇体中部切割而过,沟道曲折,形成了两级沟岸。现沟床宽度5~10m,纵坡上缓下陡,一般67.8~202.4‰,平均119.8‰,沟道切割深度2~15m不等,局部侵蚀切割至基岩,部分沟段沟岸可见漂、卵石层出露;入河口见小堆积扇,严重挤压河道,扇体长80m,宽120m,由次棱角状的块、碎石土组成,已生长有茂密乔木,充分说明距前期泥石流的暴发时间久远,其后泥石流活动性减弱、规模变小,故地貌演变以侵蚀、切割为主。

2.泥石流形成条件

2.1 地形条件

瓦窑沟沟源段三面环山,地形陡峭,汇水面积约为0.55 km2,利于汇水,为泥石流的形成提供大量的水源;上游面积1.86 km2,两岸山体坡度25~40°左右,松散堆积层广泛分布,存在水土流失现象,对给泥石流提供固体物源较为有利;瓦窑沟中游两岸山体在40~60°,该范围面积约为0.64 km2,该区域主要为泥石流的形成提供固体物源和部分水源。因此,当遇到强降水的条件,分布于瓦窑沟两侧岸坡的松散固体物质容易被冲蚀进入沟道内,成为泥石流活动的物源。从地形上看,土门河下切高度达20~30m;显然主河的下切速度大于支沟,利于泥石流的发展[4]。

2.2 水源条件

只有在快速、强烈的水源补给条件下才能形成泥石流。在足够的水体条件下,松散碎屑物质才有可能沿河床产生运移和移动,如果缺少相当数量的水,产生的则是例如崩塌、滑坡之类的斜坡重力现象,而不是形成泥石流。因此,水动力条件在泥石流的产生起着相当重要的作用。瓦窑沟流域内,多年平均降水量490.7mm,年最大降水量598.7mm,24h最大降水量约90mm;6h最大降雨量约65mm,1h最大降雨量约28mm,10min最大降雨量9mm;而本地区1h泥石流触发雨量的临界值为20mm。可见,该区激发泥石流形成的暴雨条件是充分的。

2.3 物源条件

瓦窑沟泥石流的可启动物源主要是公路弃渣,次为沟床堆积物及沟道两侧的残坡积物,崩塌岩堆沟床堆积物储量最少。其中,弃渣堆和崩塌岩堆主要分布在中游峡谷地带,大多已侵占沟床、部分堵塞沟道,由于堆积物颗粒粒径普遍较小(D50=32~50mm), 加之该段沟道纵坡大,因此最易参与洪水而形成泥石流;沟道坡洪积物及两侧坡残积物总储量虽大,但由于其分布区沟槽宽缓,沟道纵坡小,水动力条件较差,故其补给量不大(主要为细颗粒物质)且能否启动则与水动力条件相关。

进而可判断,近期内瓦窑沟爆发泥石流的机率较大,但由于主要可启动物源(弃渣)的储量有限,因此在长期内属于极低频泥石流。

3.泥石流运动和动力学参数分析

瓦窑沟在至少60年内未发生过泥石流,其爆发频率属极低频(大于1次/50年)。由于无泥石流发生时的实际观测数据,不具备进行模拟试验的条件,对该泥石流沟的分析,主要是依据现场调查访问资料,类比利用目前泥石流运动特征及动力特征研究的成果进行的。

3.1 泥石流流体重度

泥石流流体重度主要根据泥石流易发程度数量化评分,查《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T 0220-2006)附录表G.2,并结合模拟试验综合确定。

(1)查表法 瓦窑沟主沟(全域)泥石流易发程度量化得分91分。根据数量化评分(N)与重度、(1+φ)关系对照,瓦窑沟主沟泥石流重度γc为1.628t/m3,对应1+φ为1.624。

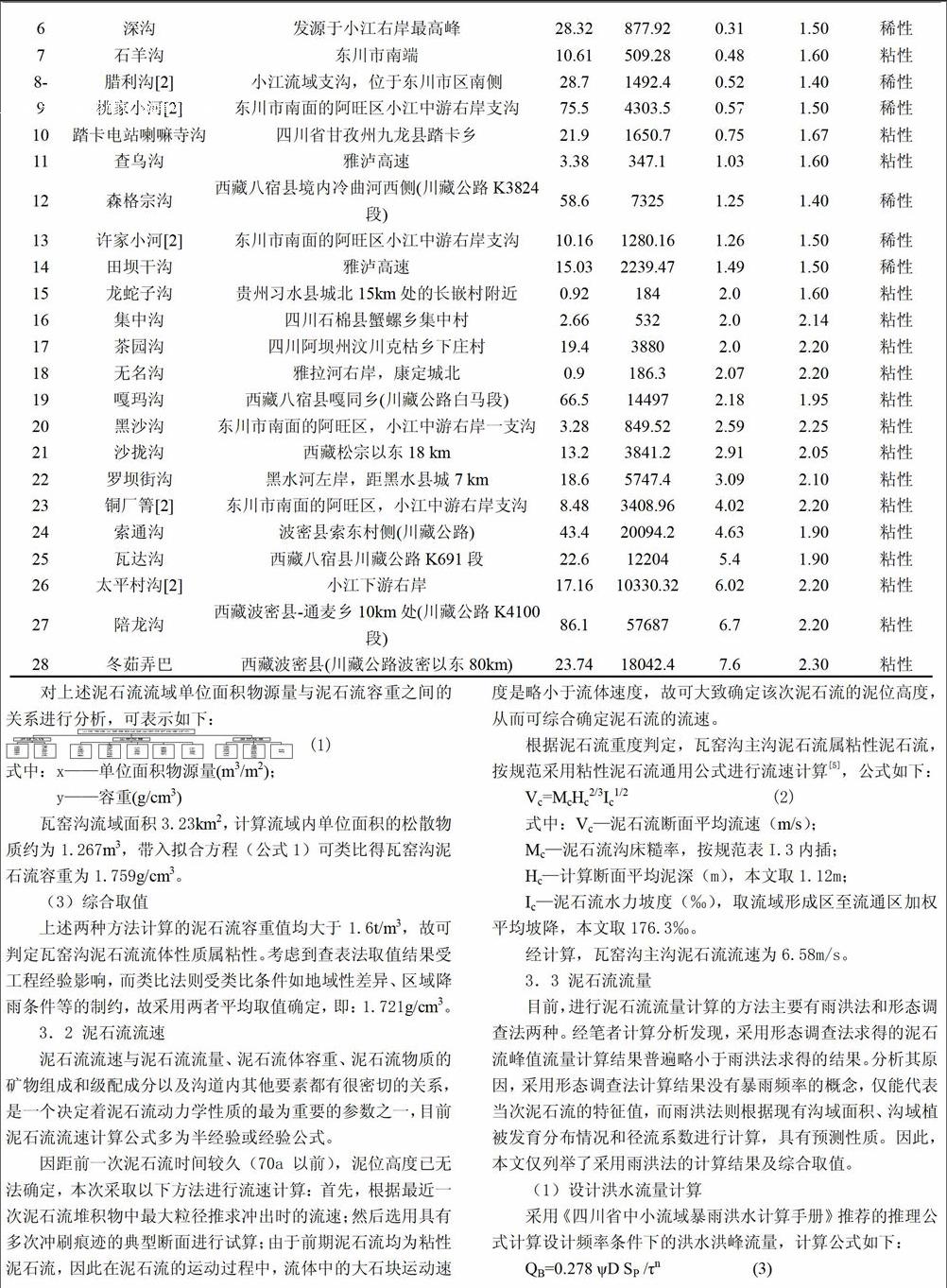

(2)工程类比 通常物源的数量越多,泥石流的规模越大、频率也越高,而且容重也大。历史上爆发的泥石流的容重和性质已经不能代表将来泥石流的容重和性质了。本次研究根据西南山区具有土源数据和泥石流性质特征的28条泥石流沟的统计,用流域单位面积所拥有的松散固体物质方量为标准,统计分析获得已经发生过泥石流的容重与土源数量的关系,见表1。

对上述泥石流流域单位面积物源量与泥石流容重之间的关系进行分析,可表示如下:

式中:x——单位面积物源量(m3/m2);

y——容重(g/cm3)

瓦窑沟流域面积3.23km2,计算流域内单位面积的松散物质约为1.267m3,带入拟合方程(公式1)可类比得瓦窑沟泥石流容重为1.759g/cm3。

(3)综合取值

上述两种方法计算的泥石流容重值均大于1.6t/m3,故可判定瓦窑沟泥石流流体性质属粘性。考虑到查表法取值结果受工程经验影响,而类比法则受类比条件如地域性差异、区域降雨条件等的制约,故采用两者平均取值确定,即:1.721g/cm3。

3.2 泥石流流速

泥石流流速与泥石流流量、泥石流体容重、泥石流物质的矿物组成和级配成分以及沟道内其他要素都有很密切的关系,是一个决定着泥石流动力学性质的最为重要的参数之一,目前泥石流流速计算公式多为半经验或经验公式。

因距前一次泥石流时间较久(70a以前),泥位高度已无法确定,本次采取以下方法进行流速计算:首先,根据最近一次泥石流堆积物中最大粒径推求冲出时的流速;然后选用具有多次冲刷痕迹的典型断面进行试算;由于前期泥石流均為粘性泥石流,因此在泥石流的运动过程中,流体中的大石块运动速度是略小于流体速度,故可大致确定该次泥石流的泥位高度,从而可综合确定泥石流的流速。

根据泥石流重度判定,瓦窑沟主沟泥石流属粘性泥石流,按规范采用粘性泥石流通用公式进行流速计算[5],公式如下:

式中:Vc—泥石流断面平均流速(m/s);

Mc—泥石流沟床糙率,按规范表I.3内插;

Hc—计算断面平均泥深(m),本文取1.12m;

Ic—泥石流水力坡度(‰),取流域形成区至流通区加权平均坡降,本文取176.3‰。

经计算,瓦窑沟主沟泥石流流速为6.58m/s。

3.3 泥石流流量

目前,进行泥石流流量计算的方法主要有雨洪法和形态调查法两种。经笔者计算分析发现,采用形态调查法求得的泥石流峰值流量计算结果普遍略小于雨洪法求得的结果。分析其原因,采用形态调查法计算结果没有暴雨频率的概念,仅能代表当次泥石流的特征值,而雨洪法则根据现有沟域面积、沟域植被发育分布情况和径流系数进行计算,具有预测性质。因此,本文仅列举了采用雨洪法的计算结果及综合取值。

(1)设计洪水流量计算

采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》推荐的推理公式计算设计频率条件下的洪水洪峰流量,计算公式如下:

式中:QB—设计洪峰流量(m3/s);

ψ—洪峰径流系数,=1- 1.1μ×τ0n/Sp;

SP—暴雨雨力(mm/h),SP =H24p ×24n-1;

F—流域汇水面积(km2),取3.05 km2;

μ—汇流参数,μ=(1-n)nn/(1-n)(Sp/hRn)1/(1-n);

τ—流域汇流时间(h),τ=τ0 ψ-1/(4-n);

n—暴雨公式指数,取n=n2p=1+1.661lg(H6p/H24p);

τ0—产流历时(h),τ0=0.2783/(4-n)/[(mJ1/3/L)(SF) 1/(4-n) ];

m—产流参数,m=0.221θ0.204(θ=1~30时),反算得m′=0.320;

θ—流域特征系数,θ=L /( J1/3F1/4);

L—主沟长度(km),取4.62km;

J—主沟沟床坡降(‰),取加权平均值,取176.3‰;

hR—地面径流深(mm),hR=αH24p;

α—降雨历时24h的径流系数,查表取0.5;

D—大流域面积修正系数,D=1/(1+0.016·F0.6)。

瓦窑沟泥石流流域设计洪峰流量计算参数及结果见表2。

(2)泥石流峰值流量计算

以瓦窑沟流域可能产生的最大清水流量为依据,按照雨洪修正法原理[5],泥石流流量按下式进行计算。

式中:Qc—泥石流峰值流量(m3/s);

QB—频率为P的暴雨洪峰设计流量(m3/s);

φ —泥砂修正系数,φ=(γc-γw)/(γH-γc),计算得φ=0.670。

Dc—泥石流沟堵塞系数,本文取1.3。

瓦窑沟流域设计泥石流峰值流量计算参数及结果见表3。

3.4 一次泥石流过流总量

一次泥石流总量Q的计算,可根据泥石流历时和最大流量,按照泥石流的发生具有暴涨暴落的特点,将其过程线概化成五边形[5],计算公式如下:

根据调查访问情况综合分析,瓦窑沟泥石流物源丰富,泥石流一次经历时间较长。因此T按持续时间15min考虑。

3.5 一次泥石流固体冲出物

一次泥石流过程中冲出的固体物质总量不仅与泥石流规模有关,而且与泥石流性质、固体物物理特征等有关。一次泥石流冲出固体物质体总量按下式计算[5]:

式中:QH—一次冲出固体物质体总量(104m3);

Q—一次泥石流过程总量(104m3);

γC—泥石流流体重度,1.721t/m3;

γW—水的重度,1t/m3。

不同设计暴雨频率下,瓦窑沟一次泥石流过程总量(Q)、一次泥石流冲出固体物质体总量(QH)计算结果见表4。

4.泥石流防治对策

泥石流的防治要坚持防治结合、生物措施与工程措施结合、民办与公助相结合,对易发生泥石流地区采取:稳、拦、排、停、封等相结合的防治措施。常见的工程措施有:跨越工程、穿过工程、防护工程、排导工程、拦挡工程。通过控制泥石流的固体物质和暴雨、洪水径流,削弱泥石流的流量、下泄量和能量,减少对下游建筑物的冲刷、撞击和淤埋等危害,主要有拦渣坝、储淤场、支挡工程、截洪工程等[4]。

针对瓦窑沟泥石流的发育特征及其可能造成的危害,提出如下工程措施。

4.1 方案1 拦排结合

主要措施:多级拦挡坝+修整排导槽。通过在形成区设置三级拦挡坝,防治沟底下切,沟头上延长。同时通过回淤物质对沟道两侧不稳定和潜在不稳定的边坡进行压脚加固,减弱集中水流对边坡的淘蚀,减少松散物源的来源。拦挡坝可以拦蓄大量泥沙,使沟底坡度平缓,河床固定,达到减少泥石流流速和峰值流量,保护沟道。原始沟道进行简单的清理修整,以满足排洪需要为主。

4.2 方案2 以排为主

由于原始沟道较为曲折,且大部分沟道被移民建房所侵占,排导条件较差。该方案通过适当的截弯取直新建排导槽,使泥石流顺利排导出居民区。新建排导槽截面形式采用复式“V”形断面,纵坡降为8.1%,排导槽通过公路段设过小型钢筋混凝土涵洞。

通过对两种方案在技术可行性、施工难易程度、安全可行性和工程投资等方面的比选,推荐方案二即“新建排导槽”为优选方案。

5.结论与建议

1) 瓦窑沟泥石流属中等易发。按水源分类为暴雨型泥石流,按集水区地貌特征分类为沟谷型泥石流,按流体性质分类为粘性泥石流,按暴发频率分类为低频泥石流,按灾害等级划分该泥石流灾害危险性等级为中型。

2) 建议加强对该泥石流的群测群防,并由相關部门设立降雨气象观测站,以便及时预告流域降雨状况,进行泥石流的预测预报工作[5]。

3)建议在地震灾区恢复重建工作中,房屋选址应尽量远离排导槽,严禁侵占泥石流沟道。

4) 瓦窑沟泥石流的综合治理工程竣工后,经历了两个水文年的运行检验,从最新监测资料来看,治理工程已经起到了明显的效果,防治方案的可行性已得到了初步的验证。

参考文献

[1] 黄润秋、李为乐.“5.12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008.27 (12),2585-2592.

[2] 黄润秋.“5·12”汶川大地震地质灾害的基本特征及其对灾后重建影响的建议[J].中国地质教育,2008 (2),21-24.

[3] 四川煤田地质一三七总公司.阿坝州茂县瓦窑沟泥石流勘查报告[R],2009

[4] 张自光、张志明、张顺斌.都江堰市八一沟泥石流形成条件与动力学特征分析[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(1),34-38.

[5] 国土资源部.中华人民共和国地质矿产行业标准.DZ/T0200-2006.泥石流灾害防治工程勘查规范,[S].2006.