居民对城市公园绿地认知的社会分异研究

——以苏州为例

2017-03-24周叶佳

王 菲,董 婕,周叶佳

(苏州科技大学天平学院,江苏苏州 215011)

绿地是一座城市中居民最易于触及的自然元素,自19世纪末以来被设计者大量运用于城市规划中,以减少环境污染和工业化问题带来的居住环境质量下降问题,同时满足人们亲近自然的心理需求[1]。近些年由于城市土地和住房制度改革所带来的房地产市场形成和发展,环境因素成为居民择居行为的重要考量因素,绿地的功能突出体现在作为公共空间和自然元素的社会功能、美化景观和调节心理健康的功能,因此从绿地规划和管理的角度研究城市居民对于城市公园绿地的认知程度具有重要实践意义。[1]

1 研究背景及意义

1.1 研究背景

目前城镇化正面临“绿色”转型的新型问题,改善城市居住环境、不断满足市民休闲游憩需求,成为当前城市建设发展、乃至社会发展的核心任务之一。随着对于城镇化质量、人本主义的重视,加之技术方法的不断成熟,相关研究文献表明,近年来对于绿地在社会学、经济学视角下的相关研究在逐渐增多。绿地对居住空间具有一定的引导效能,但这种效能在不同绿地类型间存在明显差异,公园绿地的引导能力相对较强[2];不同职业的居民对社区公园承担的服务功能的满意、需求和偏好程度也存在分异[3];城市公园绿地具有控制社会空间分布的功能,随着居民的本地化水平、社会经济地位越高,公园的服务水平也越高[4,5]。

可见,受到城镇化发展质量重视度提高,更加关注人的需求的影响,国内社会学视角下的人性化规划设计、特定人群的需求、地域文化特色的彰显等研究逐渐强化,如何提升公园绿地服务的满意度并优化服务功能成为当下一大热点。

1.2 研究意义

本研究从社会分异的视角出发,在实地调研基础上,分析苏州市市区范围内公园绿地的空间布局及社会分异现象,提出优化城市公园绿地空间布局的建议,为满足城市发展及人群需求、提高公园绿地及城市用地效率提供可能的参考和借鉴。

2 研究方法

2.1 研究范围

图1 苏州市区范围示意图

苏州,古称吴,位于江苏省东南部,长江三角洲中部。苏州分为姑苏区、相城区、吴中区、高新区和吴江区,代管张家港市、常熟市、太仓巿和昆山市,全市面积8488.42km2。苏州作为园林城市,绿地等基础设施建设在全国各市、直辖市中处于领先水平。因此,将苏州作为本次的研究案例,具有一定的典型性、前瞻性。具体的研究范围限定在改革开放以来,城市扩展、蔓延程度最突出的主城区,即姑苏区、吴中区、高新区以及工业园区。

2.2 研究对象

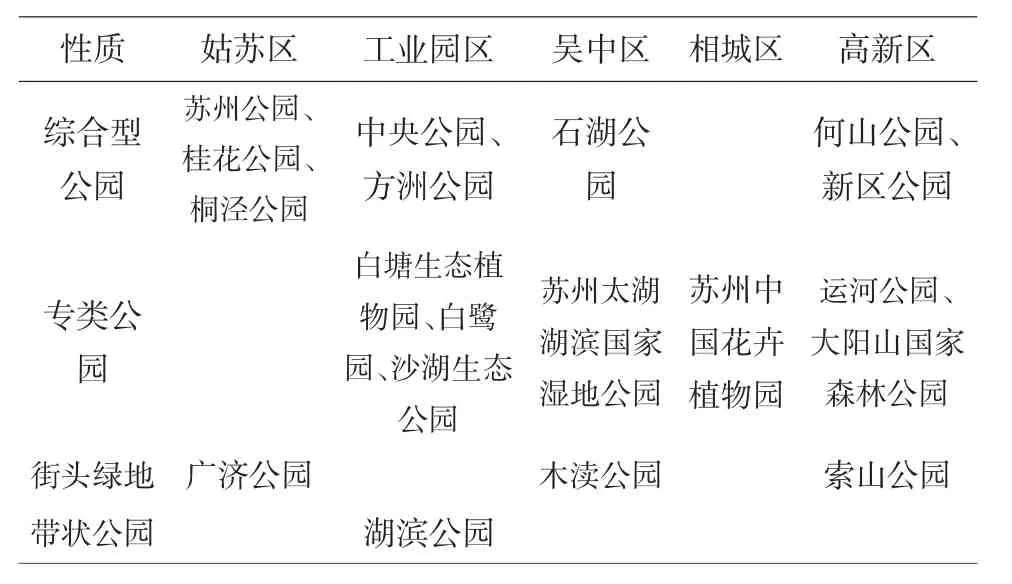

以苏州市区范围内典型城市公园绿地为研究对象,实地调研周边居民对于到访最近的公园绿地的相关认知情况,选取典型公园对象见表1。

表1 居民对城市公园绿地的社会分异研究对象

2.3 问卷设计和数据处理

2.3.1 问卷设计。本次研究主要使用实地问卷调查法,了解居民对苏州各大公园绿地认知的分异规律。调查问卷包括2个部分的内容:其一为被调查者对绿地类型的偏好等在性别、年龄、职业、收入、受教育水平等社会经济属性特征方面的分异;其二公园绿地类型、绿地状况及景观特色方面对人群吸引力差异规律。

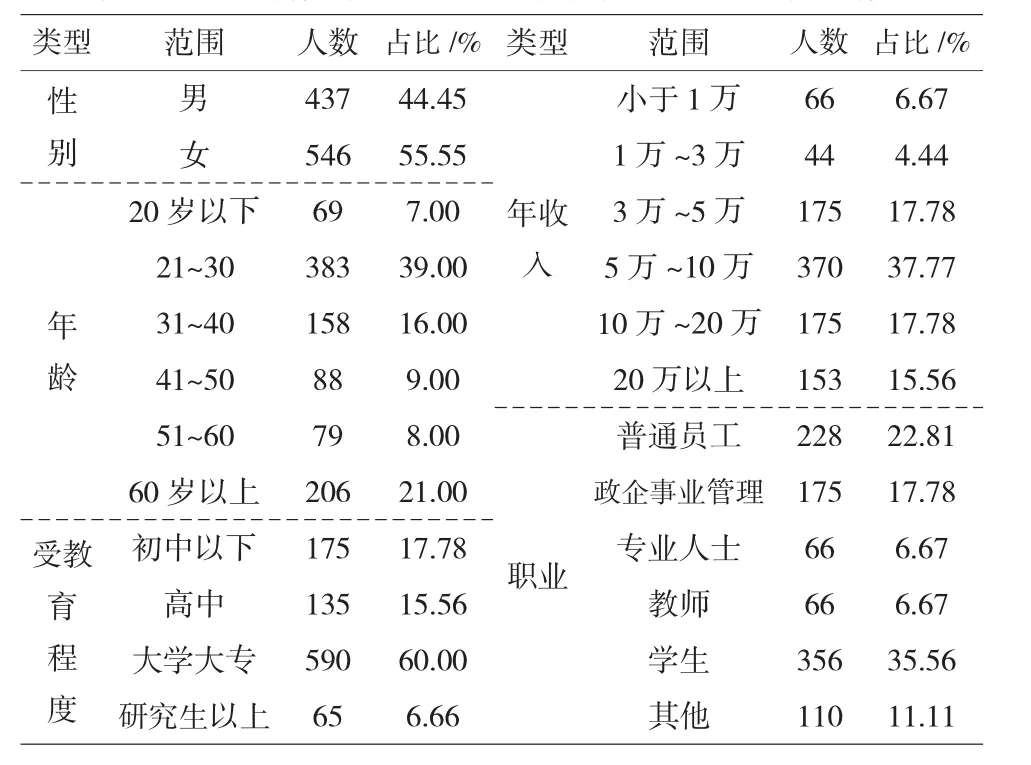

2.3.2 问卷调查。本次研究以线上问卷、微信调研与线下问卷结合为主要方式进行调研。本次调研现场发放问卷共计1000份,发放对象为公园周边居民及公园内游客,采用随机抽样的方式发放问卷,现场收回。剔除漏填项较多或回答重复的问卷,得到有效问卷983份,有效率为98.3%。进行线下问卷调研的地点分别为苏州公园、桐泾公园、石湖公园、广济公园、新区公园、运河公园、白塘生态植物园、湖滨公园、苏州太湖湖滨国家湿地公园。受访者情况如年龄、职业、文化程度等详见表2。问卷发放的区域和人群基本可以折射苏州城市绿地和居民情况。

表2 调查人群分年齡、职业、文化程度及月收入的构成情况

3 结果分析

3.1 居民对绿地类型的偏好

通过整理学术界对公园绿地类型及场所功能的研究,结合苏州居住小区的实际情况,进行6个类型单选设置,结果表明,居民认为综合性公园类型为首选,历史名园及专类园次之,社区公园及带状公园、街头绿地选择率相对较低(图2)。

图2 居民对绿地类型的偏好

图3 居民对公园游憩功能偏好

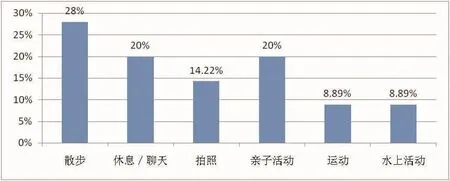

3.2 居民对游憩功能的偏好

将居民对公园不同游憩功能偏好程度进行统计,得出人们对各种类型的绿色空间活动有不同的需求(图3)。调查数据显示,居民对于公园不同类型的游憩功能,散步所占比例最高,高达28%,说明被调查者对散步的喜欢程度较为集中;其次是休息和拍照,占比例为20%和14.22%,这体现了人们选择远离日常烦扰,享受悠闲舒适的生活方式,散步是一种居民们普遍喜爱的绿色休闲方式。

3.3 公园绿地服务功能认知的社会分异

研究表明,受访者年龄、文化程度、职业和经济水平直接影响居民对于公园绿地认知的社会分异情况。通过数据分析受访者年龄、受教育程度、职业和收入分组计算居民对服务功能感知度,最高值分别出现在40~60岁年龄段,研究生学历水平、及年收入5万以上,职业为干部人群。

结果显示,不同年龄段及受教育程度的居民对绿地服务功能感知度存在明显差异;不同职业和收入水平之间差异不明显。绿地服务功能收年龄和文化程度的影响差异较明显,而个人经济水平及职业倾向对其没有明显影响。

3.4 公园绿地服务功能重要性认知的社会分异

不同人群对于绿地服务功能重要性认知水平不同,分析结果显示,不同年龄、不同文化水平程度居民对绿地服务功能重要性认知存在显著差异;不同职业和收入则对绿地服务功能重要性认知无明显影响。其中,20岁以下及60岁以上居民组认为绿地休憩游乐场所功能比例最大,20~40岁及40~60岁2个年龄组的居民认为绿地生态功能在其改善环境方面最为重要。文化程度越高的受访者认为改善生态环境更为重要,文化程度较低的受访者则认为公园绿地提供游憩休功能更重要。

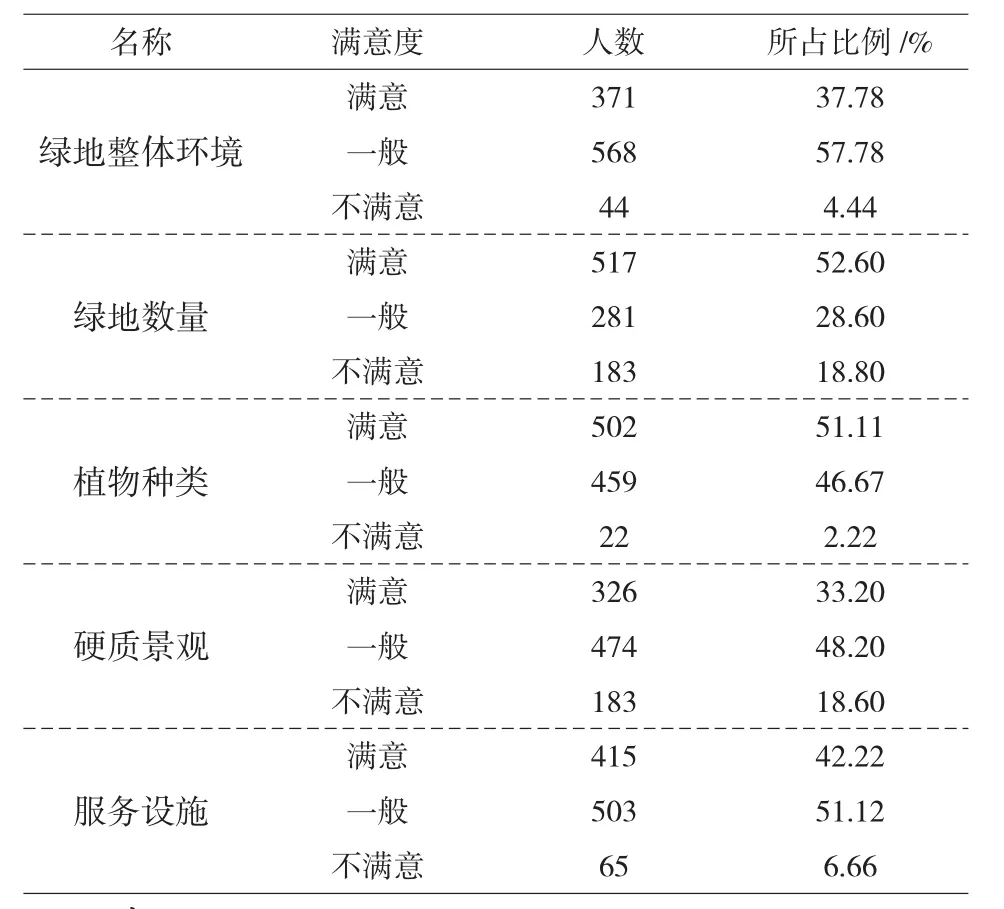

3.5 公园绿地状况对服务功能感知的影响

公园绿地状况分为绿地整体环境、绿地数量、植物种类、硬质景观和服务设施5个方面,通过居民的满意度调查获取相关评价(表3)。

4 结论与建议

4.1 结论

结果显示,居民对城市公园绿地服务功能的感知程度与居民对其重要性的认知结果基本相同,对绿地的生态功能感知度低于主观重要性认知水平;居民自身的年龄、文化程度、经济收入、所处绿地数量和植物种类在居民对绿地的感知程度和重要性认知方面有明显影响。

表3 人群绿地满意程度调查结果

4.2 建议

4.2.1 建设更多可达性强的绿色空间。本次研究显示居民对城市公园绿地的需求程度介于中等与较高水平之间,亲近公园绿地逐渐成为大众的普遍需求。因此在城市规划中首先要保证公共绿地的数量,为城市居民建设足够的绿色空间,坚决杜绝将公共绿地用于商业用途。同时研究结果表明,可达性是促使人们访问城市公园绿地的首要因素,其次是绿化覆盖率与环境品质。城市建设中规划绿地时应重点考虑可达性,处于社区周边的绿地是最易达、使用率最高的;居民步行范围内的绿地,应确保与绿地连接的道路完好畅通;距离绿地较远的社区之间应设置便捷的交通线路,绿地周边设置充足的停车场等措施都能促进居民对绿色空间的访问。

4.2.2 营造高品质、游憩基础设施完善的绿色空间。研究得出,居民对散步的偏好均值最高,其次是休息与聊天,这类休闲活动往往与散步同步进行。通往开放空间道路的品质、开放空间及其设施的吸引力,包括水体景观等,都是影响老年人散步及其户外活动持久性的重要因素。因此应着力于建设游憩设施,营造多样化的游憩功能和高品质的绿色空间,以满足居民的需求。

4.2.3 注重绿色空间游憩功能分区,满足居民多样化的户外活动需求。城市公园绿地对于居民来说是最容易接触到的开放空间,通过对空间的功能划分,凸显其游憩功能是绿色空间规划的重点方向。满足不同阶层的需求,实现多种户外活动,使居民在绿地中得其所哉,促使人们在闲暇时间、双休日与公共假日选择公用绿地进行户外游憩活动,践行健康品质的生活方式,将城市绿色空间的生态功效发挥到极致。

[1]郑丽蓉,汤晓敏,车生泉.现代城市公园发展的困境及策略探讨——以上海为例[J].上海交通大学学报(农业科学版),2003(21):75-79.

[2]Oguz D,User surveys of Ankara's urban parks,Landscape and Urban Planning,2000(52):165-171.

[3]石金莲,王兵,李俊清.城市公园使用状况评价(POE)应用案例研究——以北京玉渊潭公园为例[J].旅游学刊,2006(21):67-70.

[4]罗艳菊.不同利用水平下游客对游憩利用影响感知的差异——兼谈其对总体满意度的作用[J].经济地理,2006(26):698-703.

[5]罗艳菊,吴楚材,黄宇.游客对游憩利用影响的感知及其对游客总体满意度的影响——以张家界国家森林公园为例[J].辽宁林业科技,2006(6):3-7.