地理因素对霸权扩张的制衡作用:理论分析与历史验证

2017-03-22王历荣吴建树

王历荣+吴建树

摘 要:地理因素对国家大战略的选择有不可忽视的影响。一国在应对霸权国或潜在的霸权国的扩张行为时,往往需要做出战略成本与战略收益的权衡。不管采取追随战略,还是采取制衡战略,地理因素始终是该国必须考虑的一项重要因素。既有研究主要关注地理因素对国家权力投送的负面影响,也即对霸权扩张有很大的抑制作用,国家的权力控制和影响力会伴随地理距离呈递减状态。通过学理分析和案例研究发现:地理因素对制衡霸权的扩张有重要作用,拥有地理优势的国家有可能成为霸权国家扩张行为的制衡国。地理优势成为国家做出制衡决策的催化剂,会促进国家采取制衡霸权扩张的战略。

关键词:地理因素;霸权扩张;制衡;决策

作者简介:王历荣,浙江中医药大学人文社会科学学院副教授,法学博士,四川大学博士后,主要研究方向:国际政治理论与国际战略(浙江 杭州311800)。吴建树,中国海外安全与防卫研究中心特聘学者,主要研究方向:当代中美关系、现实主义理论。

中图分类号:D851.2文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2017)01-0039-14

一 问题的提出

地理环境对人类历史的作用, 是学术界长期争议的重要论题。地理因素对一个民族的形成和发展虽不是唯一的因素, 但却是一个非常重要的因素。近现代西方经典地理政治思想认为,对于一国而言,缘于空间分布的地理因素,产生经略政治的手段及方法。吴征宇:《霸权的逻辑;地理政治与战后美国大战略》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第103页。也有中国学者指出:广阔的土地意味着更多的战略纵深;更多的人口意味着更大规模的军队能够被投放于战场;更多的物质财富则意味更多的资源可用来提高军事装备水平以及必要时收买盟国。唐世平:《国际政治社会进化:从米尔斯海默到杰维斯》,《当代亚太》2009年第4期,第13页。而这三者的重要基础都与地理因素紧密相关。目前地理政治学多用于军事、外交等战略分析方面,常常以地理因素为经,以经济、社会、科技、军事、外交、历史、政治等因素为纬,经纬互动,从而进行分析。至于霸权国的行为,一般除了兴起和衰落阶段,更多的指霸权的扩张和防御阶段。当经典政治思想遇到霸权的扩张,会产生怎样的碰撞呢?也即经典地理政治思想中的地理因素与霸权扩张究

竟是一个什么关系,地理因素对霸权扩张是起促进作用,还是起制衡作用?

纵观近现代国际关系史,地理因素在霸权的扩张阶段,国家权力控制和影响力会随着地理距离而成递减状态。当事国面临霸权国的扩张时,出于国家利益的战略考量,一般要么采取追随战略或者扈从战略(bandwagon),要么采取制衡战略(balance),以期在两种战略之间选择最符合本国国家利益的战略。在近代国际关系史的范畴中,地理因素的优势总会影响霸权扩张时的力量投射,尤其以英国为代表。因而,地理因素的优势也会对霸权扩张起制衡作用。正如汉斯·摩根索所言,土地的肥力、居民的人数和素质,均被用来作为确定各国通过取得土地而增加的权力幅度的客观标准。[美] 汉斯·摩根索著,肯尼思·汤普森、戴维·克林顿等修订:《国家间政治——权力斗争与和平》(第七版),第217页。

本文试图通过学理分析和相关案例研究,探讨地理因素为何能够制衡霸权国家或潜在霸权国家的霸权行为,亦即其动力机制体现在何处。当然,本文不认为地理因素是制衡霸权唯一决定性的因素,但地理因素会对霸权扩张起制衡作用。文章的基本思路和整体框架结构是:第一部分是文献回顾,梳理和总结近现代战略思想家有关地理因素在国家安全和权力方面的思想和相关研究。第二部分是理论分析,从多维视角对地理因素在霸权扩张中的阻碍作用进行研究,并提出基本假设。运用经济学理论方法分析地理因素对于国家选择采取制衡战略时,所考虑的成本和收益的关系。第三部分是历史验证,运用历史案例验证本文所提出的理论假设。第四部分是理论联系实际,探讨地理因素对霸权扩张的阻碍作用这一观点对国际社会的现实启示。

二 既有研究的考察

通常讲,一个国家的综合国力包括硬实力和软实力。硬实力主要指基本资源力(如国土面积、人口数量、自然资源)、军事力、经济力和科技力等方面,这是国家综合实力的基础。软实力则是由国际关系学者约瑟夫·奈(Joseph S.Nye)所提出,侧重于从国家的价值观、伦理观、文化观等精神领域出发,特别是指国家的凝聚力、文化制度的吸引力和国际的参与力等,主要包括政治力、外交力、文化力等。约瑟夫·奈:《软实力:权力、从硬实力到软实力》,马娟娟译,北京;中信出版社,2013年,第17页。除了在宏观总体层面的划分,也可以具体细化到微观层面,如基本实体、军事、经济、外交等,而本文着重分析的便是国家基本资源力中的地理因素。一个国家生存和发展于特定的地缘环境中,地理因素构成了国内政治和国际政治关系的空间条件。换言之,每個国家都建立在一定领土之上,而领土具有特定的位置、面积、形状、气候和自然资源。因此,各国之间的交往都要考虑到地理因素,这种空间因素很重要,对于国家命运而言,有时甚至是生死攸关的。正如中国古代的兵圣孙武所说,“故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。——天者,阴阳、寒暑、时制也;地者,远近、险易、广狭、死生也。”孙武:《孙子兵法》,上海:上海古籍出版社,2009,第3页。孙武的意思就是强调地理因素是决定国家在战争中成败的关键性因素之一。沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)在他的著作《美国外交:共和国之盾》中,将“安全”定义为,希望避免战争时不必牺牲合理利益,遭到挑战时能通过战争保护这些合理利益。要实现这种国家安全,地理因素是必不可少的物质基础,甚至在其他因素相等的条件下,地理因素就是实现这个国家安全目标的决定的因素。Wallter Lippmman, “U.S Foreign Policy:Shield of Republic”, Boston:Little Brown and Company,1943,p.51.

“海权论鼻祖”美国海军史学家马汉认为,国家所处的地理环境直接决定了能否去争夺海权,或这个国家能在争夺海权道路上走多远。[美]马汉:《海权对历史的影响》,安常容等译,张志云等校,北京:解放军出版社,2008年,第38—46页。英国地理学家麦金德则把地理因素看作是决定国家实力的最核心因素之一,并强调指出“谁统治东欧,谁就能主宰心脏地带;谁统治心脏地带,谁就能主宰世界岛;谁统治世界岛,谁就能主宰世界。”[英]麦金德:《民主的理想与现实主》,武原译,北京:商务印书馆,1965年,第134页。美国学者尼古拉斯·斯拜克曼在吸收了麦金德学说的基础上提出了所谓的 “边缘地带说”。他认为,欧亚大陆的沿海地区,即麦金德所说的“内新月形地带”,应当被看成边缘地带或中间地带,它处于心脏地区与海权国家之间,是海上强国与大陆强国发生冲突的地带。因此“谁统治边缘地带,谁就能统治欧亚大陆;谁统治欧亚大陆,谁就能控制世界的命运。”麦金德与斯拜克曼的学说都从地理因素角度分析了陆权对于国际政治的影响,对于二战后美国政府长期推行的冷战与遏制战略以及控制边缘地带的霸权扩张提供了直接的理论依据。“西方国际关系理论的奠基之父”和最优秀、最权威的现实主义学派代表人物汉斯·摩根索尽管极力反对“地理环境决定论”,但是也强调地理因素的重要性,强调要把地理因素引入到国际政治研究中,认为地理因素是决定国家权力组成的重要因素之一,“一国权力所依赖的最稳定的因素显然是地理”[美]汉斯·摩根索著:《国家间政治——权力斗争与和平》,徐昕、郝望、李保平译,北京:北京大学出版社,2006 年,第148 页。法国历史学家阿隆把一国国力归结为三大要素:空间(主权国家所处的地理环境);资源(包括物力和人力);集体行动能力,涉及军事组织、社会结构和质量等。斯蒂芬·沃尔特指出,国家投送实力随着距离的远近而变化,临近的国家比距离远的国家构成的威胁更严重。[美] 斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,北京:北京大学出版社,2007年,第21页。威廉森·穆雷认为,随着新世纪的降临,美国将再次面临两大洋施压的“恶劣的地理现实”限制,在遥远的地方部署地面部队,将使美国付出无法估量的高昂代价。[美] 罗伯特·D·卡普兰:《即将到来的地缘战争》,涵朴译,广州:广东人民出版社,2013年,第44页。欧文斯认为,技术的进步可以改变地理在国家外交政策制定和大战略的构建所起到的决定性作用,但是,不能一笔抹杀它(地理)的作用。Mackubin T.Owens, “In Defense of Classical Geopolitics”, Naval War College Review,Vol.52,No.4,1999,p.63.李义虎甚至认为,一个国家的地缘优越,可使它在国际关系中占尽战略优势,并在国际关系中处于主动的地位;而一个国家的地缘位置不利,则往往使它在战略上低人一等,在国际关系中处于被动的地位。李义虎:《地缘政治学:二分论及其超越——兼论地缘政治整合中的中国选择》,北京:北京大学出版社,2007年,第39—40页。

总而言之,关注到地理因素在国家安全和强盛中的重要作用,把地理因素看成是一个国家权力重要的组成部分,且是必不可少的也是不可分割的一部分,乃是学界的主流或共识。不过,既有研究主要采取政治学逻辑研究传统安全问题,采取经济学理论解释地理因素对国家安全的影响,相关的作用机制研究却不多见。

三 地理因素对制衡战略影响的理论分析

(一)概念界定

地理因素,通常是指包括国家的地理位置和地理环境,也包括国家的疆域面积、自然资源、地形地貌、气候人口以及交通状况等分布性条件。而“地理优势”则指“在某一特定时期,有助于阻滞霸权国扩张——政治施压、贸易恫吓特别是军事进攻——的国土形态、地理距离、环境气候和(或)资源禀赋,以使制衡国能够藉此取得相对于霸权国战略进攻的战略纵深、军事阻隔、气候干扰和(或)经济自持”。不过,并非所有的地理因素都能成为制衡国制衡霸权扩张的地理优势。而且“优势”也是相对的,也会因时、因地乃至因人(国家)而异。为了避免认识上的混乱,明确本文对国家拥有地理优势的定义,列举以下三国,以便划分地理优势与地理劣势。

(二)理论假设

当一国拥有地理优势时,它可利用这种优势保卫自身的安全和利益不受侵犯,为自我发展赢取宝贵的时间。在未来遇到霸权国的霸权扩张时,可将上述地理优势转化为有用资源,以便为更有效地制衡霸权扩张创造更为有利的条件。假设在其他条件大致均等或不变的情况下,当自身国家核心利益受到潜在或实际威胁时,为维护国家核心利益,拥有地理优势的国家会对霸权国的霸权行为采取制衡战略。这时地理因素的优势在其中发挥催化剂的促进作用,而制衡战略的实施,就越需要安全上的保障,而国家拥有这种地理优势,又恰好提供了这种安全上的保障。历史地看,由制衡作用过渡到具体的制衡行为——外交的和(或)军事的——一国在做出上述制衡决定时,地理始终是它必须考虑的因素之一。摩根索认为,地理是一个国家制定外交政策的重要考虑因素之一,地理因素对国家外交政策的制定可以起到重要的影响性作用。[美]汉斯·摩根索著:《国家间政治——权力斗争与和平》,第150页。具体而言,如“俄国,布尔什维克的外交部长维辛斯基在反驳对他在达达尼尔海峡问题上奉行沙皇政策的谴责时说,如果军舰要从地中海驶入黑海,无论莫斯科政府是沙皇还是共产党,它都必须穿过达达尼尔海峡”[美]汉斯·摩根索著:《国家间政治——权力斗争与和平》,第150页。此外,在中国古老现实主义作品《商君书·兵守》中也提到“四战之国贵守战,负海之国贵攻战”战国法家学者编:《商君书·兵守》,石磊译注,北京:中华书局,2009年,第108页。也就是说,四周都有强敌的国家在外交政策和军事战略上最好采取守势,而背靠海洋的国家可以在外交政策和军事战略上采取攻势。著名的美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在其名著《全球通史:从史前史到21世纪》一书中指出,17、18世纪英法两国在印度和南北美洲的斗争最终以英国压倒性的胜利而告终。其原因之一在于,法国更感兴趣的不是海外殖民地,而是欧洲霸权。斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:从史前史到二十一世纪》(第七版),童书慧等译,北京:北京大学出版社,2005年,第437页。但是本文认为,法国之所以这样做,并不完全是因为法国统治者热衷于争夺霸权的事业,而地理因素是一个极其重要的决定因素。正如吴征宇在总结马汉的海权思想时所说,马汉通过对历史经验的总结明确意识到,与一个必须时刻准备抗击邻国侵略的陆上国家相比,一个无须在陆地上保卫或扩张自己的国家处在一个集中发展海权的最佳位置上。吴征宇:《霸权的逻辑;地理政治与战后美国大战略》,第69页。法国作为大陆国家,恰巧处于三面环视强敌的境地:东面有德意志神圣罗马帝国的虎视眈眈;西面是对法国一直仇視的哈布斯堡西班牙王朝,一旦时机成熟就会向法国发动复仇战争,以报三十年战争的一箭之仇。西班牙帝国,利用三十年战争结束之后,法国所发生的投石党的起义。西班牙军队与投石党的军队里应外合,一度西班牙军队打到了距离巴黎,只有几十公里。并且对巴黎形成了三面包围之势。一海之隔是法国最大的宿敌——海洋霸主英国。在三面都面临强敌状态下,法国无法像英国一样集中所有的国家资源去获取海上霸权,相反,法国必须依托一支强大陆军保卫自身安全。因为,法国作为海陆复合型国家,不仅面临来自岛屿大国海上威胁,而且还面临着大陆上强国神圣罗马帝国和西班牙王朝东西夹击。既面临战略选择上的两难境地,又面临安全上的双重易受伤害性,在发展海权上面临的困难和挑战往往更多,发展前景的不确定性更大。吴征宇:《海权与陆海复合型强国》,《世界经济与政治》2012 年第2 期,第44页。正如马汉所言,由于同时面临两方面压力,很难集中精力发展海权,即使能够暂时拥有庞大的海上力量,但因陆地上的压力使其发展海权难以持久。Alfred T.Mahan,“The Influence of Sea Power upon History,1660-1783”,Boston:Little,Brown,1890,p.65.因此,法国所处的地理位置决定了它更明智的选择是发展强大陆军而不是海军,谋求欧陆霸权而不是海洋霸权。由此可见,地理因素是对于国家的外交政策和军事战略的选择,具有相当大的影响力。因此,本文认为,在拥有地理优势的前提下,国家制定的外交政策和军事战略更加倾向于对霸权国家实施制衡,也可以更容易实施制衡战略。

(三)地理制衡霸权的经济维度诠释

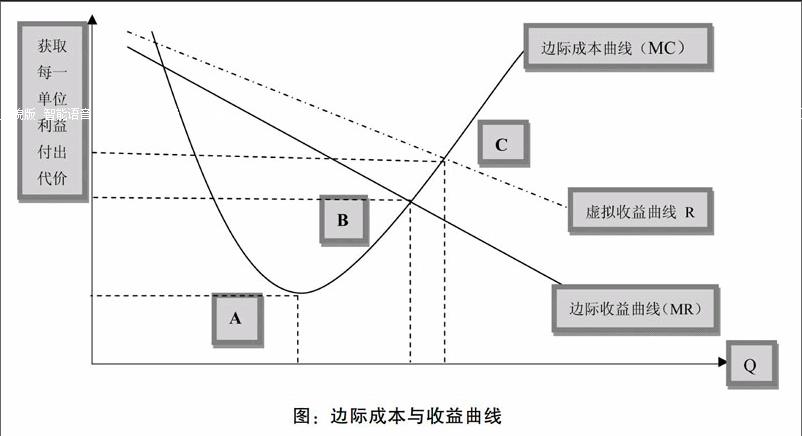

有研究指出,霸权周期的动力从根本上讲是一个经济成本的问题。无论是霸权国家的扩张、霸权国家对国际体系的控制,还是霸权国家的衰落都与经济成本密切相关。王正毅:《国际政治经济学通论》,北京:北京大学出版社,2010年,第150页。一国是否对霸权国家采取地理制衡的外交政策和军事战略,也可以看作是一个经济学中的成本问题。[美] 罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,武军等译,邓正来校,北京:中国人民大学出版社,1994年。吉尔平指出,经济或军事力量平衡的变换会削弱现存体系的基础,因为改变这种体系所获得的力量取决于增加收益还是降低成本。一般结果是行为体通过领土的、政治的或是经济的扩张来变革体系,直到维持变革的边际成本大于边际收益为止。当国家根据它们的利益发展实力、变革体系时,它们会为之奋斗,不论是通过增加经济效率、追求共同利益的最大化,还是在有利于自己的情况下重新分配财富和权力,这也是英国制定对外政策的逻辑所在。我们首先以获益为基本标准,分析国家采取制衡战略的动力机制,接着将具有地理优势的要素置于其中做延伸诠释。在下图的边际成本与收益曲线中,横轴代表数量(Q),纵轴代表为获取每一单位利益所付出的代价,MC为边际成本曲线,MR为边际收益曲线,R为现实中存在的虚拟收益曲线。其中,A点则为边际成本曲线的最低点——亦即边际成本在该点最小,B点是边际成本曲线MC与边际收益曲线MR的汇合点——也就是边际成本与边际收益相等。当MC=MR时,就是多生产一单位产品所投入的成本等于了所获得的收益。以B点临界,如果多生产或少生产一单位产量,均会出现MC>MR的情况,也即新的每一单位产量的变化都会带来利润的减少。于是,“MR=MC”就成为厂商利润最大化的条件。C点是边际成本曲线MC与虚拟收益曲线R的交点,亦即成本和收益相等。一旦超过C点,MC曲线的数量继续增大时,收益就会小于成本。换言之,过了C点就会没有利润,因此,C点是获得利益的临界点。

根据图示,企业在做出决策时,在A点之前,一直是处于收益大于成本,动力是一直存在,亦会继续提高生产的数量。在边际成本曲线MC的AB和BC两段,涉及到企业利益,则是企业做出决策或者继续生产的动力机制的“运行轨迹”。鉴于B点是MC等于MR,是代表利益最大化,C点则是获得利益的临界点。国家作为一个理性自私的行为体,获得利益是国家的动力,类似于市场上的企业行为体。本文假定,将国家与市场上的企业进行类比,国家做出决策的动力机制类似企业的决策。从这个意义上,获得利益是国家作出决策的动力机制。如前文所述,国家制定的外交政策和军事战略,更加倾向于对霸权国家实施制衡战略,在成本与收益的模型中,国家这样决策会获得利益。在此基础上,国家由于在地理上的优势,所以遭到霸权国的报复几率是很小的,而且即使遭到报复,受到损失也不会很大,亦即相对于成本与收益的选择,制衡战略会促进国家利益的实现。换言之,它在采取制衡霸权国家的霸权行为的外交政策和军事战略所付出的成本就很小,而所预期收益就很大。正如瑞典经济学派所指出的那样,企业家的预期包括对未来收益的预期和对实际获得此种收益的机会的预期,企业家根据这种预期才决定投资。尹伯成主编:《西方经济学说史——从市场经济视角的考察》,上海:复旦大学出版社,2006年,第189页。

企业家对未来收益预期及其行为选择模型,也适用于国际体系中的国家,即国家是选择合作或选择冲突,完全取决于它对未来预期的判断。因为在国际政治中,每个国家都在追求自身利益的最大化,都希望收益预期为正值,这就决定了国家在国际政治的合作与冲突中,是选择合作还是选择冲突的首要考虑因素。国家作为一个理性行为体,获益是国家对外行为的主要动力。为了防止国家利益受损,包括面对霸权国扩张导致的利益受损,一国也会受到类似于做出获益决策的动力影响。如果国家是基于获益预期做出对外决策,那么地理因素则是促成国家把这种正的收益预期诉诸实际的“催化剂”。国家在收益正预期的强烈驱动下,基于维护国家主权和领土完整等国家利益,可能采取制衡战略以抗衡霸权扩张。相反,如果不具备地理因素优势的国家一般会采取追随战略,因为如果选择制衡外交政策和军事战略,其盈利预期就很低。那些不采用制衡战略的国家,都是缺乏强有力的正收益预期驱动而形成的。国家都是遵从成本与收益曲线的模型,以理性的行为体为基准和获取国家利益为前提。地理因素的优势正好是国家做出决策的动力机制的助推器,有了地理因素催化剂和成本与收益曲线模型,更好地诠释了地理因素的优势可以制衡霸权的扩张行为。正如吉尔平所言:“千百年来,那些不断兴衰的帝国、霸权和大国统治着国际体系。这些相继占支配地位的国家改变了这一体系,一直扩张到在进一步地变革和扩张的成本与收益之间达到一种平衡为止,一旦达到这一平衡状态,占支配地位的国家国内外环境的发展就开始破坏这种平衡。”[美] 罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,第156頁。同样的逻辑,在其他条件相同的状态下,一个拥有地理优势的国家在对霸权国家实施制衡战略时,所付出的成本就很低,所获得的收益却很大。

不论是国际关系理论还是经济学理论或方法,都证明了地理因素在国家选择制衡战略的催化剂作用。由此,我们提出以下几点假设:在国际体系中,国家对外决策的动力机制类似市场体系当中的企业的市场决策;获益或止损是国家做出对外决策的主要动力;在成本收益预期为正值的情况下,拥有地理优势的国家将会对霸权国的霸权扩张采取制衡战略。

四 地理因素对霸权制衡的历史验证

沃尔兹指出,任何假设都要通过经验性或历史的检验。Kenneth N.Waltz, “Theory of International politics”, New York:McGraw-Hill Publishing Company,1979,p.13.通过前文的理论分析,拥有地理因素优势的国家在面临霸权国扩张行为时,在成本与收益模型的动力机制影响下,往往采取制衡战略,给国家带来更大的收益。在近代国际关系史中,拥有地理因素优势的国家在采取制衡战略时,成功的概率也最大。下面通过一些历史相关案例的分析,对地理因素对霸权制衡作用这一理论进行历史验证。

(一)蒙古帝国远征日本失败的分析

蒙古帝国在降服了高丽之后,转向与它一海之隔的岛国日本。在高丽王朝向大蒙古国臣服之后,就为蒙古帝国进攻日本提供了理想的前进基地。于是忽必烈强迫自己的属国高丽遣使日本,带去两份国书,其意是劝日本仿效高丽向大蒙古国臣服。“冀自今以往,通问结好,以相亲睦。且圣人以四海为家,不相通好,岂一家之理哉?”“以至用兵,夫孰所好,王其图之。不宣。”冯玮:《日本通史》,上海:上海社会科学院出版社,2007年,第199—200页。幕府接国书后,奏上朝廷,并经评议后认为,书辞无理,决定对此要求置之不理。冯玮:《日本通史》,第200页。之后,忽必烈又遣使四次赴日本通递国书,日本依然是置之不理。特别是文永六年(1269年)3月,大蒙古国使节和高丽使节到达对马要求反牒未果而带走两个岛民事件发生后,双方关系日趋紧张。冯玮:《日本通史》,第200页。此后,忽必烈在文永八年,又遣使日本,并且向日本下了最后通牒,镰仓幕府依然是置之不理,并加紧备战,以防蒙古可能的入侵。在文永十年3月,在派往日本的赵良弼再次无功而返后,翌年8月,忽必烈任命忻都为征东都元帅、洪茶丘为右副帅、刘复亨为左副帅,统帅蒙汉军2万人,加上金方庆统领的高丽军1万2千余人,以及战船九百余艘东征日本。冯玮:《日本通史》,第200页。开战后,蒙高联军迅速攻占了素有日本列岛东北方向门户之称的对马岛,并全歼了岛上的守军。在占领了对马岛之后,蒙古军队转向日本九州重镇大宰府,遭到日军顽强抵抗,元军左副统帅刘复亨也被射伤。但元军还是在日落之前占领了滩头阵地。张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),社会文献出版社2006年版,第259—261页。眼看蒙高联军征服日本,建立一个以元帝国为主导,东亚霸权国际体系就要建立起来的时候。就在此时,地理因素又一次发挥了制衡主导性作用,由于蒙古军队是跨海远征,后勤物资必须要通过海运补给,所以,水体阻碍和这一海域多变的气象条件导致后勤补给困难,从而使本来已经抢占了滩头阵地,准备开始向日本内陆推进的蒙高联军,被迫撤退回国,而在返航时又遭遇暴风雨的袭击,死伤甚重。

此后忽必烈又多次遣使日本,命令日本归顺大元,但是,日本斩其使,抗其命。于是,忽必烈在盛怒之下,于至元十九年(公元1281年)再次发兵攻打日本。这次远征日本规模更大,准备又更加充分。首先,忽必烈设立了征东行中书省,范文虎、忻都、洪茶丘为中书右丞,张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),第267页。以便于统一指挥。其次,忽必烈为征日而着手建立海军,命南宋降将范文虎去江南收集原张世杰旧部及其他愿意从军者计十万人,战船三千五百艘,组成江南军。江南军由范文虎统帅,从水路出发东征日本。另一方面,又命洪茶丘至东北,招募辽阳、开原等地愿从军者3000人,归洪茶丘统领。忻都仍统领蒙古族军队。又任命高丽将军金方庆为征东都元帅,统帅高丽军1万,水手1.5万,战船900艘,军粮10石。三军合计4万人,组成东路军,取道高丽东征日本。张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),第267页。东路军在地理位置上,距離日本更近,所以,按照作战计划,东路军先行出发开往巨济岛等待江南军。张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),第268页。由于,东路军主帅,忻都立功心切,又怕江南军抢了头功,所以,不等与江南军会合,就命令舰队驶向博多湾,进攻九州。此时,北九州的守军已经汲取了第一次文永之役的经验教训。为抗击元军登陆作战,调整了部署,增加兵力。并准确判断出元军东路军的主攻方向博多。由于,博多和其附属岛屿,地形狭长,不利于元军实施兵力展开。而这种地形正好是日本武士一人一骑,这种作战方式的最佳地点。所以,元军攻占志贺岛后,未能再前进一步,反而伤亡不少。再加上,由于水体巨大的阻力,通过海运实施后勤补给非常困难。加之盛夏季节,疾病瘟疫在东路军中流行,导致东路军病死者已达三千余人。张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),第268—271页。元军处境不妙,抢占博多湾的计划已难以实现。因此,忻都等决定撤离志贺岛,驶向壹岐岛,与江南军会师。张声振、郭洪茂:《中日关系史》(第一卷),第271页。如果元军这两路大军实现会师的话,那么在总兵力上将远远超过日军,再加上,元军在武器装备和战术上的优势,元军征服日本是易如反掌的事情。而且,当时日本海域的制海权,也被元军所牢牢控制住,日本军队根本无法阻止,元朝这两路大军在壹岐岛会师。眼看元军征服日本胜利在望,但地理又一次扮演了元军入侵日本终结者的角色。在元朝两路大军会师在望之际,突然天降狂风,使得江南军的舰队几乎全军覆没,只有范文虎和其余官兵幸免遇难,范文虎只得率残部逃回元朝。据《元史·日本传》记载,江南军“十万之众,得还者三人耳”。这样元帝国第二次征伐日本的战争又告失败。正是日本独特海岛型的地理环境,和日本海域多变气象条件,以及博多湾狭窄的地形,使得蒙古军队无法实施兵力展开,大大削弱蒙古军队战斗力。而且,日本海域水文和气象条件,又给元军向日本扩张带来了巨大障碍。元军第二次征日战争的主力(江南军),就是因为对日本海域水文条件情况不熟悉,而导致迷航在海上耽搁了半个月,最终遭遇台风,使得江南军几乎全军覆没。元帝国试图建立由元帝国主导东亚霸权国际体系努力,完全化为乌有。

斯塔夫里阿诺斯曾说过,日本历史的形成在很大程度上受到地理位置的影响,这与欧亚大陆上的另一端不列颠群岛极为相似。然而日本列岛比起不列颠群岛更加与世隔绝:日本列岛离大陆115英里,而英吉利海峡则只有21英里宽。因此,日本人在二战中被美国人打败之前仅于13世纪受到外国侵略的严重威胁,即蒙古人的跨海远征,但有惊无险 。斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:从史前到二十一世纪》(第七版)(上册),童书慧等译,北京:北京大学出版社2005年版,第268页。

(二)英荷制衡法国霸权的比较分析

1688年之前,荷兰曾一度承担制衡路易十四法国的欧陆霸权扩张。之后,英国则承担了制衡波旁王朝的法国、拿破仑帝国的欧陆霸权扩张。结果是荷兰的制衡战略以失败告终,而英国却成功地击溃了法兰西第一帝国。1700年前后,英荷综合国力几乎处于同一水平。荷兰陆军甚至还略胜于英国陆军——荷兰陆军大约13万,英国陆军仅为7.5万。[美] 保罗·肯尼迪:《大国的兴衰》,陈景彪等译,北京:国际文化出版公司,2005年,第95页。但是,荷兰毗邻法国东北部,缺乏阻滞法国进攻的天然屏障和地理距离,荷兰的国土也缺乏战略纵深,以便抵御一旦法国入侵之后的后续反制。此外,荷兰的欧陆贸易和海外贸易很容易被法国封锁或切断,难以保持经济自持。由于地理相距过近,气候环境甚至也不能给征服荷兰的法军以任何致命的阻滞破坏力。最后荷兰被迫与法国在1678年签订了《奈梅根和约》唐贤兴主编:《近现代国际关系史》,上海:复旦大学出版社,2002年,第20页。法国割占奥地利和西班牙部分领土,使勃兰登堡陷入孤立。虽然法国吞并荷兰的计划没有得逞,但荷兰国力已经遭到严重削弱,再也无法去制衡法国的霸权行为。而法国趁机继续扩张自己在欧洲大陆上的霸权,并于1681年兼并斯特拉斯堡、1684年并吞卢森堡和德意志的一些城市,积极谋求“法国治下的欧陆霸权”。

相比之下,英国通过英吉利海峡天险与法国相隔,并凭借强大的海上力量牢牢地把握住制海权,藉此保持自身海外贸易的畅通、抵消拿破仑“大陆封锁体系”的不良影响,并有效地阻滞来自法国的远征军。1788年,英国的生铁产量不足七万吨,但1811年就增至到三十三万吨,出口总量也从1794至1796年的近两千二百万英镑增至1814年至1816年的近四千五百万英镑。时殷弘:《现当代国际关系史》,中国人民大学出版社2006版,第114页。正是英国所处的地理环境为英国经济发展提供了一个与其他欧洲列强所无法比拟的安全环境,进而使英国可以利用自己高速发展的经济为它在欧洲大陆上的盟友提供源源不断的经济和军事援助,直到打败拿破仑帝国为止。仅以1813年10月的莱比锡战役为例,英国给它的盟友提供了12.5万遂发枪和218门大炮以及其他从这个岛国来的大量军事装备。[美] 保罗·肯尼迪:《大国的兴衰》,第132页。所以说,一个具有地理优势的国家对霸权国家的制衡要比没有地理优势的国家对霸权国家的制衡,在成功率方面无疑高出很多。实际上,英国的上述地理优势,无论对路易十四的法国,还是针对拿破仑的法兰西第一帝国,都是有效的,明显地超越同期的荷兰、西班牙乃至奥地利哈布斯堡王朝等毗邻法国的曾经的欧陆列强。对历任英国实际决策者来说,如果组织得当,那么通过自身具有的相当于欧洲大陆其他大国地理优势,对法国欧洲霸权实施制衡获得的收益,始终高于可能导致的损失。还应考虑到,19世纪的英国与法国的实力差距较小,制衡法国的紧迫性低于其他欧洲国家。英国迅速组织反拿破仑联盟,主要是因为英国认为凭借其地理优势能够成功制衡法国霸权,也为了保护这一地理优势必须制衡法国霸权。一正一反的两个历史案例正好可以部分验证:在其他条件相等的状态下,拥有地理优势的国家,在制衡霸权国家的效果上显然比缺乏这种地理优势的国家要明显得多。

另外,马汉指出,如果一个国家所处位置,既不靠陆路去保卫自己,也不靠陆路去扩张其领土,而完全把目标指向海洋,那么这个国家就比以大陆为界的国家具有更有利的地理位置。英国作为一个海上强国就大大优于法国和荷兰。法国和荷兰长期保持一支规模巨大的陆军,并且要不断地从事耗资巨大的战争以维护其独立,他们的力量很快就会被耗尽。[美]马汉:《海权对历史的影响》,第38页。这就不难理解,荷兰所拥有的陆战力量是如此庞大,而却遏制不了路易十四时代的法国霸权的图谋。但英国从路易十四时代到拿破仑时代,与法国霸权图谋争斗了一百多年,从1689年至1815年,在这126年中,英国利用战争和联盟等手段,一次又一次挫败了法国谋取欧洲霸权的图谋。这段历史被有些历史学家,称为第二次英法百年战争。最终以英国的完勝而告结束。荷兰在地理上没有天然屏障,而且周边强敌环饲,经常遭到欧洲列强的入侵。每一次入侵都对荷兰带来程度不轻地破坏,荷兰就是在这样一次次的列强入侵中,从世界霸权国家沦为欧洲的二流国家,霸权地位不复存在。相比之下,与荷兰一海之隔的英国,由于拥有英吉利海峡这一自古以来的天险,亦是国土防御的天然屏障,多次化险为夷或者御敌于海峡对岸。如摩根索所言,英吉利海峡这一狭窄水域与欧洲大陆隔开,凯撒不敢忽视这一因素,威廉一世、菲利普二世、拿破仑或希特勒也不敢忽视。[美]汉斯·摩根索著:《国家间政治——权力斗争与和平》,第148页。概言之,在当时的环境下,只要英国保持一支强大的海军力量存在,就足以维护本土国家安全和经济发展。而英国这种得天独厚的地理位置,也决定了它生存和发展不会受到霸权国家或潜在霸权国家直接的威胁或影响。因而使得英国更倾向于对霸权国家或潜在的霸权国(特别是那些可能对其安全构成威胁的国家)采取制衡的外交政策和军事战略,这是国家利益驱使下的战略选择,亦是英国在1688年之后成为欧洲大陆的持牛耳者的重要原因所在。

(三)西班牙王位继承战的巴伐利亚与勃兰登堡比较分析

在西班牙王位继承战(1701-1713年)中,同属神圣罗马帝国的德意志邦国的巴伐利亚和勃兰登堡采取了截然相反的外交政策,主要原因在于它们具有不同的地理因素,而非不同的政治立场。换言之,是它们不同的地理因素导致了它们形成不同的政治立场,而非相反。这也就说明地理因素对国家的外交政策和军事战略有着举足轻重的影响,地理因素的优劣会促使国家在面临霸权扩张时,选择追随战略还是制衡战略。

巴伐利亚处于南德地区,毗邻法国并与法国有诸多经贸往来,承受着来自不友好的法国政府实施进犯的天然脆弱性。面对法国霸权,巴伐利亚毫无地理优势可言。因此,顺从而非反对法国的对外战略,将更符合巴伐利亚的利益,使之免受不必要的利益损失,并从中获得潜在的收益。这样,当几乎所有的德意志国家都选择了加入反法同盟的时候,巴伐利亚却选择了追随法国霸权。可以设想,如果巴伐利亚选择参加了英国、荷兰、神圣罗马帝国所组成的反法同盟,那么,它必然成为法国反击反法联盟的“前哨站”,首先遭到法国的攻击。由于巴伐利亚在地理上与法国临近,在现实中有可能出现这种状况,还没等到英荷、神圣罗马帝国军队的到来,巴伐利亚就已被法军所占领。即使援军能及时赶到,巴伐利亚也已遭到法军的严重破坏。这样,为了获益并避免损失,巴伐利亚基于自身与法国之间的地理因素,理性地选择了追随法国霸权的国家战略。

相反,在德意志神圣罗马帝国境内的另外一个强邦——勃兰登堡选侯邦,也就是后来普鲁士王国的前身和主体。它却选择了站在神圣罗马帝国皇帝利奥·波德一世一边,对法国的霸权采取了制衡的外交政策和军事战略。因为从地理因素上来看,勃兰登堡选侯邦位于北德地区,远离法国,不像巴伐利亚那样临近法国。而且,勃兰登堡临近荷兰和神圣罗马帝国皇帝实际统治的地区。这样,一旦激怒或反对法国,法国要对勃兰登堡军事惩罚也得首先经过德意志其他地区。比如,德意志另外一个军事强国萨克森。而且,法国还得考虑荷兰、奥地利等国的反应。因此,勃兰登堡并不需要过分担心法国军队对勃兰登堡的入侵。所以,在面对法国霸权向北德地区实施扩张,并对勃兰登堡的国家利益所构成巨大的潜在威胁,并得到神圣罗马帝国皇帝利奥·波德一世的慷慨许诺时,勃兰登堡大选侯弗里德里希三世决定租借给利奥·波德一世8000军队,选择加入反路易十四的行列,阻止法国霸权向西班牙哈布斯堡王朝扩张。

(四)美国的地理优势分析

“美国的地理位置仍是具有长久的重要意义的基本因素,无论它今天对政治决策的影响多么不同于历史的其他时期,所有国家的外交政策都必须考虑这一因素。”[美]汉斯·摩根索著:《国家间政治——权力斗争与和平》,第148页。早在1942年,斯皮克曼就指出:地理是美国外交政策最根本的因素,也是最永恒的因素。部长来去更迭,连独裁者都死了,但山脉岿然不动。[美]罗伯特·D·卡普兰:《即将到来的地缘战争》,涵朴译,广东人民出版社2013年,第41页。也就是说,地理因素不仅在古典地理均势时期对国际格局、国家外交政策和军事战略起非常重要的影响,而且在今天,地理因素对国家大战略的构建依然起到不可忽视的作用。二战后,美国正是从经典地理政治学的逻辑出发制定其国家战略的,即旨在防止在欧亚大陆上出现一个可以单独支配该大陆的帝国,从而达到美国在欧亚大陆上均势持牛耳者的战略目标。正如罗伯特·阿特所言,美国第一核心利益,就是防止对美国本土的进攻;其次非常重要利益,是防止欧亚大陆上大国之间爆发战争,并尽量防止可能引发此类战争的激烈的军备竞赛。[美] 罗伯特·阿特:《美国大战略》,郭树勇译,北京:北京大学出版社,2005年,第7页。又如美国前陆军部助理部长霍华德·皮特森在1946年所指出的那样,我们的利益要求保持这样一种政策,即防止欧洲的大部分资源落入某个单一强国之手,从而避免对英国和美国的安全构成严重威胁。Peterson to the Security of State,June 10,1946,Vol.2,p.467.出于这种战略需求的考虑,二战后的美国大战略都是基于欧亚大陆上地理环境和均势原则而制定的。从乔治·凯南的有限遏制战略到NSC-68号文件(美国国家安全委员会第68号文件)都是出于这样的经典地理政治学的逻辑,即防止一个中心地带的大国向边缘地带进行军事扩张或政治和经济渗透,而最终导致美国失去西半球的霸主地位,使美国沦为世界的二流国家。正如乔治·凯南指出的,“在我国历史上绝大部分时间里,我们的安全都一直有赖于英国的地位;加拿大尤其是我国与英帝国始终保持良好关系的一个不可或缺的人质;英国的地位则有赖于能否保持欧洲大陆的均势,如同对英国一样确保没有任何单一强国统治欧亚大陆,对我们而言同样是必须的。”George F.Kennan, “American Diplomacy 1900-1950”, Chicago:University of Chicago Press,p.5.

美国在对华政策制定过程中,地理因素扮演了重要角色。中国国际问题研究专家吴心伯指出,20世纪90年代中期以后,克林顿政府调整了美日同盟,加强同亚太地区国家的军事联系,增加美国在亚太地区的军事和活动,以提升对华安全防范和威慑,表现出鲜明现实主义政策倾向。虽然克林顿政府总体上奉行新自由主义的对华接触政策,但其对华安全政策的地缘政治和均势政治是显而易见的。吴心伯:《世事如棋局局新——二十一世纪中美关系的新格局》,上海:复旦大学出版社,2011年,第13页。而乔治·凯南也明确地指出,“在拥有合理的善意和理解的情況下,我们无需担心英国成为我们的敌人。我很希望就日本而言类似情况也能占主导地位,因为日本在太平洋的地位同英国在大西洋的地理位置是相似的”,发展与它们两国的良好关系对平衡世界均势支点上的权力非常重要,而权力均衡正是“我们物质意义上安全的基础”。George F.Kennan,“Realities of American Foreign Policy”, Princeton:Princeton University Press,1954,p.54.地缘政治和力量这些传统的现实主义思维在布什政府的对华安全战略也表露无遗。George F.Kennan,“Realities of American Foreign Policy”, pp.13-14.

通过研究中古时代国际关系史和近代国际关系史中的制衡案例,地理因素,除了可以使国家制衡的成本降低之外,而且还可能使国家尽早对霸权国家或潜在霸权国家的霸权的图谋和行为进行制衡。也就是说,在特定的条件下,地理因素可以触发国家制衡行为的瞬间形成。正如吉尔平所指出的那样,过去500年间有一项主要的目标是当时的历届都有的,就是防止低地国家落入敌人手中。[美]罗伯特·吉尔平:《温和现实主义视角下的国际关系研究》,《世界经济与政治》2006年第4期,第67页。而17世纪的英国大使坦普尔也这样写道:“弗兰德一旦控制在路易十四手里,荷兰人就会感到他们的国家只相当于法国的沿海一个省份。”由于坦普尔持有这种看法,“他主张英国应该执行反对法国的政策,他认为法国在低地国家的统治,预示着它将对征服整个欧洲。他接二连三地向其政府指出法国征服沿海地区会给英国带来多么大的威胁,并急切地指出,需要加快与荷兰之间的相互了解。他说,‘这将是我们对上次在与北部七省联合体战争中,坦普尔在这里说的英国与联合七省之间所发生的战争,在历史学界被称为第二次英荷战争(1665年-1667年)。具体可参见:马汉:《海权对历史的影响》,第115—181页。曾欺骗了我们的法国的最好报复。”[美]马汉:《海权对历史的影响》,第183页。所以,日本对蒙元帝国和英国对法国霸权制衡的案例说明,地理因素不仅是国家采取选择制衡催化剂,而且也是国家选择采取制衡行为的触发引信。这也可以解释为什么北条时宗面对蒙元帝国政治诱降和强大的军事威胁时,坚决采取了制衡的外交政策和军事战略,抗其命、斩其使、率领日本军民坚决抗击蒙元帝国的远征。拿德意志神圣罗马帝国所处的地理环境与英国所处的地理环境进行比较,就会发现有着极大的反差。由于德意志神圣罗马帝国位于欧洲的中心地带,没有天然的防御屏障且周边邻国较多,因此地缘上的不利条件带来了国家的灾难。在三十年战争结束的时候,在德意志神圣罗马帝国境内,六分之五的乡村被摧毁;捷克和萨克森的所有的矿山全部被摧毁;而德意志神圣罗马帝国的人口也减少了三分之一。丁建弘:《德国通史》,上海:上海社会科学院出版社,2007年,第78页。而英国所享有英吉利海峡天然而又坚固的防御屏障对英国的经济发展和国土安全起到了决定性的保护作用。那么,与此相对应地,英国的综合国力不断增长。得益于综合国力的迅速增长,在维护主权独立和领土完整等国家利益的需求下,使得英国更倾向于对霸权国家或潜在的霸权国家采取制衡战略。这一切都证明了地理因素起着非常重要的作用。国际关系学者刘丰在他的《结构压力:霸权正当性与制衡行为》一文中指出,英国与法国的实力差距较小,制衡的紧迫性低于其他国家,这个时候为何会迅速组织反法联盟呢?这主要因为法国占领比利时,直接威胁到了英国的安全利益。英国一直把“低地国家”视作其屏障,如果哪个国家入侵这个地区,那么将直接威胁到英吉利海峡的安全。刘丰:《结构压力:霸权正当性与制衡行为》,《国际政治科学》2009年第3期,第30页。刘丰的研究间接证明了地理因素是国家采取选择制衡行为触发引信。

五 现实的启示

(一)永不降低的地理因素

英国著名的海上战略研究专家杰弗里·蒂尔在分析美军仁川登陆战例时指出,1950年9月美国部队在首尔几英里之南的仁川登陆,揭示了此种海上机动全部优势。美国海军陆战队这次出人意料的两栖攻击深入敌人的后方,打断了他们的整个计划,威胁了他们的补给线,迫使他们围困釜山联合国军的部队匆忙撤退至西南地区。[英] 杰弗里·蒂尔:《二十一世纪海权指南(第二版)》,师小芹译,上海:上海人民出版社,2013年,第97页。设想,如果不是朝鲜半岛南北狭长的地形,麦克阿瑟还会选择在仁川登陆吗?由于科学技术的发展,出现坦克、飞机、现代船舰和导弹,突破大片水域和复杂地形实施大规模的力量投送,甚至全球力量投送已成为可能。这是否就意味着地理因素的消除,其不再发挥重要作用?答案当然是否定的。英国著名的军事理论家富勒指出:坦克和装甲车虽具有强大的越野能力,但它们只有在避开江河、丛林、围墙和铁栏时,才能在道路上运动。[英] 富勒:《装甲战》,周德等译,解放军出版社2007年版,第59页。也有不少学者如米尔斯海默就指出,在通常情况下,海军把陆军越洋运送至友好国家登陆是没有什么严重障碍的。但当海军试图把一只野战力量运送到有对手严密防守和控制的一国领土时,海军在这里充当急先锋会处于明显不利态势之中,当企图实施两栖登陆作战来对抗以陆地基地为依托强大的陆战力量时,大陆国家的强大陆战力量很可能把侵略军赶下海去。John J.Mearsheimer, “The Tragedy of Great Power Politics”, New York:W.W. Norton & Company 2001.p.100.“认为技术可以将地理因素一笔抹杀的论调,即使证据充分,最多也不过是一种似是而非的谬论”。凡是相信地理已经不再起作用的人,都是对军事物流缺乏起码的认识,那毕竟是一门关于如何把大量人力物力从一个大陆运往另外一个大陆的学科。[美]罗伯特·D·卡普兰:《即将到来的地缘战争》,第44页。所以,直到今天地理因素仍然可以阻碍大规模地面力量的全球投送和部署,仍然是国家制定外交政策和军事战略以及采取军事行动时所考虑的重要因素之一。正如斯皮克曼所言:“地理不用自辩,而是自明。”[美]罗伯特·D·卡普兰:《即将到来的地缘战争》,第40页。

前苏联海军战略家,也是前苏联海军真正的缔造者,戈尔什科夫在他的著作《国家海上威力》中这样写道;海洋环境对各国经济的影响是巨大而多方面的。海洋蕴藏着极其丰富的各种工业原料,拥有巨大的潜藏能源。海上有各国间交往最重要、最经济的交通线。海洋中的生物蕴藏量超过陆地生物总量的许多倍。因此,可以认为,大洋是解決地球上不断增长的人口所需食品的主要来源之一。[苏]谢·格·戈尔什科夫:《国家海上威力》,房方译,北京:海洋出版社,1985年,第15页。前苏联就是按照戈尔什科夫的海权思想,从上世纪六十年代中期开始,倾举国之力打造一支强大的苏联红海军。在七十年代初,前苏联依靠着这支强大的红海军,转守为攻,在与美国对抗中第一次获得了主动权。所以,地理因素至今对国家外交政策和军事战略的选择,都起到了至关重要的影响。正如罗伯特·卡普兰所指出的那样,即使是在洲际弹道导弹核武器时代,地理也至关重要。他引用摩根索的话,中小型国家,如以色列、英国、法国、伊朗,不能承受美国、俄罗斯和中国等陆权大国所能承受的同级别打击,因此他们的核威慑战略缺乏必要的可信度。[美]罗伯特·D·卡普兰:《即将到来的地缘战争》,第46页。可见,即使在核时代,地理因素对国家安全仍然有着至关重要的作用。

(二)地理因素对于国家应对非传统安全威胁的启示

地理因素,不仅在传统安全领域问题上对国家有着至关重要的作用,而且在应对全球变暖和粮食安全问题等非传统安全领域的问题上,对国家也有着生死攸关的作用。冷战后,非传统安全领域的威胁日益增加,危害越来越大,甚至超过了传统安全的威胁。例如,海盗和海上恐怖主义。现代海盗出没于世界“五大恐怖水域”——西非海岸、索马里半岛附近海域、连接苏伊士运河的红海和亚丁湾一带、孟加拉湾沿岸以及马六甲海峡和整个东南亚水域。其中, 马六甲海峡和整个东南亚水域则一直属于“恐怖中的恐怖”地带。2005以来,索马里海盗活动猖獗起来,成了“恐怖天堂”。还有像难民问题、全球气候变暖问题、大规模杀伤性武器扩散问题、跨国的恐怖袭击、以及地区性饥荒和能源安全问题。地理因素对这些非传统安全问题的产生以及国家解决这些非传统安全威胁所能发挥至关重要的作用。罗伯特·阿特指出,在美国重要的利益之中,自然也包括了保护全球环境不受损害,特别是不受全球变暖和气候巨变带来的各种负面影响。[美] 罗伯特·阿特:《美国大战略》,第7—8页。地理因素对于国家应对全球气候变化的重要性是不言而喻的。根据竺可桢先生的研究,唐代的气温,要比现在的气温高摄氏一至两度。竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期,第27页。而这种状态对于岛屿国家,尤其是国土面积狭小的岛屿国家是致命的安全威胁。因为这种气候条件下,会导致海平面上升和台风的强度进一步加强。例如,2013年11月上旬,在菲律宾登录的超强台风“海燕”就是明证。根据中国新闻网引述联合国网站的报道称,这次风灾共使菲律宾1410万民众受到影响,导致410万人流离失所,110万所房屋受损,6069人死亡,1779人失踪。另外根据联合国粮食计划署此前的预测,受台风海燕影响,菲律宾5个重灾区的稻米产量减少90万吨,2012年这5个地区的稻米产量约占该国谷物总产量的三分之一。《非台风1410万人受灾 联合国称灾区人道需求迫切》,中国新闻网,2013年12月8日,http://www.chinanews.com/gj/2013/12-18/5631909.shtml.在这种全球气候变暖大趋势下,这种灾难会周而复始地发生,这不仅会严重威胁到这些岛屿国家安全,而且严重影响它们的经济发展,使得它们在与其他地理优势国家的竞争中,处于明显不利地位。

相反,在中国历史上,只有战国时代后期和汉唐帝国时代平均气温比现在高一至两度。当温度每上升一度时,250毫米降雨带,就会向北推移5公里。而这种降雨带向北推移,必然会使占国土面积一半以上的中国北方地区,气候更加温润。通常在地理学和气象学上,以秦岭和淮河为界,在它以北的地区,被称为中国北方地区。由于中国北部地区地势平坦,而且在东北和西北地区也有上好的黑土地和黄土地。再加上气温的上升和降雨带的北移,使得在中国北方地区种植粮食作物,可以一年两熟,潘鸿声:《战国时代的六国农业生产》,《农业研究集刊》(第二册),科学出版社1960年版,第60页。而现在的气候条件下只能是一年一熟。因此,假设目前全球平均温度升高一至两度,对于中国南方沿海地区,可能受到的影响与那些岛屿型国家所受到影响是差不多的。但是对于中国北方地区来说,相反会变得更湿润温暖。这就是说,由于受到全球气候变暖,中国南方沿海地区所遭受到台风和干旱,以及风暴潮的天气所带来工农业损失,完全可以由中国北方地区来弥补,甚至还可以高于现在南方沿海地区的工农业产量,进而使中国的综合国力进一步得到提升。

六 结论

通過理论分析和案例研究发现,地理因素与现代国家的大战略构建和制定,存在着明显相关性,地理优势的有无对一个采取追随还是制衡霸权国的扩张有直接影响。具有地理优势的国家往往能够成功地制衡霸权国的扩张。需要特别指出的是:地理因素不仅单独对霸权国家的霸权扩张具有一定的遏制作用,而且,当它与制衡霸权的其它因素叠加起来的时候,地理因素的助推器角色便会体现得尤为明显。正如在成本收益曲线的模型下,国家获取利益是国际关系的永恒主题,利益也主导了国家决策的动力机制。因此,在面对霸权国家的扩张行为,自身利益将要受到损害或已经受到直接威胁时,经过成本收益的理性思考,受威胁国采取制衡的战略最为有利,地理优势也将会使这种有利从可能变成现实和有效。应该承认,当缺乏地理上的优势时,受威胁国采取追随或者扈从战略,也是一种理性行为。

对于新兴崛起中国来说,在构建国家战略的时候,必须考虑自身所处的地理环境,使本国战略符合经典地理政治理论的逻辑,从而为实现中华民族伟大复兴中国梦构建确实可行的战略蓝图。“伟大的政治家在做出制衡霸权国家的决策时,决不应忽视自己本国的地理因素,当一个人谈到健康的政治本能时,通常意味着他对政治权力的地理基础有一个正确的估价。”中国要按照经典地理政治理论和传统现实主义的逻辑作为外交政策和军事战略的起落点。只有这样,才能突破美国对中国地理上的遏制,从而使中国的崛起真正地摆脱美国干扰和遏制。