回家的礼物

2017-03-21胡巍

中国经济周刊 2017年4期

胡巍

1月13日,2017年春運第一天,北京火车站客流如织。春运、过年、长假,这些都与回家发生着联系。在他们的行李箱里,大概都少不了过年的礼物。

在物质文明高度发展的今天,人们送礼的选择越来越大,对礼物的理解也有着各自的想法。《中国经济周刊》记者采访的这些人,或定居北京,或旅居国外。他们所选择的春节礼物蕴含着对家人的情感表达,也充满了时代特色。在社会的大天地,他们都是普通人;在各自的小天地,他们又都是家里的大人物。对家人而言,最好的礼物就是回家过年。

小章,25岁,河南人,保安。他给5岁儿子的新年礼物是一部旧手机。“同事用了几年淘汰下来,电池不行了,10块钱转给我了。”

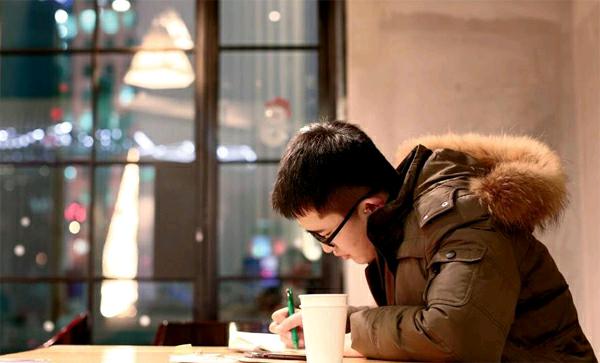

小崔,90后,创业者,图为他在中关村创业大街的一家咖啡馆整理新年礼物清单。小崔在青岛有一家技术公司,承接编写各种程序。 “过年打算给母亲送东阿阿胶,送爸爸好酒,每年都差不多。”

小汶,公务员,图为他在超市选购礼品,打算送妈妈一些有北京特色的东西。前两年家人支持他在京首付买了房,但月供压力很大。一年前他通过司法考试,打算将来转行做律师,减轻一点经济压力。

秦翼,32岁,手工艺人,前媒体从业者,和爱人莫莫在北京创办了一间皮雕工作室。“我所理解的工匠精神,是一种心意,就是匠心。今年要到大年三十才回南京老家,给我最好的四个兄弟每人做了一件皮雕。兄弟情义,也要匠心经营。”

华菁,法语名字叫Channe, 在法国学习工作生活十年有余,在巴黎开了自己的公关传媒公司。因为定居国外,好几年没和父母一起过春节。“这个春节我们一家三代同堂,我觉得这是给父母最好的礼物。”(左图为受访者供图。)