石韵

2017-03-16郭玉镇

郭玉镇

石之韵,犹诗之韵也。诗无韵读之如嚼蜡,石无韵品之似醴糟。诗之韵藏于万物,源于生活,明察于目,昭然于心。“满园春色关不住,一枝红杏出墙来。”谙悉常景,人皆熟视无睹,唯诗人慧眼察其韵,宣告春天之来临,使之流传千载而不衰。“野火烧不尽,春风吹又生。”“夕阳无限好,只是近黄昏。”不都是生活中司空见惯的现象吗?然而,如此“现象”一经诗人点拨,人们似乎才恍然大悟:生活原来是那样的丰富多彩,韵味十足。在明白晓畅的诗句中,却包含有极其高深的哲理性。

石之韵,莫不然。一石一韵,藏于石中而悟于人心。石之韵犹丽日中天,万物益而不知;似皓月当空,山川明而不觉;像众星拱斗,普天亮而不显。

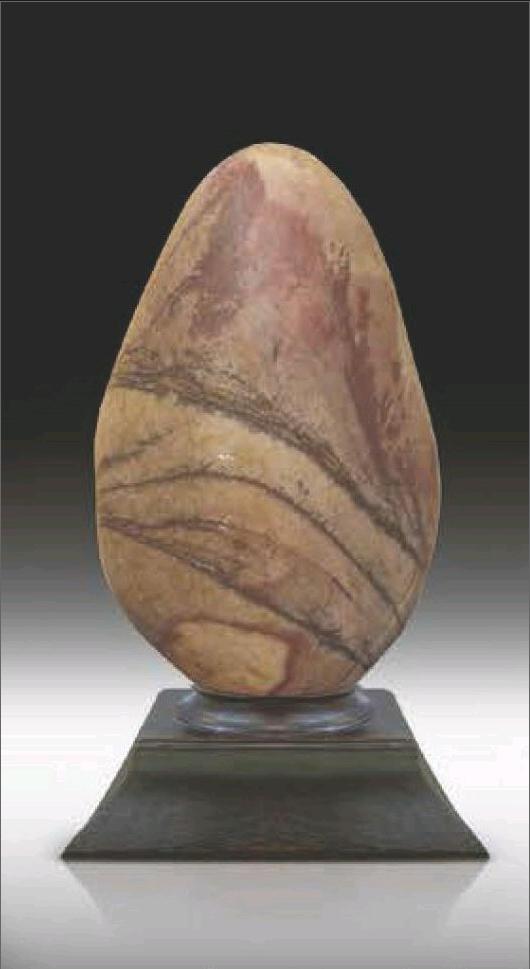

精美之石,一石一画,一石一景,有诗之意境,歌之情怀,画之香色,山之峻德,水之清丽。五千年之华夏赏石文化,咏石诗在“诗海”中应占有一席之地。

“它山之石。可以攻玉。”(《诗·小雅·鹤鸣》)韵在一“攻”。欲出美玉,必以坚硬砺石攻之。攻,琢磨也。若以温润之玉相磨,两两俱伤,也难成美玉。北宋鸿儒,一代易学大师邵雍以砺石喻侵犯欺凌,以美玉喻品行高尚之人。以此看来,所谓侵犯欺凌犹如粗糙砺石,倒是成就“美玉”之必备品。类若孟子“天降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”一般,其略皆在一“攻”。

“终生不归去,化作山峰石。”(《粤西诗载》:秦人·咏“飞来石”)韵在一“化”。虽为“飞来”,有孤悬客寄之嫌,但已化生山岩,故而“终生不归去”。飞来石耸立在安徽省黄山风景区平天石工西端一巨大岩石平台上,两大岩石之间的接触面极小,和周围山峰豁然分开。形态奇特,似天外飞来,惊险莫名。真可谓天设地造,令人惊叹不已。

“中原一孤石,地理不知年。”(南北朝·高僧惠标《咏孤石》)韵在“孤”字。孤石指鄱阳湖出口入长江处的大孤山,虽不知其地理结构及地貌形成的年代,但其雄伟磅礴之气势,瑰丽英姿之韵味,都体现在一个“孤”字上。虽孤峰独耸,却横扼大湖,有一夫当关之霸气。

“县以石名,石因县灵,隋皇圣明置斯邑:……”(隋·《灵石县志》诗联[上])韵在“灵”气。灵而赐名“灵石”,灵而设“灵石县”县治。隋文帝杨坚北巡,途经太原傍汾开道时,获此石。据《灵石县志》记:此石“满身孔洞,似铁非铁、似石非石,其色苍苍,其声铮铮”。文帝遂赐名“灵石”,并下旨割地设“灵石县”县治。至今一千余年,县名、治地无更改。

“终日望夫夫不归。化为孤石苦相思。”(唐·刘禹锡《望夫石》)这“孤石”也能“苦相思”?是写石,是写人?确实是写石,确实是写人。望夫石静候山头,暴霜披露,风雨不动,深情缱绻,千年如一,只在一“望”,“失望”而苦思,是写石。然而,诗的更深寓意是借咏石来寄托诗人在永贞革新运动失败后,长流远州,思念京国之迫切情怀。其言写石,其意在人,韵之发于内而见于外,就非同一般了。

“石虽不能言,许我为三友。”(唐·白居易《涌云石》)。石不能言,却把我当做品德高尚的朋友。妙在不言,韵在不言。白居易与“双石”结为“三友”,托石寄情的内心感悟对当代及后人影响极大。如“与石为伍”、“拜石为兄”、“尊石为丈”、“以石为谋”等,石我交融,其韵外传于形,默然于心,“益者三友”,以心相“许”,披心相付,不言又何妨?

“花如解语还多事,石不能言最可人。”(南宋·陆游《闲居自述》)。花若说话,平添事端。石不能言,却能可人。这可人之处,就在于赏石者发现了其韵致敦厚、笃实之品相,不言也罢,“解语”何益?与“桃李不言,下自成蹊”有异曲同工之妙,更有九故十亲之近。

“闻君家有风林石,镌刻无痕画无迹。”(北宋·司马光《风林石歌》)石之韵藏在大自然的鬼斧神工中,风雨琢饰,既“无痕”又“无迹”,自然天成,非人力所能及。神藏韵于形,形寄韵于神,形神兼而合之,韵匿其中。这就看你如何来发现它。

“怪石以丑为美。丑致极处。便是美致极处。”(宋·苏东坡《丑石》)美隱丑中,丑匿美中,韵在丑美间。这种悖乎常理的审美观,其奥妙在于巨大的内外反差上,犹人之才气深藏于骨髓中一样,喑于外而清于内,卓尔不群。象高人逸士晏婴、庞统、刘允之辈,其貌不扬,“胡为将,胡为相?”奇貌中藏着经天纬地之才气,丑陋中深含盖世绝伦之俊美。同理,闭花羞月,沉鱼落雁之辈,未必皆美。妲己一言,纣王焚于鹿台。褒姒一笑,幽王遗恨千古。非致彼“极处”,就无致此“极处”,石之如此,人之如此。

“石与人俱贬,人亡石尚存。”(宋·张芸来《为苏致哀词》)。建中靖国元年(1101年)七月二十八日,苏轼自儋州贬所北归途中卒于常州。“讣闻四方,无贤愚皆咨嗟出涕。”张舜民的“哀辞”首联从人石俱贬写到石存人亡,感伤至极。人贬指苏轼自定州远谪岭南。石贬指“以公(苏轼)迁谪,雪浪之名废而不闻”。石韵在义,义谓天下合宜之理。历史能以石纪人,“石尚存”,石韵就必存,人之精神自然也不会灭。石之千古,义之千古,人之千古。“画师争摹雪浪势,天工不见雷斧痕”之咏石佳句,千秋吟颂。

“我持此石归,袖中有东海。”(宋·苏东坡《文登蓬莱阁下石壁千丈》)石韵之大,浩瀚如东海,而却握之于袖,“百仞一拳,千里一瞬”,其韵不仅在石更是藏于人心。唯人心之大,能容三山五岳,可纳五湖四海,胸怀九土之郭,志在八荒之野。形似夸张,真为写实,袖中有东海亦在情理之中了。

“谁知兹石本灵怪,忽从梦中至吾前。”(宋·苏东坡《咏怪石》)诗人用志怪小说的荒诞手法,在咏物中别具一格。石从潜意识中走来,现于梦中,向苏轼托梦,为自己辩解。“怪石”之品格高贵,节概弥坚。震霆凛霜不可变其节,精雕细磨难以夺其志。“石韵”即“人品”,“人品”如“石韵”,悉为景仰。

“奇才列石尽玲珑,锐比精兵十万雄。”(宋·诗人赞《八卦阵》)孔明在长江边集卵石,垒成闻名于世的八卦石阵,令吴兵望石却步,谈石色变。石非灵物,何以“锐比精兵十万雄”?其韵在魂,石魂为韵之升华,为最高境界,捕捉颇难,用之极繁。唯经纶济世之辈,名高万古之徒,方能玩于股掌之间。孔明先生可谓古今第一玩石家,鼠辈岂能与之媲迹?

“山下曾逢化松石,玉中还有辟邪香。”(宋·苏轼《沉香石》)石之韵,是散发于沉香石中的香气。“沉檀龙麝”之“沉”,就是指沉香,其冽香自古以来即被排在众香之首。沉香香品高雅,既能辟邪又能彰显其正,且彪炳其德。苏轼是借沉香自勉,虽深陷逆境,但仍要以沉香为鉴,保持晚节,作一个立场坚定且精神超然的士君子,使其品节留香百世。

“南崖新妇石。霹雳压笋出。”(宋·黄庭坚《题新妇石》)北宋大书法家黄庭坚偶得怪石,石面有二三十节环状圈纹突起,犹似竹笋,将它倒置,又如一座宝塔,古人便形象地称之为“竹笋石”或“宝塔石”。其实,“怪石”乃四亿多年前生活在海洋中的凶猛食肉无脊椎动物震旦角的化石。“笋”藏石中,生命之奇观,其韵在融合,于是作者挥笔在“石笋”上题诗。这才使重见天日九百多年的“怪石”,仍然是目前收集到的唯一一块化石和名家书法集于一身的艺术珍品。

“雁山菖蒲昆山石。陈叟持来慰幽寂。”(宋·陆游《菖蒲》)昆山石出江苏昆山玉峰山(俗称马鞍山)。昆石晶莹洁白,玲珑剔透,古朴典雅。昆石火气暖,栽菖蒲等物于上,生长茂盛。置之于案几上,能悦人耳目、怡人心神。人寄情于石,石亦慰人幽寂,韵在情愫。

“钓利钓名者。纷纷三峡中。何人化为石,又作钓鱼翁。”(宋·王十朋《石渔翁》)韵在一“钓”,钓名钓利而非鱼也。诗借西陵峡中一块形如老翁持竿钓鱼的奇石来写人,世人为名利而钓,纷纷攘攘。人化石,万古一翁,虽孤苦伶仃,但仍为名利而钓。翁化石,石作翁,石人合一,无非皆为钓名钓利而已。鞭辟入里,发人深省。

“臣心一片磁针石。不指南方不肯休。”(宋·文天祥《扬子江》)韵在以石喻心,通俗恰切。诗中“南方”指南宋朝廷。诗中的磁针石,即指南针。诗人爱国之心不变犹如磁针石指南。文天祥于五坡岭兵败被俘,宁死不降,虽历经患难,但忠于南宋王朝之心不变,终在柴市从容就义。

“谁知片石多情甚。曾送渊明人醉乡”(宋·程师孟)。韵在“多情”,更在一“送”。片石虽自然平淡,恬静古朴,但石心淳朴,又“多情甚”,能醒人之醉,当然也足以尊为上乘雅石了。江西庐山南麓的虎爪崖下,是晋陶渊明故里栗里。渊明当年不为五斗米折腰,归田园与山石为伍。在栗里村近处的溪涧横卧一块巨石,相传陶渊明酒醉后常高卧于此石上,故名“醉石”。清袁枚《过柴桑乱峰中蹑梯而上观陶公醉石》:“先生容易醉,偶尔石上眠。谁知一拳石,艳传千百年。金床玉几世恒有,眠者一过人知否?不如此石占桑,胜立穹碑万丈长。”据说,1946年此石被毁,改为石碾去为“五斗米折腰”了。悲哉!痛哉!谁毁铮铮一方石,负伤累累羞来者?

“千岩万壑来几上。中有绝涧横天河。”(元·赵孟頫《赋张秋泉真人所藏研山》)韵在小中见大。时赏石书画大家赵孟叛,曾与道士张秋泉真人善,倾倒于张所藏“水岱研山”石。一拳之石,能蕴涵嵌空玲珑之奇巧,千峰万壑之巍峨,风起云涌之波涛,江河万里之气势。其千里一瞬的艺术效果,令其惊叹不已。

“贪壁宝丧。爱石愚增。”(明·李俣《却壁铭》)“璧”,灵璧磬石也。爱石何以“愚增”?韵在“贪”与“丧”间。贪而丧“宝”,丧而“愚”增,爱又何益?明代御史李俣,奉敕督储按灵璧,因念及“泗滨浮磬”之言。主簿李琮随即以其家石磬为献,李俣拒而不受,并写下《却璧铭》以铭其节。

“有石高仅尺,宛而巫山同。”(明·王世贞《题灵壁石》)韵在以小见大,有石徙山移之妙处。仅尺之石,有山有水,也有平原山峰,类巫山之微影。宋《云林石谱》载:灵壁石“或成物状,或成峰峦,嶙岩透空,其状妙有宛转之势,或多空塞……或状四时之景。”像通灵宝石,生机昂然,意境深远,韵飞胸外,充塞宇内,其品位至高至尊!

“石人守望在峰头。历尽风霜几千秋。”(明·赵敏)石人立于高山之巅,藏在深谷老林,有一种山骨峰魂之浩然正气,人生当也如此。石人韵在一“守”,守因钟情,情在一“尽”,尽方临风霜千秋,可感涕零俱下。

“溪上望穿石,欹悬如瓮子。石底望溪山,山山如镜里。”(明·袁宏道《咏穿心石》)。《云林石谱》:“襄州江水中多出穿心石,色青黑而小,中又小窍。土人每因春时向水中摸之,以卜子息,”古襄阳人春季在汉江边寻找有孔窍之石,穿起来,妇女戴于首,祈求生子。或用薏苡草作丝、穿心石作珠,小孩戴于腕,消灾避邪。此石韵在空灵通透,通而不阻,以贯子孙万代。

“石钟天乳无穷饮,藓缀龙岩有翠鳞。”(明·赵敏《丈石钟乳》)。观自然钟乳山石,有翠藓堆蓝,浮光鱗鳞之美,犹饮“乳”之甘醇。“天乳”一“饮”,无穷无尽,韵在其“亲”,传达出诗人对钟乳石情有独钟的感慨。

“鬼斧何年巧弄丸,凿成拳石寄层峦。”(明·李楷《咏风动石》)韵在一个“巧”字。巧而“层峦”,功在“鬼斧”。东山岛风动石以奇、险、悬被古代文人誉为“天下第一奇石”载入《世界地理之最》。同样,明·文三俊《赞风动石》诗曰:“是石是星丽太空,非风摇石石摇风。”风动石,是一种自然奇观,风吹则石动,摇摇欲坠,让人悬心吊胆,但绝不会跌落山崖。此诗韵在“非”字,“非风摇石”“非石摇风”。神哉!摇者谁?给读者留以无限遐想空间。

“山白鸟忽鸣,石冷霜欲结。”(明·袁中道《夜泉》)。“石冷霜欲结”,由视觉联想触觉。清幽的月色,一片冷光洒在石头上,由冷和清白的月色幻化出像是要凝作霜的想象,像是石头也有感知,单是看都有冰冷的感觉,似有见月怖喘之嫌。虚写石冷,韵在虚实间。同时作者以鸟之感官错乱导致“忽鸣”,巧妙地运用通感艺术手法表现了山的寂静和生机,渲染了清冷幽静的气氛。

“一卷奇石何玲珑,五丁巧力夺天工。……石峰面面低空翠。春阴云气犹潆潆。”(清·陈维诚《玉玲珑石歌》)韵在玲珑。上海豫园的玉玲珑亭亭玉立,朵云突兀,好似千年灵芝。“以一炉香置石底,孔孔烟出;以一盂水灌石顶,孔孔泉流”,万窍灵通。石面凹凸不平,似老人脸之皱纹。质地细腻,晶莹剔透,“漏瘦皱透”皆备之。自古及今一直被赞赏为石中甲品。

“吾生尤爱石,谓是取其坚。掇拾满吾居,安然伴石眠。”(沈钧儒《与石居》)韵在“其坚”。坚者,骨气轩昂,刚强不屈。使吾尤爱之,方满吾居,安然伴眠。沈钧儒一生嗜石成癖,书斋曾名“与石居”。沈钧儒为著名的“七君子”之狱,但其爱国之心坚如磐石,不屈不挠,置个人安危于度外。

郭沫若《水龙吟·奉题沈钧儒先生“与石居”》发出了“轻灵可转,坚贞难移,良堪拜倒”之感叹。

“万仞峰巅石,独尊我倨骄。忽而风雨过,方慕九天高。”(天圆《天工奇石》)韵在石“品”,石品者,人品也。品唯倨骄,故身居万仞峰巅,不知天之高远,于是乎骄横不恭,自高自大,进而八荒六合唯我独尊。忽而风翻雨滚,始觉天高地迥,宇宙之无穷。方自惭形秽,生慕天之心。真可为“跻攀分寸不可上,失势一落千丈强”(唐·韩愈《听颖师弹琴》)者而“点赞”。

石无尽,韵无穷,灵犀于心,石韵生焉!