工尺七调之间究竟是怎样的关系

2017-03-16杨善武

杨善武

摘要:工尺七调是直接承袭自燕乐七宫,为明清以来传统音乐中广泛应用,一般于曲笛上以三孔D为基准所表明的一个现实的乐调系统。工尺七调之间的关系基于笛管乐器条件,按照一律以七声和七声为角方式构成,具有乐调逻辑的确定性与规律性。现有工尺七调的表述不是某个人提出的,而是对于历史乐调与现实传存规律的遵循与反映。工尺七调作为一个乐调系统,其于曲笛上表明的关系没有问题。对于曲笛两个音孔出现的调的出入,需要进行具体分析。从历史的、现实的、逻辑的各种角度入手,考虑到乐调形成与实际应用中三孔与筒音基准的不同、一支笛管上表述与不同乐器实施、一般规律之外的特殊例外等诸多条件因素,从而对这个乐调系统努力获得一个比较客观、全面而深入的认识与把握。

关键词:工尺七调;曲笛;半孔调;开孔调;基准音

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2016)04-0031-10

工尺七调是明清以来我国传统音乐中普遍使用的乐调系统。该系统是在笛管乐器上形成,是以笛上音孔、音位表明七调之间的关系,所以又称作笛上七调。近代以来,一般以筒音为A(三孔为D)的曲笛为准,将七调表述为:

小工调 凡字调 六字调 正工调 乙字调 上字调 尺字调

D bE F G A bB C

近期杜亚雄先生为文,认为这样的七调关系是由“杨荫浏最早提出”,后为普通乐理、词典条目与理论著述所广泛采纳。杜文认为工尺七调中的凡字调不是bE调而是E调,上字调不是bB调而是B调;七调之间应该是以小工调“为原调向属方向和下属方向各扩展三调构成的”。文中就此还从乐器操作、民间借字及文献记载等方面加以论证。那么杜文的所持所論能否成立?现有工尺七调表述是否有问题?工尺七调之间究竟是怎样的关系?

一、从笛上指法的难易程度看

杜文认为工尺七调的表述是杨荫浏提出的,说是“在专著和论文中完全采纳杨荫浏……意见的人,都不是笛子演奏家”,而“一些笛子演奏家却不完全采纳杨先生的意见”。意思是说,采用上述七调表述的都是不懂得笛子演奏,没有考虑到其中bE、bB两调能否在笛上奏出的问题。杜文的论述即首先由笛上指法的难易程度切入。

“笛、箫一类管乐器每个孔位可发一声,按半孔或用叉口……可降低半音”,筒音“只能发一个音”。工尺七调即是在各种开、闭孔,按半孔或用叉口的不同指法组合中演奏的。从“各调指法的演奏特点”看,“以叉口(半孔)运用得越少,演奏技巧发挥得越好,音色、音准也越好”,而“叉口(半孔)奏法运用得越多,演奏越困难”,特别是叉口(半孔)多出现在五声音上时,则对演奏影响最大。杜文中指出,七调中“筒音为五正声的各调,任何一个笛子演奏员都可以吹奏”。如下所示:

表中涂有灰色底纹的为半孔(叉口)指法奏出,其他为正常开孔指法。五调中筒音为宫的乙字调最容易演奏,没有半孔(叉口)的音,全为正常指法;小工调有一个半孔(叉口)音,正工调有两个,尺字调有三个,六字调有四个(一个为清角)。下面看另外的两个调bB与bE调:

其中上字调的bB调,七声中有五个半孔(叉口)音,五声中就有四个;凡字调的bE调,五声音都由半孔(叉口)指法奏出。因而杜文说,“这两个调……很难吹”“奏极慢的旋律或有可能,奏快的曲调则根本没有可能”,由此而否定七调中bB、bE两调的存在。下面看杜文所认定的B调与E调:

B调中没使用筒音与三孔音,但只有两个半孔(叉口)音,相对于bB调中四个五声音使用半孔(叉口),这里的四个则为正常指法奏出;E调中没使用三孔音,但只有一个半孔(叉口)音,相对于bE调的五声音均为半孔(叉口)指法,这里的五声音都是正常指法奏出。正如杜文所说“这两个调……比bE调和bB调要容易得多”。演奏中所用自然是选用容易的,而不会选用较难的指法。据此杜文认为,“凡字调不可能是bE调,而是E调,上字调也不可能是bB调,而是B调”。

杜文说“在专著和论文中完全采纳杨荫浏……意见的人,都不是笛子演奏家”。如果说“不是演奏家”而“完全采纳”现有工尺七调表述,都是不懂得演奏的难易之道的话,那么作为“提出”者的杨荫浏,却分明是一个精通笛艺的能手,他不可能不懂得、也不可能违背实际而选择七调中没有的调的。林石城于1959年编的《工尺谱常识》中,对于七调的表述与杨荫浏完全一致。要说他的确不是笛子演奏家,而是琵琶演奏家,但我们不能说他就不懂得工尺七调。即便是就“笛子演奏家”来说,杜文所说“不完全采纳”的情况,也只是将凡字调认定为E调,而对于上字调却依然是bB调。对于这个调,“笛子演奏家”为何不选择容易的,而偏偏要选那并不容易的?这里恐怕就不仅仅是一个指法难易的问题,可能还有其他方面的因素。对于上述两个调的问题,杜文中也认为“不能只看笛子指法的难易程度,还要结合有关文献进行考察”。

二、从古代琵琶的三调定弦看

为说明所提出的问题,杜文特别引用唐代贺怀智《琵琶谱·序》中的一段记载:

琵琶八十四调,内黄钟、太簇、林钟宫声,弦中弹不出,须管色定弦。其余八十一调,皆以此三调为

准,更不用管色定弦。

这段记载是讲用管色给琵琶定弦的,只要将黄钟、太簇、林钟为宫的三个调按照管色定好,八十四调中的其他各调便都有了依准,不再需要管色定弦了。杜文根据学者研究,认为这里用管色为琵琶定弦的“黄钟、太簇、林钟宫声”,相当于曲笛筒音的A、一孔的B和四孔的E,指出“这三个音在古代不用叉口或按半孔的吹法”,这样吹出来的音高稳定,稳定了“方可用……来定弦”。除了这两个音孔,其他二、三、四、五、六孔“则可以用叉口或按半孔的吹法”,使得一孔发出“高、下”二音。接着推论说,“如果不用按半孔……第一孔、第四孔一定是B和E,不可能是bB和bE”,所以“上字调只能是B调,不可能是bB调,凡字调也只能是E调,而不可能是bE调”。

以上所论存在两个问题,一个是对笛上音孔发音的误识。杜文说,笛上一孔、四孔都不用半孔或叉口而只奏一个音,包括三孔在内的其他各孔则一孔兼得二音,这种说法并不符合笛上实际。宋陈呖《乐书》对于笛上音孔发音有一段记载,在指出筒音“为黄钟合声”后,即按照笛上孔序依次注明所发音高及相应的指法:

从下而上一穴为太簇,半窍为大吕;次上一穴为姑冼,半窍为夹钟;次上一穴为仲吕;次上一穴为林

钟,半窍为蕤宾;次上一穴为南吕,半窍为夷则;变声为应钟,……半窍为无射。

这里清楚表明,筒音及三孔是只发一个音的音孔,其他各孔都可用“半窍”(半孔)奏法而一孔得二音。近代以后的笛子亦如古代,除了筒音外,三孔只发一个音而不用按半孔;一孔、四孔并非只发一个音,而是如同二、五、六孔一样,同样可用半孔(叉口)指法吹出两个音的。杜文中误将只发一个音的三孔,当做可按半孔的音孔;又误将可按半孔的一、四两孔,当做只发一个音的音孔。若是按照杜文所说,那么其所认定的B调与E调也将无法奏出,因为它们都要用到一、四两孔的半孔(叉口)音。

杜文对于音孔发音的误识,是与其另一个在逻辑推理上的问题联系着的。对于一、四两孔,之所以“古代不用叉口或按半孔的吹法”,是为了适应琵琶定弦的音高需要,因为如此才能发出定弦所需的B、E二音,这里并非是说一、四两孔在古代就不用叉口或按半孔,笛上就没有一、四两孑L的半孔(叉口)音。文献中为了定弦需要没有提及这两个半孔(叉口)音,并不是说这两个半孔(叉口)音就不存在;一、四孔“不按半孔”,所发音高必为B、E,并不否定“按半孔”所得之bB与bE,因为定弦并未涉及“按半孔”。即然文献未涉及“按半孔”,那么所谓“上字调只能是B调,不是bB調”,“凡字调也只能是E调,而不可能是bE调”的推论,也就完全失去了前提条件,而成为虚论。

《琵琶谱·序》所载用管色为琵琶三调定弦,与笛上发音中一、四两孔用不用半孔(叉口)音,七调中有没有bB与bE调,本是两码事。所用史料与所要论证的工尺七调之间没有关系。

三、从明末清初的七调记载看

杜文中还以明末清初方以智《通雅》中有关工尺七调的记载来表明所论的问题,记载中言道:

以笛列七,则尺上乙五六凡工也。尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺。清之重之,如十六钟加清声,谓之寄声、半声。此则可高可低,六字即有合字,五字即有四字。每一调则闭二字,如闭凡、上二字,则为平调;闭凡、乙二字,则为正调;闭五、尺二字,则为梅花调;闭六、尺二字,则为弦索调;闭五、工,则为凄凉调;闭乙、工,则为背工调;闭上、六,则为子母调。北调则微犯之,名日犯。此凡吹人皆能言之。

以上记载内容可分为两个层次:从开始到“五字即有四字”,是以正工调音列为准讲笛上七音的;“每一调则闭二字”以下,是以正工调为基础讲笛上七调的。七音记述的前两句,先是从筒音尺开始由上而下表明正工调的七音序列,接着由筒音尺开始表明所列七音的相生关系(音高逻辑关系)。这就好比古代理论在列出音阶七音后,往往又要表明七音间“宫生徵、徵生商”之类的相生关系一样。不过这里的七音序列与相生关系不是从作为宫音的上字开始,而是从筒音的尺开始,而且七音的相生关系不是古代理论的五度相生而是四度相生。对于“尺生六”一句,杨荫浏明确指出,这里是“以六孔全闭”的尺“取作生声之本”。明代朱载堉在古代“左旋隔八,右旋隔六”(即上五下四)相生之外,又提出了“右旋隔八,左旋隔六”(即下五上四)的相生关系,指出无论是哪一种都可以做到“左右逢源,循环无端”。《通雅》中不同于五度相生的四度相生表述,是元明清时期民间音乐的主流发展中、基于清乐音阶观念的一种特殊表现,反映了清乐音阶观念支配下乐调应用的特殊规律。

杜文认为,“尺生六”一句说的“根本不是四度相生关系”,理由是:由尺开始按纯四度推算至五,其“五”是个“下五”,相当于bla,接着的“五生尺”中的尺相当于re,作为下五的bla又如何相生到增四度的re?显然讲不通,由此而否定四度相生。实际上,这里的四度相生并非严格的纯四度关系,而是按照正工调七音所作的一种带有某种模糊性的四度关系表述,其中的个别音之间存在着高低半音之差,即如五有高五、下五,但都称作五一样。对此我们不能完全按照现代理论作出绝对的理解。如果这里表述的不是四度相生,那又是什么呢?杜文认为这里“是在讲笛子上的筒音”,是说筒音分别为七调的一个音,先是筒音为正工调的尺,接着是筒音为小工调的六,……最后是筒音为尺字调的五,然后又回到正工调的尺。这样的解释表面上看很合理,还避免了按四度相生最后的五“回不到尺”的问题。其实杜文所说的是筒音为七声(即一律七声),既是筒音为七声,那又为何按照四度关系表述?四度关系表述有何必要?既是筒音为七声,又为何运用相生关系表述呢?如果真是筒音为七声,将那个“生”字去掉,换一种说法岂不更好?再说,按筒音为七声解释,这一句就是在讲七调,但实际上这里的内容都是在讲七音。在前面第一句讲了七声序列之后,在后面第三句讲了高低八度音之前,这中间的一句依然是在讲音,而不可能涉及调的问题。

杜文在将相生关系的表述,解释成筒音为七声后,接着说,“工尺谱中的凡可以是高凡(#4),也可以是凡(4),乙则多半是指紧五(b7)”。这是在说七声中五声之外两个音的高低。其说“乙则多半是指……b7”,起码“少半”还可能是原位的“7”,为何要如此强调“b7”,根据什么这样强调呢?接着杜文说,这里“说的凡字调,筒音是凡(4),而不是高凡(#4)……上字调的筒音为紧五(b7)而不是7”。既然一个是筒音为fa,一个是筒音为bsi,依此推定的调那就必然“不是bE调,而是E调”,“不是bB调,而是B调”。可见杜文将相生关系的七声按照筒音为七声来解释,还是为了说明所要认定的那两个调。可是筒音为凡、为乙都分明各有两个音高,而杜文只是选取了能够得到其结论的音高,这其实还是一种先入为主的思维,这样解释文献并由此得出的结论是没有论证效力的。

对于七调的记述,杜文认为“是以……正工调的指法为准”,“闭二孔”后所余的“五个音孔吹出来就是”五声,五声确定后调也就得以明确。接着杜文就其所要论证的两个调,利用两个表格加以说明。杜文说,把正工调的工(B音)当做官、凡当做商、合当做角、乙当做徵、上当做羽的话,“这样吹出的只能是B调,而不可能是bB调”;将正工调的工(B)当做徵、凡当做羽、四当做宫、五当做商、乙当做角,“这样吹出的也只能是E调,而不可能是bE调”。照此看来,《通雅》记述的也就是杜文所认定的两个调了。其实杜文的作法就有问题。

杜文说七调的推定“是以……正工调的指法为准”,也就是以正工调的七音为准而明确各调,这是对的。可是在其所列的两个表格中,由筒音开始的七音却是A B3C#DE#F#G和AB#CDE#F#C,而不是正工调的ABCDE#FG,既然不是正工调的七声,那么由此为准所作调的推定就不可能出现合理的结果。

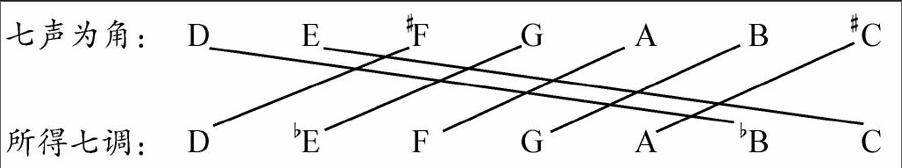

杜文解释七调是通过“闭二孔”而显示的五个音孔来明确某调的,这是对的。但是确定了五个音孔,只是明确了五声所在的五个孔位,并非某调的五声音高即可确定。由于推定根据的是正工调七音,正工调七音“闭二孔”后五个音高未必符合某调五声的要求,这就需要按照一定的规律加以调整。对于五声音的确立,我国传统音乐中都是先明确宫角大三度,宫角大三度音明确后其他音也就有了依准。那么作为宫角音孔的音如果不符合大三度的话,究竟是以上方的音高为准而调整下方,还是以下方的音高为准而调整上方?这自然关乎到所推调的不同。陳应时先生曾明确指出,工尺七调是以角音为准而确立调高并明确调名的。现有七调名称,譬如上字调、乙字调,其中上、乙都是指调中的工音即角音,上字调、乙字调即是指以上为工(角)的调、以乙为工(角)的调。工尺七调是以角音音高的明确、以明确后的角音音高为标准而明确宫角,进而明确其他五声、七声各音的。《通雅》所述也正是通过五声音孔的明确而以其中的角音为准而推定各调的。如下所示:

表中所列正工调的七声是各调推定的出发点与基础音高。上字调闭两个音孔(如●所示),一、三两个音孔为宫角音孔,以三孔D为角,向下推大三度bB为宫,明确此调为bB调;凡字调闭两个音孔,四、六两个音孔为宫角音孔,以六孔C为角,向下推大三度bE为宫,明确此调为bE调。杜文所作推定,没有真正以正工调七音为基础,又没有按照应有的逻辑规律进行,而是统统从一孔的B音开始,直接将B当做宫音、徵音,这样所得结果就一定是B调和E调了。

杜文中对于记载中四度相生关系的不解与否定,对于七调推定中七声基础的丧失和对于乐调逻辑规律的违背,可见其对于文献的理解,是从既有认定出发的,而文献中并不存在所解释的内容,七调记载未能表明所提出的问题。

四、从东北鼓吹乐的借字体系看

杜文还以东北鼓吹乐的借字体系来表明所认定的七调,说“民间流行的借字手法,也可以证明”上字调“是B调,而非bB调”,凡字调“是E调而非bE调”。

借字是我国传统五声性音乐的一种转调手法。所谓借字也就是借音,是通过改换原有音列中的音而使音关系得到改变,从而形成调高、调性的变化。借字从一个调出发,有向上五度与向下五度的不同,按照借字多少也有单借、双借、三借与四借的不同。杜文中以上、下五度的单借到三借来表明七调的关系,如:

杜文认为,从小工调出发运用借字“产生的六个调……加上原调”,这样的七个调便是工尺七调的七个调。并且概括说,“只要以一音为宫,并向属和下属方向各扩展三调”而构成的七调,都可以称作工尺七调。接着对曲笛上的七调作出论定:“如果以D为本调,向属方向扩展的三调分别是A调、E调和B调,向下属方向扩展的三调分别是G调、C调和F调,其中没有、也不可能有bB调和bE调”,这种由一调出发向两个不同方向借字扩展而形成的七调关系,“实际上也就是工尺七调之间的关系”。

表面看来,由小工调开始按照借字向上下五度扩展所构成的调关系,就是工尺七调的调关系。东北鼓吹乐所用七调就有这种关系的七个调,如《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》综述中所列七调:

上面七个调,从三孔的C开始向上五度的是G、D、A,向下五度的是F、bB、bE,其七调关系正好符合上述三借所涉及的调关系。但这是将三孔当做原调来看的结果,而东北鼓吹乐是以筒音的G调为本调的。若是从筒音的本调出发,按照上、下五度排列即为bE→bB→F→C→G→D→A,这显然不是杜文所论的那种以一调为中心上下五度对称排列的关系。

或许杜文只是借用上下五度三借来说明所要论证的七调关系的。从笛管的音孔发音来看,无论是三借所涉七调,还是吉林卷所列七调,的确都如杜文所论,其中一、四孔均为开孔调而非半孔调。但在东北鼓吹乐实际所用调名中,在某些乐曲的演奏中,却分明使用有一孔的半孔调的。《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》中有的曲牌,在分别演奏中使用了筒音为七声的七调,其七调及标注为:

筒音 一孔 二孔 三孔 四孔 五孔 六孔

A bB C D E F G

筒音=1 筒音=7 筒音=7 筒音=6 筒音=5 筒音=4 筒音=3 筒音=2

这里的七调不管是从三孔D或是筒音A开始按上下五度排列,都不符合上述三借所涉七调的关系,原因即在于一孔上不是开孔的B调,而是半孔的bB调。作为半孔的bB调,在这里是非常明确的。这个调在乐曲开始标注为“1=bB(7=A)”,既标明了do的位置,又标明了si的音高,两相结合就必然是一孔上按半孑L的调。特别典型的是有的乐曲还将包含一孔半孔调的七调作了集中展现,即如吉林卷的两首《七宫还原冬来尾》。下面是第一首的七调应用图式:

二孔 五孔 一孔 四孔 筒音 三孔 六孔 二孔

bA-bD-bG-C-F-bB-bE-bA

该曲从二孔bA调开始,按照清角为宫的方式连续向上四(下五)度调转换,最后又回到bA调。所用筒音为F,bG即为一孔上半孔(筒音上方小二度)的调。

从根本上说,三借所涉七调属于调的应用体系,工尺七调属于调的构成体系,二者不是同一范畴,工尺七调之间的关系不能用借字体系来解释。

五、如何认识工尺七调之间的关系

对于杜文所论,古代琵琶定弦与其所提出的问题没有关系,《通雅》记载中并没有所要论证的内容,借字体系也未能表明工尺七调之间的关系,但在实际应用中,又的确存在调的出入,需要认真加以分析。

笛上所用七调,筒音与三孔的调最为明确;二、五、六孔虽有“高、下”二音,一般默认为叉口指法的调,没有差误;唯独一、四两孔出现了是以开孔音(筒音上方大二度、三孔上方大二度)为调,还是以半孔音(筒音上方小二度、三孔上方小二度)为调的问题。

从笛上指法看,一、四孔按半孔的调没有开孔的容易,实践中应该使用的是一、四孔的开孔调。实际调的应用包括专业演奏所用,大都如杜文所论。刘正国在为贾湖骨笛测音时在一支七孔骨笛上吹奏了昆曲《翻七调》,所用调的序列如下:

二孔 六孔 三孔 筒音 四孔 一孔 五孔 二孔

bB-F-C-G-D-A-bE-bB

尺字调 正工调 小工调 乙字调 凡字调 上字调 六字调 尺字调

演奏是以G做筒音的,一、四孔的两个调分别为筒音上方大二度的A调,三孔上方大二度的D调。这种调的使用似乎印证了杜文所论。

从东北鼓吹乐看,《中国民族民间器乐曲集成·辽宁卷》中凡是一、四孔的调大都是开孔调,明确标作“开一孔作1”“开四孔作1”。四孔开孔调的使用在《中国民族民间器乐曲集成·吉林卷》中所显示的比其他调都要多。这显然表明了开孔调存在的现实性与合理性。刘正国演奏所用包括一、四开孔调的七调,也就是东北鼓吹乐一些乐曲所用七调。但一孔上除了开孔调,还明确使用半孔调,七宫还原的乐曲中即分明应用有包含一孔半孔调的七调。从辽宁卷中调的标注看,七调一般都以“1=E(筒音作1=E)”的方式表示。一孔的半孔调也是这种方式,如“1=bB(筒音作7=A)”。在所有调的标注中,只有开孔调不同,标为“开一孔作1”,而没有用“筒音作b7”的方式。这样的不同,似乎又是在表明一孔的半孔调是一种常规,而开孔调则是一种例外。

从实际应用看,四孔的开孔调的确是现实的,半孔调未见应用;一孔的调与四孔不同,开孔与半孔的都有使用。那么四孔的半孔调未见应用,是否就可以将其排除在外?一孔的两个调都有使用,是否都能纳入工尺七调之中?显然不能简单下结论。

工尺七调的存在有其历史的渊源,杜文即指出,工尺七调“直接承袭自燕乐二十八调”。工尺七调承袭的是燕乐调的七宫(七均),工尺七调的关系实际上也就是燕乐七宫的关系。下面将工尺七调由小工调开始与正宫开始的燕乐七宫加以对照:

D bE F G A bB C

正宫 高宫 仲吕宫 道宫 南吕宫 仙吕宫 黄钟宫

小工调 凡字调 六字调 正工调 乙字调 上字调 尺字调

二者之间结构关系相同,而且构成方式、乐调规律也彼此一致。燕乐七宫是以太簇(D)为七声的一律七声构成,工尺七调是以小工调上字(D)为七声构成,如:

一律七声:太簇为宫 太簇为变宫 太簇为羽 太簇为徵 太簇为清角 太簇为角 太簇为商

上为七声:以上为宫 以上为变宫 以上为羽 以上为徵 以上为清角 以上为角 以上为商

所得七调:D bE F G A bB C

工尺七调常用小工调七声分别当做工(即七声为角)构成,燕乐七宫也同样可用正宫七声分别为角构成,如:

《通雅》中将正工调七音由筒音尺开始,按照“尺生六”的四度相生关系排列。这种相生关系不仅反映了纯四级为特征的清乐七声观念,而且从中可进一步看到工尺七调之间、也是燕乐七宫之间的一种四度调关系。从筒音尺的A开始按纯四度排列至第七音,即形成一个七调的有机序列。这个序列由全为正常指法奏出(有如无升无降自然音列)的乙字调开始,每向上一个四度调即增加一个半孔(叉口)的变化音,整个七调间便呈现出一个演奏上由易而难、调性上由近及远的关系。如:

工尺七调:乙字调 小工调 正工调 尺字调 六字调 上字调 凡字调

燕乐七宫:南吕宫 正宫 道官 黄钟宫 仲吕宫 仙吕宫 高宫

现代调名:A D G c F bB bE

变化音数:0 1 2 3 4 5 6

燕乐七宫是我国唐宋时期的一个实用乐调系统,工尺七调是燕乐七宫于后世的直接承袭。燕乐七宫是一种历史的现实存在,其七宫间的关系为一律七声的逻辑规律所规定,而作为承袭白燕樂七宫的工尺七调,其结构关系必然与燕乐七宫一致。从燕乐七宫看工尺七调,凡字调的bE调也就是燕乐调的高宫,上字调的bB调也就是仙吕宫;燕乐调的高宫、仙吕宫调高上本无差误,与其对应的凡字调、上字调也就不可能有问题。就是说,曲笛上一、四孔的两个调即如一般表述的那样,都是半孑L的两个调。既如此,那又为何形成杜文所提出的、在实际应用中也出现的那种调的出入问题呢?

对于工尺七调一般都是在曲笛上讲的,以三孔D为宫的小工调为基础推出其他各调。推定的方式以三孔D为基准,有七声为角与一律七声两种。但实际所用七调大都不是根据三孔,而是以筒音A为基准的。下面将曲笛上两个基准的七调加以对照:

三孔D为七声的七调:A bB C D bE F G

筒音A为七声的七调:A bB C D E F G

显然,四孔上出现了bE与E调的不同。bE调是以三孔D为si的结果,E是以筒音A为fa的结果。实际应用中以筒音为基准明确七调,四孔上自然是E调。杜文对这一调的认定就是根据筒音为基准作出的。虽然在四孔上两种基准的调高有差异,但在一孔上却同为半孔的bB调,不是开孔调。东北鼓吹乐所用是以筒音为基准的七调,一些乐曲明确使用有一孔半孔调,这自然也显示了一种现实性与合理性。那么对于三孔D为基准的七调,特别是那个四孔的半孔调,又该如何认识呢?

上面所列两个不同基准的七调是按照高低顺序从筒音A开始的,下面将两个七调都由基准音开始并列对照,即如:

三孔D为七声的七调:D bE F G A bB C

筒音A为七声的七调:A bB C D E F G

原来,二者之间的七调关系完全相同,只不过整体高度不同罢了。既然七调关系相同,那么它们也都应有自己的一套调名。如下所示:

可见两个不同基准的七调在同一孔位上的调名完全不同。四孔上的两个调,bE调是三孔D为基准的凡字调(相当于燕乐七宫的高宫);E调是筒音A为基准的乙字调(相当于燕乐七宫的南吕宫)。这两个调分属于不同基准的七调,在各自的七调关系中都是合理的,彼此界限是分明的。但实际上对这两个调,并未加以区分。由于两个基准的调都在一支笛上,有六个调高相同,习惯上使用的是三孔D为基准的调名,这样以筒音A为基准的四孔上作为乙字调的E调,便被当成了三孔为基准的凡字调,故而造成了所谓四孔上凡字调两个调高的出入。

七调以曲笛三孔D为基准表述,这种表述的四孔bE调,其指法复杂且实际并不使用,那么为何还要设置这个调呢?既然应用的是筒音为基准的七调,为何还要以三孔为基准推定并命名呢?这就涉及到两个基准七调的关系。从陈旸《乐书》及有关记载看,燕乐七宫及后来的工尺七调,原本是在筒音为D的笛管上形成的。现在的洞箫还保持了这个特点,以筒音D为小工调,从筒音的小工调出发推定其他各调。如:

以筒音D为小工调的工尺七调,四孔上是开孔调,不是曲笛上的半孔调。这种筒音D为小工调的七调,由于后来曲笛的流行,便以曲笛上三孔D为基准作表述。即如表5所示,在曲笛上虽已按照三孔D为基准表述了,但实际演奏中仍然按照筒音为基准的方式进行,于是便出现了四孔上两调出入而实际上半孔调并不使用的情况。如此看来,以曲笛三孔为基准表述的七调并非曲笛上实际所用,它只是利用曲笛三孔为基准所表明的一个乐调系统,作为一个乐调系统其于实际应用中的表现则可能有所不同。

结合前面表5、表6可清楚看出,筒音为基准的包含一孔半孔调、四孔开孔调的七调,与三孔为基准的七调关系是一模一样的,二者之间只是基准音与整体高度的不同。曲笛四孔的bE调本为三孔基准的凡字调,E调不是凡字调而是筒音基准的乙字调,二者分属不同基准七调,在各自的七调中都是合理的存在,本不该构成彼此的否定,更不该构成对现有工尺七调表述的否定。可是,四孔半孔的bE调在曲笛上并不使用,作为七调关系中的一个调其存在的现实性如何呢?

对于七调的构成一般都在一支笛上解说,对于七调的使用也往往在一支笛上论其难易。传统应用中的确有在一支笛管上演奏七调的,更有将七调在一首曲子中“还原”演奏的。其实这种情况倒是一种少有的特殊情况,普遍的还是在一支笛管上演奏较容易的几个调,专业演奏者大都是准备若干支或一整套笛子根据需要选用。陈旸《乐书》对于燕乐演奏有“十二律用两笛成曲也”的记载,唐宋二十八调之外另有整体高半音的中管调。燕乐七宫中相当于凡字调(bE)的高宫,在原来的笛上演奏比较困难,若是换用一支中管调的笛子,一孔的半孔调改为筒音调奏出,自然成为容易的了。近代以来传统演奏中亦有“雌雄笛”以及多种笛子的使用,曲笛上较难演奏的bE、bB两调,如果换用一支高半音或是其他的笛子,也便不成问题了。就是说,工尺七调作为以曲笛三孔为基准所表述的乐调系统,其在实际应用中并非都是在一支笛管上完成,而很可能是由不同笛管加以实施的。若是从不同笛管实施的角度看,所谓一、四孔半孔调不易演奏的问题也就不存在了。

可是东北鼓吹乐中明确使用一孔的开孔调,专业演奏所用的也基本都是一孔开孔调。刘正国《翻七调》以筒音为基准,四孔的开孔调属于七调关系中的一个调,而一孔的开孔调则在七调关系之外。对此并不能用不同基准的七调来解释,也不能从不同笛管作解释。杜文一开始便讨论了笛上指法的难易,笛上调的使用一般是选择较为容易的,除非有特殊需要而不会选择较难的调,这是笛上调的使用的一个现实原则。曲笛一孔的bB调,使用较多半孔(叉口)指法而具有一定难度,开孔的B调相对于半孔调则要容易很多。从七调关系讲应该是半孔的调,而演奏中所用则是容易的开孔调,这样就形成了实际所用与七调关系规定的不同。造成这种不同的可能有着特殊的原因,但一孔开孔调的使用并不能否定七调关系中半孔调的存在。可以说,一孔开孔调属于工尺七调应用中的一种特殊情况,半孔调的存在则是一般规律的体现。一般规律之外常有特殊例外,但特殊例外并不否定一般规律。杜文所认定的、也是实际所应用的一孔上的开孔调,可能就属于这样一种例外的情况。

工尺七调是直接承袭自燕乐七宫,为明清以来传统音乐中广泛使用,一般于曲笛上以三孔D为基准所表明的一个现实的乐调系统。工尺七调之间的关系利用笛管乐器条件,基于音孔发音的特点,按照一律七声和七声为角的方式构成,具有乐调逻辑上的确定性与规律性。工尺七调的表述不是杨荫浏个人提出的,而是对于历史乐调与现实传存规律的遵循与反映。工尺七调作为一个乐调系统,其于曲笛上所表明的關系没有问题。杜文所论未能否定工尺七调的表述,但所提出的问题具有一定的合理性与现实性,问题的提出也具有各种特殊的原因,需要作出具体的分析。正是由于杜文问题的提出,促使我们从历史的、现实的、逻辑的各种角度人手,充分考虑到乐调形成与实际应用中三孔与筒音基准的不同、一支笛管上表述与不同乐器实施、一般规律之外的特殊例外等诸多条件与因素,从而对这个乐调系统努力获得一个比较客观、全面而深入的认识与把握。

责任编辑:钱芳