梅耶与法兰西学派

2017-03-15冯志伟周建

冯志伟++周建

2016年是语言学中的法兰西学派代表人物梅耶(Antoine Meillet,1866-1936)逝世80周年,法兰西学派在现代语言学的历史上有着重要的贡献,本文介绍梅耶的主要学术贡献,作为对这位语言学家逝世80周年的纪念。

19世纪70年代,在历史比较语言学研究中,“青年语法学派”崛起。青年语法学派认为,语言存在于个人心理之中,而心灵的交际必须借助于生理器官发出的物质的声音才能实现,所以,语言是个人的生理、心理现象。他们提出,只有个人的语言才真正存在,有多少个人就有多少种语言,语言的一切变化都是在个人的言语活动中完成的。这是一种个人心理主义的语言观。在个人心理主义语言观的指导下,青年语法学派很少考虑社会对语言的制约和影响。

以索绪尔为代表的语言学派是社会心理学派,社会心理学派提出语言是社会心理现象的论点来克服青年语法学派的片面性。索绪尔去世后,这个学派分为两支,一支是“日内瓦学派”,他们偏重语言的静态研究,奉索绪尔为奠基者,主要成员有巴利(C.Bally)、薛施蔼(A. Sechehaye);另一支是“法兰西学派”,他们把社会心理要素跟历史比较语言学的原则结合起来,主要成员有梅耶(A.Meillet)、房德里耶斯(J.Vendryes)。

法兰西学派虽然力图克服青年语法学派的个人心理主义的片面性,承认语言是社会现象,但是,由于“社会心理”也是一种“心理”,他们也是用心理去解释语言,而且在实际研究中以语言的历史作为研究对象,所以,法兰西学派在许多方面与青年语法学派的理论有密切的联系。

在本文中,我们将介绍法兰西学派的主要代表人物梅耶的语言学理论,特别是介绍梅耶对历史比较语言学的贡献。

梅耶于1866年生于法国的木兰(Moulins),他的父亲从事法律工作。梅耶于1877年进班维尔古典中学(法文是L'Ecole des Hautes Etudes),这是一所偏重古代语文和人文科学教学的学校,梅耶当时只有11岁,在这里学习古希腊文、拉丁文和各种人文科学,打下了坚实的人文科学基础。梅耶于1884年到巴黎,在路易古典中学继续学习一年。中学毕业后,他分别在巴黎大学的文学院和高等研究院注册听课,1886年开始选听当时在法国高等研究学院任教的索绪尔的语言学课程,师从索绪尔学习历史比较语言学,是索绪尔的得意门生。为了研究历史比较语言学,梅耶先后学习了梵语、伊朗语、爱尔兰语、罗曼族语言和斯拉夫族语言。1887年,21岁的梅耶获得了硕士学位,1889年取得国家语法教师资格文凭,成为巴黎语言学会会员,并当了四年的巴黎语言学会秘书,是索绪尔的挚友。1889~1890年,索绪尔因病不能到法国高等研究学院执教,这段时期,梅耶曾受命代索绪尔授课,极受索绪尔的信赖。1891年,梅耶到高加索短期停留,这使他对欧洲东部的印欧系语言,特别是亚美尼亚语,有了具体的、深入的认识。1897年,31岁的梅耶获得文科博士学位,1905年被正式任命为法兰西学院比较语法教授,1906年被选为巴黎科学院院士和俄国彼得堡科学院院士。梅耶晚年病魔缠身,半身不遂,双目几近失明,但他仍坚持到法兰西学院讲课。梅耶于1936年逝世,终年70岁。

我国语言学家岑麒祥在法国留学期间,曾经师从梅耶学习历史比较语言学,而梅耶是索绪尔的挚友,曾经为索绪尔代课,是索绪尔的第二代传人,所以,岑麒祥应当是索绪尔的第三代传人。本文作者之一冯志伟是岑麒祥的研究生,因此,冯志伟应当是索绪尔的第四代传人。岑麒祥继承了索绪尔研究历史比较语言学的传统,从事汉藏语系的历史比较研究;而冯志伟则继承了索绪尔结构主义语言学的传统,走上了研究计算机自然语言处理的道路。这些事实说明,我国语言学的发展与索绪尔和梅耶在学术上有着直接的师承关系。

梅耶的主要著作有:

1.《古斯拉夫语属格-宾格用法探讨》(1897)

2.《古典亚美尼亚语比较语法纲要》(1902)

3.《古斯拉夫语词源和词汇研究》(1902~1905)

4.《古波斯语语法》(1902~1905)

5.《印欧语比较研究导论》(1903)

6.《印欧语方言》(1908)

7.《日尔曼族语言的一般特性》(1916)

8.《希腊语史一瞥》(1923)

9.《历史语言学中的比较方法》(1925)

10.《拉丁语史纲要》(1925)

在这些著作中,最重要的是1903年出版的《印歐语比较研究导论》和1925年出版的《历史语言学中的比较方法》。

在《印欧语比较研究导论》中,梅耶具体地分析了印欧系各语言之间的相互关系以及这些语言与原始印欧语之间的相互关系,提出了“语言分化”的理论,认为从同一语言分化出来的各个语言离原始母语的语源中心越远,它受到的语源中心变化的影响就越小,因而可以在这种语言中找到同源诸语言中最古老的语言特征。这个论断对于语言的比较研究具有重要意义。

1925年出版的《历史语言学中的比较方法》(Le methode comparative en linguistique histoire)是梅耶于1924年在挪威奥斯陆的比较文化研究所的学术演讲稿。此书以通俗的语言,深入浅出地论述了历史比较语言学的理论、方法和原则,是对历史比较语言学的科学总结。本文对于梅耶的介绍和引文主要来自《历史语言学中的比较方法》。

梅耶的主要贡献是:

1.系统地研究了历史比较语言学的理论、方法和原则。

梅耶在《历史语言学中的比较方法》一书的序言中说:“近年来,许多语言学家曾经提出一些证明得极坏的假设,所以我们更加有把这些方法加以考查的必要。新的词源研究做得很多,但是大多数连一点证明的迹象也看不出。目前大家对于保证词源的比较做得正确的那些条件还没有一致的意见,所以对这些词源研究作详细的批评是徒劳无功的。”①endprint

为此,他在《历史语言学中的比较方法》中,系统地研究了历史比较法的一般原则以及这种方法用于语言历史研究的成效和局限。

梅耶认为,历史比较法的客观基础,是语言符号音义结合的任意性和亲属语言之间的语音对应的规律性。如果以任意性为基础的语言符号之间表现出有规律的语音对应关系,那么,就可以肯定,这种有规律的语音对应关系决不是偶然的,而是同源成分分化的结果。

梅耶指出,语音对应和语音相似是两回事,不应该把它们混为一谈。

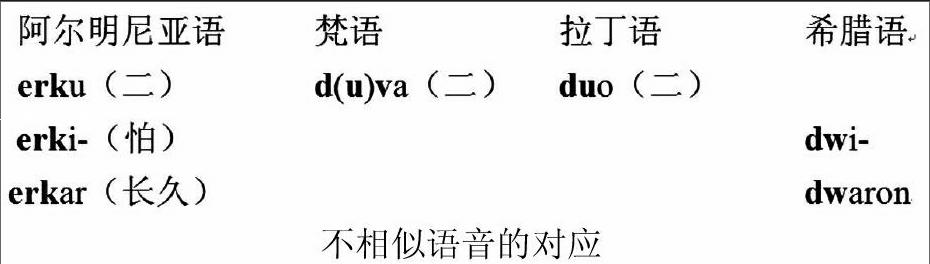

例如,亚美尼亚语的“erku(二)”和梵语的“d(u)va(二)”、拉丁语的“duo(二)”,在语音形式上虽然有很大的差异,但是相互之间却有着严格的对应关系:亚美尼亚语中其他一些以“erk-”起头的词也同欧洲一些语言中的“dw-”相对应。例如:“怕”的词根在亚美尼亚语中是“erki-”,在希腊语中是“dwi-”,其中的“erk-”对应于“dw-”;“长久”在亚美尼亚语中是“erkar”,在希腊语中是“dwaron”,其中的“erk-”也对应于“dw-”。因此,“二”的例子可以用来证明语言的同源关系。对比如下:

语音对应关系既然是语言同源关系的证明,历史比较语言学家们就试图根据语音对应关系去构拟原始共同语。19世纪70年代,共同语的构拟是历史比较语言学的研究重点之一。当时的大语言学家施来赫尔(A.Schleicher,1821-1868)曾经用他构拟的原始印欧语写了一篇寓言《山羊和马》,他认为这样构拟出来的语言就是原始印欧人所讲的语言。梅耶对施来赫尔的做法不以为然,他认为:“构拟并不能得出人们说过的那种真正的拉丁语,任何构拟都不能得出曾经说过的‘共同语。用一些历史上已经证实了是同族的语言来‘构拟出印欧语,在施来赫尔是一种天才的大胆;但是用这种‘构拟出来的语言来写成一篇文章,在他也是一个严重的错误。比较方法只能得出一种相近的系统,可以作为建立一个语系的历史的基础,而不能得出一种真正的语言和它所包含的一切表达方式。”

梅耶认为,构拟原始共同语的价值不是再现原始语的实际情况,而是可以将历史比较的成果用简单、明确的方式巩固在原始共同语的构拟之中,现代亲属语言的种种差异,也可以通过构拟出来的共同语得到合理的解释。

梅耶认为,只有在所比较的语言中,尽量找出古代原始共同语的那些被保存下来的特性,才能确定一种古代原始共同语的存在。应该从形态、语音、词汇三个方面的比较研究中来寻找这些特性。梅耶声称,比较方法是“建立语言史的唯一方法”。

梅耶特别强调形态,认为形态是“用来变化词、组合词以构成句子的全部规则,是语言中最稳固的方面”,“一种形态繁杂的语言,包含着很多特殊的事实,如最近发现的土火罗语(Tokharien)或赫梯语(Hittite),我们略加考释就可以看出它的印欧语的特性”。

由于特别强调形态,梅耶對汉藏语系的历史比较研究不够乐观。他说:“反过来,远东的那些语言,如汉语和越南语,就差不多没有一点形态上的特点,所以语言学家想从形态的特点上找出一些与汉语或越南语的各种土语有亲属关系的语言,就无所凭借,而想根据汉语、西藏语等后代语言构拟出一种‘共同语,是要遇到一些几乎无法克服的阻力的。”

梅耶预料到的这些“无法克服的阻力”,后来已经被在汉藏语系研究中提出的“内部构拟法”(internal reconstruction)一一克服了。梅耶当时的这种看法是有偏颇之处的,这是由于历史的局限和他本人的语言知识背景决定的,他不懂汉藏语系的语言,得出这种偏颇的结论也是不足为怪的,我们不能苛求于前人。大量的研究事实表明,比较方法并不是建立语言史的唯一方法,语言历史的建立还存在着其他途径。

关于语音,亲属语言的语音系统的差别可以很大,但存在着有规则的对应,语言学家可以根据这种对应建立原始共同语。这样,就有可能“把一个古代的系统和新的系统互相对照”。

梅耶指出,从语言的纵向发展中找出语音发展的规律,可以为亲属语言之间的横向的对应关系提供音理上的阐释。例如,亚美尼亚语的“erku(二)”和其他印欧语如梵语的“d(u)va”、拉丁语的“duo”等的对应,可以通过原始印欧语的“*dw-”“*dwu-”得到音理上的解释,从而证实这是语音发展的结果。

梅耶是这样来解释的:首先,从原始印欧语到亚美尼亚语经历了一次重要的音变,浊塞音“d、g”分别变成清塞音“t、k”,于是有“dw- → tw-”,这与格里木定律(Grimm law)②是一致的。

其次,“w”前的舌尖塞音“t”由于受到具有舌根作用的“w”的影响而变为“k”,于是有“tw- → k-”,例如,希腊语的“twe(你的)”与亚美尼亚语的“ko(你的)”对应。

亚美尼亚语的“erku”中的“r”是词中的“k”在古代的一个浊辅音的痕迹,因为如果是清音,发音时声带不颤动,前面就不可能增生一个浊音“r”。

随后,可能是由于这个“r”处于音节的开头而后面又紧跟着一个辅音“k”不好发音,因而就在r前加一个“e”而成为“erk-”。

此外,“e”的出现还可以从“erku(二)”中的尾音“u”得到进一步的证明。从原始印欧语到亚美尼亚语,双音节词中的第二个音节的元音都已脱落,“erku”中的“u”之所以能够保存下来,是因为当双音节的第二个音节的元音脱落时,这个词还不是双音节的词。这就是说,“erku”中的“e”是后来增生的,不是原始印欧语固有的。

上述语音对应关系得到音理上的这种合理解释之后,就具有强大的说明力和解释力,使我们能够在纷乱庞杂的语音中理出音变的规律,为同源关系的确定找出科学的根据。

关于词汇,梅耶强调同源词的确定要有语音和语义两个方面的根据:语音上要有严格的对应,语义上如果有分歧,必须找出具体的原因。endprint

词汇对比中还要特别小心避开偶然的借用成分。梅耶指出,日尔曼语的“b-”对应于拉丁语的“f-”,例如,拉丁语的“flos”和“floris(花)”对应于德语的“Blume(花)”。但是,德语中的“Feuer(火)”与法语中的“feu(火)”却是毫无关系的,只是偶然的借用。

梅耶说,“想一想各个罗马族语言中那些与法语的‘feu(火)对应的词,如意大利语的‘fuoco,西班牙语的‘fuego,就可以知道‘feu与‘Feuer的相似是毫不相干的。”因为法语的“f-”应该对应于德语的“b-”,而不应该对应于“f-”。

梅耶提醒人们:“我们进行比较时只能用一些精密的公式——并且要小心避开那些借用成分。”

总之,梅耶認为,只有从形态、语音和词汇三个方面得到证明,才可以确定语言的同源关系。这样,梅耶便为历史比较语言学的研究勾勒出了一个清楚的轮廓。

2.把“谱系树理论”与“波浪说”结合起来,把历史比较语言学和方言地理学结合起来,从对立中看到这些理论的内在联系,并把它们纳入历史比较研究的框架。

历史语言学中,存在着两种对立的理论,一种是施来赫尔提出的“谱系树理论”(family tree),一种是施密特(Johannes Schmidt)提出的“波浪论”(wave theory)。这两种理论曾经进行了激烈的争论。梅耶避开争论,从每一个学派的理论中吸取其合理的因素,加以提炼,把它们融合为一体,借以改进历史比较法。

谱系树理论认为,语言是不断分化的,他们假定曾经存在一种原始共同语,这种原始共同语经过一次突然的变故,分化为几种不同的语言,而这些语言又进一步分化,直到形成了现在世界上存在的各种各样的语言。历史比较法正是建立在这种谱系树理论基础上的一种方法。

显而易见,谱系树理论把复杂的语言现象简单化了。

波浪论对谱系树理论提出挑战。波浪论认为,在分化以前的原始共同语内部已经存在着方言的分歧,这些分歧的方言的特点会像波浪一样地向四面扩散,使不同的语言具有某些相同的特点;分化以后的语言也不是在真空中发展的,它们相互之间也会产生影响。

波浪论提出之后,一直与历史比较法处于尖锐的对立之中,人们一直把这两种理论看成是水火不相容的。

梅耶独具慧眼,他认为,波浪论的某些观点有助于历史比较法的改进。原始共同语不一定是一个内部一致的系统,可能有方言的差别。究竟是否有方言的差别,可以通过现代语言之间的差异类型来判断。

如果一种语言现象在现代语言中的差异表现为一系列渐变的阶梯,那很可能是由一种统一的原始共同语在地域上分化的结果。现代罗曼语系的各种语言(如法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、罗马尼亚语),它们与拉丁语的关系大体上就属于这种类型。

如果某些现代语言的特征在地域上的分布呈现出断裂的、矛盾的、参差的特点,那就说明它们的原始共同语有方言的差别。例如,根据表示“百”的意思的词的词头辅音的发音,印欧系语言可以分为东西两群:东群读咝音(如伊朗语的“satem”),西群读舌根音(如拉丁语的“centem”)。日尔曼语与希腊语、拉丁语一样,属于西群,如英语的“hundred”,德语的“Hundert”词头的辅音“h”为舌根音。但是,如果根据“o”与“a”的分合情况来判断日尔曼语的所属关系,则亚美尼亚语、希腊语、拉丁语的“o”与“a”从分,属于西群,印度~伊朗语的“o”与“a”从合,属于东群,而日尔曼语的“o”与“a”从合,当然也应该属于东群。这样,日尔曼语按“百”的词头辅音的区别应该属于西群,而按“o”与“a”的分合情况的区别应该属于东群,因此,日尔曼语在语言特征的分布上处于一种矛盾的地位,这就说明了原始印欧语内部存在着方言分歧。

梅耶接受了波浪说的合理内容,克服了以往的一些简单化倾向,对历史比较法作出了贡献。

青年语法学派主张语音规律不容许有例外,如果有例外也必定有例外的规律,无法用语音规律解释的现象则认为是类推作用所造成的。但是,由于活的口语和方言中存在大量的不规则的例外,语言学家把这些现象画在地图上来研究,产生了“方言地理学”,针对方言中的大量例外的事实,方言地理学提出了“每一个词都有它自己的历史”的口号,这个口号与“语音规律无例外”的原则是完全对立的。于是,“语音规律无例外”的原则受到强烈的挑战。

梅耶经过仔细的考察和推敲,发现这两种对立的理论有异曲同工之妙,可以用方言地理学的理论和方法来改进历史比较法。

他说:“统计学的长处就在于能用图表来说明事实,使人一目了然。语言学家能够在一张地图上,或者可以在两三张可以拿来对比的地图上看到与一个问题有关的事实,解决这个问题的那些要领就一下都出现在眼前了”,“这是因为比较方法在这些调查中找到了一个工具,比它以前所有的一切都更优越,并且恰巧适合于它的需要。我们第一次有了一整套可以拿来直接作比较的材料,分布在所研究的全部区域上,并且摆得清清楚楚的”,它使“比较方法得到了出乎我们意料之外的精密性、普遍性和便利性”。

这样,梅耶就使得反对历史比较法的方言地理学在历史比较法这棵树上开花结果,显示出了他的远见卓识。

当然,梅耶并不赞同“每一个词都有自己的历史”这个口号。他说,如果孤立地研究一个词或者一小组词、一个形式或一小组形式,而不考虑它们在系统中的地位,那是会葬送整个历史语言学的。梅耶始终主张在语言的系统中来研究词的历史和特性,反对把词孤立起来研究。

梅耶还分析了语言间的相互影响。他认为,有威望的书面语对于地方土语会产生重要的影响。例如,“既然法语和土语是同一语族的,那么它们固有的词汇之间就有许多有规则的对应;使用地方土语的人按照这些对应,不难用一些法语词造出一些土语化的词,或者把一些法语的句法搬到土语里去”。endprint

他还提出了混合语的概念,讨论了语言融合问题。

梅耶认为,被征服而消亡的语言会在胜利者的语言中留下一些语言特征,这些语言特征叫作“底层”(substrat)。根据“底层”可以解释方言的差别。

梅耶把彼此对立的东西结合起来研究,如“谱系树”与“波浪论”,“语音规律无例外”的口号与“每一个词都有自己的历史”的口号,看来都是互相对立的,梅耶却能够从对立中看到它们内在的联系,并把它們纳入历史比较语言学的框架。这足以证明梅耶确实是一位具有敏锐观察力的卓越学者。

梅耶还探讨了语言历时演变中的普遍现象。他认为,不管人们生活在什么地方,他们的发音器官在生理上是大同小异的,因此,不同的民族可以有类似的发音习惯,使语音按照同样的原则发生变化。例如:前高元音/i/、/y/、/e/之前的舌根辅音容易发生颚化,非重读音节的元音趋向于央化或高化。

另外,在形态和句法方面也有些普遍的现象。例如,屈折形式有趋于消失的倾向,虚拟式的功用逐渐减小。

梅耶指出,语音的发展规律与形态的发展规律是不同的,“在形态方面,发生的事情并没有语音方面那么严格,形态是古代残迹的领域”。这是因为,语音变化的一般类型受生理条件的约束,因此,可以确定一些适用于一切语言的一般规律,在形态方面,就不具备这样的条件。

梅耶摆脱了对语言现象只进行孤立观察的局限,能够从系统的角度来研究音变现象之间的彼此影响和联系。例如,他指出,在一切语言中,如果音节的重读与非重读的区别在于音强,则非重读音节的元音趋于央化;如果区别在于音长,则非重读音节的元音趋于高化。在当时的条件下,梅耶对音变现象之间的联系进行系统的分析,并揭示出其内部的因果联系,确实是难能可贵的。

梅耶并不满足于历时比较语言学所取得的成绩。他认为,“现有的理论,与其说是以经过选择的材料为基础,不如说是以一些不完备的、模糊的和偶然的材料为基础”,因此,他提出,要加强对正在进行的变化的研究,而在梅耶那个时代,语言学家们对于这些正在进行的变化却掉以轻心,梅耶说:“我们本来可以直接观察,然而很可惜,大家对正在发生的事却几乎睬也不睬”。梅耶认为,这些正在进行的变化包括:儿童如何学习语言的系统研究,各种地方土语和语言的差异的细致研究,共同语和土语关系的研究等等,都是亟待研究的问题。

注释:

①A.Meillet,Le methode comparative en linguistiquehistoire,Oslo,1925.中译本:《历史语言学中的比较方法》,岑麒祥译,科学出版社,1957年。本文中后面的引文都出自此书,不再一一注明。

②雅可布·格林(Jakob Grimm)认为,日耳曼语(哥特语)与其他印欧语言(拉丁语、希腊语、梵语)之间,存在着如下的语音对应规律:日耳曼语中的f对应于其他印欧语中的p;日耳曼语中的p对应于其他印欧语中的b;日耳曼语中的θ对应于其他印欧语中的t;日耳曼语中的t对应于其他印欧语中的d;等等。这样的对应规律叫作格里木定律。

参考文献:

[1]A.Meillet,Le methode comparative en linguistique histoire,Oslo,1925.中译本:《历史语言学中的比较方法》,岑麒祥译,科学出版社,1957年。

[2]岑麒祥.法国语言学家梅耶和他的业绩[J].语言学论丛,1984,(12).

(冯志伟 周建 浙江杭州 杭州师范大学 311121)endprint