开扎日神山的“钥匙”

2017-03-14

走近扎日神山之门

2015年6月,我沿着扎日神山鼻祖益西多吉当年留下的圣迹,踏上了拉萨、林芝、米林到朗县的足迹,寻找心中的这片圣地。

沿着306省道,由林芝市经米林县向朗县进发。沿途沟谷两侧,林木参天,翠绿幽深。远处青山绵延起伏,路右侧的雅鲁藏布江时而平静如镜,时而激流涌动。大巴车沿着雅鲁藏布逆流而上,两个小时后,林木渐渐稀疏,景色逐渐有了变化,江边出现大片沙丘,河谷也逐渐变窄,沿江尽是悬崖陡壁。不久路过米林县里龍乡,一条清澈的小河从山沟里流出,那就是里龙普曲。

沿里龙普曲有一条土路,逆流而上就可到达扎日乡政府所在地米及墩,离它不远的地方就是朗久,地图上没有标出来。1954年以后,印军越过“麦克马洪线”,在这里驻有印度边防哨所。1959年发生了中印双方冲突的“朗久”事件,揭开了双方军事对峙的序幕,1962年爆发了中印边界战争,为保卫西南边疆,捍为国家主权,中国赢得中印自卫反击战的全面胜利。

里龙到朗县的公路弯弯曲曲地在雅鲁藏布江畔延伸,江两旁山下是灌木丛,山腰上生长着高原马尾松,灰色沙丘在蓝天下绿树中,远看像一面打开的扇子。紧靠沙丘又有浓绿的田野,生长着青稞、果树,放牧着牛羊,一幅田园牧歌景象。

当我们经过一块“您已经驶出米林”的藏汉文标牌时,便进入朗县境地。雅鲁藏布江沿岸的树木逐渐稀疏,除了江岸能看见一些古老的柏树外,几乎看不到高大的树木了。大巴车没开多久,便来到了通往朗县县城和金东乡的岔路口。向南拐入乡道往里走,是非常平坦的柏油路,过一座公路小桥,东行大约3公里便是闻名西藏的列山古墓群。

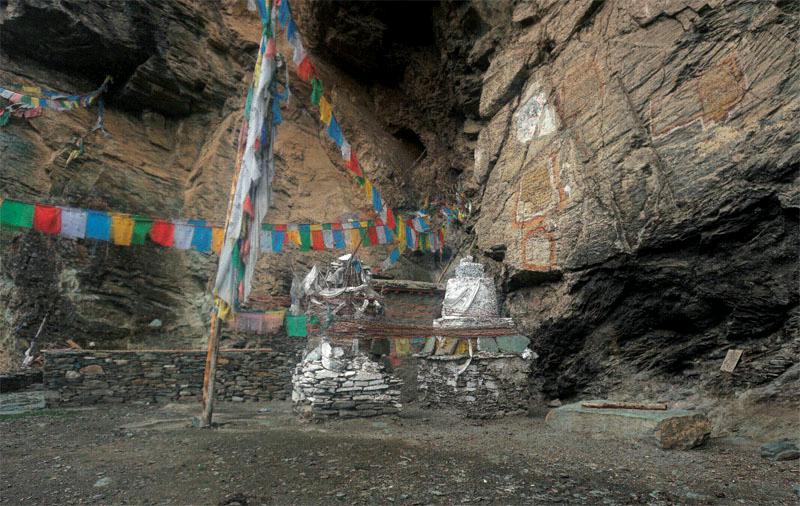

我们从金东乡政府所在地出发,穿越一片峡谷,翻越一道道山梁,便到了邦玛村。这里有一个令人稀奇的“隧道”,当地人称“邦玛洞穴”。洞口是一个狭窄的岩石夹缝,最窄处仅容一人挤进去,潮湿晦暗,许多地方只能摸黑匍匐前进,令人窒息难耐,顿生恐惧之感,仿佛进入了生命尽头,因此当地人也称此洞为“死亡之洞”,认为它与去往阴间的道路差不多。不过艰难前行一段时间后,前面豁然开朗,别有洞天。据说这个洞里有一个湖,它与远在扎日神山上的一个山洞中的湖是连在一起的,有时在扎日神山的湖中放下一只水瓢,它居然能漂到邦玛洞穴的湖里来。

游人进入洞穴大约50米的地方,一间天然洞室呈现眼前,洞室内设有神龛,供奉着哈达、青稞及酥油,给洞穴增添了无限神秘。据当地人介绍,神龛是格萨尔王在此修行时用过的佛龛。当年格萨尔长年征战,对降妖除魔已有些厌倦。于是他离别岭国,独自来到邦玛村,化装成一个喇嘛,钻进邦玛洞穴中修行。只有每天中午,他才从洞中钻出来,到山上摘一些野果吃,然后又躲进洞里。当地人看到这一幕,给他起了个外号叫“野果喇嘛”。洞室有三条分支,形成“T”字形,属于自然形成,还是人工开凿,无从考证。

以往许多人,特别是拉萨、山南的人转扎日神山,都是步行前往,不可能像现在坐汽车去扎日的游客那样,经隆子县城绕那么大一圈。他们去往扎日神山的一条重要路径,就是经由金东峡谷,翻山进入扎日神山境域。其中一条最近的翻山线路,就是从邦玛洞穴所在的邦玛村一带,翻过“足不拉”或“博沙拉”,到达今扎日乡所在地,当大体围绕扎日神山主峰达瓜西热(水晶山),转完各处圣迹之后,有奇异天然生殖器的朵参村,正好靠近他们翻山返回今朗县金东乡、拉多乡或登木乡的地段,山的那一边就有通往拉萨的“正路”,邦玛洞穴理所当然成为了转山“第一道门”。

朗县位于扎日神山北面的上游地区,若从朗县到扎日转神山,可以选择以下三条线路:第一条从金东乡嘎木村经过仁普即可到达;第二条从拉多乡杰村和臧村翻越高山到达扎日圣地;第三条则从登木乡翻越孔马拉就可到达。若选择朗县县城作为出发地,从拉多、金东徒步到达扎日神山的路线相对较近,益西多吉何以选择登木到达扎日?笔者后来请教了当地的一位民俗专家,以前从拉萨到朗县,大都从山南到达朗县县城,途经该县的仲达镇,再从这里去扎日,就比从拉多、金东走要近些。

我们沿着雅鲁藏布江继续上行,拐进一条支流,进入登木乡时,并没有想象中的那样荒凉。这里流传着开山鼻祖的很多民间故事。登木乡一带河谷向南敞开,气流可以溯雅鲁藏布江支流峡谷而上。受季风影响,这里的气候变化无常,每年夏季,山脚河谷气温可达20多摄氏度, 高山上则为零下10摄氏度以上。雪雨阴晴,全在瞬息之间。

这里地处扎日神山北面,植被茂密,物种丰富。洁白的雪山环绕着墨绿色的森林,森林的旁边铺陈着延绵的高原草甸。夏季的高山和草甸上,无数叫不出名字的野花和满山的杜鹃花争奇斗艳,竞相怒放,留下姹紫嫣红的片片美景。

在登木乡通往崩达村的途中,我见到了一队朝圣者,队伍中有老有小。一位老者已经68岁了,家里除留了一人看家外,全都出来转扎日神山了。他指着一位女子怀里正在吃奶的孩子说:“这是我的重孙,才四个月呢。”全家人的脸上都挂着自豪的神情。

在藏区,笃信藏传佛教的人们认为万物有灵。在他们的心中,扎日的最高峰达瓜西热是雪山之神。扎日神山被奉为世界二十四大名山之一,是佛教理想中的“胜乐金刚宫”。藏族人民的心中,木猴年转扎日神山可今生逢凶化吉,死后能魂归极乐,来世将重新获得人身或成佛。因此,扎日神山便成了来自西藏、云南、青海、四川、甘肃等地藏族信徒们朝拜的对象。每逢藏历猴年,前来转山的人络绎不绝。他们牵羊扶拐,口念佛经,绕山焚香朝拜,场面令人叹为观止。

最令人动容的莫过于那些带着牛皮围裙和护掌叩长头的人们。他们趴下、磕头、起身,无数次地重复着这一简单的动作,用身体丈量着神的土地。他们坚信,只要能围着扎日神山转上50圈,就一定会见到峰顶上雪山之神的宫殿。

在登木村,我见到了来自左嘎村的洛桑次仁,今年74岁,转扎日神山已不下40次。第一次转山时才12岁,遇到了边防军人,与他们一起吃过饭。有一次转山时,他遇到了两名从印控区前来狩猎的珞巴人,他们带着弓箭,腰上挂一把刀,穿的衣服也很少,听不清他们讲话的内容,珞巴人向他们笑了一下,很快就离开了。“我们藏族人打猎时带枪,可我当时没见他们的猎枪”,洛桑次仁说。

在洛桑次仁看来,以前转扎日神山时,从拉萨、日喀则、那曲等地来的信众,大都沿着雅隆河谷向东,然后进入朗县的登木乡。从这里向南,有几个山口,都可以翻山到达扎日神山。但多数人都是按照益西多吉当年寻找神山之门的钥匙线路而行,经过左嘎村、桑琼村,再向东到达拉多峡谷,转而向南翻山到达隆子境内的曲松村,开始转山朝圣之旅。

正是益西多吉开启了扎日神山的朝佛之门,找到了转扎日神山的“登木”(藏语意为“钥匙”)。因此,登木乡真正成为了转山朝圣的一道大门。

神山鼻祖益西多吉

在登木乡政府,我无意中得到了一份有关扎日神山的文献资料,记录了扎日神山鼻祖益西多吉从塔波初龙(今朗县仲达镇)出发,开启扎日神山之门的记述。在文献《达巴谢日之光》内称:“净亮达巴水晶山,如内天成报身佛之殿,密智自现之轮,简论扎日布局。”这篇文献里还记载,扎日神山被誉为世间二十四域之一总摄轮宫殿,也是总摄轮之身语意中的意之所在。在冈底斯雪山及森东嘎木(白色狮面)即为身语意之身的所在;拉齐雪岭达东茶母(花色虎面)为身语意中语之所在;而扎日帕东那木(黑色猪面)被誉为长久圣地。

我还从文献里看到,扎日神山曾经为一代藏王松赞干布、莲花生大师、圣尊益西多吉、众生怙主(保护者)藏巴甲热、朱巴白玛嘎布等众多贤人志士下榻的地方,是他们开启了圣地之门。特别提到圣尊益西多吉多次来到扎日,真正开启了圣地之门。后来,又有林热·白玛多吉的弟子众生怙主藏巴甲热来到扎日圣地,将里外密见和特殊之处都定格下来,同时善诱凶恶的土地神护法,用威严降服神妖归为子民,其善业功勋无法比拟。在文献《达巴谢日之光》达巴谢日里,将藏巴甲热奉为开启扎日神山之门的主要人物。

我们来到登木乡走访,村民们时常会提起吉布(藏语意为知识渊博者)·益西多吉的名字。传说他把手杖遗留在了登木乡的村落中,化为三棵通往扎日神山路上的大柏树。有一些村子的名字,也是因为他当年路过此地,发生了种种故事后而留下的。据传他开辟扎日转山道,使得靠近扎日的登木乡一带,经常有大批来自卫藏的转山信徒,也让登木乡染上了几分神话色彩。

我后来才弄明白,吉布·益西多吉同藏巴甲热是同一人,他的全名为“藏巴甲热·益西多吉”。“藏巴”在藏语里意为“后藏人”,“甲”是他的家族名称,“热”即“热巴”,意为“布衣行者”。“益西多吉”才是他自己的名字,意为“原智金刚”。益西多吉出生在江孜,8岁时,母亲就去世了。虽然少年失怙,可他的家境似乎并不贫寒。12岁时,他向哥哥“嘎敦”学习诵读经书,并随同外出向不同的僧人学习显密教法。

益西多吉22岁那年,来到了江孜热龙,影响他一生的老师林热·白玛多吉出现了。林热·白玛多吉是益西多吉的同乡,是帕竹教主多吉杰布的弟子,益西多吉只能算是帕竹教主的“徒孙”了。有人追根溯源,认为白玛多吉才是朱巴噶举派真正的创始人,后世尊称他为“林热巴”。

白玛多吉也是创作道歌的高手,据说他唱起道歌,会让他的信徒们听得如痴如醉,生起无比的信仰来。他四处云游,在丹萨梯寺唱出了十分动情的道歌:“犹如殊胜城,帕竹大寺中。……”他随后又开始了乞食周游,后来成为朱巴噶举派僧人一种很有特色的修行方式,才有了“藏地人一半是朱巴,朱巴有一半是乞丐,乞丐中有一半是得道高僧”的说法。

白瑪多吉乞食周游的修行方式,威望日隆,道歌讲法很受欢迎。在他61岁的时候,身体已很虚弱,众弟子哀求他闭关修行,调养身体。他说:“我已年迈体弱,宁可多讲一次经。”可益西多吉与老师相识,是白玛多吉云游到今江孜县热龙地方时,大约在1183年。他只带了一升食盐作为觐见礼,但两个人相谈甚欢,白玛多吉向他传授了不少修法心得。

益西多吉同他的老师一样,也喜欢云游修道,便去了洛扎的卡曲神山。也许他第一次与神山结缘,可能就是这座卡曲神山。这座神山在洛扎县的拉康镇,四面雪山环绕。传说当年莲花生大师在卡曲山岩洞带徒修行,有21人获得能够腾云驾雾、来去自如的本领,甚至还可以乘光影飞行。

在师父去世四五年以后,益西多吉到达扎日神山修行,在扎日神山待了整整一个夏天。从扎日神山返回后,益西多吉又到了拉萨。在师父生前好友尚喇嘛的资助下,在拉萨附近修建了“隆多寺”。在他33岁(1193年)时,经过尚喇嘛的极力劝说,并在尚喇嘛座前正式受戒出家。据传在这一年,益西多吉云游到今曲水县南木林乡向北的一条山谷中,看到有龙神母女下凡,很快又腾空离去,于是向弟子们说:我的寺院就该建在这里,寺名中应包括一个“珠”字。据说建寺时,雷声大作,寺庙因而得名“珠寺”。该寺因建在“朗”(今南木乡),“朗”在藏语里意为“天”,故该寺也称为“朗珠寺”,意为“天龙寺”。自此以后,从益西多吉这一支传出的噶举派,称为“朱巴噶举派”。

益西多吉晚年有弟子5000多人,他命令他们分头去寻找名胜所在修法授徒,出现了“藏地人的一半是朱巴”的奇观。藏地人认为,朱巴噶举派僧人,遍布于大鹏鸟都得飞十三天里程的大地之上。在益西多吉有名的弟子中,郭仓巴·贡布多吉(1189-1258年)就是在一次乡里的酒会上,听到从后藏来的歌手唱歌赞颂益西多吉。郭仓巴听了这些歌颂词后,对益西多吉产生信敬之心,专程跟着歌手找到益西多吉,拜他为师。随后,在益西多吉座前出家为僧,两人一见如故。可惜不久老师去世,他牵头组织了几千人的大法会。法会完毕后,他就去往卡曲神山、冈仁波齐、克什米尔、印度那烂陀等地静修。

从印度回藏地以后,郭仓巴到扎日神山住了三年。在他38岁(1226年)那年,他在今定日县协噶尔修建了郭仓(鹰巢)寺,传法收徒。在此期间,他还到神山冈仁波齐修行,并仿照老师加持扎日神山的方法,探寻出了转冈仁波齐神山的转经道。从此,“马年转冈仁波齐、猴年转扎日神山”,成为藏地的一大宗教景观。

圣僧留下的足迹

登木人则说,是益西多吉开启了扎日神山的朝佛之门,找到了转扎日神山的“登木”(藏语意为“钥匙”)。

我查阅了另一份文献资料,记载了益西多吉开创扎日神山的缘由。藏历(热琼)第一胜生周土羊年(1079年),塔波·拉杰诞辰,奉师傅的命令来到干波达·辛地贵桑龙大法座上,向在此的圣者和僧人们讲授了义经。随后,他命令弟子们开启扎日神山之门,并说:“在那东南方向霞光云雾胜似彩虹的那个地方,有座天成的众神聚居的总摄轮宫殿即扎日,这里是金刚亥母以酒供奉点,有福之人心想事成、有求必得,无福之人将被世间嗜血空行者消灭,这里各种猛兽自由穿梭,花的芳香到处弥漫,动听乐声享之不尽。

在登木乡贡达村,我见到了时年56岁的尼玛,曾30多次转扎日神山。他早年住在这条沟有湖的地方,民主改革后搬到现在的村庄。他讲起益西多吉曾来到这个村,还建起一座叫申崩滚的小寺庙。

我们从那林山向山坡前行一公里,就能到达第处一驿站“主曲卡”,这里曾经是旧西藏噶厦政府官员或各大活佛到扎日圣地朝佛时的第一个催康(驿站)。此驿站曾安排有专门落实招待任务的工作人员,当地政府也会为他们发放工资。桑琼、崩达等地村民,也定居到“主曲卡”附近,在朝圣淡季时,他们担负着修路等任务,当朝圣香客到来时,主动分担接待任务。

当地村民解释说,孔马拉是扎日神山大门的天梯,也是一条艰辛山路,朝圣者翻越这座山时,会感觉到非同一般的艰难。当地村民还称,孔马拉一带山上生长有各种珍稀树种和名贵药材,此山便显得更加与众不同。陪同我们考察的藏族驾驶员,在朗县政府开车20多年,他也想驾车翻越孔马拉山下到扎日去,一睹扎日神山的风采。可当我们的车向前开,在离孔马拉山口不足一公里处,厚达一米的积雪挡住了去路。驾驶员几次不甘心,加大油门往前冲,最终陷在雪地里,好不容易将车弄出来,只好打道回府。