互联网环境下的制度变迁与社会治理研究

2017-03-09郭广珍程广宇

郭广珍,谢 地,程广宇

(1.辽宁大学 转型国家经济政治研究中心,辽宁 沈阳 110036;2.辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036;3.中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

互联网环境下的制度变迁与社会治理研究

郭广珍1,2,谢 地2,程广宇3

(1.辽宁大学 转型国家经济政治研究中心,辽宁 沈阳 110036;2.辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036;3.中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

中国经济由30多年的高速增长转向中高速增长的“新常态”,不同阶层、集团及群体之间的利益矛盾与冲突进一步加剧,制度变迁步伐明显加快,正在开启全面改革进程。而互联网的迅猛发展无疑放大了利益冲突的形式与内容,也扩大了利益冲突对既存制度的冲击,从而进一步提高了制度变迁的速率。基于上述背景,我们借助博弈论的分析工具,构建了互联网背景下利益冲突如何影响制度变迁的理论模型,增强了对中国制度变迁的解释能力,推进了制度变迁理论的发展,并给出了社会治理的政策建议。

互联网;制度变迁;社会治理;博弈论

一、引言

如果说中国长达几千年的专制制度以周而复始、王朝更迭的历史来呈现缺乏新意的话,那么新中国的成立,特别是改革开放以来出现的制度变迁,其规模之庞大,变革深刻的程度都让世人印象深刻。长期以来,西方学界关于制度变迁的研究主要是以西方的政治、经济、社会及历史文化传统为背景来叙事的。而当代中国的制度变迁则是基于独特的历史文化传统,在中国特色的社会主义的语境下展开的。这就为基于中国实际进行制度变迁理论研究,进行新的理论概括提供了一个极好的机会。

按照新制度经济学的话语,不论怎样概括过去30多年的制度变迁,例如,是属于强制性制度变迁还是诱致性制度变迁,是民间主导的制度变迁还是政府主导的制度变迁,抑或是自上而下还是自下而上的制度变迁,在大部分时间里,这种改革从总体上说都是一个如何把蛋糕做大的过程。而随着蛋糕的做大,如何切分蛋糕就变得异常敏感。人们普遍注意到,改革开放30多年来,特别是进入21世纪以来,中国社会结构激烈变化,而“最突出、最核心的变化就是社会利益结构的变化”[1]。经济生活中利益主体呈现多元化趋势,既得利益集团与多元化利益主体间矛盾日益突出。

激烈的利益矛盾及冲突加快了农地制度变迁的过程,近年来每一年的中央1号文件都是聚焦三农问题的直接反应,采取包括取消农业税在内的一系列新的制度安排,可见制度变迁速率惊人。不仅在农村,城市中的利益冲突事件也不断增加。制度变迁表现为自愿或不自愿参与其中的群体争取各自利益的过程,并集中体现在这些不同群体的行为形式和相互关系之间的变化之上。特别是在国有企业和集体企业改革过程中,由于利益冲突,改革逻辑也呈现多元化,既有国家对资源控制的逻辑、公共资产分配的逻辑、既得利益集团的行动逻辑,也包括企业内部员工的行动逻辑,等等。利益不一致问题越发明显[2]。

然而,在考虑上述问题时,我们必须注意,随着互联网的普及与广泛应用,信息传播方式与社会组织治理方式发生根本性变化,由于利益矛盾引发的群体性冲突与制度变迁现象也更加引人注目。截至2014年12月,我国网民规模达6.49亿,全年共计新增网民3117万人。互联网普及率为47.9%,较2013年底提升了2.1个百分点*中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》。截至2013年底,中央和地方已有24万家政务微博,共同构筑了强大的“微博国家队”[4]。互联网对人类行为的改变是非常明显的,其实“互联网已成为思想文化信息的集散地和社会舆论的放大器”[5]。在互联网空间里,最容易形成所谓自由人的自由联合,并表现为所谓“民意”。而“民意”一旦形成,就代表了社会的主流价值取向,成为社会公平正义的代名词。近年来,“民意”非理性表达引发的群体性事件日益挑战着中国政治制度的合法性[6]。利用互联网进行利益表达,维护权利,进行政治参与正是公民自主意识不断觉醒的表现,但是这些过程中爆发出的政治力量却是令人震撼的。例如多地以PX(对二甲苯)项目引发的群体性事件就非常引人注目*昆明市政府昨日召开新闻发布会就中石油云南炼油项目回应公众[N].云南日报,2013-05-11.

从统计数据上看,互联网的普及对群体性实践的推动是明显的,我们可以从图1中清楚地看到从2001年到2012年间,网页数量和群体性事件数量之间的高度相关关系。而据人民论坛“千人问卷”调查组2009年通过问卷调查,“您认为哪个渠道最能保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权?”69%的受访者选择“网络”,只有2.5%的受访者选择“信访”。这些统计数据很好地证实了那句关于群体性矛盾处理方式的变迁:“上诉不如上访,上访不如上网”!

为此,李克强总理在2016年的《政府工作报告》中,明确提出要,“大力推行”互联网+“政务服务”,实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛,禁察非法,使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。并指出“深入推进政务公开,充分发挥传统媒体、新兴媒体作用,利用好网络平台,及时回应社会关切,使群众了解政府做什么、怎么做。”

综上所述,我国众多领域制度变迁的案例表明,利益冲突与矛盾才是制度变迁的深层次原因与动力。其实,在新制度经济学的新古典分析范式之外,很多学者从不同的角度,运用不同的分析方法对这一问题进行过严肃的探讨,但通过这些文献的比较和综合分析发现,在此基础上,考虑到互联网对民众行为,特别是对利益冲突行为的重大影响,我们利用博弈论的分析工具,构建了一个互联网视域下的、以利益冲突为核心的制度变迁模型,分析了互联网对制度变迁的重大影响,并试图对中国的现实进行解释。

图1 网页数量与群体性事性数量网页数据来自:中国互联网络信息中心(CNNIC)历年《中国互联网络发展状况统计报告》;群体性事件数据来源:李林,田禾(2014)[3]。

二、文献综述

关于制度变迁问题的研究,新制度经济学理论自然占有很重要的分量,而且影响巨大。我们研究发现,这一理论具有隐含的适用前提和明显的应用局限。

作为新古典分析框架的继承者,新制度经济学分析制度变迁时秉承的原则还是成本—收益分析,也就是说,如果一项制度变迁的预期的净收益超过预期的成本,一项制度安排就会被创新。按照这一原则,诺斯将影响制度变迁的因素分为四个。第一个因素是报酬递增,第二个因素是不完全市场,第三个因素是交易费用,第四个因素是利益因素[7]。其实,我们可以粗略地将第一和第四个因素视为收入,第二和第三个视为成本,也就是成本—收益分析的具体化。林毅夫也运用交易费用分析框架和成本效益分析方法对诱致性制度变迁模式进行了经济学分析,认为制度不均衡的几个因素会产生获利机会,而这是制度变迁的根本动力[8]。国内有学者利用制度网络结构框架分析了制度变迁过程中的多重路径依赖、路径偏离、路径创造,进而指出制度变迁具有摆脱单一路径依赖实现路径创造的可能性[9]。Marquis和Tilcsik将路径依赖和队列效应(cohort effect)结合起来,解释了更为复杂的组织演进问题[10]。Christian的Schön考察了路径依赖和策略灵活性(strategic flexibility)之间的权衡问题[11]。

然而,运用成本—收益分析方法解释制度变迁的原因与动力,过于简单,主要的困难主要体现在以下两个方面:

第一个调整来源于一个事实,即低效率制度的长期持续问题。如果按照只要制度的收益大于成本该制度就会产生的原则,那么高效率的制度就一定会取代低效率的制度,进而低效率的制度就不可能长期存在,但是现实情况确实大量的低效率的制度长期存在。而North在此基础上提出了“路径依赖”理论,他认为收益递增和网络外部性是产生路径依赖的主要原因,并阐释了经济制度的演进规律。所以,如果初始的制度选择不正确,就会导致对低绩效制度的长期持续,也就是说,即使是制度变迁的收益大于成本,这时无论是诱致性的制度变迁,还是强制性的制度变迁都不会发生。

因此,成本收益分析就不能很好解释这一现实情况,诺斯对此没有更好的解释,转而研究初始错误选择是怎么出现的。对此,诺斯一方面强调偶然性的作用,另一方面又将这种偶然性归结为意识形态或文化等非正规约束的差别,进而,意识形态成为了成功的组织和制度创新与变迁的一个重要的前提条件。所以,晚年的诺思对个人的制度信念给予了高度重视,他认为信念是理解经济变迁过程之基础的关键(North,2005)[12]。显然,这些解释已经远远超出了成本收益的简单分析框架。

第二个调整来自学者们以数据分析为基础,将研究的焦点转向讨论了不同利益集团之间的不平等和制度变迁的关系。Piketty(2014)[13]首先在统计学上证实了资本往往在其整个历史中不断产生更大的不平等趋势。以此为基础,他给出了“资本主义三定理”,其实也就是两个等式和一个不等式,以解释他的逻辑。第一个等式是α=r·β,第二个是β=s/g,第三个是r>g。其中α是资本所有者的收入占总收入的份额,r是资本回报率,s是储蓄率,g是经济增长率,而β由后两者决定。

这一理论会从两个方面影响不平等和制度变迁。首先,在定义资本时,Piketty(2014)将人力资本排查在外,而这在西方经济学理论中是非常罕见的。因为,也正如Piketty也意识到的那样,从15和16世纪以来,物质资本只能解释很少一部分长期经济增长。然而,这样一来,通过缩小资本界定的范围,就使得资本收入中被平摊到较少的资本上,进而扩大了“榨取”的严重程度[22]。

其次,在上面第二公式中,如果β非常大,即使第一个公式中r比较小,α也会很大,所以巨大的收入差距就将会导致抗争。当然,皮克迪假设经济增长率g还是正的,因此,资本主义将被缓慢的替代,而不是被一场抗争,如革命突然替代。

然而,正如Acemoglu和Robinson(2015)[14]在一篇特意评论Piketty(2014)的论文中指出的那样,如果将复杂的经济和社会关系都简单地用几组抽象的数学方程表示,显然太过抽象,而失去了解释和预测现实世界的能力*当然AR(2014)将Piketty和马克思相提并论,并认为马克思忽视了制度和政治因素的影响,显然是非常不全面的。,这其实也是我们后面借用博弈论的工具进行相关分析的一个理由。而且,他们还指出此处的β的经济学含义应该是K/Y,其中K是资本存量,Y是国民收入。这样以来,第二定律的含义是K/ Y=s/g。然而,这一等式在Solow稳态的经济增长中,并不是一定成立的。而最近,哈佛大学的全球最畅销经济学教科书作者Mankiw(2015)[15],也加入了这场论战。他认为,r>g这一现象在新古典理论中早已被发现:在索洛经济增长模型中,r>g是可以实现稳态增长的一种状况。而且根据索洛模型的拓展推导,r>g有助于实现社会最优,而r

而本文的研究基础是新政治经济学的一系列文献,特别是Acemoglu和Robinson(2000a[16];2000b[17];2001[18];2002[19];2006a[20];2006b[21];2006c[22])的一系列文章。他们研究了社会制度在集权和民主之间相互转换过程中,各个集团之间的不平等、中间阶级和产业结构的决定性作用。而我们要注意的是这一过程中,互联网的作用,其实互联网引发、扩大的利益冲突及其导致的制度变迁,在世界各国家都有表现,诸如英国伦敦骚乱、美国的“占领华尔街”运动、“颜色革命”、“阿拉伯之春”及埃及街头运动等等,都可以看到互联网的鬼魅身影。

通过对新政治经济学相关文献的分析,我们可以发现,在分析社会不同行为人之间的冲突时研究方法有所变化,其中一个显著的特点就是博弈论分析工具的大量应用。为了简化分析,以上提及的Acemoglu和Robinson的文献在分析政治问题时,多采用马尔科夫均衡的方法。而Belsly等人的关于政治和社会问题的文章则采用更加经典的完美贝叶斯均衡。Besley和 Burgess(2002)构造了一个包含三种类型在职官员和市民之间的不完全信息动态博弈模型,用于分析二者目标冲突时,官员如何对市民负责的问题[23]。Besley和Persson(2010)构造了一个两期的动态博弈模型讨论国家能力与不同社会团体之间的冲突如何影响经济发展问题的[24]。除了这些相对成熟的博弈论分析工具之外,随后发展出的全球博弈(global game)也已经被用于分析社会动乱和政治变迁(Atkeson,2001[25];Angeletos,Hellwig and Pavan,2007[26];Edmond,2013[27])

如果翻阅诸如美国政治评论等类似主要政治学期刊,我们也会发现利用博弈论模型分析的文献占比很大,这也是本文之所以采用博弈论进行分析的一个原因。

三、考量互联网影响的利益冲突与制度变迁博弈模型

关于改革开放以来,特别是互联网不断发展背景下中国剧烈制度变迁的学理解释很多。在理论层面,最直接的解释被认为是由新制度经济学的制度变迁理论做出的,制度变迁被视为一个基于成本收益考量的路径选择问题,如强制性制度变迁抑或是诱致性的制度变迁等等。然而,正如上面分析的那样,我们发现,包括新制度经济学制度变迁理论在内的现有理论并不能很好地解释我国的制度变迁的内在机理。因此我们需要利用新的理论解释我们观察的现象。

观察当代中国不同利益主体冲突及其对制度变迁的影响,可以有很多的角度,而引发不同主体利益冲突的原因也十分复杂。但由于中国政府在制度供给与制度创新中扮演着不可替代的重要角色,奉行以社会稳定保障经济增长的理念,又经常以强势的社会管理者的姿态示人,所以,当不同主体发生利益冲突时,也就往往集中表现为官民冲突,即有关利益主体与政府之间的矛盾冲突。这在地方政府施政过程中表现得十分明显。所以,我们的观察也聚焦于地方政府与相关主体的利益冲突。

我们的分析始于一个基本的观察:政府也是由具有多重目标和不同利益的各个部门机构组成。其中地方政府在转型中国的重要作用,特别是激励机制对政府官员行为的影响在中文文献中已有众多研究,其分析视角是中央政府如何激励地方政府,但大都忽视了地方政府在所在地方作为权力的拥有者对民众的财产,进而行为产生影响[28-29]。

而在我国,地方官员也可能是一些麻烦的制造者,大量上访等冲突事件往往与地方政府有关。例如,基层政府和民众,如村民之间的冲突就非常典型。基层政府和村民双方都在国家政策中找到支持。地方政府遵循国家行政部门的强势立场(如征收农业税、执行计生政策)而采取积极干预的行为方式;而村民则以《组织法》规定的程序规则来抵制政府官员的强权干涉。在这一时期,双方经常在村庄选举的场合发生争执。一位基层干部如是说:“这些村民常常比我们这些干部还熟悉选举法规定。如果你说话不小心,他们就会拿出选举法规定来质问你”。[30]

(一)模型设计

利用经济学模型解释行为人之间因为利益冲突而导致制度变迁的研究由来已久。政治学家Manton(1996)就从博弈论的角度提出了在现行制度下,其制度结构与非预期的行为导致了贿赂现象盛行的观点。[31]最近的新政治经济学文献则用更加规范的经济学理论模型解释政治制度的变迁,如前所述,Acemoglu和Robinson从一种制度向另一种制度的过渡来分析制度的变迁,他们讨论了许多经济因素,如不平等、财富形式(土地还是资本)、中产阶级等对社会制度变动的影响。为了使政治权力内生化,后来,他们还通过假设执政者对法定政治权力进行投资,而对模型做了进一步拓展[32]。

由于富人的人均初始收入高于穷人,所以他们缴纳的税收比穷人高,因此,他们偏好低税率,于是在富人掌权的集权体制中,富人制定的税率为0。

博弈时间顺序为:

①执政者选择进行制度变革,还是只是改变政策。

②民众有三种策略可以选择,同意执政者选择,由民众领导组织抗争,以及自己运用网络组织抗争。

③如果由民众领导抗争,其他民众可以选择跟随,还是不跟随。我们假设跟随概率外生决定。

④按照上面的顺序和策略选择,博弈者各自得到相应的支付。

(二)不同利益主体的策略选择

1.执政者的行动选择

尽管当提及利益冲突时我们首先想到的是民众的行为,但是因为执政者控制着政策制定权,所以在斗争(博弈)顺序上是统治者先行动的。执政者集团的斗争方式主要有三者,即维护现有制度、只在政策上让步和主动改变制度。

(1)维护现有制度

当面临民众的潜在抗争时,执政者的第一反应,也是最优反应是尽量继续维护自己的统治制度。这种情况往往在抗争威胁或抗争行动刚刚出现时采用。因为,在阶级对立的初期,双方都还没有正确评估各方的实力和斗争的后果。作为现有制度的既得利益者的执政者显然会试图继续维护自己的统治,而维护现有体制的首要手段显然是武力镇压。然而这种策略显然不能导致更加分权的制度,正如亨廷顿所说,“民主的国家是用民主的方法产生的:舍此无它”(亨廷顿,1998,202)[33]。其实,马克思早就指出,政治暴力不可能带来社会和政治过程中没有准备好的任何东西。因此,如果暴力完全必要的话,在某种程度上可以说,它可以促进一种基本上已经开始的发展,但是,它从来不会产生真正的新东西(弗洛姆,1991,167)[34]。不过,因为这种策略在理论上分析相对简单,我们在下面的模型中将其省略*其他专著,如Acemoglu和Robinson(2006a)对其分析较为详细。。

(2)政策变迁

当民众的抗争力量增大时,或者执政者的力量减弱时,执政者可能会感觉镇压不能成功。例如,从20世纪初期开始,周期性的经济危机、工人运动、俄国十月革命、1929-1933的年大萧条等因素迫使使西方国家不得不做出了改良资本主义制度、消除资本主义弊端姿态,特别在经济政策方面不断做出调整,实际上是对社会下层人民做出的一系列让步。而具体的政策让步主要体现在干预市场的凯恩斯主义政策、国民收入进行再分配的各种福利政策以及政府、资方、工人协商谈判制度,等等。这些政策的推出促使资本主义的自我调整,阶级斗争得到了缓和。

(3)制度变迁

如果在基本制度框架内的让步不能满足反对阶级的要求,(又认为没有力量镇压)执政者只能选择主动改变现有制度。

2.民众的策略选择

根据执政者的不同政策,民众也有相应的策略行动,主要包括两类:

(1)民众领导组织抗争

革命即通过一定的手段获得政治权力。显然,抗争者的最理想的情况就是获得政治权力,然而值得我们注意的是,在新政治经济学理论中,获得政治权力虽然只是一种行动选择,但是在具体行为的选择上却包括很丰富的内涵,首先,在社会体制形态上看,要获得政治权力既可以改变社会体制,如资产阶级革命使得社会从封建社会变为资本主义社会,也可以不改变形态,如农民革命使得封建社会形态不发生改变,只是革命者变成了统治者;其次从革命的形式看,既可以是暴力革命,也可以是和平演变,只要达到获得政治权力的目的即可。

(2)妥协:不抗争

不抗争,或者说妥协,也就是在不能改变社会制度的情况下,如果执政者可以选择让步,进而在具体政策上使收入差距缩小,在一定程度上改善经济状况,那么民众就可以选择妥协的策略。

(3)互联网背景下的全新策略:集体抗争

围绕这一讨论首先应关注互联网对人类组织行为产生了什么样的影响。传统经济学对大型组织的处理,要么像新古典经济学那样,假设为生产函数的黑箱,进而放弃对其的分析,要么就像Olson以后的公共经济学者那样[35],将其视为是一个集体行为问题。为了解决集体行为问题,如搭便车问题,必须组成一个强有力的执行团队,并且配以合理的激励机制。因此,传统的公司治理理论都忙于各种股权分配方案、期权激励计划,或是剩余索取权和剩余控制权的配置问题。而政治组织的治理机制更为复杂,民主体制要设计权力制衡机制,而威权政体的领导者权威,或者领导能力,则起着不可替代的作用。所有这些组织的一个特点是,要让组织良好运转,就必须有特定行为人对组织进行控制,而通常这些行为人的数量都相对很小。

然而,互联网的出现让大规模的集体行为发生了巨大的改变,进而影响了制度的演进。这种影响不仅导致了中小企业组织内部集团行动的新难题,更是影响了整个社会运动的变化[36]。将互联网下的社会大规模运动成为“轻”社会运动。这些轻社会运动一个特点就是,并不存在一个有形的固定的组织机构,但是总会不自觉的汇聚为一股强大的力量。其似乎是被一双“看不见的手”*尽管这是亚当斯密的那只指挥市场运行的“无形之手”同名,但是其背后的激励无疑相差极大,不过给予我们的思考却是同样深刻的。在指挥组织的运行,所以整个轻社会运动是一个“自组织”的过程。

从经济学的角度看,互联网的一个重大作用是减少了各个成员之间的“交流成本”,也就是一种交易成本,使得集体行动悖论被打破。这样以来,数量重大的民众就可以自己直接做出策略选择,而不是像以前一样,必须跟随少数民众领导的选择。而民众领导的选择显然并不能完全代表民众的利益。互联网带来的这一变化,将深刻影响到我们后来的博弈均衡,进而决定制度变迁的方向。

(三)支付

按照我们对执政者策略的分析,存在三种情况。

第一种是执政者不采取任何改变,用我们模型的设定,就是要满足μ≥θ,也就是说,因为不平等不是太大,但是进行制度变迁的毁坏成本太大,所以,对于民众而言进行抗争得不偿失*这一过程的简单推导可以参见Acemoglu和Robinson(2006a)。。因为这种情况非常简单,而且不是我们分析的重点,所以,我们就不考虑这种情况。

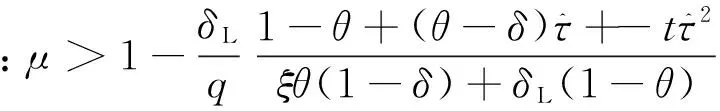

我们假设现在不平等比较严重,μ≥θ,这时执政者必须进行变革才能阻止民众抗争,而他可以选择的策略有两个,接下来我们分析每种情况下行为人的支付。

为了简化,我们假设没有承诺问题,也就是说,执政者一旦答应提高税率,就不会变卦。而执政者可以给的最高税率也就是使得民众支付最大的税率,τp,这时民众的支付为:

1.民众同意执政者行动的情况

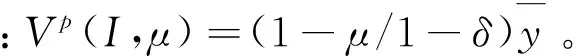

如果执政者选择进放权执政权力,而执行更时分权的制度变迁是,民众的支付为:

Vp(D) =(1-τp)yp+T(τp)

执政者的支付为:

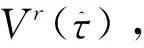

Vr(D) =yr(1-τp)+T(τp)=

执政者的支付为:

2.民众不同意执政者行动

如果民众不同意执政者行动,而选择强制性制度变迁的情况,如抗争,则会剥夺执政者所有收入,即执政者的支付为0。但是因为在传统抗争集团中,决定权掌握在领导手中,所以民众领导者平分抗争后富人财富的ξ,0<ξ<1,其余民众平分得1-ξ。这种情况下,如果民众领导同意这一建议,则领导者的支付为:

(8)

在这种假设下,跟随民众效用VF(R,μ,ξ)为:

可以发现当

时,VF(R,μ,ξ)>Vp(D)=yp,也就是说,对于民众跟随者而言,此时跟随抗争比不抗争好,但是因为跟随民众并不能参与博弈策略的选择,所以不是博弈行为人,只要满足其参与约束即可。然而,由于民众跟随者(1-δ-δL)数量众多,同样也会有集体行动的问题,所以即使跟随对抗的收入比不对抗时的多,也不一定保证所有人都会跟随抗争。而且,领导者的决策不一定很公平,所以,跟随者也有可能以q的概率同意领导者的决定,q∈[0,1]。而且AkerlofandKranton(2005)就指出,在组织中即使没有货币激励和惩罚,代理人也可能会认真完成委托人委托的工作,因为“身份(Identity)”可能会起到重要的作用,特别在军事组织中更是如此。当然,还有一定的可能不跟随(以1-q的概率)*需要说明的是,我们这里的模型只是富人和革命领导者之间的两方博弈,革命跟随者是没有决策权的,因此,我们在此处只讨论革命跟随者的参与条件,而不是讨论跟随者在不同策略之间的比较(激励相容条件)而且,我们这里用概率q的大小代表跟随者的意愿,其实也间接地代表了跟随者获得的支付,进而包括跟随者的影响。当然,在对作为跟随者的穷人的处理上,最理想的方法当然是将其作为一个行为人,给出独立的支付参与博弈,但是那样我们的模型就变成了三方博弈,使得均衡的求解变得复杂。,从博弈论角度看,就好像自然在行动。

如果跟随者不同意领导者自己专制,则抗争失败,领导人支付为0*当然,出于“财富守恒”的原则,抗争领导者的财富不能凭空消失,最有可能的现实情况是被当权者掠夺,但是考虑到领导者人数很少,而且收入很低,我们为了理解方便,就假设预谋计划抗争的成本就是其拥有的收入,也就是说如果抗争不成功领导者的收入就在抗争预谋中消失了。,领导者选择抗争的(期望)支付VL(R)为:

VL(R) =qVL(N,μ,ξ)

(四)传统体制下的博弈均衡与制度变迁

下面我们按照经典的逆向归纳法,求解该博弈的完全信息动态博弈均衡。我们知道,一个博弈的均衡可能有很多,而为了体现互联网的影响,我们将博弈均衡集中在分权制度发生变迁的条件上。

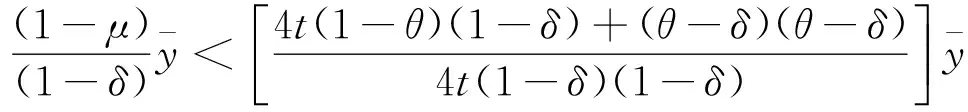

当μ<μ*时,执政者只能选择进行更加分权的制度变迁,才有可能阻止民众抗争。这时阻止抗争的条件是VL(R) 我们可以得到: (五)互联网背景下的利益博弈与制度变迁 通过前文的分析,我们可以看到,随着互联网的普及,组织行为发生了很大改变,而本文关注的是对民众抗争形式的影响。在传统社会中,如果民众想对政府,或者力量庞大的利益集团进行抗争,只能跟随抗争领导的决策,然而在互联网背景下,民众还可以通过互联网进行抗争,而形成所谓“自组织”的策略行为。 对于当权者而言,由于民众进行了抗争,则其收入全部被掠夺,所以支付为Vr(I)=0。为了集中我们的问题,并且简化数学分析,此处我们省略互联网如何影响政策变动策略,而仅仅分析互联网如何影响威权体制向更加分权的制度进行变迁的情况。 所以,如果我们试图分析互联网是否可以导致更加分权的制度的诞生,我们只需要比较μ>μ″与μ>μ**哪一个更容易实现,其实也就是μ″与μ**的大小比较。如果μ″<μ**就说明互联网更容易导致更加分权的制度产生。所以,如果: 成立,就有μ″<μ**成立。这样我们就可以得到以下非常直观的命题。 命题:如果ξ越大,δ越小,δL越小,q越大,θ越大,互联网就更容易促成更加分权的制度变迁。 (一)博弈均衡和制度变迁 尽管当提及社会冲突时我们首先想到的是民众的行为,但是因为执政者控制着政策制定权,所以在斗争(博弈)顺序上是执政者先行动的。执政者的策略主要有以下几种不同的社会制度变迁: 1.政治制度和政策都不变的情况。这种情况严格说来并不是政治体制变迁,但是为了让分析完整性和严密性,我们还是将其作为一种特殊的情况。发生这种情况的条件是不平等程度很低、抗争成本很高下发生的。也就是说,此时存在的不公平或剥削程度较低,而且将大众组织起来进行抗争的成本很高或者没人愿意抗争。 2.政治制度不变,做出政策让步。当不平等程度变大,但是抗争成本比较大时,民众有改变现有体制的动机,如果执政者不进行任何变动(如上面的第一种情况那样),民众一定会抗争,尽管执政者有能力镇压,即使能镇压成功,也要付出代价,而且也不一定能镇压成功。对于民众而言,如果进行抗争执政者一定镇压,所以,抗争不一定能取得成功,而且要付出很大的代价,所以尽管执政者不愿改变现有体制,如果能在政策上做出让步,降低不平等程度,民众就不会选择抗争,而接受执政者的让步。当民众的抗争力量增大时,或者执政者的力量减弱时,执政者可能会感觉镇压不能成功。例如,在20世纪初期,周期性的经济危机、工人运动、争夺殖民地的战争,特别是第一次世界大战、俄国十月革命、1929年大萧条、第二次世界大战等危机,使西方国家做出了改良资本主义制度、消除资本主义弊端的途径和方策,特别是经济政策进行了调整,也就是对社会下次人民做了让步。而具体的政策让步主要体现在干预市场的凯恩斯主义政策、对国民收入进行再分配的各种福利政策、一些国家政府、资方、工人协商谈判形成制度,等等。这些政策的推出促使资本主义的自我调整,阶级斗争得到了缓和。 3.政治制度改变,执政者和民众政治权力相互交换。当不平等程度很大,抗争成本较小时。即使执政者愿意建立一个人人平等的体制,民众可能还是会抗争,因为抗争可以剥夺执政者的全部财产,而在一个分权社会,执政者的私人财产是得到保护的,显然继续抗争对平民而言更有利。比较类似无产阶级抗争胜利的情况,这时的社会是无产阶级专政,也就是说,还是一个有阶级压迫的社会,只是执政者和民众的身份发生了变化。 4.政治制度改变,对立阶级有相同的政治权力。当代互联网的高速发展,使得这种情况成为可能。当不平等程度很大,抗争成本也较大时。如果执政者不同意改变政体,只做出政策让步,民众不会满足,因为按照Acemoglu和Robinson(2006)的理论,在抗争力量强大时,民众只拥有实际政治权力(defactopoliticalpower),但是实际政治权力具有暂时性的特性,一旦抗争力量消失,实际政治权力也随之消失。所以,在抗争力量强大时,民众要将实际政治权力要变成法定政治权力(dejurepoliticalpower),而法定权力要以政治体制来保证的,所以在这种情况下,民众是必须要求政治体制变革的。 从执政者看,当民众一定要变动政治体制时,执政者可以选择镇压,也可以选择直接同意政治体制变革的要求。但是如果镇压可能两败俱伤,所以双方会同意建立一个每个阶级的成员都平等的体制。 需要指出的是,在这种情况下,在理论上,实际掌握政权应该是整个民众集体,但是由于民众数量众多,而保证政治权力发挥作用要求的人数很少,大部分人还要从事经济活动,因此,只能有政治代理人掌握政权,然而,为了保证对一小部分人专制,这种体制必定会以集权的形式出现,而此时解决代理问题则是这种体制下的一大难题。 (二)影响因素分析:互联网的间接影响 1.不平等程度(θ) 不平等程度被认为是导致社会利益冲突,进而影响社会制度变迁的初始因素,也是一个重要因素。在经济学上,表示不平等的具体指标有多个,最主要的两个是劳动收入在国民生产总值中所占的份额和基尼系数。其中,前者主要是基于低收入者一般主要靠劳动获得收入,而执政者则主要靠资本获得收入,后者则是一个代表收入不平等的经典指标,该指标越大表示越不平等。 以上提及的不平等程度主要是从属于不同团体的行为人与身边不同团体的收入差距,他们根据差距的大小来决定是否进行抗争。然而,在互联网时代,这种不平等带来的影响会成倍扩大,高收入阶层“炫富”和低收入阶层的“仇富”都随着互联网的传播而放大了影响。 2.民众集体抗争成本(μ) 抗争者首先考虑的抗争成本是抗争行为的破坏程度,这种破坏既包括自身的人身和财产,也包括对社会的破坏。这一成本显然取决于斗争的形式,如果为暴力抗争,则破坏能力,进而抗争成本巨大;第二种抗争成本是抗争行动的投入,除了人员投入外,资本投入也是必须的;第三种成本是动员成本,主要是因为抗争行为需要众多民众参加,而让这么多的人员一起行动是非常困难的事情。 正如上面指出的那样,互联网的普及使得动员成本大大降低,进而使得集体抗争更容易出现。 3.跟随民众领导的概率(q) 如果q越大,在传统体制下,更不容易产生民主,这一情况在中国特别严重。因为孔子的儒学的“礼”、“仁”以及“孝悌”使得人们更易于跟随上级的领导。而互联网的出现使得民众更倾向于追求自由,平等和民主等个人权利,因而会降低跟随概率。 进入经济发展“新常态”以后,中国高速增长时期累积的各种矛盾可能会集中释放,不同阶层、集团的对撞及利益冲突甚至可能会激化。因此,我们应该利用互联网技术,舒缓利益冲突,努力构建“共享”社会。为此,我们给出如下可能的建议: 1.利用信息技术促进制度建设,实现人民民主 传统观念仅仅将网络媒体作为一种信息技术来看待,其实它可以对组织和制度产生重要的影响,也就是说,尽管制度促进信息技术的发展,反过来,信息技术也可以改造组织和制度。 而建立制度的目标则是,通过“加强经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益问题的协商”,进而形成制度化的协商机制,从而达到“激发各族人民建设祖国的主人翁意识”的目的,这也是十三五规划重要内容。 所以,在推广互联网建设时,有意引导网民加入政治进程,健全社会民主,是保证人民当家作主的重要契机。 2.推动落后地区“互联网+”战略,缩小收入差距 “互联网+”就是要把实体经济的产业上下游企业,以及消费者,用互联网联系起来。经济落后地区的企业因为远离作为交易中心的城市,而失去很多发展的机会,而互联网的强大信息分享能力使得这些企业获得跟多的机会,进而缩小了收入差距,这将会促进十三五发展规划提出的“坚持共享发展,着力增进人民福祉”战略。 2016年两会上,由中国互联网协会分享经济工作委员会牵头起草一份报告显示,2015年中国分享经济市场规模约为19560亿元,主要集中在金融、生活服务、交通出行、生产能力、知识技能、房屋短租等六大领域。2015年分享经济领域参与提供服务者约5000万人,其中平台型企业员工数约500万人,约占劳动人口总数的5.5%。保守估计,参与分享经济活动总人数已经超过5亿人。 然而,我们需要注意的是,如此巨大的分享经济的蛋糕不能仅仅分配给城市和发达地区,也要让落后地区获得发展的机会,而且为了缩小收入差距,还应该使更大的共享经济份额向落后地区倾斜。具体而言,我们需要按照十三五发展规划精神,推动互联网技术在农村地区的普及;鼓励引导农户使用信息技术提高,农业生产效率;构建农业服务网络信息平台,促进农产品销售。 也就是说,我们可以充分利用互联网的巨大力量,缩小收入差距,促进精准扶贫。 3.将互联网打造成反腐败利器 反腐工作也是十三五规划的重要内容,而反腐体系的构建也经过了一个逐渐完善的过程。2013年12月,中共中央于在《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》指出,“坚持正确舆论导向,完善反腐倡廉网络舆情信息工作机制”。而中央党校出版社2009年出版发行的《中共党建辞典》收录了“网络反腐”一词,2010年12月29日,我国首次发布的《中国的反腐败和廉政建设》白皮书对网络监督的作用予以了肯定,称“网络监督”是一种反应快、影响大、参与面广的监督方式。党的十七届四中全会明确规定:“健全反腐倡廉网络举报和受理机制、网络信息收集和处置机制”。当然,现在的网络反腐还是民间自发活动,最重要的是缺乏法规规范。因此,应该加快网络反腐的技术支持和制度建设。 总之,通过对利益冲突与制度变迁理论的梳理,借助于博弈论模型进行分析,我们发现:随着互联网的普及与广泛应用,信息传播方式与社会组织治理方式正在发生根本性变化,由于利益矛盾引发的群体性冲突与制度变迁现象也与传统社会不一样了,如民众利益抗争的方式可能由传统的民众领袖发动型,变成一种民众自发、自愿的自组织行为。从这个意义上说,互联网的出现确实是推动一个国家和社会更加民主的一个契机。 制度变迁和社会治理是一个比较经典的研究课题,本文则试图考察在互联网背景下,这一经典主题会受到怎样的影响。文中的博弈模型是一个完全信息模型,尽管我们利用动态化的方法使得模型更接近现实,但是对博弈行为人类型的完全信息假设并不符合复杂的现实世界。而且,为了简化计算,我们假设执政者的承诺是完全可信的,这一点也经常和现实情况不一致。所以,进一步完善这些不足正是我们今后研究的方向。 当然,在没有更理想的理论出现以前,我们也只能忍受模型精确却狭窄的桎梏,毕竟可以完美解释现实的模型只有现实本身。 [1]李景鹏.中国政治发展的理论研究纲要[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社2000:135. [2]张 军,冯 曲.集体所有制乡镇企业改制的一个分析框架[J].经济研究, 2000,(8):12-20. [3]李 林,田 禾.中国法治发展报告No.12(2014) [M].社会科学文献出版社,2014:2. [4]祝华新.全面深化改革年代的互联网[J].中国改革, 2014,(4): 70-74. [5]人民网.胡锦涛总书记2008年6月20日视察人民日报时的讲话[EB/OL].(2008-06-21) [2011-06-10].http://politics.people.com.cn/GB/1024/7408514.html. [6]王建华.互联网时代的政党与社会沟通—— 基于中国情境的现实观察与理论思考[J].江西社会科学, 2014,(11):161-167. [7]NorthD.C.,Institutions,institutionalchangeandeconomicperformance[M].Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1990. [8]林毅夫.关于制度变迁的经济学理论:诱致性制度变迁与强制性制度变迁[M].科斯,阿尔钦,诺斯等.财产制度与制度变迁上海: 上海三联书店,1994. [9]时晓虹,耿刚德,李 怀,“路径依赖”理论新解[J].经济学家,2014,(06). [10]Marquis,Christopher,andAndrasTilcsik.2013.“Imprinting:TowardAMultilevelTheory.”AcademyofManagementAnnals7,no.1: 193-243. [11]ChristianGärtner,OliverSchön, (2016) “Modularizingbusinessmodels:betweenstrategicflexibilityandpathdependence”,JournalofStrategyandManagement,Vol.9Iss: 1,pp.39-57. [12]North,D.C.,Understandingtheprocessofeconomicchange[M].PrincetonUniversityPress,2005. [13]Piketty,Thomas,Capitalinthetwenty-firstcentury[M].CambridgeMassachusetts:BelknapPress,March2014. [14]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.TheRiseanddeclineofgenerallawsofcapitalism[J].JournalofEconomicPerspectives, 2015.29 (1): 3-28. [15]Mankiw,G.Yes,r>g.sowhat? [J].AmericanEconomicReview, 2015.105(5): 43-47.[16]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Whydidthewestextendthefranchise?growth,inequalityanddemocracyinhistoricalperspective[J].QuarterlyJournalofEconomics, 2000a,115(4): 1167-1199. [17]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Repressionordemocratization? [J].EuropeanEconomicReview, 2000b,(44): 683-693. [18]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Thecolonialoriginsofcomparativedevelopment:anempiricalinvestigation[J].AmericanEconomicReview, 2001,(91): 1369-1401. [19]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Thepoliticaleconomyofthekuznetscurve[J].ReviewofDevelopmentEconomics, 2002,(6): 183-203. [20]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Economicoriginsofdictatorshipanddemocracy, [M].CambridgeUniversityPress,Cambridge, 2006a. [21]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Economicbackwardnessinpoliticalperspective[J].AmericanPoliticalScienceReview, 2006b, 100(1):115-131. [22]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Defactopoliticalpowerandinstitutionalpersistence[J].AmericanEconomicReview, 2006c,96(2): 325-330. [23]TimothyBesley&RobinBurgess, 2002.“ThePoliticalEconomyofGovernmentResponsiveness:TheoryandEvidencefromIndia,”TheQuarterlyJournalofEconomics,OxfordUniversityPress,vol.117(4),pages1415-1451. [24]TimothyBesley&TorstenPersson, 2009.“TheOriginsofStateCapacity:PropertyRights,Taxation,andPolitics,”AmericanEconomicReview, [J].99(4),pages1218-44. [25]Atkeson,Andrew.2001.“DiscussiononMorrisandShin.”InNBERMacroeconomicsAnnual2000,ed.BenS.BernankeandKennethRogoff, 161-70.Cambridge:MITPress. [26]Angeletos,G.M.,Hellwig,C.andPavan,A.(2007) ‘DynamicGlobalGamesofRegimeChanges:Learning,Multiplicity,andtheTimingofAttacks’,Econometrica, 75(3): 711-56 [27]Edmond,C., 2013.Informationmanipulation,coordination,andregimechange.Rev.Econ.Stud.80 (4), 1422-1458. [28]周黎安:中国地方官员的晋升锦标赛模式研究,经济研究[J].2007,(7): 36-50. [29]周雪光:逆向软预算约束:一个政府行为的组织分析,中国社会科学[J].2005,(2): 132-143. [30]周雪光,艾 云.多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架[J].中国社会科学, 2010,(4):132-150. [31]Manion,Melanie.Corruptionbydesign:briberyinchineseenterpriselicensing[J].TheJournalofLaw,Economics,andOrganization, 1996,(12): 167-195. [32]Acemoglu,D.,JamesA.Robinson.Persistenceofpower,elites,andinstitutions[J].AmericanEconomicReview, 2008, 98(1): 267-93. [33]亨廷顿.第三波——20世纪后期民主化浪潮 [M].上海三联书店,1998. [34]弗洛姆.马克思论人 [M].陕西人民出版社,1991. [35]Aligica,P.Institutionaldiversityandpoliticaleconomy:theOstromsandbeyond[J].PublicChoice, 2015, 162(3-4):459-462 [36]Mansell,R.Collective,actioninstitutionalismandtheinternet[J].JournalofEconomicIssues, (2006)15(2), 297-305 (本文责编:海 洋) Institutional Change and Social Governance in the Internet Environment GUO Guang-zhen1,2,XIE Di2,CHENG Guang-yu3 (1.ResearchCenterforEconomiesandPoliticsofTransitionalCountries,LiaoningUniversity,Shenyang110036,China;2.SchoolofEconomics,LiaoningUniversity,Shenyang110036,China;3.DepartmentofResearchManagement,ChineseAcademyofScienceandTechnologyforDevelopment,Beijing100038,China) Chinese economy is transferring from high rapid growth to the middle rapid growth, which is called the “new normal”. In this process, conflicts of interest of different sectors, groups and between groups further intensified, and institutional change quickened significantly.The rapid development of the Internet undoubtedly magnified the form and content of interest conflict, and expanded the impact of the existing system of interest conflict, thus further improved the rate of institution change.Based on the background, we made a literature review of different institution change theory, highlighting the significance role of interest conflict in institution change.We also use the analytical tools of game theory, and built the theoretical model of how does the interest conflict affect the institution change in China.In this way, we want enhance the ability of explain institution change, and promote the development of the theory of institution Change. Institution Change Internet Game Theory 2016-12-05 2017-01-22 国家自然科学基金项目(71203035),国家社会科学基金项目(14BJL083),教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC790046)的阶段性研究成果。 郭广珍(1978-),男,山东东平人,辽宁大学经济学院副教授,博士。 F062.5 A 1002-9753(2017)02-0148-14

四、对模型的解释

五、可能的政策建议

六、结语