水砂分离在武都北山泥石流灾害治理中的应用

2017-03-08张建文乔向平

张建文,张 磊,2,乔向平

(1.兰州大学土木工程与力学学院,甘肃 兰州 730000;2.甘肃省地质环境监测院,甘肃 兰州 730000)

水砂分离在武都北山泥石流灾害治理中的应用

张建文1,张 磊1,2,乔向平1

(1.兰州大学土木工程与力学学院,甘肃 兰州 730000;2.甘肃省地质环境监测院,甘肃 兰州 730000)

武都北山流域构造运动活跃,固体物源丰富,地形起伏,沟道比降大,极端降雨气候频现,为泥石流的形成提供充足条件。2007年,通过采取拦排结合的方案对武都北山泥石流进行治理,治理效果显著。但随着时间推移,拦挡坝自上游向下游不断淤满,泥石流不断向沟口推进;建筑物遍布泥石流沟口,房屋基础挤压、占用排导渠和排洪管网,致使其过流能力严重不足。泥石流活动趋势逐年增强,易损性增大,险情扩大,需再次治理北山流域泥石流。考虑到治理工程的重点在于排水和避让房屋建筑,提出水砂分离的截排水方法治理北山泥石流,从北山流域的内部着手,解决泥石流灾害的威胁。

武都北山;泥石流;治理工程;截排水;水砂分离

我国对泥石流的研究始于上世纪50年代,起步较晚[1],早期的泥石流治理以单一工程治理手段为主,而泥石流流成因复杂,治理效果差强人意。随着对泥石流规律认识的深入,泥石流的治理方法逐渐变成了因地适宜,采取多种治理手段共同作用的综合治理方法[2、3]。武都北山流域泥石流堆积区居民集中聚居,人民群众的生命财产遭受泥石流威胁,该片区域的治理需求日益迫切。

武都是陇南地区行属所在地,是甘肃省少有的长江流域地区,也是泥石流最为发育的城市之一,武都城区坐落于白龙江两侧阶地之上,在南北两山的山谷之间,是典型的两山夹一河地形[4]。北山走向与白龙江走向一致,皆是北西-南东走向。流域两侧分布有北峪河和东江水沟两条白龙江一级支流,同白龙江一起将北山流域及其下部平台呈“口袋装”包裹,平台平均宽度220 m,地势平坦,地表土层以砂砾卵石层和早期的冲洪积物为主,良好的地基条件和平坦的地形被充分利用,各类建筑物逐渐在平台上形成规模。早期的建筑数量不多,建筑用地有意避开泥石流的威胁区域,但是随着时代的发展,城市规模不断扩大,城区人口剧增,各类住宅、建筑物逐渐向山坡坡脚及泥石流沟道延伸,盖房的过程中肆意挤占泥石流排洪通道,增加了泥石流爆发的危害性。此次研究的目的是寻找城市泥石流的一种治理方法,在解决泥石流灾害威胁的同时尽量减少对泥石流堆积区的土地占用。

1 泥石流发育背景

1.1 泥石流流域工程地质条件

武都北山在大地构造上属于西秦岭—柴达木单元次级单元西倾山—迭山逆冲褶断带,次级构造复杂多变,由一系列向南突出的弧形断裂和复合式背斜组成[5],受区域构造的控制,各沟谷大致呈N—S向展布,与白龙江的走向呈直角相交。流域内出露的前第四系以志留系为主,分布于流域中上游和下游沟道沟岸两侧,岩性主要为千枚岩、板岩,颜色为灰色、灰绿色,倾角大多在40°~60°。流域内第四系广泛分布,主要为风积黄土、冲洪积、残坡积、重力堆积、泥石流堆积物质。各泥石流流域紧密相连,泥石流沟沟口直对下游城区,且由北至南呈串珠状分布。

1.2 泥石流形成条件

北山泥石流流域共发育有9条泥石流沟,包括郭家沟、招待所沟、粮站沟、药王沟、大山沟、小山沟、笼子沟、教场小沟和桥子沟。总面积为2.81 km2,各沟流域面积差别较大,最大的郭家沟流域面积为0.85 km2,最小的药王沟面积仅0.02 km2,其沟壑密度近2条/km2。流域最高海拔1 848 m,最低点990 m。区内泥石流沟主沟长在0.24~1.45 km之间,沟床比降18.5%~33.8%,沟坡坡度多集中于30°~50°之间,沟道断面除招待所沟及桥子沟为“U”型外,其余沟道均为“V”型。流域内沟坡陡峻,沟道纵比降较大,利于降水在短期内汇集,使坡面水流迅速集中并在沟道中获得能量,使泥石流的规模和峰值快速升级,从而形成泥石流冲出沟外。

根据调查,北山九条沟泥石流的固体松散物质主要来源于滑坡、崩塌、沟道堆积物、坡面松散堆积物及工程活动形成的坡面堆渣等五类物质,对九条泥石流沟物源分析可知,滑坡和坡面松散物质是流域泥石流的主要补给物源。研究区内九条沟流域沟道中共有大小滑坡13处,其中黄土滑坡6处,堆积层碎石土滑坡7处,各沟内均有滑坡分布,滑坡多集中发育于各沟道上游至沟脑段或沟口地段,中游发育滑坡较少,大部分滑坡都不稳定。由于构造断裂发育,岩体破碎,基岩风化强烈,碎石、岩屑在坡面形成堆积,相互间无粘结力,质地松散,细粒物质多,极易被水流冲蚀、搬运。

北山流域在气候上属北亚热湿润向暖温半湿润的过渡带,为季风气候,降雨量以夏秋两季为主,其中6-9月的降水占全年的67.5%,具有降雨集中、多暴雨、雨强大的特点。大量研究表明,武都泥石流发生的临界降水量小时雨强为15~20 mm,十分钟雨量为8~10 mm,是甘肃省泥石流临界雨强最小的地区。市区24 h最大降水量为90.5 mm,1 h最大降水量40 mm,10 min最大降水量16.2 mm。1939年以来,降水量为25~50 mm/d的大雨平均2~3次/a,降水量大于50~75 mm/d的暴雨和降水量大于75 mm/d的大暴雨每10 a约有2~3次[6]。说明本区的降雨条件足以诱发泥石流。

2 泥石流治理工程分析

目前泥石流的治理主要分为以治水为主、以治土为主和以排导为主结合其他措施的治理方案[7]。北山流域大多沟道内均有布设拦挡坝,若对已经淤满和基本淤满的沟段继续增设拦挡坝,拓宽排导渠和排洪管网,需要拆迁拓宽范围内的建筑物,而流域泥石流沟沟口建筑物密集,拆迁费用高昂,可行性较低。新修拦挡和改建排导的方法在这种工况条件下是行不同的,因此,可以考虑以治水为主的截排水方法对北山泥石流流域进行治理。截排水工程主要利用水砂分离技术,在流域内布设多级截排水渠道,通过截排水渠的形式对区域内坡面汇流进行排泄,达到水砂分离的效果,同时减少汇流流量,让泥石流达不到起动强度,降低泥石流灾害的发生概率,减弱其危害强度[8]。采用截排水的方式治理武都北山泥石流,用以下3点论证其可行性:

(1) 郭家沟、大山沟、教场小沟、笼子沟、桥子沟属沟谷型泥石流沟,其补给物质主要来源于坡面松散物和流域沟脑和上游的滑坡。暴雨时沟道地表径流不断侧蚀沿程滑坡前缘,带走滑体物质,滑坡临空面增大,侧向支撑减弱,破坏滑坡已有的平衡状态,导致滑坡后部物质逐次或整体的向下滑动,泥石流固体物质不断累积;与此同时,广泛分布的坡面松散物质受水流冲蚀、搬运,顺坡面汇入沟道内,进一步增加泥石流固体物质。截排水工程能够灵活地布置在北山流域内,截留其上部的汇水,一方面削弱径流冲蚀泥石流沟道两侧滑坡前缘;另一方面减少坡面汇流侵蚀、搬运坡面松散物,抑制泥石流的形成。

(2) 经调查,北山流域已布设25座拦挡坝,已有5座坝已完全淤满,分别为大山沟4座,教场小沟1座,另有4座坝基本淤满,分别位于大山沟、笼子沟和教场小沟,另有3座坝尚未淤积,均位于小山沟,其余各坝均有一定程度的淤积。已建拦挡坝拦蓄总量达27 962 m3,占设计拦蓄量的38%,虽然看似还有较大的拦蓄空间,但部分沟道如大山沟、小山沟的沟道堆积物量大,其拦挡坝的拦蓄功效已进入瓶颈;北山流域除粮站沟和药王沟之外的大部分泥石流沟已在沟口修建了排导堤,或留有排导渠、涵,但是在沟口居民在建房筑路的过程中,自行改造排导渠和排洪管网,致使行水管网尺寸偏小,部分甚至被堵死,排导能力已严重不足。截排水渠能够缓解拦挡坝的拦蓄及排导渠的泄洪压力,延长拦挡坝的使用年限,和排导、拦挡工程形成一个完整的防治体系。

(3)北山流域面积不大,仅为2.81 km2,截排水渠的工程造价不高,经济方面具有可行性。北山地形起伏,山坡坡度大,开挖一条能够布设截排水渠的山路会破坏山坡表层岩土体完整性,在治理泥石流灾害的同时可能会引发新的不良地质现象。为了避开这一问题,截排水渠的布设路线需要依托北山已有地形,减少对山坡坡体的开挖。经勘察,流域内有始于郭家沟沟口至郭家沟沟脑穿越招待所沟、粮站沟、药王沟、小山沟、大山沟的北山公路,沿道路修筑有排水渠,排水渠局部有断开和破损的情况。可以改造原有排水渠为截排水渠,拓宽局部过流断面,以满足排水要求;大山沟上游至桥子沟上游有一条宽约1 m的沿山小路,沿途没有不良地质现象,可以顺着小路修建一条与之同一高程的截排水渠;大山沟中上游至桥子沟中上游有绿化灌溉道路,道路宽度超过2 m,灌溉引水渠宽度不足道路宽度一半,自2009年使用至今,证明此条道路布设渠道没有地基承载和形变上的问题,满足截排水渠的布设条件。

3 治理工程布局和类型

截排水渠穿越北山9条泥石流沟流域,将截留的降水进行集中汇流,汇流通过截排水渠向流域两侧的北浴河和东江水沟牵引,利用涵洞和隧洞的形式穿过山梁汇入北峪河和东江水沟。

3.1 截排水渠布局

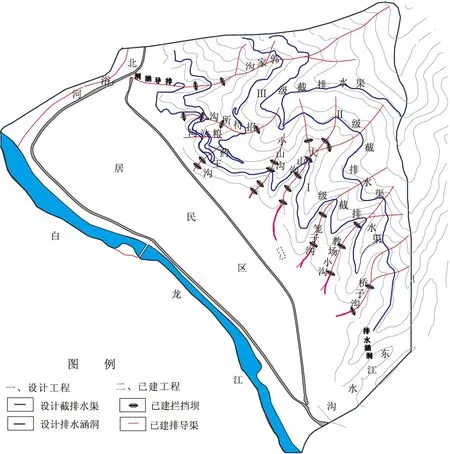

按照排导条件,将9条泥石流沟沿小山沟右侧分水岭划分为两大区域,右侧为北区,左侧为南区。北侧区域治理工程主要利用已有上山道路的路边截排水渠道,根据拦截面积的大小,修建分段式渐变渠道(后称Ⅲ级截排水)。道路多次横向穿越四条沟流域,有效截排坡面汇流并最终汇至郭家沟,由郭家沟排导排泄至北峪河。南部区域几条沟均呈现汇水面积较大,后部沟坡陡峻的特点,故在其流域中上游布设两级截排水渠道,一级布设高度较高,高程在1 280 m附近,主要利用已有上山小路布设一条截排水渠道(Ⅱ级截排水渠),排水渠分别由大山沟左岸沟坡、东江水梁两侧向中间排泄,在教场小沟右侧山梁处汇流,之后沿山梁将水流排泄至下部截排水渠中。下部则利用目前上水灌溉工程在小山沟、大山沟流域中游修建的截排水渠道,高程1 080 m附近,对其进行改建并将其顺沿等高线方向至桥子沟内(Ⅰ级截排水渠),不仅将Ⅰ、Ⅱ级渠道中间部分坡面汇流进行拦截,同时在各沟沟道布设沉砂池将沟道汇流亦进行拦截,一起向外排泄。Ⅰ级截排水渠起于小山沟右侧山梁,在教场小沟右侧山梁与Ⅱ级截排水渠汇合,终于桥子沟左侧山梁,之后以隧洞形式穿过东江水梁,排泄至东江水沟(见图1)。通过流域面积计算,该截排水工程基本拦截区域内总面积74%的汇流。

图1 工程平面布置图

3.2 截排水渠类型

由于截排水渠道穿越农田、橄榄林,故设计渠道宽度应在满足排导能力的条件下,尽可能的减小。选取对占地面积要求小、施工简单的矩形渠道形式。截排水渠较长,若如渠道在某一点处发生错段,则上游所有拦截水流将沿错段处外泄,不仅增大了泥石流产生的可能,同时也增大了灾害的危害程度,故在一定条件下保证渠道的强度,防止外在力量对渠道的破坏是十分必要的。将遭受打击可能性较大的Ⅰ、Ⅱ级渠道做成钢筋混凝土渠道,增加其抗击打强度,保证工程的安全性。而Ⅲ级渠道沿上山公路修建,遭受打击的可能性小,且多处为不改造渠道,故采用混凝土形式渠道进行布设。据调查,小山沟、大山沟Ⅰ级渠道经过处,坡体岩性为全风化千枚岩,松散物质多呈倒石锥状堆积于坡脚,且该处受原有渠道影响,渠底比降较小,设计流速相对较小,对泥沙的冲淤能力不高;Ⅱ级渠道教场小沟段斜坡岩性为全风化千枚岩,坡面松散物质亦较多;故对两处渠道范围设计增加盖板,保护渠道,减少渠道淤积量。

4 结语

(1)武都北山泥石流固体松散物源丰富,地形起伏,沟道比降大,降雨集中、多暴雨、雨强大,新构造运动不断抬升,沟谷处于发展期,郭家沟、大山沟等沟谷型泥石流沟的发展仍有逐步增强的趋势。

(2)泥石流沟沟口房屋密集,所需拆迁费用高昂,导致排导结合的方案不适用于武都北山泥石流沟的治理。

(3)水砂分离的截排水方法解决了排水和避让房屋建筑的问题,无论是在安全、经济还是运作上可行性都较高。拦挡、排导及截排水三项工程相结合,各工程相互衔接,互作补充,形成完整的系统工程,能够实现对泥石流灾害治理的长治久安。

[1]陈光曦,王继康,王林海,等.泥石流防治[M].北京:中国铁道出版社.1983:1-7.

[2]唐邦兴,周必凡,吴积善,等.中国泥石流[M].北京:商务印书馆.2000:246-275.

[3]费祥俊,舒安平,等.泥石流运动机理与灾害防治[M].北京:清华大学出版社.2004:248-262.

[4]张奎.陇南市北山泥石流特征及防治技术[D].兰州大学.2013.

[5]甘肃省地质矿产局.甘肃省区域地质志[M].北京:地质出版社.1989:587-590.

[6]姚宝贵.甘肃省陇南市武都城区北山泥石流灾害综合治理方案[J].甘肃科技学报.2007,23(5):14-15.

[7]唐邦兴,李宪文,吴积善,等.山洪泥石流滑坡灾害及防治[M].北京:科学出版社.1994:202-218.

[8]谭俊龄,尹明泉,韩淑萍,等.水土分离生态综合治理泥石流方法探讨[J].海洋湖沼通报.2007,16(3):115-119.

The application of water-sand separation in Wudu Beishan debris flow control

ZHANG Jian-wen1,ZHANG Lei1,2,QIAO Xiang-ping1

(1.School of Civil Engineering and Mechanics , Lanzhou University , Lanzhou 730000,China;2.Gansu Institute for environmental geology , Lanzhou 730020,China)

The active tectonic movement, rich solids source, topographic relief ,large channel gradient, frequent extreme rainfall climate of Wudu Beishan valley make adequate preparation for the formation of debris flow. In 2007, Wudu Beishan debris flow have been treated by a scheme combining row and blocking with significant effect. Over time, the dam continue to fill up from upstream to downstream, mudslides continue to promote to stream exit; Buildings spread around stream exit. Building foundation squeeze and occupy flood canal and flood drainage network resulting in its flow capacity insufficient. Debris flow activity trend increases year by year . Due to the vulnerability increase and danger expand, Beishan debris flow need to be governed again. Considering the treatment project focuses on drainage and avoid housing construction, separating water and sand is proposed to address the threat of debris flow in Beishan valley.

Wudubeishan;debris flow;treatment project;cut drainage works;water-sand separator

2016-08-14

张建文(1992-),男,湖北洪湖人,主攻方向:地质灾害。

P642.23

B

1004-1184(2017)01-0143-03