苏州园林游客感知特征研究

——基于游记文本的多维度分析

2017-03-08陈路遥

陈路遥 许 鑫

(华东师范大学经济与管理学部 上海 200241)

引言

随着经济的发展,旅游者越来越多,旅游目的地的口碑也成为了旅游者非常关注的问题。游客在出游后,通常会通过网络平台来表达和分享旅游体验,所以也有越来越多的旅游者利用网络搜集旅游信息。有数据表明,会通过专业旅游网站来分享出游经历的用户占比近30%,网络游记成为旅游者旅游行为和旅游体验的最直观反映。

网络游记是旅游者基于自身旅游体验主动发表的文字作品,可以分为很多类型,包括以记录行程为主的记叙型游记、以抒发感情为主的抒情型游记、以描绘景物景观为主的写景型游记和通过游记来说明道理的说理型游记。不管是何种类型的游记,都是旅游者对旅行的记录,都能从中提取出旅游者的经历与体验。有学者对问卷调查和网络评论两种途径所获取的数据进行比较分析,结果表明这两种途径的数据具有相对一致性,所以通过对游记文本进行分析,可以从中把握旅游目的地在旅游者心中的形象以及了解旅游者的行为偏好等,为旅游目的地未来的管理与营销提供引导和借鉴,从而可以进一步提高旅游质量,在景点和旅游者之间形成共赢。

一、网络游记文本的相关研究

网络游记是旅游者基于自身旅游体验主动发表在互联网中、主要描述旅行过程和感受的文本,相比于问卷调查和访谈,其更能够代表和反映出游客的真实态度。也正因为此,目前国内外以互联网游记文本为数据源或研究对象的旅游研究越来越多,主要可以分为对旅游景区的研究和对旅游者的关注这两类,涉及旅游目的地形象、旅游流研究、旅游者体验、旅游者动机、官方与游客间差异等领域。

对于通过游记来研究旅游景区,不少学者认为网络游记在表达和反映旅游者对目的地形象感知方面发挥着重要作用,如易婷婷、杨昆等运用内容分析法对西藏游记样本进行了质性分析,探讨旅游者对西藏旅游目的地形象的感知;还有徐小波等基于携程网近5年的上万条网络文本,对49个“中国优秀旅游城市”形象感知作了对比分析;张高军等运用质性研究的文本分析法,通过网络日志研究游客对华山形象的感知;郭风华等以新浪博客游记为数据源,结合内容分析与共现网络方法,研究了成都乡村旅游地形象认知特征;也有学者通过对网络游记进行分析,研究古镇旅游形象感知,为当地旅游业的发展提供了参考。

对于旅游目的地,除了形象感知之外,还有对旅游流的研究,有学者对景区之间景点的共现进行分析,如姚占雷等对游记中呈现的景点共现次数和烈度指标进行了统计分析,揭示了华东地区首批国家5A级旅游景区内热门景点的分布状态以及共现关系,提出了相应的营销策略建议。还有学者对旅游线路进行了研究,如刘冰等以新疆为研究对象,通过问卷调查和社会网络分析方法,在整体网和个体网两个层面探寻旅游线路形成的内在机理。还有学者将网络游记文本与官方文本进行对比分析,发现官方与游客关注的异同,如梁保尔等人以构成上海历史街区的12个历史文化风貌区作为研究对象,以官方宣传文本和网络游记文本为数据源,对各历史文化风貌区关注次数与共现次数等多重指标进行了分析,探寻官方与游客的关注偏好及共现偏好差异所在;又如滕茜等人基于相关旅游网站和新浪博客的网络游记及官方旅游部门发布的要闻动态文本,以上海市3A级以上景点为研究对象,研究游客感知角度和政府旅游部门宣传角度下上海旅游景点的冷热差异,有针对性地提出了相应的营销和发展策略。

对于旅游者本身,游记能最直观地反映出其行为、心理及满意度等,所以有不少学者以游记为研究对象,对旅游者的旅游行为和体验进行分析研究。如胡传东等以网络骑行游记为素材,采用内容分析法,从骑行动机、感知维度、高峰体验及拍照指数4个方面,研究了骑行游客对川藏线风景道的旅游体验规律及其特点;蔺国伟等以西藏为研究对象,从潜在赴藏旅游者角度,构建了网络口碑对潜在赴藏旅游者从众行为的影响模型,并对其加以实测,结果表明网络口碑对潜在赴藏旅游者从众行为有显著影响;周晓贞等以川藏骑行旅游者的网络游记为样本,对旅游动机和体验进行了分析,发现旅游动机和体验之间呈现耦合关系;赵振斌对网站论坛游记进行分析,总结出了太白山背包客的行为特征。

可见,网络游记文本已经成为旅游研究的主要数据来源之一,但是已有研究在方法和研究角度上略显单一。在研究方法上,目前学者多采用内容分析法,只有少数学者结合了词频统计以及社会网络方法进行分析。在研究角度上,大多只聚焦于游记整体本身,有少数学者将官方文本和游记进行比较,对游记的趋势变化情况进行分析的研究还很欠缺。基于此,本文将以网络游记文本为研究对象,首先对景点特征进行描述性统计分析,研究景点的热度特征以及景点特征随着时间变化的演变特点;在此基础上进行进一步的挖掘分析,结合显性主题和隐性主题特征,发现游客对于苏州园林景点形象的感知特征和关注点,以及其随着时间演化的变化。

二、研究方案

根据行业研究报告,携程网、同程网和驴妈妈旅游网这3家网站在2015年的在线度假旅游市场中,交易份额均名列前茅,同时也是广大游客喜爱使用的旅游网站,因此可以认为从这3家网站中所采集的游记数据具有一定的覆盖度,对其进行分析所得到的结果具有代表性与高可信度。因此本文选择从携程网、同程网和驴妈妈旅游网上采集游客的游记文本,以5A级景区苏州园林为研究对象,共采集游记文本3 860篇,游记文本的时间跨度为1999年至2014年末。

本文所采用的研究方法主要涉及词频统计分析、情感分析、LDA主题生成模型、TF-IDF特征词分析以及社会网络分析方法。其中,分词方法采用的是相关研究中普遍用到的Jieba分词,选择的是jiebaR库中的混合模型分词引擎,并结合自定义词表和停用词表对苏州园林旅游文本进行分词。对每篇游记文本进行分词之后,进一步对词的出现频度进行统计。本文中情感分析是将一段游记文本作为一个研究单位,结合业内和自定义情感词词表、否定词词表、程度词词表、停用词词表等,来判定某单位的正负面的情绪值。

TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)是一种用于信息检索与数据挖掘的常用加权技术。TF-IDF实际上是TF*IDF,TF是词频,IDF是逆向文件频率。TF表示词条在文档中出现的频率。这表明一个字词的重要性随着它在文件中出现的次数成正比增加,但同时会随着它在语料库中出现的频率成反比下降。其主要思想是:如果某个词或短语在一篇文章中出现的频率TF高,并且在其他文章中很少出现,则认为此词或者短语具有很好的类别区分能力。有很多学者基于TF-IDF的统计计算来进行研究,如进行文本相似度量的分析、进行网页关键词的抽取以及学科核心期刊特征的分析等。

而LDA(Latent Dirichlet Allocation)是一种文档主题生成模型,也称为一个3层贝叶斯概率模型,包含词、主题和文档3层结构。它是一种非监督机器学习技术,可以用来识别大规模文档集或语料库中潜藏的主题信息。如阮光册提出了基于LDA主题发现模型结合HowNet知识库进行信息分析的方法,对网络评论进行主题发现的研究。又如唐晓波等构建了基于微博热度的LDA模型,对微博热点进行挖掘研究。

基于以上方法,本文对游记的分析主要从以下几个方面进行:

首先对景点特征进行描述性统计分析,研究景点的热度以及景点特征的时间演化。在时间演化视角中,将不同年代的游记文本分为不同文本集,通过TF-IDF分析发现游记文本在不同时间段内的差异,探究用户对苏州园林旅游讨论主题的变化。

然后以全部游记样本作为一个整体,进行进一步的挖掘分析。采用显性的词频主题分析与隐性的主题发现相对比与结合的研究方法,对景区整体形象的感知特征进行分析。再聚焦于空间视角,选取部分代表性园林为研究对象,将包含园林对象的评论句提取出来之后,进行分词与统计,进一步形成描述园林特性的园林网络图。再结合各园林的情感分析与负面评论主题感知,可以得到各园林游记中游客的关注点信息,为各个园林的未来旅游发展提供借鉴和方向。

三、景点特征描述性统计

1. 景点的热度特征

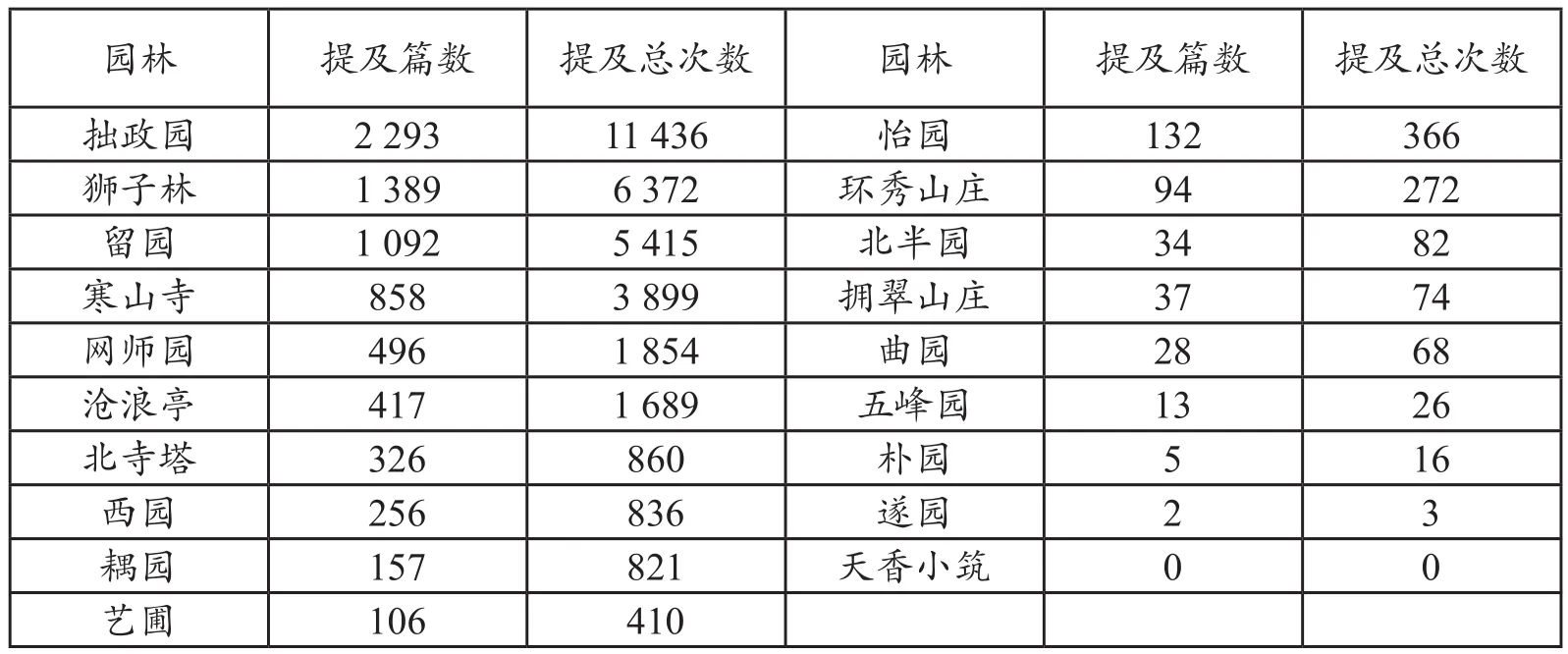

首先对苏州园林各景点在游记中的被提及情况进行统计分析,反映各景点在游客中的热度特征。苏州市政府在2015年8月公布的首批《苏州园林目录》共包括了33处苏州园林,其中对外开放的园林有19处,本文即对这19处苏州园林在游记中的被提及情况进行统计分析。在这19处苏州园林中,沧浪亭、狮子林、拙政园和留园并称苏州四大名园,代表着宋、元、明、清4个朝代的艺术风格。而拙政园、留园、网师园和环秀山庄作为苏州古典园林的代表早已于1997年被列为世界文化遗产;沧浪亭、狮子林、耦园、艺圃和退思园作为苏州古典园林的扩展项目也于2000年被列为世界文化遗产。提及这19处苏州园林的游记篇数以及提及总次数情况如表1所示。

表1 各园林被提及情况统计Tab.1 The mentioned numbers of the gardens

可以看出,苏州四大名园的出现率整体排名靠前,三大名园占据了前3位。其中,拙政园是旅游游记中出现最多的园林,说明被称为“中国园林之母”的拙政园在旅游群体中具有较高的知名度,几乎成为前往苏州旅游游客的必游景点。而在苏州四大名园中稍弱的是沧浪亭,从游记中可以看出,旅游者们认为沧浪亭的名气不如其他三大名园,且相对来说,园子难寻并且小,存在着停车困难等问题,而且有不少游客在游记中写道,前往沧浪亭时,园子正在修缮,但没有暂停营业提示也没有提前公告。这些都可能是造成沧浪亭口碑不如其他三大名园,进而导致旅游人数较其他三大园林少的原因。排名较靠前的除了四大园林和网师园等私家园林以外,还可以看到寺观园林也颇受游客欢迎,寒山寺、北寺塔、西园这3个寺观园林的被提及次数紧随四大园林之后,这说明旅游者在设计路线时,不仅会考虑景点本身的名气,还会考虑园林的搭配,避免园林的相似性带来审美疲劳。同时还可以看到,园林之间的热度存在着较大的差异性。四大园林最受游客欢迎,其后是知名度较高的寺观园林,而之后的一些园林在3 860篇游记中的被提及篇数占比还不及5%,在游客群中知名度较小,流量也相对较小。特别是环秀山庄,早于1997年就被列为世界文化遗产,但其被提及篇数仅在2.5%左右,游客流量、知名度与其园林实际价值大大不符。

2. 景点感知特征的时间演化

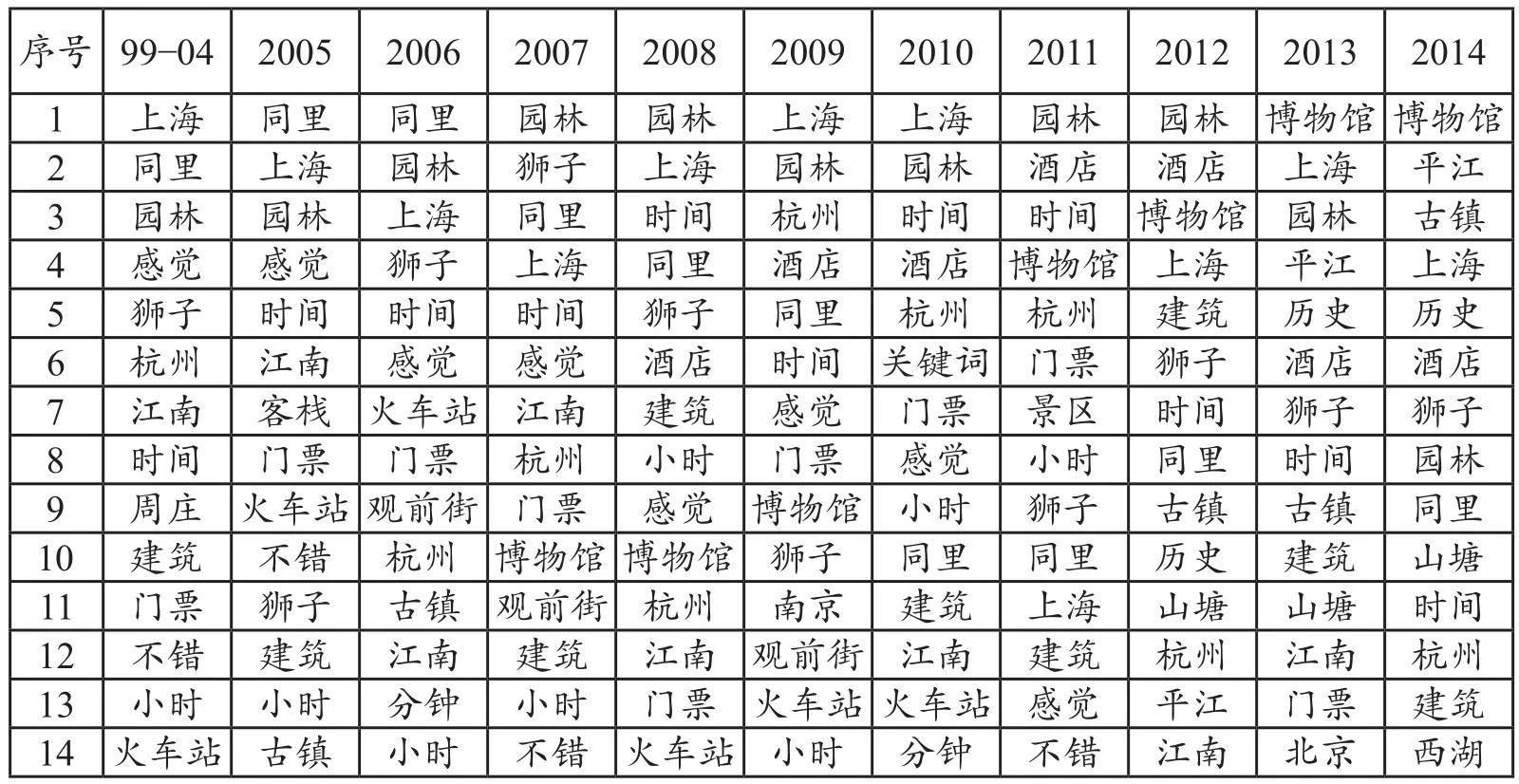

下文通过TF-IDF值的统计计算,分析苏州园林的旅游文本的内容在不同时间段中的差异,以此发现随着时间的演化,用户对于苏州园林旅游所讨论的主题的变化。在进行数据处理时,因为1999—2004年的游记数据量较小,且均来自携程网,所以将1999—2004年的游记数据合并为一个文本,一共有11个文档。分别计算每个文档中词语的TF-IDF值,以此比较游记内容在时间维度上的差异。按照统计结果,截取每个时间段内TF-IDF值排名前14位有意义词语(见表2)。其中,“苏州”一词在各个时间段均排在第一位,不具有区分度,在表中省略。

表2 不同时间段游记的高TF-IDF值词语Tab.2 High TF-IDF value words for different periods

从表2中可以看出,这些高权值的词语主要表现了3个方面:苏州园林景点本身的特征点、其他城市信息以及其他游览点。

于苏州园林景点本身特征而言,“门票”“建筑”“江南”的出现率较高,说明苏州园林的江南气息、建筑风格以及门票价格是旅游群体的重要关注点。而苏州园林的“历史”关注是在2012年以后开始出现的,说明旅游群体在2012年以后比以前更在意苏州园林的历史底蕴。

在其他城市信息方面,“上海”在每个时间段均有出现,“杭州”只有在2005年没有出现,说明上海与杭州这两个城市与苏州园林的游览一直具有较高的联动性。特别是杭州的西湖景点,在2014年呈现出高显示度,这说明在2014年,西湖与苏州园林景点之间具有高联动性。除此之外,在2009年中出现了“南京”,在2013年中出现了“北京”,这说明南京与北京这两个城市在既定时间内与苏州园林的游览具有较强联动性,但是是一种不稳定的关系。

在其他游览点方面,可以看到“博物馆”一词在2007年开始出现,其后除了2010年以外均有出现,这说明苏州博物馆(2006年10月建成开放)和苏州园林博物馆(2007年12月对外开放)对游览者一直具有较高的吸引力。而同时,古镇一直是与苏州园林搭配的重点景点,特别是同里古镇,只有在2013年没出现在高权值排名中;而古镇周庄只在1999—2004年间出现,说明2004年以前游客还喜欢搭配周庄与苏州园林一起游玩,但其后这种喜好有所减少,转而选择其他古镇。此外,还有一些苏州著名的小吃古街在近几年逐渐兴起,进入游览者的视线。譬如“观前街”在多个时间段有所出现,“山塘”街、“平江”路在2012年后的每一年中均有出现,说明游览群体对于小吃古街的兴趣在近几年兴起,特别是对山塘街的喜好保持了稳定,对平江路的喜好逐年增加。

除此之外,还有“火车站”“酒店”“时间”等旅游要素也一直是旅游者们的关注点;游客们对苏州园林的“感觉”也基本是“不错”的。而在其他方面,可以看到“关键词”这一词语在2010年出现,这是由于驴妈妈旅游网游记的固定格式所导致的,同时在2010年,驴妈妈旅游网的游记占据了整体游记的大部分,进而导致了“关键词”一词在2010年的高显示度。

总的来说,在时间演化视角中可以看到,1999—2014年的16年中,旅游者在游览苏州园林时的关注点是有所变化的。其中,人们对于火车站的关注度是逐渐降低的,特别是在2011年以后,“火车站”已经没有高显示度。可见,随着交通的发展,人们对于火车站的关注度,甚至是对交通出行的关注度都有所下降。同时,对酒店的关注度也在下降,这说明随着经济的发展和生活水平的提高,人们在旅游时对住与行具有更广的选择性,因而对住与行的关注会有所减少,转而更多地去体验旅游本身的乐趣。在2012年以后,人们对于苏州园林景点的历史和小吃古街的兴趣有所上升,这代表着人们在旅游的过程中,对于景点的历史底蕴和食物上的关注度在增加。相比较于这些有稳定变动趋势的关注度,杭州与苏州园林景点之间的联动关系处于一种不稳定状态。可以看到,“杭州”在2008年以前具有一定的显示度,但并不高,而在2009—2011年有所上升,但在近几年转而又有所下降。

四、景点形象的感知特征

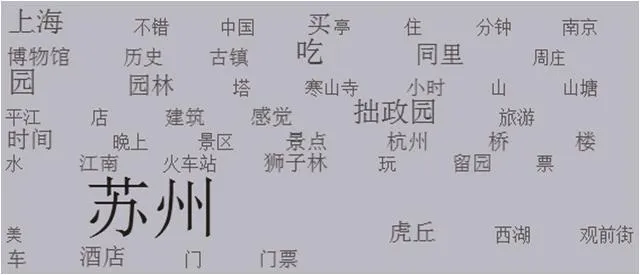

1. 显性主题特征

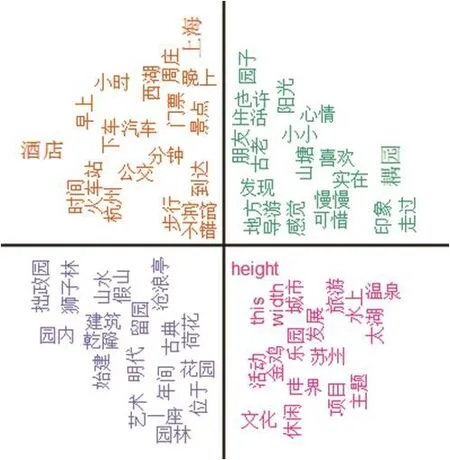

本文接下来对3 860篇游记文本进行分词处理,在利用自定义停用词表将无意义的字词剔除之后,对字词的出现频数进行统计,将出现频数排列前50位高频词绘制为如图1所示的标签云。总体来说,出现频数最高的这些字词包含了游客们前往苏州园林旅游的地域、景点、旅游的要素及心得等方面。其中,出现频数最高的5个字词分别是“苏州”“园”“吃”“拙政园”和“上海”,表明了与苏州园林旅游最相关的城市地域信息,以及游客对“吃”这个要素的注重,还突显出了拙政园在苏州园林旅游中的重要地位。

图1 游记文本显性主题特征Fig.1 Dominant topic of the online travel notes

可以看到,在地域方面,除了“苏州”本身,“上海”“杭州”“南京”的出现频次也是比较高的,可见这3个城市与苏州园林旅游的联动性很强:一方面,由于城市的地域分布所致,从上海、杭州、南京来苏州园林旅游的游客是比较多的;另一方面,远道而来的游客来游览苏州园林时,往往会去附近的上海、杭州、南京多地旅游。特别是杭州的西湖出现频度也很高,说明游客往往会一起游览或比较苏州园林和西湖。而在苏州园林本身的景点游览方面,拙政园、狮子林、留园和寒山寺这4个景点是被游客提及最多的景点,可以认为这4个园林是游客流量最大的苏州园林景点。同时,“博物馆”的出现频度也很高,一方面因为苏州园林博物馆紧邻拙政园,游客们在游览拙政园时必然会注意到这个中国第一座园林专题博物馆;另一方面,苏州博物馆作为首批国家一级博物馆之一,对苏州游客也具有极大的吸引力。而在景点细节方面,亭、塔、山、建筑和门这些要素是游客在游览园林时所关注的细节之处,说明游客关注苏州园林的建筑,特别是苏州园林的亭子、塔和门。此外,“虎丘”“古镇”“同里”“山塘”“周庄”“平江”“观前街”的出现率也很高,这些景点往往是游客为了避免仅单一欣赏园林景点造成审美疲劳而搭配的其他景点。其中,虎丘因为有“吴中第一名胜”“吴中第一山”的美誉,且有宋代诗人苏东坡写下“到苏州不游虎丘乃憾事也!”的千古名言,许多游客会慕名前去;还有古镇,特别是同里古镇和周庄也是游客们乐于与苏州园林所搭配游玩的景点;而山塘街、平江路和观前街这3条苏州有名的小吃街确实是游客在游览完园林之后的好去处。还可以看到,除了吃,“门票”/“票”、“火车站”/“车”、“酒店”/“住”、“时间”/“小时”/“分钟”等这几个旅游要素同样是游客们的关注点。除此之外,在苏州园林的游记中,“历史”“江南”“晚上”也是游客们的特殊关注点,说明游客游览苏州园林注重其历史,喜好其江南风格,也喜爱在晚上时游览欣赏夜景。

而在对苏州园林景点的旅游感知方面,“不错”和“美”两个字词的出现频度很高,说明游客对于苏州园林旅游的总体评价颇高。

2. 隐性主题特征

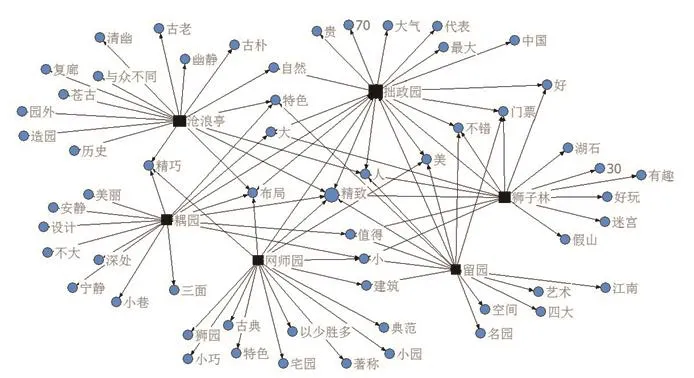

通过以上词频统计信息可以发现苏州园林旅游的显性主题特征,接下来将用LDA文档主题生成模型来发现游记中的隐形主题特征。图2是通过LDA算法所生成的游记主题信息,不同象限代表不同的主题。可以看到,第一类主题是苏州园林的风景,四大名园均列其中。同时,园林的朝代、建筑也是游客们的关注点。而在显式词频统计中没看到的“荷花”在LDA主题生成模型中突显出来,这说明苏州园林中的荷花是景区的一个亮点。第二类主题更偏重于旅游要素,包括酒店、时间、公交等,以及与周边城市和景点的联动。第三类主题是苏州除了苏州园林以外的一些景点要素,包括苏州水上乐园、苏州金鸡湖景区以及苏州温泉、苏州主题公园等,说明游客在游览苏州园林之余,注重的是苏州的城市休闲文化。第四类主题是游览的一些情绪和心得,包括印象、心情等。

图2 游记文本隐性主题特征Fig.2 Latent topics of the online travel notes

通过以上显性主题和隐性主题分析可以看出,显性主题分析展示出了游客在游览中的多目的地出行,而隐性主题分析补充体现了不同目的地下游客的关注点。比如在园林类游览时,两种主题分析均突显出了四大园林在游客中的名气,但隐性主题生成模型能进一步发现游客在游记中多有提及园林的朝代、花园、荷花以及建筑;在城市与交通中,除了上海、杭州、酒店与火车站这类信息以外,隐性主题分析还突出了公交等关注点;除此之外,隐性主题生成模型还突出了苏州其他游玩项目,比如金鸡湖景区、水上乐园、温泉等;也体现出了游客游览园林的心情等情怀感悟。即隐性主题分析更突出了游记中的细节。

综上所述,在景点选择中,游客多注意园林的性质搭配,并多选择名声比较高的景点。除此之外,附近的城市、古镇景点、小吃古街等都是游客在游览苏州园林时的关注点。

3. 景点的主题分布特征

在以所有景点为整体进行研究之后,接下来再从空间视角,以景点个体为研究对象,剖析游客对各园林的具体感知。笔者选取了6个最具代表性的苏州园林,即拙政园、狮子林、沧浪亭、留园、耦园和网师园,对这6个园林分别作具体的情感分析和形象感知。

图3是游客分别对拙政园、留园、狮子林、网师园、沧浪亭和耦园6个园林评价的情感分布情况。可以看到,游客对于苏州园林的评价整体偏好,其中,对拙政园的负面评论比例最高,在26%左右;对网师园的正面评论比例最高,达到了98%。这表明在不考虑各园林游客流量的情况下,网师园更能使游客满意。

图3 各园林情感分布情况Fig.3 The emotional distribution of gardens

图4是以上6个园林的描绘网络,由通过截取游客评论文本分词后的有意义高频词所形成。方形节点表示园林,圆形节点表示描绘词,园林对描绘词的指向表示游客在游记文本中大量地用该描绘词来形容该园林。可以看到,各个园林之间既有一些共性特征,也有属于自己所特有的园林特色与风格。其中,最为突出的是“精致”一词,每一个园林都有被游客强调其精致的评论,说明苏州园林对游客的最大吸引力来自于其园林的精致,这也是被游客最为称道的特色。其次在多个园林中都被普遍提及的是“布局”“小”和“人”,说明这些园林的布局、园林大小和人流量是游客们的关注重点,是游客们称赞或者批评的要素。比如,去拙政园、狮子林、沧浪亭和留园的游客就比较在意园林中的人。具体来说,拙政园和狮子林中的人太多,而沧浪亭和留园的人比较少。除此之外,游客比较关注拙政园和狮子林的“门票”;游客普遍认为网师园、耦园和沧浪亭属于“精巧”型园林;其他“特色”、是否“值得”等都是游客们在多个园林中所共同关注的特性;游客也多评价园林“美”和“不错”。

图4 园林描绘网络图Fig.4 A descriptive network of the gardens

具体来说,拙政园是唯一一个在其他园林评论的游记文本中也多次被提及的园林,可以看到除了沧浪亭以外,其他园林对其的指向均具有高显度。说明拙政园作为四大园林之首,在整个苏州园林中都具有比较重要的地位,在游客口碑中也常作为被比较对象。而对其本身而言,可以看到,游客们对其的定位上升到“中国”水平,以及是具有“代表”性的“最大”的园林,具有“大气”的独特风格;但相对的,其“70”元的票价让很多游客觉得较“贵”。所以游客对拙政园的感知可以概括为3点:①园林大、美、好,不错;②门票定价70元,太贵;③人太多。

而狮子林的定位与拙政园之间存在着较大的差异。狮子林的“假山”,是由具有特色的“湖石”所形成,而其假山又构成了“迷宫”,狮子林的这一特色让很多游客觉得“好玩”“有趣”,同时又只要“30”元的门票,所以很多游客认为去狮子林游玩是“值得”的。

与前两个园林相比较而言,其余4个园林的知名度与游客流量会相对小一点,给予游客的也是不同的园林形象。留园对于游客而言,是“四大”“名园”的形象,讲究“空间”的“艺术”;网师园对于游客而言,比较“小巧”,是苏州“宅园”中“以少胜多”的造园“典范”;而耦园地处“小巷”“深处”,“三面”环水,给予游客的是“安静”“宁静”的印象,十分“美丽”。而游客认为沧浪亭比较“古朴清幽”,“布局”在苏州诸名园中“与众不同”,尤其是其中的“复廊”极具“特色”。

可见,虽然这6个园林都是苏州园林中的私家园林,具有精致的园林特性,但又各具特色。若想观赏最大气、最大的代表性园林则选择拙政园;若想在园林中玩耍,注重有趣,则选择狮子林;若想欣赏建筑,注重风格布局特色等则可以选择留园和网师园;若想寻求园林的安静清幽,则可以选择沧浪亭和耦园。

通过情感分析了解游客对于苏州园林的总体评价可以知道,在游客对于苏州园林的有感情评论中,正面评论占比接近90%,表明游客对于苏州园林游览的整体满意度很高。通过分析游客的负面评论,可以发现游客在苏州园林旅游中所产生的不满意的地方,有利于园林在未来管理中进行改善,继续提高游客的满意度。

图5 负面评论主题特征Fig.5 Negative topics of the online travel notes

从图5中可以看到,在游客的负面评论中,提及拙政园的特别多,说明这些负面评论很大一部分都来自于拙政园,这也与拙政园是游客流量最大的园林有关。同时,拙政园是四大园林之首,游客从园林知名度出发也会对拙政园抱有更高的期望值,根据心理学中的前摄抑制理论,游客也会更容易产生失望之感。特别是“颐和园”(典型皇家园林)在苏州园林的游记中也出现了一个高显示度,这说明对苏州园林抱有负面情绪的游客,多会将苏州园林这类私家园林与以颐和园为代表的皇家园林相比较。

总的来说,游客对于苏州园林游览的负面情绪主要集中在以下几个方面:①人太多,园林拥挤,从“人”/“游人”/“游客”“人山人海”“人群”“熙熙攘攘”以及“挤”“挤满”和“拥挤”等词语都可以体现出,这是导致游客负面情绪的最大原因。②门票价格贵,特别是“70”这一词的突显,表明拙政园70元的票价是游客所认为不值的。③部分游客对于导游有所不满,也有部分游客认为园林本身的意境已经遭到了破坏。

结束语

网络游记文本对旅游者选择旅游目的地有较大影响,对旅游目的地的营销、管理、规划都有重要意义。本文集合了多个网站中的游记文本,分别从整体和个体的角度研究了旅游者眼中的苏州园林,并对不同时间阶段发表的游记进行对比分析,观测了旅游者对苏州园林形象感知的动态变化,以期为苏州园林的科学合理发展提供参考。

(1)从旅游者基本特征来看,目前国内赴苏州园林的旅游者大多与杭州、上海和南京3个城市有关联。可见,地理位置是影响赴苏州园林旅游的重要因素。因此,在异地出行路线推荐上,可以把重点集中于这几个城市。

(2)从认知形象中的旅游资源来看,附近周庄、同里等古镇,平江路、山塘街小吃文化街等在游客中人气较高,在苏州目的地形象塑造方面,可以重点宣传苏州园林及其附近丰富的旅游资源,对联动性线路和产品进行营销传播,以满足旅游者的多样性体验需求。

(3)从情感形象和整体形象来看,绝大多数旅游者对苏州园林的整体感知是积极的,他们认为苏州园林是“美”“不错”的。值得注意的是,在旅游者的描述中,“精致”“布局”“精巧”等词在各园林描述中出现频率很高,这表明苏州园林精致巧妙的布局对旅游者有很强的吸引力,也是旅游者赴苏州园林旅游的主要动机。因此,在宣传中可以进一步强化苏州园林的精致形象,将旅游者对苏州园林的好奇转变为现实的旅游需求。

(4)从旅游目的地认知来看,赴苏州园林旅游的游客主要集中在拙政园、狮子林等名气大的园林,一方面说明这些园林的发展比较成熟,得到旅游者的普遍认可;另一方面也存在着园林间旅游发展差距较大的问题,同时园林人流量过高反而影响了游客的满意度。而如环秀山庄这类园林,虽然有着非物质文化遗产的价值,但是在游客中的热度很低,人流量很小,各园林的发展极不平衡。从旅游资源角度讲,各个园林资源既有内在关联性又有差异性,如拙政园的大、狮子林的有趣、耦园的安静、沧浪亭的清幽各具特色。因此,苏州需要通过合理规划与宣传,充分发挥各园林的资源特色,利用有效营销策略,强调各个园林的独特性,并改善其旅游条件,以激发旅游者前往不同园林旅游,改变现有旅游线路供给过分集中的状况。

(5)从认知形象中的旅游配套服务来看,旅游者对苏州园林旅游中的餐饮、住宿、交通等方面的关注度在减弱。从负面评论主题感知中可知,旅游者对配套服务的消极情感并不突出,仅有“导游”在其中具有一定的显示度。因此,可以通过规范导游行为,提高导游质量来进一步提高苏州园林旅游目的地形象。除此之外,在负面评论中可以看到,游客对于园林中人群拥挤和园林票价的定价抱怨比较多,特别是对于拙政园70元的票价,很多游客认为偏贵,因此苏州园林在完善价格机制以及相应的价格营销方式上还具有较大的提升空间。

[1]张珍珍,李君轶.旅游形象研究中问卷调查和网络文本数据的对比——以西安旅游形象感知研究为例[J].旅游科学,2014,28(6):73~81.

[2]易婷婷.网络传播的西藏旅游目的地形象感知——基于旅游者游记的内容分析[J].消费经济,2013,29(4):84~88.

[3]杨昆,姬梅,陈娅玲.基于网络游记的西藏旅游目的地形象探析[J].旅游论坛,2013,6(3):60~65.

[4]徐小波,赵磊,刘滨谊,等.中国旅游城市形象感知特征与分异[J].地理研究,2015,34(7):1367~1379.

[5]张高军,李君轶,张柳.华山风景区旅游形象感知研究——基于游客网络日志的文本分析[J]. 旅游科学,2011,25(4):87~94.

[6]郭风华,王琨,张建立,等.成都“五朵金花”乡村旅游地形象认知——基于博客游记文本的分析[J].旅游学刊,2015,30(4):84~94.

[7]王媛,许鑫,冯学钢,等.基于文本挖掘的古镇旅游形象感知研究——以朱家角为例[J].旅游科学,2013,27(5):86~95.

[8]姚占雷,许鑫,李丽梅,等.网络游记中的景区共现现象分析——以华东地区首批国家5A级旅游景区为例[J].旅游科学,2011,25(2):39~46,72.

[9]刘冰,曾国军,彭青.社会网络视角下旅游线路研究——以新疆为例[J].旅游学刊,2013, 28(11):101~109.

[10]梁保尔,潘植强.基于旅游数字足迹的目的地关注度与共现效应研究——以上海历史街区为例[J].旅游学刊,2015,30(7):80~90.

[11]滕茜,杨勇,布倩楠,等.基于网络文本的景区感知及互动研究——以上海为例[J].旅游学刊, 2015,30(2):33~41.

[12]胡传东,李露苗,罗尚焜.基于网络游记内容分析的风景道骑行体验研究——以318国道川藏线为例[J].旅游学刊,2015,30(11):99~110.

[13]蔺国伟,白凯.网络口碑对潜在赴藏旅游者从众行为的影响[J].人文地理,2015,30(6):138~145.

[14]周晓贞,杨红英,刘晓石.基于网络游记的川藏骑行旅游动机和旅游体验分析[J].旅游纵览,2014(1):204.

[15]赵振斌,党娇.基于网络文本内容分析的太白山背包旅游行为研究[J].人文地理,2011, 26(1):134~139.

[16]黄承慧,印鉴,侯昉.一种结合词项语义信息和TF-IDF方法的文本相似度量方法[J].计算机学报,2011,34(5):856~864.

[17]钱爱兵,江岚.基于改进TF-IDF的中文网页关键词抽取——以新闻网页为例[J].情报理论与实践,2008,31(6):945~950.

[18]蒋永新,孙爱莉.基于tf-idf方法的图情学核心期刊学科特征分析[J].情报资料工作,2009(1):89~92.

[19]阮光册.基于LDA的网络评论主题发现研究[J].情报杂志,2014(3):161~164.

[20]唐晓波,向坤.基于LDA模型和微博热度的热点挖掘[J].图书情报工作,2014,58(5):58~63.