居住安排对农村老年人心理健康的影响研究

——基于社会支持为中介变量的考察

2017-03-07乐章马珺

乐章,马珺

一、问题的提出

心理健康关系到老年人生活的幸福感和养老质量。2013年中国健康与养老追踪调查显示,34.3%的农村老年人存在孤独、抑郁、焦虑等不良情绪,甚至会引发自杀等行为,增加了老年人的死亡风险。贺雪峰和郭俊霞[1]、王武林[2]研究发现农村老年人属于高自杀风险群体,其自杀的主要原因有代际冲突、夫妻矛盾和重病等。随着更多年轻人外出务工,农村独居老人群体日益庞大。第六次人口普查数据显示,一个老年人单独居住的家庭占家庭总户数的9.42%,家庭结构的剧烈变化给传统养老模式带来巨大挑战[3]。老年人独居可能会影响到老年人从外部获得的经济支持、医疗服务等社会支持,进而影响老年人的心理健康。因此,从居住安排和社会支持的角度探究心理健康问题对于改善老年人的心理健康、缓解精神危机具有重要现实意义。

关于居住安排对老年人心理健康影响主要有三种观点。一是大多数学者认为独居对老年人心理健康产生消极影响,而与配偶和子女居住则有利于维持老年人的健康水平。孙鹃娟[4]、Guo M等[5]指出子女外出可以提高老年人的经济水平,但老人的精神需求却难以得到满足。宋璐等发现对于高龄老人来说,有子女迁移的老年人比无子女迁移的老年人心理福利下降更快[6]。江克忠、陈友华采用 Maddala的处理效应模型得出亲子共同居住可以显著改善老年人心理健康状况的结论[7]。Hugo[8]、宋月萍[9]、舒玢玢和同钰莹[10]认为子女外出务工会削弱老人获得的情感支持,从而对心理健康产生消极影响,而外出务工导致经济支持的增长对老人健康的影响不显著。Murphy等认为老年人在身体状况变差、经济来源不足时与子女同住是老年人最大的福祉,与子女同住的老年人可以获得各种社会资源且少有抑郁症状[11]。靳永爱等发现社区文化活动的开展可以减少独居对老年人心理健康的不利影响[12]。二是独居不会影响老年人的心理健康甚至会改善心理健康状况。E Litwak和S Kulis认为空间距离对老年人获得的经济支持和情感支持力度的影响较小[13]。王小龙、兰永生研究表明农村劳动力的流出可以改善留守老人的健康自评状况,家庭成员提供的经济支持能够弥补照料减少对老年人健康的影响[14]。任强、唐启明发现与子女同住的老年人生活满意度较低而抑郁水平较高,配偶才是决定幸福感的关键,丧偶或配偶不在身边的老人抑郁程度较高[15]。三是相同的居住方式在不同条件下对老年人心理健康的作用可能有所差异。穆滢潭、原新发现对于城市中低龄老年人而言,他们的健康和经济状况较好,与子女同住并不能有效地改善精神健康;而对于多数农村老年人和城市高龄老年人来说,与子女同住可以有效地促进精神健康[16]。沈可、程令国发现与子女合住显著缓解了无偶老人的抑郁倾向,然而对有偶老人的抑郁情绪并无显著影响[17]。

众多研究表明社会支持也是影响农村老年人心理健康的重要因素。陶裕春和申昱[18]、方黎明[19]发现子女经常探望和提供经济支持对老年人的心理健康和主观幸福感有正向影响。瞿小敏[20]、向运华和姚虹[21]基于 CHARLS数据发现精神支持对老年人生活满意度有很大促进作用。朱伟珏指出便利的社区医疗设施以及适度的社会支持能够改善老年人的心理健康状况[22]。徐勤发现经常参加闲暇活动有助于培养老人正面的心态和积极的性格[23]。赵忻怡、潘锦棠发现经常参加跳舞健身等社交活动的女性丧偶老人抑郁程度较低[24]。

综上所述,已有研究就居住安排和社会支持对老年人心理健康的影响进行了一些探讨,但仍有一些问题尚待进一步厘清。一是在关于居住安排会对老年人心理健康产生怎样影响的问题上,以往研究还存在一些争议;二是有关居住安排对农村老年人心理健康影响机制的研究较少,且主要围绕着经济支持与精神慰藉两部分进行讨论,不够系统化和全面化。鉴此,笔者拟以农村老年人的经济支持、医疗可及、精神慰藉和社会交往等社会支持指标为中介变量,进一步探讨居住安排对农村老年人心理健康的影响机制。

二、理论框架与研究假设

社会支持理论主要用来解释人际互动、社会网络和环境对社会成员的心理受挫感和剥夺感所产生的影响,最早由拉什克于20世纪70年代提出。他将社会支持定义为人们感受到的来自他人的关心和支持。随着研究深入,学者们对社会支持做出了更为细致的分类,如 1990年卡特纳和罗素将社会支持分为物质支持、情感支持、社会整合或网络支持、信息支持和满足自尊的支持。总的来说,社会支持包括客观实在的支持和主观情感的支持两大类[25-26]。基于老年人多样化的养老需求和收入缺乏、患病等风险增加导致的需求无法充分满足之间的矛盾,老年人需要从家庭和社会那里获取支持来维持日常生活并满足需求,因此,家庭和社会有必要为老人提供多层次的外部支持。

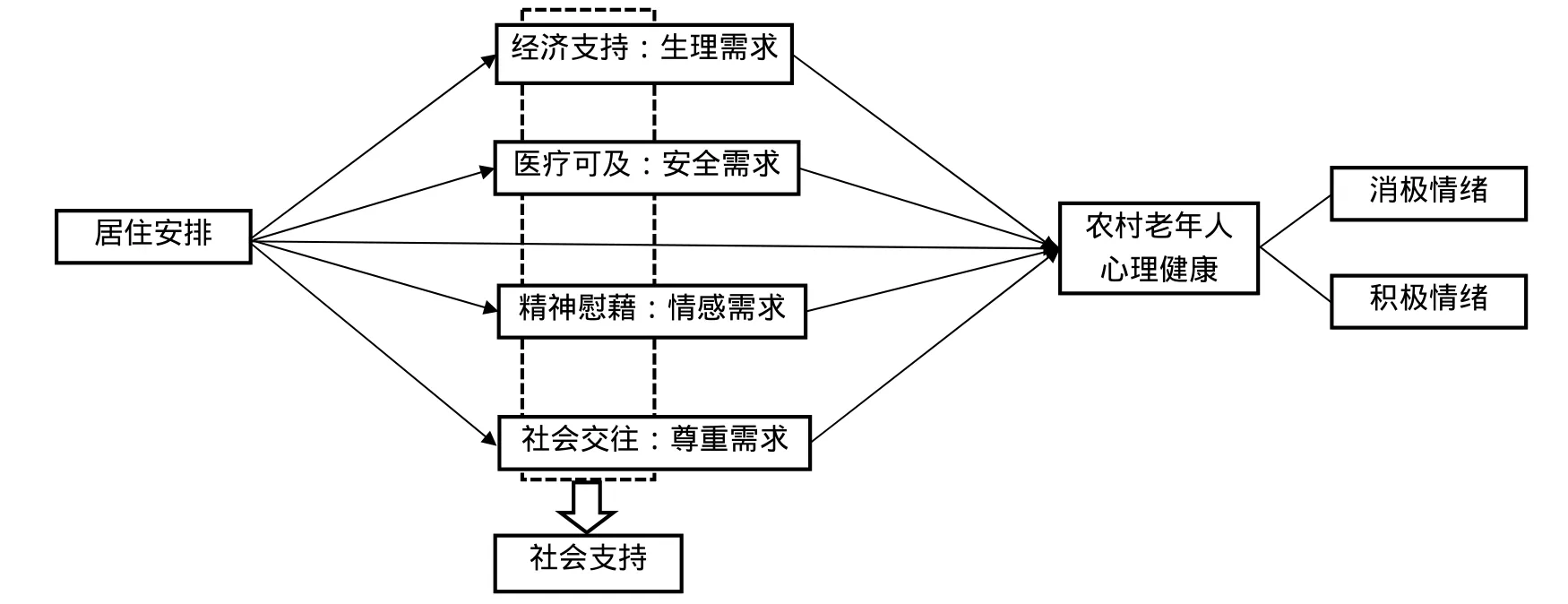

基于以上分析并借鉴黎春娴[27]、韦艳等[28]对社会支持的定义及分类,本研究将社会支持定义为个体获得的由社会关系提供的客观和主观的资源,并将其细化为经济支持、医疗可及、精神慰藉和社会交往四方面内容。根据研究目的,构建如下理论框架来说明居住安排、社会支持与农村老年人心理健康之间的关系(图1)。

图1 居住安排对农村老年人心理健康影响的理论框架

老年人的居住安排考察的是谁与老年人同吃同住,可大致分为独居和非独居两类[29]。独居老人是指由于丧偶、离异、丧子、子女外出务工等原因造成独自居住的老年人群体。社会因果论认为老年人的居住安排影响着他们的健康水平,独居会降低老年人从家庭和社会获取经济、医疗等资源的可能性,增加社会孤立风险和心理问题出现的概率[17],因此提出如下假设:

H1:独居对农村老年人心理健康产生消极影响。

涂尔干将自杀主要归因于群体的社会融合程度,他认为个体只有得到社会群体有效和适度的支持,才能感到舒适和安全,并体会到生活的意义和生命价值,从而降低自杀风险[30]。一些实证分析也发现外部的社会支持如经济支持、精神支持和外部的医疗服务对老年人的心理健康有正向影响[20-23]。因此,提出如下假设:

H2:社会支持在居住安排和心理健康之间起到了中介作用,具体表现为独居通过削弱社会支持的力度从而对农村老年人心理健康产生消极影响。

从整体上看,作为社会弱势群体的农村老年人的经济收入与城市老年人相比有着较大差距[31],且疾病经济负担问题更为严峻[32]。在五类需求层次中,农村老年人的优先需求是最基本的生理需求和安全需求[27]。老年人的优先需求得到满足时会提高心理健康水平,反之可能会抑制心理健康水平,因此提出如下假设:

H3:经济支持和医疗可及等物质性社会支持在居住安排和农村老年人心理健康之间的中介作用大于精神慰藉和社会交往等精神性社会支持的中介作用。

三、研究模型与变量选择

1.模型选择

本研究选择 OLS模型就居住安排对老年人的心理健康影响进行回归分析:

(1)式中,Y为因变量心理健康,LA是自变量居住安排,Xj是控制变量,ε为随机误差项,β0为回归截距,β1和γ为回归系数。

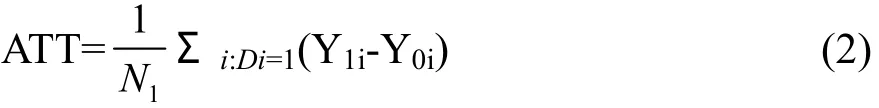

一方面,农村老年人的居住安排存在自选择问题,另一方面居住安排和老年人心理健康之间可能存在互为因果的关系,为检验OLS模型结果的稳健性,采用倾向得分匹配方法(PSM)来解决内生性问题,具体计算公式为:

(2)式中,ATT为居住安排对农村老年人心理健康的平均处理效应。其中N1=∑iiD为处理组独居老人个体数,Σi:Di=1表示仅对独居的老年人个体进行加总,y1i表示独居老人的消极情绪或积极情绪得分,y0i表示独居老人如果没有选择独居的消极情绪或积极情绪得分。y1i是可观测的,而 y0i是一个反事实的结果,需要通过倾向得分匹配在未独居的老人中估算得出。

在通过稳健性检验之后,借鉴柳士顺、凌文辁的并行多重中介模型来验证居住安排对老年人心理健康是否存在中介效应[33],回归方程如下:

其中,Mi为中介变量,i=1…4,Xj和 Xij为控制变量,方程(3)和(5)分别反映了加入控制变量前后居住安排对老年人心理健康的影响,而方程(4)反映了居住安排对中介变量的影响。在检验过程中,方程(3)和(5)的被解释变量为连续变量,因此采用OLS方法进行回归;方程(4)中的被解释变量为二分类变量,采用logistic方法进行回归。

2.变量选取

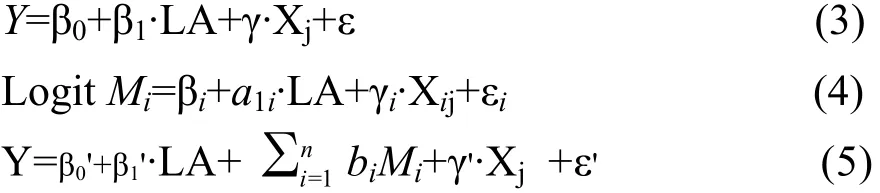

因变量为老年人的心理健康,并将其细化为消极情绪和积极情绪两个指标。消极情绪指受到外因或内因影响而产生的不利于继续正常工作、生活的情感,主要包括孤独、紧张、焦虑等;积极情绪指个体对待人或事物的积极、稳定的心理倾向[34]。老年人的消极情绪通过问卷“性格特征”部分中“是不是经常感到紧张、害怕”、“是不是经常觉得孤独”、“是不是觉得越老越不中用”三个问项来衡量,分别反映了老年人的焦虑程度、孤独感和对自身价值的否定程度。积极情绪则通过问卷中“生活是否满意”、“不论遇到什么事是不是都能想得开”、“您是不是觉得与年轻时一样快活”三个问项来衡量,分别反映了老年人的生活满意度、豁达程度和与年轻相比的快乐程度。每个问项赋值为1~5分,1为“从不”,5为“总是”,最后分别对3个问项的得分加总。消极情绪方面得分越高表示心理健康越差,积极情绪方面得分越高表示心理健康越好。

解释变量为老年人的居住安排,将居住安排分为独居和非独居两类,在样本中有22.4%的农村老年人处于独居状态。考虑搭配变量遗漏可能会带来估计偏差以及农村老年群体内部存在较强的异质性问题,参考以往研究成果,还引入其他与农村老年人心理健康相关的个体、家庭和社会三个层面的控制变量,个体层面的变量包括年龄、性别、民族、教育年限、自评健康和日常活动能力;家庭层面的变量为婚姻状况和子女数量;社会层面的变量为老人是否参加养老保险和医疗保险。

本研究将中介变量农村老年人的社会支持定义为从家人、朋友和邻居等人那里获得的所有物质性和情感性支持,具体分为经济支持、医疗可及、精神慰藉和社会交往四类,分别用“你的生活在当地属于什么水平”、“有困难是否能最先向家人或朋友求助”、“患病能否得到及时治疗”和“是否参加社交活动”四个问项进行衡量。其中,经济支持和医疗可及属于基础的物质性社会支持,精神慰藉和社会交往属于更高层次的情感性社会支持。所有变量的统计结果如表1所示。

表1 变量及其描述统计

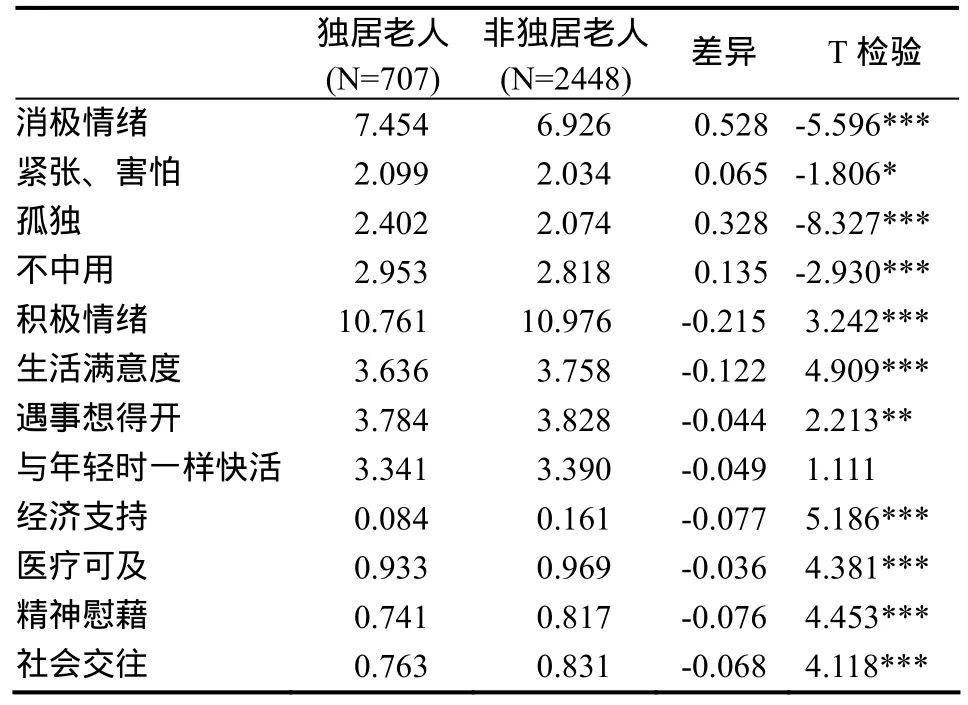

表2为农村独居老人和非独居老人心理健康和社会支持状况的基本情况。可以看出:独居老人的消极情绪明显多于非独居老人,而积极情绪明显少于非独居老人。从具体指标来看,在描述孤独感、对自身价值的否定程度和生活满意度的指标上,独居老人和非独居老人的差异最大,而在描述与年轻时一样快活的指标上,两者差异不显著。另外,非独居老人获得的社会支持明显优于独居老人,仅有8.4%的独居老人认为自己的经济支持较好,93.3%的独居老人生病能得到及时治疗,74.1%的独居老人有困难找家人和朋友解决,76.3%的独居老人在平时参加社交活动。

表2 农村独居老人的心理健康状态与社会支持状况

四、实证研究及其结果分析

本研究数据来自于 2014年北京大学老龄健康与家庭研究中心组织实施的中国老龄健康影响因素跟踪调查(CLHLS),调查涵盖全国 23个省(市、区),以65 岁及以上老年人为重点调查对象,采集了被访者基本情况、家庭结构、健康状况、性格特征等内容。根据研究需要,最终整理得到3 155个样本,包括1 525名男性和1 630名女性样本。基于这些样本数据,采用OLS回归探究独居对农村老年人的心理健康是否存在直接联系,之后引入经济支持、医疗可及、精神慰藉和社会交往等四个有关老年人社会支持的中介变量进行中介效应检验,探究居住安排对农村老年人心理健康的影响机制。

1.居住安排对农村老年人心理健康影响

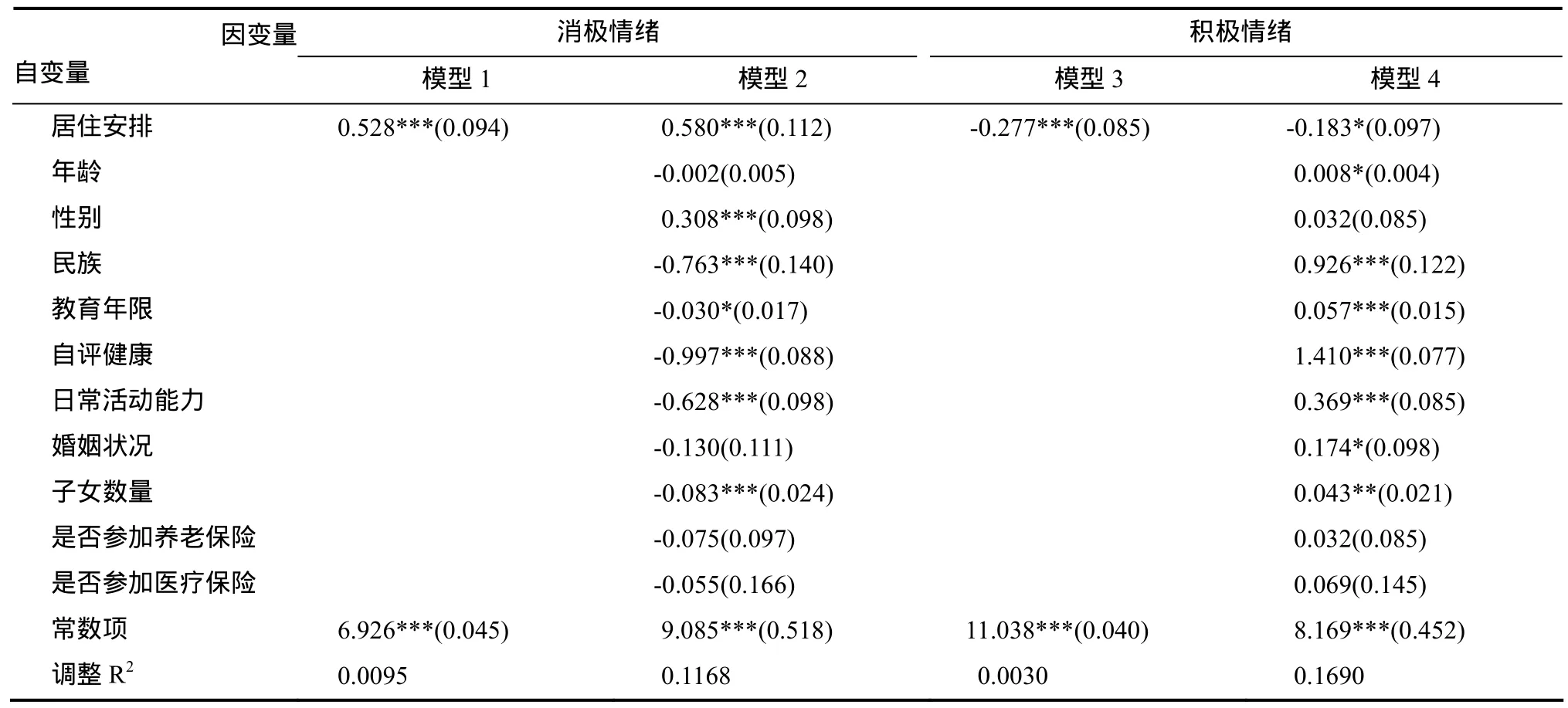

表3为居住安排对农村老年人心理健康影响的OLS模型结果。其中,模型1和3是在不控制其他变量的情况下,居住安排对老年人消极情绪和积极情绪的影响。与农村非独居老人相比,独居老人的消极情绪明显更多而积极情绪更少,非独居老人的心理健康优于独居老人。

表3 居住安排对农村老年人心理健康的OLS模型分析结果

模型2和4的结果显示,在加入性别、年龄、民族等控制变量后,居住安排对消极情绪的影响仍然在 1%的显著性水平上显著,但对于积极情绪影响的显著程度有所下降。从控制变量来看,随着年龄增长,农村老年人的积极情绪增多,可能是因为对人或事都不如年轻时在乎,更容易保持乐观积极的心态[35]。女性农村老年人的消极情绪比男性更多,可能原因是女性的情绪更容易波动,从而倾向于高报自己的消极情绪。受教育程度越高和现有配偶的老年人有着更多的积极情绪。汉族老年人的心理健康优于少数民族老年人,日常活动能力不受限、自评健康状况好以及子女数量较多的老年人心理健康水平较高。有关社会保险的两个变量对心理健康的影响不显著,可能是因为医疗保险更多的是促进老年人生理健康而非心理健康,且目前养老保险待遇较低可能导致其对心理健康影响不显著。

在对上述OLS模型估计倾向得分时,尽可能控制了影响居住安排和农村老年人心理健康的变量,它们主要包括个人层面的年龄、性别、民族、教育年限、自评健康、日常活动能力等因素,家庭层面的收入水平、婚姻状况、子女数量等因素,以及社会层面的是否参加养老保险和医疗保险等因素。

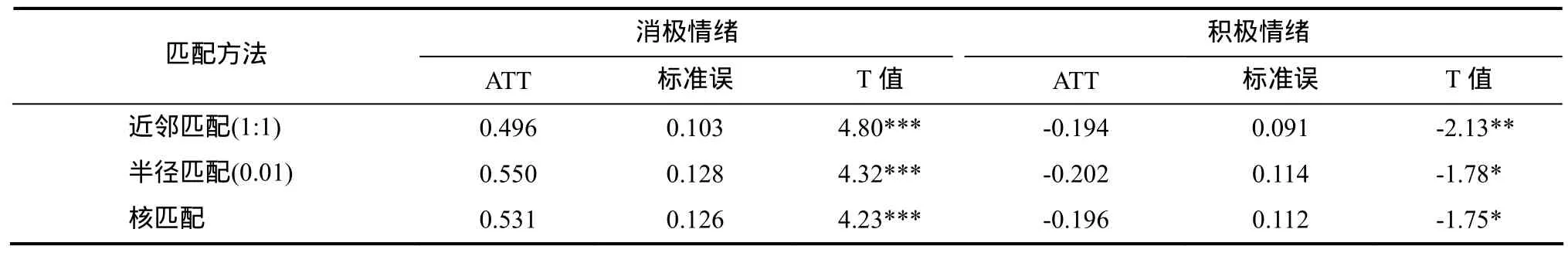

表4显示,通过3种匹配方法估计的平均处理效应与OLS回归模型的结果比较相近,且估计的效应都通过了显著性检验。PSM检验结果表明在考虑样本选择性偏误的情况下,独居对农村老年人的心理健康有显著影响,因而OLS回归模型的结果比较可靠,H1得到了验证。

表4 居住安排对农村老年人心理健康影响的PSM检验

2.社会支持的中介效应检验

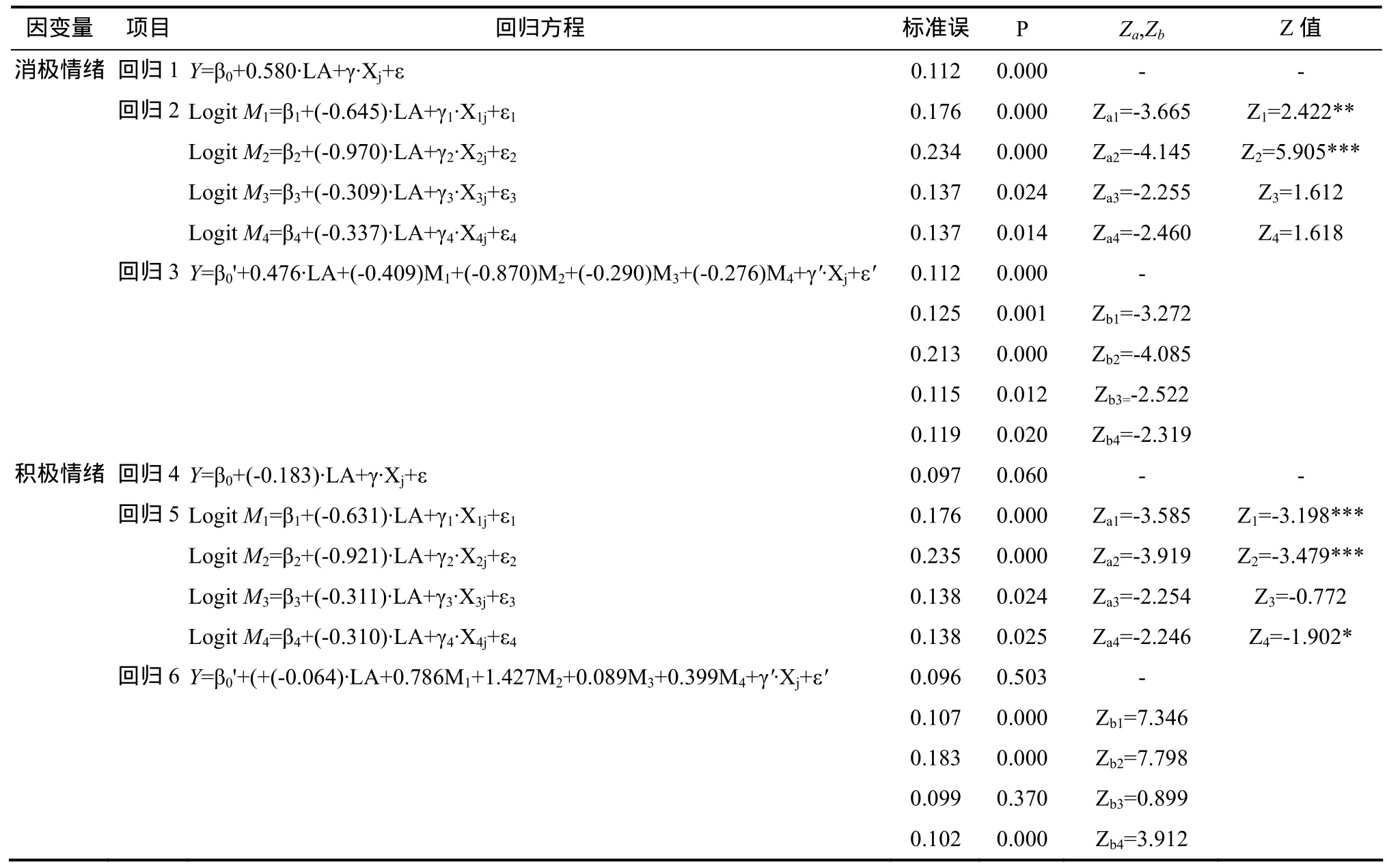

为进一步考察居住安排对农村老年人心理健康的直接效应和中介效应,在OLS回归模型的基础上引入四个有关农村老年人社会支持的中介变量,表5显示了并行多重中介模型的回归分析,回归1和4表明在不加中介变量的情况下,居住安排对农村老年人心理健康均产生了显著影响;回归2和5说明独居对四个有关社会支持的中介变量均产生了显著的负向影响;回归3和6加入中介变量来考察居住安排对农村老年人心理健康的影响。

表5 并行多重中介模型的回归分析及中介效应检验

由于在模型中,回归1、3、4、6采用的是OLS回归(连续变量的量尺),而回归2和5为Logit回归(Logit 量尺),导致产生的回归系数不在相同的尺度上,因此不具有可比性。为统一尺度,根据Iacobucci D的建议,可以通过检验Za×Zb来判断中介效应的显著性[36],检验统计量为:,其中Za=a/SE(a),Zb=b/SE(b) 。表 5的最后两列展示了检验结果:消极情绪方面,经济支持和医疗可及的中介效应显著;积极情绪方面,经济支持、医疗可及和社会交往的中介效应显著。这说明社会支持起到了中介作用,即独居会通过削弱农村老年人获得经济支持、医疗服务以及参加社交活动的可能从而降低其心理健康水平,H2得到了验证。

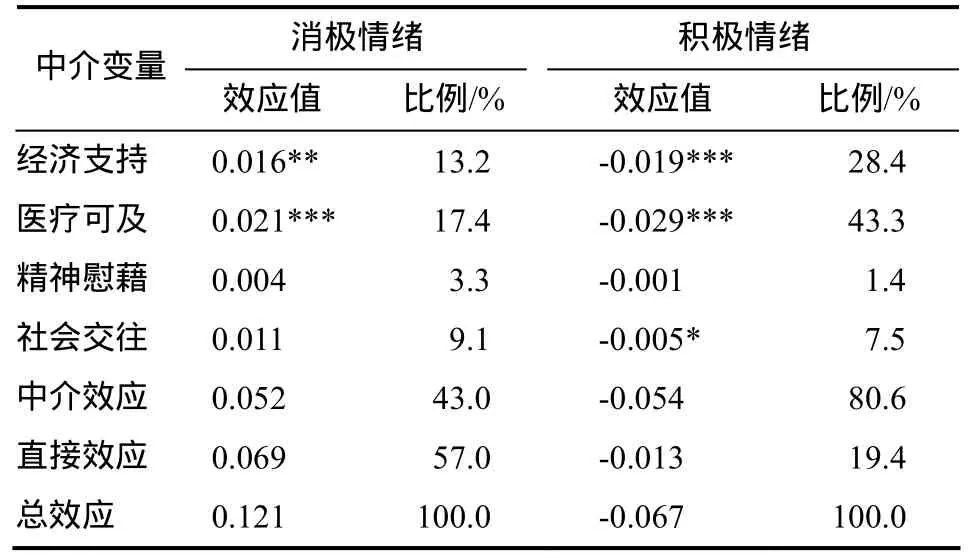

表6报告了所有中介变量的效应值以及居住安排对农村老年人心理健康的直接效应和中介效应大小。可以看出,居住安排对消极情绪的总效应为0.121,直接效应为0.069(比例57.0%),中介效应为0.052(比例 43.0%),在中介变量中,经济支持和医疗可及通过了检验,医疗可及的中介效应大于经济支持的效应。居住安排对积极情绪的总效应为-0.067,直接效应为-0.013(比例 19.4%),间接效应为-0.054(比例80.6%),其中,经济支持、医疗可及和社会交往通过了检验,居住安排通过医疗可及影响心理健康的效应最大,经济支持和社会交往次之,精神慰藉因素在居住安排与心理健康之间的中介效应不显著。总体来看,物质性社会支持的中介效应大于精神性社会支持的中介效应,H3得到了验证。一般来说,老人在患病时的心理状态较为脆弱,独居导致老人生病得不到及时的治疗将会加剧这种消极的心理状态。独居还使得缺乏收入来源的老人难以获得及时、充足的经济支持,从而导致生活水平降低,引发负面情绪。另外,独居老人与家人、朋友的联系较少,狭窄的社交网络导致他们与外界隔离,更容易产生消极情绪[37]。精神慰藉和社会交往的影响相对较弱,这可能是因为农村老年人的生活水平总体上较低,他们的优先需求是最基本的生理需求和安全需求。根据需求层次理论,只有在满足了生理需求和安全需求的条件下,他们才会有更多情感和尊重的需求,在这种情况下精神慰藉和社会交往因素才会对他们的心理健康产生更大影响。

表6 居住安排对农村老年人心理健康的效应分析

五、结论及其政策建议

基于2014年CLHLS数据,探究了居住安排对农村老年人心理健康的影响机制,结论如下:与农村非独居老人相比,农村独居老人的消极情绪明显更多而积极情绪更少,独居对老人的心理健康产生了消极影响;社会支持因素在居住安排与心理健康之间起到了中介作用,具体表现为独居削弱了社会支持的力度而对农村老年人的心理健康产生了消极影响;居住安排通过医疗可及影响心理健康的效应最大,经济支持和社会交往次之,而精神慰藉的中介效应不显著,物质性社会支持的中介效应大于精神性社会支持的中介效应;另外,农村老年人的心理健康还受到其他个体、家庭及社会因素的影响,如年龄、性别、教育水平、婚姻状况、自评健康状况、日常活动能力和子女数量等。

基于以上结论,可得出如下政策建议。

(1)制定相关措施弥补老年人社会支持的不足。首先,政府和村委会可以通过完善农村地区的医疗基础设施建设、定期的体检服务和加强精准扶贫的帮扶力度来提高贫困独居老人的医疗服务质量和经济状况;其次,政府还可以通过财政补贴或政府购买服务的方式,建设好老年活动中心,支持农村老年人参与到社会活动中来。另外,应积极倡导子女等家庭成员就近居住,这种居住方式不仅给子女以自由的空间,还有利于子女及时地对老年人提供照料和支持;另一方面,针对那些不得不独居的老年人,社会应该给予他们充分的关注和支持,倡导子女“常回家看看”,发扬互帮互助的精神。

(2)尽力创造条件实现“老有所为”。在社会支持的各个因素中,经济和医疗因素对于农村老年人心理健康的影响最为关键。因此,除了呼吁家庭成员密切关注老人的经济和健康状况以及呼吁社会给予支持外,还应通过鼓励有能力的老年人再就业、扶持老年产业发展等措施,让老年人依靠自身力量提高经济独立性,增加收入来源,从根本上减少老年贫困。在养老保障体系仍有待完善的情况下,实现“老有所为”是解决老年人经济、医疗困境的良策。

[1] 贺雪峰,郭俊霞.试论农村自杀的类型与逻辑[J].华中科技大学学报(社会科学版),2012,26(4):108-116.

[2] 王武林.中国老年人口自杀问题研究[J].人口与发展,2013,19(1):83-89.

[3] 张丽萍.老年人口居住安排与居住意愿研究[J].人口学刊,2012(6):25-33.

[4] 孙鹃娟.劳动力迁移过程中的农村留守老人照料问题研究[J].人口学刊,2006(4):14-18.

[5] Guo M,Aranda MP,Silverstein M.The impact of out-migration on the inter-generational support and psychological wellbeing of older adults in rural China[J].Ageing & Society,2009(7):1085-1104.

[6] 宋璐,李亮,李树茁.子女迁移对农村老年人心理福利的影响——基于安徽省的纵贯调查[J].中国人口科学,2015(2):115-125.

[7] 江克忠,陈友华.亲子共同居住可以改善老年人的心理健康吗?——基于 CLHLS数据的证据[J].人口学刊,2016(6):77-86.

[8] Hugo.Effects of international migration on the family in Indonesia[J].Asian &Pacific Migration Journal,2002(1):13-46.

[9] 宋月萍.精神赡养还是经济支持:外出务工子女养老行为对农村留守老人健康影响探析[J].人口与发展,2014(4):37-44.

[10] 舒玢玢,同钰莹.成年子女外出务工对农村老年人健康的影响——再论“父母在,不远游”[J].人口研究,2017(2):42-56.

[11] M Murphy,E Grundy,S Kalogirou.The increase in marital status differences in mortality up to theoldest age in seven Europeancountries[J].Population Studies,2007(3):287-298.

[12] 靳永爱,周峰,翟振武.居住方式对老年人心理健康的影响——社区环境的调节作用[J].人口学刊,2017(3):66-77.

[13] E Litwak,S Kulis.Technology,Proximity,and Measures of Kin Support [J].Journal of Marriage & Family,1987,49 (3):649-661.

[14] 王小龙,兰永生.劳动力转移、留守老人健康与农村养老公共服务供给[J].南开经济研究,2011(4):21-31.

[15] 任强,唐启明.中国老年人的居住安排与情感健康研究[J].中国人口科学,2014(4):82-91.

[16] 穆滢潭,原新.居住安排对居家老年人精神健康的影响——基于文化情境与年龄的调解效应[J].南方人口,2016(1):71-80.

[17] 沈可,程令国.居住模式如何影响老年人的幸福感?[J].世界经济文汇,2013(6):89-100.

[18] 陶裕春,申昱.社会支持对农村老年人身心健康的影响[J].人口与经济,2014(3):3-14.

[19] 方黎明.社会支持与农村老年人的主观幸福感[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2016(1):54-63.

[20] 瞿小敏.社会支持对老年人生活满意度的影响机制——基于躯体健康、心理健康的中介效应分析[J].人口学刊,2016,38(2):49-60.

[21] 向运华,姚虹.城乡老年人社会支持的差异以及对健康状况和生活满意度的影响[J].华中农业大学学报(社会科学版),2016(6):85-92.

[22] 朱伟珏.社会资本与老龄健康——基于上海市社区综合调查数据的实证研究[J].社会科学,2015 (5) :69-80.

[23] 徐勤.高龄老人的心理状况分析[J].人口学刊,2001(5):45-52.

[24] 赵忻怡,潘锦棠.城市女性丧偶老人社会活动参与和抑郁状况的关系[J].妇女研究论丛,2014(2):25-33.

[25] 陈立行,柳中权.向社会福祉跨越:中国老年社会福祉研究的新视角[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[26] 张彩萍,高兴国.弱势群体社会支持研究[M].兰州:兰州大学出版社,2008.

[27] 黎春娴.新农保背景下农村老年人的社会支持与生活满意度研究[J].华南农业大学学报(社会科学版),2013,12(04):41-48.

[28] 韦艳,刘旭东,张艳平.社会支持对农村老年女性孤独感的影响研究[J].人口学刊,2010(4):41-47.

[29] 郭平.老年人居住安排[M].北京:中国社会出版社,2009.

[30] 埃米尔·迪尔凯姆.自杀论[M].冯韵文,译.北京:商务印书馆,2008.

[31] 孙鹃娟.中国城乡老年人的经济收入及代际经济支持[J].人口研究,2017,41(01):34-45.

[32] 王翌秋,吕美晔.农村老年人的疾病经济负担及影响因素——基于江苏省 26个县老年人调查的实证分析[J].中国农村观察,2013(06):71-79.

[33] 柳士顺,凌文辁.多重中介模型及其应用[J].心理科学,2009(2):433-435.

[34] 胡宏伟,串红丽,杨帆,等.我国老年人心理症状及其影响因素研究[J].西南大学学报(社会科学版),2011(6):145-152.

[35] Carstensen LL,Pasupathi M.Emotional experience in everyday life across the adult life span [J].Journal of Personality & Social Psychology,2000 (4):644.

[36] Iacobucci D.Mediation analysis and categorical variables:The final frontier [J].Journal of Consumer Psychology,2012(22):582-594.

[37] David D,Giron A,Mellman TA.Panic-phobic patients and developmental trauma[J].Journal of Clinical Psychiatry,1995(3):113-7.