发展主义、全球化、新家庭主义与老人随迁

2017-03-02汪玲萍

汪玲萍

(常州大学 史良法学院,江苏 常州 213164)

发展主义、全球化、新家庭主义与老人随迁

汪玲萍

(常州大学 史良法学院,江苏 常州 213164)

流动性社会背景下,为照顾孙辈和子女生活而迁移的随迁老人群体规模越来越大。大多数的研究探讨随迁老人迁移动力机制时,或使用个人主义视角的推拉理论和年龄模式,或单一使用城市化、传统家庭文化的影响因素,致使其解释力不足。随迁老人现象需要以“家庭思维”的视角来解读,他们的迁移也与中国社会独特的现代化进程密切相关,威权国家的发展主义政策、全球化资本市场及新家庭主义文化共同作用促成了老人的随迁,而老人随迁也成为其家庭应对风险的一种策略。

随迁老人;迁移机制;发展主义;全球化;新家庭主义

人口的流动和迁移是现代社会流动性的重要表现之一,在当下中国的这一潮流中,老人不可避免地流动起来,并且规模越来越大。第六次人口普查数据显示,2.6亿流动人口中,60周岁以上的老人就有1582万人[1]。随迁老人(俗称“老漂族”),是流动老人中的重要组成部分,特指那些离开长期生活的地区,割裂原来的社会网络,跟随子女到一个陌生城市居住的老人。他们移居的缘由主要为帮助照料子女或孙辈的生活,兼或为养老而来。他们移居时间也长短不一,有人只是匆匆过客,一旦其他子女需要帮忙,或孙辈长大不需照顾时,就要离开;有人则长居于此,直至终老。2011年,中国青年报社会调查中心对3161人进行的一项调查显示,98%的人表示身边存在“老漂族”,其中63%的人表示“老年漂”常见,29.9%的人说自己父母正在“老年漂”,14.1%的人会选择让父母“老年漂”[2],可见随迁老人现象越来越普遍。

与国内的随迁老年从农村或城镇迁往城市的流动特征相比,西方社会只有部分高龄老人会迁徙到子女所在城市,绝大部分会从城市迁徙到基础医疗条件好、生活成本低的老年社区、乡村或国外[3],即使家庭观念较强的东亚发达国家,也很少出现这一现象。因此,什么样的原因促使随迁老人背井离乡来到子女所在的城市,从宏观贯穿至微观的流迁动力机制是什么,这些问题值得深入研究。

一、随迁老人流迁动因研究述评

目前学界对随迁老人研究的文献并不丰富,现有的研究主要关注随迁老人迁入后的社会适应问题,对随迁老人流迁机制进行深入分析的少,仅有以下四种解释因素。

(一)推拉理论

“推拉”理论最早可追溯到Ravenstein,他总结出了七大“迁移定律”,即人口的迁移与迁入地经济水平、城乡差别、迁移距离及个体的性别、年龄有关,尤其指出人口的迁移的根本动力是为了提高和改善生活质量[4]。在Ravenstein的基础上,Lee明确提出人口迁移的推拉理论。首先,他认为推力和拉力都是双向的,迁入地和迁出地同时都存在着一定的拉力和推力;其次,推、拉力间还存在着第三个因素:中间障碍,包括物质障碍、距离远近、语言和文化差异,以及迁移人口对上述三种因素的价值判断等。当迁入地的吸引力和迁出地的排斥力之和大到足以战胜迁入地的排斥力、迁出地的拉力以及迁移时的干扰障碍因素之和时,迁移行为就会发生[5]。

传统的推拉理论认为,引起人口迁移的最主要因素是就业,以此解释老年人口的迁移动机则明显不适用。Wiseman因此构建出一个替代就业因素的老人迁移多元动机模型,即迁入地和迁出地之间的推力和拉力表现为宜居环境、社会关系、养老服务和经济因素4个方面[6]。受此启发,孟向京等构建了中国随迁老人流迁的影响因素模型,包括个人因素、流出地因素、流入地因素,从中分析出老年人流动获得的收益以及流动付出的代价[7]。根据以上因素,老人及其家庭在综合考虑随迁后的收益与付出的代价间的差值后,做出是否流迁的决策。

推拉理论分析迁移者的迁移微观动力机制时体现出一定的解释力,其不足也很明显。首先,推拉理论以经济人理性假设为基础,认为老人会权衡迁移的利弊,以最小的付出获得最大的回报,因而老人的迁移基本上是为了提高自己的生活质量,其迁移的主动意愿很强。相反,中国随迁老人迁移后生活成本提高了,住房面积、生态环境等居住环境也不佳,而且无法享受迁入地的养老、医疗等公共服务,与原居住地的社会关系割裂又无法融入新居住地,其迁移意愿并不强烈,更多的是被动迁移。可以说他们的迁移完全不是利己主义的决策,更多的是服务于儿孙的利他行动,推拉理论并不能解释。其次,推拉理论是一种单一世代视角的解释理论,没有将老人迁移的人生事件放入多世代关系结构中,仅以老人的需求来考察其迁移,忽略了老人迁移也受子辈需求的驱动的事实。其实推拉理论稍作改造即可解释,即经济人理性假设不适用于个体老人,但是适用于整体家庭,老人的迁移行动不是以个体利益、偏好为出发点,而是以整个家庭利益和需求来考虑的,因此思考随迁老人现象需引入家庭思维,用现代社会发展背景下家庭的需求来解释随迁老人迁移产生机制和过程。

(二)年龄模式

老人迁移的年龄模型又称生命周期模式,是生命周期理论在该领域的应用。生命周期理论认为,个体和组织(例如家庭)会随着自身发展经历一个社会关系和社会角色不断转换且循环的过程[8]。而个体的生命周期则是在个体老化的过程中,随着年龄等时间维度变化,个体将进入不同的人生阶段,承担不同的社会角色,也面临着不同的任务,如工作、结婚、生育、退休等,体现出一定的时序性。

老年人口在不同的年龄阶段,因为社会关系和角色的变化,其迁移特征呈现出不同的时空差异。Litwak和Longino提出了一个三阶段发展框架:第一阶段向宜居地区迁移,迁移的老人相对年轻,正值“生命中的皇冠”(crown of life)时期[9],刚刚退休的,身体比较健康,配偶健在,家庭完整,既无工作忧虑又无经济压力,为了追求较高的生活质量,他们往往倾向于选择气候和环境舒适的地区;第二阶段,迁向成年子女或其他亲属,这时老人才成为随迁老人,他们往往处于老龄中期,开始受到疾病的困扰,丧偶,生活自理能力也因之降低,老人不得不迁移靠近子女以获得生活照料;第三阶段,当老人的自理能力逐步丧失至一定程度,子女也没有足够精力照护时,老年人又一次迁移到养老机构[10]。。

年龄模型开创性地将老人的迁移行为置于世代关系的视角下,将老人的迁移与家庭成员的状况紧密联系在一起,即研究老人问题时具备了家庭思维。然而年龄模型的缺陷也显而易见:首先,年龄模型的家庭思维并不彻底,老人的迁移仍是以自身的需求为根本动机的,家人状况对迁移的影响只因为能否满足老人的需要而产生。其次,年龄模型更多的是对年龄与迁移相关关系的一种客观描述,并没有上升到因果关系的解释,而引起迁移的老人社会角色变化、代际关系及老人健康状况等因素在这一模型中只是隐现,并没有清晰明确地阐述。

(三)城市化

工业革命以降,城市化与人口迁移如一朵两生花,一直紧密地联系在一起。认为城市化是导致老人随迁的学者普遍认为:农业人口迁移至城市导致了城市扩张,成为集体消费的中心,而城市的发展又吸引更多的人口流动和迁移,其中包括一部分老人[11],他们随着子女的迁移而流向城市。

不过,以上解释并不能建立起城市化与老人迁移城市的必然因果联系,许多国家的经验事实都与之相反。西方发达社会,城市化带来的是老人的“逆城市化”,他们从劳动力市场退出后,为了降低生活成本、提高生活质量,反而迁移至阳光地带和农村地区。发展中国家如南美以及中国,大多数老人并没有跟着流动大军涌向城市,而是留在了农村,因为城市化对人口的吸引和转变最主要是通过就业来实现的,大多数老人不能为劳动力市场所吸纳,城市里没有其立足之地。如果说随迁老人迁移与城市化的因果机制是城市化吸引了老人子女进城,继而老人也随子女开始迁移,那么为什么仍有大量老人留守家乡,随子女进城的老人又是什么原因使其离开家乡呢?由此看来,城市化也只是老人随迁的前提条件,而不是充要条件,必然还存在着其他重要影响因素。

(四)家庭文化

在城市化因素不能成为老人跟随子女迁入城市的直接原因后,中国的家庭文化进入了学者的视线。传统家庭文化的核心是父权制式的家庭中心主义,以儒家伦理规范家庭成员的行为和关系,其实质是家庭中心主义,个体的需求消弭于家庭整体利益之中,而维持家庭的整体性。用传统家庭文化来解释随迁老人迁徙的学者认为,虽然传统的家庭文化在现代性和国家主义冲击下已发生嬗变[12],但与西方社会相比,中国社会家庭成员间的联系更加紧密,这种凝聚力使得老人更愿意与子女同住,因而向子女居住地迁移的倾向性就比较高。而且中国家庭传宗接代的信仰延续[13],特别强调家庭成员的义务,很多老人退休后愿意为下一代发挥余热而不是独自享受生活。

引入传统文化因素确实能够解释为何中国随迁老人的迁徙不同于世界老人的“逆城市化”潮流,也可说明随迁老人迁徙至子女所在城市的目的,但单一文化解释模式无法回应以下问题:为什么同属儒家文化圈的东亚国家,家庭主义文化保留更多,城市化程度更高,随迁老人现象却不普遍?如此看来用传统家庭文化作为单独变量解释随迁老人迁移机制并不成功。

二、随迁老人迁移的动力机制框架

通过对随迁老人迁移动机研究的梳理,可以发现更合理地解释这一社会现象需要注意两点:

第一,对随迁老人迁移动力机制的解释,需要以家庭思维为出发点。一直以来,中国社会和社会中的个体都深受家庭主义传统意识的影响,个人主义即使随着现代性的浸淫而有所发展,也远没有达到成为主流意识,因而研究随迁老人迁移动力机制不能简单套用从个人主义视角出发的西方老人迁移理论。“家庭思维”是老年社会工作服务中提出的一个理念,是将老人看作复杂多代系统中的一部分,这一系统对老人的生活事件有重大影响,因而为老人提供服务时要充分发掘家庭的社会支持系统[14]。虽然这一思维是针对如何构建老人社会支持网络,但它的关系视角对解释老人随迁现象非常适用,随迁老人的迁移需要放在家庭的多代关系中考察,其他家庭成员尤其是孙辈的照顾需要影响着老人是否随迁。另外,“家庭思维”还强调家庭整体利益取向,随迁老人的迁移动机不应该只从老人个体动机出发,而是将家庭也看作为一个行动者,随迁老人的迁移则是整个家庭的一种行动策略。

第二,解释随迁老人迁移现象,需要将之放置在宏观的中国社会制度文化背景下。中国随迁老人现象既不同于西方老人的迁移特征,也与文化同源且经历城市化的东亚国家和地区的老人的境况差异甚大,单一使用城市化或文化因素来探讨随迁老人的迁移动机,明显解释力不足。随迁老人迁移到子女所在城市的原因,与其子女的处境有关,而这处境又是中国社会现代化进程中的产物,因而随迁老人的迁移动机需要从宏观层面的中国社会现代性特征中挖掘。自改革开放以来,中国社会在短短的不到半个世纪的时间里,就经历了西方社会历时两个多世纪才经历的经济、政治、文明等方面的现代化过程,在有限时空下传统、现代和后现代互相冲突碰撞、融合且共存着。在时间维度上,西方社会的典型第一、第二现代性特征与东亚社会传统的家庭主义、威权国家等特征碰撞与融合着;在空间维度上,本土与全球化也交锋与交融着。

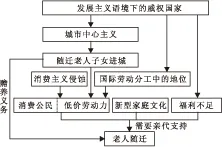

中国社会的以上现代性特征作用于随迁老人家庭,进一步引起老人随迁,其迁移动力机制表现为图1,下文将具体对此机制进行描述。

图1 随迁老人迁移动力机制框架图

三、威权国家的发展主义政策

建国以来,中国一直处于威权主义的格局之下,国家以不可抵挡的态势摧毁了家庭和民间社会的传统秩序,用党的执政理想重新组织起家庭和社会,展现出强大的动员能力。改革开放后,这种威权模式并没有削弱,因而当政府提出“发展就是硬道理”的口号后,发展主义意识形态迅速渗透进中国社会,影响着经济乃至家庭生活和社会生活的各个层面。

中国的发展主义属于新发展主义,除了仍然将工业化、现代化和发展看作是救世良方外,还力主第三世界摆脱西方定义的现代化的标准,选择一条尊重本民族价值观和历史文化传统、符合国情的发展现代化道路。在此发展理念指导下,中国政府开创独特的“中国模式”,其中一些特征与老人随迁密切相关。首先,城市中心主义的制度设计,将工业化、现代化同义于城市化,经济、政治、文化资源集中于城市,构成了大城市—中等城市—小城镇—农村的地区等级链。上级城市对下级城镇和乡村人口构成极大的吸引力,当人口空间流动的限制松绑后,人们迁移至上级城市的欲望得以释放,尤其是劳动力人口,纷纷通过外出打工、升学就业等方式涌进城市,大规模的人口迁移潮因之出现。迁移到城市后,有些年轻人安家扎根、生儿育女,成为“新市民”。如前文所述,年轻人流向城市无疑构成了老人随迁的前提条件,但并不意味着老人必然会随子女迁移至城市。事实上,通过经验观察可发现,随迁老人中只有一部分人因希望享受天伦之乐或需要子女赡养而愿意随迁,更大比重的却是不愿随迁而不得不随迁的老人,城市化不足以构成老人随迁的完整动力机制,仍有其他机制因素有待挖掘。

其次,大力吸引外资,积极地投身到全球化的资本市场,成为“世界工厂”[15]。参与全球化市场带来了中国的高速发展,参与的实质却是以廉价劳动力大规模地参与国际劳动分工,导致随迁老人进城后其收入与劳动付出不匹配。当然进一步引起老人随迁的重要机制与其说是威权国家推动,毋宁说是全球化资本市场的生产压榨,所以随迁老人子女成为低价劳动力是如何引起老人随迁的,将在下一部分中重点分析,此处不作赘言。

最后,重视经济发展,大量投资经济生产部门,相对忽略社会投资和社会保障,导致福利不足。国家财政在公共支出上并不少,但社会支出在公共支出中占的比例是比较低的,只有20%左右,其中社会保障大概占8%,不仅与发达国家比低许多,就是与多数发展中国家的数据比也偏低。很多发展中国家社会支出占公共支出的比例都在50%左右, 其中社会保障所占的比例也在20%-30%[16]。福利不足对随迁老人子女的影响就是当他们迁入城市、接受现代性洗礼、开始个体化进程后,却无法像西方国家的个体那样再嵌入福利制度之中,在抵御全球化、现代化带来的风险和压力时,只能重新嵌入原生家庭,凝聚家庭力量应对风险,实现家庭整体利益最大化。

四、全球化资本市场的双重挤压

当今世界无疑是个全球化的世界,无论它是否只是一种意识形态,还是客观实在[17],这个星球上绝大多数的人已被不可避免地卷入其中。什么是全球化呢?吉登斯将之定义为:“世界范围内的社会关系的强化,这种关系以一种方式将彼此相距遥远的地域连接起来,此地所发生的事件可能是由许多英里外的异地事件引起,反之亦然。”[18]他还认为,全球化本质上是极高水平的时-空延伸的过程,包含世界资本主义经济、民族国家体系、国际劳动分工合作以及世界军事秩序四个维度,涵盖了政治、经济、文化三个方面。与中国随迁老人的移居密切联系的是全球化的资本主义经济之维和国际劳动分工之维,两维间的界限并不清晰,相互交融。

马克思认为,资本主义生产过程包括三个环节:生产、流通和消费,全球化的资本市场同样包括这三个环节,只不过每个环节都不再局限在地区或民族国家之内,而是蔓延至全球,各国与各地区相互渗透相互影响。在生产和流通环节,全球化体现为资本的全球流动和建立在国际劳动分工基础上的生产过程和生产关系。中国的对外开放政策,吸引了大量国际资本的投资,给青壮年人口包括随迁老人的子女提供了大量的就业机会,吸引着他们从家乡来到城市。同时,由于劳动分工地位、技术条件和资本积累方面的劣势,作为“世界工厂”的中国在世界体系中处于边缘的位置,移居城市的老人子女则成为全球资本市场生产环节所需要的低价劳动力,成为全球资本主义分配不公的受害者。通常所知,劳动者的收入里应该包含劳动力简单再生产和扩大再生产的成本。前者是指让劳动者保持“健康的活着”状态的各种资料,包括基本食物、衣物、住宿和医疗的费用;后者则是指增加劳动力数量或者提高劳动者质量所需的各种资料和服务的价值总和,包括养家糊口、教育培训等活动所需的各种物质资料和服务的价值总和,在中国,这其中的抚养子女的成本所占比重较高。收入不高意味着要么降低劳动力再生产的成本,要么将之转移出去。

在消费终端,全球化资本市场还需要拥有一个庞大的消费群体,仅靠世界体系中心地区的人群远远不够,需要将处于世界体系边缘的那些青壮年劳动力(如中国的迁移至城市的年轻人)也塑造成为消费者。资本主义依靠成熟的文化工业,借全球化的助力,成功地推销出消费主义生活方式,并使其意识形态化,几乎没有遭遇任何抵抗就将随迁老人子女变成合格的消费公民。合格的消费公民,意味着劳动力生产和再生产的成本无法降低,这就与他们在国际劳动力市场上的低收入产生了矛盾。低收入和高消费的双重挤压造成了生存压力,子女们不得不采取行动策略来转移这种压力。从上文所知,在社会福利不足的情况下,家庭其他成员成为应对风险承担的唯一选择。

五、新家庭主义文化

全球化的资本市场从生产和消费两端的挤压造成了随迁老人子女逼仄的生存空间,以发展主义为意识形态的国家也没有提供投资充足的福利保障来缓和、转移年轻人的生存危机,家庭成为抵御风险的最后堡垒,随迁老人成为其子女生存危机的最主要负担者。随迁老人为什么愿意承担子女转移来的重担,中国的家庭文化应该是一个重要的解释变量。

中国的家庭文化是家庭主义的,不同时期的家庭主义有所不同,传统的农业社会实行的是传统家族主义,现代社会则适用新型家庭主义。传统家族主义与传统社会的农业经济形态密切相关,家族是农耕生活最有力的组织形式,因而家族的团结、和谐以及延续极其重要。传统的家庭主义的核心原则为家庭利益最大化,任何时候都要以家庭的整体存在为前提,个人要为家庭整体服务,个人的利益要服从于家庭利益,同时个人利益也只有通过家庭利益才能实现[19]。为了实现这一原则,传统社会从内外两方面来维持家庭的整合。家庭内实行父权制,以性别和长幼标准来安排家庭成员的权力秩序,男性家长处于家庭权力顶端,因为男性家长的分离倾向最弱;家庭继嗣也按照父系原则,男性拥有继承权,女嫁则从夫,以此来明晰家庭边界;通过光宗耀祖、传宗接代的信仰,从精神层面强化个体对家庭的义务,进一步凝聚家庭成员。家庭外防范家庭失效的制度设计则包含道德和法律两个层面。道德上提倡“孝”文化以防范父-子关系失效,用仅针对女性的“贞操”文化防范夫妻婚姻合约的不忠诚[20]。法律上则用正式的国家法律和非正式的乡规民约来惩戒危害家庭主义原则的行为,震慑致使家庭失灵的因素。

随着后传统社会的来临,社会分工扩大,家庭合作经济瓦解;社会流动性增强,家庭规模小型化;熟人社会转变为陌生人社会,乡规民约效能降低。旧家庭文化存在的社会基础瓦解,新家庭文化应运而生,在中国出现新型家庭中心主义文化,它成为随迁老人迁移的又一动力机制。新型家庭主义文化下,虽然个人主义的倾向开始出现,但家庭整体利益取向并没有消失,仍然认同和鼓励个体成员对家庭的贡献,已然成为中国社会的一种集体无意识,因而家庭的凝聚力依然强大,这便是随迁老人愿意为子女及家庭牺牲的社会心理基础。新型家庭主义区别于传统家庭主义之处为父权制式微,具体表现在家庭支配权、资源流动方向和继嗣体系上。首先,拥有家庭支配权的不再是男性年长的家庭成员,其家庭地位急剧下降;其次,“光宗耀祖、传宗接代”的信仰变成了只剩下 “传宗接代”的一个维度,对先人的上向义务变得不能与家庭延续等量齐观,因而家庭资源流动的方向也发生变化,出现资源向下流动的家庭儿童中心主义,儿童的未来承载着家庭整体利益,儿童的发展责任主要是家庭的,而且将资源投入到孙辈身上也是家庭应对当下社会的最佳策略。在随迁老人家庭,由于妇女参与劳动就业的普遍性,家中幼儿需要他人照料,大多数老人随迁的最直接原因和最大动力是照顾孙子女,因为女性参与劳动就业的普遍性使得幼儿需要他人照料,而子女收入有限,儿孙的生活质量又要保障,又要将家庭资源最大化地投入到孙辈身上以保障家庭的整体利益,需要随迁老人牺牲个体利益给子辈提供家务或经济支持。父权制式微还体现在男女平等国策和独生子女政策的影响下,从夫居和男性承嗣的格局受到很大冲击。在随迁老人现象中,表现为老人不只是随迁到儿子家庭,随迁至女儿家庭的比重也越来越高,照顾孙辈不仅是祖父母的义务,也可成外祖父母的责任。总体来看,新型家庭主义文化促使老人随迁至子女身边,承担起由家庭转移来的劳动力生产和再生产的成本,也导致了随迁老人在家庭中的从属地位。

六、结语

综上可知,随迁老人的迁移与随迁老人及其家庭所处的社会处境有密切联系,中国社会的处境也成为随迁老人迁移的动力机制来源。具有强大动员能力的国家以发展主义为治国理念,推行城市中心主义的现代化道路,吸引大批随迁老人的子女进入城市。同时为了集中力量发展经济,国家相对忽略了对社会的投资,导致福利不足,随迁老人的子女及其家庭无法从国家层面获得应对风险的资源,无法再嵌入进国家福利制度。资本市场的全球化将随迁老人子女卷入市场的生产、消费等环节,成为国际劳动分工中的低价劳动力和消费主义规训下的合格消费公民。在低收入和高消费的两头挤压下,劳动力生产(育儿成本)和再生产(衣食住行、继续教育的消费)的成本必须转移。由于新家庭主义文化规训,在家庭资源向子孙辈聚集的压力下,随迁老人承担起劳动力生产和再生产成本转移的责任,以牺牲个体的利益来保障家庭的整体利益。因而,随迁老人的迁移是其家庭应对中国现代化过程中出现的风险的一种家庭策略。

[1]国家统计局.第六次人口普查数据 [EB/OL]. (2010-11-21)[2016-04-15].http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm.

[2] 中国“老漂族”群体扩大需要更多关爱[EB/OL].(2013-10-12)[2016-04-15]. http://news.xinhuanet.com/politics/2013-10/12/c_117690275.htm. 2013.10.12.

[3]黄璜.老年人口迁移研究述评[J].人文地理,2013,(4):27-33.

[4]Ravenstein E G. The laws of migration[J]. Journal of the Statistical Society of London,1985,48(2):167-235.

[5] Lee Everett·S. A Theory of Migration[J]. Demography 1966,3(1):47- 57.

[6]Wiseman R·F. Why older people move: theoretical issues[J]. Research on Aging, 1980,2(2):141-154.

[7]孟向京,姜向群,宋健,等.北京市流动老年人口特征及成因分析[J].人口研究,2004,(6):53-59.

[8]包蕾萍.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究,2005,(4):121.

[9] Laslett P·A. Fresh map of life:The emergence of the third age[D]. Basingstoke:Macuillan, 1996.

[10]Litwak E. And Longino C·F. Migration Patterns Among the Elderly:A Developmental Perspectiv[J]. The Deontological Society of America, 1987,27(3):266-272.

[11]李珊.我国移居老年人的居住意识研究[J].西北人口,2011,(5):69-72.

[12]闫云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系:1949-1999[M].上海:上海书店出版社, 2006.

[13]贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009,(5):84-92.

[14]全国社会工作者职业水平考试教材编写组.社会工作实务[M].北京:中国社会出版社,2014:82.

[15]高柏.新发展主义与古典发展主义——中国模式与日本模式的比较分析[J].社会学研究,2006,(1):114-138.

[16]景天魁.大力推进与国情相适应的社会保障制度建设——构建底线公平的福利模式[J].理论前沿,2007,(18):5-9.

[17]吉登斯.社会学[M].北京:北京大学出版社,2007.

[18]吉登斯.现代性的后果[M].南京:译林出版社,2011:56-57.

[19]孟宪范.家庭:百年来的三次冲击及我们的选择[J].清华大学学报(哲社版),2008,(3):21-29.

[20]盛洪.论家庭主义[EB/OL].(2007-12-07)[2016-04-15].http://www.china-review.com/cath.asp?id=19834.

编辑:黄航

Developmentalism,Globalization,Neo-familism and Immigrant Elderly

WANG Lingping

(Shiliang School of Law,Changzhou University, Changzhou Jiangsu 213164,China)

In the background of accelerated population migration, the number of immigrant elderly who immigrant to taking care of their children and grandchildren is increasing. Many studies described the their immigrant mechanism, some of them used Push-pull Theory or Age Mode at micro level, some of them explained from the macro aspect of urbanization or familism culture, resulting in failure. In this situation, this phenomenon of immigrant elderly should be researched with “family thinking”, and be linked with the unique features of China’s modernization. The immigration of these elderly became a family strategy to cope with risk made by developmentalism policy, global market and neo-familism culture.

immigrant elderly;immigrant mechanism;developmentalism;global market;neo-familism

10.3969/j.issn.1672-0539.2017.02.011

2016-05-15

2014江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目“江苏随迁老人生活地位研究”(2014SJB471);2014常州大学人文社会科学资助项目

汪玲萍(1978-),女,江苏淮安人,讲师,上海大学社会学博士,研究方向为老年社会工作、家庭社会学、社会性别理论。

C913.11

A

1672-0539(2017)02-0066-06