国内高铁旅游研究进展述论

2017-02-28吕陈玲鄢方卫

吕陈玲, 苏 勤, 鄢方卫, 许 明

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

国内高铁旅游研究进展述论

吕陈玲, 苏 勤, 鄢方卫, 许 明

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

基于中国知网289篇代表性文献资料,运用CiteSpace软件对我国高铁旅游领域研究现状进行梳理,结果显示:国内该领域研究兴起于2009年左右,涉及旅游、交通运输等学科,文献作者多为人文地理学及旅游管理专业;约有12%的研究受基金支持,高级别文献主要刊于《旅游学刊》、《经济地理》、《地理研究》、《地理学报》、《地理科学》、《经济管理》、《地理科学进展》、《人文地理》等;研究热点包括高铁旅游行为、可达性及其对区域经济的影响等。

CiteSpace;高铁旅游;热点;综述

旅游业作为经济社会发展的综合性产业,是拉动国民经济增长的重要动力。2014年,我国国际旅游(外汇)收入已达569.13亿美元,同比增长了10.16%,国内旅游收入已达30 311.86亿元,同比增长了13.31%。而2011年,我国国际旅游(外汇)收入仅增长了5.78%,国内旅游收入却增长了53.46%。可以看出,伴随着“互联网+”、“旅游+”、“全域旅游”等发展理念的提出,我国旅游业已由扩张期向成熟期发展,正逐渐成为国民经济的支柱性产业[1]。

旅游交通是带动旅游业发展的关键“引擎”,是旅游客源地与目的地之间的桥梁[2]。现阶段,高速铁路(简称高铁,HSR)已成为旅游交通行业的“新宠儿”,它的到来使得旅游业发展产生了巨大的“突变”[3],极大地带动了区域旅游经济的发展[4]。高铁以其速度快、运量大,发车频次高、行程舒适安全等特点而优于普通火车。目前,各国对于高铁的定义没有非常一致的界定[5],我国大部分学者将提速改造后速度达200 km/h、专门设计速度达250 km /h的列车称为“高铁”[6]。研究[7-11]发现,越来越多的旅游者趋向于高铁出行,认为高铁旅途也是一种旅游体验,“快旅慢游”已然成为高品质旅游的象征。近几年,学者们开始关注高铁线路开通对旅游业各方面造成的影响,高铁旅游领域相关研究也逐渐兴盛,因此有必要对高铁旅游这一领域目前的研究现状进行较为系统的梳理,以期为后续研究提供思路及依据。

一、数据来源及研究方法

作者于2016年9月10日在中国知网(CNKI)运用主题、题名和摘要选项分别搜索“高铁”并含“旅游”的文献,共找到441条结果,经过后期严格筛选,最终搜集到289篇高铁旅游相关文献,其中包括期刊264篇,硕博士论文16篇,会议论文9篇。

本文主要利用CiteSpace信息可视化软件进行分析研究,该软件是由陈超美博士开发的一种专门用于计量与分析科学文献数据信息的可视化软件[12-15],可通过该软件进行关键词共词网络分析、作者合作网络分析及作者单位网络分析,从而掌握我国高铁旅游研究的相关学者及归属单位,并探讨出目前高铁旅游研究的热点及存在的问题。

二、研究概况、研究论文相关数据及分析

1.研究概况

我国第一篇关于高铁旅游的学术文献发表于1999年[16],但之后这一领域的研究并未得到重视,直到2008年京津城际铁路开通后,相关学术文献才开始零星发表,且以《中国旅游报》和《天津日报》为代表的报刊居多,由于该类文献侧重于时事报道,学术研究价值较小,故此次综述研究并未将其纳入分析。我国高铁旅游领域研究兴起于2009年,主要是对京津城际铁路开通影响的研究,2010年学术文献数量增幅最为明显,这源于武广、石太、郑西、沪杭等高速铁路于2009-2010年扎堆开通,相关线路的研究随之增多。具体来看,研究高铁旅游的期刊文献占总文献数量的绝大比重,其次是硕博论文和会议论文,文献类型构成与其他领域研究的文献类型构成相似。

2.涉及学科及作者学科专业

本次研究搜集的学术文献涉及旅游(占33.04%)、交通运输经济(占27.67%)、铁路运输(占21.12%)、经济体制改革(占5.38%)、宏观经济管理与可持续发展(占3.05%)等学科,文献作者的学科专业主要是旅游管理、人文地理学专业,其它还包括产业经济学、地理学、自然地理学、交通运输规划与管理等专业,表明绝大部分学者倾向于从旅游影响和区域空间影响角度来分析高铁旅游相关问题。例如此次所搜集的16篇硕博论文中,有7篇论文的作者为旅游管理专业,人文地理学专业有3篇,产业经济学、地理学、交通运输规划与管理等专业各有1篇。

3.基金支持及主要刊物

我国高铁旅游研究的基金支持主要来源于国家自然科学基金(共19篇,占6.75%)、国家社会科学基金(共10篇,占3.46%)、铁道部科技研发项目(共2篇,占0.69%)及一些省级研究基金(如江苏省教育厅人文社会科学基金、湖南省自然科学基金、海南省教育厅科研基金等)。受基金支持的文献占12%左右,其中不仅包括国家资助的纵向课题研究,还包括地方政府资助的横向课题研究,且纵向课题研究占绝大比重,说明在目前旅游业兴旺发展阶段,国家十分重视高铁对旅游业发展带来的各方面影响,各地政府也逐渐意识到了高铁的开通为地方旅游业发展带来了契机。

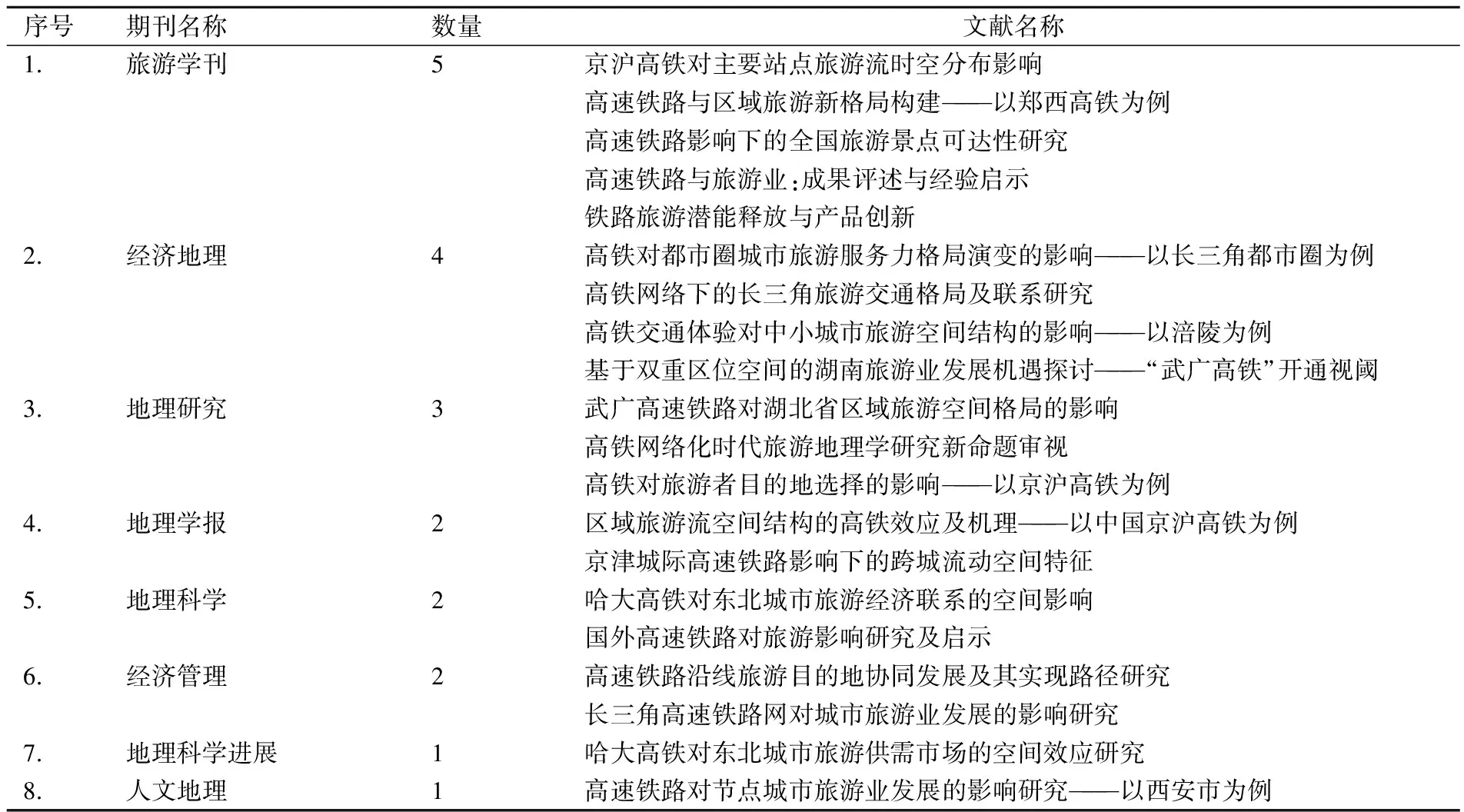

结合下页表1来看,我国高铁旅游研究领域的高级别文献主要发表于《旅游学刊》、《经济地理》、《地理研究》、《地理学报》、《地理科学》、《经济管理》、《地理科学进展》、《人文地理》等,地理学背景刊物居多,表明更多的学者趋向于将地理学与旅游学相结合,从地域空间结构角度来分析高铁开通对旅游业各方面的影响。

表1 高级别刊物收录情况

4.作者及机构分布

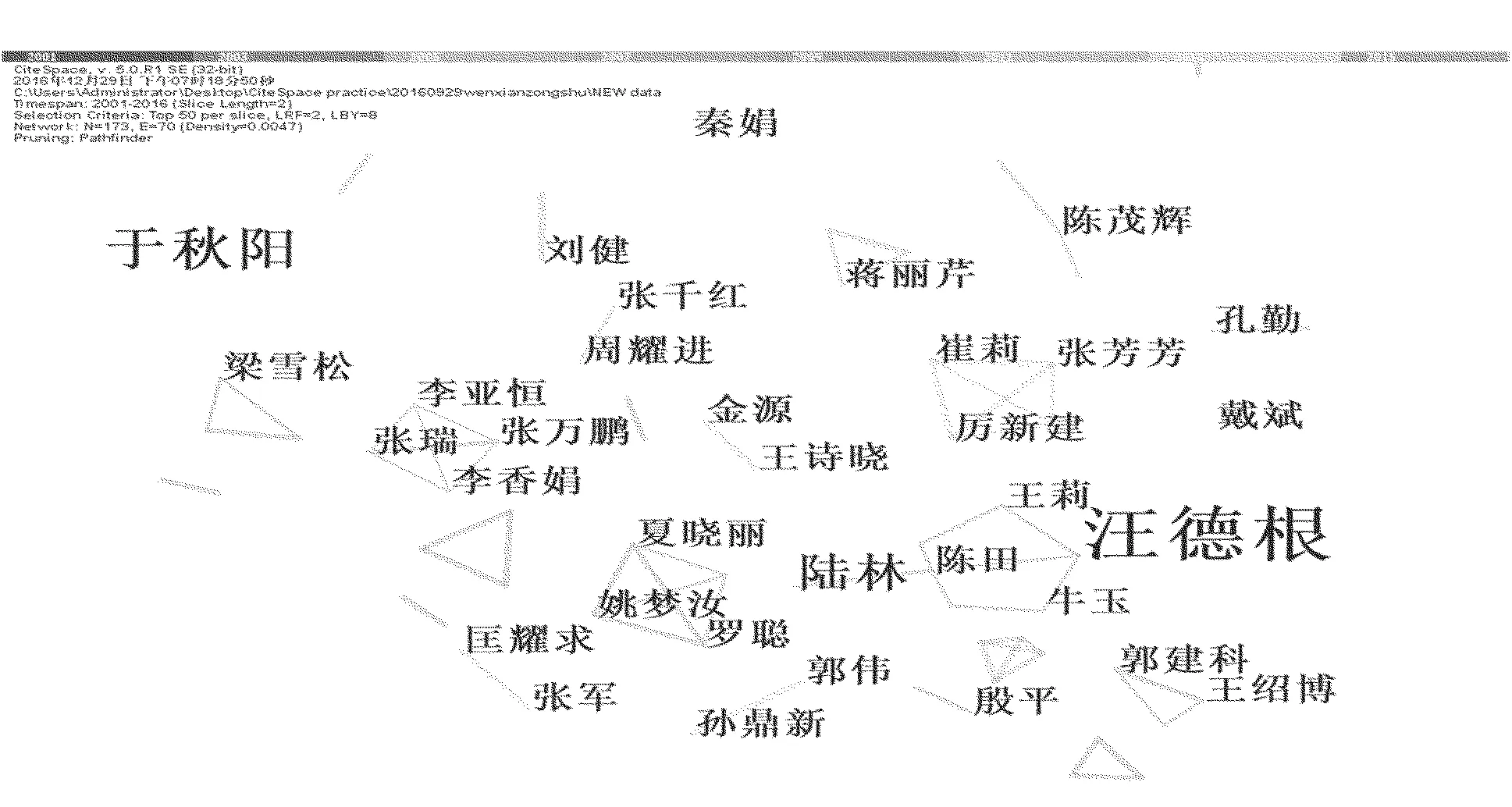

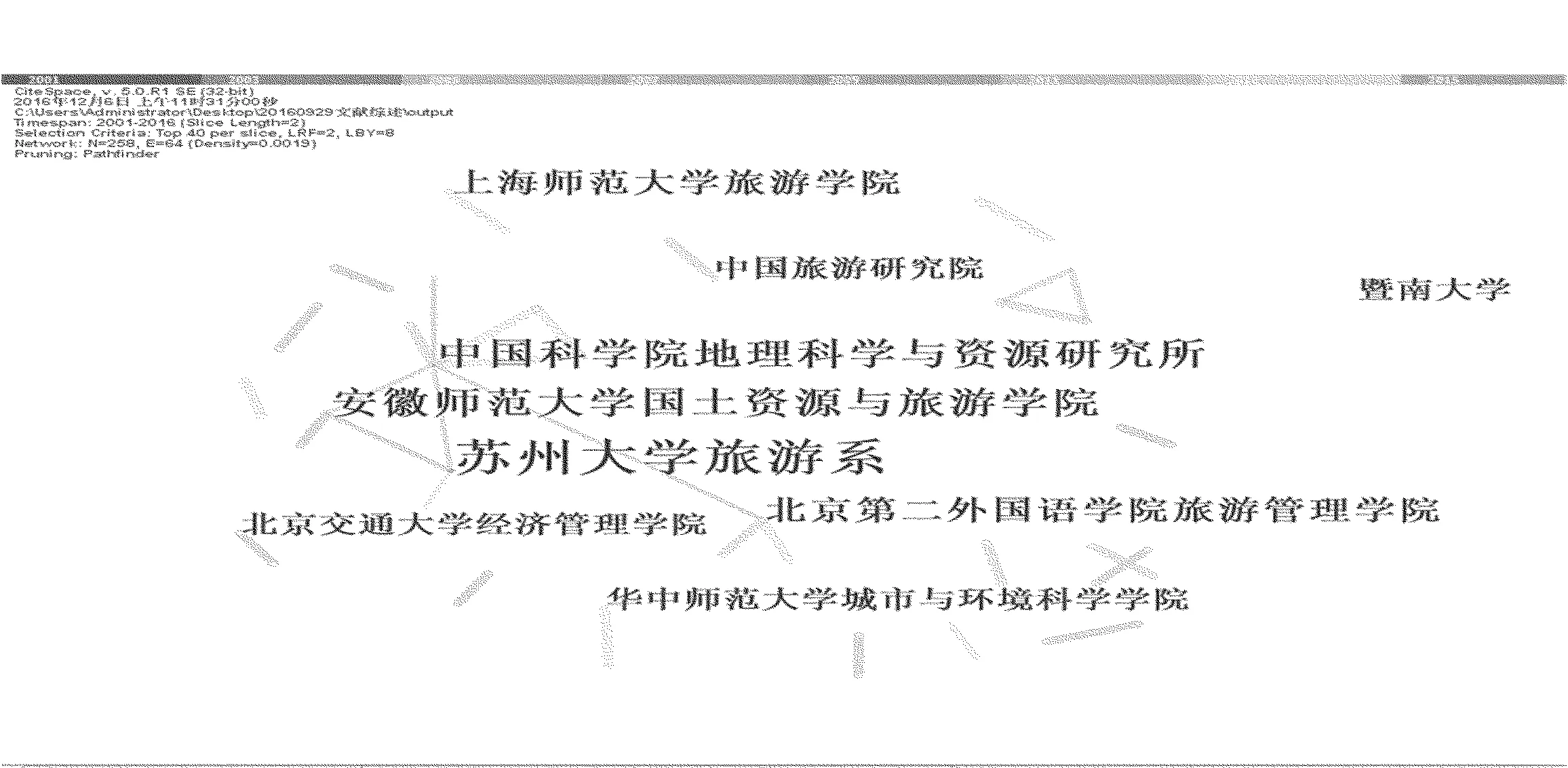

通过对文献作者及其所在单位进行聚类可视化,得到我国高铁旅游研究作者合作图(图1)和我国高铁旅游研究作者单位图(图2)。如图所示,作者姓名、作者所在单位之间的连线代表着彼此间的合作关系,字体大小与作者发文多少成正比,字体越大代表发文越多,反之亦然。 从图1可以看出,我国高铁旅游研究相关学者包括苏州大学的汪德根(8篇)、上海师范大学的于秋阳(4篇)、浙江工业大学的梁雪松(4篇)、武汉职业技术学院的刘丽莉(4篇)、安徽师范大学的陆林(4篇)、中国科学院地理科学与资源研究所的陈田(3篇)、北京交通大学的殷平(3篇),其他还有南京农业大学的夏晓丽、河南师范大学的李香娟、苏州大学的牛玉等。结合图3来看:我国研究高铁旅游的学者多为高校教师和科研院所研究员,以两人、三人合作研究居多,独作较少,且绝大部分学者所在地域为我国经济繁荣、人口密集、交通便利的东部沿海和中部经济发达区域,这些区域恰好也是我国“四纵四横”高铁廊道所经的核心区域,为学者们研究提供了便利性。

图1 我国高铁旅游研究作者合作图

图2 我国高铁旅游研究作者单位图

三、研究热点问题及分析

我国高铁旅游领域研究兴起虽不足10年,但随着学者们研究的不断深入,使得该领域研究态势蓬勃,已渐入成熟阶段。如图3所示,与高铁旅游联系紧密的高频词、关键词有“高铁时代”、“高速铁路”、“旅游业”、“武广高铁”、“区域旅游合作”、“客源地”、“城市旅游”、“京沪高铁”等。

图3 我国高铁旅游研究关键词可视化图

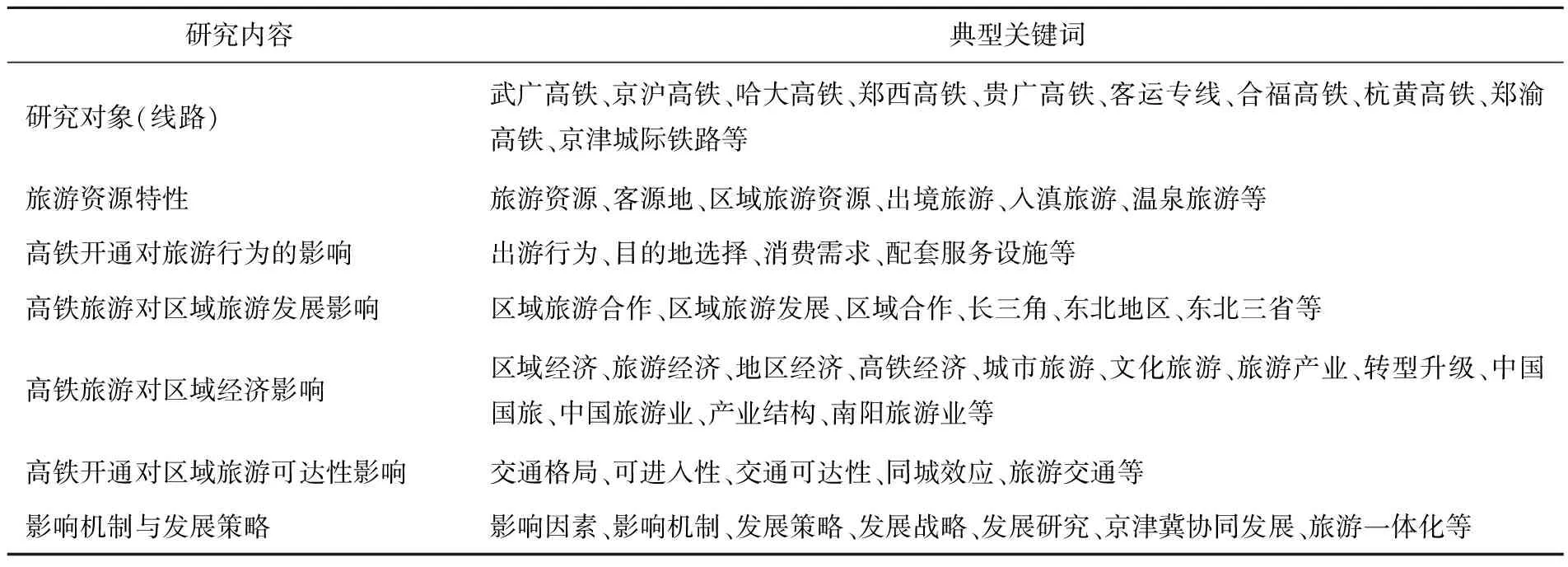

为了研究的科学性,本文剔除了词频较高但不具代表性的关键词,对剩余关键词进行了分类(见表2),并总结出以下研究热点。

表2 关键词分类

1.高铁旅游行为研究

旅游行为研究是旅游研究的一个微观层面,包括旅游动机研究[17-23]、旅游决策研究[24-28]、消费者行为研究[29-32]、不同年龄层次旅游者行为研究[19,33]、入境旅游者行为研究[34-38]等。目前来看,高铁因其便捷舒适、安全准时的特性已然成为众多旅游者追捧的对象,高铁旅游行为研究也无可厚非地成为一个研究热点。在高铁旅游行为研究方面,学者们认为旅游者存在“低年龄”、“高学历”、“高收入”的特征,学生族和商务人员占绝大比重[7,10-11,39-40]。旅游者出行行为空间研究、决策行为研究、消费行为研究等是我国学者研究的侧重点。

在高铁旅游者行为空间研究方面,学者们认为旅游者出行半径呈现距离递减规律[41-44],目的地选择多为高铁沿线知名旅游景点,既有高铁线路对旅游者目的地选择具有指引性,是影响高铁旅游出行者空间行为特征的一个重要因素。

高铁旅游决策行为研究主要包括目的地选择和交通工具选择研究等。高铁开通前,客源地与旅游目的地之间的空间距离成为影响旅游者目的地选择最重要的影响因素[45],而高铁开通后,“时空压缩效应”[46]使得空间距离的阻碍力逐渐减小,旅游目的地资源禀赋、交通可达性及旅游接待设施成为影响旅游者目的地选择的重要因素[47-49];交通出行工具的选择主要取决于客源地与目的地之间的距离及交通费用多少,高铁的出现使得旅游者在特定的时间内出行半径增大明显[50],“快旅慢游”已经成为高品质旅游的一个象征。为了探讨旅游者高铁及航空出行的意愿偏向,学者们进行了实证性研究:梁雪松[51]认为600公里以下行程高铁较航空具有明显的分流效应,汪德根[50]认为3小时高铁行程是高铁旅行时间的临界点,若行程超过3小时,航空可与高铁相抗衡,占有竞争优势。 旅游者消费行为有广义与狭义之分,广义上说,旅游者消费行为指旅游者旅游动机的产生、对旅游目的地各方面信息的搜集、决策行为、认知行为、空间行为等一系列行为的总称;狭义来讲,旅游者消费行为指购买可以进入景区进行娱乐和欣赏的票证以及旅行途中购买商品的行为[52]。目前,旅游者消费行为研究范围越来越广泛,跨学科发展已成为一种趋势。高铁旅游消费者群体有别于一般旅游群体,其行为研究自然而然地成为众多学者研究的热点。梁雪松[39]在沪杭高铁开通后一个月进行了实地调研,发现高铁旅游者具有情感化、个性化、品质化等需求,高铁自身特性是吸引旅游者高铁出行的重要原因;刘伏英[53]对鄂湘粤地区旅游消费需求变化做出了研究,发现“快旅”时代的到来使得鄂湘粤三地的客源互动频繁,出游率不断攀升,短途线路的旅游产品需求旺盛,且旅游目的地主要为“黄金旅游通道”的沿线城市;厉新建[7]等对京沪、武广及郑西高铁乘客进行了问卷调查,在引导高铁旅游消费的同时也对高铁旅游产品开发、旅游集散中心建设等方面提出了建议;冯英杰[11]等在南京市区发放并回收了449份有效问卷,运用SPSS数据分析软件分析得出高铁对城市居民出游时间、出行频次、出行方式、出游地点等产生了重要影响,且受访者对高铁旅游响应程度偏向积极,文化程度、职业及收入是影响响应程度的主要因素。

2.高铁旅游可达性研究

交通可达性[54]最早由Hansen于1959年提出,他将其定义为复杂的交通网络中各节点相互作用机会大小。随着社会环境的改变,交通可达性的概念逐渐演变,内容越加详实[55-59]。高铁作为“交通新宠儿”,其可达性研究正进入相关专业学者们的研究视野,且研究视角主要停留在城市间[60-63]、都市圈间[64-67]的可达性测度及可达性优化后对于旅游流[9,11,68-70]的影响。

在可达性测度方面,我国学者采取的研究方法不尽相同,“小时圈”、日可达性、交通网络密度、最短路径、加权平均旅行时间等都是学者们参考的指标。

可达性对于区域旅游空间结构影响的研究是学者们定量研究的一个侧重点,可达性的改变带来最直观的影响就是“时空压缩效应”的产生,汪德根[51,64,67-70]通过研究高铁这种新兴交通运输方式,多次阐述了时空压缩效应的形成及其对旅游方面的影响。此外,旅游同城化时代的到来很大程度上源于高铁线路的开通。姚梦汝[8]认为旅游同城化是指两个或多个地域相邻的城市因存在相似的旅游资源、文化习俗而突破行政区划的界限,实现了一体化发展的旅游合作发展新模式。吴学彬[71]指出提高城市之间的可达性为同城化的出现奠定了基础,汪德根也持同样的观点[64],他运用成本加权栅格法研究高速铁路的开通对于长三角都市圈可达性的影响,结果显示高铁优化了杭州、合肥、南京、上海、徐州都市圈的可达性,使得都市圈内更多城市进入了一日交流圈,从而形成了高铁的同城效应。梁雪松[9]认为武广高铁的开通使得湖南旅游业的发展占有双重空间的优势,形成了“轨道旅游经济”效应,很好地将地区旅游资源优势转换成了旅游经济优势,“小时旅游圈”的出现也使得“同城效应”更明显。

3.高铁旅游对区域经济影响研究

如今,旅游业正逐渐成为国民经济的支柱性产业,越加密集的高铁网络是旅游业蓬勃发展的“催化剂”,这也使得高铁旅游经济成为学者们研究的一个热点。总的来看,该方面的研究包括高铁对沿线不同等级、资源禀赋的城市旅游经济的影响以及区域间经济联系等研究。

哈大高铁开通后,郭建科[63]通过分析东北地区旅游交通可达性变化特征,从多方面探讨了高铁开通对于东北各城市旅游经济联系的影响。章逸扬[72]研究发现,高铁对于经济发达区域的入境旅游具有促进作用,而经济一般的城市则表现为负面影响,国内旅游目的地选择与区域资源禀赋关系密切。万文平[73]则将视角对准高铁沿线非枢纽城市,通过构建灰色预测模型,将有无高铁开通的旅游经济指标作对比,探讨高铁开通对于沿线非枢纽城市旅游经济的贡献率大小。钟小根[74]通过构建加权平均旅行时间模型探讨了江西省交通可达性的优化与区域经济发展之间的关系。

四、总结与讨论

本文基于CiteSpace可视化分析平台,将国内高铁旅游相关文献进行了梳理和分析,总结出我国高铁旅游研究的基本概况:第一,我国高铁旅游领域研究兴起于2009年左右,之后随着多条高速铁路的开通,研究成果逐渐增多,2010年增幅最为明显;第二,文献涉及旅游、交通运输经济、铁路运输等学科,作者多为人文地理学和旅游管理专业出身;第三,约有12%的研究受基金支持,高级别文献主要发表于《旅游学刊》、《经济地理》、《地理研究》、《地理学报》、《地理科学》、《经济管理》、《地理科学进展》、《人文地理》等;第四,研究热点包括高铁旅游行为、可达性及其对区域经济影响的研究等。由此阐述了我国高铁旅游研究进展现状,以期为后续研究提供思路及依据。综述研究的文献选择具有一定的偶然性,但就此次搜集的文献来看,我国高铁旅游研究领域仍存在一定的不足。

1.多集中某条线路研究,网络化研究不足

截至2015年年底,我国高铁运营总里程已达1.9万千米,“四纵四横”的高铁框架网络已基本形成[41]。2016年6月底,国务院常务会议再次修订了《中国中长期铁路网规划》,规划指出:中国将会进一步打造“八纵八横”通道为主干、城际铁路为补充的高速铁路网。与此前的“四纵四横”相比,高速铁路网更加密集,距离延伸加长,高铁网络化发展已是大势所趋。然而,就目前文献来看,更多的学者仍倾向于将单条高铁线路作为研究对象,这就与高铁网络化发展现状脱节,故该领域今后研究对象也应由单条线路转向多条线路或多条线路对比研究,形成网状研究体系,研究视角也应突破行政区域界线,由城市向都市圈进而向城市群转变。

2.注重可达性方面的研究,弱化了“虹吸效应”及“过道效应”

可达性是衡量空间关系变化的关键性指标,可达性的增强可使区域获得更多的发展机会[9,75-77],同时也面临着更多的挑战。但国内学者目前多关注高铁线路的开通给大区域带来的积极效应,忽略了高铁“双刃剑”的本质,仅少数学者考虑了高铁开通的“虹吸效应”及“过道效应”[72,78-79],这就使得该方面的研究趋同性增强,有过分夸大高铁附带效益的嫌疑。因此,学者应从多角度对高铁旅游进行研究,除了看到其“时空压缩效应”、“同城化效应”、“马太效应”、“溢出效应”外,也应关注其“虹吸效应”、“过道效应”等,这样才能提升研究的客观性与真实性。

[1] 毕学成,苏勤,张顺.黄山市旅游业与居民生活水平协调质量测度研究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2015(4):31-38.

[2] WANG X,HUANG S S.Effects of high speed rail network on China's regional tourism development[J].Tourism Management Perspectives,2012(1):34-48.

[3] DELAPLACE M,PAGLIARA F,PERRIN J.Can High Speed Rail foster the choice of destination for tourism purpose?[J].Social and Behavioral Sciences,2014(111):166-175.

[4] GUIRAO B.Cross effects between high speed rail lines and tourism:looking for empirical evidence using the Spanish case study[J].Transportation Research,2016(14):392-401.

[5] 李传成.高铁新区规划理论与实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[6] 王丽,曹有挥,姚士谋.高速铁路对城市空间影响研究评述[J].长江流域资源与环境,2012(9):1073-1079.

[7] 厉新建,崔莉.高铁乘客的旅游特征与消费偏好分析[J].北京第二外国语学院学报,2013(11):63-71.

[8] 姚梦汝,罗聪,夏晓丽.宁杭高铁背景下宁溧旅游同城化发展探究[J].现代商贸工业,2015(6):33-36.

[9] 梁雪松.基于双重区位空间的湖南旅游业发展机遇探讨——以武广高铁开通视阈[J].经济地理,2010(5):859-864.

[10] 姚梦汝,罗聪,夏晓丽.高铁游客旅游消费行为研究——基于宁杭高铁沿线城市的分析[J].商业经济,2015(7):8-12.

[11] 冯英杰,吴小根,刘泽华.高速铁路对城市居民出游行为的影响研究——以南京市为例[J].地域研究与开发,2014(4):121-125.

[12] 侯剑华,胡志刚.CiteSpace软件应用研究的回顾与展望[J].现代情报,2013(4):99-103.

[13] 陈悦,陈超美,刘则渊.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015(2):242-253.

[14] CHEN C,HU Z,LIU S.Emerging trends in regenerative medicine:Ascientometric Analysis in CiteSpace[J].Expert Opinions on Biological Therapy,2012(5):593-608.

[15] 毕学成,苏勤,王诺.黄山旅游国内研究概况、热点与趋势[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2016(4):63-70.

[16] 胡天军,藏学运,申金升.京沪高速铁路旅行时间节约的价值分析[J].中国铁路,1999(5):19-22.

[17] 苏丽雅.旅游经验、旅游动机与行为意向的关系研究——以高校旅游为例[D].厦门:厦门大学,2014.

[18] 胡俊.基于后现代主义范式的跨文化旅游消费动机研究——以法国游客对中国旅游目的地选择为例[D].广州:广东外语外贸大学,2007.

[19] 陈春.“80后”旅游动机与旅游消费行为关系研究[D].杭州:浙江大学,2008.

[20] 张红梅,陆林.入境旅游者旅游动机及其跨文化比较——以桂林、阳朔入境旅游者为例[J].地理学报,2009(8):989-998.

[21] 毛小岗,宋金平.旅游动机与旅游者重游意向的关系研究:基于logistic模型[J].人文地理,2011(6):149-154.

[22] 李红辉.旅游动机、游客涉入及游后行为意向关系研究——以川藏线自行车骑乘者为例[D].西安:陕西师范大学,2015.

[23] 胡兴报,苏勤,张影莎.国内旅游者网络旅游信息搜寻动机与搜寻内容研究[J].旅游学刊,2012(11):105-112.

[24] 樊冬平.微博对旅游决策影响的实证研究[D].武汉:湖北大学,2013.

[25] 郭艳华.旅游购买决策涉入对旅游后悔的影响研究[D].广州:华南理工大学,2012.

[26] 商蕊.旅游信息价值对消费决策的影响研究[D].长春:东北师范大学,2013.

[27] 李艳萍.旅游网络消费者决策及其影响因素研究[D].济南:山东大学,2015.

[28] 叶文蔚.上海居民赴日旅游决策影响因素分析与实证研究[D].上海:复旦大学,2013.

[29] 白凯,张春晖.旅游信息来源类型对消费者行为意图的影响[J].人文地理,2012(6):95-102.

[30] 谢倩.文化创意产业集聚区旅游消费者行为研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2013.

[31] 张玉.基于消费者行为的济南滑雪旅游市场营销策略研究[D].济南:山东师范大学,2014.

[32] 齐飞.旅游消费者行为:后现代主义下的趋同与分化[J].旅游学刊,2014(7):11-12.

[33] 康悦,路喜青.“70、80、90后”游客高铁旅游行为对比研究[J].河南工程学院学报(社会科学版),2016(3):22-26.

[34] 程双.广东省入境华人旅游行为特征及市场开拓策略研究[D].广州:暨南大学,2013.

[35] 马耀峰,张佑印,白凯等.中国入境外国游客旅游行为研究[J].人文地理,2008(2):85-86,105.

[36] 赵俊豪.基于东盟游客的泰国入境旅游市场研究[D].南宁:广西大学,2015.

[37] 邹亮,鲍彩莲.大连市俄罗斯入境旅游者旅游行为特征分析[J].现代商贸工业,2014(4):50-51.

[38] 廉晓利.高铁背景下旅客旅游目的地选择行为的影响机制研究[D].福州:福建师范大学,2011.

[39] 梁雪松.“高铁”对居民出游方式和消费需求趋势的影响研究——基于沪杭高铁的调研[J].宏观热点,2011(1):95-96.

[40] 陈依宁.试论高铁旅游市场与乘客消费需求——基于合福高铁沿线城市的调研与分析[J].北方经贸,2016(6):51-52.

[41] 钱佳.基于高铁网络化的中国城市旅游空间格局演变及优化研究[D].苏州:苏州大学,2015.

[42] 力莎.南京市居民高铁出游空间行为研究[D].南京:南京师范大学,2014.

[43] 冯英杰.高铁时代背景下的城市居民出游行为研究——以南京市为例[D].南京:南京大学,2012.

[44] 章鋆.高铁条件下都市圈旅游空间结构演变研究 ——以长江三角洲地区为例[D].苏州:苏州大学,2014.

[45] 吴康,方创琳,赵渺希.京津城际高速铁路影响下的跨城流动空间特征[J].地理学报,2013(2):159-174.

[46] 顾朝林.人文地理学导论[M].北京:科学出版社,2012.

[47] 李旭,秦耀辰,宁晓菊.中国入境游客旅游目的地选择特征及变化[J].资源科学,2014(8):1635-1644.

[48] 马桂顺,龙江智,李恒云.不同特质银发族旅游目的地选择影响因素差异[J].地理研究,2012(11):2185-2196.

[49] 许春晓,周美静,王甫园.旅游目的地选择意愿的影响因素——以韶山为例[J].经济地理,2015(4):178-185,148.

[50] 汪德根.高铁网络化时代旅游地理学研究新命题审视[J].地理研究,2016(3):403-418.

[51] 梁雪松.旅游消费需求与交通工具选择的相关性研究——基于高铁与航空运输视角[J].经济问题探讨,2012(11):123-130.

[52] 谢彦君.旅游与接待业研究:中国与国外的比较——兼论中国旅游学科的成熟度[J].旅游学刊,2003(5):20-25.

[53] 刘伏英.快旅时代旅游消费需求变化研究——以武广高铁鄂湘粤地区为例[J].学术论坛,2010(2):77-81.

[54] HANSEN.How Accessibility Shapes Land-use[J].Journey of American Institute of Planners,1959(25):73-76.

[55] MORRIS J M,DUMBLE P L ,WIGAN M R.Accessibility indicators for transport planning[J].Transportation Research Part A,1978(2):91-109.

[56] GEURS K,WEE B.Accessibility evaluation of land-use and transport strategies review and research directions[J].Journal of Transport Geography,2004(2):127-140.

[57] BLACK,CONROY M.Accessibility Measures and The Social Evaluation of Urban Structure[J].Environment and Planning,1977(9):1013-1031.

[58] MACKIEWICZ,RATAJCZAK.Towards to A New Definition of Logical Accessibility[J].Transportation Research,1996(1):47-79.

[59] SHEN.Location Characteristics of Inner-city Neighborhoods and Employment Accessibility of Low-wage Workers[J]. Environment and Planning, 1998(3): 345-362.

[60] 姜博,初楠臣,王媛.高速铁路影响下的城市可达性测度及其空间格局模拟分析——以哈大高铁为例[J].经济地理,2014(11):58-62,68.

[61] 宋文杰,朱青,朱月梅.高铁对不同规模城市发展的影响[J].经济地理,2015(10):57-63.

[62] 钟业喜,黄洁,文玉钊.高铁对中国城市可达性格局的影响分析[J].地理科学,2015(4):387-395.

[63] 郭建科,王绍博,王辉.哈大高铁对东北城市旅游供需市场的空间效应研究——基于景点可达性分析[J].地理科学进展,2016(4):505-514.

[64] 汪德根,章鋆.高速铁路对长三角地区都市圈可达性影响[J].经济地理,2015(2):54-61.

[65] 孙鼎新.高铁对京津冀旅游交通可达性及旅游经济联系影响的研究[D].秦皇岛:燕山大学,2014.

[66] 黄洁,钟业喜,李建新.基于高铁网络的中国省会城市经济可达性[J].地理研究,2016(4):757-769.

[67] 汪德根.武广高铁对沿线都市圈可达性影响及旅游空间优化[J].城市发展研究,2014(9):111-117.

[68] 汪德根.京沪高铁对主要站点旅游流时空分布影响[J].旅游学刊,2014(1):75-82.

[69] 汪德根.旅游地国内客源市场空间结构的高铁效应[J].地理科学,2013(7):797-804.

[70] 汪德根,牛玉,陈田.高铁驱动下大尺度区域都市圈旅游空间结构优化——以京沪高铁为例[J].资源科学,2015(3):581-591.

[71] 吴学彬.高铁建设背景下的同城化现象研究[D].成都:西南交通大学,2011.

[72] 章逸扬.高速铁路对区域旅游经济发展影响研究[D].杭州:浙江财经大学,2016.

[73] 万文平.高速铁路对沿线非枢纽城市旅游经济影响研究[D].北京:北京第二外国语学院,2013.

[74] 钟小根.高铁时代江西省交通可达性与区域经济发展[J].老区建设,2014(20):15-18.

[75] 冯长春,丰学兵,刘思君.高速铁路对中国省际可达性的影响[J].地理科学进展,2013(8):1187-1194.

[76] 蒋海兵,刘建国,蒋金亮.高速铁路影响下的全国旅游景点可达性研究[J].旅游学刊,2014(7):58-67.

[77] 于秋阳,杨斯涵.高速铁路对节点城市旅游业发展的影响研究——以西安市为例[J].人文地理,2014(5):142-148.

[78] 张雨菡,陈光临.高铁经济效应下中小城市应对之策——以安徽省铜陵市为例[J].学周刊,2016(7):30-31.

[79] 杨景弟.哈大高铁对东三省区域旅游发展的影响研究[D].兰州:西北师范大学,2014.

(责任编辑 蒋涛涌)

Review on Research Progress of China's High-speed Rail Tourism

Based on 289 representative papers in CNKI, the status quo of the researches on high-speed rail tourism in China is studied by using CiteSpace software. The results show that the domestic researches in this field emerged in the year around 2009, which involved in tourism, transportation and other disciplines. The writers' majors are mainly humanistic geography and tourism management. About 12% of the papers are supported by fund, and the high-level papers are mainly published inTourismTribune,EconomicGeography,GeographicalResearch,ActaGeographicaSinica,ScientiaGeographicaSinica,EconomicManagementJournal,ProgressinGeography,HumanGeographyand so on. And the hotspots of researches include the high-speed rail travel behavior, accessibility of high-speed rail tourism and impact of high-speed rail tourism on regional economy, etc.

CiteSpace; high-speed rail tourism; hotspot; review

2016-10-21

国家自然科学基金项目(41371160)

吕陈玲(1992-),女,江苏南京人,硕士生; 苏勤(1964-),男,安徽安庆人,教授,博士,博士生导师。

F592.3

A

1008-3634(2017)01-0017-08

(College of Territorial Resources and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241003, China)