文物修复的可识别原则探讨

2017-02-25余子骅龚德才

余子骅+龚德才

摘要:随着西方现代文物修复理念的普及,文物修复的可识别性原则已是体现文物真实性与遵守文保职业道德规范的重要准则之一。但由于中西方的文化差异,青铜文物的修复可识别共识仍未形成。通过文物真伪关系,文物保护道德,中西方可识别差异等三方面的分析,提出荧光可识别的新方法,兼顾了我国传统文化的审美趣味,又符合了当代西方文物修复可识别的要求。

关键词:青铜修复;文物保护道德;可识别原则;隐形荧光颜料

自意大利哲学家布兰迪编著的《文物修复理论》引入中国以来,国内传统的青铜修复技术在一定程度上受到了西方修复理论的影响。国内青铜文物修复逐渐吸收西方的先进理念,从中取长补短,形成了现代青铜修复流程,在传统修复流程的基础上增加了修复前的资料收集、科学分析,修复后的建档记录等步骤。但在“着色”这一环节,西方提倡的“修复可识别”理念仍与我国传统修复理念有较大分歧。传统修复师认为修后器物看不出修复痕迹,直接体现修复师的水平高超,而西方文物保护界则认为修复者掩盖修复痕迹而造成观者对器物价值判断错误的行为与作假别无二致,是缺乏基本文物保护道德的体现。因此中西方关于可识别原则仍迟迟未达成共识。

面对上述问题,本文通过对真伪文物关系,文物保护道德、中西方可识别实践差异等三个方面进行分析,最终提出一种可识别新思路,以尝试达到文物修复可识别的共识。

一、青铜文物修复一真伪关系

在回顾国内青铜作伪现象之前,首先需对“作伪”含义有清晰的认识。布兰迪认为判断物品是否虚假的依据不在于这件东西的物质属性是否和真品一致,而在于创造者是否有造假的意图。他认为“制造物品意图在时代、材料坚固性或作者方面欺骗他人;若物品投入商业或进行传播,哪怕生产意图不是欺骗他人,只要在时代、材料、工厂、作者各方面给人一种与真品相同的错觉便是作假。”意大利当代哲学家翁贝托·埃可对伪造物定义为:“制作,使用或展示物品的目的在于让人们相信该物品与原件完全一样的行为。”因此人們判断造假的依据主要为两点:制造目的是否出于欺骗;物品是否造成观察者错误的价值判断。

中国青铜器作伪与仿古相伴相生,而国内仿制青铜的历史悠久,可上溯到先秦时期。至北宋,宋徽宗与士大夫阶层开始嗜好收藏研究古物,希望从中考证夏商周三代制度,以仿效三代古风。正所谓“形而上谓之礼,形而下谓之器”,在当时,青铜器物的仿制数量逐渐增多。由于当时仿造的只是器物的形体,内在的精气神在仿造中推陈出新,形成一种区别于前代的气度,因此出于仿古而制作的青铜器仍与作伪有本质区别。

但也从宋朝开始,青铜器作伪之风逐渐凸显。随着宋徽宗和士大夫对古铜器的日益重视,青铜器的经济价值也快速提升。但由于埋存地下的古铜器数量有限的因素,在利益的驱使下,民间开始出现成批生产、大肆私铸青铜器的行为。宋人赵希鹄撰写的《古钟鼎彝器辨》便提到伪造古铜器色泽与锈蚀的方法,可见铜器作伪在宋代已发展为专门的技术。最迟至明朝,通过伪造青铜器以牟利的行为开始变得普遍。明王士性的《广志绎》对其有一定记录:“姑苏人聪慧好古,亦善仿古法为之,书画之临摹,鼎彝之冶淬,能令真赝不辨。”

众所周知,我国文物传统修复技艺由文物作伪技术孕育而出。传统青铜修复理念也与青铜作伪的追求有不谋而合的地方。文物作伪者为谋取利益的最大值,追求伪造器物达到“以假乱真”的效果;修复者为体现自身修复技艺的高潮,追求美学境界的“天衣无缝”。鉴于判断文物作伪的依据取决于意图,而非物质实体。尽管修复者进行完美修复的意图在于追求“浑然天成”的境界,但间接影响了观赏者对器物的价值判断,仍是造假的一种表现形式。因此严格来说,修复使人找不出修复痕迹便是欺骗的表现,而诚信作为公民基本道德与职业道德的重要组成部分,若修复者不重视这一基本要素,从宏观上看,会对我国社会发展产生负面影响。

二、文物修复职业道德之诚信

从概念上说,职业道德规范是企业组织为帮助员工理解“员工行为”与“决策选择”的优劣标准而选取的相关规范。“正直诚信,高质服务,相互信任,尊重他人,承担责任”以上五点常为各企业职业道德的组成部分。其中正直诚信,促进信任无不体现出诚信在职业道德中的重要地位。

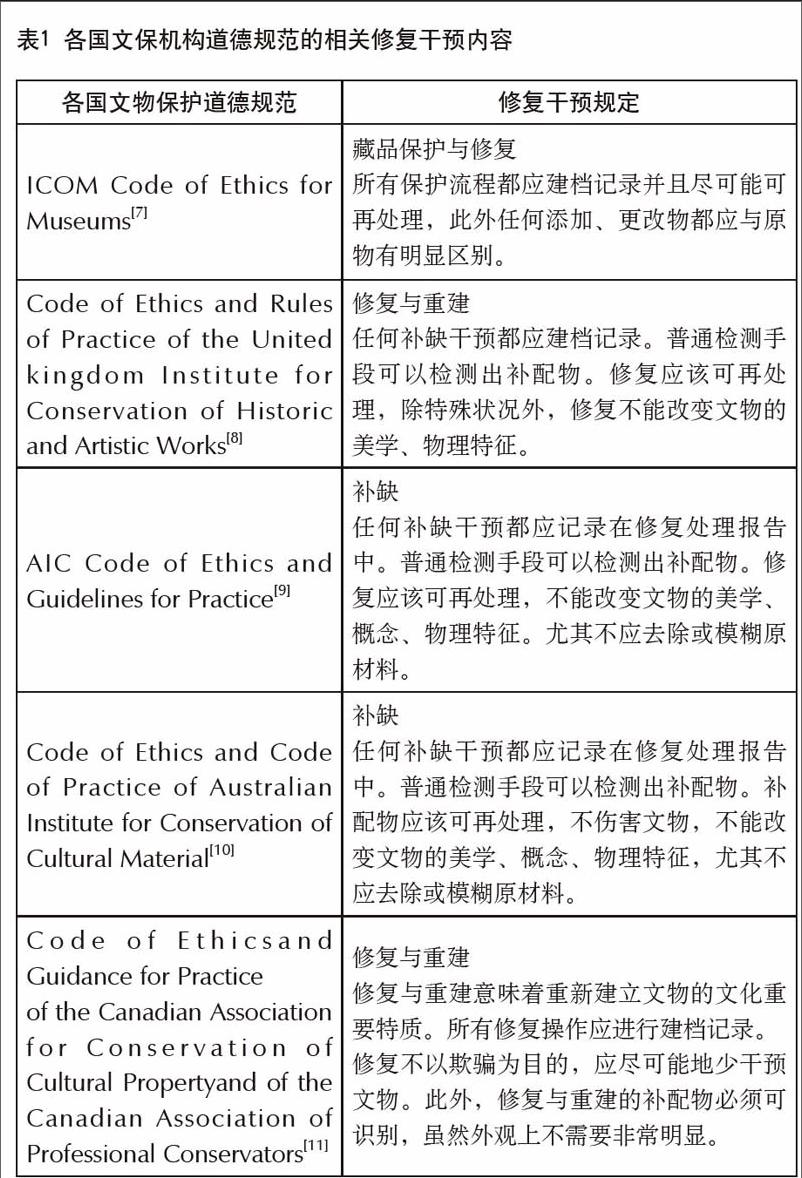

早至1970年代,西方文博界已开展了制定博物馆职业道德标准规范的研究。在1986年,国际博协颁布的职业道德准则制定了博物馆从业人员应循道德标准:“无论是在公立还是私立博物馆任职的专业人员,都对社会负有责任。所有博物馆工作人员,不管从事哪一项工作,都应该诚实、正直,严格遵守职业道德准则,按客观规律办事。可见,诚实守信是每一位博物馆人员的基本要求。具体到文物保护领域,当今修复师在修复文物时,不可避免地会带有现代的价值观。而现代价值观不可能再与过去一样,定义为基于在同等整体系统上,或物品间可以相互代表,价值不再是一个符号,而是一种创作。修复师们也逐渐意识到因自身的主观性局限,难以通过修复干预全面揭示文物的真实性。为体现修复行为的诚信,各国文保机构推出的文物保护道德规范都对修复师的修复干预行为进行了规范(见表1)。

由表1可知,在文物保护道德的约束下,西方文物修复师须谨记以下5点原则:建档记录修复过程;修复材料可再处理;修复部位可识别;不伪造文物的美学、概念、物质特征;尊重历史痕迹。

随着与西方交流的日益频繁,国内业界也逐渐意识到博物馆职业道德规范的重要性。1997年,国家文物局出台了相关道德标准的草案。2001年,国家文物局推出的《中国文物博物馆工作人员职业道德准则》中的第四条规定博物馆工作人员须诚实守信。2012年,最新修订的准则中,已将诚实守信替换为求真务实。此外,《中国文物古迹保护准则》提出了最小干预、可再处理、可识别等保护原则。

但具体到青铜文物修复可识别的程度问题,因文化差异,中西理念矛盾仍然存在,难以促成文物修复可识别的共识。而这也是能否体现文物保护道德之“诚信”的核心问题。

三、青铜修复之中西可识别理念差异

通过梳理西方文物修复脉络,可知西方文物修复发展主线是从强调文物美学价值的“过度”修复逐渐上升到追求物质真实的科学修复过程。早至文艺复兴时期,大收藏家们因尊敬文物,难以忍受文物的残破,要求修复师对文物进行过度修复。正如学者朱斯蒂(Giusti)所言,文艺复兴时期的古物修复是要求修后文物达到一种“恢复原状”(repristination)的状态。进入18世纪,随着启蒙运动的开展,艺术家们对文物修复的思考由原先的技艺层面上升至哲学高度,在当时,出现了两种对后世影响深远的修复流派:一是法国建筑家维奥莱一勒一杜克推崇的“风格性修复理念”,主张通过修复恢复文物的风格,哪怕这一风格在历史时期从未出现过;另一派是以英国哲学家拉斯金为代表的“反修复”理念(又称史实性修复),认为文物应服务于未来,对待文物只能选择维护而非修复的方法。至19世纪后半叶,意大利哲学家博伊托综合了杜克的“风格性修复理念”与拉金斯的“反修复理念”,认为对文物进行修复是必要的,但维持文物的真实是必须遵循的原则。焦万诺尼(Gustavo Giovannoni)继承了博伊托的衣钵,将修复理念发展到科学修复理念,其修复思想在1931年的雅典宪章中得到体现:“补缺的添加物必须与原物部位相区别”,这与今天的考古修复的概念相近。到20世纪中叶,唯美主义保护理论(aestheticisttheorv of conservation)家布兰迪强调了文物的美学完整性与历史真实性,为兼顾二者的平衡,布兰迪在其所著的《文物修复理论》中要求补缺物远观达到美学整体性,近看仍与原作有别,不消除历史痕迹,整体呈现“和而不同”的可识别效果。1964年《威尼斯宪章》第12条“缺失的替换物应于整体和谐,但又须与原作有别,以达到修复不臆造美学与历史证据的要求。”便是布兰迪“可识别”原则的体现。

在修复实践过程中,中西方因对修复可识别的不同理解,修复方法上存在显著差异。由于科学技术在西方的率先应用,西方国家多以“考古真实”作为修复准则,突出文物的物质真实。在物质真实的影响上,西方的审美也逐渐转向欣赏残缺,又称如画(picturesque)美,即从残缺中派生出的历史审美感。因此在实际修复中,西方主要采用“补底原面”的方法,即缺失部分作为感知作品的“底”,略低于原部件,不干扰原部件的“面”。此外,补缺部分的填色也与原件有一定差异。这样,缺失部分造成的干扰不仅被减小,还体现了文物的物质真实。如图1所示,这件罗马时期的阿雷佐智慧女神雕像的右臂没有进行补全,衣物下摆部位的补缺并不干扰观感,但仍与原器件有和谐而明显的区分。另外“六英尺六英寸”准则也是西方常用的方法,即距离文物六英尺(約1.8米)的距离,看不出修复痕迹,而接近到六英寸(15厘米)的距离,肉眼可看出修复痕迹。

中国传统修复则强调文物的美学整体性。原因主要为以下两点。首先,自古以来,中国的审美一直追求中和的意蕴,强调形式上达到整体的和谐,将“天人合一”作为审美的最高境界。若轻易识别出修复中补配物,会造成视觉上的不协调,破坏了整体美的感受。其次,中国为实现民族复兴,十分重视历史的辉煌,出于“形而下为之器”,受到民族主义影响的中国文化倾向对有“国之重器”美誉的青铜文物进行完美修复。

为兼顾华夏民族自古偏好器物完整性美学的文化与文物保护职业道德底线,国内青铜修复专家主要采取“内外有别”的可识别修复方法。作色时,将文物展示的一面做到与周边颜色浑然一体,看不出破绽,又在观众不易观察到的内侧部位也大体做上颜色,但经仔细观察,还是能够区分出此部分是补配的。一部分专家则推崇“仪器可识别”的识别方法,认为完全不可识别在理论上是不可能做到的,做得再“完美”,对专家来说都是可以鉴别的,即使难以通过感觉器官鉴别,还有很多仪器设备和工具可以帮助解决。以上方法虽都有一定优势,但仍难以达到令大多数人满意的效果。“内外有别”的识别方法虽然具有实用性,但因观者欣赏青铜器的角度不同,在未经提示的状况下,仍会混淆观察者。“仪器可识别”严格来说是一种被动识别的方法,无法充分体现修复者诚信的道德素养。举例来说,作伪者制造的器物大多经过仪器检测,便会露出马脚,修复者们想单凭仪器检测出修复部分就与作伪者划清界限是不合适的。另外,诸如X光探伤等常用检测仪器,不具备操作便捷的特征,难以普及给大众。因此,修复者们应重新设计出一种可识别的方法,既兼顾我国的美学文化,又通过使用简单仪器便可识别出青铜修补痕迹。

四、青铜修复可识别新方法实践

应用在文物修复可识别上的方法应具备以下特点:仪器操作简便性;识别材料持久性;识别效果长期性;文物无损性与环境友好性。现阶段,荧光技术可基本满足上述要求。荧光是一种光致冷发光现象,当一种常温物质受到某种波长的入射光(常为紫外线)照射,该物质吸收光能后进人激发状态,并且瞬间退激发并发出出射光(通常波长长于入射光波长,在可见光波段);并且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具备这种特性的出射光就被称作荧光。

荧光技术已在宝石学,矿物学、取证学与印刷防伪技术等领域得到了广泛应用。根据宝石、矿物、纤维以及其他一些可以作为犯罪取证的材料能够在紫外线或者X射线的照射下发出不同性质荧光的特性,作为判断真伪的依据。如翡翠、钻石在短波长的紫外线下发出红色的荧光,纸钞及证件等利用特殊的油墨于紫外线下发出荧光的特点来区分真假。因此在青铜修复作色中,有意识地加入荧光颜料,也应呈现相似的效果。

印刷防伪技术领域生产的防伪油墨常使用隐形荧光颜料,这种颜料具备在日光下无色,在250nm-400nm波长的紫光照射下,发出鲜艳色彩的特征。从部分已公开的文献来看,隐形荧光颜料的化学主体主要是稀土一有机配体络合物,也有一些是有机杂环化合物。若将其应用在文物修复上,理应是较为合适的选择。

本文选取的隐形荧光材料为香豆素类荧光增白剂(分子结构见图2)。该材料的核心结构为香豆素,只要在香豆环的3位和7位上引入各种取代基团。可以构成性能不同和用途各异的荧光增白剂。选其作为修复材料的原因在于香豆素类荧光材料本身多为白色粉末,有着在日光下不显色,而在紫外光下荧光发光效果明显;易溶于有机溶剂的特性;符合文物修复可再处理、可识别的原则要求。

在青铜镜修复作色环节中,笔者先将所需矿物颜料与虫胶清漆按一定比例混合,调制出所需颜色,施以涂、喷、刷等技法使涂色部位颜色与周围相近。再依据重量比,量取1份荧光材料与10份羟基丙烯酸树脂,充分搅拌,使粉末在树脂中分散均匀。之后选用油画笔蘸取适量荧光树脂点涂在修复处,待其干燥。

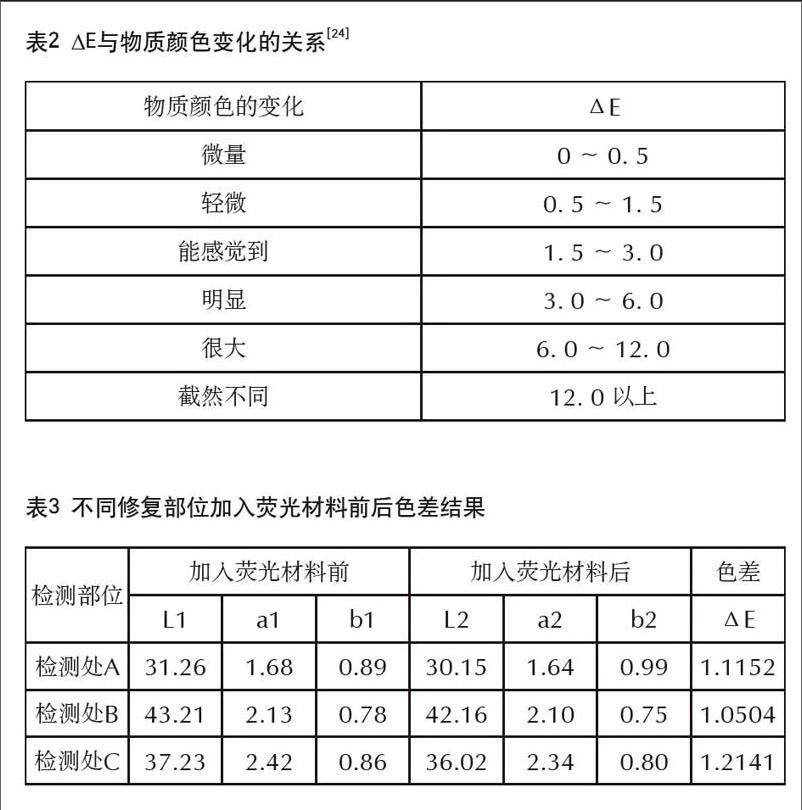

为符合文物修复色差范围标准(见表2),本研究使用NH310型电脑色差仪(深圳三恩驰科技有限公司)检测涂抹荧光材料前后的作色区域(见图3、图4)的色差值。检测项目为涂刷荧光材料前后的颜料的a(色饱和度)、b(色调)、与L(明度)的变化。根据色差公△E=(△a2+△b2+△L2)0.5得出结果。由表3可知,涂有该荧光材料的色差范围均小于1.5,物质颜色变化轻微,难以让人察觉,符合修复要求。

修复后的青铜镜,在日光照射下,与周围颜色无异,但在波长365nm的紫外光照射下,修复部位便发出耀眼的荧光(见图5)。体现了修复部位可识别的要求,修复效果基本令人满意。

五、小结

文物保护工作者通过有意识地将隐形荧光颜料引入到我国青铜文物修复作色环节中,或可成为我国青铜文物修复可识别的标准。该方法具有以下两点优势:日光下,作色浑然天成,符合我国追求美学整体性的审美;使用简便检测工具便可肉眼识别出补配部分,不造成观察者的认知错误,符合文物保护修复者的职业道德。这一方法,兼顾了我国传统文化的审美趣味,又符合了当代西方文物修复可识别的要求。通过对荧光技术进行进一步深入研究,或可扩展应用至大部分文物修复中,成为具有中国特色的可识别手段。