“全面放开二孩”政策对中国人口出生率的冲击与趋势探讨

2017-02-15齐关东戴梦宇郑焱焱

齐关东 戴梦宇 郑焱焱

摘要 从“单独二孩”政策到“全面放开二孩”政策,政府针对中国人口现实情况不断做出符合社会需求的政策调整,尽管有可能缓解长期以来计划生育政策导致的适龄劳动力短缺及“未富先老”等社会问题,但人口政策调整的长期效果却有待验证。为此,本文运用灰色预测模型和Leslis模型等方法,对“全面放开二孩”生育政策背景下中国未来人口出生率的冲击和波动趋势作出预测,并对“全面放开二孩”政策所带来的对生育率及人口年龄结构影响展开分析,对2016—2050年的出生率、人口总数及人口结构作出预测,最终发现“全面放开二孩”政策会促进人口结构相对优化,但不能从根本上扭转劳动力供求关系失衡和老龄化加剧的趋势。为防止落入人口超低生育率陷阱,适度抑制老龄化快速增长趋势,实现人口与社会经济全面协调发展,必须对现行的生育政策进行完善,短期内,应积极出台配套措施,全面贯彻“全面放开二孩”政策,积极应对老龄化趋势;长期内,应逐步过渡到自主生育政策,形成人口自然生长的均衡发展长效机制。

关键词“全面放开二孩”;人口出生率;波动;趋势

中图分类号 C923 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)09-0001-10 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.09.001

2015年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出,“坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策(以下简称‘全面放开二孩政策)”。这是继2013年十八届三中全会决定启动实施“单独二孩”政策之后的又一次人口政策调整,是一项利国利民的战略性改革。具体来说,“全面放开二孩”政策的深入规范实施可能有效缓解长期以来计划生育政策导致的适龄劳动力短缺及“未富先老”等社会问题,通过改善家庭人口及年龄结构,减轻青壮年赡养负担,进而促进人口与经济社会和谐发展。本文通过对“全面放开二孩”生育政策背景下中国人口出生率波动趋势及影响研究,提出进一步完善中国人口生育政策的措施,以推动中国人口可持续发展。

1“全面放开二孩”生育政策背景下的人口

出生率波动文献回顾

当前国内关于“全面放开二孩”生育政策背景下的人口出生率波动趋势的研究文献,主要集中在以下几个方面:

首先,关于未来国内“全面放开二孩”政策带来的出生增量预测分析。翟振武、张现苓和靳永爱认为,中国年度出生人口将在政策变动后急剧增加,出生人口峰值达到4995万,妇女时期生育水平峰值达到4.5左右,同时政策实施能够有效缓解老龄化程度,改善劳动年龄人口结构。王广州研究认为,“全面放开二孩”政策后,在生育意愿完全实现的情况下,2016—2018年将形成一个新增人口的生育高峰期,2016年新增出生人口为565.8万人,2017年达到增量高峰583.2万人,此后呈下降趋势。顾宝昌提出,从目前的总和生育率水平和生育意愿看,“全面放开二孩”政策推行后,中国育龄妇女的平均意愿生育子女数依然低于2.1的更替水平,因此“全面放开二孩”政策对出生增量不会构成较大冲击。郭志刚则表示生育政策调整带来的出生增量取决于生育率,所以要把握好总和生育率的“度”,既不能太高,也不能一味追求降低生育率。

其次,关于政策人群二孩生育意愿的研究。吕江洪、黄宝凤和石盛林基于江苏苏南某农村790户家庭的抽样调查数据,认为一孩与二孩家庭育龄妇女的生育意愿并没有显著差别,意愿生育子女数平均为1.8个。石智雷和杨云彦通过湖北省二孩生育意愿的调查发现,育龄妇女年龄越大,二孩生育意愿越低,而且农村居民二孩生育意愿略高于城市。对于目标人群的二孩生育比例研究,大多也是采取抽样调查的结果呈现,全国性育龄妇女生育意愿调查的结果显示,在已育一孩的育龄妇女中,大约60%的人打算生育二孩。这一结论与多个门户网站上的调查结果类似,新浪网进行的一项3万余人参与的调查显示,64.5%的网民愿意生育“二胎”。

再次,关于“全面放开二孩”政策实行的必要性研究。乔晓春认为,“单独二孩”政策并不能从根本上解决人口老龄化的问题,目前中国离2.1的生育水平目标相差甚远,必须要及时调整和完善当前的生育政策。刘爽和王平认为过渡性的“单独二孩”政策发挥着向“全面放开二孩”政策接续的重要“错峰”作用,由于“单独二孩”政策存在功能缺失,必须要有序推行“全面放开二孩”政策。通过对比分析,曾毅得到“全面放开二孩”政策在多个方面优于“单独二孩”政策的结论,认为“全面放开二孩”政策是切实可行的国家百姓双赢方案,大大有利于促进人口与经济社会均衡发展。同时,易富贤提出应赶抢“补偿生育高峰”,内含“全面放开二孩”政策,以减轻劳动力资源枯竭与老年人口比例迅速增加的压力。

最后,关于生育政策调整引致的更广泛的社会影响研究。曾毅、任超然和刘倩通过对生育政策影响城镇职工基本养老保险统筹基金财务状况的效应研究得出生育政策调整有助于缓解养老保险的支付压力。杨菊华、风笑天提出,生育政策改革可能进一步加劇女性在职场中的相对弱势和不公平待遇。李通屏和郭熙保研究认为,生育政策调整引起的适度人口增长不会破坏扩大内需,反而会增加有效需求,进而促使经济进入良性循环。

2中国人口出生率波动主要影响因素分析

2.1中国人口出生率波动的微观影响因素分析

2.1.1家庭收入水平

人口学家贝克尔曾这样分析过:“在西方社会里,抚养孩子的费用和成本是昂贵的,在家庭收入水平一定的条件下,父母不可能用较多钱去抚养较多的孩子。”当抚养孩子的成本超过家庭收入水平的承受范围时,父母为追求利益最大化会在孩子的质量与数量之间作出较优选择。随着经济社会发展,一方面现代工业社会中消费结构多元化、市场化程度较高,家庭收入水平提升,另一方面医学事业和各类医疗技术快速发展,儿童死亡率降低,个人进一步优化和提升的需求和空间显著扩大,这必然会影响人口的出生率。值得一提的是,家庭收入水平的高低还会对经济增长产生很大的影响,工资增长可以直接增加城镇居民的最终消费,从而影响人均GDP增长。

2.1.2抚养成本压力

西方经济学把抚养孩子的成本分为两种,一种是直接成本,即从怀孕至孩子出生,再到其经济独立的阶段,家庭花费在孩子身上的所有支出,例如衣食费、教育费、医疗费等。另一种是间接成本,是父母在抚养一个孩子过程中,所遭受的各种损失,例如收入的减少、岗位升迁的机会等。具体来说,当前中国受各种客观条件的限制,资源稀缺,导致中国家庭巨大的生育行为成本,家庭普遍承受的经济压力较大。而且生育成本的支付期非常漫长,这意味着中国家庭必将损失巨大的当期利益,同时生育行为不同于一般经济行为的一大特点是,具有投入的不可逆性,这必然会影响育龄女性的生育意愿和行为。总之,生育率越低,家庭平均子女数目越少,每个孩子的平均抚养成本越高,一般家庭更不会选择多生,反过来又导致更低的生育率。

2.1.3个人价值观念

个人生育价值观念作为生育行为的主观表现,对人口生育具有指导作用。中国传统文化中存在的“重男轻女”、“多子多福”、“不孝有三,无后为大”等旧式观念成为1949—1970年代中国人口出生率偏高的重要原因。而当前传统生育观念已经发生了明显转变,生育一孩成为主流选择;对待孩子教育重视程度提升,生育质量的重要性已经显著超越生育数量;传宗接代、养儿防老等传统价值观趋向淡出,生育的功利性需求逐渐弱化。此外,随着个人价值观念的转变和对更优质生活环境的渴望,导致人口城市化快速发展,个人也趋于向城市迁移和聚集。伴随着人口城市化的发展,人口结构性矛盾得以缓解,家庭关于生育的精神层面追求强化,面向生育质量重视程度提高,“养儿防老”等功利性生育需求影响降低。

2.2中国人口出生率波动的宏观影响因素分析

2.2.1经济发展水平

学术界主流观点基本公认在一定发展阶段或者在一定的人均收入水平变动范围内,经济发展水平提高推动养育子女的相对成本上升、女性教育程度和社会地位提高,由此带来生育率下降。一方面家庭更为注重对孩子的教育培养,各方面成本上升促使夫妇有意识地减少孩子生育数量;另一方面随着经济社会发展,传统家庭以生产为主的特征功能进一步退化和消失,逐渐让步于社会大生产环节,家庭消费结构市场化程度提升,促进家庭养育成本提高,对孩子数量偏好转向质量偏好。此外由于医学事业和各类医疗技术发展迅速,一方面新生儿的成活率上升,妇女的生育率随之下降;其次因各类疾病致死的死亡率下降,人口平均寿命延长;先进的避孕技术和流产技术出现相应地提供了安全保障。社会各类福利保障制度趋向完善,推动父母传统生育观念发生转变,生育需求降低。

2.2.2宏观社会政策

计划生育政策在降低生育水平和实现人口转变方面发挥了重要作用。1990年全国仅有北京、上海、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、四川和浙江九个省区的出生率低于20‰,但至2012年已经有22个省份实现人口出生率低于13‰。由于七十年代中国开始实行计划生育政策,所以总和生育率开始逐步下降。“总和生育率”是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。一般来说,总和生育率保持在2.1以上还是以下,成为考察人口生育水平高低的重要标志。1970年中国总和生育率由5.8下降至2.75左右、1972—1979年三孩及以上生育率由2.6锐减到1.0左右等变化基本上是由于实施计划生育政策的结果,而1980年以来总和生育率由2.75下降到1.5的半减变化也得益于生育控制政策对生育率下降和生育孩次减少的重大作用。目前来看,如果中国的总和生育率始终低于生育更替水平,那么到21世纪40年代,中国人口数量将会开始负增长。

3“全面放开二孩”生育政策情况下的中国人口出生率波动与趋势预测

随着2015年“全面放开二孩”政策出台,必定会引起生育水平的新波动。运用GM(1,1)等传统预测模型描述的人口持续下降趋势是以当时的人口政策和现状为基础得出,与实际数据偏离程度必将加剧,参数的设置已不能准确表达当今中国人口数量的变化,其预测结果也不能很好地反映在如今“全面放开二孩”生育政策影响下中国未来的人口发展趋势,因此需要考虑结合近年生育政策等因素变动情况进一步对未来人口出生率作出分析。由于2016—2020年放开全面二孩政策之后25—34岁的一孩育龄妇女主要人群的生育累积势能释放表现较为明显,而2020年后进入“全面放开二孩”政策下生育稳定时期,因此,不同人口出生特征阶段利用不同预测方法较为准确。据此综合利用GM(1,1)模型和最小二乘法预测2016—2020年人口出生率,在对预测结论相对误差进行调整基础上利用Leslie模型对未来长期(2021--2050年)人口年龄结构及总量等进行预测研究。

3.1 2016—2020年人口出生率预测:短期波动

根据前述,中国人口出生率波动的影响因素主要包括微观和宏观两个方面,因此,考虑到数据的可得性和可比性,在2016—2020年出生率预测模型中以人均GDP指数RGDP、城镇化水平UL和总和生育率TFR為自变量,选取1990—2014年的《中国统计年鉴》和《中国人口和就业统计年鉴》相关数据作为样本数据进行拟合。为避免时间序列在回归分析过程中出现的伪回归问题,本文选择ADF检验法对每个变量进行单位根检验(见表1)。

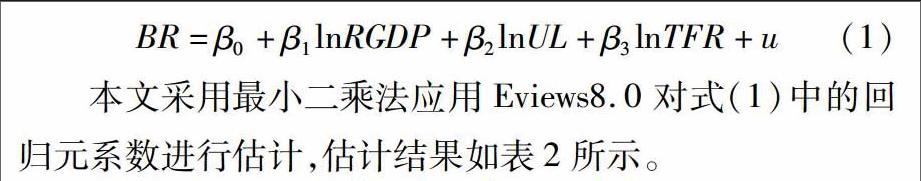

由表1知,RGDP和TFR在5%显著性水平下均是平稳的,但是观在5%显著性水平下是非平稳的。因此对3个变量均进行一阶差分,单位根检验结果显示在5%显著性水平下,所有变量均通过ADF检验。由此可知所有序列平稳,可以进行参数估计,据此建立如式(1)所示的多元回归模型。

本文采用最小二乘法应用Eviews8.0对式(1)中的回归元系数进行估计,估计结果如表2所示。

由表2知,模型拟合优度R2值达到0.900 560,拟合效果较好。人均GDP指数和城镇化水平均与人口出生率呈现显著的负相关关系,这说明两者对人口出生率有一定抑制作用。而总和生育率系数为正且具有显著性,意味着随着总和生育率的提高,新生儿出生率也趋于上升。