加拿大总理特鲁多的生活选择

2017-02-10贾斯廷·特鲁多

一

2000年,父亲(皮埃尔·特鲁多,加拿大第15任总理)去世后,我并不想涉足政治,我想回温哥华继续教书。我无法接受,父亲——我生命中举足轻重的人——已离我而去。

葬礼之后的几天里,我依稀记得曾有人劝我为自由党竞选,但我明确表示对此毫无兴趣。我珍视自己的教学事业,也擅长此道,教学生涯使我改变了许多。也许将来有一天我会步入政坛,但这必须按我的想法来。我与传统的政治圈子格格不入。我十分清楚,我的姓氏比我说的话、做的事有分量得多。我从来不是青年自由党人,也没参加过自由党大会或其他活动。那个圈子对我根本没有吸引力。

我回去继续教书,淡出公众视线,回归自己的私人生活。我利用自己的新公众形象宣传我所信仰的事业,但大部分时间里还是要想办法保持低调。

我父亲的老朋友雅克·埃贝尔推荐我加入卡提马维克基金会董事会。该基金会是他20世纪70年代末推动建立的加拿大全国青年服务项目。说真的,我有点儿惊讶这个项目居然延续至今。我记得,马尔罗尼政府曾想砍掉这个项目,当时雅克还是参议员,他为此进行了激烈的抗争。在我任教的高中里,我看到学生们的确存在精神空虚的问题,我意识到青年服务有助于解决这个问题。年轻人将有机会广泛接触社区并做些贡献,这会让他们认识到马上就能身体力行地以积极的方式改变世界,而不必等到成人以后。

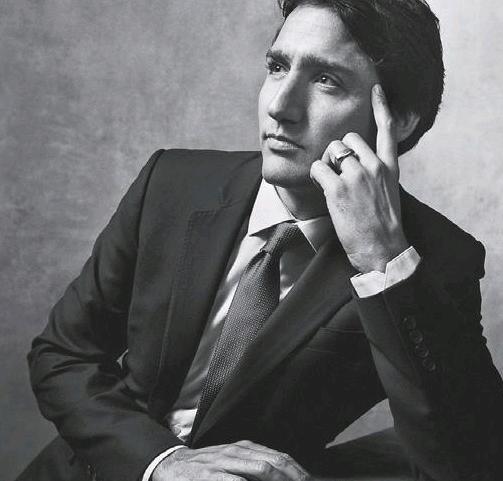

贾斯廷·特鲁多

二

2003年6月,有人找我给星光儿童基金会的庆祝活动帮忙。这是个大工程,托尼·贝内特负责音乐娱乐部分,贝琳达·斯特罗纳克抱着普林斯·安德鲁参加。我和其他两个人共同主持那晚的节目,一位是媒体人西娅·安德鲁斯,还有一位是迷人的魁北克省电视广播主持人。我觉得自己以前见过她,她叫索菲·格雷瓜尔,我发现很难把目光从她身上移开,为何她如此面熟?

最后,我们终于有机会聊了两句,索菲回答了我的问题。她曾是我弟弟米歇尔的同学,以前见过我几次。我们之间相差4岁,对十几岁的孩子来说,这是很大的差距。我一直记得她的面容,当然,到了现在,4岁的年龄差距根本算不了什么。

索菲从三年级开始就认识米歇尔了,那时他们在蒙特利尔的蒙特耶稣玛丽学校上学。后来,他们在布雷伯夫学校又有交集,索菲那时曾和米歇尔的密友约会。在索菲眼中,米歇尔是个心软的叛逆者,热爱户外运动,憎恶拉帮结派。我深知布雷伯夫学校是个势利场,但米歇尔却为自己赢得了反抗势利的美名。

米歇尔过世已有五年,可我的悲痛仍未消逝。不过,我的伤口已在愈合,足以和索菲一起笑着追忆米歇尔高中时的精灵古怪,而不至于失控痛哭。

那晚,索菲和我共度了一段美好时光,尽管托尼·贝内特表演时,几个喝醉的客人很难安静下来。事实上,我们交流分享了各自的无能为力,我们那晚一直在聊天调侃。庆祝活动结束时,我已明白她是个非常特别的女人,那晚过去了,她走了。

几天后,她给我发了封简短的电子邮件,说那晚见到我很高兴,还祝我一切顺利。收到她的消息,我很欣喜,可又十分情怯,没有回信。我已经感觉到这次相遇不同寻常,这个女人非同一般,只是相约见面喝杯咖啡,也很可能让我们的感情快速升温,并让我们情定终身。

我告诉自己,如果这是命中注定,那它必会发生,无须急于求成。果真如此。几个月后的8月底,当我走在圣洛朗大道上时,突然从另一方向传来一个声音:“你好,贾斯廷!”

索菲!我转身向她跑去,她就抱着双臂站在那儿。我未及细想便脱口而出:“对不起,我没回复你的电子邮件!”

她挑了挑眉毛。也许她并没觉察出来,可我知道自己看上去就像一个刻意忽视她的坏蛋。

“我会补偿你的,我带你出去吃饭吧!”我提议。

“给我写信,然后再说。”她随意给了我个答案就走掉了。

我们通过电子邮件和电话聊了几周,我一直坚持约她吃饭,索菲最后终于同意了,可她提出要选一个我俩都没去过的地方。因为要离开我的舒适区域,我给萨沙打了个电话,他的品味总是比我更大胆,他建议我去德卢斯的阿富汗餐馆“开伯尔山口”。索菲喜欢这个主意,接下来的一周,我俩进展顺利。她告诉我她的公寓在哪儿,“就在皮埃尔·艾略特·特鲁多玫瑰花园前面”,她热心地告诉我,说话时还眨了下眼睛。我从没对她承认过,可我当时就决定必去拜访。

我没有真的驾着四轮马车出现在她门前。我开过几年大众的捷达TDI,我住在不列颠哥伦比亚省的时候,那辆车忠诚地载着我往返于温哥华与蒙特利尔。可它在那年夏天已经被盗,我却没下决心买新车。我一直开着米歇尔的旧福特烈马,它寄托着我的感情,除此之外并无其他。米歇尔出事后,它曾在可卡尼冰川顶上伐木道路的冰雪下埋了一冬。我想了许多办法,就是没法除去它的霉味儿,索菲没有抱怨,可她的确为此取笑过我。

晚饭时,她和我谈天说地。聊着聊着,我们总会绕回米歇尔、我父亲以及我们关于20世纪80年代的共同回忆。索菲不仅在小学时就认识米歇尔,而且和萨沙也有交集——他们有共同的朋友,经常一起滑雪。

我们的生活曾是两条平行线,现在终于交会在一起。被一个女人吸引,总会有些原因,她要么机智,要么沉着,要么精明,要么漂亮。索菲拥有所有这些优点。我俩也都喜欢我们谈情说爱的方式,索菲现在把它叫作“美好的局促不安”。然而,如果你心仪的对象不理解你的本质,那么表面上的吸引力根本不够。很大程度上,我生命的推动力来自我的家庭,我再也见不着的父亲和弟弟。索菲在我生活更幸福的时候就认识了我的家人,我被这个不可思议的女人强烈吸引绝非偶然。

最持久的爱情由植根于彼此交融的过去的所有事物织就,包括共同的价值观和文化。这些事物无须言喻,也无法言喻。这使得遇到索菲不同于结识新人,更像是发现一个生命中的老朋友和梦中人。正因如此,那天和她共进晚餐后,我开始意识到,自己回蒙特利尔就是为了索菲,尽管此前我都不知道她的名字。

我不想用过度浪漫的表白吓跑她,把事情搞砸,所以我试着保持基本的冷静。晚饭后,我们沿着亚瑟王子路的人行道漫步,边走边找冰激凌店。索菲说:“我们去唱卡拉OK吧!来吧,会很有趣!”

卡拉OK风潮已经不再,大多数流行酒吧早就把设备卖掉了。不过,我曾在蒙塔涅路看到过一家亚洲店还在为业余歌者提供服务,所以我们开着烈马去了那儿,定了间私人包厢,坐在一起唱电影《红磨坊》的配乐。索菲的歌声十分曼妙,我则唱得一般。这没关系,我彻底被她迷住了,明显感觉自己轻松惬意,我以前极少允许自己这样放任情绪。一时间,我觉得自己既脆弱又安全。所有喜悦之情汇集在一起,让我失去了平衡,我真的撞上了酒吧外面的路灯柱子(那是我们第一次约会,我无法说服索菲相信我并非笨手笨脚之人。之后好几年我再没做过类似的傻事,这才让她弄明白我那晚的状态)。

我俩回到我的公寓,坐在长沙发上聊到凌晨。我们敞开心扉畅谈,心也贴得越来越近。最后,我们聊到了各自悲伤的秘密,索菲告诉我她上高中时与贪食症的战斗和她作为家中独女所经历的孤独,我则把自己乱糟糟的童年讲给她听。

当我们的首次约会渐近结束时,一个激动人心的想法席卷了我,索菲将是我约会的最后一个女人。这感觉如此强烈,我真的说了出来:“我31岁了。也就是说,我已经等了你31年。既然咱俩打算共度余生,那我们能不能跳过男女朋友的阶段直接订婚?”强烈的情感让我们两个人同时又哭又笑。此刻,我们两个人心情激越,心境澄明,一时竟相对无言。我开车送她回家,一路满心都是话却什么都没说出口,心里觉得很轻松。

我讲这个故事时曾多次说到,过了几周,索菲才意识到我是认真的;又过了几周,她才意识到我是正确的。但于我而言,那时的决定是完全明确的,我对事情将如何进展了然于心、信念坚定。

我的朋友和家人非常喜欢索菲,我也爱上了她的父母。之后的一年,索菲和我在范霍恩大道附近合买了一所公寓,我生平头一次和女朋友一起乔迁新居。我们一起旅行,在体能、精神、情感和智力上彼此挑战,借由对方发掘真实的自我。

索菲拥有我所见过的人中最多彩、最能言、最激情、最渊博的心灵,她个性复杂,充满矛盾。她是超级滑雪高手,足以应付雪山上最艰难的起伏,却保持着温和与优雅,闪耀着母性的光辉。艺术的创造力、幽默感、极强的自律性和专注力在她身上完美融合。她是独生女,却总对他人心怀好奇和关注。她的脆弱情感、聪颖心思和敏锐直觉都招人喜欢。我对她的爱也与日俱增。

2004年10月18日,我把她带到圣雷米我父亲的墓地,我静静请求父亲的祝福,那天正是他85周年诞辰。几小时后,在蒙特利尔老城酒店烛光摇曳、玫瑰满屋的漂亮房间里,我请求她嫁给我,这样我们就能在一起共建生活了。

此前那个周末,我曾去索菲父母在城北劳伦特圣阿黛拉的家里拜访过他们。为了体现老式的尊敬姿态,我和她父亲在林间散步时,我真的在他面前单膝跪倒在湿漉漉的落叶里,我请求他同意把独生女嫁给我。带着他一贯用于掩藏敏感的独特而生硬的幽默,他说:“是,当然,当然。现在,起来吧!你的裤子要湿啦。”

在壁炉前,我拿着戒指向索菲求婚,它装在一个萨沙给我为此准备的俄罗斯古董漆盒里。这是个很好的姿态,是我弟弟对我让索菲加入我们家这一选择的欢迎。我永远不会忘记那一刻,时间都静止了,我等待她的回答,等待着。她微笑着,似乎在点头,她眼中的泪光和我眼中的泪光交相闪烁。最后,我不得不催她给个明确的答复。不到一年,2005年5月28日,我们在奥特蒙特区的圣马德琳大教堂举行了婚礼。我们宣誓陪伴在彼此身边,福祸与共、甘苦同享。

我们的婚姻并不完美,经历过起伏。但索菲一直是我最好的朋友,我的伙伴,我的爱。我们彼此以诚相待,即使有时因此受伤。她制约我也激励我,挑战我也支撑我。有时候,她给予我奋斗的力量,有时候,她劝慰我停下来稍事休息。我们有幸相携走过此生的旅程,即使时运变幻,我们的爱也会提醒我们什么才是真正重要的。

三

自由党在2006年1月的大选中失利后,该党领袖保罗·马丁下台。到那年春天,一场11人参与的领袖竞选进展顺利。我选择与这场竞选保持距离,但作为公共演讲者,我在青年和环境问题上传递公民参与信息的经验越来越丰富,我确实在考虑,我是不是可以在革新方面为自由党做些贡献。我和索菲商量了此事,因为这一大步迈出去,可能导致影响深远的结果。但我俩一致认为,既然我有能力做些贡献,那么我至少应该提供帮助。

那年夏天,我的同事们和我走遍全国,听取年轻人对政治的看法,特别是对自由党的看法。我们的目标是出台一份报告,针对自由党如何鼓励加拿大年轻人投票支持本党提出建议。但听了数百名年轻人的看法后,我得出结论:我们面临的最迫切挑战不是说服他们投票支持自由党,而是让他们去投票——不管支持谁。在我们的报告中,我的同事们和我提议,自由党的首要目标应是改变年轻人的冷漠态度,说服他们参加选举。至于他们在投票站是否想要选择自由党,那就要看自由党及其地方候选人的本事了。

在我们的建议中,我们提议政治家们聚焦年轻的加拿大人看重的问题,包括教育、环境、外交政策及个人权利保护,以此吸引青年。我们还提议在全国范围内推广青年志愿服务精神,以此弘扬“负责任的公民权文化”,并敦促加拿大选举委员会与高中学校董事会一起在真正的联邦选举当天举行模拟选举。

那时我就想,正如我现在也正在想的,公民参与不仅本身就是目的,而且是解决作为一个国家我们所面对的问题的必要手段。我们有重要的事务要处理,而我常常担心,除非复兴我们的民主政治,否则我们将永远无法找到解决这些问题的合法方法。现代民主不应该只限于公民以投票的方式为某种前景或某种解决方案背书,而应该从一开始就为构建有关前景和解决方案积极做出贡献。对于民主改革而言,这就是问题的核心。改革往往被描绘为“气泡里面的”问题,只有政客和渥太华人关心,这种看法是不正确的。对我们民主的失败,感受最为强烈的人无论身心都离渥太华远得很。

对那些希望给自由党注入新鲜活力的人来说,2006年12月在蒙特利尔举行领袖选举大会是件鼓舞人心的事。这次大会远不是加冕礼,也不是长期不和的党内元老之间的决斗。大会是喧闹的,出人意料地令人紧张,四位候选人——迈克尔·伊格纳季耶夫、鲍勃·雷、斯特凡纳·迪翁和杰勒德·肯尼迪——采取了合法竞选手段。其他候选人——肯·德赖登、斯科特·布里松、乔·沃佩和玛莎·霍尔·芬德利——也都在会上获得了足以对最后结果产生影响的支持。

回顾我向政治生涯的过渡,在蒙特利尔的那个周末确有重大影响。在此之前,尽管我曾花费一些时间在自由党外围工作,但还没确信自己对政治事业感兴趣。