新发现的石评梅佚诗及其创作始末*

2017-02-09鲁毅

鲁 毅

(济南大学文学院,山东济南 250022)

新发现的石评梅佚诗及其创作始末*

鲁 毅

(济南大学文学院,山东济南 250022)

由中华妇女协会创办的《女权》杂志第一卷第一号刊载的白话新诗《失丢了的心》,经考证,为石评梅的佚诗。在石评梅创作与发表该诗的过程中,有两个“延迟”现象值得关注。其一,《失丢了的心》在创作完成后近九个月才得以发表,依据史料可以断定“延迟”的主要原因在于刊物自身;其二,《失丢了的心》是距本事发生近一个月才完成,这种“延迟”书写与艺术沉潜,使其在向诗语转化的过程中超越了个人经验,呈现出较强的生命意识,表征了部分现代主义的诗歌特质。该佚诗的发现对于进一步探究石评梅的生平以及创作艺术特色具有重要意义。

石评梅;《失丢了的心》;佚诗;延迟

石评梅是“五四”女性作家的重要代表,在散文、诗歌、小说、戏剧等领域均有涉足,尤其以散文、诗歌奠定了其在“五四”乃至中国现代女性文学史上的重要地位。但因其短暂的一生与创作生涯,故而留下的文学作品数量并不多。尽管目前学界已辑有《石评梅全集》、以及石评梅年谱与发表作品目录的整理,但仍存在疏漏。笔者最近在翻阅《女权》杂志①第一卷第一号时,发现了一首署名“评梅女士”的白话新诗《失丢了的心》。经考证,该诗作者即石评梅,理由如下:

第一,石评梅发表作品时,多数情况下署名“评梅”二字,也曾用过“评梅女士”,如《这是谁的罪?》(1922年4月1日至4日连载于《晨报副刊·文学旬刊》)。且在《女权》杂志第一卷第一号的“目录”中,《失丢了的心》下标“评梅”二字。

第二,诗尾标注“一九二二十三十北京女高”,即该诗于1922年10月30日在北京女子高等师范学校完成,这与石评梅1922年在北京女子高等师范学校就学的经历相吻合。

第三,诗歌的副题为“同梅影游万牲园志感”,其中,“梅影”即石评梅的同窗好友陆晶清,原名陆秀珍,笔名梅影,1922年秋进入北京女子高等师范学校学习。此外,与陆晶清同游万牲园②这件事恰恰可以与石评梅的散文《母亲》中的记述相印证,文中提及“吃完饭,晶清打电话约我去万牲园。这是我第一次去看她们创造成功的学校:地址虽不大,然而结构确很别致,虽不能及石驸马大街富丽的红楼,但似乎仍不失小家碧玉的居处。”[1]4

由此,白话新诗《失丢了的心》确系石评梅的作品无疑。且经查证,从1929年庐隐、陆晶清编辑的石评梅文集《涛语》《偶然草》到杨扬编辑的《石评梅作品集》(书目文献出版社1983年版),再到各种有关石评梅的文集、诗集、选集、传记、回忆录,乃至《石评梅大全集》(新世界出版社2012年版),以及近年出版的两种《石评梅全集》(文瑾主编,中国书籍出版社2013年版;山西省地方志办公室编,山西人民出版社2014年版),均未见收录或提及该诗的任何信息。因此,《失丢了的心》当属佚诗。全诗如下:

失丢了的心

(同梅影游万牲园志感)

评梅女士

绿荫林中的小鸟,

唱着自然的音韵;

不知道她唤谁?

漂泊的生活:

有了一瞥中的安慰。

蔚蓝的天空里,飞鸟翔翱;

碧绿的池心里,游鱼荡漾;

心儿飞了!

我不知道人在何方;

绿的草儿,

纵横着找不出去路了,

只看见茫茫的稻田,

青青的蒿粱;

几个农夫,

拿他们的血汗,为旁人预备珍馔。一处处小河潺潺地流着,

河理(里)有几只破了的船横着:在窄窄的板桥上渡到了彼岸。

游廊尽了,想不到应了梦境;

春风和暖中我的心醉了;

万红花丛中我的神逸了!

一刹那的愉快美景,

我想拿心丝丝缕缕缚住她。

我忽然跃在和平美丽自然的浴盆里,

我的灵心跑了!

闪烁的幻景,

又在幽林中出现了;

何处去找我的心;

沉沅(沉)睡去啦?……

热情很活泼的;

流荡在人生命流中?

笑靥的花儿上:

蜜(密)布着愁网:

欢乐的泉、

都变成了苦恼的源!

我想片片浮云,

一任她漂泊变幻;

只可在蔚蓝天空里舞些儿幻影,不愿在人寰中留些儿雪鸿。

我没有想着什么?

风吹着一片片的梅花都飞向飘渺捉不住了!

但血泥洒成的斑斑花痕

依然和着墨迹相印;

我的心依然没有想什么?

柳丝结绕了的小楼

太阳很骄底望着;

我忽然觉细胞收缩了!

许多块垒斗然的涌上来!

怒溅了无数的血潮浪花!

我的心呵!

搏动的狂跳,

恨不得把云儿冲破去逍遥。

朋友们呵!

红的花儿!

绿的草儿;

都摄入人的眼帘。

花儿的清香,

一缕缕送入鼻腔;

温和的风呵!上帝已应许了!

冰天的清晨,

曾把欢喜泪去灌溉她。

朵朵心花引诱她;

春去也,花萎了,泉极了,

她带着热诚的情爱

都葬在何处?

欢乐的泉枯了!何处找归路;

只剩了我的一颗热心,在心腔内狂跳。

一九二二十三十北京女高

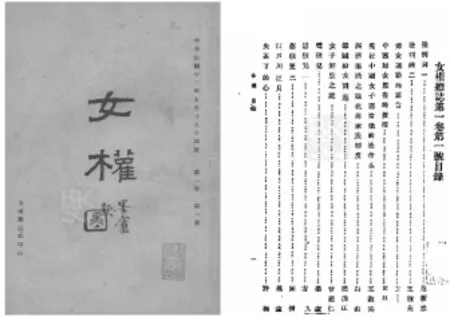

《女权》杂志第一卷第一号封面及目录

白话新诗《失丢了的心》原文图片

从诗中的信息以及相关资料来看,在石评梅创作与发表过程中,有两个“延迟”现象值得关注。第一个“延迟”,《失丢了的心》创作时间为1922年10月30日,在《女权》杂志的发表时间却迟至1923年7月15日,相隔近9个月③;第二个“延迟”,据石评梅的散文《母亲》记述,她与好友陆晶清等人同游万牲园是在1922年的中秋,即10月5日,但是为何迟至近一个月时才创作该诗呢?这两个“延迟”背后暗含了怎样的信息呢?

对于第一个“延迟”现象,推测其原因,大致有两种可能:一是石评梅投稿的时间较晚,二是《女权》杂志自身运作的问题。尽管目前未有史料能够明确石评梅的投稿时间,但是可以断定造成“延迟”的主要原因在于刊物本身。《女权》杂志于1923年7月15日发行第一卷第一号,但是据其中的《纪事》一文记载,1922年4月25日,中华妇女协会成立后,“十一月十四日开职员会议,议决本会杂志名称为《女权》,并发广告于国内外男女热心女权者征求稿件,以光本志。”那么此时在北京女子高等师范学校就读的石评梅能否及时看到征稿广告呢?应该说这种可能性是非常大的。这源于中华妇女协会与北京女子高等师范学校的密切联系,如中华妇女协会在日本东京成立之初,于“五月□日在东京高等师范学校欢迎北京女子高等师范参观团,使伊等明白协会内容,并请回国内建设分会。”该事件随后在《妇女杂志》上以图片④的形式作了大力宣传。尽管北京中华妇女协会直至1925年2月15日才成立⑤,但由此亦可看出二者一直保持着密切关联。此外,《女权》杂志办刊人之一的王淑英⑥,具有北京女子高等师范学校学习的经历,于1919年肄业于女高师保姆科,这种经历也为《女权》与北京女高师之间建立了纽带。因此,作为中华妇女协会会刊的《女权》,其征稿广告等信息会及时传播到北京女高师这一学生群体内。此外,据《纪事》记载:“(1922年)12月26日议定《女权》出版日期”,可见此时该杂志第一号已基本完成组稿,由此推断,石评梅至少在1922年年底前就完成了《失丢了的心》的投稿,所以并非石评梅个人原因造成《失丢了的心》迟迟未能发表。

就《女权》杂志而言,从1922年12月26日议定出版日期,迟至1923年7月15日才发行,说明了其刊物运营存在着诸多困境,诸如中华妇女协会在日本东京成立,其会刊《女权》在东京编辑。但1923年又改为上海创刊,寄售处仍标“东京小石川区白山御殿町中华女学生寄宿舍”,这也间接反映出其间的一些波折与变迁。其《投稿略例》中曾声明:“会员以外之寄稿者,经本志登载后,由本会酌酬本刊若干册以答雅意,俟本会经济稍裕时再奉报酬。”从中亦可窥探出经费紧张可能是造成其延迟乃至停刊的主要原因,目前能够看到的也仅有第一卷第一号。

再来看第二个“延迟”现象。对于“同游万牲园”一事的书写,《失丢了的心》当属继散文《母亲》之后的第二次重复性书写。与《母亲》相较,不仅文体发生了变化,且内蕴的思想与情感更加沉潜,并塑造了一个充满情绪张力又于迷境中困顿的抒情主人公形象,这显然经过了一个艺术加工期。从这种“延迟”书写中,亦可深层探究石评梅的诗歌艺术特质。

在《失丢了的心》中,作者赋予了抒情主人公一种两极对立的情绪。其中既有承接副题“同梅影游万牲园”而来,合乎自然人性的欢愉之情:“游廊尽了,想不到应了梦境;/春风和暖中我的心醉了;/万红花丛中我的神逸了!/一刹那的愉快美景,/我想拿心丝丝缕缕缚住她。”同时也氤氲着浓郁的苦闷彷徨:“笑靥的花儿上:/蜜(密)布着愁网:/欢乐的泉、/都变成了苦恼的源!”乃至诗尾达到高潮:“欢乐的泉枯了!/何处找归路;/只剩了我的一颗热心,在心腔内狂跳。”二者建构起了文本内部的张力,并贯穿始终。对于前者似乎不难理解,那么如何理解这种苦闷彷徨之源呢?

依据《母亲》提供的信息,苦闷彷徨之思首先蕴含着“每逢佳节倍思亲”的离愁别绪。游万牲园当天即中秋,对于石评梅而言,“母亲!这是我离开你,第五次度中秋,在这异乡——在这愁人的异乡。”“系念着漂泊天涯的我,只有母亲;然而同时感到凄楚黯然,对月挥泪,梦魂犹唤母亲的,也只有你的女儿!”[1]2同时,这种苦闷也来自于同行的八位女友:“八个人都是和我一样离开了母亲,和我一样在万里外漂泊,和我一样压着凄哀,强作欢笑地度这中秋节。”[1]5尤其是挚友陆晶清,还夹杂着个人不幸的遭际,即四个月前“接到翠湖的凶耗!”[1]7(其母亲自杀离世),石评梅对此感触良深:“母亲!你当为了她伤心,可怜她无父无母的孤儿,单身独影漂泊在这北京城;如今歧路徘徊,她应该向哪处去呢?纵然她已从万里外归来,我固然好友相逢,感到快愉。但是她呢?她只有对着黄昏晚霞,低低唤她死了的母亲;只有望着皎月繁星洒几点悲悼父亲的酸泪。”[1]5由此,女性群体的孤独无依,以及来自个体的创伤,使石评梅自觉地认同于这种无从归属的“漂泊”感,于是在向诗语进行转化时,她首先赋予了抒情主人公以“漂泊者”的底色:“绿荫林中的小鸟,/唱着自然的音韵;/不知道她唤谁?/漂泊的生活:/有了一瞥中的安慰。”亦或“浮云”的意象:“我想片片浮云,/一任她漂泊变幻”。

此外,苦闷彷徨之思还另有深意。这需要从诗作反复出现的两个意象中寻找答案,即枯萎的“花”与枯竭了的“欢乐的泉”。事实上,石评梅在诗作《一瞥中的流水与落花》第一节中也曾使用过:

欢乐的泉枯了,

含笑的花萎了!

生命中的花,已被摧残了!

是上帝的玄虚?

是人类的错误?

这与《失丢了的心》中“欢乐的泉、/都变成了苦恼的源!”“春去也,花萎了,泉极了”,“欢乐的泉枯了!/何处找归路”等句如出一辙,显然这两首诗存在密切的关联。《一瞥中的流水与落花》共六节,发表于1922年12月24日《新共和》第一卷第三号,与《失丢了的心》皆属石评梅的早期诗作。据《石评梅全集》中对该诗的注解:“可能与初恋遭到挫折有关,……显然又不仅是个人的顺逆所致,而是还反映了一些追随‘五四’精神的青年由于目睹进步力量遭受反动势力的压迫和理想不易实现而产生的彷徨、苦闷的情绪。”[1]299此外,据都钟秀著《石评梅传:春风青冢》(北岳文艺出版社1994年版),《一瞥中的流水与落花》第一节乃为石评梅悼念北京女高师同学李超⑦,慨叹女性的悲剧命运所作[2]27,而且《母亲》中也有记述,在游完万牲园与好友聚餐后,“忽然想到亡友,她在凄凉的坟墓里,可知道人间今宵是月圆。”[1]9这亡友即李超。综合看来,个人恋爱受挫、对现实的不满、悼念亡友,自然成为《失丢了的心》的苦闷彷徨之源。

参照以上对“苦闷彷徨之思”的多重探源与阐释,就容易理解诗作最后两节中的“她”。尽管“她”有着石评梅本人的多种现实经历与感受,但还是不应当理解得过于“狭隘”,这既是与散文《母亲》的区别,同时也是“延迟”的艺术创造。作为诗语或抒情主人公的“她”已经超越了个人的感伤,在融合自身以及周围女性生存境遇的整体把握之上,达到一种对生命的感悟与体认。其实,这在《母亲》中也有所流露:

我寻着人们遗失了的,在我偶然来临的路上;然而却失丢了我自己竟守着的,在这偶然走过的道上。[1]6

逃躲的,自然努力去逃躲,逃躲不了的,也只好静待来临。我想到这里,我忽然兴奋起来,我要快乐,我要及时行乐。[1]9

这使得“苦闷与彷徨之思”最终引向的并非消极与沉闷,而是与生命力、个性、创造力息息相关:“我忽然觉细胞收缩了!/许多块垒斗然的涌上来!/怒溅了无数的血潮浪花!我的心呵!/搏动的狂跳,/恨不得把云儿冲破去逍遥。”即使找不到出路,“我的一颗热心,在心腔内狂跳。”如此看来,石评梅对于苦闷彷徨的升华及其呈现出的生命意识,已经表征了部分现代主义的诗歌特质。一般认为,石评梅诗作的现代主义特征受鲁迅、厨川白村的影响较深,但鲁迅译介厨川白村的《苦闷的象征》是在1924年11月,因此,与其说石评梅受厨川白村的影响,倒不如说两人的人生态度以及对诗歌象征主义的理解有着某种契合。厨川白村认为的“生命力受了压抑而生的苦闷懊恼乃是文艺的根柢”[3]257,恰恰是《失丢了的心》中所呈现出的生命形态。

综上所述,石评梅的诗歌《失丢了的心》是距本事发生近一个月时创作完成的,这种“延迟”书写与艺术沉潜,使其在向诗语转化中,不仅超越了个人经验,呈现出较强的生命意识,同时也完成了“五四”落潮一代知识女性的心理写照。从艺术方面讲,置于“五四”语境中,石评梅的诗既不同于郭沫若狂热型的表达方式,也不同于冰心等人的哲理小诗,而是涂抹上了“理想与苦闷”相融合的象征主义底色,并初具现代主义诗歌特征,搭建起了由“五四”白话新诗向现代主义诗歌过渡的桥梁。石评梅在20世纪20年代的文学活动,首先以诗歌创作较多地引起人们的关注,而《失丢了的心》恰恰属于早期作品。因此,它的发现对于进一步探究石评梅的生平以及创作艺术特色具有重要意义。

注释:

①《女权》杂志于1923年7月15日在上海创刊,编辑兼发行者标“中华妇女协会”,寄售处标“东京小石川区白山御殿町中华女学生寄宿舍”。目前仅见第一卷第一号。《女权》为中华妇女协会会刊,旨在“唤醒女界同胞以引起国人之注意”,“且达男女平等平权的路径。”(《纪事》),《女权》杂志第一卷第一号)。

②万牲园前身为清政府设立的农事试验场,即今北京动物园。

③一般而言,石评梅的诗作从创作到发表周期较短,大都不

超过两个月,至于《失丢了的心》延迟至9个月才发表,实为少见。

④图片名为《北京女高师游日参观团》,共两张,一为《中华妇女协会在东京之欢迎》,一为《京都同志社女学校之欢迎),刊于《妇女杂志》第八卷第十二号,1922年12月1日出版。⑤据《中华妇女协会成立》,《清华周刊》1925年第337期;《北京中华妇女协会成立》,《民国日报·妇女周报》,1925年第76期。

⑥王淑英,字仲华,山西文水人,自山西第一女子师范毕业后入北京女子高等师范学校保姆科学习,曾作为会员参加北京女子高等师范学校幼稚教育研究会。(《本会会员录》,《北京女高师幼稚教育的研究》第一期,1920年12月出版。)

⑦李超为北京女子高等师范学校国文科学生,与庐隐、石评梅是好友,因拒绝其兄包办的婚姻,不堪家庭压迫而病逝。李超之死在校内外引起了极大的轰动,于1919年11月30日下午在北京女高师召开追悼李超大会,李大钊、陈独秀、蔡元培、胡适、蒋梦麟等到会。胡适还曾亲笔撰写《李超传》。

[1]山西省地方志办公室.石评梅全集[M].太原:山西人民出版社,2014.

[2]都钟秀.石评梅传:春风青冢[M].太原:北岳文艺出版社,1994.

[3]鲁迅.《苦闷的象征》引言[M]//鲁迅全集(第10卷).北京:人民文学出版社,2005.

(责任编辑:刘晓红)

I207.25

A

1004-342(2017)01-63-06

2016-03-14

山东省社会科学规划研究项目“从国家叙事到娱乐话语——鸳鸯蝴蝶派流变研究(1909-1920)”(项目编号:13DWXJ01)。

鲁 毅(1983-),男,济南大学文学院讲师,文学博士。