供需驱动视角下区域空间均衡内涵界定与状态评估

2017-02-07张玉泽张俊玲程钰任建兰

张玉泽++张俊玲++程钰++任建兰

摘要:构建了基于供需驱动视角的区域空间均衡状态评估模型,对山东省进行了实证分析。结果表明:山东省区域需求强度随着供给能力的增高逐渐增加,但单位供给能力对应的需求强度呈现下降趋势。土地开发强度与经济支撑之间存在高度正相关关系,经济、社会开发强度与经济支撑、交通支撑之间存在高度正相关关系,社会发展强度与生态约束存在高度负相关关系。山东省空间均衡类型多样但总体形势不容乐观,仅有3个城市达到高水平均衡状态,供需水平内部差异较大。

关键词:供需驱动;空间均衡;内涵界定;状态评估;山东省

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2016.12.12

中图分类号:F207 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2016)12-0054-05

Study on the Meaning of Space Balance and Condition

Assessment from the Perspective of Supply and Demand Driven

——A Case of Shandong Province

ZHANG Yuze, ZHANG Junling, CHENG Yu, REN Jianlan

(School of Geography and Environment Sciences,Shandong Normal University,Jinan 250014)

Abstract: This paper sets up space balance evaluation model from the perspective of supply and demand factors, by taking Shandong Province as the research object. Results show that, firstly, the demand intensity increased as the supply capacity increasing, but the trend falling. The Land development intensity has a high positive correlation with economic supporting, the economic and social development intensity has a highly positive correlation with economic and transportation supporting, the social development intensity has a highly negative correlation relationship with ecological supporting. The condition of space balance is not optimistic in Shandong province, only three cities reach to the high level of space equilibrium and condition. There is great difference in supply and demand.

Key words: supply and demand driven; space balance; connotation definition; condition assessment; Shandong province

18世纪工业革命以来,快速推进的工业化与城市化在提高全球发展水平的同时,也带来了区域发展差距拉大、空间秩序失控等负面效应。就中国而言,区域间自然条件、经济基础差异巨大,快速工业化与城镇化的基本国情,以及地方政府在政绩考核中的“唯GDP论”,导致我国区域发展失衡、空间开发无序、城乡二元结构突出等一系列深层次问题尤为严重。在我国,无论是整个国家的国土开发格局还是一个城镇内部的布局,不同空间尺度都存在着人地之间、生产生活之间、自然生态系统内部关系不尽协调的矛盾[1,2]。

显然,长期以来忽视对空间布局的长远科学规划是造成我国空间失衡的重要原因[1]。为了解决这一问题,21世纪以来国土空间规划逐渐成为我国发展规划极为重视的一个方面,2010年国务院发布了《全国主体功能区规划》作为指导国土空间开发的纲领性文件;2012年十八大报告将优化国土空间格局列为生态文明建设的首要任务;

2014年中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》,旨在优化城乡发展格局;2015年国家“十三五”规划把协调作为五大发展理念之一,将国土空间格局优化提升到基本发展理念的高度。另一方面,国土空间格局优化迫切需要学术界前瞻性的理论基础和技术支撑,因此以缩小区域差距、促进区域均衡发展为目标的空间均衡研究成为众多专家学者关心的问题[3~6]。

1文献回顾

空间均衡在国外的研究起步较早,其发展经历了区域分工、区位选择和新经济地理条件下的空间均衡三个阶段。区域分工理论侧重论证各地区如何利用自身优势,通过与其他地区的交换实现福利最大化,实现空间均衡 [7~9]。区位理论开创了从空间角度研究经济活动的视角,但其完全竞争和理性经济人等假设与现实差距巨大,为了解决这些问题,克鲁格曼将规模报酬递增和不完全竞争理论引入空间经济分析,建立了核心—边缘动态均衡模型 [4]。此外,国外学者认为不能简单将区域间的发展差异认同为空间失衡,早期索罗—斯旺模型、大推进论等均衡发展理论认为在完全竞争条件下,价格机制会促使资源达到最优配置,从而实现空间均衡[10],但均衡发展理论忽略了资本和资源对落后地区的瓶颈效应,以及规模效应和技术进步因素对发达地区的极化效应。20世纪50年代以后,循环累积和中心—外围等非均衡增长理论逐渐成为主流观点,非均衡增长论认为通过合理配置资源,区域发展能够达到一种更高层次的均衡[11]。

目前,国内对空间均衡思想的研究多围绕“三维均衡”展开。陈雯认为均衡不应该是经济导向上的均等,而应该是地理维度上经济、社会与生态价值的综合考量,即空间均衡是一种与地区资源环境禀赋相协调、符合可持续发展要求的区域生产力布局状态[10]。樊杰等学者认为空间均衡是可持续发展观在空间上的落实,其内涵是指地区综合发展状态人均水平大致相等,实施区域均衡发展的目的是实现以人为中心的生态、经济、社会的综合发展,其宗旨就是实现三者综合效益最大化[12~14]。这种空间均衡,意味着人口、经济、资源与环境协调的一种空间上的“帕累托效率”最优状态,即经济物品和经济活动的最优空间配置[15,16]。

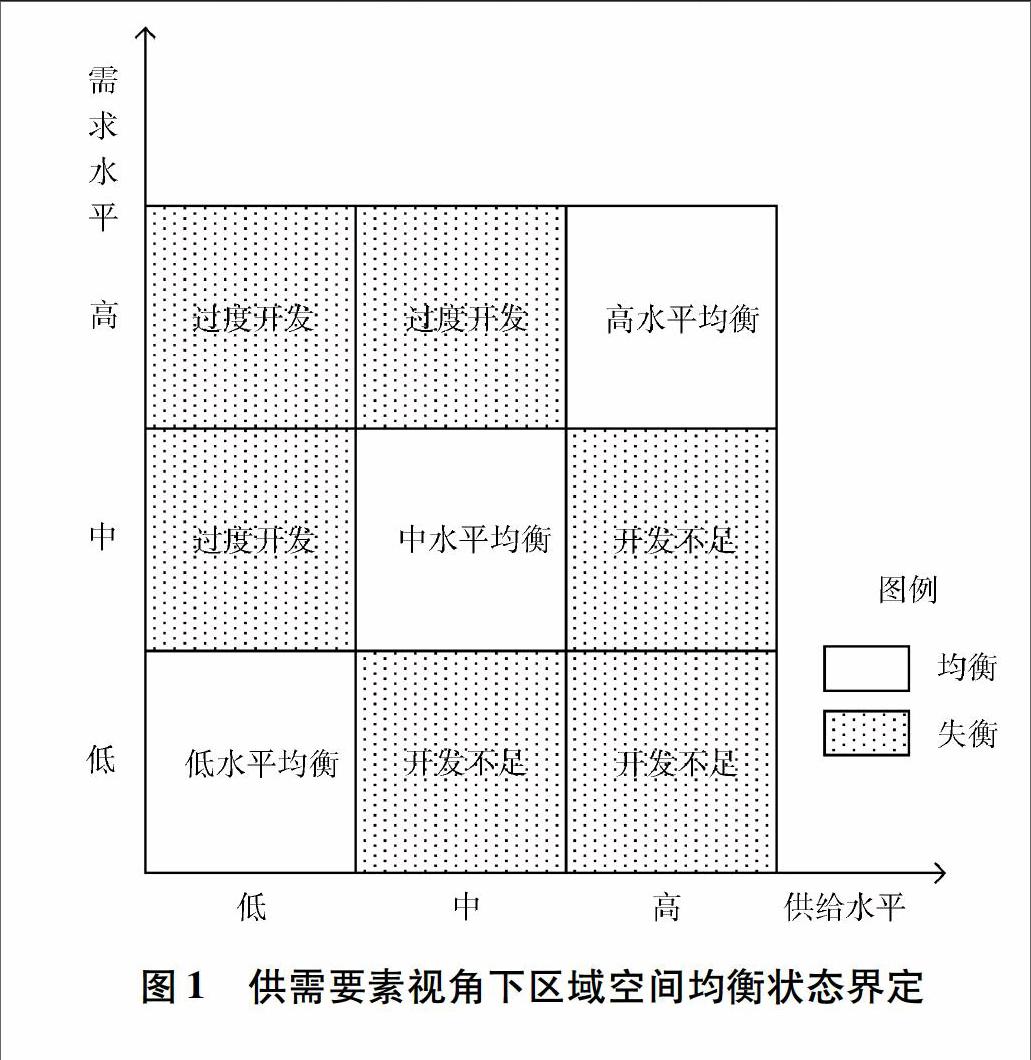

可以看出,国内对空间均衡的研究较多集中于国家政策引领下的理论分析和宏观评估,而定量评价区域均衡状态的研究较少。本文从区域演化的供给—需求驱动机制入手,构建空间均衡状态评价体系,以期为客观评价区域空间均衡状态、制定合理的区域发展政策提供理论支撑。区域发展的动力源可概括为供给推动和需求拉动两大系统[17],空间均衡还是失衡主要通过供给能力和需求强度的对应关系来反映。如图1,当供给能力与需求强度相当时,区域开发总体上是均衡的,反之则存在空间失衡;若供给能力大于需求强度,则处于开发不足状态;若供给能力小于需求强度,则处于过度开发状态。

2供需要素视角下区域空间均衡状态评估方法

21指标体系构建

根据供需驱动视角下空间均衡内涵的界定,空间均衡评价应以经济、社会和环境综合效用最大化为目标,指标体系要兼顾区域经济产出的效率,更要考虑空间开发可能导致的环境破坏对总体效率衰减的影响。依据指标体系选取的科学性、层次性和可操作性等原则,本文从资源保障RES、经济支撑EOS、交通支撑TRS、社会支撑SCS、生态约束ELS等五个方面遴选了10项指标反映区域供给能力SA,其中交通可通达性和运输规模两项指标突出了交通支撑在区域发展供给系统中的重要性;从经济开发强度EDI、社会发展强度SDI和土地开发强度LDI三个方面遴选了6项指标来反映区域需求强度DI,其中土地开发强度突出了在我国现行体制下土地开发对区域发展的拉动作用(见表1)。

22评估模型构建

在对参评指标进行量化统一的基础上,利用熵值法加权计算各参评子系统指数,参考其他学者构建的空间均衡评估数学模型[15],对供给能力的引导要素采用指数函数,对约束要素采用对数函数构建计量模型,计算供给能力综合得分:

SA=eSCS2+TRS2+EOS2+RES2+lgELS(1)

采用几何平均法计算区域需求强度:

DI=EDI×SDI×LDI(2)

为检验供给能力与需求强度的相关关系,首先通过SA与DI的回归分析,判断需求强度和供给能力间的总相关性;在此基础上,采用最小二乘法对各需求强度要素与供给能力要素进行模型回归,通过统计检验讨论供给能力与需求强度的相关性,阐述不同供给要素对于需求要素作用的强弱程度。然后根据计量结果,采用聚类分析和定性分析相结合的方法,将区域供给能力和需求强度分别划分为低、中、高三类,进而两两组合为低水平均衡、中等水平均衡、高水平均衡、开发不足和过度开发等5种类型,以评估各区域的空间均衡状态。

3对山东省的实证分析

31研究区域概述与数据来源

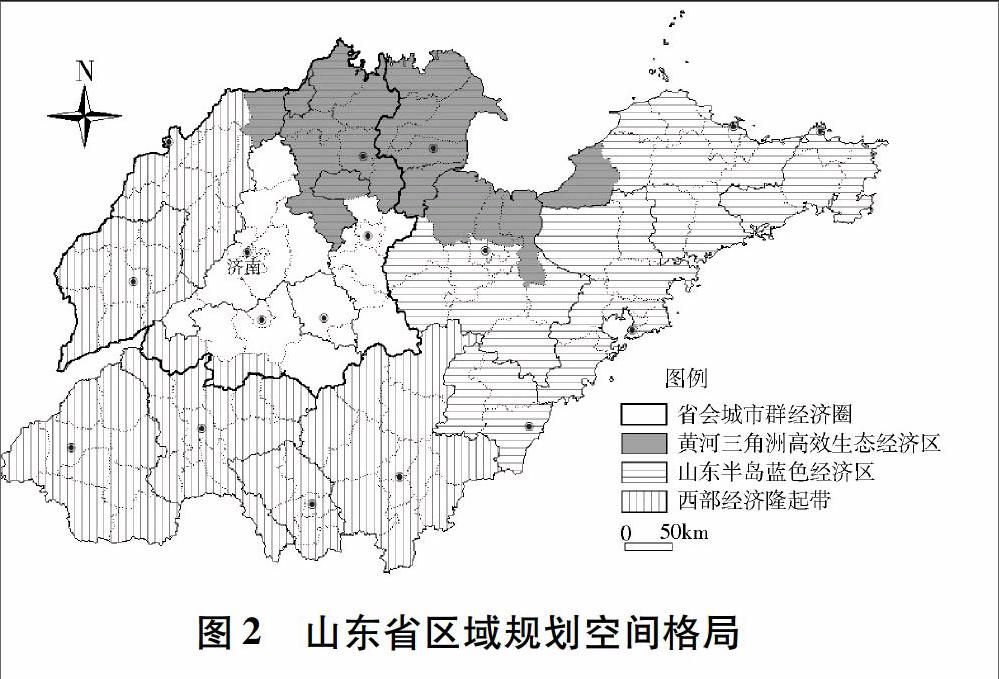

山东省作为全国的经济和工业大省,省情与中国国情极为类似,犹如中国的缩影,近年来山东省经济社会建设取得了巨大成就,但由于不同地市间资源禀赋和经济基础的差异,区域协调发展和国土空间格局形势仍不容乐观[18]。2000年以来,山东省在国家规划的基础上实施了积极的区域协调战略,目前已形成山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、省会城市群经济圈和西部经济隆起带四大区域相互融合、联动发展的空间格局,每个区域的本地条件、发展目标与任务、发展路径与模式不尽相同(见图2)。

本文所涉及的各指标数据来源于《山东统计年鉴2015年》《2014年山东省环境状况公报》《山东省国民经济和社会发展规划纲要(十二五、十三五)》《中国城市统计年鉴2014年》等,部分数据由地市发改委提供。

32相关关系模拟及结果分析

基于量化数据,应用式(1)和式(2)计算SA和DI,结果如表2。进一步采用聚类分析和定性分析相结合的方法,设置判别标准如表3。

对SA和DI的相关关系分析表明,总体上山东省需求强度与供给能力存在一定的对应关系,需求强度随供给能力的增高逐渐增加,但单位供给能力对应的需求强度呈现下降趋势。但是,仍有部分样本点偏离回归曲线,说明部分地区空间开发处于失衡状态(见图3)。

运用Eviews80软件,采用截面数据,通过最小二乘法对土地开发强度与供给系统各要素进行模型回归。回归先对资源保障、经济支撑、交通支撑、社会支撑、生态约束5个量化指标取对数,分别为LRES、LEOS、LTRS、LSCS和LELS。结果显示,各指标对土地开发强度的解释程度为6796%,F统计量在005的置信水平下是显著的。从T统计量的结果看,土地开发强度与经济支撑之间存在高度正相关关系,对土地开发强度的影响最强;其余4个要素的T统计检验不显著,说明资源保障、交通支撑、社会支撑、生态约束4个指标对土地开发强度的影响较弱,其中生态约束、社会支撑、交通支撑与土地开发强度呈负相关关系,资源保障与土地开发强度呈正相关关系(见表4)。

对经济开发强度与供给系统各要素进行模型回归,结果显示,各指标对经济开发强度的解释程度为9058%,F统计量在005的置信水平下是显著的。从T统计量的结果看,经济开发强度与经济支撑、交通支撑之间存在高度正相关关系,对经济开发强度的影响最强;其余3个要素的T统计检验不显著,说明资源保障、社会支撑、生态约束3个指标对经济开发强度的影响较弱,其中生态约束、社会支撑与经济开发强度呈负相关关系,资源保障与经济开发强度呈正相关关系(见表5)。

对社会发展强度与供给系统各要素进行模型回归,结果显示,各指标对社会发展强度的解释程度为7944%,F统计量在005的置信水平下是显著的。从T统计量的结果看,社会发展强度与经济支撑、交通支撑之间存在高度正相关关系,与生态约束存在高度负相关关系;另外两个要素的T统计检验不显著,说明资源保障、社会支撑两个指标对社会发展强度的影响较弱,且资源保障、社会支撑与社会发展强度都呈正相关关系(见表6)。

33空间均衡状态分析

山东省区域供给能力呈现由西向东逐渐增大的空间格局,东中部地区明显高于鲁西南地区(见图4)。具体来看,青岛、威海、烟台与东营4市为高供给水平,青岛供给能力为0628,在山东省处于第一位,青岛为山东省龙头城市,供给系统各要素均位于山东省前列;威海和烟台水土资源丰富,交通网密集,经济、社会支撑表达层得分也较高;

东营地处黄河三角洲,是山东省土地资源最丰富的城市,但人口稀少导致东营交通层面得分不高,且自然保护区面积比重较高,生态约束力较强。淄博、济南、潍坊、滨州、莱芜、临沂和日照等7个城市处于中等水平,其中淄博和济南供给能力分别为0497和0482,接近高供给水平。济南是省会城市,经济、社会和交通供给指标位于山东省前列,但水土资源紧张,环境污染严重,环保投资比重较大。淄博位于蓝黄两区与省会城市群经济圈的交汇处,供给能力各表达层相对平均。泰安、德州、枣庄、济宁、菏泽和聊城等6个城市供给能力处于较低水平,这些城市基本上位于鲁西和鲁西南地区,各表达层得分都相对较低,且人口众多,资源保障和生态约束优势不明显。

山东省区域需求强度由东向西呈现高低交替的格局,高中低强度的城市个数比例为5∶7∶5(见图5)。具体来看,青岛、济南、淄博、威海和烟台等5个城市为高需求强度,青岛、烟台和威海市为半岛蓝色经济区的核心区,济南和淄博为省会城市群经济圈的核心区,这些城市区位优越,需求强度各指标都处于山东省前列。东营、潍坊、莱芜、枣庄、泰安、济宁和临沂等7个城市处于中等水平,从空间位置上看,这些城市位于省会城市群与半岛蓝色经济区之间,其中东营是黄河三角洲高效生态区的核心区域,区位相对良好,受济南和青岛两个增长极的辐射作用明显,目前需求强度正处于快速增长阶段。日照、滨州、菏泽、德州和聊城等5个城市需求强度在025以下,处于最低水平,这些城市为山东省经济发展最缓慢的城市,尚未得到大规模的开发,各需求指标均处于落后位置。

山东省供给能力与需求强度组合类型呈现多样化趋势,5种空间均衡类型都具备,但达到高水平均衡状态的仅有3个城市,说明山东省空间均衡形势整体不容乐观(见图6)。具体来看,青岛、威海和烟台3个城市为高水平均衡型,这些城市供需水平相当,经济、社会与生态系统能够做到协调发展,可作为山东省城市发展的典范。东营、日照和滨州3个城市为开发不足型,东营为高供给—中需求组合模式,具有较高的开发潜力;日照和滨州为中供给—低需求组合模式,两个城市因需求强度太低导致整体开发不足。济南、淄博、枣庄、泰安和济宁5个城市为过度开发型,济南和淄博为中供给—高需求组合模式,说明两个城市经济、社会与土地开发强度超过其供给系统的承载能力,在今后发展中要注意适当控制经济开发强度和用地规模;枣庄、泰安和济宁3个城市为低供给—中需求组合模式,说明这些城市需求强度不高,但供给能力太低造成了空间失衡,在今后的发展中应注意通过采取合理措施提高区域供给能力,实现空间均衡。

4结论与展望

在理论分析的基础上,构建了基于供需驱动的区域空间均衡状态评估模型,对山东省进行了实证分析,结论如下:山东省各地市需求强度与供给能力相关性较强,需求强度随着供给能力的增高逐渐增加,但单位供给能力对应的需求强度呈现下降趋势,同时仍有部分地区空间开发处于失衡状态。山东省土地开发强度与经济支撑之间存在高度正相关关系,经济、社会开发强度与经济支撑、交通支撑之间存在高度正相关关系,社会发展强度与生态约束存在高度负相关关系。山东省供给能力呈现由西向东逐渐增大,需求强度呈现由东向西高低交替的空间格局;空间均衡状况整体不容乐观,仅有3个城市达到高水平均衡状态。

本文选取的评价指标多为区域内部要素,但在经济全球化的形势下,区域需求并非都在本地实现供给,也就是说空间均衡应该是在总体供需均衡基础上,各地区生产生态格局的有序分工。未来可进一步从供需视角构建更科学的评价体系评估区域均衡状态,也可进一步从不同视角丰富空间均衡理论与实证研究,如论证如何通过产业结构升级优化经济空间格局,如何通过社会治理创新调整社会空间格局或者通过合理规划“三生”空间关系来优化整个国土空间格局等。

参考文献:

[1]樊杰.我国主体功能区划的科学基础[J].地理学报,2007,62(4): 339-350.

[2]卢跃东,张电电,虞定海.我国政绩评估机制的主要缺陷及优化路径选择[J].软科学,2013(7):71-73.

[3]哈斯巴根,李同昇,周朝,等.基于空间功能的区域整体发展综合评价[J].经济地理,2011,31(3): 360-365.

[4]贾善铭.区域经济增长空间均衡研究述评[J].区域经济评论,2014(1):124-129.

[5]熊鹰,李艳梅. 湖南省主体功能区划分及发展策略研究[J].软科学,2010(1):80-84.

[6]孙久文,原倩.“空间”的崛起及其对新经济地理学发展方向的影响[J].中国人民大学学报,2015(1): 88-95.

[7]亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚楠译.北京:商务印书馆,2015.

[8]李嘉图.丰俊功译.政治经济学及赋税原理[M].北京:光明日报出版社,2009.

[9]OlinB. Interregional and International Trade[M].Cambridge Harvard University Press,1933.

[10]禚振坤,陈雯,孙伟.基于空间均衡理念的生产力布局研究——以无锡市为例[J].地域研究与开发,2008(27):19-27.

[11]冯邦彦,李胜会.结构主义区域经济发展理论研究综述[J].经济经纬,2006(5): 54-56.

[12]张明东,陆玉麒. 我国主体功能区划的有关理论探讨[J]. 地域研究与开发,2009(3):7-11.

[13]陆大道,樊杰. 2050:中国的区域发展[M].北京:科学出版社,2009.

[14]Fan Jie, Sun Wei, Zhou Kan, et al. Major Function Oriented Zone: New Method of Spatial Rregulation for Reshaping Regional Development Pattern in China[J]. Chinese Geographical Science, 2012,22(2):196-209.

[15]陈雯,孙伟,赵海霞. 区域发展的空间失衡模式与状态评估——以江苏省为例[J]. 地理学报,2010(10):1209-1217.

[16]樊杰,周侃,陈东.生态文明建设中优化国土空间开发格局的经济地理学研究创新与应用实践[J].经济地理,2013(1):1-8.

[17]黄泰岩.中国经济的第三次动力转型[J].经济学动态,2014(2):4-14.

[18]张玉泽,任建兰,刘凯,等.山东省生态安全预警测度及时空格局[J].经济地理,2015(11):166-171,189.

(责任编辑:张勇)