关于《大气压强》教学设计

2017-02-06赵艳

赵艳

摘 要:设计理念:1.尊重学生课堂主体地位,发挥教师的主导作用2.本着“从生活走向物理、物理服务于生活”的理念。通过教学激发大家的学习兴趣,学生通过动手动脑、探究创新,引导学生在教学中得到锻炼和提高,最终完成教学目标。

关键词:大气压强;物理教材;物理课堂;教学设计

一、设计理念

(一)尊重学生课堂主体地位,发挥教师的主导作用

课程标准中指出,学生是课堂学习的主体,教师是课堂的组织者、促进者。本节课设计,采取小组讨论,学生实验,音视频讲解等多种形式,激发学生的学习兴趣,让学生主动参与到课堂活动中。教学内容的设计上遵循由易到难,符合学生的认知规律,保护学生的学习积极性。

(二)本着“从生活走向物理、物理服务于生活”的理念

大气压强与生活联系紧密,但大气压强学生直观感受不强,学习起来比较抽象难懂。本节内容设计采用大量生活实例,激发学习兴趣,促进学生对概念的理解。学习之后,布置学生制作“打点滴”模型,让学生感受生活处处有物理。在制作模型过程中,能更好的培养学生的创新精神和实践能力。

二、教材分析

大气压强是人教版八年级下册第九章第3节的内容,是在学习了压强和液体压强知识后对压强知识的延伸,也是学习流体压强与流速关系的基础。在初中物理课程中,起到承前启后的作用,也是保持学生知识连贯性的重要一课。

本节内容可以分为“大气压强存在”、“大气压测量”和“大气压的应用”三部分。

“大气压强存在”通过事例和实验学生能够快速获得理解,并且形象的事例能够引起学生迫切学习的愿望。让学生真实感受大气压强的存在也是后两部分的基础。

“大气压测量”是本节课的重点。托里拆利实验的设计思路是这个测量的难点,需要不断地搭建学生学习的支架,降低难度,分化难点。大气压强的推导过程是液体压强和大气压强的知识融合,是知识连贯应用的重要体现。

“大气压的应用”是学生兴趣所在。最灵活的学习是应用,学习的最终目的也是应用,拓展大气压的应用是对这节课内容的检测也是本节课的升华

三、教学目标

(一)知识与技能

1.通过观察,实验、检验大气压强的存在。

2.了解大气压强的估测方法以及托里拆利实验。

3.了解生活中利用大气压强的现象 。

(二)过程与方法

1.通过观察,实验、检验大气压强的存在。

2.通过对托里拆利实验的学习,使学生认识和理解用液体压强来研究大气压强的等效替代的科学方法。

(三)情感、态度与价值观

1.通过列举大气压强的实例,认识大气压强在生产生活中的重要作用。

2.通过观察、探究,培养学生实事求是的精神。

四、教学过程

(一)实验激趣,引发思考

与大气压强有关的趣味实验很多, 如“覆杯实验”、瓶口吞鸡蛋,马德堡半球实验等。

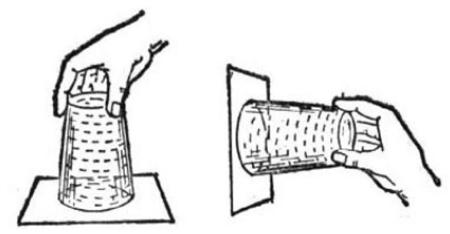

1.在课堂导入环节,教师演示“覆杯实验”。把玻璃杯装满水,盖上纸片,倒置过来。观察水是否从杯里流出。

2.缓缓改变玻璃杯口的朝向,观察现象。

“覆杯实验”现象明显,操作简单,能快速集中学生注意力。实验现象“水没从杯中流出来”,与学生预设的现象可能不一致。这便容易引发学生思考:到底是什么托住了水和纸片?

教师引导学生分析可知:下方空气托住了纸片。改变杯口朝向可以类比液体压强,得出大气各个方向都有压强的特点。分析过程中,学生也渐渐形成了大气能托起水柱的意识,为理解托里拆利实验打下基础。

(二)直观体验,感受深刻

“覆杯实验”学生初步认识大气压强的存在,但大气压看不见,摸不着,学生的体验并不深刻。设计两个学生实验:

1.两个饮料瓶插入吸管,一个瓶口塞紧一个瓶口打开,让学生分别吸两个瓶中的饮料。

2.铁桶皮装少量水,加热至沸腾,盖上盖浇冷水。

吸饮料是学生习以为常的事,用橡皮塞堵住瓶口,饮料却吸不出来。铁桶皮加热后,浇冷水迅速收缩。这样的直观感受能帮助学生认识到大气压强确实存在,也能帮助学生分辨生活中与大气压强有关的现象。

3.在此基础上,提出问题:寻找生活中与大气压强有关的现象。

(三)分组探究,寻找方法

1.马德堡半球实验、感受大气压的大小

教师播放马德保半球实验视频,回顾大气压强发现的历史.马德堡半球实验是物理学史与教学的有机结合,让学生了解物理学的盛事,又能感受大气压强的“威力”,引发“大气压强究竟有多大”的疑问。为大气压的测量做铺垫。

2.根据和吸盘、测力计等器材,小组设计实验,完成大气压强大小的测量。

大气压强究竟有多大?根据p=F/S ,测出物体所受压力和物体的受力面积即可。在学完固体压强的基础上,这个实验思路是学生能够联想到的。课前提供学生吸盘、水平板和弹簧测力计,根据教材上“想想做做”,由学生完成大气压强的测量。

这个实验将固体压强、大气压强联系到一起,做到温故知新。在设计实验和完成测量的过程中,能充分发挥学生的主体作用,在认知范围内,展开思考和实践研究。

由于吸盘内空气难以排尽,测力计示数变化太快等因素,学生测量結果存在一定的误差。教师宜引导学生继续改进实验方法。

(四)分化难点,点拨迷惑

学生完成小组实验之后,教师提问将学生的思路引导到用液体压强来计算大气压。

1.不能用测固体压强的办法,能否改用测液体压强来测量大气压呢?

↓

2.能否测“覆杯实验”中水的压强来测量大气压强?