馆陶,馆陶

2017-01-27周月霞

◎周月霞

馆陶,馆陶

◎周月霞

电视剧《美人心计》有一幕令我记忆尤深,汉帝刘恒温柔地望着襁褓里的婴儿微笑着对窦漪房说,我们的女儿就叫馆陶吧!那一刻,我着实对古人取名字的艺术不屑,女孩,不该叫枝呀花的嘛,一个公主居然叫馆陶?

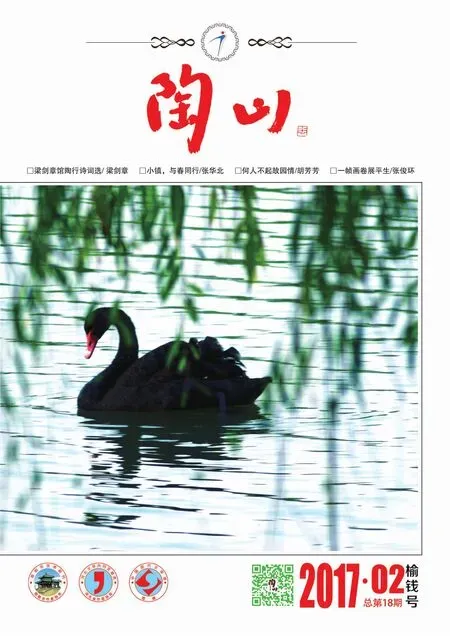

时隔馆陶公主降生两千多年的某个春日午后,我坐在通往馆陶的大巴上,喋喋不休地为馆陶名字的由来向同路人提着各种刁钻古怪的问题。车窗上雨点密稠,炸响头顶的一声春雷令我惶然噤声。直到馆陶文联主席的一席解释才使我的心渐渐安定。原来,春秋战国时代,这里有一座型似陶的山丘故唤陶山,陶山之土烧制出的陶器出了名地耐用。赵武灵王巡游到此,依傍陶山修建一座馆邑落塌休息,于是此地得名馆陶。

可想而知,馆陶定是土沃物丰、人杰地灵,不然,文帝也不会将它赐予刚降生不久的爱女。想必睿智的窦太后更熟谙馆陶有多么殷实富足,才会闻听封号笑逐颜开。

念头一转,浮想联翩,文帝定都那时候在大同,他宠爱的妃子慎夫人是邯郸人,想必在枕边会时时念及家乡的馆陶吧,文帝脱口而出更在情理之中。于是,馆陶这个名字变得合理、经典,甚至在我心里有点妙不可言。

馆陶的迎客宴上,百名作家的盈盈笑语将我这天马行空的思绪拉回。我抓起盘中碧绿的黄瓜大口朵颐,果真脆爽可口,难怪大半个北京城的人都吃馆陶的黄瓜。

但我绝对不是为了吃瓜而来。

雨后的馆陶天空,阳光温润,春风柔情。你被塑成像,笑望长空,魂,攀援上我的心头。

是的,我为你而来。我不知古镇是因你不朽,还是你因它而长存?我只知是你缔造了“金屋藏娇”,我只知自古女子为情生。史书上说你是个自私的人,是一个妒妇,而我固执地认为你活得最真实。

真实的人生才不累,才坦然。

我们这群现代人活得太累了。

也许是为了释放这些累才到你的身边,搜寻世间的璞,还原人性的真。

拐过一条幽长的、由五颜六色的纸风车装饰的胡同,我来到一座酒作坊前。一位头发花白,皮肤黝黑,目光朗朗的老人坐在台阶上晒太阳。众人纷纷留影,老人下意识地避躲着,可能老人觉得自己不合时宜。一位陪同我们参观的干部快步走过去,轻轻拍了拍老人的肩,大声说,不用动,坐着吧,别摔咯!转回头对我灿烂一笑:老人家都喜欢热闹,不会影响到别人。神之淡定,语之恳切,让我突然对他有了一种敬畏。在世态炎凉的当今,能让人发自肺腑生出这样的感受,于我已经是不虚此行。

于是,坚定地相信,馆陶历经几千年的风霜雨雪,你的子民依然如你一般率真洒脱。

馆陶,大体解了你的名字之谜,但什么使得现代馆陶人活得如此真实坦诚,依旧是迷。

直至我见到了黑陶。

在丛台博物馆看到很多战国时代出土的陶器,模样大抵粗笨,那些陶器是古代人的陪葬品,古人觉得人死之后还要在另一个世界生活,而生活就需要盆盆罐罐。朋友玩笑说,你要是珍藏这么一个就一辈子不愁吃喝了!我是个祖辈上就穷的人,古董文物似乎永远不会激发我的贪念。但走近黑陶的一瞬间,我的万丈贪婪无根地蹿升出来。

馆陶籍著名诗人雁翼在《黑陶初记》里这样写道:那长发少女的头像,仿佛我在巴黎一位诗人书房墙壁上看到过。那变形的大力士又把我引到东柏林古老的博物馆之岛,各种小鸟联飞的透雕台灯株,仿佛在西柏林一家宾馆里伴过我思乡之梦。而那仿佛走了很远很远的路坐下来闭目寻思的女佛,在曼谷木雕商店里诱惑过我。”当然,我无法像他那么“入陶十分”地咏叹,但面对那些黑如漆、明如镜、薄如纸、硬如瓷的黑陶,我的思维滞顿良久,双眸莫名蓄满热泪。在一尊碧叶粉荷的细腰陶瓶面前,我居然把那陶器幻化成一位静立沉思、婀娜柔美的女子,我是为她不远千里而来的一位须眉男儿,我们紧紧拥抱,时光停驻,此刻永恒。

耳边嘈杂响起,幻象消失,那些静若处子的陶,依旧在格架上对我浅笑嫣然、宠辱不惊。安详的如同粮画小镇的那个梳羊角辫的女娃娃,持着粘画的笔一丝不苟;真诚的像羊洋花木小镇景点上卖油炸糕的大嫂,那么软香甜酥的炸糕只卖五角钱一个。终于揭开了谜团,正是他们诠释了“熏陶”的意义广深而恒远。

水至清无鱼,美至赞无词。不信吗?一位可以洋洋洒洒几十万字文章的老作家瞠目这陶的魅力,踟躇良久,留言簿上只写了一句:馆陶真美呀!

馆陶,你何须文字赞誉,马路上的稀少车流,KTV两个小时一百元的消费水准,小胡同里肆无忌惮骑着单车横冲直撞的孩童,是我执着地喜欢。

在草长莺飞的三月,蓝天如玉,白云若花,春水鳞波,柳丝曼妙。馆陶,原谅我词汇的贫乏,溢美的吝啬,我与你隔世相望、凝眸久久,魂魄揉伏进你的袖舞长风。

周月霞,上世纪70年代生,乡村医生。河北省作协会员,河北散文学会会员。