小巧玲珑 不同凡响

2017-01-21吴保华

吴保华

扳指在古代由战国时期的“”演变而来,又称班指、搬指、梆指,是古代拉弓射箭时戴在大拇指上的工具,是保护射手拇指不被弓弦勒伤的专用器物。用“扳指”二字更加名副其实,其他字词只是习惯用法而已。在制作上愈发精益求精,质料颇为讲究,初有玉石质料,继之出现了翡翠、玛瑙、水晶、象牙、角、木等。用在拉弓上,玉石、金属制品尚可,其余的易损伤,因而徒有虚名。况且价贵而质脆,不能用在拉弓,就成为纯粹的装饰品了。扳指传承至清代后期,其实用功能也随之变弱,最终没能再传下去,其重要原因是佩戴不便,对常人而言确实是个累赘。下面介绍几件清代扳指供收藏爱好者欣赏。

图1-图2为翡翠扳指,图3为玛瑙扳指,三件均为素面,光洁润雅,扳指呈圆筒状,一端边缘往里凹,一端边沿向前凸,颜色靓艳,整体温润莹泽,晶莹如冰,艳俏出彩。

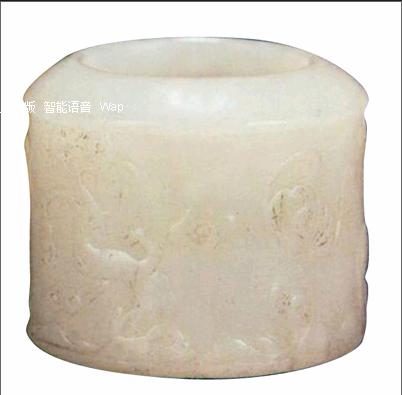

图4为白玉扳指,外壁浅浮雕刻花卉、动物纹饰,线条清晰有力,通体光泽圆润,自然飘逸。

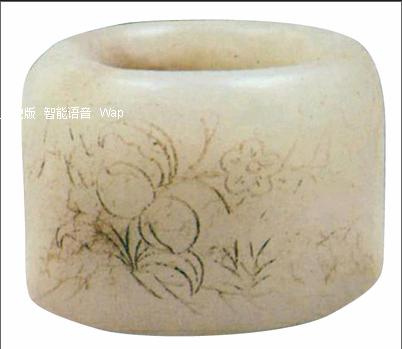

图5为白玉扳指,外壁阴刻花卉纹,纹饰阴刻线条细如发丝刚劲有力,刀法刚柔灵活,玉质温润尤其细滑,手感极佳。

图6为白玉御题诗文扳指,玉质光洁细腻纯正,白色透润,无任何杂质,外壁刻御题诗文,字体线条刚劲深峻有力,刀法行走如笔,上口沿环刻回形纹,整体小巧精致,古朴清雅,古意气势完美无瑕,诱人可珍。

图7为白玉留皮浮雕兽面纹扳指,造型精巧,质地油润光亮,主体纹饰浮雕兽面纹,雕工精细,粗笔细笔相会,神韵尽致,纹饰起伏有致,细处丝缕可见,极见功力,可谓料佳工精,系天然与人工的创作结合,堪称材艺双美,撩人非常,尤其造型极为稀见。

图8为白玉留皮如意纹扳指,戒面微弦形,大面积留皮,侧面浮雕如意纹,主题鲜明,玉质细腻温润,抚之凸感,形神意会,表现手法独特,体裁罕见,细节构思巧配天然,难得一见。

图9为白玉留皮鱼纹扳指,戒面长方平面留皮上阴刻两条鱼纹对游,线条细腻刚劲,尤其鱼纹以俏色、巧雕与天然纹理融为一体,极具情趣。

图10为白玉高浮雕龙纹扳指,戒面弦形面上高浮雕立体龙纹,其玉质油润白洁,莹澈明净,通体无瑕,高浮雕龙纹采用深挖、镂雕、浅雕、圆雕等多种技法,雕琢层次清晰圆转,刀法犀利纤细,设计巧妙,造型优美,实用兼观赏共存,使人过目不忘,堪称扳指中之极品,颇为珍贵。

清代多位皇帝对扳指深爱有加,尤其是乾隆皇帝与扳指有着不解之缘,有故宫博物院珍藏《乾隆大阅图》和《威弧射鹿图》等绘画作品足可证明这一点。从乾隆《御制诗文集》中不难看出乾隆对扳指的热衷和兴趣,特别在《御制诗二集》卷中三十二里,乾隆对玉扳指之蕴意的发挥更进了一步,“终不可谖惟令德,佩之无岂虚谈。环中内外光明莹,一气浑融万理涵”。小小的扳指承载的是如此深邃的道理,怎能不叫人刮目相看呢。

自乾隆、嘉庆以来,由于战事锐减,扳指的实用性逐渐丧失,而以装饰为主。我们从图7-图10可见到扳指造型的逐渐变化,足可“以物证史”。但在清代上自皇帝与王公大臣,下至满汉各旗子弟及富商巨贾,虽尊卑不同而皆喜佩戴。然就其质量而言,优者与劣者相较,骤观之并不相上下,而骨子里竟判若霄壤。扳指以其大小厚薄论,又有文武之分,武扳指多素面,文扳指多于外壁精雕诗句或花纹。清代扳指存世数量较多,尤其出自宫廷,且有图案、题诗或者御用字样的扳指颇为珍贵,其价值就不言而喻了。(责编:禹默)