羊毛之路西藏对外贸易史话

2017-01-19杜冬颜道靖

杜冬+颜道靖

1774年秋季,大英帝国东印度公司驻印度总督

哈斯汀士的私人信使格尔启程前往西藏扎什伦布寺,

他的上级印度总督哈斯汀士出于某种神秘的直觉认定:西藏盛产黄金。

这一直觉一半要归功于一个可以上溯至古希腊的古老信仰,

古希腊著名的历史发明家希罗多德写道:

“印度北部沙漠中的大蚂蚁会吐出富含黄金的沙堆”

这一可疑的论述流传甚广,

甚至进入《大不列颠百科全书》,

但这远不是关于西藏财富的唯一传说。

波格尔与特纳的使命

18世纪东印度公司对

西藏贸易的早期探索

1774年秋季,大英帝国东印度公司选举委员会的秘书乔治波格尔启程前往西藏扎什伦布寺,他是东印度公司驻印度总督哈斯汀士的私人信使。

他负有一项伟大的使命:建立神秘的西藏与东印度孟加拉之间直接的商业联系。他的上级印度总督哈斯汀士出于某种神秘的直觉认定:西藏盛产黄金,能够慷慨地大笔购买孟加拉的产品,从而解决东印度公司在孟加拉的财政危机。

这一直觉一半要归功于一个可以上溯至古希腊的古老信仰,古希腊著名的历史发明家希罗多德写道,印度北部沙漠中的大蚂蚁会吐出富含黄金的沙堆。这一可疑的论述流传甚广,甚至进入《大不列颠百科全书》,书中煞有介事地写道:“在西藏处处可见的黄金是惊人的宝藏……每一条起源于西藏的河流冲刷下来的沙子里充满了黄金。”

哈斯汀士直觉的另一半来自实物证据:他仔细检索了六世班禅喇嘛托信使送给他的礼物,小块的金银锭,小袋的金粉,这些都足以说明西藏盛产黄金。此外还有贸易的痕迹,因为班禅的礼物中包括汉地的丝绸以及有沙皇印章的镀金俄罗斯皮革(很可能是位于俄罗斯帝国境内的蒙古朝圣者们献给班禅的礼物)。

班禅的礼物中还有麝香以及西藏的羊毛布料,但哈斯汀士恐怕没有注意到这两个不起眼的小东西,一个多世纪之后,羊毛和麝香将成为西藏出口的大宗商品。

哈斯汀士的眼睛完全被黄金吸引了,当时东印度公司发生了财政危机,哈斯汀士本人的工资都已经欠发了好几个月。黄金,市场,没有什么比这两个词更能让东印度公司兴奋了。

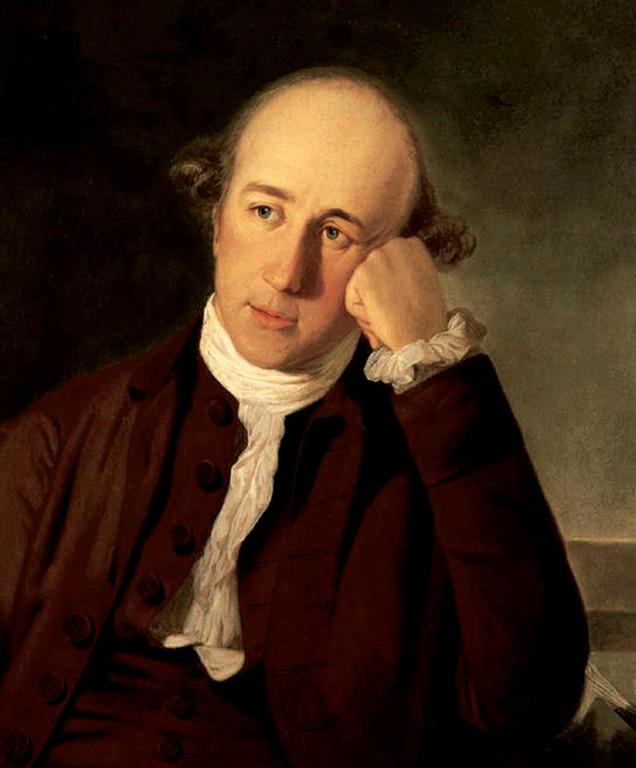

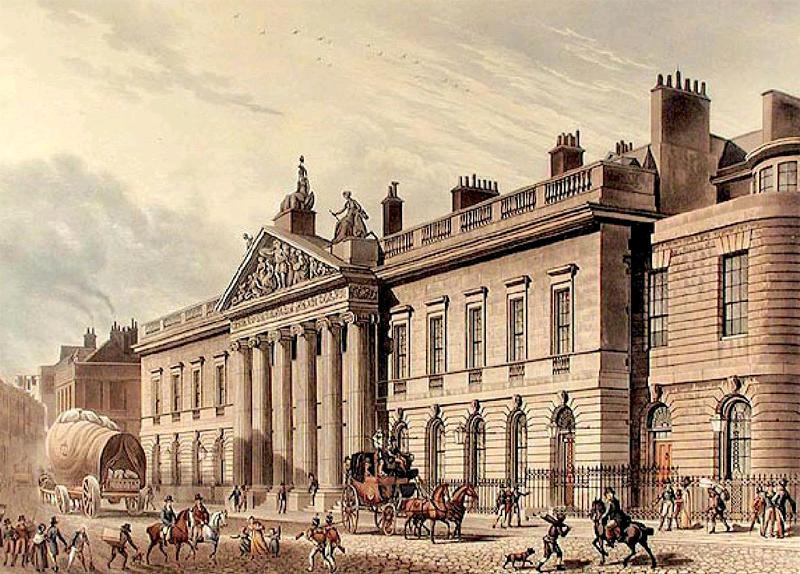

作为东印度公司驻印度总督哈斯汀士的私人信使,乔治·波格尔(George Bogle)出使西藏前往扎什伦布寺。((上图))东印度公司驻印度总督哈斯汀士,派出了波格尔和特纳两个使团造访扎什伦布寺,试图打开西藏商路。((下图))

乔治﹒波格尔受命前往扎什伦布寺,他信心满满,相信六世班禅会愿意缔结一项直接贸易的协议。他带了许多礼物,大部分是英国产品,作为与西藏交易的样品,扎什伦布寺的档案漫不经心地记载道礼物中似乎“有些玻璃瓶”。他的道路是一条古老的商道,即从孟加拉的兰加普尔市场(Rangpur,今孟加拉国)出发,途径不丹王都扎西苏顿(Tassisudon,今不丹首都廷布)。这一时代,英属印度与西藏直接几乎不存在直接贸易,而主要通过不丹和尼泊尔商人中转。从扎西苏顿再向上,直到扎什伦布寺,这一段雪山之后的路程,英国人一无所知。

1774年11月2日,波格尔抵达江孜。11月8日,他抵达了班禅的临时住所,当时日喀则天花瘟疫蔓延,班禅在此暂住。与六世班禅的对话似乎很顺利,六世班禅会说印地语,因此和波格尔能直接沟通。在波格尔看来,班禅对于开放孟加拉与西藏之间的直接贸易兴趣很大,甚至有意在恒河边为西藏朝圣者修建一座藏传佛教寺庙。哈斯汀士雄心勃勃地计划将藏印贸易的中转站不丹廷布建成“全世界范围最大,利润最高的商业中心”。

但西藏的官员们对此似乎并不热心,他们并不热心直接前往印度贸易,理由是担心印度的暑气与瘟疫,他们更中意于经由不丹的中间贸易。随着六世班禅前往北京给乾隆皇帝祝寿,波格尔返回印度,这一次出使的任务尚未完成。随后噩耗传到了印度:六世班禅在北京染上天花圆寂,一条最有力的线索就此中断。

但英国人并没有绝望,哈斯汀士的大力推动之下,1783年,另一个使团再次出发,带队的是东印度公司的陆军中尉撒缪尔﹒特纳,使团的官方理由是问候六世班禅的转世灵童,当然,更重要的任务是缔结双边直接贸易的条约,让英国商人直接在日喀则、江孜居住、买卖,甚至借由西藏打通前往中国内地的商业动脉。

特纳所走的道路,日后也是西藏最主要的外贸通道,他留下了一份详细的旅途记录。1783年9月20日,特纳抵达江孜,看到了江孜城堡,还颇为心有灵犀地注意到了江孜的羊毛,“我了解到江孜山谷以羊毛制品的加工而闻名……羊毛制品摸上去手感很好,感觉非常柔软,因为当地所产的山羊毛质量很好……我的藏族向导曾经召集我的不丹随从们,带着民族的全部骄傲,展示他衣服的高级质量,并说他的衣服比不丹人制作的耐穿三倍……从地理位置来看,由于江孜山谷处于中心地带,非常便于收购原材料和将成品运送到扎什伦布寺,拉萨和不丹,其结果是此地成为羊毛加工者的主要聚集地。而该山谷的确也拥有了一切自然和必须的条件,地域开阔,气候温和,土质肥沃等。”

这位独具慧眼的上尉同样没有完成使命,扎什伦布寺对于开通印藏贸易并不热心,他们明确告诉特纳,一切都要取决于驻藏大臣,拉萨的摄政王,特别是大皇帝也就是乾隆的决断。

特纳返回印度之后,1788年,一场战争彻底改变了藏、印边境的贸易态势,这就是尼泊尔入侵西藏之战,被清廷称为“巴勒布战争”和“廓尔喀战争”。奇妙的是,战争的起源同样与贸易相关,尤其与贸易的一大问题也就是货币相关。

(这一战争的详细过程我们不再赘述,《西藏人文地理》2016年7月号上对此有详细的专题报道。)战争之后,清帝国全面加强了西藏的边防,尼泊尔商人、不丹商人和克什米尔来的“卡契”穆斯林商人都被置于严格的管理之下。清帝国上下对英国人非常警惕,几年之后,著名的玛嘎尔尼使团进京时,玛嘎尔尼和福康安有非常不愉快的接触。玛嘎尔尼认为其背后的原因是:福康安认定了英属印度在背后支持廓尔喀人。在此背景下,英国所梦寐以求的与西藏直接贸易的理想无异于痴人说梦。

英国人不得不再等待一个世纪,才能砸开西藏的大门。

繁忙的横断山和喜马拉雅山

18至19世纪的西藏贸易

因此,两个使团的努力,根本上就是水月镜花?

并非如此,东印度公司的两个使团,凭借敏锐的观察,留下了一份18世纪末贸易大潮即将席卷全球时西藏的贸易全景图,这是一份宝贵的资料,也是我们深入了解西藏贸易种种现象的入门。

至少我们确认了一点:西藏绝不是孤立于世界贸易潮流中的,相反,西藏与内地,与南亚次大陆甚至中亚的众多地区有极为活跃的贸易。

现在让我们打开这两份报告,报告显示,西藏贸易以汉藏贸易、尼藏贸易为主,与不丹、印度、拉达克以及克什米尔的贸易只占次要地位。

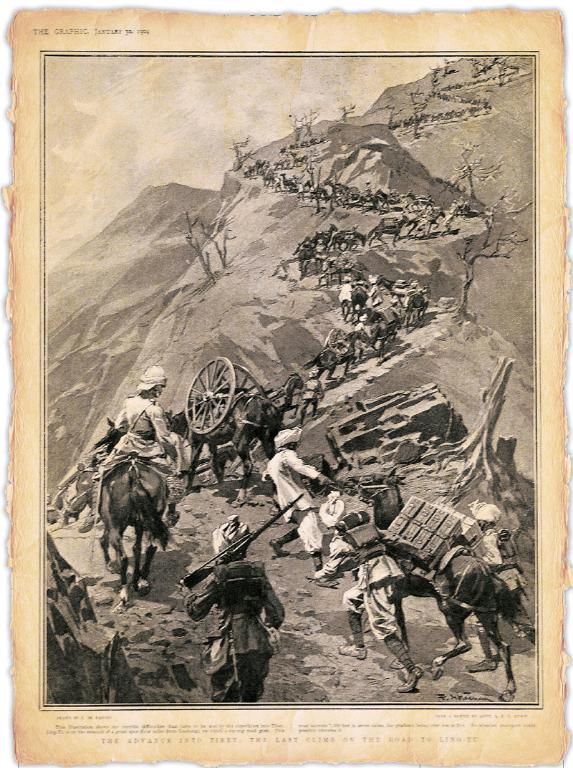

1904年英军入侵西藏的纪实绘画,可见商路之艰难。

西藏与内地贸易

波格尔和特纳都指出,这是西藏贸易的主流,他们注意到大量的砖茶从四川运往西藏,茶叶实际是西藏购买的最主要物资之一。从内地运往西藏的物资还包括绸缎、哈达、瓷器、丝线、餐具、烟草,朱砂、白银乃至干果,包括宫廷赏赐给大喇嘛的佛经、绸缎、金银器等。西藏向内地输出的物资较少,主要是沙金、珍珠、珊瑚、羊毛羊绒、麝香,还有一些来自印度和中亚的物产经由西藏,输入内地。

值得注意的是,内地对西藏的贸易并不以盈利为主,而是维持西藏稳定和繁荣的输血式商业策略,因此才会出现物资和白银双向的输入甚至赏赐,即又给物资,又给买物资的货币,这两条管道对于西藏的稳定至关重要。20世纪前半叶英属印度大量倾销商品,却从西藏掠夺贵金属,唯利是图,其后果就是灾难性的货币危机和西藏深重的金融困境。

西藏与尼泊尔贸易

西藏进口生铁、铜、大米,还有后来引起廓尔喀战争的货币,这些同样是西藏的生活必需品。而西藏出口金沙、麝香、硼砂和牦牛尾。先看西藏的进口:

铜器:铜为西藏各大寺庙铸造佛像等所必需,是尼藏之间的传统贸易。

大米:关系到生计的重大物资,尼泊尔大米产量丰富。廓尔喀战争胜利之后,清廷曾一度考虑过完全禁止尼泊尔商贩入藏,福康安经过考察后,实事求是地指出:“向来贸易商民, 全系巴勒布、克什米尔二种……藏内一切食用物件, 全赖外番,一旦严禁商贩, 实于藏番不便……”因此,尼藏贸易在清政府的管辖之下,继续开展。

货币:廓尔喀战争之后,清廷在西藏铸币,因此才有了西藏自己的宝藏币,尼泊尔货币不再通用。

麝香:麝香是西藏的传统出口产品,但产量有限,并且据特纳的记录,为西藏地方政府专卖和垄断,许多麝香上都有摄政的大印。

硼砂:硼砂在西藏储量极为丰富,其用途广泛,可用作医学消毒剂,洗衣服原料,玻璃原料,甚至可入药,做化肥。传统上,西藏百姓以硼砂交换大米,一直到解放后很久,硼砂依然是西藏重要的出口换汇物资。

牦牛尾:西藏的特产,“或运至印度,或经由印度而运销他处。有若干印度庙宇需用此物。”而牦牛毛可制蝇拂,可供骑马行于热带者之用。蝇拂运销于德国为数亦多。”

由汉藏贸易、尼藏贸易可见,西藏对外出口的物资大部分并非关系到国计民生的物资,可替代品较多;而西藏进口的物资,如茶、纺织品、铜器、大米,都是生活中不可或缺的,来自内地和尼泊尔的商人广泛分布于拉萨、日喀则和江孜等重要城市中。

西藏与不丹、印度

进口英国产毛呢、棉布,小首饰,染料,香料,宝石,西藏出口的依然是麝香、沙金、硼砂,还出口盐与西藏本地的羊毛制品。此外西藏与拉达克也存在着贸易,西藏出口编织披肩的山羊绒,进口干果。这一贸易在西藏中并不占重要地位。

此外,波格尔和特纳使团的又一个成就是基本搞清了西藏在喜马拉雅山地区对外贸易的秘密:跨越喜马拉雅山的贸易如同一块复杂的藏式地毯,只有熟悉其中的隐秘纹路才能运用自如:

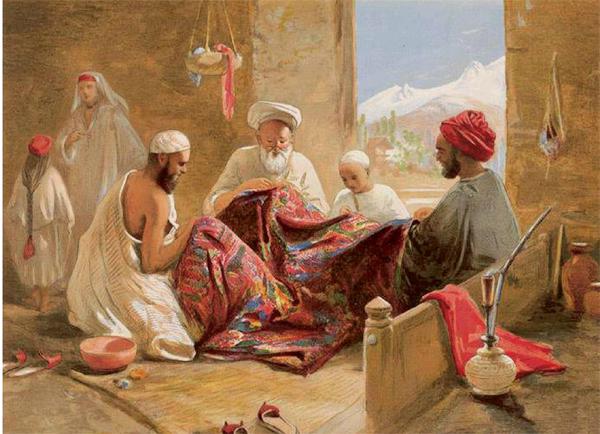

从事克什米尔地毯生意的“卡契”商人们。William Simpson绘于1867年。

“不丹和西藏的最大商人恰恰是该地区的最高领导人,他们依靠自己的特权享受着远远超过普通商人的优势,还垄断了几乎所有的贸易,这些官员被赋予了进行生活必需品贸易的特权,这种对贸易的限制阻碍了贸易的自然发展。”特纳直率地写道,因此“西藏的喇嘛教统治制度, 加德满都谷地的尼瓦尔商户以及在北印度的印度和穆斯林商人, 联合组成了一个复杂的、但获利丰厚的贸易系统。”

这一利益的联合体按照心照不宣的规则紧密合作,各自谋取自己的利益。西藏贵族享受的是专卖权,例如麝香等昂贵的物资,都盖有摄政的大印。他们并不直接对外贸易,而是在帕里(今亚东帕里镇)设立贸易市场,将巨大的贸易利润转让给尼泊尔商人和克什米尔商人(藏语称作卡契)。

以克什米尔商人为例,他们享受西藏甘丹颇章政权的特殊优待,数百年间一直游走于西藏和中亚、南亚之间,能够无偿使用西藏的农奴“乌拉”为自己服务。甚至与宫廷往来密切,享有官方背景,例如18世纪时,扎什伦布寺与南亚的信函往来也往往委托这些卡契商人以波斯文书写传递。波格尔充满敬意地称这些卡契商人是西藏的犹太人,他们在东亚广袤的土地上拥有一张巨大的商业、交通和情报网络。

英国人看到了其中奥妙,但无从解开这个疙瘩。让我们对奇妙的18世纪挥手告别,进入波诡云谲的19世纪。

亚东关海关口岸的设立

西藏印度贸易之路开启

1890年3月11日,英属殖民印度加尔各答印度总督府,大清朝驻藏帮办大臣升泰与印度总督兰士丹签署了《中英会议藏印条约八款》。确认了锡金为英国的保护国,并且划分了西藏与锡金的边界。

至此,一度炮声震耳的隆吐山之役告终,西藏与英国的第一次真枪实弹的冲突结束。但英属殖民印度的真实目的并不是锡金,而是打开西藏的大门,让英国的资本和商品涌入。这一年距离特纳使团已经过去了108年,正好是一串念珠的数目,或许这是一个预兆,西藏的命运要开始新的轮回和流转。

在英国强大的军事压力以及全方位的政治渗透之下,西藏口岸开放已经是不得不为之了。在口岸的位置上,英帝国主义希望能够深入江孜甚至更北,清政府极力阻止。双方长期拉锯的结果是,在亚东设立海关口岸,方便印度和西藏之间的直接货物往来。

1894年5月1日,亚东关开始了工作,并且按照英国式一丝不苟的官僚体制,保留了一份藏印间贸易的完整资料,我们下文的众多资料,都源自亚东关的详实记录。

亚东关开埠之后,藏印贸易并未激增,而是缓慢增长。印度商人依然聚集在噶伦堡,西藏商人依然聚集在帕里。从中获利最丰厚的或许是帕里和卓木(今亚东)的商民和骡帮。从帕里到噶伦堡之间,道路崎岖,本地商民驱赶骡马,以贩运货物为主业,获利巨大。

据史料记载,本来卓木地方狭小,土地贫瘠,所产青稞、荞麦、萝卜甚至不足果腹。开埠之后,帕里和卓木有将近二分之一的人口抛弃了农业生产而去从事运输、旅馆、堆栈各业,有资金者自行开业,无资金者去这些行业充当工人或仆佣。行走于这段商路上的骡子和牦牛多达三千多头,分五十多个马帮运输队。甚至出现骡马紧缺,骡帮又从西宁购买骡马,而骡马需要大量草料,导致亚东竟然出现草比粮贵的怪事。商业小试身手,即让藏地出现了变化和新风,但这与几十年后西藏口岸洞开时相比,实在不值一提。

1904年,荣赫鹏带领万人,经过亚东关入侵西藏,他们所走过的,正是那条通商的道路,先后经过了曲米仙果大屠杀,乃宁寺血战以及江孜保卫战之后,西藏的腹地在侵略者的刺刀和大炮威胁之下洞开。

1912年清帝国灭亡,更导致西藏在经济上严重依赖于印度,这是西藏贸易史的分水岭。自此,西藏大门洞开,变成英帝国主义的商品倾销地和经济殖民地,直到西藏和平解放,这五十年间,西藏对外贸易迎来了殖民地式的畸形繁荣。

其繁荣场面,我们可以参考亚东关的数据记录。早在1912年前,江孜-噶伦堡的对外贸易中就已经出现了一片商业繁荣的景象。1909年,藏印双方的贸易总额达到200万卢比之巨,是1894年开关时的4倍,这一年,经过亚东关的总包数(一人背货一包,每匹骡子驮两包)达到62000包之多。

贵族、大商家的骡队在这条商道上连绵不绝,小商人同样活跃,他们雇佣骡夫甚至背夫,将羊毛、牛尾等千辛万苦地运往噶伦堡出售,再将印度百货运回西藏。这一贸易利润丰厚,噶伦堡的商人甚至与藏族商人发展出换货交易,也就是噶伦堡商人将洋货直接赊给藏族商人,作为定金,定收来年的羊毛。

享受专卖权的贵族大商家获得了最多的利润,大量小商人同样获利丰厚,拉萨、日喀则、江孜等地的市场充斥了印度甚至英美货色,显得一片繁荣。

对于这一时代的藏印贸易,曾经在印度留学的斋林旺多老人在传奇小说《斋苏府秘闻》中有所涉及。这个故事所描写的正是在印度读书的藏族少女和骡夫之间的爱情浪漫故事。故事虽然虚构,但作为那段历史的亲历者,老人的描述有不少具有史料价值,骡夫将羊毛送往噶伦堡之后,还要带着白糖、肥皂、煤油、香烟、火柴和经幡布等回到拉萨,在拉萨、江孜街头的小店里出售。这些货色虽小,但缺一不可。例如江孜的地毯编织者需要来自印度的染料,铁匠需要来自印度的生铁,藏刀工匠需要胶块,香烟、火柴、肥皂更是生活中的必需品。这条商路是拉萨等城众多小百货店的生命线。

其实,大宗日用商品的批发权,实际掌握在贵族大商户和尼泊尔商人的手中。这里有份20世纪50年代中后期尼泊尔商人在拉萨的经营状况调查报告。展现尼泊尔商人如何出售拉萨人生活所需要的几乎一切,并牟取相当丰厚的利润(据当时的调查,1950——1956年间,西藏尼泊尔商人的资产一般都翻了三番)。

夏帽噶布等主要的4家尼泊尔店铺当时囤积的货物清单如下:青油24桶、烟叶50包、红茶5包、冰糖8包(每包75斤)、火柴53箱(每箱240小包),蜡烛4包(每包80小包),轴线多箱、辣椒92包(包重75斤)、皮鞋23箱(每箱45双)、羽纱16包、胶布10包、尼龙袜140打、府绸1包、油漆65包、毯子15包等。

繁荣是当然的,但这繁荣在经济上来看,是畸形的,甚至是不可持续的。

这是为什么呢?

因为这一贸易实在不是对等的,西藏出口货物主要是羊毛(占西藏总出口的六成至八成),牦牛尾,麝香(两者合计占总出口一到二成),此外还有藏毯、汉地绸缎、药材等少量出口。

进口货物则花样极多,这里有一个简单的分类:

大宗:纺织品,即英国和印度纺织的各类毛呢、布匹、棉花、棉纱、棉线、绸缎,利润很高。

各类百货:例如颜料、瓷器、五金、钟表、面粉、大米、干果、水果、糖、雨伞、烟叶,从日常用度到过节、举办宗教仪式,藏族社会都需要这些物资。

各类燃料和工业原料:例如火柴、铁皮、煤油、油漆、染料,这些原料西藏基本无法自产,却又是西藏的手工业者们所必需的。

给贵族们享用的洋盘货:例如洋酒、药品、海参、酱油、照相器材、玻璃器皿等等。江孜郊外的帕拉庄园内甚至保存有旱冰鞋和手术器材,洋酒、浴盐等也比比皆是,这都是通商带来的。

这一份清单列下来,不需要你精通经济学,就能看出这几乎是经济殖民地所需所有物品的总清单。

出口品单一,价格、出口量均受制于人,进口的则是关系身家性命的大宗物资,用经济学的话来说,西藏属于恶性的入超,在贸易中处于严重依赖印度的境地。

再来看一组价格数据。

1956—1957年,西藏进口商品的大致价格——毛料一“卡”(1米多一点)25两藏银(当时的价格为45两藏银兑换1克黄金),红糖1佗(约0.25 斤)价值0.5两藏银币,大米1“当”(30?40斤)要50两藏银币,比如今1克金子的价格还高。辣椒1个“白”(即2两)价值0.5两藏银币;一只欧米伽手表大约为1050两,一条555或者红灯牌香烟价格为50两藏币。

与之对比,西藏最重要的出口品是羊毛,以那曲为例,合计1只羊1年产毛1公斤(公羊约1.5公斤,母羊0.5公斤),每公斤的价格只不过2.4两藏币。按照此价格,10头羊产的毛大致可换1米进口毛料,20斤大米或者半条香烟,如果要买1只手表,足足需要400多只羊1年产的羊毛,这可能已经是一个普通西藏村庄倾其所有的羊群数量。日本人多田等观从1913年起在拉萨居住了10 年,他在其《西藏纪行》中提到印度货在西藏销售的平均利润为80%以上, 高档奢侈品的利润甚至达到200%。

而且商品价格还极不稳定,无论是春丕河谷的一次洪水或山崩,甚至是瘟疫;还是几个大商家联合囤积居奇,结果都是拉萨等城市日用百货的物价上涨,物资短缺,这是西藏版的蝴蝶效应。

殖民地经济的悲哀,可见一斑。

而20世纪西藏深陷殖民经济的深渊,又和三大物资关系甚大。

下面,我们将不再泛泛而论,而是深入地探讨藏印边贸问题中的三重门。

深陷三重门—羊毛、茶、钱

聚焦西藏对外贸易三大物资

羊毛——西藏最大宗的出口品

西藏羊毛向来以品质好而著称,印度、英美的毛纺织业对其盼望已久,于是羊毛便成为西藏出口的最主要商品,在西藏出口总额中一般占据70%以上的总份额,在噶伦堡,羊毛价格的高低起伏,直接影响到这一年的藏印贸易是否景气,甚至影响到藏银币兑换印度卢比的价值。

可以毫不夸张地说,藏印贸易之路就是一条羊毛之路。

西藏对外出口的羊毛主要是牧区羊毛,牧区每年7月间剪毛一次,割下的毛摊成一束, 然后用牛皮条捆成圆饼状的毛包,每包约重30公斤,一牛可驮两包。秋后牧民将羊毛运到市场上以毛易物。

民国时代的调查资料表明,羊毛商贩采用灵活的羊毛采购政策,零收毛贩随牧民迁徙,携带日用品,与牧民物物交换,然后将收集到的羊毛卖给二等毛贩。二等毛贩则常备牧民必需的货物,例如茶、布、糖、盐、烟草、火柴及现金等,来到接近牧区的寺院集市,等候零收毛贩与之交易,或等待庙会、马会之时直接收购并预订下期货物,热振、申扎、南木林、羊八井都是定期的羊毛市场。

得到了羊毛的二等毛贩,来到中心城市,例如那曲、日喀则、帕里、拉萨、玉树等处,将其卖给大毛贩甚至是出口商。

这些大毛贩或出口商往往就是藏内有名的大商户,例如邦达仓,热振昌、桑都昌等等,他们之中有一些甚至有噶厦政府的特许状,可以以低于市场价的价格收购羊毛,而其他商人购羊毛和皮张时,必须通过其转手。以十三世达赖喇嘛时期的特许羊毛垄断商邦达昌为例,资料表明,邦达昌“经营羊毛的总部设在拉萨,有二十多个工作人员。此外,在黑河(那曲)、日喀则两地,各有十多人负责收购和运输工作;在帕里有十多人,从事转运;在噶伦堡,常驻七八人,分别搞打包、转运和销售工作;在印度加尔各答,亦有一位受托人,负责出口转运”。

帕里与噶伦堡之间是一段艰险路程,运费较高,抵达噶伦堡之后,出口商将羊毛打成400磅(约180公斤)的大包,便于轮船远洋运输。在噶伦堡,羊毛贸易被英属印度大贸易公司如拉茨曼达斯·兰姆钱德公司(Lachmandas Ramchandra),鲁克钱德·列克米钱德公司(Purukhchandand Lekhmichand)等公司垄断,如在1929—1930贸易年度, 仅兰姆钱德公司和列克米钱德公司收购的羊毛就占当年经亚东出口印度总数的80%以上,获得了巨额垄断利润。由于贸易利润丰厚,在抗战时代,民国政府曾认真考察过设立公司收购西藏羊毛,甚至派人前往调查将这一西藏经济命脉从印度人手中夺回的可能性,但最终不了了之。

此外,在印度的羊毛垄断巨头们更会联手恶意压低羊毛价格,再加上这条商道时有阻碍,海外市场的需求也经常变化,导致西藏最大宗的出口品羊毛价格波动剧烈。以亚东关资料为例,1894年时,羊毛的产地收购价为每蒙德8?9个卢比,到了帕里变成12卢比,到了噶伦堡价格就高达21卢比。到了1901年,噶伦堡的羊毛价格低至每蒙德14?16卢比,到了1905年,居然又涨价一倍。

羊毛价格高涨,西藏对外贸易就有更多的收入,从而使得购买力上升,市场兴旺;羊毛价格下跌,几乎立刻就会反映在西藏地方政府财政吃紧,商业衰退上。其价格波动剧烈,大大影响到了西藏的经济,1931年,十三世达赖喇嘛直接致函美国商人卡登,建议美国和西藏之间直接开展羊毛贸易,可见其影响之巨大。

对此,民国时代派出的调查机构明确指出:“羊毛出口量愈多,进口货品亦愈多,周转灵活,获利自厚。反之,羊毛滞销,进口货物亦少,资金停顿,周转不灵,获利亦微。战时物资困难,印藏各地百货上涨数倍乃至十倍。唯羊毛一项,因海运困难,销路阻塞,其价格反日渐下降,全藏各地积蓄甚多,无法出口。”

在这个艰难的买方市场下,许多藏族商贩,尤其是小商贩,资金周转困难,即便印度等国商人压价,也不得不低价出手。《斋苏府秘闻》中对此有非常清晰的记录:“他们(印度商人)为了降低成本,互相串通一气,借故长期拖延时间,拒不购买西藏商人的羊毛,使有的人因为羊毛在噶伦堡夏季连绵不断的雨水和高温下大量腐烂,加之难以承受长期租用库房付出的巨额房租而亏本。多数人不得不跪在姆格基和散古达等人跟前,低三下四地向他们乞求:‘请您行行好,我们不图分毫利润,只求您按成本价收购我们的羊毛!这些可怜的西藏商人,甚至为自己能让羊毛脱手而沾沾自喜……”

价格的变动对大商户影响并不大,如邦达昌这样的巨贾,从羊毛贸易中获得了丰厚的中间利润,它的商队从印度返回时,还会带回众多的产品,其总值也不低于四五十万大洋,几乎占西藏总进口的十分之一。抗战中期,当时处于顶峰期的邦达昌与另一经营羊毛的大商户桑多昌在噶伦堡设立了一座拥有500名职工的羊毛加工厂。甚至还在拉萨市拥有一个6 辆汽车的车队, 由于市外没有公路, 就在市区倒运商品。

看完了最大宗的出口品,我们再看西藏输入的最大宗产品:

茶——被控制的每日生计

历史上,茶马贸易一直是内地与西藏之间贸易的代名词,茶是其中最主要的商品,但其意义远不至于茶的交易这么简单。通过茶叶交易,内地与西藏更加紧密地在经济上相连,文化和政治上互相交流,茶马古道成为清政府设立台、汛,驻军传邮的道路。由于茶马古道的长期稳定,使得雅安以西,到昌都、江达、那曲乃至拉萨、后藏,都被置于这条经济动脉之下。

在清代,面向西藏的边茶贸易更成为行之有效的国家大政方针,是清代治藏策略的重要一环。乾隆之后,一般来说,输入藏区的茶叶都在1000万斤以上,据英国学者贝尔(Charles Bell)的估计和1892年四川总督刘秉璋上奏总理衙门的公文,每年销往藏区的边茶大约在1400万斤。假设一头骡子背负100斤,那么每年进藏驮运边茶的骡子就达到14万头之多,如果将这些骡子一头一头地紧密排列,可以从拉萨一直排列到那曲。边茶入藏,每年成交总额在白银100万两以上。

由于内地购买西藏物品较少,这就意味着西藏大量的贵金属外流,会使得西藏经济上出现困境,购买力缺乏。对此,清中央政府也有措施,其中之一是通过军费将货币回流到西藏。清政府在川藏茶业贸易的中心打箭炉设立关税,政府则从这些边茶中征税10余万两白银来充实驻藏清军的军饷,到清后期,清政府官员在打箭炉把这些关税白银直接给西藏商人,让他们在此购买川茶,然后运往前藏、后藏各地销售,得到藏银之后,按照协议,把等值的藏银交给清政府西藏驻军来发放“盐粮月费”。

此外,清政府通过大量的赏赐,将边茶贸易中西藏外流到内地的货币重新返还西藏,避免西藏出现钱荒和通货紧缩。正是通过这样精心的呵护和制度设计,使得整个清代,川藏之间的边茶贸易一派繁荣,可以说整个川藏地区的经济活力,都来自茶叶之路源源不断的输血。

每年超过白银100万两的巨大市场,远超过当时印藏之间的贸易总额,当然引起了英属印度的注意。19世纪上半叶开始,英印商人在阿萨姆等地广泛种植茶叶,希望打开西藏市场。荣赫鹏曾说:“沿藏边一带小山,茶树滋生极繁,既可为英印两方资本之出路,复可供给无数印度工人之生计……况一越边境,即有三百万嗜茶之民族,茶又最适于通过高山而为轻便易运之商品,孟加拉政府之要求允许输茶入藏,任藏人自由购买,乃完全揆诸自然且完全合理而正当者也。”

1889年中英双方激烈拉锯谈判,清政府被迫同意在亚东开关,但坚决拒绝让印度茶叶入藏销售,也正是着眼于这一贸易关系重大。四川总督刘秉璋甚至上书抗议:“印茶行藏,藏饷无着,是藏中切身之害,而川茶失此销路,川民失业,不为饿殍,即为盗贼……藏番运川者不下数十万人,藏中穷番借脚力以谋生,川藏交界处所借以安谧,此事关系甚巨……”最终,清廷在此事上取得部分成功,英印政府被迫同意印茶暂不入藏。

1912年清帝国崩溃,西藏门户大开,对印度茶叶的税率只有5%,印度茶叶得以蜂拥入藏。一开始,印茶在藏区的销售并不理想。早已习惯了四川茶叶的藏族人觉得“中国茶叶更滋补,更卫生,更味美”,因此,“印度茶叶颇遭贱视,本地人认为只可与西藏市场最劣茶叶相伯仲”。

为此,印茶公司不得不挖空心思,销售印茶。例如在噶伦堡等地向回家的藏民免费赠送印茶,以便使其习惯印茶,甚至采用为人不齿的假冒伪劣办法,将印度茶制成与我国四川和云南边茶相似的形状,企图鱼目混珠。此外,还向藏商提供了更优惠的方式,例如无息贷款、迟付货款等方法,吸引藏商进货。

但最重要的方法依然是价格战。印度茶叶通过大规模的机器生产,成本远较边茶低廉。加上从噶伦堡到卫藏主要城市距离较近,许多路段可通公路,导致印茶的运输成本很低。与之相比,四川边茶“穷荒贩运,皆冒险阻……更何况还有官僚制度的重重税收盘剥,运输艰辛加上茶税过重,致使拉萨的川茶价格是打箭炉的19倍之多,远超过印茶价格”。

印茶从大量低价倾销开始,逐步取代了边茶的地位,1905年,印茶入藏的总量就已经达到边茶一半以上。清末民初时,边茶入藏数量锐减到顶峰的一半。到了1938年,边茶只在藏区销售了400万斤左右,不到顶峰期的三分之一,且主要为康区,卫藏核心区早已成为印度茶的天下。“今日仍饮康茶者,仅为少数之贵族,如喇嘛,及一部之中下等人。其大部藏民,则转饮印茶与滇茶”。川边产茶区一片萧条惨淡,严重影响了西藏与祖国内地的联系和向心力。以至于时人在1942年的《中农月刊》中不无悲愤地感叹,“使中国千余年来之边茶政策,从此藕断丝连,而英国人对印茶销藏则宣布成功也。”

其恶果尚不止于此,西藏从羊毛贸易中获得的金钱,又随着大量进口印度茶叶和商品而流失.这意味着西藏宝贵的贵金属即黄金白银开始向印度流失。英印政府并不会像清政府那样通过转移支付来维持西藏财政的稳定,而是不遗余力地榨取西藏的财富。其结果是悲惨的——西藏出现了严重的财政危机,贵金属缺乏,噶厦政府一次次通过降低西藏银币中的含银量,发行劣币,甚至超发没有准备金的纸币来饮鸩止渴,摆脱财政危机。其结果是藏银币的信用一落千里,从卖羊毛的牧民,到江孜的商人,再到特权大商,无不愿意抛出藏银币,持有信用良好的印度卢比银币。

至此,西藏的畸形边贸进入了更深一层的殖民地,即金融依赖。印度卢比变成呼啸的金融风暴,从藏族百姓身上榨取最后的利润。

钱——致命的金融绞索

难道钱也可以成为商品?

当然,初中课本中马克思就指出,货币是特殊的商品,更何况金、银等贵金属货币。

西藏对外贸易中货币的问题由来已久,实际上,1788年开始的巴勒布、廓尔喀战争,就是一场货币战争。尼泊尔有多条道路通向西藏腹地,千年来,一直向西藏出口粗棉布、稻米、铜制品,获取了丰厚的利润。

此外,西藏向尼泊尔方面提供银条,尼泊尔则将其铸成银币,交还西藏,从中赚取白银差价。这一货币贸易实在是利润太丰厚了,尤其在驱逐准噶尔人的战争中,清军携带了巨量的白银,更让西藏境内白银泛滥,结果是尼泊尔方面在铸币中不断降低白银的成色,导致尼泊尔铸币的实际价值不断下跌,西藏方面损失惨重,藏族人对尼泊尔货币怨声载道。

随着廓尔喀人征服尼泊尔,廓尔喀王铸造了大量纯银币,表示用这些纯银币来收回西藏流通的劣质尼泊尔币,趁机再赚一大笔。但西藏地方政府拒绝,表示唯一可行的就是纯银币对劣币一比一兑换,再加上尼泊尔人控诉西藏出口尼泊尔的盐含量不纯(一直到20世纪50年代,盐依然是西藏出口的大宗货物之一),贸易谈判因此破裂,战争开始。

战争的结果是尼泊尔战败,但西藏货币的乱局并没有获得解决,进入20世纪上半叶后,西藏金融更加呈现出一派混乱局面。

此时在流动的货币,包括西藏本身发行的众多银币和铜币,例如“桑冈郭母”“雪阿”“格桑章嘎”等银币,“噶阿”“噶启松”等铜币;有四川发行的藏洋,信用较好,但进入卫藏地区的并不多;有袁大头等银元,主要是从汉藏贸易中流入西藏,此外,还有大量的印度卢比,上有英王乔治头像。

这一混乱的金融体系,又无银行组织与汇兑机构。“藏银币与其他货币间折换率完全由商人临时议价,漫无标准,西藏当局从未注意,更无管制可言。其价格之升降,以供求需要为转移。”西藏币值的混乱可见一斑。此外,由于西藏外贸过于依赖羊毛贸易,羊毛价格也会影响到卢比和藏币的比价,这进一步使得西藏货币价值急剧波动。

这种混乱情况,导致币值稳定的印度卢比掀起了进藏的狂潮。

卢比大量进入西藏,从亚东开关之前就已经开始,1895年,亚东海关税务司好博逊曾说,印度卢比不但通行卫藏,“由藏东至打箭炉各处亦皆通用”,原因有二,一是零散出售羊毛、牛尾的西藏农户、牧民多愿意持有卢比,因其信用好,交易方便;二是西藏商人在噶伦堡卖掉羊毛后,带着卢比返回西藏,可以用卢比收购藏银币,拉萨市民愿意卖掉藏银币,持有信用好的卢比来保值,因此,这笔换钱生意“每百元计能涨水二三元不等”。

因此,尼泊尔和印度商人除在交易中使用卢比外,还大量收购银元、黄金,售出卢比,从中获取丰厚利润。这造成西藏贵金属加速外流,卢比更快进入,西藏地方政府进一步破产。

政府破产的结果,就是滥发货币,货币信用下跌,进一步导致藏族百姓更渴望卢比,更想抛出藏币。

根1952年的一份调查报告,在当时西藏地方政府的财政收入和财政支出相抵,净赤字竟然达到240万卢比,也就是说,支出正好是地方政府财政收入的两倍,巨大的赤字只有靠增发纸币弥补,从1951年到1959年,共印刷发行藏钞9290 多万两,导致藏钞恶性贬值。普通百姓和小商户遭受的打击可想而知。

卢比进入,贵金属流出——政府收入不足——滥发货币——货币进一步贬值——卢比进一步涌入。这一恶性循环甚至引起了当时西藏地方政府贵族们的警觉,1947年,西藏地方政府的谷物和黄金几乎都已经亏空,贵族擦绒深表忧虑,因为噶厦政府正准备发行新的货币,而毫无黄金准备金的纸币就意味着继续物价飞涨。于是贵族们四下活动,打算筹到一笔借款,来购买发行货币所需的黄金。他们向新成立的印度政府筹款的要求被断然拒绝,印度官方的态度近乎讽刺:从西藏走私进入印度的白银数额大大多于黄金数额——言外之意是,如果西藏地方政府根本就无力控制白银外流,那么购买黄金作为货币储备也纯粹是自欺欺人。

和纸币滥发对应的是大量伪造的纸币在市场上出现。1959年兑换藏钞时,帕里外商持有100两假钞1958张,其中最多的一个持有700多张。联想起根敦群培大师居然是因为“伪造藏钞”的罪名而被下狱,一方面让人觉得不可思议,另一方面也从侧面说明当年藏钞伪造之猖獗。

这一金融乱象到西藏和平解放后依然继续了很长时间,直到西藏民主改革开始才停止。

1955—1957年的套购银元(袁大头)风潮就是其最好的例子。

随着1956年西藏开始大规模建设,内地大量专业人员和建设人员、军政人员进入西藏,由于人民币尚且不能通行,他们使用的都是银元(袁大头),建设和日常消费都需要从尼泊尔、印度大量购买物资,进一步导致银元外流陡然加大。此时银元在加尔各答的售价高昂,印度商人大量套购银元,或付给卢比现钞,或开支票在噶伦堡兑现,甚至有的以秤称重量来收购银元,不点数,不挑选,手续很简便,银元大量外流,从1955年的10万元,竟然达到了惊人的2070万元。

这一外流速度引起了中国中央银行的警觉,银元外流被严格控制,其效果马上在市场上得到了反映:1957年下半年,在拉萨市场上,奢侈品如意大利大衣呢的价格暴跌三成,原来价值195块大洋的带日历欧米伽手表直跌到160大洋还无人问津。

这一近乎抽血式的掠夺贸易,使得西藏经济严重失血,在财政和金融上则完全听命于英国、印度银行,英国印度资本家变本加厉,用这些资本到西藏广泛放债,这就进入到殖民经济的最可怕的阶段,如此发展下去,整个西藏的经济会成为印度资本家的债务奴隶。

这一进程已经开始,到西藏民主改革前夕,阿里地区众多的宗(县)负债累累,经济上听命于印度资本家。仅凭西藏自己,已经完全没有力量从这个经济深渊中挣脱了。

这一重重经济铁链是如何得到解锁的?

首先,川藏、青藏两条道路的建成,对内地贸易的重新贯通,使得西藏的羊毛转而通过公路进入广大的内地市场,不再依赖于印度资本家,也不再受雪暴,价格波动、海运等局限,到了20世纪60年代,西藏在中央政府的支持下,由上海援建的毛纺厂在西藏林芝建厂。

通过这两条公路,使得内地物资进藏的速度快于印度,这条道路再也没有重重关卡、官僚机构乃至军阀的盘剥,成本反而低于印度。内地更加价廉物美的物资也成功地将绝大部分印度日用生活品挤出了西藏市场,四川、云南的砖茶重现西藏大地。

最后,中央政府有步骤地收回、赎买了各种藏银币和藏纸币,以稳定的人民币取而代之,严格限制贵金属出口,印度卢比逐渐无法自由兑换,其利润空间被大大压缩。到了1962年,中印边境战争之后,双方的贸易完全停止。

一个时代过去了,看似剧烈,其实平静。

对那些奔忙于江孜——噶伦堡商路的人来说,似乎有些落寞,由于边境往来和转口贸易锐减,亚东人民政府将一批原为转口贸易服务的骡夫和商民引导到农业上来,使他们的生活得到较妥善的安排。

这故事还有这样的一个结尾,是江孜商人们的背影:我们在江孜的采访对象普布次仁,其继父是唐卡艺人,也经常在江孜——噶伦堡之间奔走,做点生意。商路断绝之后,他长期滞留印度,后来回到江孜,颐养天年,1982年去世,终年84岁。

那一条曾经喧嚣,热闹,响彻骡子的蹄声,骡夫的吆喝声,商人的盘算声,见证过许多财富传奇升起破灭,带来希望也带来幻灭的江孜商道,随着一带一路南亚战略的开展,会再次引擎轰鸣,开始一段新的西藏财富之旅。

在此之前,请允许我们带您再次踏上这条传奇之路。