探索浩瀚宇宙 建设航天强国

——纪念中国深空探测12周年

2017-01-18栾恩杰

栾恩杰

(国家国防科技工业局 100037)

探索浩瀚宇宙 建设航天强国

——纪念中国深空探测12周年

The Rising China Space Heading for the Endless Universe

栾恩杰

(国家国防科技工业局 100037)

今年是中国航天创建60周年、中国开展深空探测12周年,又是“中国航天日”的设立元年,回顾这60年来几代航天人的持续奋斗和取得的辉煌业绩,心情无比兴奋和激动,其情难以言表。

按照中华传统文化,60年一甲子,12年一轮回。转眼之间,作为我国深空探测起始标志的“嫦娥工程”已走过了12个年头,我说今年是“嫦娥工程”的本命年。回顾12年前,我们为“嫦娥工程”立项、研制、发射工作的情景又清晰地浮现眼前,在此我想就深空探测立项的论证和实践中的一些思考做一个记录。

一 进入新千年的中国航天

1998年,我受国家派遣,与近50位航天战线同志一起来到国务院新组建的国防科技工业委员会(简称科工委)任副主任,兼任国家航天局局长。根据当时国务院总理朱镕基同志的指示:新的科工委的职责是,负责国防科技工业的行业管理,具体指行业规划、行业标准、行业监督、行业法规和行业政策等方面。对行业发展而言,制定发展规划是其重中之重。当时,科工委具体管理的航天部门是系统一司,有关国家航天局的工作也归入该司,委里分工由我主管该司工作,我们讨论和关注的中心议题就是中国航天怎样面对新的世纪,以怎样的姿态进入新的千年。我和系统一司司长郭宝柱及一司的同仁们经过反复思考、研究、筹划,得到了如下4点基本认识:

1)要以开放的姿态面向21世纪,揭开中国航天神秘的面纱,展示出中国航天人大步迈入新世纪的风采;

2)要以改革的精神开创新的发展局面,以“大航天”拓展观念,推动中国航天事业的进步和领域的扩展;

3)要以重大工程和重大项目为带动,夯实中国航天技术的基础建设和关键技术突破,提升我国在国际航天界的地位,并为科技发展和国民经济建设服务;

4)要以履行国家航天行业主管部门的责任心的高度,筹划国家航天发展的规划目标和对外的国际合作方针与政策。

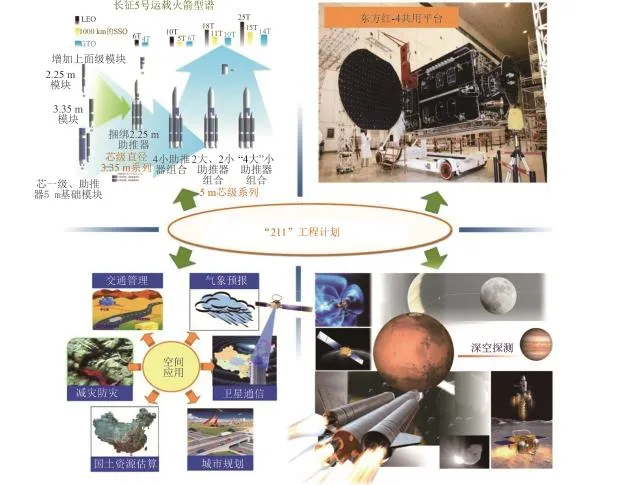

上述4点认识完整地反映在2000年发表的《中国的航天》白皮书(图1)中,这是我国国防科技工业的首个白皮书,它的发表在国内外引起极大的反响。我们在白皮书中第一次将空间技术、空间应用和空间科学纳入“大航天”范畴,表明中国航天已经从航天科技工业扩展到整个航天事业和航天产业,表明我们不仅仅筹划空间技术(火箭、卫星、地面、测发控等),而且也关注并服务于航天活动的应用,使航天为国民经济、国防建设服务,发挥其作为国家战略性产业的战略作用。特别是在空间进入能力、空间平台建设能力这两个核心技术上实现系列化发展,在空间应用上形成“天地统筹的一体化应用体系”,以及启动以月球探测为切入点的深空探测活动,带动和牵引空间科学的进步。这些重要思路和理念在白皮书上都有明确表述和展望,集中起来就是我们所说的“211”工程计划,即火箭、卫星两个型谱,一个空间应用,一个深空探测(参见图 2)。白皮书发表后,国内外反响极其强烈,很多老同事、老专家、老领导打电话表示祝贺,并嘱咐我们一定要做好、做细,不能放空炮,一定要实现这个目标。也有其他行业的同志们来电话,表示也期盼有一个相应的白皮书发表。

为了向国内国外宣传好白皮书内容和“211”计划,系统工程一司和科工委宣传部门做了广泛的宣传和报道。

图1 2000年《中国的航天》白皮书Fig.1 “China’s Space” white paper in 2000

图2 “211”工程计划示意图Fig.2 Schematic diagram of “211” project

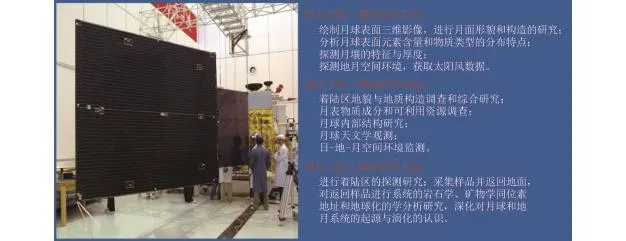

就深空探测而言,虽然白皮书已经写上了,全国各界都知道了,但那时这项工程并没有获得国家立项,而讨论立项问题又经过两年多的时间(2000年发表白皮书,2002年10月才提交论证报告)。我们不得不扩大队伍,增加论证依据,特别是回答火箭能力、探月的平台能力和测发控能力,因为这是我们第一次到达近40万km深空的航天任务,深空测控、轨道设计和平台姿轨控技术都面临关键的新要求和新考验。航天科技集团、航天科工集团、电子科技集团及总装备部、中国科学院等有关单位和专家的全力支持,使工程目标的实现得到了有效保证。在回答工程问题的同时,还要回答到月球去干什么,外国已经去过了中国人还去干什么等问题。对于这些问题,工业部门的同志是难以回答的,所以在论证中请来科学院的有关同志做了极大的努力,列出了我们可以并可能实现的科学目标(参见图 3)。非但如此,科学院的同志们还承担月球探测工程中与科学目标相适应的有效载荷与探测器的研制工作,以及为科学成果的应用研发应用系统。

正是在全国大力支援、支持,特别是在党中央和国务院的坚定决策下,“嫦娥工程”于2004年得到批准。

图3 “嫦娥工程”的科学目标Fig.3 The scientific objectives of the Chang’e project

从2000年发表白皮书至今已过去16年了,当我们回首并盘点白皮书提出的发展目标时,我们可以宽慰的是,当时的形势分析和决策是完全准确的,国务院决定发表《中国的航天》白皮书是非常正确的。我们航天人没有辜负党和祖国的期望和信任,没有辜负政府各部门和全国各界的支持。为实现所确定的目标,所有参与工作的同志奉献了他们的智慧和力量,他们的贡献是应当载入我国深空探测史的,他们默默无闻地实践着、奉献于祖国的深空探测事业。我们应当向他们致敬,其中包括许多航天界的老领导和老前辈,老同事和老战友。我可以代表他们说:航天人说话是算数的,我们没有放空炮。

无毒无污染的大火箭是“211”计划中运载火箭型谱的重头戏,现在已经完成研制阶段,目前正在海南发射场准备进行发射阶段的考核。

大平台的代表“东方红4号”已经完成研制,并在国内、国外的卫星上得到实现。

应用卫星和卫星应用得到了发展,天地统筹的一体化建设得到规划认可。今天,我们的卫星应用得到巨大进步,正在“一带一路”战略发展中发挥其作用。

以月球探测为切入点的“嫦娥工程”已经胜利完成前两期任务,2017年将在新的海南发射场,用新的“长征5号”火箭(图 4)发射我国首个月球采样返回探测器“嫦娥5号”。这个中国航天的“三新集结号”已经吹响。

图4 海南发射场远眺及“长征5号”运载火箭Fig.4 Overlooking Hainan launch site and the Long March 5 launch vehicle

二 深空首役“月球探测”

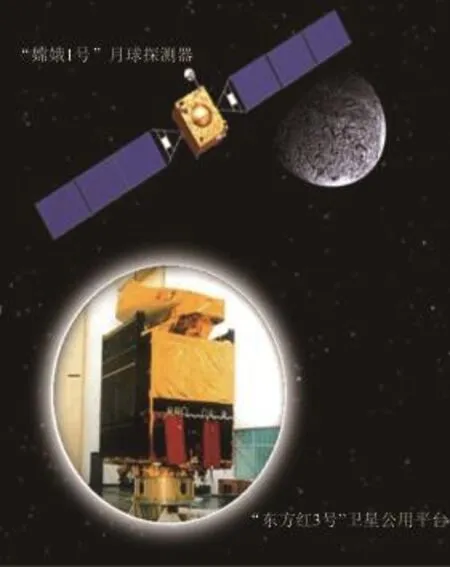

自从“嫦娥1号”(图 5)卫星进入发射场,人们的目光就聚焦在那里,从进场、测试、发射、入轨以及各调相轨道的实现,从中途修正到月球捕获形成绕月轨道器,从完成绕月探测任务到实施受控撞月并准确落到预定目标点,整个过程一直受到世人之瞩目,公开报道、现场直播、数据与图示即时公布,其开放程度是继1990年我国第一次承担外星发射服务(“亚洲1号”卫星)之后最高的,而且任务实施与国家重要媒体互相配合,其宣传力度、工程进展状况的透明度是空前的,客观上是一次丰富多彩的重大科技工程与广泛的科学普及活动紧密结合的成功实践。一时间,“嫦娥1号”“嫦娥工程”“月球探测”成为新闻报道中的常见词汇,“变轨”“发动机关机”“捕获”“环绕轨道周期”“绕、落、回”等成了大众通晓的基本概念。中小学生积极参与到探月热潮之中,大学生们对工程所涉及的技术抱有更大的热情。北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学等高校举办专题报告会、研讨会、科学论坛,中国科协还邀请港、澳、台科学家座谈,体现了国人对科技发展的关注和热情及对中国航天事业的支持和鼓励!

作为一个重大工程的领导群体,首先关注的是工程的技术路线。技术路线选择得如何,决定着工程的实施难度和取得成功的把握程度。根据当时已经具备的条件,概括起来可以这样描述“嫦娥工程”的技术路线:“采用成熟的技术、花费较低的成本,以集成创新实现我国首次探月活动;以工程目标实现为主、科学目标为辅,走出中国深空探索的第一步;在工程研制中以卫星系统为主线,以测发控为重点,适度建设基础设施。”简言之:“成熟技术、有限目标、突破关键、确保成功。”

图5 研制中的“嫦娥1号”月球卫星Fig.5 Chang’e-1 lunar satellite in development

现在来看,我们所以能在仅仅4年时间、20亿元投入的情况下,获得“嫦娥1号”工程的圆满成功,这条技术路线的确定是适合当时整体状况的。

有的同志认为,将“嫦娥工程”简练地归纳为“绕、落、回”是创新,我看不能这样讲,因为在我们之前国际上已经开展了一百多次探测活动,归纳起来大致可以分为飞越、撞击、环绕、降落、返回、有人登月,其中:飞越月球10次、环绕月球38次、撞击月球10次、降落月球27次、返回16次、其他试验性探测活动4次、有航天员参与的载人探月活动9次。在一百多次探月活动中成功59次。按其进行的顺序是飞越、撞击、环绕、载人试验性返回、降落、月面返回、载人登月及返回,这个过程并不是充分必要的顺序安排。

从降低工程风险,先易后难来看,先行进行撞击试验是有其合理性的,因为在进行撞击试验的时候,如果未能实现撞月,可能出现的过程有两种:一是飞越,二是环绕,而这两个过程并不是失败性的结果。如果将飞越或环绕确定为目标,它若出现撞击的现象,则是一个失败的结局。权衡这个关系,我认为前苏联将撞击试验作为探月的首选目标是一个合理的选择。我对中国探月的第一步也倾向于先进行撞击月球的试验,这是比较简单和比较容易实现的选择。大家可能还记得我当时讲的话“我们一定要去月球,就是在月球上放一个铁块子,写上‘中国造’,也是成功的”,因为它展示了我们的一个能力!

苏联从1958年9月23日到1959年9月12日首次撞月成功,历时一年,失败5次,其中火箭故障引起的失败3次,因控制系统引起的2次,其中一次是没有击中月球,变成了飞越,从距月球约6 000 km处掠过,另一次是因制导系统故障,未能进入奔月轨道。图 6是苏联1959年12月发射的“月球2号”,正是这个航天器首次成功实现了撞月。

图6 苏联“月球2号”月球探测器Fig.6 The Moon 2 launched by the Soviet Union

相比当时的苏联,我们的运载火箭技术是成熟的,控制系统的能力对完成探月目标而言也是充分的,所以在论证我国探月工程时我曾讲过:“目前核心任务是验证我们的工程能力和实现工程目标。”那时,在我的思考中还没有完整地建立“科学目标”这一需求,因为还没有证明我们是否有能力完成奔月这一新的宏伟计划。实现工程目标首先要保证火箭技术的可靠性,当时“长三乙”火箭已经研制成功,采用“长三乙”将增加我们工程的实施可行性,减少有效载荷的质量压力,但因“长三乙”发射次数太少,尚没有得到实际工程应用的更充分的可靠性验证,所以我们选择了比较成熟的“长三甲”火箭(参见图 7)。

同样,在“嫦娥1号”平台的选择上也是以成熟的平台技术“东方红3号”卫星平台(参见图 8)为基础,结合我国其他平台的优点,使平台的可靠性以其技术的成熟性得到保证。

对于我们不熟悉的科学目标,则请科学院的同志们提出意见,他们比较集中的倾向性意见是:先进行环绕探测获得对月表的基本科学认识,然后在月表就位探测,以对月表的地质进行适度的研究;希望能从月球取回一些物质在地球上开展分析。这个科学目标的提出是对我前面提到的以撞击开始的否定,我支持这种否定,这是一个向更高水平跃升的否定,但关键的问题是,我们的技术水平和工程能力能否满足实现这个“科学目标”的要求,这是工程领导必须审慎决策的问题。我们应当选择有一定把握实现的科学目标。如果没有科学目标的支持,工程意义大打折扣,所以这个问题不容回避。如果为了实现科学目标不顾当时的能力而仓促决策,将会为后续工程实现带来难以克服的困难,甚至会使工程“流产”。所以“嫦娥工程”“绕、落、回”这三步走的目标是在充分论证和各方面技术充分权衡的支持下确定的。

图7 “长征3号甲”运载火箭Fig.7 The Long March 3 A launch vehicle

图8 “嫦娥1号”选择“东方红3号”卫星平台Fig.8 Chang’e-1 selected the DFH-3 satellite platform

“绕、落、回”三个字简明地表述了我们探月的三步走,虽然它并不是什么创造,也不是什么创新,是别人在100多次探月活动中走过的路子,但我们确定的这三步走并不是简单的重复,在技术上要超过飞越和撞击这两步,直接进入环绕探测,这对探测过程而言是一个技术上的跨越。科学目标的确定,要服务于科学家的需求,但我们工业部门在接受这个目标的时候,就表明要为完成这个目标做出巨大的努力。在苏美探月历程中,苏联飞越8次、美国2次,这10次飞越任务,失败了4次,部分成功3次,只有3次是圆满完成的,而在飞越任务中有5次是试验从月球返回的技术。我们在缺少工程前期的先导性试验的基础上,实现“绕、落、回”的目的必定会遇到技术、基础、试验、队伍、管理等诸多问题,也为工程研制过程中遇到的测控难题埋下了伏笔。

技术路线的确定是一项工程最重要的决策,每一位工程领导者,都必须慎重权衡,我们在确定“嫦娥工程”的技术路线和“绕、落、回”三步走的过程中,绝不是领导小组一拍即定的。我们反复地征集各关键系统的意见,没有航天科技集团公司一院、五院、八院,总装测发控系统部门及科学院的有效载荷研制部门和应用系统的认真研究,就不会、也不可能定下“绕、落、回”这三步棋,特别是工程两总系统能团结一致、共同决策、共同攻关,为一个统一的目标共同努力,是全体队伍能统一意志、顽强攻关的重要保证。

我在回顾这段历程的时候,特别将技术路线的确定作为一个重点。就是想把这个关键的问题,放到一个关键的地位去认识它。反观我们有些工程没能实现目标,或者半途下马或者更改目标要求甚至更改原定的方向,就是因为在技术路线的确定上没有吸纳各方面的建议和意见,没有将工程立足在成熟技术保证的基础上。

路线确定之后,队伍建设是决定因素。我们集中了我国航天界的顶级专家组成两总系统,孙家栋院士为总设计师,火箭专家龙乐豪、测控专家陈炳忠、卫星专家叶培建、有效载荷专家姜景山,他们既是行业专家,也是各专业有威望的决策者,这就有了工程各系统并行工作的技术保证。在遇到地月传输信道余量不足的时候,各方尽力尽责,都为总体目标的实现而努力。当时的方针就是“按住西安,补充测控”。即卫星不能再降低一个分贝,余量由测控补充大口径接收天线来实现。卫星发送和地面接收两个系统携手,按时完成技术攻关和条件建设,保证了“嫦娥1号”的成功。

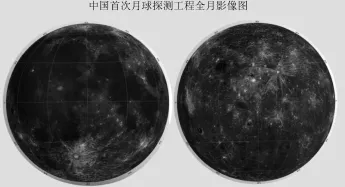

在诸多科学目标的实现条件保障方面,我们的着重点在相机的研制,即“科学目标,以月全图为主”,压力加到了西安光机所,观测相机总师赵葆常,带领他的团队圆满完成任务。当在科学院地面测控大厅的显示大屏上实时传下来第一条带月球的清晰影像时,赵总与全场的同志们热泪盈眶。我们两眼含着泪水,双手紧紧地握着。图 9是最后完成的全月影像图。

图9 “嫦娥1号”获得的全月影像图Fig.9 Chang’e-1 obtained the full Lunar image map

国防科工委作为工程责任部门,成立了由各任务承担单位组成的领导小组,先后由张云川主任、张庆伟主任任组长。“嫦娥1号”成功后,党中央、国务院和中央军委在人民大会堂召开庆祝大会,胡锦涛总书记为工程题词“嫦娥”,温家宝总理的“高水平、高质量、高效率”完成嫦娥工程的指示,都极大地鞭策、鼓舞着我们。在“嫦娥2号”“嫦娥3号”成功后,又在人民大会堂召开庆祝会,习近平总书记做出重要指示。这是党和祖国给予中国航天人的最大荣誉,是我们所有参研参试人员、全国各行各业支持我们的同志们共同的荣誉,是党的光荣和祖国的光荣。

经过近10年努力,我国已开辟了深空探测这一航天新领域;已经形成深空探测的一支完整配套的队伍,建设了可以初步满足深空探测任务要求的基础理论、技术和工程体系。

在各有关部门、研究院所、高等院校的支持下,成立了中国宇航学会下的深空探测技术专业委员会;创办了一份学术期刊《深空探测学报》。

目前,首要任务是要做好“嫦娥5号”的任务,使“绕、落、回”三步走的目标得到全面实现!

三 深空探测,走向未来

“十八大”以来,深化改革深入人心,各行各业全面贯彻“十八大”战略部署,大众创业、万众创新、产业转型、调整结构逐步深入。我国“十三五”发展规划已经发布,我有幸作为国家“十三五”规划的专家组成员,参与其中的学习、讨论、修改完善,使我学习到很多东西。对国家发展的前途充满信心,倍受鼓舞,同时也深感其难度很大,方方面面的困难极多。针对国防科技工业的发展,诸如空间进入能力和重型运载火箭、空间基础设施、空间应用、遥感应用、国际合作、强化基础建设等方面受到广泛关注和重视。

“十三五”发展规划的提出是我国现代化建设进入经济、社会、科学、技术全面发展,民生、环境,文化、文明协调推进的新时期,在这个新时期、新形势面前,我们科技工作者要以创新的思维理念,创新驱动的前沿意识和决胜的国防目标审视我们的计划和部署。

就深空探测而言,在10年探月的实践基础上,在工程目标和科学目标的确定上要有对先进技术的跟踪和系统集成的成果,也要有独立自主的开拓和先进技术的创新。就科学目标而言,不能满足于一般性的普通考察,而是要在人类未知领域有所探索,这就需要科学家和工程师的密切配合。美国LIGO引力波的发现,就是工程师和科学家合作的典范。

经过多次反复论证,我国行星探测已经起步。火星被确定为中国深空行星探测的第一站,这颗红色星球(在尘暴期呈火-黄色)像太空中的一团火光,在召唤着我们、等待着我们。美国人去了,欧洲人去了,印度人去了,中国人也准备好了,我们的火星探索之旅即将起航!

现在的问题是,在向深空出发之前,我们应当做好哪些准备工作?作为一个“工程”去实施,我们应当完成哪些必要条件的准备(也即“系统工程”中的“必要条件说明”)?我认为有以下几个方面的准备是我们必须完成的。

1.成熟的火箭能力

进入空间的能力是航天强国的重要标志,经过近20年的研制,我国大型火箭技术获得突破性进展,以无毒、无污染、大推力为标志的我国新一代“长征5号”系列火箭正式进入发射考核阶段,以“长征5号”主发动机为动力系统的“长征7号”首飞成功,2017年将以“长征5号”为运载,实施“嫦娥5号”的飞行任务。

“长征5号”的近地轨道能力可达25 t,这为我们深空探测活动的开展提供了基础性的进入空间能力的保证。以火星探测能力论,如果探测器5 t量级,则“长征5号”火箭的特征能量C3在8~15 km2/s2。有了“长征5号”的运载能力保障,也就为我国深空探测铺就了一条天路。

先进航天国家在进入空间能力方面,包括从地球进入外层空间以及在外空进行姿轨控和机动飞行的能力也在加快发展。人类以空间探测和载人空间活动为牵引的重型运载技术、空间推进技术进入快速发展时期。

1)重型运载技术方面。俄罗斯在化学推进系统的研发上一直处于国际先进水平,液氧-煤油发动机保持着领先地位,其200 t级(RD-191)、400 t级(RD-180)、800 t级(RD-171M)(参见图 10)及低成本液体发动机的研制具有重大优势。为满足载人登月和探火任务,俄罗斯曾提出发展80~130 t级运载能力的重型运载火箭的愿景,在RD-171M的基础上开展新型大推力液氧-煤油发动机的研究,同时开展液氧-甲烷(300 t级)发动机的设计和研发。

图10 俄罗斯RD-171M液氧煤油发动机,海平面推力约7 260 kNFig.10 The Russian RD-171M liquid oxygen kerosene engine, sea level thrust of about 7 260 kN

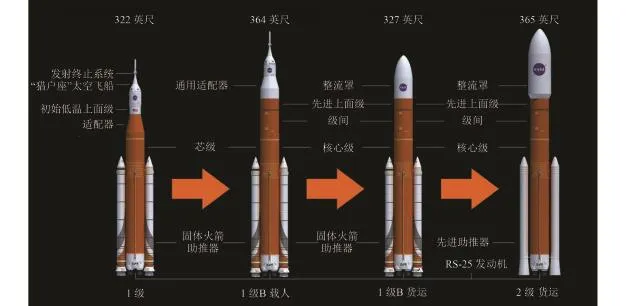

为了实现载人探火目标,美国NASA启动了重型运载火箭“空间发射系统”(SLS)的研制计划,第一步采用4台RS-25液体发动机(参见图 11)和捆绑2台5段式大型固体助推器(FSB),达到近地轨道(LEO)70 t运载能力;第二步通过采用新型探索上面级(EUS)等措施,实现105 t运载能力;第三步通过增加芯级发动机数量、采用先进捆绑助推器等措施,达到130 t运载能力。图 12为美国正在开发的“空间发射系统”重型运载火箭系列。

美国新兴航天企业SpaceX公司在现役“猎鹰-9”火箭基础上,通过捆绑两台通用助推器(每台装9个海平面推力620 kN的“隼-1D”发动机),使火箭起飞推力超过1 700 t,可实现54 t的LEO运载能力。该公司目前正在研发推力约235 t的“猛禽”(Raptor)液体发动机,启动了800 t级“隼-2”发动机的论证。

图11 美国RS-25氢氧发动机,海平面推力约1 860 kNFig.11 The American RS-25 hydrogen and oxygen engines, sea-level thrust of about 1 860 kN

用于进入空间的大型固体发动机得到快速发展,6月底美国进行了迄今推力最强大的五段式固体助推器(FSB)的地面静态试验,该大型固体发动机装药约630 t,平均推力约1 600 t,将用于美国“空间发射系统”重型火箭(参见图 12)的固体捆绑助推器。欧空局利用固体发动机研制了“织女星”运载火箭,其固体发动机(P80)直径3 m,装药88 t,质量比达0.92以上。固体分段式发动机可以实现大推力、大装药量、大质量比,已成为国外发展进入空间能力的重要选择。

此外,航天运载器的重复使用也成为研发的热门课题。火箭助推器的垂直起飞垂直降落、垂直起飞水平降落、海上平台回收,以及从空中平台发射火箭等都受到高度关注。

针对未来天地往返运输系统和太空摆渡的可控、可达性保证,高超发动机、变推力发动机也受到技术先进国家的极大重视,美国已突破亚燃冲压发动机技术,超燃发动机正在加紧研发并取得重要突破。英国正在为“云霄塔”研制“协同吸气式火箭发动机”(SABRE),并引入氦作预冷解决高超热防护技术。SABRE具有吸气式推进和火箭推进两种工作模式,既可在大气层内工作也可在大气层外工作,目前英国已突破该发动机预冷器热交换器等一批关键技术。

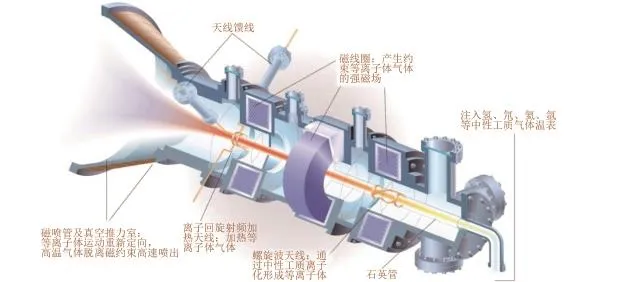

2)先进的空间推进技术方面。先进航天国家加大电推进与核动力技术的研发,美国NASA提出采用功率150~200 kW的太阳能电推进系统执行载人火星探测的货物运输任务,正在开发高功率的太阳能电推进系统。美国研制的变比冲磁等离子体火箭(VASIMR,参见图 13)样机VX-200比冲达5 000 s、功率200 kW,已进入地面验证阶段。美俄均启动了空间核推进计划,美国正在开展的“核低温推进”项目,将研制功率500 MW的核热推进系统。

图12 美国正在开发的“空间发射系统”重型运载火箭(资料来源:NASA官网)Fig.12 The “Space Launch System” heavy launch vehicles being developed by US (Source:NASA)

图13 VASIMR发动机结构示意图Fig.13 The structure diagram of the VASIMR engine

2.创新的工程目标、科学目标

我们为什么要到外太空?花钱在太空值得吗?经常会有人问到这个问题,国外的同行们也会遇到同样的问题。

人类是生活在地球上的智慧生物,人类的智慧表现在他们的思考,人类优越于其他生物的地方在于有探索真理的追求。人类总在给自己出题目,也总是寻求答案,在这个真理的追求中开始认识自己的家园地球、太阳系,产生了谓之为“科学”的理论和用于改变人类生存过程、条件、环境的技术。人类还把他们的眼光投向于深邃的宇宙,探索宇宙的开始和可能的未来,将宇宙演化和太阳系的存在、地球和人类的文明联系起来苦苦求索,试图回答“我们从哪里来”“宇宙从哪里来”这样的问题。

人类的智慧正在将我们的感知触摸到物质的本源、宇宙的边缘,引力波的提出和验证又为人类观测宇宙打开了一扇窗户。如果说“硬X射线的辐射可以表征黑洞的存在”是造物主留给人类以探其容的“天窗”,人类为窥视这个天窗而设计的各类探测手段就是“天眼”,我们航天人则是为科学家探索宇宙在搭设“天梯”。

所以我们可以回答,为什么要开展深空探测:为了人类的求知、为了人类的真理追求、为了揭开宇宙的奥秘。航天正是为这些探索提供支撑,铺设“通天路”!

中国行星探测的先锋号将于2020年奔赴火星。2020年将是人类探测火星的“热点活动年”,届时美国将实施“火星2020”任务;欧洲和俄罗斯联合发射火星着陆和巡视器,开展“火星生物学2020”任务;印度和法国开展“联合火星环绕探测”;阿联酋的“希望号”轨道器也将在2020年发射。

自1960年代的开始,人类实现了40余次火星探测活动,成功率近50%,具体情况参见图 14。通过这近20次的成功,人类已对火星的地貌、地质、大气层、土壤与岩石成分、内部结构、磁场和重力场诸多状况有了一定的了解和掌握。

图14 世界成功开展的重要火星探测任务及近期重大计划Fig.14 The world’s successful Mars missions and recent major programs

在行星的探测任务中,重点主要放在对行星的“表、气、土、水、磁、重”这六个方面的认识上,即重点获得行星的表面特征(物质、地质)、大气特征(组分、气候与气象)、水及痕象(有无水、水冰或水存在过的痕迹)、表面土壤(与着陆行星有关的地表风、尘暴、土壤尘埃、尘埃厚度密度、表∕浅层物质)、重力场(构建行星重力场模型)、磁特性(行星磁场、太阳风与极光、宇宙射线及空间环境等)。

有学者将人类探索火星的历程分为三个阶段:1960—1980年为第一高潮期;1981—1991年为平静期;1992至今为第二高潮期。从人类探火的频数上讲,这个分期有道理,也符合事物发展的间歇式推进规律。若从科学和技术进步的时间顺序看,我以为应将1960—1991年作为一个时期,即以“工程目标”的验证和试验为目的的技术能力实现期;1992—2010年,则可看做“科学目标”实现期;2010年以后进入“载人登火”目标期。

1)从1964年11月美国发射的 “水手4号”首次成功飞越火星,标志人类已有能力达到火星区域;1971年5月苏联发射的“火星3号”探测器首次着陆在火星,1971年11月美国发射的 “水手9号”首次环绕火星,表示人类已有能力进入火星轨道;1975年5美国发射的“海盗1号”首次实现软着陆,表示了人类已有能力到达火星表面,机器人的足迹踏上火星。

这个时期的一系列活动都是以工程目标为主攻目标,以科学目标为牵引性目标。这点与我国探月活动确定的方针:“以工程目标实现为主”“科学目标为辅”是一致的,这也是世界各国的共同经历。

2)从1992年开始,以“奥德赛”和“火星勘探轨道器”为标志的一系列环绕、落火、就位探测、火星车巡视探测,包括“火星快车”“机遇号”“勇气号”“凤凰号”和“好奇号”任务等,都有明确的科学目标,并且都是经过科学论证和选择,在普查基础上聚焦某些有限的重点科学研究项目进行探测。这时期的探测装置表现为高的分辨率,为大气、地表、亚表层、内部结构探测所需的各类传感器、遥感器的研制;巡视器智能化水平、现场操作能力大幅度提高,所以我将这一段时期称作“科学目标”的实现期,它是探测活动从以“工程目标为主”到以“科学目标”带动工程目标的阶段,以科学目标确定工程规模、载荷形式和运行状态。

纵观国际上这段时期科学目标的总牵引是生命科学,即回答“火星的生命痕迹,火星上水的存在与水的痕迹,生命起源;火星生存研究与探索、原位资源利用、生命保障和人居环境建设与保护等”。

3)从2010年美国政府提出“2030年载人火星探测远景目标”为标志,人类对火星的探索进入了一个新的时期,向“实现载人登火”的目标进军。

我国的行星探测先锋号正是在这个时期启动的。依据我国的空间进入能力和首次探火所必备的基本探测能力和测通能力,我们本可以在2013年实现火星探测,航天界的很多专家学者都力促2013年到达火星的目标,由于多种原因,当时没能实现。但人类探索火星活动的第三个时期我们赶上了,我们不应失去这个机会。

当前我国的火星探测计划确定的目标是“绕、落”一次完成,实现火星巡视探测,科学目标有创新、工程目标要可靠。为此,我们要以此次工程为牵引,突破关键技术,推动未来深空探索活动的发展。

3.关键技术突破

从深空探测任务需求出发,国外在相关的关键技术研发上已取得重大突破。

1)新能源系统。太阳能和核能在火星探测器上的应用已经较为成熟。美国“好奇号”火星巡视器采用以钚-238作为燃料的“多用途放射性同位素温差发电器(MMRTG)”,可产生2 kW热功率,用于热控和发电。美国已开展裂变空间电站和外太空星体驻留核反应堆设计研发。我国也已采用同位素热源用于“嫦娥工程”上。

在核能的太空利用方面,我们应进行外太空环境保护的研究,特别要重视采样返回样本的“纯洁性”和所在星体的“本底”保护。要研发无污染的太空能源。

2)进入下降和着陆技术(EDL)。进入地外行星、降落并着陆地外行星的技术统称为EDL技术,这既是将其描述为一个整体过程、又是将其归纳为统一的设计任务。在EDL技术中,第一位的是控制技术。

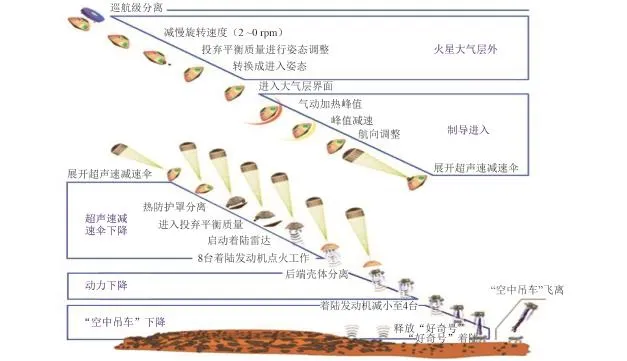

从国际上看,针对有大气层的目标行星,EDL一般经历“形、伞、推、缓”四个阶段,即首先是气动外形减速,其制动的双曲线的近拱点(也即制动后的椭圆近拱点)的选择是要慎重的。过低,航天器会在目标星大气层的减速下急剧下降,甚至会形成撞击;过高,则起不到近拱点大气减速作用。这个选择既要在设计时确定,又要有能力进行自主管理。应在自主管理上下工夫,使其能达到精确的制导控制。在此,“伞”指用大气制动的降落伞,“推”指反推火箭,“缓”指缓冲器。图 15为美国“好奇号”火星巡视器的EDL示意图。

图15 美国“好奇号”火星巡视器EDL示意图Fig.15 The EDL Schematic Diagram of US Curious mission

3)自主管理系统。对于深空运行的航天器,指挥人员很难做到及时操控管理,所以航天器本身应有中途的主动感知能力和管理系统以进行自主判断和控制。可以将具有这种能力的系统称为“有自主管理能力”的系统。这种系统必须具备下面的基本必要能力:自主定位定向、自主GNC、自主状态感知、自主状态控制、自主诊断分析、自主结构重组、自主能源管理、自主运行规划。

具有这些自主功能的系统可以称之为自主管理系统,其主要标志是自主运行规划,因为其他各项自主功能是自主运行规划的基础和必要条件。

在自主管理系统开发上,要加强航天控制系统的基础建设和原始创新的推动,特别是系统的仿真条件、仿真技术的基础研究,在仿真建模和模型数据库建设方面要发挥重点实验室的作用。

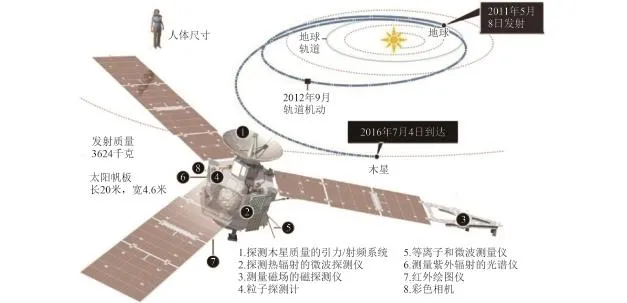

4)深空环境适应技术。深空强烈的空间辐射、大温差、小流星体、高真空、人造空间物碎片以及小行星、彗星及行星造成的轨道摄动等给深空探测带来新的挑战,开展深空探测必须解决这些问题。在地球磁场外,空间辐射可对电子设备和航天员形成极大威胁,需要解决强烈的空间辐射问题,开展保护、减轻电子设备和航天员损伤的技术。高辐射、超低温、高温差的环境对深空探测器采用的材料提出了新的挑战,巡视器或太空舱采用的结构与材料、轻质可长期执行任务的机械装置等均要适应深空环境条件。深空探测活动周期长,需要解决如何应对长期性的空间环境问题。美国“朱诺号”探测器(参见图 16)在太空中飞行历时5年,于2016年7月4日才到达木星,在环绕木星的一年中它还要承受超强的宇宙射线的照射,这将是对其总体设计和防护功能的严峻考验。

图16 美国“朱诺号”木星探测器示意图Fig.16 Schematic diagram of the US Juno Jupiter spacecraft

有人参与的太空探测活动,给我们提出了空间环境感知、空间环境条件与生命生存的适应性保障等技术挑战,这些问题是我们必须首先认识并必须采取措施解决的。这些技术必然会对地球生物的辐射防护、地球生物圈的感知与保护具有重大意义。

除了上述关键技术,未来开展行星探测等任务还需要突破传感器或遥感器(遥感探测几乎需要全频谱探测)、深空通信技术、表面上升技术、GNC技术、机器人技术、原位资源利用技术、航天员健康以及极端条件下的生存技术等。这些技术的开发和利用,与人们的未来生活息息相关。

此外,有关深空资源利用问题。虽然我并不认为NASA的“小行星采矿”是解决地球资源的一个出路,但这样的设想却也不乏创意,也许在若干时代后它会成为现实。现在可以看得到的利用太空微重力环境确实已经为“太空工厂”提供了广阔的思考联想和创造的时间和空间。“太空制造”也许会在不远的未来,在材料加工、药品制造、晶体材料生成、太空特有环境的利用上成为人们新的选择。NASA开展了“空间经济学研究”,并寄希望从未来的空间制造业中获利。

四 建设航天强国,任重道远

2016年4月23日习近平总书记为首个航天日作出重要批示。“探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。”这是祖国的呼唤、党的号召,是民族的期盼。“广大航天科技工作者要牢牢抓住战略机遇,坚持创新驱动发展,勇攀科技高峰,谱写中国航天事业新篇章,为服务国家发展大局和增进人类福祉做出更大贡献。”这是习总书记下达的动员令和对中国航天发展的总要求、总目标。

李克强总理在4月23日作出重要批示,要求我们在大众创业、万众创新、激发全社会创新活力方面,继续努力奋斗,为促进经济社会发展,提升国家综合实力作出新贡献,让“航天梦”助推“中国梦”早日实现。

建设航天强国,我们首先要回答的问题是,在当代具有什么样的条件或能力,才算是航天强国,我们应当在哪些方面去实践并实现我们的航天强国梦。这是一个很复杂的问题,也是一个必须回答的问题。这里我就自己的初浅理解提出几点思考,供研究。

我认为一个国家成为航天强国必须具备如下必要的基本能力:

1)强大的空间进入能力;

2)强大的科学、技术基础和重大工程实现能力;

3)强大的研制、生产、试验和验证能力;

4)强大的人才队伍和队伍的创新能力;

5)强大的应用能力及与国民经济、国防建设、民生发展的融合能力;

6)强大的空间基础设施的构建能力,包括其保护、持续发展的领先能力;

7)比较充分地满足社会发展所提出的需求的能力。

这里因篇幅所限不再展开,只是点出题目。

除了这七大能力之外,诸如国际合作能力、发展资金保证能力、基础条件(元器件、材料)保障能力等都可以归入上述能力之中。要在补短板上加大力度,要在卡脖子问题上下大工夫,集中力量,突破瓶颈,为我们的航天强国建设打开通道。

我们要安排好的第一项重要任务是做好发展规划。实现航天强国的目标是一项重大的系统工程,而系统工程的开启项就是需求分析和任务分解结构,所以要从社会进步的需求入手,确定发展方向和发展目标,确定行动安排。我有幸参加中国工程院组织的“中国工程科技2035发展战略研究”项目中“经济预测与需求分析”专题的研究工作,现将我在研究中的一点体会,在这里提出来供参考。

从国家层面而言,航天工程科技的发展需求包括民生发展需求、科技推动需求、国防需求、新兴产业推动和发展需求、空间科学与空间技术的需求、空间应用需求。在民生方面包括导航定位、遥感、通信,这些都是与人民生存和生活、环保息息相关的技术;国防方面包括未来战场的信息化、智能化、网络化,这些都离不开太空基础设施的保障,甚至深远海的信息,通信更要依赖于空间的链路保障;新兴产业中的太空生物学、太空制药、太空材料、太空农业、太空医学等已经开始进入人类社会之中;空间科学的进步促进了太空天文学、空间物理学、太空宇宙学、空间地球科学、太空环境学、比较行星学、太空生命科学的创新和发展。

早在20年前我们就开始研究的“小行星附着”课题,现在已经得到了极大的发展,取得了诸多成果,这为人类探测、确定危害地球的小行星,并使其改变危害状态的目的成为可能。

在未来深空探测活动中,要有独特的创新思路,我们的工作不是对前人已进行的探索的某些重复,而是在前人尚未进行的活动或尚未到达的领域有所创新,为人类的认知做出我们的贡献。

中国科学院近些年进行的空间科学探索及利用空间基础进行的科学活动是极具创新性、前沿性的活动。8月16日,我国发射了“量子科学实验卫星”,这是我国科学家率先行动,它一定会在“量子密钥生成”“远距量子纠缠存在”“星地间量子隐形传态的实现”上有所发现、有所发展,对人类量子通信做出独特的贡献。我赞赏这样的空间科学活动,即便没有完全达到最圆满的预想成果,也是值得支持和鼓励的。一个没有任何风险、一个完全可以预知的试验,只能是一种验证,绝不会是一个原始性创新。习近平总书记号召我们的青少年要“崇尚科学、探索未知”,要有“勇于创新的热情”,正是对原始性创新的鼓励和支持。

在规划我国深空探测的发展路径时,要密切关注国际发展动向,而且要有极大的国际合作热情。我国是国际宇航联合会的成员国,应积极投入其中的活动。太空属于全人类,美国NASA科学家卡尔·萨根曾将地球描述为“硕大宇宙夜幕中的一个孤独的圆点”,我们只是太空这个小点上的一员。

在规划发展计划时,要吸取国外同行已经取得的经验和教训,使我们的计划既有继承又有发展,既有补充也有创新。

在确定具体工程项目任务时,要充分利用我国的基础条件,特别是发挥全国大协作的优势,做到科学上有所贡献、技术上有突破性进步、工程上有各种资源的保证、资金上做到各方努力可承受;做到出成果、出人才、出效益,使我们的深空活动建立在可持续发展的基础上。

火星探索的先锋号任务已经确定,小行星、内行星、彗星及木星也将成为我们的探测目标。任务艰巨,前途光明,任重道远。让我们共同努力,实现伟大的强国梦!

通信地址:北京市海定区阜成路甲8(100048)

电话:(010)88306319

E-mail:lejoffice@139.com

[责任编辑:高莎]

V4

A

2095-7777(2016)04-0295-12

10.15982/j.issn.2095-7777.2016.04.001

栾恩杰.探索浩瀚宇宙 建设航天强国——纪念中国深空探测12周年[J].深空探测学报,2016,3(4):295-306.

Reference format:Luan E J.The rising China space heading for the endless universe [J].Journal of Deep Space Exploration,2016,3(4):295-306.

栾恩杰(1940- ),男,中国工程院院士。主要研究方向:自动控制,航天工程管理。

2016-09-26;

2016-10-26