日本城市能源利用与节能减排

2017-01-17赵刚

赵刚

摘 要:日本是世界第三大经济实体,同时也是资源消费大国。作为一个本身自然资源匮乏的国度,日本是如何在发展经济的同时,克服了能源短缺的问题?又是如何在提高能源利用效率的同时将对环境的污染控制到最低限度的?围绕上述问题,探讨日本在城市能源利用方面的节能措施以及对新能源在环保领域中所起的重要作用的同时,梳理了在京都会议后,日本的节能环保技术、理念,以及未来的发展趋势,以期为中国解决在新常态下,在推动城镇化经济发展的同时所面临的能源以及环境问题提供思路。

关键词:京都协议书;城市节能;新能源与技术革新;节能与智能

中图分类号:F205文献标识码:A文章编号:1004-2458(2016)06-0028-08

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2016.06.005

尽管经历了泡沫经济崩溃后的长期低迷和徘徊,日本依然是世界第三大经济体。但是作为一个缺乏自然资源的国家,尤其是面对上世纪70年代初期的石油危机后不断上涨的能源成本,日本的九大电力公司对行政的依赖程度到达了极点。不断上涨的电力价格不但影响了民生,也牵制了经济发展。以1997年的京都会议为契机,日本在提高能源产业技术的同时也在节能减排方面采取了各种各样的手段。作为一个高度实现了工业化和城镇化的国家,城市节能减排在提高能源利用方面起到了关键的作用。

一、京都议定书目标与城市节能的重要性

日本在1997年的京都会议上承诺削减排放6%的温室气体。作为具体措施,日本政府在2004年4月通过并制定了《京都议定书目标达成计划》。该计划书对日本的防止地球温暖化提出了两个目标和6个基本设想。具体而言,两个目标就是:(1)实现在京都议定书中所承诺6%温室气体排放的削减;(2)实现长期稳定的全球规模的温室气体排放的削减。6个基本设想则是为:(1)经济发展与环境保护齐头并进;(2)促进环保领域的技术革新;(3)促进参加各国间的合作并且确保信息的透明和共有;(4)采取多种灵活的方式进行合作;(5)重视评价体系(PDCA)的作用;(6)确保应对地球温暖化的国际合作的顺利进行。

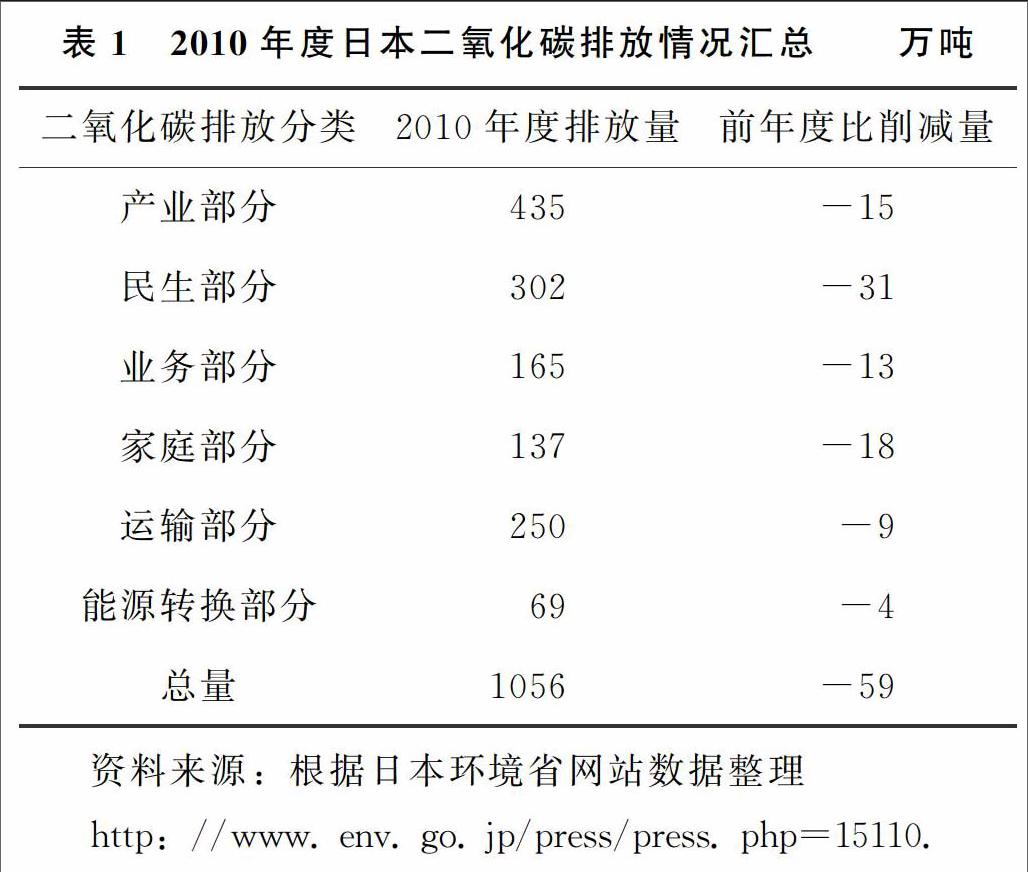

具体而言,日本的温室气体排放的基准数值为12亿3 700万吨。为实现6%的削减目标,日本在第一阶段的2010年必须将其温室气体的排出量降低到11亿6 300万吨。表1显示了日本在2010年度二氧化碳排放计划和变化情况,排放总量达10亿56万吨,占温室气体总排放量的91%。

为实现京都议定书的排放目标,日本除了继续强化对非能源领域的温室气体排放的限制之外,还对甲烷、氟利昂、一氧化氮等气体的排放也加以限制,并通过增加森林覆盖面积和城市节能等联动措施实现排放目标,特别是城市节能将发挥重要的作用。

日本的城市节能在政府的主导下,有一系列相当周密的规划。2005年3月,具有政府背景的日本综合资源能源调查会发表了题为《2030年的能源需求与展望》http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=01-09-09-082005年3月総合資源エネルギー調査会需給.的报告书。该文件在分别对能耗以及碳排放定量的基础上对未来25年日本的能源政策做出了一个整体规划。具体内容可归纳为3点:(1)确保提供安定的资源以满足日本经济结构变化的需求。(2)继续加强环境保护措施,积极导入新能源技术。(3)提倡充分运用市场原理,实现节能降耗的目标。

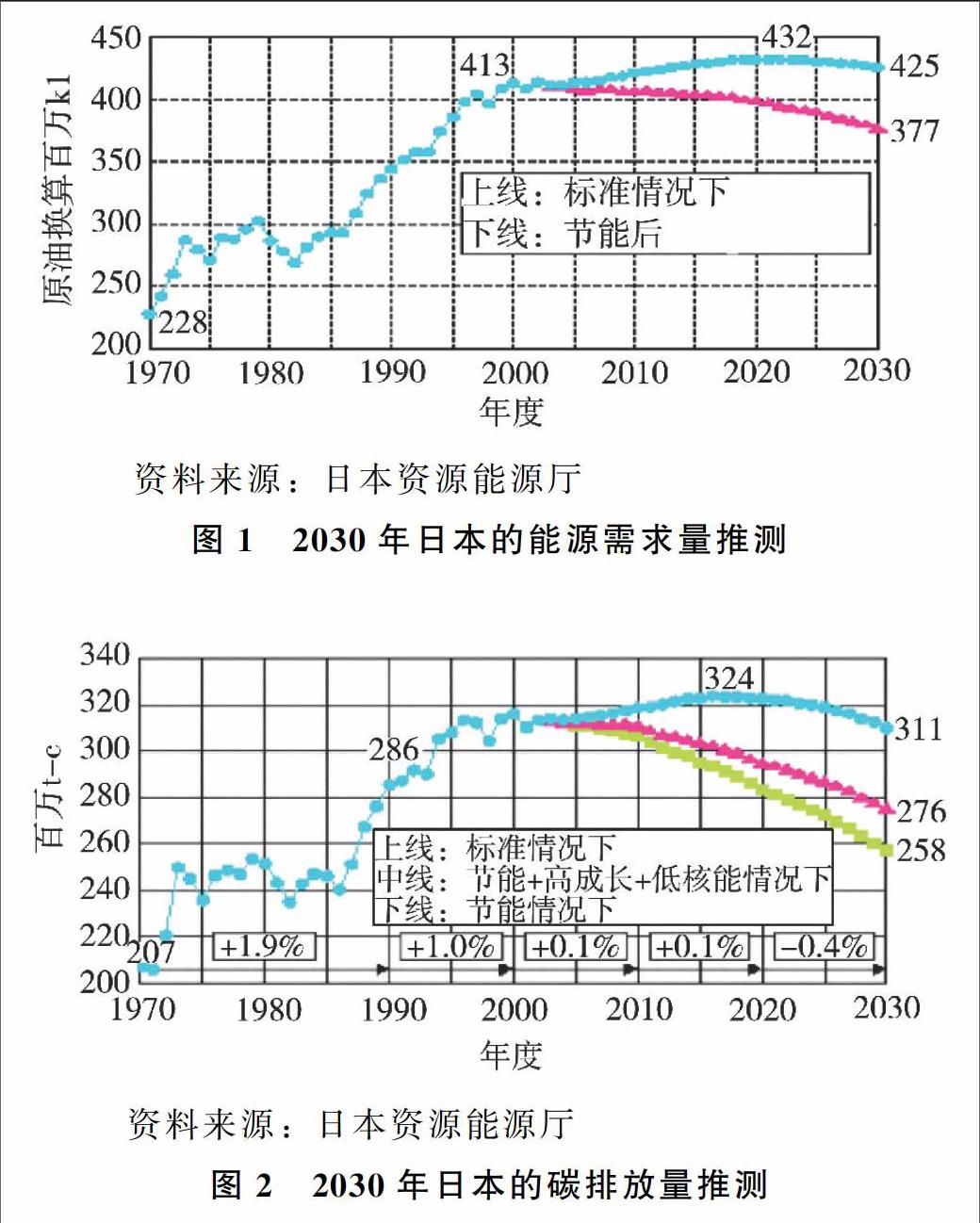

同时,日本经产省资源能源厅也以2030年为目标,对日本国内的能耗以及碳排放进行了推算。详见图1和图2。根据推算,在正常情况下日本在2020年达到能源需求的峰值,而2030年的能耗按原油换算应该为425(百万Kl),如果实施了节能减排则能降低为377(百万Kl)。同时,碳排放在2020年的峰值为324(百万吨),假设日本经济在节能减排与减少核能的同时保持高速增长,2030年的碳排放数值为276(百万吨),而一般情况下则为258(百万吨)。

从前述报告书以及资源能源厅发表的推算资料来看,从2005年到2030年的25年间,日本国内对能源的需求伴随人口以及社会结构的变化,以2021年为峰值其后略有下降,但从总量上来看依然较为庞大。而碳排放总量也基本上与能源消耗的曲线相似。为达到《京都议定书》日本承诺的6%减排目标,导入新能源、实行节能减排势在必行。

二、日本城市能源供给体系中的节能特征

迄今为止,日本的城市能源供给系统主要有两大种类,分别是电力供给系统和煤气供给系统。作为一个资源短缺的国家,日本把对资源的有效利用放在首位,从日本对其电力以及煤气的供给系统的细致划分和不断调整的举措,可以看出日本在节能方面所作出的努力。

(一)日本的电力系统

1.日本电力系统的历史轨迹

“东京电灯”是日本最初的电力公司,成立于1883年。1887年该公司在日本桥茅场町设立了火力发电工厂,输送直流电源。伴随市场需求的增加,1897年该公司购买德国设备,在浅草建成了频率为50赫兹的交流电厂。同时在关西又购买了美国设备建成了频率为60赫兹的交流电厂。直至今日,日本国内东西电流频率不同的起因就在于此。二战前,日本的电力公司,(包括“东京电灯”)基本上以民营为主。二战时,伴随军部势力的扩大,电力系统也归置于国家统治机器之下。成立于1938年的国营企业——日本发送电株式会社,在1941年正式发电,同时肩负管理日本全国的电力系统的责任。

战后,被打破国家垄断的日本发送电株式会社从1951年起,按地理分布被分割为(北海道、东北、北陆、东京、中部、关西、中国、四国、九州)等9个公司。被分割后的9家电力公司在1964年公布的新《 电气事业法》的指导下,在不断进行技术革新的基础上,以“提供低价安定的电力供给”橘川武郎『電力改革 エネルギー政策の歴史的大転換』講談社2012年2月発行第88-89页。为宗旨,为日本实现经济腾飞提供了能源保障。

2.日本电力系统的燃料构成以及电力系统的主要分类

日本现在的发电系统主要有以下5种形式,分别是火电(煤炭、石油、天然气)(约60%)、核电(约20%)、水电(约20%)、风电以及太阳能发电。前述9家公司伴随冲绳施政权由美国返还日本,1972年日本成立了第10家电力公司-冲绳电力。提供电力保障,另外还有“电源开发”、“日本原子力”等两家电力供应商进行市场调节。从2000年日本为了推进节能减排,推行电力资源市场化,允许一般企业参与迄今为止属于垄断的电力行业。在此背景下从2012年起,具备50万千瓦发配电能力的公司被允许参入电力市场。

日本的电力行业可按照以下6个部分进行分类,分别是:(1)一般电气事业者;(2)配给电气事业者;(3)配给供给电气事业者;(4)特定电气事业者;(5)特定规模电气事业者;(6)自发电事业者。

这里的一般电气事业者是指,东京电力等10家大型发电公司。上述公司在其区域内拥有发电设备、电网并可进行电力配给业务。配给电气事业者是指,拥有200万千瓦发电设备,为一般电气事业者提供电力保障的企业。现在有“电源开发”“日本原子力”等两家。

配给供给电气事业者是指,除配给电气事业者之外,为一般电气事业者提供一定规模以上电力保障的企业。特定电气事业者是指(IPP:Independent Power Producer),在限定区域内,用其所有的发电设备进行发电并配送的企业。特定规模电气事业者是指,拥有自己的发电设备,通过其他电力公司向特定规模(50千瓦以上)的客户提供电力的公司。而自发电事业者是指在私有地内安置发电设备并向私人出售电力的企业。

此外,日本的电力行业还有一个所谓的“特定供给制度”,具体内容就是:允许自发电企业将电力提供给与本企业有密切关联的客户的相关规则。

3.日本电力系统改革与节能减排

战后日本电力系统有3个主要特征:(1)民营;(2)发送电一体化;(3)区域化垄断经营。在此基础上,日本的电力系统依托一般电气事业者(东京电力等10家大型发电公司)的配电网络进行发送电,长期以来前述十家公司垄断了日本的电力市场。在1995年11月30日《电气事业法》修改之前,日本的电力供给关系是由电力公司主导的,电力公司几乎包揽了包括发电、电网建设和销售的所有渠道,自发电只占了极少部分。但是以1973年的石油危机为契机,日本从制度改革和市场调节两个方面进行了改革,尤其是从1995年到2004年之间,日本的电力供给系统明显发生了一系列变化——在导入市场竞争机制的同时,包括风能发电等多种形式的新型能源技术投放市场,实现了节能减排的目的。具体而言表现在以下3个方面:

(1)以法律形式推动电力市场化。以1995年第1次修改《电气事业法》为契机,日本对电力供给进行了市场化经营。为推行电力自由交易,从1995年至2003年短短八年之间,日本对《电气事业法》进行了3次修改。其间新设立的电力批发商(IPP)和特定电力商制度打破了传统电力公司对电力市场的垄断。同时为保证市场的公正透明以及排解各种纠纷,日本还在2004年设立了社团法人电力系统利用协议会为电力市场提供保障服务参考(日)日本電気事業連合会ホームページ相关内容http://www.fepc.or.jp/enterprise/jiyuuka/outline/hensen/sw_index_01/index.html.。

(2)导入特定电力商(PPS)制度,打破传统电力公司的垄断。继2000年3月对使用2000KW以上的高压电用户实行电力自由化政策之后,从2005年4月起,日本对50KW以上的所有高压电用户开放了市场。根据这一政策,特定电力商(PPS)可以利用电力公司的电网为一般家庭提供配电服务。而根据未来将实施发送电分离的原则,传统的电力公司在发送电的时候,也将成为特定电力商(PPS),从结果上推动了电费价格竞争,给消费者带来了实际的好处。比如东京电力实施的“蓄热调整契约”空気調和衛生工学会編『建築·都市エネルギーシステムの新技術』2007年発行第243-244页。制度,为夜间使用电力的客户提供优惠70%的电价,有效实现了高峰期的电力分流,达到了节能减排的目的。

(3)催生新能源加入市场。伴随电力市场自由化的推进,各大电力公司为提高竞争力,不断寻求新的能源以取代传统能源进行发电。在上世纪70年代石油危机发生后,日本迅速改变了以往过度依存于石油发电的状况,天然气以及核电在短期内得到了迅速发展。2011年3月11日东日本大地震后,日本的核能发电政策面临困局,在相关政策的鼓励下,大型太阳能发电以及风力发电近年来在日本得以迅速发展,已经成为一种新生力量。同时,自发电的市场份额也呈现出不断上升的趋势。

(二)日本的煤气供给系统

煤气作为照明燃料始于19世纪的英国,1812年煤气灯首次出现在英国伦敦街头。日本是在1872年引进煤气灯技术的,但是发展迅速,至1915年日本已经有了90多家煤气公司。大正以及昭和初期,日本街头的照明基本上都依靠煤气燃料。战后,伴随日本经济的快速发展,煤气燃料也普及到了一般家庭。现在日本拥有大约210家煤气公司,燃料也由原先的煤炭转换成天然气。天然气占日本能源总量的15%,作为世界上最大的进口国,日本主要从印度尼西亚和澳大利亚进口天然气。

1.日本燃气的主要分类

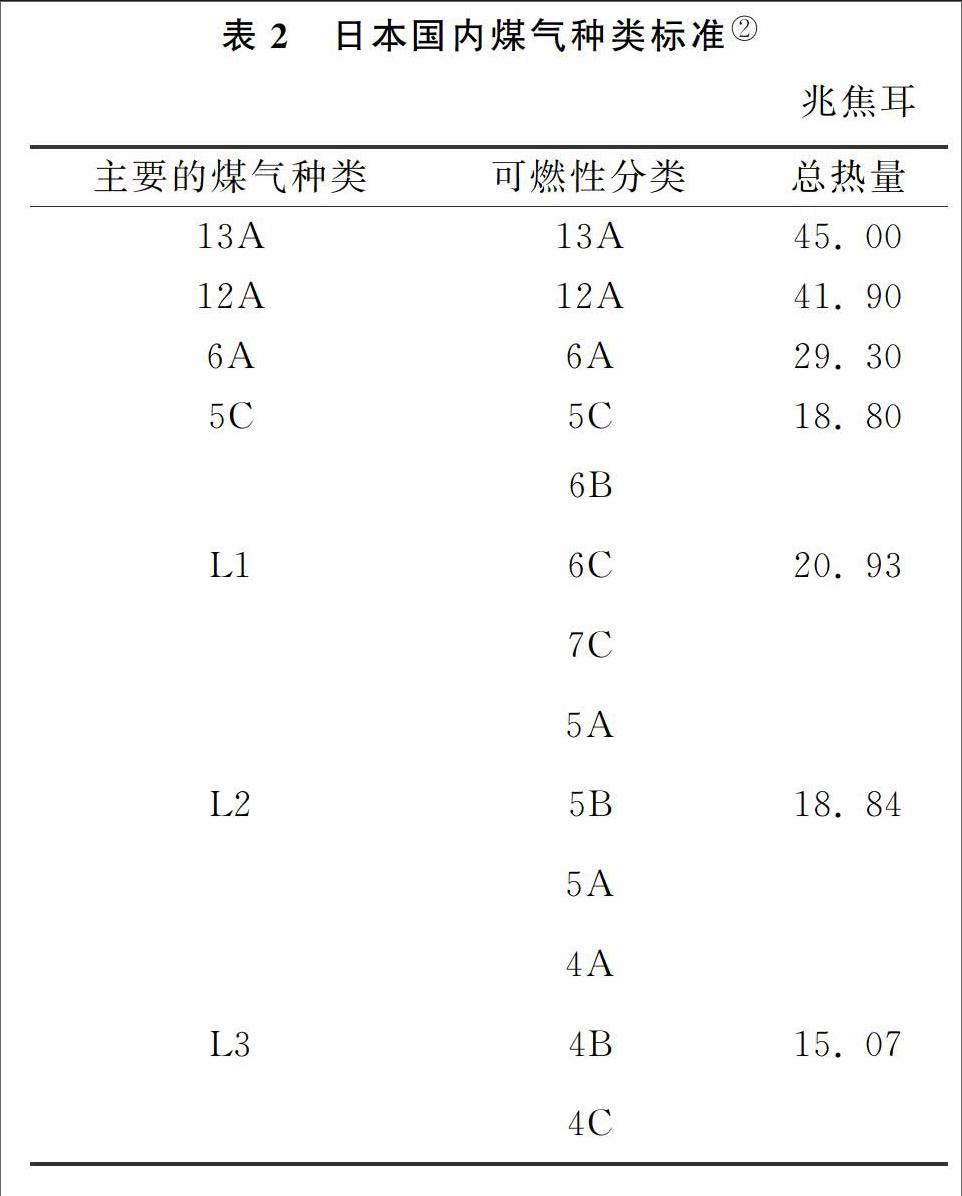

日本的燃气主要分为两大种类。第一类被称为城市燃气,第二类被称为LP(Liquefied Petroleum gas)燃气。城市燃气根据其可燃性又分为7类13种(见表2)。

在日本根据《煤气事业法》进行商业服务的企业,被称为“一般煤气事业者”。日本的燃气现在大部分都是从国外进口的,进入市场之前,经过去除硫磺、一氧化碳等工序后进行液化(LNG)处理。液化处理后的LNG燃料在正式进入市场前,又根据不同的热量要求掺入LP燃气并以气化的状态以高压(1.0MPa)输送到煤气中转站,根据客户不同的需求再次调整气压,以中低压(1.0~0.1MPa)的形式输送至客户终端。

2.日本的煤气供给保障

与电力供给系统相同,日本的煤气生产供给也全面实现了市场自由化。根据1954年通过的《煤气事业法》,只要向经济产业大臣进行申请并得到批准,任何公司原则上都能参与煤气关联的产业。同时由于日本又是一个资源贫乏且自然灾害多发的国家。根据迄今的统计,在地震灾害发生后,因为煤气燃烧造成人员伤亡的比率一直是最高的。因此,在提高煤气有效利用率的同时,确保安全使用煤气也是日本煤气供给系统的重要课题。

为达到上述目的,日本主要采取了以下4个方面的措施:

(1)注重煤气输送管道质量。日本大部分的煤气管道都由一家名为JFE Engineering Corporation的公司进行铺设,迄今为止,这家公司已经为东京煤气,大阪煤气以及东邦煤气这3家日本最大的煤气公司铺设了1.3万公里长度的煤气管道,高品质的煤气管道保证了煤气的使用安全。

(2)导入自动供给调整系统。针对不同季节以及早晚煤气使用高峰,日本导入了能预测管理煤气使用量的MACS系统,通过电脑远距离程控操作,及时调整气量供给以及气压,极大程度降低了单位能耗。

(3) 燃气输送实施阶段性调压。跟电力输送一样,燃气在输送的过程中也会产生损耗。根据统计,天然气在液化或气化的过程中的损耗率约为15%枝広淳子『エネルギー危機からの脱出』ソフトバンククリエイテイブ、2008年5月発行42.。为尽量减少这样的损耗,同时也是为了确保输送转换时的安全,日本采取对厂家生产出的燃气进行高压模式的输送,在输送过程中又分别进行调压控制,(详细参见图3)

如图3所示,煤气公司加工后产生的煤气进入输送管道后,经过高、中、低3个调控阀门的调整分别输送给相关的客户。值得关注的地方是——在煤气输送时,针对不同的客户群,中压调控进行了再度细分(中压A 3~10kg/cm2,中压B 1~3kg/cm2),这样的调整既能保证有效利用能源,又能确保设备和人员的安全。

(4) 在发展大规模管道煤气的同时适当保持一定规模LP燃气。日本从1929年开始使用LP燃气(Liquefied Petroleum gas),最初时作为飞机燃料使用。LP燃气正式走入民众家庭是在1953年,最高峰时的使用量曾经达到1 970万吨(1996年),现在的使用量约为1 550万吨(2013年)。由于LP燃气具有适用性强,安置方便的特征,在日本一些偏远地带的集落以及不适宜集中铺设管道的地区,LP燃气依然发挥着重要的作用。并且日本的法律规定,用户规模70户以上的LP燃气设置区域适用现行日本《煤气事业法》,而70户以下的区域对应于《液化石油天然气法》,地方政府根据上述法律进行监督管理。

3.日本的煤气新能源与技术革新

在日本,煤气主要用于家庭燃气以及大型建筑的冷暖设备。伴随科学技术的不断提高,出现了以各种煤气为主要材料的新能源,其中以CGS和氢电池最具有代表性。

CGS(cogeneration system)。该技术泛指使用煤气,使之在同一台设备上同时可进行发电和输送热能的手段。由于CGS的节能和高效,CGS在大型建筑物被用做燃气发电,而在一般家庭被当做燃料电池。在地震多发的日本,由于CGS使用的燃气是用中压输送的,在安全近年来以燃气(CH4)为动力源的CGS技术被广泛地运用到日常生活中。利用CGS技术在发电时因为只发生氢氧化合反应而非常环保。同时,高分子类燃料电池(PEFC)固体氧化类燃料电池(SOFC)以及磷酸类(PAFC)燃料电池也逐步进入了家庭。

氢电池。该技术是指将氢气作为燃料电池的原料,利用氢气易保存的特点,随时随地在智能燃料电池设备里注入氢气使之产生电能的一种方法。目前该技术在福冈县北九州市已经被实际使用于民生。可以预计在不远的将来,伴随技术的不断进步以及相关法律的配套,氢气电能会越来越被广泛使用。

三、日本城市能源使用上的节能措施与技术创新

2011年3月11日发生的东日本大地震,是促使日本加快改变其能源政策的重大契机。福岛第一核电站的核泄漏,使日本不得不重新审视其核能政策。同时由于“阿拉伯之春”引发的中东地区的政局不稳,也使日本当局担忧既有的能源保障受到冲击中津孝司。『日本のエネルギー政策を考える』創生社2012年12月発行。P226-227.。此外,也是为了实现《京都协议书》的承诺以及达到节能减排的的目的,日本在提高利用传统能源有效利用率的同时,着力于不断开发新的能源。在上述背景下,日本加快推动了区域集中供暖、低碳型城市、节能型城市等新型节能减排模式。

(一)以三大都市圈为中心的区域型集中式供暖已备雏形

冷暖房设备无疑是城市能源的消耗大户。日本主要以“热供给事业型”和“成套设备集中型”两种形式以区域单位为城市的冷暖房提供能源。前者的“热供给事业型”基于《热供给事业法》(日)経産省資源エネルギー庁ホームページhttp://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/other/effective_use/law001/.,是日本城市冷暖房能源的基本形式,“成套设备集中型”是对前者的补充。同时,为配合城市能源建设,日本还制定了一系列相关的法律。比如:与城市能源设施的建设关联有《都市计划法》、《建筑基准法》,与配管铺设关联的有《道路法》、《关于共用沟渠整修的特别措施法》、《道路交通法》,与热源水关联的有《河川法》、《港湾法》、《下水道法》,与设备设置有关的有《消防法》、《电气事业法》,与城市能源全体关联的则有《关于合理使用能源的相关法律》、《关于推进防止地球温暖化的相关法律》等。

与欧美100多年前就开始的区域集中供能相比,日本的区域集中供能起步较晚。日本最初的区域集中供能始于1970年的大阪万国博览会的会场。

迄今为止,集中供能建设工程在日本一共有过3次高峰期,分别为上世纪70年代初期,90年代以及本世纪初。范围从初期以首都圈大城市为中心扩展到了现在覆盖全国的地方都市。

所谓区域集中冷暖房供能是指:由一个或多个供能平台通过管道向多个建筑物提供冷热水(蒸气)从而达到冷暖房效果。由热源设备、输送设备、接收设备3个部分构成,适用于建筑物相对集中的区域。

集中供暖的热源主要来自于热电、煤气、垃圾燃烧、设备排热,用蓄热槽等设备将上述能源进行临时保管后,根据不同客户的需求(冷房4°~7°,暖房120°~180°高温水等)通过管道进行输送。

集中供暖用的机械设备主要有加热用的热泵(heat pump)、锅炉(boiler)系列以及冷却用的冷冻机系列(蒸气压缩冷冻机,吸收式冷冻机以及吸附式冷冻机)。

供热输送方式分为6管式,4管式和2管式3种。

输送管道的选配根据各地的实际情况进行判断。埋设的方式也因地制宜分直接与间接方式进行埋设。

由于区域供暖的前提条件是人口相对集中。以东京都为中心的三大都市圈几乎集中了日本总人口的一半以上,在该地区实施区域集中供暖无疑能更有效的利用能源。至2006年为止,日本全国一共有约80家企业,在154处区域(东京60处)实施了区域供暖,占日本冷暖房耗能总量的1.4%(日)空気調和衛生工学会編『建築·都市エネルギーシステムの新技術』2007年発行P7キ.。

(二)消除“城市热岛”,建设低碳型城市

伴随城市化的发展,人口流动以及生产生活趋于集中,城市的生态环境发生了变化,照射在泥土和植物上的热能原本可以变成蒸气挥发并使周围的温度降低,然而当热能照射到水泥与柏油路面时热量会被吸收,路面的温度高于天气的温度,特别是在夏季时,空调排热更会使局部温度高于气温,在大城市里出现了“城市热岛”现象。

“城市热岛”概念在上世纪70年代被日本建筑界接受。日本的环保部门与建筑部门对热岛问题进行了详细的调查。学界一致认为“城市热岛”不仅会增加能源的支出,还会波及人类的健康,加重空气污染,破坏自然生态平衡。为应对“城市热岛”,日本各个地方根据各自的实际情况,积极采取了对应措施。主要有以下3种类型:

1.建设城市绿洲

以东京都为例,东京都在2002年制定了《东京都环境基本计划》,削弱“城市热岛”是其中最为重要的一项内容。东京采取了以下3种方法用于对应“城市热岛”。

(1)削弱“城市热岛”。还原城市的绿化是一项重要的手段,为此东京都在2002年通过了《环境保护条例》,条例规定建筑面积超过1万平米的建筑物,在建设申请阶段有义务提交与环保相关的计划书。2005年3月以后更是追加了“削减热岛”的项目,规定1千平米以上的建筑物无论是改造还是新建都必须保证20%以上的绿化面积。

(2)导入新技术。在技术层面,用于降低建筑物表面温度的高反射率涂料的开发正在紧锣密鼓地进行着,2004年武藏野大学研制出了能使建筑物表层温度降低15度的纳米涂料,现在该涂料已经运用于市场。

(3)建设城市风道。为使市区密集地带的热能得以迅速的散发,日本一些城市利用靠近海洋的有利条件,积极疏通城市的风道,使污染的空气和热能得以快速释放。诸如在高层建筑的周围设置对应的绿地、在建筑群的上风处建设大型绿地公园,还有对河流周围的风向进行测量计算后再规划建筑配置等等。

(三)从节能到智能——日本城市能源问题的未来构思

2011年3月11日,日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸,造成重大人员伤亡和财产损失。地震引发的海啸影响到太平洋沿岸的大部分地区。地震造成日本福岛第一核电站四个机组发生核泄漏事故。

311地震后,日本朝野一直在争议是否需要恢复核能发电。作为一个资源紧缺的工业国家,核能的确是一个必不可缺的资源,但是如何在地震频发的日本保证核能发电万无一失却是一个无解之题。在有限的条件下,提高单位能耗,减少能源支出或许是日本目前的唯一选择,而日新月异的科技进步无疑给这种选择提供了可能。如同渡文明所说的;“东日本大地震给予了日本探索人类第三次能源革命的使命”(日)渡文明『未来を拓くクール·エネルギー革命』PHP研究所2012年3月発行P12.那样,日本正在举“产官学”之力推动节能减排。节能城市计划和智能城市计划就是其典型的举措之一。

1.节能城市计划

日本早在1993年就制定了建设节能城市的计划并付诸于研究。1993年4月在旧通产省工业技术院的统筹安排下,财团法人日本节能中心将“新技术开发计划”,“节能开发计划”和“地球环境技术开发”计划进行了合并,重新制定了“节能城市研究计划”,集中力量对包括城市能源的回收、运送、技术更新、供给等围绕提高城市能源有效利用率的问题进行了综合研究。

该计划主要分6大部分,分别是未利用能源的回收转换技术、能源的运输和储存、能源的供给与利用、减轻环境负荷的技术、节能关联技术、系统化技术(日)空気調和衛生工学会編『建築·都市エネルギーシステムの新技術』2007年発行P7.。参加该计划的机构基本上都来自于一线,几乎包括了日本国内所有大企业。而政府方面则由通产省工业技术院负责牵头,国立研究所以及新能源产业技术综合研究开发机构(NEDO)负责科研保障。重视的程度可以说是倾举国之力也不为过。

迄今为止,该机构的研究成果已经被广泛用于指导日本的城市能源布局。在日本现在已经有被官方认可的节能型城市26所,并且还在不断增加。

2.智能城市计划

智能城市是节能城市的2.0版,日本的智能城市的目标是:在抑制二氧化碳的排放的同时,还能将能源利用率达到最佳状态。并且智能城市还应具备应对自然灾害的能力。

所谓智能城市简而言之就是将迄今为止依托大型供电设施为基础的“系统型” 能源和从住宅、商业设施等产生的电力、热能转化的“分散型”能源,用智能网络进行系统化管理,最终达到能源的“自产自销”。

智能城市还处于试验阶段,目前最为成功的事例是2013年6月在大阪胤市,由大和建筑设计施工的SM·ECO晴美台建筑群。该建筑群的所有能源都来自于太阳能,利用家庭用蓄电池进行能量转换,由家庭能源管理系统(HEMS)进行能源管理。

伴随科学技术的发展以及人类社会对提高生活水平的普遍要求,可以预想在不远的将来,全世界范围内必将涌现越来越多的智能城市。中国应该牢牢把握产业升级的良好时机,积极吸收日本在能源利用方面的经验教训,在推动城镇化建设的同时,在城市节能建设方面取得更大的进步。

[参 考 文 献]

[1]枝広淳子. 摆脱能源危机[M].东京:软银创造出版,2008.

[2]橘川武郎.电力改革——能源政策的历史性大变动[M].东京:讲谈社,2012(2)88-91.

[3]中津孝司.对日本能源政策的思考[M].东京:创生社,2012(12)225-227.

[4]日本热能供给事业协会.热能供给事业便览[M].东京:旭出版,2012.

[5]日本空气调和卫生协会.建筑与城市能源系统的新技术[M].东京:丸善书店,2007.

[6]渡文明.开拓未来的冷能源革命[M].东京:PHP研究所,2012.

[责任编辑 李 颖]