高速铁路与经济增长的因果关系

——基于时空理论视角下中国省域面板数据的计量分析

2017-01-17李红昌LindaTjia胡顺香刘李红

李红昌,Linda Tjia,胡顺香,刘李红

(1.北京交通大学经济管理学院,北京 100044;2.香港城市大学亚洲及国际学院,香港 999077)

高速铁路与经济增长的因果关系

——基于时空理论视角下中国省域面板数据的计量分析

李红昌1,Linda Tjia2,胡顺香1,刘李红1

(1.北京交通大学经济管理学院,北京 100044;2.香港城市大学亚洲及国际学院,香港 999077)

针对中国高速铁路供给对经济增长和产业结构的影响,以及产业结构、城镇化率、人口密度如何决定高速铁路供给等问题,对高速铁路与经济增长的即时效应、快速效应和慢速效应机理进行分析。研究认为,从高速铁路对经济增长角度来看,2005~2014年中国省域面板数据实证表明:高速铁路在十年间的即时效应和快速效应不断降低,高速铁路的高时间价值与高出行成本特性主导的慢速效应占据支配地位,导致高速铁路对全国和中部地区经济增长没有显著影响,对东部地区有显著正向影响,对西部地区有显著负向影响,说明总体上高速铁路并不是经济增长的原因;从经济增长对高速铁路角度来看,Logit模型计量经济增长对高速铁路触发的影响表明:经济增长本源性需求内生出对高速铁路的即时效应、快速效应和慢速效应的派生性需求,经济增长以及第三产业、城镇化率、人口密度变量显著决定高速铁路供给。

高速铁路;经济增长;城镇化率;人口密度;即时效应

2016年国家发展和改革委员会审批通过《中长期铁路网规划》,规划到2020年高速铁路营业里程达到3万公里,2025年3.8万公里,2030年实现省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。基于这一背景,高速铁路必将对中国经济增长产生重大影响,需要进一步研究高速铁路对经济增长的相关性和因果性,以及高速铁路对不同时空条件下的中东西部以及不同产业的经济影响,为国家更好地发展高速铁路网络提供理论和实证支持。

一、问题提出

20世纪下半叶以来,高速铁路在日本和欧盟国家取得了突破性发展,并对运输市场和国民经济发展产生了深远影响。1964年,日本东海道新干线的运营为铁路客运注入了新的活力,这使人们开始注意到高速铁路对沿线区域和城市经济所产生的巨大影响。20世纪80~90年代,欧盟的法国、德国、西班牙和意大利等相继建设和运营高速铁路。2000年,美国第一条高速铁路也开通运营。韩国的KTX高速列车也于2004年正式投入运营。2003年,速度目标值达到200公里/小时且预留基础设施250公里/小时的秦沈客运专线开通运行。2008年8月1日,为迎接2008年“奥运会”而建设的中国第一条时速达到350公里/小时的京津城际高速铁路开通运营,中国高速铁路开始得到快速发展。根据国际铁路联盟和中国铁路总公司统计数据,截至2015年年底,中国高速铁路里程(按照国际铁路联盟UIC的标准)达到1.9万公里,占世界高速铁路总里程60%以上。而从国际铁路联盟最新统计数据来看,全世界每年有16亿人次通过高铁出行,其中中国通过高铁出行的旅客数量达到8亿人次,占全世界高速铁路出行总量的50%。目前,中国已经成为世界上高速铁路路网规模最大、动车组移动设备数量最多和高速铁路规划和在建里程最高的国家。

结合世界发达国家高速铁路建设和运营的实践经验来看,高速铁路必将对沿线区域和城市经济产生深远影响[1],而中国也不会例外。高速铁路大规模的投资、建设和运营,使中国进入了“高铁时代”,这不仅改变了中国的交通格局,改变了人们的价值观念和出行方式选择,更改变了中国的区域经济结构。因此,在中国高速铁路快速发展的大背景之下,高速铁路沿线区域和城市的经济发展和空间形态将会发生重大的改变,从而中国的整体经济发展也会受到巨大的影响。但有学者[2]认为,中国高速铁路超前发展,导致民众出行成本增加,从而抑制了而不是促进了经济增长。美国国家经济研究局[3-4]研究了1850至1860年美国铁路对经济的影响,认为铁路对中西部城市化和人口密度没有什么影响,但美国经济发展却是导致铁路发展的原因。与此相对应的强调铁路经济促进作用的学者[5-7]实证研究表明,高速铁路作为重要的国民经济交通基础设施能够促进经济增长。

经济地理学和运输经济学研究的一个重要领域是交通运输与经济关系。交通运输与经济增长之间存在复杂的多重因果作用机制,分析铁路、公路、水运、民航等交通基础设施与经济增长之间的关系是学者研究的重点领域[8-9],两者之间存在着双向因果关系[10],因此,作为一项重要的交通基础设施,高速铁路与经济增长之间的因果关系是十分值得深入研究的问题。

二、分析框架

本文将经济增长和高速铁路的关系纳入到本源性需求和派生性需求,以及高速铁路的即时效应、快速效应、慢速效应的分析框架。图1是高速铁路与经济增长之间作用关系的示意图,其中经济增长是本源性需求,是决定交通运输供给水平、结构和质量的根本性决定因素,而高速铁路是影响经济增长的重要派生性需求,会对经济增长产生作用,但作用会随着时间演进而趋于不断下降。当达到一定时期之后,高速铁路只是经济发展的基本背景条件,并不能对经济增长产生显著影响。高速铁路在与经济增长相互作用的过程中,即时效应、快速效应和慢速效应都可能是正向效应或负向效应,正向效应就是高速铁路促进经济发展的效应,而负向效应则是高速铁路抑制经济发展的效应。即时效应是指高速铁路修建和运营能够引起人们出行行为(或者说诱发潜在出行需求)和沿线站场枢纽房地产价格的立即上升,或由于高速铁路过度超前引起的可达性降低对人们出行造成障碍;快速效应是指高速铁路修建和运营由于缓解了客运供需矛盾以及释放了即有线货运能力引起的产业布局和人口流动,或由于高速铁路在促进大城市和发达地区经济聚集同时形成了对其他地区的虹吸效应;慢速效应是指高速铁路修建和运营在较长时间内只是经济发展的派生性需求,起到了适应经济发展需要作用。如果发展缓慢或高标准建设及低效率运营,则会限制经济发展潜力。在长期慢速效应背景下,高速铁路只是作为派生性需求适应经济发展需要,经济增长以及制度条件将是决定高速铁路供给的根本性原因。

(一)高速铁路对经济增长的决定机制

从高速铁路对经济增长的作用来看,本文的逻辑分析框架是,由于中国高速铁路建设和运营成本高,它适应了中国东部发达地区的需要,符合高速铁路发挥作用的Banister条件,即高速铁路交通条件与经济条件、社会条件和制度条件有机耦合,使高速铁路产生的即时效应和快速效应是正向的,但是高速铁路对中国中西部地区可能产生负向的即时效应和快速效应。考虑到中国经济和产业结构的复杂性,高速铁路与经济之间的互动关系十分复杂。由于中国高速铁路建设和运营时间有限,慢速效应将随着数据和案例的积累得到进一步的深化研究。由于中国高速铁路建设成本较高,并且具有一定的超前性[2],可能会使得高速铁路对经济增长的总体影响不显著。

高速铁路是一种方便、快速、便捷的交通运输工具,能够极大缩短时空距离,降低广义出行成本,提高可达性水平和经济潜力指标,有效满足高时间价值群体出行需求,影响人口流动、产业布局和经济增长,进而影响经济发展的水平[11-12]。Ahlfeldt等[13-14]通过对德国的科隆到法兰克福之间的高铁沿线的经济发展进行实证分析,发现在GDP的增长中,高速铁路的贡献率达到了8.5%。中国高速铁路的建设和运营,是对交通基础设施质量的一个重大提高,会对沿线区域的经济增长带来巨大的促进作用[15-16]。本文认为,高速铁路对经济增长的作用受到所处时空维度的影响:从时间维度来看,高速铁路投入运营时间越长,高速铁路对经济增长的即时效应和快速效应就会出现时间衰减,慢速效应将起支配作用,高速铁路只是经济增长的必要而非充分条件。中国高速铁路长期内将成为经济增长的背景条件,并会对高速铁路网络边缘区域的经济增长率产生负向影响。这主要是因为高速铁路对经济增长的影响可以表现在经济因素、投资因素和政策因素这3个方面,影响的程度则主要取决于高速铁路线路布局、建设成本和环境成本等各个方面的因素,并且高速铁路所带来的间接经济效益很难有效衡量[9,17]。虽然有一些学者认为目前并不能确定高速铁路对经济增长的影响,即使存在影响也是短期影响,但从2005~2014年10年的时间跨度来看,中国高速铁路对经济增长具有可观测的直接或间接推动作用已经得到很大释放,高速铁路对经济增长的效果将变得日益确定。从空间维度来看,高速铁路在中国中东西部的作用不尽相同,对于中西部地区来讲,高速铁路超前发展不仅使得即时效应和快速效应难以实现,而且使得慢速效应长期内成为主导力量,也就是说,高速铁路未来只能起到支撑中西部经济发展的作用,这从逻辑上指向了高速铁路只是经济增长的结果而不是原因的基本判断。

(二)经济增长对高速铁路的决定机制

高速铁路等基础设施与国民和区域经济增长之间存在着双向因果作用关系[18]。本文认为,在即时和快速的时间框架内,特别是在高速铁路车站近距离范围内,高速铁路会起到十分显著的经济促进作用。但随着时间维度的不断拉长和空间维度的不断扩展,高速铁路将最终被经济发展变量决定。铁路在中国作为重要的交通基础设施和综合运输体系中的骨干运输方式,与经济增长之间也存在双向因果作用关系。也就是说,铁路的发展能够影响城镇化率和人口密度,表现为即期效应和快速效应显著。反过来看,城镇化率和人口密度又决定了铁路的供给[4],即高速铁路是经济增长的派生性需求,慢速效应的经济逻辑和较大的时空尺度将会导致经济增长是高速铁路供给的根本原因,经济增长对高速铁路的供给概率或触发作用,将会随着经济发展和增长而变得更加重要。这就是本文要实证的基本假设:从时间维度和中国东中西部空间维度来看,高速铁路不会显著影响经济增长,不是经济增长的原因;经济增长是触发高速铁路建设和运营的本源性需求,是高速铁路供给的原因。

三、模型设定与计量方法

(一)高速铁路影响经济增长的计量模型

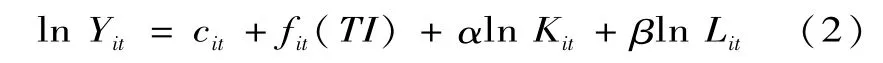

交通基础设施是经济增长的重要影响因素,根据扩展的柯布—道格拉斯生产函数[19],本文在技术进步因子的基础上引入交通基础设施项,即高速铁路这种交通基础设施的经济增长影响变量。本文计量基于扩展的柯布—道格拉斯生产函数如式(1)所示:

式中,Yit为省份i在第t年的产出水平;Ait为省份i在第t年的全要素生产率;e(fit(TI))为省份i交通基础设施在第t年对全要素生产率(FTP)影响;fit(TI)为城市交通基础设施规模的函数;TI为省份i在第t年的交通基础设施的规模;Kit为省份i在第t年的资本;Lit为省份i在第t年的劳动力。

公式(1)两边取对数有:

式中,cit为常数项,α与β为系数。

交通基础设施按照运输方式的不同,可包含铁路、公路、水运、民航和管道等。由于中国航空和管道这两种运输方式的基础设施相关数据通常没有分省市的统计数据,同时考虑到在2005到2014年间,中国铁路、公路和水路运输在所有交通运输方式中所承担的运输服务占比具有绝对优势,并且铁路、公路和水路这3种交通基础设施在各省均有广泛分布,因此本文选取铁路、公路和水路来作为交通基础设施的衡量指标,其中铁路包括普通铁路和高速铁路。

因而

其中,Git为省份i在第t年的普通铁路发展水平;Bit为省份i在第t年的公路发展水平;Dit为省份i在第t年的水运发展水平;Eit——省份i在第t年的高速铁路发展水平;γ为系数。

为了从多个维度和视角研究交通基础设施对经济增长的作用途径、作用方式和作用效果,作者分别选取营运里程密度、换算运量、换算周转量和虚拟变量来衡量各地区普通铁路、公路、水路以及高速铁路的交通基础设施水平。其中,G1it(公里/平方公里)表示普通铁路营运里程密度,B1it(公里/平方公里)表示公路营运里程密度,D1it(公里/平方公里)表示水运营运里程密度;E1it(公里/平方公里)表示高速铁路营业里程密度;G2it(万吨)表示普通铁路换算运量,B2it(万吨)表示公路换算运量,D2it(万吨)表示内河航道换算运量,E2it(万吨)表示高速铁路换算运量;G3it(亿吨公里)表示普通常规铁路换算周转量,E3it(亿吨公里)表示高速铁路换算周转量,B3it(亿吨公里)表示公路换算周转量,D3it(亿吨公里)表示水运换算周转量;另外,E4it是表示有无高速铁路的虚拟变量(有高速铁路则E4it=1,没有高速铁路则E4it=0)。

结合公式(2)和公式(3),可得本文最终数理模型:

式中,εit为扰动项。

(二)经济增长对高速铁路的影响模型

为了分析经济增长对于高速铁路供给的影响,本文所采用的评定模型为:

式中,pit为省份i在第t年的高速铁路的修建概率;Hit为省份i在第t年的城镇化水平;L为省份i在第t年的GDP总值;Jit为省份i在第t年的人口密度;α、b、h为系数。

因此,Logit模型可表示为:

式中,Eit高铁供给的虚拟变量。此处的Eit用上文的E4it来表示,即:有高铁,则E4it=1;无高铁,则E4it=0。

四、变量和数据说明

(一)变量说明

本文设立的模型中所包含的变量可以分为经济发展变量、交通基础设施变量、资本存量变量和劳动存量变量4种类型。

(二)数据说明

根据2006~2015年《中国统计年鉴》,本文从中获得了各省、自治区和直辖市的GDP、人口、城镇化率,第一、第二和第三产业增长及就业人口量等相关指标及其数值。

交通基础设施变量的数据方面,根据2006~2015年《中国统计年鉴》,铁路、公路和内河航道的线路长度、客运量、货运量和客运周转量等数据,以及高速铁路营业里程、客运量、客运周转量等数据从中整理加工得到。铁路换算运量、铁路换算周转量、公路换算运量、公路换算周转量、水运换算运量、水运换算周转量等均按照《中国大百科全书——交通》中的换算系数以及各个行业的传统计算习惯,按照公式:

利用相应的运量和周转量数据换算得到,其中,铁路客货运换算系数为1,公路客货换算系数为0.1,内河航运换算系数为0.33。

在固定资本存量方面,名义固定资本形成额和相应的投资价格指数等数据均来源于1978~2015年《中国统计年鉴》,并按照公式:当年固定资本存量=上年固定资本存量×(1-折旧率)+当年实际固定资产形成数额计算得出。其中,经济折旧率按照加权平均法计算为10.096%[20]。

(三)数据描述

本文涉及的各变量指标描述性统计分析见表1所示。高速铁路与经济增长之间的关系是本文所研究的重点,为了从数据上直观体现二者之间的相关性,以相关系数计算为对象,分别用各省、自治区和直辖市的普通铁路营运里程密度、公路营运里程密度、水运里程密度和高速铁路营运里程密度,与人均GDP进行相关性分析。表2是中国不同地区的交通基础设施与人均GDP相关性分析列表,从表2的从相关性系数结果来看,高速铁路营运里程密度与人均GDP之间呈现显著正相关关系,说明两者之间有显著的相关性(因果性需要进一步分析)。比较高速铁路和普通铁路营运里程密度与人均GDP相关系数可以发现,东部地区高速铁路相关系数普遍大于普通铁路相关系数,中部地区高速铁路相关系数与普通铁路相关系数处于相当水平,西部地区高速铁路相关系数普遍小于普通铁路相关系数。比较东中西部地区高速铁路营运里程密度与人均GDP相关系数可以发现,相关系数呈现东部大于中部、中部大于西部的情况。

为了直观地观察高速铁路的供给与经济增长之间的关系,本文选取2014年各省的人均GDP以及各省开通高速铁路的年份进行分析。分析发现,在中国高速铁路开通较早的省区,相应的人均GDP也普遍较高;反过来说,那些人均GDP较高的省区,相应的高速铁路开通年份也通常要早一些。这个比较直观的分析结果印证了本文提出的基本假设,即高速铁路与经济增长之间存在着特定类型的因果作用关系。

表2 中国不同地区的交通基础设施与人均GDP相关性分析

五、高速铁路与经济增长因果关系估计结果

(一)数据检验

在高速铁路与经济增长因果关系的实证分析过程中,通过对面板数据估计进行Hausman检验,表明采用固定效应模型适应高速铁路对经济增长以及经济增长对高速铁路的影响模型构建,使不同省、自治区和直辖市的固定效应和样本数据的时间差异性得到控制,从而更有效地分析高速铁路与经济增长的因果作用关系。

(二)高速铁路对经济增长作用的实证结果

我们采用了高速铁路里程密度(E1)、高速铁路换算运量(E2)、高速铁路换算周转量(E3)、有无高速铁路(E4)4种方法来观察高速铁路对经济增长以及第二、第三产业的作用强度。考虑到换算运量、换算周转量和经济增长变量之间的内生性问题,采用更接近工具变量法(IV)和有无法(W ith-and-W ithout)的高铁变量更能客观反映高速铁路的经济作用。由于交通基础设施可通过影响交通可达性、前后向联系、劳动力共享、知识溢出等影响经济增长[5-6,12,21-23],下文根据包括空间结构效应的扩展柯布道格拉斯区域生产函数形式,对高速铁路对经济增长影响进行实证估计,表3是4种模型下的高速铁路对全国整体经济增长的影响估计。

综合R2和参数估计值可以看出,资本log(K)和劳动力log(L)均对经济增长有显著的贡献,并且资本边际贡献率大于劳动边际贡献率。由于换算运量、换算周转量与经济增长的内生性问题,重点观察不同交通方式的营业进程密度和虚拟变量对经济增长的影响。估计结果显示:公路变量B1对经济增长在1%水平上显著,印证了公路在运输市场结构和快递业中的主导地位及其对经济增长的支柱性作用;铁路营业里程密度G1对经济增长在5%水平上不显著,说明随着运输化高阶化[24]常规铁路客货运输活动对国民经济和社会发展的边际贡献不断减弱;虽然高速铁路在理论和实证上会产生即时效应、慢速效应和区域经济影响,但高速铁路并没有像预期的那样在2004~2014年期间对国民经济增长有显著的正向促进作用,高速铁路营业里程密度变量E1和高速铁路虚拟变量E4对经济增长均在10%水平上不显著,在某种程度上说明中国高速铁路存在局部上建设时序超前和“被高铁”抑制交通出行需求问题[2,25]。

表3 4种模型下的高速铁路对全国整体经济增长的影响估计

考虑到中国东中西部地区经济社会发展的不均衡性和梯度发展特点[26],高速铁路供给侧对经济需求侧的影响应当会有一定程度的区域差异性。为了观察高速铁路对中国不同区域经济增长的经济效应,我们选取了更能够避免内生性的模型1和模型4来进行估计,表4是中国东、中、西部高速铁路对区域经济增长影响估计结果。

从表4中可以看出,东、中、西部高速铁路对经济增长的作用差异非常明显,在东部地区高速铁路的经济效应都显著为正,而且虚拟变量比高速铁路营业里程密度作用更为突出,这可以从高速铁路供给侧有效满足了东部地区铁路客货分线和高可达性需求侧的即时效应来加以解释。在中部地区高速铁路的经济效应均不显著,这可以从高速铁路短期内没有引起庞大高铁客流和产业发展加以解释,郑西高铁等每天只有少量的20多对旅客列车就是例证。在西部地区高速铁路的经济效应总体上可以判定为负向效应,原因是中国西部地区幅员辽阔,有无高铁并不能在数量上显著拉动经济增长,但高铁营业里程密度却在1%水平上显著抑制经济增长,这说明高速铁路在改善日出行距离、加权平均出行时间等[27-28]指标的同时,由于较高的出行费用在实际上大幅度恶化了经济潜力等指标,从而抑制了西部地区经济增长能力。

高速铁路对第二、三产业发展的作用估计同样实证了高速铁路对东、中、西部影响的差异性。估计结果显示:高速铁路对全国和东、中、西部第二产业发展均起到了抑制作用,但对全国和东部第三产业发展起到了促进作用,对中部没有显著影响,对西部起到了抑制作用,表5是全国和东、中、西部地区的高速铁路对第二产业经济增长的影响估计,表6是全国和东、中、西部地区的高速铁路对第三产业经济增长的影响估计。

从全国和东、中、西部来看,高速铁路不是全国经济增长的原因,却是产业结构调整的重要动因。在聚集经济机制作用下,高速铁路促进劳动力、资本和信息等资源进一步向中心城市及第三产业集聚,间接诱致了产业结构调整并抑制了第二产业发展水平。但是,高速铁路对第二、三产业作用在东、中、西部呈现显著的差异性,高速铁路虽然没有显著促进中部地区第二产业发展,但其回归系数却是正值;高速铁路对东部地区第三产业发展明显有利,但对中西部并没有什么显著影响,这应当和中国正在实施的产业空间转移有很大关系。

表4 中国东、中、西部高速铁路对区域经济增长影响估计

表5 全国和东、中、西部地区的高速铁路对第二产业经济增长的影响估计

(三)经济增长对中国高速铁路发生性的估计结果

借鉴美国经济研究局关于铁路与经济因果关系的研究成果[4],特别是美国学者关于铁路与西部大开发因果关系的争论[29],结合其采用的线性机率模型(LPM)[30],论文采用Logit模型估计包括经济增长、城镇化率、人口密度在内的经济指标对高速铁路发生性影响,表7是全国经济增长对高速铁路发生性影响估计。

表6 全国和东、中、西部地区高速铁路对第三产业经济增长的影响估计

表7 全国经济增长对高速铁路发生性影响估计

模型理论上应当写成ln[p/(1-p)]=α+βx的形式,Logit回归的系数β没有直接经济意义,需要做一个反对数变换来解释。表8是全国经济增长对高速铁路发生性影响估计系数转换值,表8中的系数及其相应转换值,便于观察相应经济变量对高速铁路发生性的影响大小。估计结果显示:经济增长变量、城镇化率变量和人口密度变量是高速铁路的成因。由于在中长期内,经济发生要求交通运输方式的速度目标值、舒适性、安全性、可达性等指标与其相适应,特别是中国城市二元经济结构要求农村劳动力向城市产业转移[31]和第三产业劳动力匹配、知识共享和报酬递增对时空压缩[32-36]的内在要求,导致高速铁路这一运输方式供给的产生。

表8 全国经济增长对高速铁路发生性影响估计系数转换值

东、中、西部经济增长变量对高速铁路发生性影响估计系数转换值估计表明:中国东部地区的第二和第三产业对高速铁路供给具有非常重要的决定性影响,接近1.0的转换值说明东部新型工业化和产业结构升级内生了对高速铁路需求;中部第三产业是高速铁路供给的主导动因,同时人口密度系数转换值有0.001 6的影响;西部第二产业和人口密度系数转换值为1和0.72,说明相对于东中部地区而言,西部地区主要依赖本地及东、中部第二产业转移和劳动力人口增长而派生出对高速铁路修建需求,表9是东、中、西部经济增长对高速铁路发生性影响估计,表10是东、中、西部经济增长对高速铁路发生性影响估计系数转换值。

表9 东、中、西部经济增长对高速铁路发生性影响估计

表10 东、中、西部经济增长对高速铁路发生性影响估计系数转换值

六、政策建议

本文首先对高速铁路与经济增长的即时效应、快速效应、慢速效应机理进行分析,然后运用扩展柯布—道格拉斯函数估计高速铁路对经济增长的影响,再采用Logit模型估计经济增长对高速铁路的影响,得到高速铁路更多是经济增长的结果而不是原因的结论。高速铁路在很大程度上是经济增长、第二和第三产业发展、城镇化率和人口密度等经济变量“适应性”变化结果。经济增长更多是有无高速铁路原因的判断得到了格兰杰因果检验的证实,表11是中国经济增长与有无高速铁路的格兰杰检验结果。特别需要注意的是,人口密度有0.998的可能是修建高速铁路的原因,而高速铁路只有0.052的可能是人口密度变化的原因,这与铁路经典研究文献结论高度一致。

表11 中国经济增长与有无高速铁路的格兰杰检验结果

基于2004~2014年中国省域面板数据的实证分析结果说明:第一,从全国范围来看,高速铁路是经济社会发展的派生性而不是本源性需求这一基本属性,以及东部地区交通运输本来就非常发达和中、西部地区交通快速发展的现实,决定了高速铁路对全国经济增长没有显著影响,高速铁路并不是全国性经济增长的原因。高速铁路虽然不是全国经济增长的原因,但由于高速铁路改变可达性的即时效应和改变人口和产业空间布局的快速效应,高速铁路对中国第二产业发展有抑制作用,但对第三产业发展有促进作用。第二,从东、中、西部来看,高速铁路改变产业和人口空间布局的快速效应有显著的空间差异,对东部的经济效应显著为正,对中部的经济效应不显著,对西部是显著的负向效应,主要原因是高速铁路相对较高的出行费用大幅度恶化了经济潜力等指标,抑制了西部经济增长能力。高速铁路对东、中、西部第二产业发展均起到了抑制作用,但对东部第三产业发展起到了促进作用,对中部第三产业没有显著影响,对西部第三产业起到了一定抑制作用。第三,从全国范围来看,经济增长以及第三产业、城镇化率、人口密度显著决定高速铁路修建可能性,并且城镇化率要比人口密度作用重要的多,说明全国范围内农业人口向城镇转移是收入水平提高以及对可达性改善需求的基本动力机制。第四,从东、中、西部来看,东部地区第二和第三产业对高速铁路供给具有非常重要的决定性影响,东部新型工业化和产业结构升级内生了对高速铁路的需求,中部第三产业是高速铁路供给的主导动因,而西部地区主要依赖第二产业及相应的劳动力人口增长而派生出对高速铁路修建的需求。本文根据上述分析结论提出了一些政策建议如下:

第一,从高速铁路的即时效应、快速效应和慢速效应来看,考虑到高速铁路在中长期时间框架内是经济社会的派生性需求而非本源性需求,高速铁路发展规划和建设时序要适应工业高级化、新型城镇化和集聚经济的内在规律,特别是根据旅行时间价值节约水平来确定高速铁路建设时机和触发机制,避免高速铁路建设和运营过度超前导致的投资浪费和对经济产生的副作用。即使考虑到高速铁路的即时效应和快速效应,一方面要使得国民经济评价具有可行性,另一方面还要使得高速铁路客票收益可以弥补全部变动成本和部分固定成本。

第二,考虑到第三产业和高速铁路之间良性的互动作用,改善东部地区的经济集聚水平,提高中西部地区的城镇化率和人口密度是更好发挥高速铁路作用的重要手段。发挥大中城市增长极作用,培育工业4.0和“互联网+”新型业态,可以降低高速铁路供给“门槛”和提高经济社会对高速铁路可达性的需求。

第三,考虑到高速铁路对东、中、西部作用的空间不均衡性,为充分发挥高速铁路“超前”发展促进东、中、西部均衡发展,国家可加大对高速铁路基础设施的补贴力度,适度降低中、西部高速铁路票价水平,提高中西部地区经济可达性水平,适应中国中、西部地区处于工业化、城镇化和运输化中后期这一基本现实条件。

第四,考虑到综合交通体系中公路对经济增长和第二、三产业发展的显著影响,说明经济社会发展开始重视运输服务的时效性、可靠性、支付手段和“门到门”、“桌到桌”的产品质量属性,这也被中国高达50%以上的快递业发展速度所证明。高速铁路在路网规模不断扩张、运输装备技术水平不断提高、运输组织方式不断优化和政策体制不断改善条件下,还要重视高速铁路综合交通枢纽建设以及不同运输方式之间的多式联运,推进高速铁路与民航之间合理竞争、合作关系的构建,推进电商服务和高速铁路快递业的发展,使高速铁路在中国产业结构升级和消费高级化过程中发挥更大的作用。

七、结语

从时空理论来看,高速铁路对经济增长分为即时效应、快速效应和慢速效应。随着高速铁路的建设和投入运营,即时效应和快速效应占主导地位,从而更多地表现为高速铁路对经济增长的推动作用。随着高速铁路联结成网,交通基础设施及运营将日益变为经济增长的支撑条件,从而使得高速铁路日益成为经济增长的结果而不是原因。随着中国高速铁路网的逐步扩大,运营数量的不断累积,将为更深入地研究高速铁路与经济增长的关系提供更好的基础。

[1]Givoni M.Development and impact of the modern highspeed train:a review[J].Transport Reviews,2006,26(5):593-611.

[2]赵坚.建设高速铁路客运专线面临的风险[J].综合运输,2006(1):52-55.

[3]Fishlow A.American railroads and the transformation of the ante-bellum economy[M].Cambridge:Harvard University Press,1965.

[4]Atack J,Bateman F,Haines M,et al.Did railroads induce or follow economic growth?urbanization and population growth in the american midwest[J].Social Science History,2009,34(2):171-197.

[5]胡鞍钢,刘生龙,马振国.人口老龄化、人口增长与经济增长[J].人口研究,2012(3):14-26.

[6]胡鞍钢,刘生龙.交通运输、经济增长及溢出效应——基于中国省际数据空间经济计量的结果[J].中国工业经济,2009(05):5-14.

[7]张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3):60-77.

[8]Lakshmanan T R.The broader economic consequences of transport infrastructure investments[J].Journal of transport geography,2011(19):1-12.

[9]Banister D,Berechman Y.Transport investment and the promotion of economic growth[J].Journal of Transport Geography,2001(93):209-218.

[10]Pradhan R P,Bagchi T P.Effect of transportation infrastructure on economic growth in india:the VECM approach[J].Research in Transportation Economics,2013(38):139-148.

[11]Duranton G,Puga D.Micro-foundations of urban agglomeration economies[J].Handbook of Regional and Urban Economics,2004(4):2063-2117.

[12]Vickerman R,Ulied A.Indirect and wider economic impacts of high speed rail[J].Economic Analysis of High Speed Rail in Europe,2006,3(1):89-118.

[13]Ahlfeldt G M,Feddersen A.From periphery to core:economic adjustments to high speed rail[EB/OL].(2011-05-02)[2016-04-02].https://gsppi.berkeley.edu/programs/highspeedrail/2011pdfs/Panel%204_E-conomic%20Impacts%20of%20HSR/Panel%204_Ahlfeld.pdf.

[14]Ahlfeldt G M,Feddersen A.From periphery to core:measuring agglomeration effects using high-speed Rail[EB/OL].(2015-03-01)[2016-04-02].http://101.96.8.165/eprints.lse.ac.uk/64507/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_SERC%20discussion%20papers_2015_sercdp0172.pdf.

[15]Zhou H,Zheng X T.Transportation infrastructure quality effect on economic grow th:evidence from the China railway sepped-up campaign[J].China Economist,2012(5):30-42.

[16]Elhorst JP,Oosterhaven J.Integral cost-benefit analysis ofmaglev projects undermarket imperfections[J].Journal of Transport and Land Use,2008,1(1):65-87.

[17]Yu N N,Martin D J,Storm S,et al.The grow th impact of transport infrastructure investment:a regional analysis for China(1978~2008)[J].Policy and Society,2012(31):25-38.

[18]Banerjee A,Esther D,Qian N.On the road:access to transportation infrastructure and econom ic growth in China[J].SSRN Electronic Journal,2012,11(1):1-5.

[19]苏红键,赵坚.经济圈制造业增长的空间结构效应——基于长三角经济圈的数据[J].中国工业经济,2011(8):36-46.

[20]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952-2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[21]Marshall A.Principles of economics[M].New York:Macmillan,1890.

[22]Krugman P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991(99):483-499.

[23]叶昌友,王遐见.交通基础设施、交通运输业与区域经济增长——基于省域数据的空间面板模型研究[J].产业经济研究,2013(2):40-47.

[24]荣朝和.论经济地理研究中的运输化问题[J].地理研究,1992,11(2):1-8.

[25]Wu JH,Nash C,Dong W.Is high speed rail an appropriate solution to China's rail capacity problems?[J].Journal of Transport Geography,2014(40):100-111.

[26]汪徽,汪峰.中国区域经济发展不平衡问题研究综述[J].建筑与文化,2013(7):036.

[27]Blum U,Haynes K E,Karlsson C.Introduction to the special issue:the regional and urban effects of highspeed trains[J].The Annals of Regional Science,1997,31(1):1-20.

[28]Kim K S.High-speed rail developments and spatial restructuring[J].Cities,2000,17(4):251-262.

[29]Jenks L H.Railroads as an economic force in American development[J].The Journal of Economic History,1944,4(1):1-20.

[30]Wang H,Iglesias E M,Wooldridge JM.partial maximum likelihood estimation of spatial probit models[J].Journal of Econometrics,2013,172(1):77-89.

[31]Lewis W A.Economic development with unlimited supplies of labour[J].The Manchester School,1954,22(2):139-191.

[32]王姣娥,焦敬娟,金凤君.高速铁路对中国城市空间相互作用强度的影响[J].地理学报,2015,69(12):1833-1846.

[33]Duranton G,Turner M.Urban growth and transportation[J].Review of Economic Studies 2012(4):1407-1440.

[34]Farhadi M.Transport infrastructure and long-run economic growth in OECD countries[J].Transportation Research Part A,2015(74):73-90.

[35]林晓言,石中和,罗燊,等.高速铁路对城市人才吸引力的影响分析[J].北京交通大学学报:社会科学版,2015(3):7-16.

[36]罗燊,林晓言.高铁对我国经济影响评价的实证研究[J].经济问题探索,2013(11):74-78.

LIHong-chang1,Linda Tjia2,HU Shun-xiang1,LIU Li-hong1

(1.School of Economics and Management,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044,China;2.Department of Asian and International Studies,City University of Hong Kong,Hong Kong 999077,China)

Causality relationship between high speed railway and econom ic grow th——analysis of China's provincial panel data based on spatial theory

Regarding the influence of China's high speed railway supply on economic growth and industrial structure and how the industrial structure,urbanization ratio and population density determine high speed railway supply,this paper analyzed the immediate effect,fast effect and slow effect mechanisms between high speed railway and economic growth.From the perspective of the impactof high speed railway on economic growth,China's provincial panel data from 2005 to 2014 shows that during the last ten years,the immediate effect and fats effect of high speed railway deteriorate gradually,and slow effect dominates for high speed railways high time value and transportexpenditure,which leads to the fact that high speed railway renders no significant influence on China as a whole or central China while it has a significant positive impacton east China and significant negative impact on west China.The implication is that high speed railway is not the reason of economic growth;From the perspective of the impact of economy on high speed railway,Logitmodel study on the triggeringmechanism shows that the immediate effect,slow effect and fast effect of high speed railway are derived demand of the original demand of national economy,tertiary industry,urbanization ratio and population density significantly determine the supply of high speed railway.

high speed railway;economic growth;urbanization ratio;population density;immediate effect

F532.3

:A

:1671-6248(2016)04-0031-13

2016-10-03

国家自然科学基金项目(41171113)

李红昌(1973-),男,河北成安人,副教授,经济学博士。