基于路径损耗模型的人体通信信道研究

2017-01-13余晓杰

余晓杰

【摘要】 建立基于路径损耗模型的人体通信信道,研究人体通信信道的衰落因素,探究频率对信道路径损耗的影响和不同收发机位置下路径损耗的变化。本文采用时域有限差分方法将麦克斯韦方程转化为差分方程,求解人体模型的空间电磁场,在此基础上进行体内信道建模并分析影响因素。

【关键词】 无线体域网 路径损耗 信道模型 MATLAB

Research on Human Body Channel Based on Path Loss Model

Yu Xiaojie (Nangjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing China 210003)

Abstract: The establishment of the human communication channel path loss model based on human factors, fading channel, explore the effect of frequency on the channel path loss and path loss under different transceiver position changes. In this paper, the finite difference time domain method is used to transform the Maxwell equations into difference equations, and to solve the electromagnetic field of the human body model.

Key words: Wireless Body Area Network; Path Loss; Channel Model;MATLB

引言

Zimmerman提出的人类通信相比,与射频无线通信[ 2 ],人类的通信在人体传感器网络中的应用有很大的优势,首先,它是以“人”为中心,建立了一个网络和通信范围有限的每个人,使每个网络属于每个人,网络安全和通信的稳定性,以及低功耗使得系统可以在较长的时间内工作。

在本文中,WBAN信道特性进行了研究,并影响体内和体外的通道的主要因素进行了分析。本文分析了人体信道的路径损耗模型的传输特性,并进行了不同频率下的路径损耗模型的仿真分析。

一、信道模型统计特性

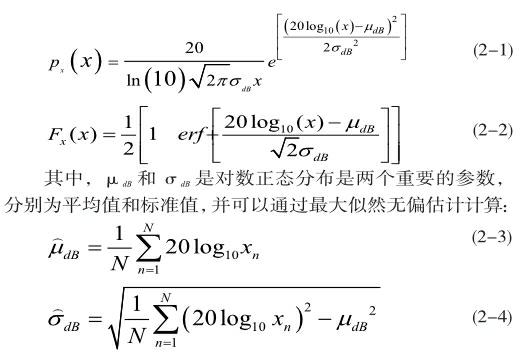

基在无线通信系统中,尤其是在WBAN信道的,且与位置和位置有关,而下降的速度取决于人体的速度。对数正态分布的概率密度函数和累积分布函数的分布是:

通过对数正态分布的分析,为下一章WBAN信道统计建模提供理论依据。

二、多人体信道模型

电磁波在人体内的传播特性是非常复杂的。电磁波被人体吸收,这是由于有损的介电特性和人体的异质性,这使得传输信号大大衰减。由于人体和频率的介电性能,在不同的工作频段,如UWB,MICS和HBC,其信道特性是不一样的。因此,人体区域的信道建模,需要对不同的信道类型和不同的频率条件,将电磁波在人体区域内的不同的通信特性考虑进去。

不同于传统的无线通信,WBAN信道路径损耗是由接收天线的距离和通信频率的确定。从对人体本身,分析4.1部分的形状、结构和周围环境和传播环境的运动也会影响WBAN信道。一般来说,信道的路径损耗会随着距离的增加,增加的频率;其次,由于人体的运动,导致在无线体域网的拓扑不规则变化,人体和周围环境也会发生变化,所以在通信距离和频率的确定,路径损耗由瞬时值与平均路径损耗值的波动,这种现象可以被称为阴影衰落,并在人体静态和运动必须考虑其影响。路径损耗模型是用来定义的功率衰减的相对值,根据经验类型的幂函数衰减规律,以适应,如下:

三、仿真结果

本节对路径损耗模型在不同频率,不同接收机位置,不同发射机位置进行仿真,路径算好公式采用包含阴影衰落的3-1,主要针对B信道,即体内到体表信道进行仿真,仿真分为四类:4GHz(暂时忽略高频率对人体伤害)下B信道接收机位置为Rx1,B信道接收机位置为Rx2,400MHz下B信道发射机位置在人体深层组织,B信道发射机位置在人体浅层组织。

MATLAB下仿真,并得出不同情况下的路径损耗图如下:

四、结论

本文通过MATLAB对人体信道的体内到体表部分信道进行仿真,验证了UWB频段和MICS频段的信道特性,结果表明:

在MICS频段下,体内到体表信道,由于人体组织的不同几乎不会影响路径损耗,在UWB频段下路径损耗要比MICS频段下大,并且,只有UWB频率情况下人体组织对路径损耗也会产生一定的影响,因此选择合适的频率和合适的接收机位置会大大提高人体通信的效率。

参 考 文 献

[1] 谢俐,电力线载波数字通信技术研究与实践[D],重庆,重庆大学,2009.4.

[2]席亚明,基于OFDM的电力线通信系统的标准研究及性能分析对比[D],重庆,重庆大学,2012.4.

[3]吕英杰,国内低压电力线载波通信应用现状分析[J],电网与清洁能源,2010年,第4期:P33-36.

[4]詹志飞,中高压电力线载波通信的相关研究[D],上海,复旦大学,2012.6