差异性构成:大革命时期中共党员社会成分变化之考察*

2017-01-12易凤林

易 凤 林

差异性构成:大革命时期中共党员社会成分变化之考察*

易 凤 林

中共的革命思想以其政党化的方式渗透于社会,并促进共产主义思想逐渐被社会熟知。知识分子、工人、农民等社会阶层在中共的引导下,其自身的革命意识得以唤醒。他们以其入党的方式宣示自己的政治态度和革命选择。知识分子尤其是青年学生成为最早响应中共革命主张的群体,也是入党主动性较高的群体,工农入党则与工农运动的发展紧密相关。随着群众入党的增加,中共党员成分也发生了较大的变化,即以学生、工人为主体尤其以知识分子为导向的格局,逐渐转向以工农为阶级基础的政党组成。从中共社会成分构成看,它始终呈现出不同阶层对共产主义信仰的差异,知识分子、工人、农民在不同时期、不同地方也有着不同的表现。

党员成分;政治信仰;差异

自成立起,中共就注重加强革命理论在社会上的传播,使得不少知识分子、工农群众自觉或不自觉地加入了中共的革命战线。其中,不乏被中共革命思想影响和革命激情点燃的人,他们以“入党”的方式宣示着自己的政治态度和对革命价值观的笃定。从大革命时期中共社会成分的构成看,它始终呈现出不同阶层对共产主义信仰的差异,即知识分子、工人、农民在不同时期和地方有着不同的表现。截至目前,只有少数学者对大革命时期的中共党员成分问题有所关注。*目前,涉及大革命时期中共党员成分问题的主要研究成果有北京市邓小平理论研究中心课题组:《中国共产党党员队伍社会成分的历史考察》,《中国特色社会主义研究》2002年第1期等。而且,这些研究对大革命时期群众入党现象、中共党员成分变化及其中共的社会认同问题缺乏微观层面的深入考察,对政党与社会之联系、群众之回应等问题也关注不够。为此,本文试图从这些方面对相关问题作出一定的尝试。

一、大革命初期,知识分子对共产党首先响应

自成立之日起,中共就视自己为无产阶级先锋队,把吸收工人入党作为首要任务。然而,对于中国社会认识的差异性在一定程度上影响了中共的党员成分。较早接触和接受共产主义思想的知识分子,尤其是青年学生,成为中共的首先响应者,他们在中共队伍中占据了很大的比例。因此,在国共合作之前,中共的成分基本以知识分子为主,工人为次,而农民尚未真正进入中共的队伍。国共合作开始后至五卅运动前的一段时期内,这一局面没有大的改变,但工人党员呈上升趋势,农民党员也陆续出现,其他阶层对中共也有所认同。

1.国共合作之前,知识分子、工人对中共的回应

国共合作之前,中共主要从学生、工人中吸收党员。并且,由于马列主义的传播主要集中于知识分子,尤其是青年学生,因而知识分子在中共成立后的最初两三年内入党较多,呈现“一枝独秀”之势。湖南的情况可为一例。中共一大之后,毛泽东、何叔衡在湖南发展党组织,主要是选在湖南自修大学、湖南省立第一师范学校、安源路矿等学生、工人集中的地方。到1921年底,共发展了李六如、杨开慧、易礼容、陈昌、陈子博、郭亮、夏明翰、夏曦、唐朝英、蒋先云等10多个学生党员,同时又吸收了数名工人党员,加起来一共20多名党员。*参见中共中央组织部等编:《中国共产党组织史资料》第1卷,中共党史出版社,2000年,第374页。也就是说,学生成为中共革命主张的主要拥护者,工人对中共有了一定的认知。这一时期,学生、工人是中共获得社会认同的主要来源。

相比以农业为主的湖南来说,在上海、广州等工业城市,学生党员虽占主导,但工人对中共的认识更多,入党的主动性更为明显。1923年7月17日,上海地方兼区执行委员会召开第四次会议,批准南京宛俙俨,浦镇田玉龙、丁发武、陆志明、史家良、徐邦玉,吴淞曾宪明、李炳钦、刘拜农为共产党候补党员。即9人入党,其中7名学生,2名工人(田玉龙、曾宪明),学生占总人数的77.8%,工人占总人数的22.2%。1923年9月17日,上海地委再次吸收4人入党,其中2名工人,1名学生,1名其他职业。*参见《一九二一年至一九二七年上海、江苏、浙江党组织发展概况》,《中共党史资料》第10辑,中共党史资料出版社,1984年,第185—188页。显然,工人和学生受到中共青睐。

全国党员的统计数据也证实了地方党组织的情况。1921年中共一大时,全国党员50多人,几乎全部是知识分子。到1922年中共二大时,根据6月30日陈独秀给共产国际的报告中的统计,此时全国党员总人数为195人,其中的工人党员仅21人,占总人数的10.7%,而知识分子党员占主体。*参见中央档案馆编:《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社,1989年,第47页。到1923年中共三大时,党员总人数为420人,其中工人为164人,占总人数的39%,知识分子等为256人,占总人数的61%。*参见《中共中央文件选集》第1册,第167—168页。

如上所述,国共合作之前中共的党员成分基本呈现如下特点:知识分子入党的主动性最高,少量工人也有一定的觉悟,而且随着革命深入,工人入党的热情被调动起来。应该说,这种成分构成是多方面原因造成的,在总体上也反映了中共此时的建党思想。例如,1921年底广州党组织的党务报告就指出:

广州的党员人数不多,这就使得我们要更多地注意这方面的工作,但是在工作开始时,我们不愿意轻率地吸收新党员。广州的情况与其他地方大不相同。暂且不谈工人和士兵群众,可以说,大学生们是同情神秘的无政府主义的,或是受国民党所操纵。因为有这些困难,我们要特别坚定。将来,我们打算从一些马克思主义小组中、从机械工人学校和宣传养成所中吸收新党员。其他人也愿意加入我们党,那是计划之外的事情,现在还谈不上。*《广州共产党的报告》(1921年)。

作为党务相对发达地区的广东,这一报告也基本映射出中共成立初期的党员概况。简言之,集中发展学生、工人入党是中共早期的理论思考,其他阶层入党则是“计划之外的事情”,只不过没有持排斥态度。这就在客观上造成中共党员成分的相对单一,也符合中共试图把自身建成无产阶级先锋队的初期构想。然而,中共对其他阶层的被动接受态度,工人、学生在政治信仰选择上的多样性,以及革命初期中共影响力的有限性等因素,无形中也减缓了中共发展的速度。

2.国共合作后至五卅运动前,中共社会成分微弱扩大

国共合作后至五卅运动前,学生、工人为中共党员主体的局面基本维持,但其他阶层的入党者开始增多。这与中共领导层对国民革命的深刻认识密切相关。例如,蔡和森就认为,国民革命的性质是资产阶级性质的民主革命,内容为反帝反封建,但又有新的特征,即增加了民族革命的任务且属于世界革命的范围。*参见蔡和森:《中国革命运动与国际之关系》,《向导》第23期,1923年5月2日。基于此种认识,到国共合作开始后,除学生、工人外,农民、公务员、商人等其他社会阶层开始受到中共的关注。

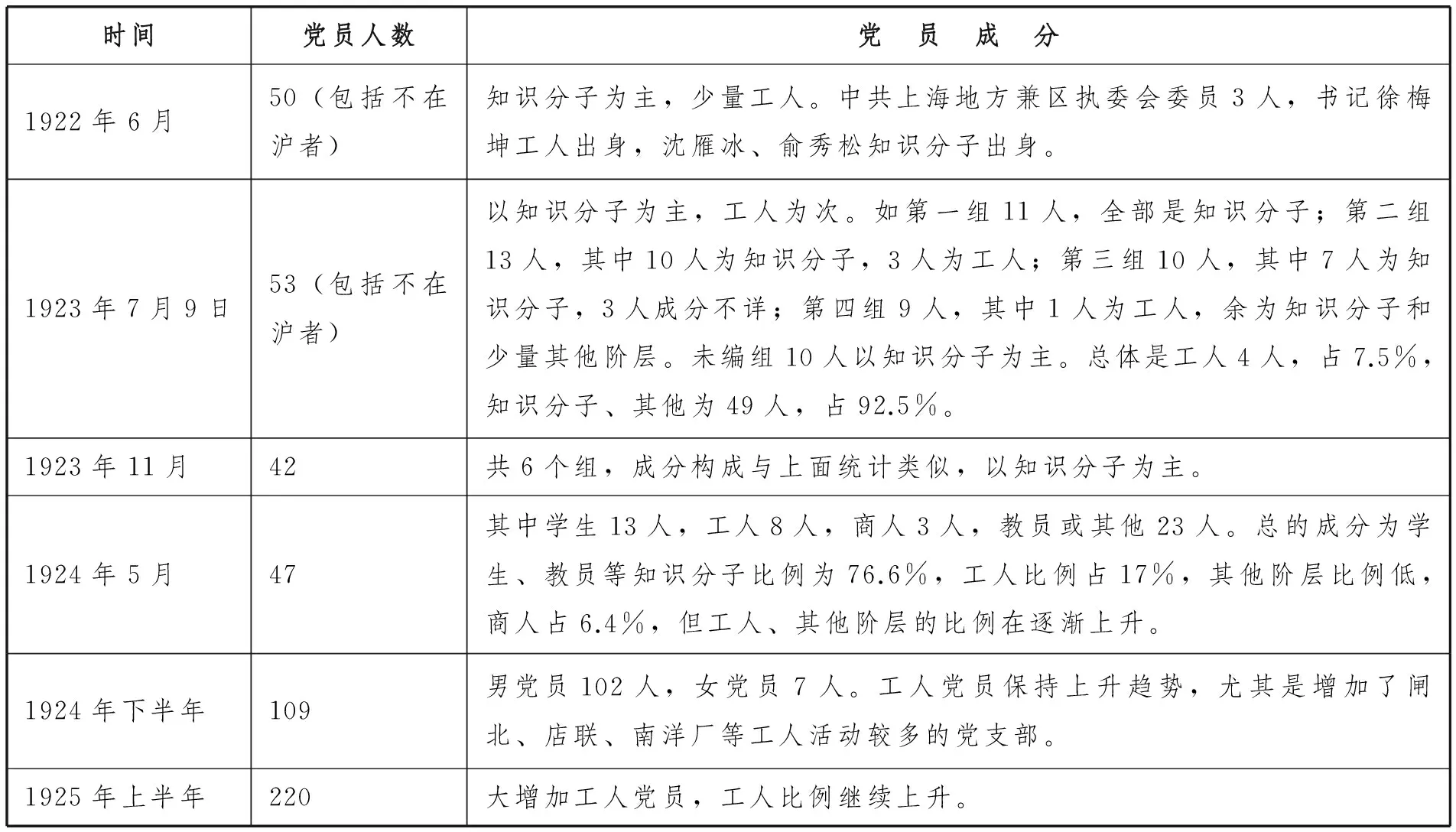

与中共关于革命认识的提高相一致,党员吸收范围逐步扩大,党员数量随之增多。1925年1月中共四大召开时,全国党员人数上升为994人。其中,工人党员数量逐步上升,知识分子比例仍然较高。以上海党组织为例,从1922年到1925年上半年的党员人数和成分变化等情况,可以印证这一观点(见表一)。

表一:五卅运动前上海党员人数及成分

资料来源:《中共党史资料》第10辑,第181—199页;《中共中央文件选集》第1册,第256页。

如表一所示,随着革命向前发展,在工业城市上海,学生继续保持入党的积极性,工人入党的主动性比先前有了进一步的提高,而其他阶层也对中共表现出一定的认可。安源等工业区的情况与上海类似。工人的革命意识明显提高。他们在中共革命思想的启发下意识到阶级苦难,认识到自身的苦难和阶级的解放只有通过革命才能获得解决,逐步加入中共,并建立起以工人为主导的党支部组织。

在其他一些地方,尤其是农民运动开展较早或较好的地方,学生党员继续占主导,而农民也突破思想桎梏,加入中共。例如,在革命工作开展较为顺利的湖南醴陵县,中共安源地区执行委员会书记王泽楷利用教师身份在县立开元中学、女子中学秘密发展学生党员,于1924年10月建立醴陵县特支。*参见《中国共产党组织史资料》第1卷,第383页。也就是说,在以农业为主的县区,富有革命意识的学生成为许多基层党部的主体成分。与此同时,农民开始受到中共的重点关注。1924年7月,在由中共具体负责的国民党松江第五区第一分部所作的关于其党员情况的报告中,就显示出农民党员已占主体,其中相当一部分人加入了中共。*参见《松江第五区第一分部复上海执行部函》(1924年7月17日),台北国民党党史馆藏,环龙路档案,档案号11054。这一情况或许不具有普遍性,但也呈现出一个趋势:农民已经开始在中共的宣传攻势下,自觉或不自觉地加入到革命的行列中。

毋庸置疑,在大革命初期,不同的社会阶层对中共都有了一定的认识。其中,知识分子对中共的革命主张响应最积极,工人对中共的认同度逐步提高,农民、商人等阶层也有了一定的革命觉悟。知识分子、工人等阶层已经通过入党清楚地表达了自己的政治态度,确立了自己的政治信仰。值得注意的是,在这一时期,中共革命思想传播范围的有限性和群众革命思想转变的客观困难,也造成群众对国民革命和中共的思想认识不深。这也反映出中共的社会认同度还不太高。以福建为例,在1924年之前,大部分福州工人“没组织,从来没见过有罢工这一回事。福州本来没有做文化运动过,新思想不曾输入。对劳资问题,直是见所未见,闻所未闻”;普通青年则“素来是干涉外交不干涉内政的。全副精神都是拿去对外的,脑筋非常陈旧简单,没有新思想,和他谈起社会主义,他都看做是件奇事,他绝不感到阶级斗争这一回事”。*《任民关于在福州建团等问题给存统的信》(1923年6月21日)。由于这种实际困难,中共的组织没有大的延伸,党员人数增长较慢。这就导致工农入党的人数少,尤其是农民入党的主动性不高,知识分子在中共队伍中始终占据相当大的比重。

二、大革命中后期,工农入党渐成主流

五卅运动后,中共开始极力吸收工农入党。其发展趋势为:学生仍然保持入党的主动性,但工农逐渐被动员起来,其革命意识逐渐被唤醒,成为入党的生力军。与之相应,中共的社会认同度得以真正提高,工人、农民、知识分子、其他阶层的群众都成为中共革命主张的拥护者和中共革命斗争的参与者。

1926年北伐开始前,中共以学生、工人为主的党员构成尚未有质的改变。但与五卅运动前相比,工农群众,尤其是农民入党者明显增多,党员成分有了很大的改变。1926年4月,据中共上海区委组织部的统计,上海的党员仍以学生、工人为主。其下属的杭州地委的情况也类似:一共建立了安定中学、工业专门学校、省立一中、医药专门学校、英文专修、铁路工人、联合支部等7个支部,党员达到60人。在这些以学校、工业基地为主要基点的党支部中,党员成分基本是以学生和工人为主。*参见《中共党史资料》第10辑,第213页。中共北满地委的情况也差不多。1925年初,刚到哈尔滨开展党务工作的吴丽石等人发展了张友仁、姜文洲等4名工人入党。五卅运动后,又开始在学校中进行建党工作,将哈尔滨许公中学的赵尚志,哈尔滨医学专门学校的潘连山,哈尔滨工业大学的吴宝太、高诚儒等发展为党员。*参见《中国共产党黑龙江省组织沿革概况(初稿)》,《中共党史资料》第7辑,中共党史资料出版社,1983年,第266页。

与这一情况同步的是,工农的革命意识在中共的革命动员之下逐渐被唤醒。他们开始成为中共党员队伍中最为可靠的力量。

早在五卅运动前,鉴于主要是知识分子尤其是学生入党的局面,中共四大通过《对于组织问题之议决案》,提出:要灵活运用党的章程规约,适量放宽条件,大量吸收工农革命分子入党。*参见《中共中央文件选集》第1册,第380—381页。中共的这种策略转变具有重要的引导作用,提高了各地党组织对工农入党的重视程度。

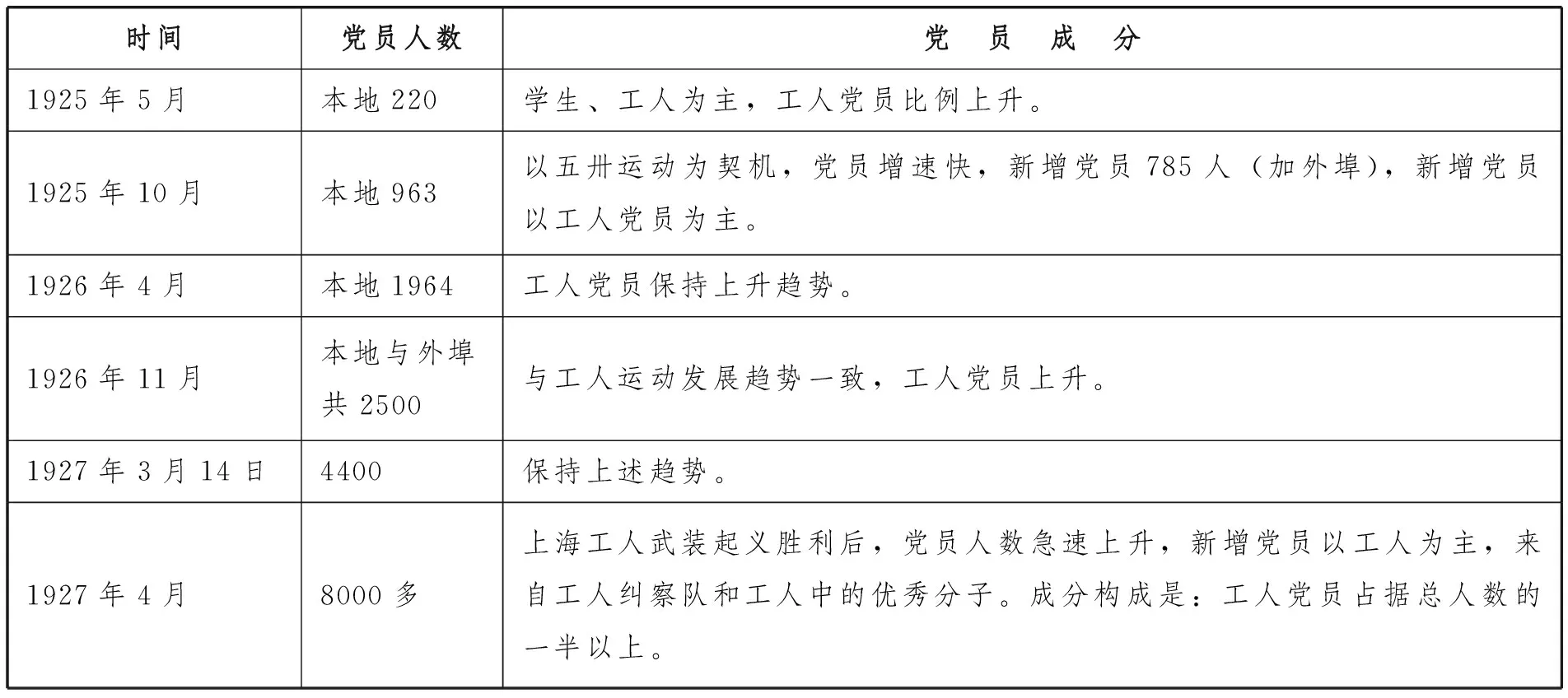

五卅运动、省港大罢工等群众运动开始后,中共更为真切地看到蕴藏在工人群众中的伟大力量。同时,中共对工人运动的领导,也使工人在实践中明白了中共对于工人斗争的重要性。两者之间的频繁互动对于工人入党也起到重要作用。以全国党员人数为例,在五卅运动之前,中共党员的增幅不大。到1925年1月中共四大召开时,只有党员994人。到五卅运动后的1925年10月,中共党员数量就增加到3000人,年底更达到1万人,比五卅运动前增加10倍。*参见中共中央党史研究室:《中国共产党历史》第1卷上册,中共党史出版社,2011年,第134页。工人运动的高涨,也给中共的发展带来了很大机遇。在省港大罢工中,中共特意设立特别委员会,“专负吸收及训练新同志之责”。据中共广东区委的报告,从省港大罢工开始到1925年10月中旬,中共总共吸收党员105人,其中海员工人72人,机器工人22人,洋务4人,印刷工人4人,起落货工人3人。*参见《中共广东区委关于省港罢工情况的情况》(1925年10月中旬)。这种速度虽然中共自己还不太满意,但已经充分表明工人运动确实成为中共动员工人入党的重要契机。北伐战争开始后,工人运动蓬勃发展,工人党员增加更为明显。例如,中共在湖北工人中进行了征集党员的活动。借助纪念俄国十月革命的机会,中共在1个月内就征集到2000名工人入党。*参见中央档案馆编:《中共中央文件选集》第2册,中共中央党校出版社,1989年,第504—505页。这种扩展党组织的速度不可谓不快。再如,工业城市上海的党组织的情况也有力地证明:工人党员的增加与工人运动的发展趋势基本保持一致(见表二)。尤其是在上海第三次工人武装起义之后,中共对工人入党信心大增。1927年4月,中共上海市委强调各地方党部应重新拟定组织计划,表示要大力扩充工人党员,要求“在三个月内增加五千人”。*《上海市国民运动报告》(1927年4月)。这一雄心勃勃的计划的出台,与中共对工人入党主动性的乐观认识密切相关。

表二: 五卅运动后上海党员人数及成分

资料来源:《中共党史资料》第10辑,第198—244页;《中共中央文件选集》第1册,第267页。

同时,应当指出的是,虽然工人党员急速增加,但与工人数量相比,入党者比例较低。大革命中心地广州的情况更具说服力。1926年夏,中共在《关于广州工会运动的报告》中提到:“我们党在工会中的广州才逐步有了发展,但直至目前为止,广州的十五万工人中只有三百名党员(比例为0.2%)。第一次工人代表大会的代表有一千四百多名,但其中党员不到一百名(比例约7%)”。*《广州工会运动的报告——关于广州工会各派的演变,对待各派的策略》(1926年夏)。显然,工人党员在工人中所占的较低比例,与它在中共中所占的较高比例并不矛盾。

理性的统计数据并不能真正走进工人党员的内心世界,了解他们入党的动机和革命理念。实际上,工人党员的革命视域如何,是一个值得深入考察的问题。1925年5月以后,以国民党名义进行的,但由共产党具体负责的征求党员工作在工人中间逐步推开。这些工人在《征求党员问答表》中回答了国民革命的相关问题。这些具有革命热情的工人,思想认识虽有差异,但对国民革命和共产党已经产生了粗浅的认识。*参见《李来等之入党愿书及征求党员问答表》(1925年5月),台北国民党党史馆藏,五部档案,档案号4186。实际上,经过民族运动的洗礼,许多工人对帝国主义、军阀有了更深切的痛恨,并把这种痛恨转化成参加革命的思想动力。尤其一些稍具知识且有革命诉求的工人,逐渐加入共产党,开启了自己对革命和共产党的新认知。工人兼知识分子党员刘华*刘华,生于1899年。1920年到上海中华书局印刷厂当学徒。1923年入上海大学学习,不久加入中共。1924年起,积极参与领导工人运动。1925年11月,在租界被捕。12月17日,被孙传芳秘密杀害。的思想可为例证。刘华当过工人又受过教育,所以他对国民革命和共产党的认知比较深刻。他在给叔叔的信中写道:

我的工作是非常紧张的,也是非常光荣的,我的敌人是帝国主义、中国军阀。苟一息尚存,我要与他们斗争到底。失败不过一时挫折,据我看来也算不了啥。凡是不怕困难,终有公理战胜蛮横的一天。因为既经我们认清了的前途是光明的伟大的,而况此时工人拥护我,党信任我,应该完成党的任务。岂能与敌人作白刃战时为了私事就随便抽身回家呢。二叔请你向家里人说,劝他们不要挂念我。中华民族必须解放,工人必须斗争。时艰敌迫,革命是流血的事情。我处此,纵流到最后一滴血,也在所不惜。*中国青年出版社编:《革命烈士书信续编》,中国青年出版社,1983年,第4—5页。

信中的内容透露出刘华真实的革命理念。在他心中,国民革命的敌人是帝国主义和军阀,工人必须积极参与革命斗争;共产党能够最终领导工人取得革命成功。在感情上,他忠诚于共产党,相信共产党的光明前途,更认识到工人党员应该为国民革命和党的事业勇往直前。在其遗墨中,他也明确宣告:“国家衰弱强邻欺侮,神圣劳工辄为鱼肉,我亦民族分子,我亦劳工分子,身负重任,何以家为,须知有国,方有家也。”*《革命烈士书信续编》,第5页。显然,他坦承作为民族分子和工人分子,强烈感受到解放国家和解救工人阶级的双重责任。从其信和遗墨的内容可以看出,刘华已经充分接受了中共对于国民革命的解读,即反帝反封建的中心任务,在工人运动中坚持阶级斗争,并且对工人革命的必要性也有了共产党思想的色彩。

随着农民运动的推动,农民入党在五卅运动后同样增多。中共对农民党员的吸收加大了力度。在一些县区党部,农民党员比例增幅较大,尤其在农民运动开展较好的地区。农民在中共革命动员之下加入到党的队伍,认识到自身的革命责任。五卅运动后不久,一些中共地方组织开始在农村设立支部。同一时期,宁波地委还专门设立农村支部,吸收农民党员。*参见《中共党史资料》第10辑,第213页。在工业欠发达的地区,中共更为重视吸收农民入党的工作,以推动农民运动的开展。1925年9月,陆海涛、张汉千、梁子厚、叶发秀以特派员身份回到了湖北远安,创建了远安第一个中共支部。他们把广大农民发动起来,并从中挑选一批受苦深、觉悟高、立场坚定、忠实勇敢的人员,培养为共产党员。到1926年冬,全县秘密发展党员有164人,绝大部分为农民党员。*参见中共宜昌地委党史资料征集编研委员会办公室编:《中共宜昌地区党史专题汇编(1921—1949)》,内部出版,1985年,第16页。这些农民党员又成长为农民运动的基层领导者,推动了大革命时期农民运动的广泛开展。

北伐战争开始后,在中共的领导下,以国共合作名义出现的农民运动蓬勃发展起来,而农民运动的发展直接推动了农民党员的增加。通过农民运动,农民增加了对于阶级的观念,相信自己有了力量。更为重要的是,农民增强了对中共的认识,并有所信仰,不少革命分子主动入党。*参见《中共广东区委关于广东农民运动报告》(1926年10月)。在农民运动发展比较快的湖南,这一情况尤其突出。攸县、湘潭、衡山、岳阳、益阳、安仁、湘乡、常宁、新宁、永兴、茶陵等县党支部都是在此情况下创立和发展起来的。*参见《中国共产党组织史资料》第1卷,第381—397页。农民党员日益在党组织中占据重要位置。

值得注意的是,工农之外的其他阶层也成了中共关注的对象。中共努力吸收其中的激进革命分子。甚至在有些地方,还出现了一些特别的支部。例如,1926年底,北满地方执行委员会委员安贫在哈尔滨道外区的警察中间开展党的工作,发展了警察吴宝祥等人入党,成功创办了警察支部,直属地执委领导。*参见《中国共产党组织史资料》第1卷,第250—251页。再如,在众多社会阶层活跃的上海,店员和商人等群体也成为中共组织构成必不可少的一部分。中共也认为,自1926年上海市党部注意商人运动以来,“可说一般小商人,尤其是店员,已日渐倾向于革命。虽则在十五年十二月份的党员职业统计里面,商人仅占全市党员六分之一,然以最近店员运动之发展而论,目前店员及商人入党之数量,大有骤增之可能”*《上海市国民运动报告》(1927年4月)。。也就是说,随着国民革命的发展,警察、商人、店员等其他社会阶层日益呈现出革命性,开始不同程度地认同中共的革命主张。

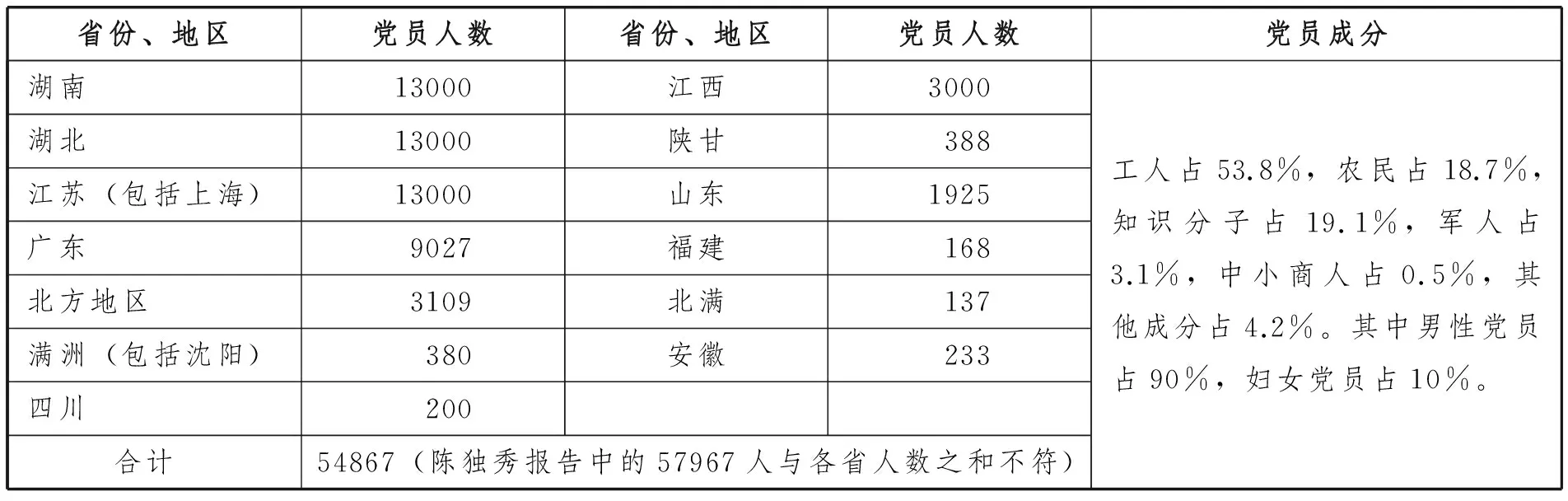

与此同时,由于北伐战争开始后学生在入党问题上保持着一贯的主动性,中共仍然一如既往地把学生视为国民革命的重要力量。*参见《中共中央文件选集》第2册,第221页。但是,由于工农党员逐渐占据中共的主体,它基本改变了中共以学生、工人为主导的格局,确立了以工人、农民为主的政党阶级基础。1927年3月13日,在上海特委会议上,赵世炎在报告宁波党组织的情况时指出:宁波现有党员600人,其中知识分子占20%,工人占40%,农民占40%。*参见《中共党史资料》第10辑,第234页。也就是说,党员中的工农比例高达80%,知识分子只占20%,工农党员远超知识分子党员。另外,中共五大的统计数据也进一步表明,不仅党员数量有了飞速扩大,而且工农党员的比例有了质的提升,已经超出知识分子党员所占的比例(见表三)。

表三: 中共党组织状况统计(1927年3月)

资料来源:《陈独秀在中国共产党第五次全国代表大会上的报告》,《中共党史资料》第3辑,中共党史资料出版社,1982年,第52页。

上述情况证明,在五卅运动之后,尤其是北伐战争开始后,由于中共加大了对工农革命动员的力度,革命思想的传播收到积极的效果,使得工农入党的主动性也比建党初期有了非常大的提升,工农党员逐渐占据中共的主体。此外,知识分子仍然占据较大比例,只是不再占据主导。军人、中小商人和其他阶层的党员比例达到7.8%,相比建党初期有了一定的提高,表明他们入党的热情有所增加。

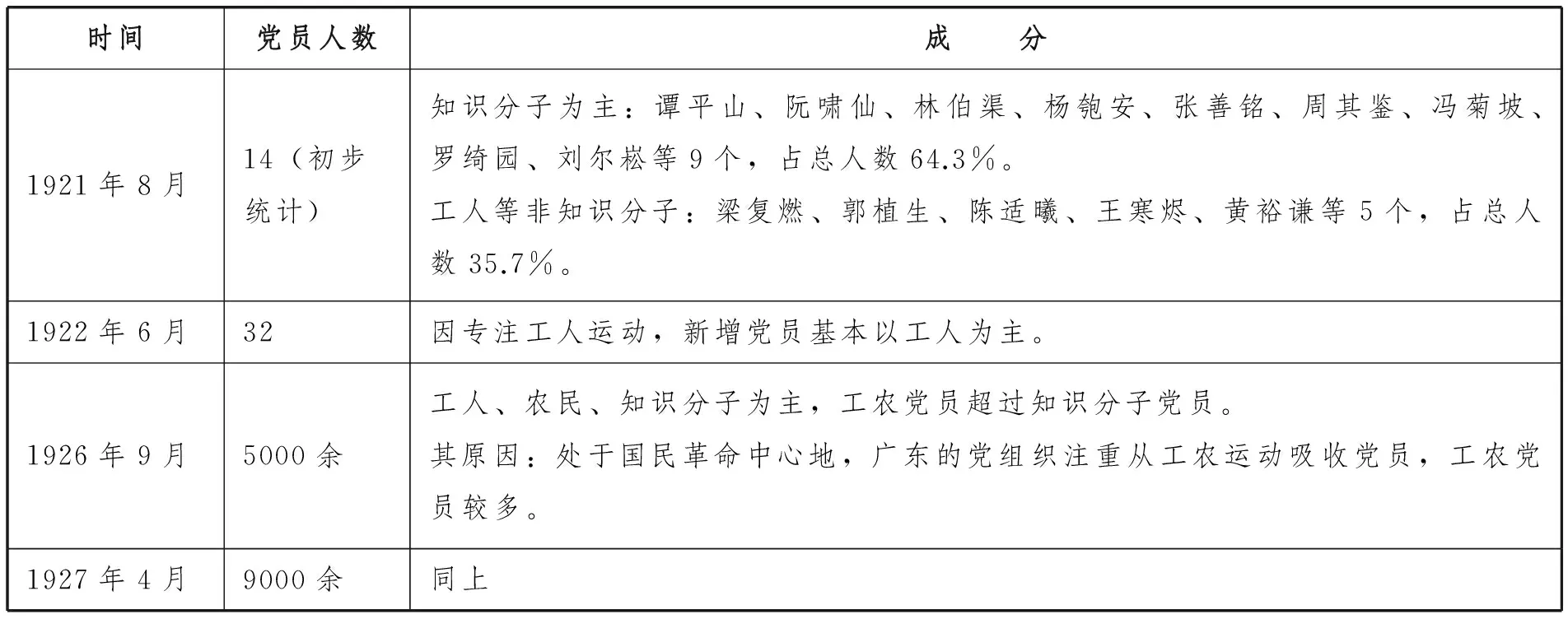

再以大革命的中心区域广东省为例,其在大革命时期的党员人数和成分变化也说明了这一总体趋势(见表四)。

表四:大革命时期广东省党员人数及党员成分(1921.8—1927.4)

资料来源:《中国共产党组织史资料》第1卷,第581—585页。

如上述所显示,正因为有工农群众之源源不断的加入,中共才真正把党建立在了工农阶级基础之上。这从另一个层面也证实:工农群众对中共的政治信仰有了很大的提高,入党就是其对中共表示认同的最直接的体现。而工人、农民、知识分子、商人等多阶层群众的加入,也使中共的党员成分更为多元化,同时使中共的社会认同度真正得到提高。

三、共产主义信仰在学生中的持久魅力

与工农党员相比,在大革命时期,学生率先认可了中共的革命主张,在入党问题上呈现了较强的自主性。这在革命初期表现尤为显著。而且,学生加入中共的主动性在整个大革命时期也基本得以保持。这与学生思想的特性有着直接的关系。与其他社会群体相比,学生对革命问题之思考,对中共革命思想之认识,对社会之观察都要深刻得多,表现出较强的自觉意识。陈独秀就曾直言不讳地说:“偌大的中国,只有少数青年学生是醒觉的。”*任建树主编:《陈独秀著作选编》第3卷,上海人民出版社,2006年,第135—136页。学生以其独有的积极姿态加入中共,表现出入党常态化,也证实了一个社会群体的觉醒。

由于共产主义对青年学生的吸引力较大,学生成分在大革命时期的中共组织结构中占据着十分重要的地位。在国共合作的情况下,由中共负责的许多国民党地方党部中,学生党员数量较多,并且推动其中较为进步的分子加入共产党。1924年4月21日,负责国民党江苏丹阳县党务的戴盆天致函胡汉民称:丹阳区分部已吸收新党员11人,大部分人是学生。*参见《戴盆天致胡汉民函》(1924年4月21日),台北国民党党史馆藏,环龙路档案,档案号09599。更重要的是,这些学生党员中的进步分子逐渐认可了共产主义的政治信仰并转为中共党员。包括党务负责人戴盆天、黄竞西等人都在1925年上半年加入了中共,并在他们的努力下建立了中共丹阳支部。*参见《中共党史资料》第10辑,第197页。与之类似,江苏江阴县国民党区分部的党务负责人孙选等人在转为中共党员后,也逐渐建立起以学生党员为主体的中共江阴支部。*参见《中共党史资料》第10辑,第197、200页。这两个例子证明:在国共合作的环境下,由于中共的革命思想得到进一步的传播,它在学生群体中的吸引力日益增加。

从各地中共党团组织的人员构成来看,情况也是如此。在湖北,1925年1月,共青团武昌地委甚至认为以学生、工人为主体的团员成分构成,不利于农民运动的开展。其在给团中央的报告中抱怨说:“农民运动,在武汉方面可以说完全未曾做过,因为武汉的同志三分之二为学生……学生同志又多在城市,所以更加和农民隔绝。”*《团武昌地委给团中央的报告》(1925年1月)。同年,罗国玺、皮元良、李炼青、萧立青、李万英等学生在萧楚女、董必武等人的介绍下先后加入中共,组成了当阳县党支部,其人员也基本上由青年学生组成。*参见《中共宜昌地区党史专题汇编(1921—1949)》,第9页。学校集中地北京的情况更具代表性。以学校为基点的共产党支部在北京的组织体系中占据了十分重要的地位。到1925年10月,就已经成立了北京大学、北京师范大学、北京中法大学、北京女子高等师范、中国大学、北京农业大学、法政学院、北京国立工业大学、北京朝阳大学、北京清明中学、北京蒙藏学校、北京美术专门学校等12个支部,超过北京支部总数的一半。*参见《中国共产党组织史资料》第1卷,第100—101页。这也足以表明,学生在中共党员中占据着相当大的比重。与北京类似,上海也是学校集中的地方。1924年5月,上海共有47个中共党员,其中有学生13人,占总数的28%。*参见《中共中央文件选集》第1册,第256页。1926年12月,中共上海地方党部在报告中称:“上海学生和教职员之数目,已占全市党员总数三分之二以上”,“过去的几次运动,可以证明最革命的,除工人以外,差不多要算学生了”。*《上海市国民运动报告》(1927年4月)。这充分表明,学生对共产主义有着较高的认同。

学生加入中共成为风气,也引起社会的关注。1925年1月17日,天津《大公报》发表题为《共产党在武汉活动之隐忧》的社评,表达了对中共的不满。社评说:“共产党之名,早经宣传社会。其党首若何,国人多不明了。今敢一言以蔽之曰,在利用工人受绝大牺牲,而彼等可藉此呼号一笔大款也……武汉方面,入党者,以学生为最多数,次则教员,再则为律师,商人工人无几”。*《共产党在武汉活动之隐忧》,《大公报(天津)》1925年1月17日。这一评论不无贬低、诬陷中共之嫌,但也恰好从反面证明了中共在文化界的影响,尤其是在学生信仰中的地位。

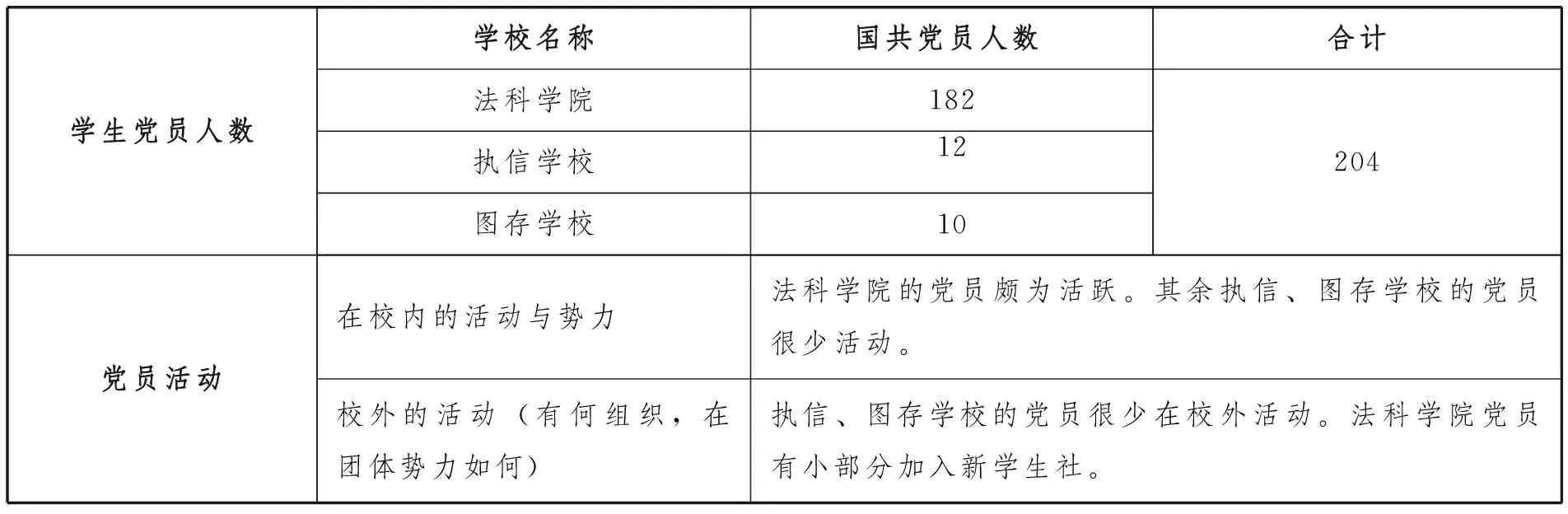

学生党员人数的增加,既壮大了中共的党组织,也增强了革命力量。但是,也应看到,这一增速背后还存在一些明显的不足。调查资料表明:学生党员并非全部都能积极投入到革命中。其背后的原因很复杂,但不排除他们对中共的革命策略缺乏了解,对党的革命思想认识不深等因素。1924年11月,中共以国民党的名义对广州市法科学院、执信学校和图存学校的学生党员进行了调查。其结果也呼应了上述情况(见表五)。

从表中的情况看,这三所学校学生党员的不同工作态度,非常形象地说明了他们之间的差异:一部分学生党员能够比较清楚地了解国民革命思想和中共的革命策略,并能立刻付诸实践,也有不少学生党员对革命斗争缺乏热情,尚未真正达到对主义笃定的程度。

由于学生的活跃度和思想开放度较高,加上中共的重视,学生加入中共在当时成为常态和潮流。诚然,部分学生带有某种冲动性,甚至一定功利性的入党行为,确实存在不少缺点。中共也直言不讳地批评说:很多学生入党并不是对革命有什么研究,也“非客观之觉悟”,很多人是“一想升学,二想做事”。*《中共惠州地委关于惠支会议情况的报告》(1926年4月24日)。这一批评虽然过于苛刻,但也反映出学生入党并非全部是思想觉悟高的体现,大部分人的政治信仰尚缺乏一定的思想认知。但即便如此,学生入党的常态化也足以表明:相比工农群众来说,学生的觉醒体现出一定的群体性,并且其政治信仰的选择具有明显的自觉性。

表五: 广州市法科学院、执信学校、图存学校党员调查(1924年11月23日)

资料来源:《中央青年部青年党员报告表》(1924年11月23日),台北国民党党史馆藏,五部档案,档案号12054。

结 语

综上所述,大革命时期中共的党员成分在总体趋势上发生了较大的改变:从一开始以知识分子、工人为主体的格局,逐渐转变为工、农、知识分子为主并以工农群众为绝对优势的格局。与之对应,中共的社会认同度日益提高,革命思想也成功地传播到以工农为代表的普通群众中。并且,这种成分构成变化显示了不同阶层对中共革命主张的不同回应,以及由此造成的中共党员成分的差异性。概言之,从中共成立至五卅运动前,基本上是以知识分子、工人为主导并以知识分子为绝对优势的格局。在这一格局下,群众入党还处在萌动阶段,农民、商人等其他社会阶层尚未真正进入党的革命队伍。从党员数量来看,工人、学生的入党者仍然不算多,对中共的革命思想认识也不深。与此相应,中共革命思想的社会影响力也相对有限。五卅运动之后,尤其是北伐战争开始后,工农的革命意识被唤醒,入党更为踊跃,逐渐成为中共的成分主体。这就改变了之前以知识分子、工人为主导的格局,使党的工农成分超过了知识分子等其他阶层。而与此相应,中共的社会认同度也真正得以提高。总的来说,随着大革命时期党员成分的变化,中共的社会认同度逐步提升,其革命思想日益获得社会的认同。这也成为这一时期中共革命力量不断扩大的主要表现之一。

(本文作者 江西省社会科学院历史研究所副研究员 南昌 330077)

(责任编辑 王志刚)

Differences of Composition: Test on Social Elements Change of the CPC Members During the Great Revolution Period

Yi Fenglin

The revolutionary ideas of the CPC permeated to the society in the form of its political party nature, and promoted the communist ideology to be gradually known by the society. Under the guide of the CPC, the revolutionary consciousness of intellectuals, workers, farmers and other social classes was awakened. They declared their political attitudes and revolutionary choice in the form of joining the party. Intellectuals, especially young students became the earliest group respondent to Chinese communist revolution, and also group with a high initiative to join the party, yet workers and peasants joining the party was closely related to the development of workers and peasant movement. With the increase of the masses joining the party, the composition of the CPC also changed largely. That was to say, the pattern of students and workers as the main body especially intellectuals oriented, gradually turned to the composition of the workers and peasants as the party’ class foundation. Looking from the social elements of the CPC, it always presented differences in communism belief of different classes, and intellectuals, workers, farmers had different performance at different times, different places.

* 本文系江西省社会科学院课题“大革命时期群众入党研究”(14YB05)的阶段性研究成果。

D231;D262;K262

A

1003-3815(2016)-04-0059-10