智慧城市整体建模技术初探

2017-01-12邱嘉文

邱嘉文

(珠海诚开智能科技有限公司,广东珠海 519000)

智慧城市整体建模技术初探

邱嘉文

(珠海诚开智能科技有限公司,广东珠海 519000)

为破解智慧城市分行业垂直构建信息系统带来的信息资源分散整合的难题,本文提出一个新的解决方案,即运用“分层构建、横向整合、模型聚合、平行演进”的机制,模仿智慧生命体的层次架构对智慧城市进行层次化的建模设计,使得在现实城市中纵向分布的信息资源,在信息系统的虚拟城市模型中得到横向的大整合,发掘出一项在云计算和大数据的环境下,可对垂直构建的信息系统进行具有兼容性、诱导性和可演进性的整体架构设计的新技术。

智慧城市;顶层设计;建模工程;横向整合;智慧生命体;整体架构设计

1 引言

2009年,IBM公司提出智慧地球理念,随后又提出了智慧城市的理念。在IBM强大的科技号召力影响下,人类随即在全球兴起了建设智慧城市的浪潮。作为人类社会形态大变革工程的主体工程,智慧城市的建设揭示了人类对待大自然的态度,即正在进行“从与之做斗争到与之和谐相处”的转变。

作为中国智慧城市建设试点城市之一,珠海智慧城市建设一开始就吸引了来自全世界的目光。从引进国际领先的资源进行顶层规划设计到加入中欧智慧城市合作框架[1],在“实现人与自然的和谐相处”的大主题下不断推进。珠海正朝着“树立一个科学地、系统性有条不紊地推动智慧城市建设的国际典范”的目标扎实前行。

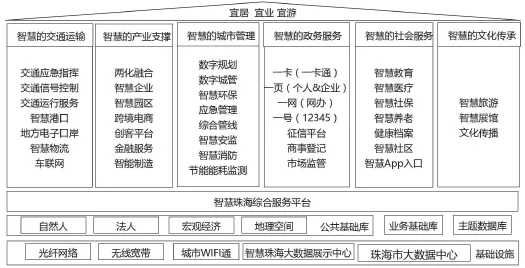

图1为新加坡国际集团为珠海智慧城市制订的“顶层设计”[2]。设计中的6个应用领域的39个应用项目是基于云计算大数据公共基础设施构建的,共享城市公共基础主题库,并统一构建了城市综合服务平台,形成了实现城市宜居、宜业、宜游,绘就了人与自然和谐相处的美好蓝图。因缺乏一家资源完整支撑整个智慧城市项目的供应商,在实际分步实施构建的过程中,每一个应用项目都必须单独立项,公开招标建设。这就使得在实际建设过程中必然是竖井式进行。虽然在前期建设了统一的云计算大数据中心,实现了硬件基础设施的云计算资源共享。但还无法实现全面的信息资源共享。

为解决这一问题,智慧城市建设迫切需要一种具备兼容性和诱导性的、可平滑演进的且基于云计算和大数据的整体架构设计方案实现顶层设计。寻求一种真正把城市当作整体对象建模的方法,就成为实现该架构设计的关键任务。基于此,本文将对智慧城市整体建模技术进行初步探讨。

2 智慧城市模型化研究现状

国内外已有一些在城市整体水平上采用模型化方法的研究和应用,从不同侧面强调并体现了模型化方法的有效作用。

IBM的Meegan John和Wells Keith[3]阐述了智慧城市数据模型的标准格局,强调统一的智慧城市数据标准对实现城市跨信息系统的相互操作性、数据表示和交换、数据聚合、虚拟化和应用的灵活性都有极为重要的作用。英国标准研究院[4]推出了公共可用规范PAS 182:2014,提出智慧城市数据概念模型(SCCM)。其核心思想是提供一组抽象的基于语义关系的公共标准元模型供城市不同领域的信息系统进行数据语义映射,以达到各信息系统之间数据互操作的目的。实际上,在智慧城市概念提出之前,许多行业已经开始应用比较成熟的数据标准规范了,如中国电力行业DL/890系列标准基本对应IEC 61970[5],其核心思想是基于面向对象的范式建立公共信息模型(CIM),即电能管理领域的领域模型,作为业务数据的统一标准,用来实现不同能源管理系统之间的数据互操作。

图1 珠海智慧城市顶层设计

尽管基于领域模型能够从逻辑上为特定领域不同系统的业务数据建立统一的标准,但是,由于不同的系统仍以各自的方式建立,因此,只能通过数据交换共享和统一元数据标准的模式来实现信息资源整合。随着云计算与大数据技术越来越成熟且成为未来技术走向不可逆转的大趋势,将城市所有领域的领域模型集中于云计算和大数据中心而聚合为一个统一的城市领域模型的能力将逐渐具备,其中包括领域模型在逻辑上聚合的能力和物理上集中实现的能力。如此建立的大整合信息系统将所有的数据共存于一个统一的城市大模型中,从而解决了所谓的数据孤岛、信息孤岛和智能孤岛的问题,也就不需要进行数据交换共享和数据互操作。大整合信息系统概念及其技术可行性的出现,至少意味着产生了一种智慧城市从现实到理想之间需要平滑演进的发展需求。

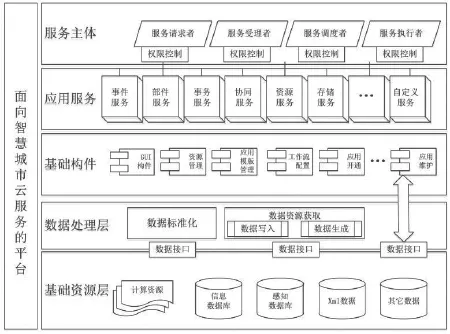

随着相关研究从智慧城市数据模型向信息模型和智能处理模型转移,国内一些学者也从多个不同的维度和角度对智慧城市进行了模型化的研究[6-13]。综合来看,这些研究成果涵盖了城市规划、城市运行管理及评价体系、信息系统架构设计等,有效地研究了智慧城市整体性的内涵与外延。但在总体上看还需要提出一个能够有效地将城市智慧内涵的理解与信息系统架构设计对接的方案。来自天津大学的一组研究成果展示了对智慧城市业务系统和信息系统进行横向大整合的雏形(图2)[14-18]。他们对城市信息系统子系统的划分,不再是按行业领域如政务、能源、交通、医疗等,而是按构成城市系统各层次要素来划分,如城市部件、事件、事务、工作流等统一在一个信息系统架构中。如果在这种大整合的架构模式基础上,增加“竖井系统”的兼容性和诱导性机制,就能建立一种从现实迈向理想的新整合模式。

3 智慧城市横向建模大整合机制

根据当前的理论研究与实践成果以及自身的工作经验,笔者提出智慧城市横向建模大整合机制,即:分层构建、横向整合、模型聚合、平行演进。

(1)分层构建:以数字化的城市空间模型为基础,向上逐层构建城市资源、能力、行为、事件、过程、目标、价值模型,最终构建一个大整合的智慧城市模型。

(2)横向整合:打破按不同应用领域并列垂直构建的传统的竖井模式,采用横向逐层向上构建的模式,使得不同的应用领域资源可在底层得到最大通约,实现逐层向上整合资源,最大程度地提高资源的效力。

(3)模型聚合:通过大数据聚合分析平台以及各应用领域的大数据应用支撑平台,利用面向对象的智慧城市公共信息模型聚合城市大数据,使得城市的大数据表达一个鲜活的、有机的智慧城市的整体。

图2 横向应用整合架构雏形示例

(4)平行演进:城市信息系统中的智慧城市模型和现实世界的城市形成一对平行系统[19]。运行中的智慧城市模型与现实中的城市资源及城市过程达到并行互通,互鉴互控,同步演进,可支持畅行的虚拟现实应用。在此平行演进的“运行环境”中,实现“智慧城市工程化的需求、设计、建模、建设、运营过程大闭环”的、迭代式的、虚拟与现实的同步推进。

上述四大整合机制的相互关系是:分层构建是横向整合的前提,分层整合将城市要素层次化,进行抽象分类分解,从而建立了横向的资源汇聚、通约整合的机制。模型聚合是分层构建和横向整合所采用的数据语义封装的机制,三者组合构建了智慧城市对象公共信息模型和虚拟运行机制。平行演进是保证在城市对象公共信息模型中的聚合数据与现实城市的数据一致,也是在传统竖井模式的基础上构建的系统的诱导演进的机制。这四大整合机制的有机结合,构成智慧城市大整合信息系统的内核运行机制。

4 智慧城市业务模型

以往智慧城市的顶层设计多以业务领域的纵向视角对不同领域(如电子政务、交通、能源、教育、医疗等)进行分领域的业务建模。正是这种传统的建模视角带来了各领域系统的分散独立的设计和建设,从根本上形成了数据孤岛、信息孤岛和智能孤岛。为打破这一局面,应在保留传统的纵向建模维度的基础上,增加一个新的横向建模的维度,从横向分层的视角来抽象整合智慧城市全领域的业务模型。这一横向分层建模的维度构建如下。

(1)城市数据模型:在数据层面上反映城市的全貌,是信息系统支撑全部上层业务模型的基础。

(2)城市资源模型:在资源层面上反映城市的静态事物及其相互的静态关系的全貌。

(3)城市能力模型:在能力层面上反映城市资源具备的功能作用的全貌。

(4)城市行为模型:在行为层面上反映城市资源可行的交互动作的全貌。

(5)城市事件模型:在事件层面上记录城市已经、正在和即将发生的事件。

(6)城市过程模型:在过程层面上反映城市曾经经历和正在进行中的过程。

(7)城市目标模型:在目标层面上反映城市建设发展的目标体系。

(8)城市价值模型:在价值层面上反映决定城市长远发展战略的价值取向及其关系的集合。

上述8层模型从底到顶逐层向上支撑的分层思想来源于笔者对一般智慧生命体层次结构的长期观察学习、思考和不断归纳总结的认知,并在架构仿生的灵感启发下形成了智慧城市建模。

智慧城市是人类及人类所调动的自然资源的一个聚合体。人类自身就是这个聚合体的一部分,人类的智慧就可以在这个聚合体内得到放大。于是,这个聚合体整体上也就成为了一个“智慧生命体”。这便是智慧城市的本质[20]。

智慧城市信息系统模型是对需要在计算机系统中运转的城市业务过程进行表达的模型。应确保业务建模的结果输出能够使在计算机信息系统中运行的城市业务与在现实中运转的城市业务进行无缝对接。系统建模的结果是通过计算机软件运行来表达的模型,是驱动智慧城市应用软件的分析、设计、开发和测试、部署、应用与维护全生命周期的动力。

图3是实现智慧城市横向建模大整合内核系统的设计。其中,分层构建机制表现在:对任何的业务系统都可以从业务资源类型角度经横向抽象后达到与信息系统一致的层次化实现的结构。这意味着整个信息系统可在业务系统资源的语境层面上而不仅仅是在信息系统资源语境层面进行横向的构建,是对信息系统整体架构方法的重大突破。正因为有此突破,才得以实现横向整合机制。由于任何领域的业务系统都可抽象为对该领域的资源、能力、行为、事件、过程、目标与价值的业务资源整合,因此,这些业务资源可在信息系统中用数据资源来表达,并通过每一层的业务资源管理平台(内嵌该层模型处理引擎)实现对该层数据资源的管理,从而实现各自层面上不同领域的同类资源的集约化管理,最终实现横向整合。

模型聚合机制统一采用面向对象领域模型作为统一元数据的标准,可以从人和计算机两个不同的角度统一数据语义,数据的对象语义封装不仅使业务资源管理平台能直观地与人进行交互,而且使内嵌的模型处理引擎按对象模型的模式进行CPU处理数据,二者在分层构建和横向整合的机制中的结合,支撑了一个面向对象的活的城市模型的构建和运转。

平行演进是一种整体演进的机制。在统一的对象模型聚合数据模式支撑下,通过数据共享交换平台可兼容聚合传统竖井式的应用系统数据。城市对象模型通过所支撑的外层大整合应用系统和现实的城市互动,直接融合应用数据。一方面可以实现传统竖井模式应用向大整合的横向构建应用的转变,另一方面基于城市对象模型可生成各类不同应用子系统所需的数据集,以支撑应用子系统的运行,将虚拟城市对象的数据返哺到现实世界,形成现实城市信息和虚拟城市信息的双向互动闭环。

5 智慧城市大整合模型的信息系统

不同于目前流行的社会视角和城市业务视角的“顶层设计”,智慧城市信息系统整体架构设计是将智慧城市信息系统当作一个整体对象进行构建实施的技术性方案,具有和具体的实施人员、实现技术、实现方法和实施过程紧密关联的一整套针对高层运转机制的、工程化的设计和实施构想。

整体架构设计需为整合智慧城市大数据、为平滑地从垂直构建的信息化系统过渡到基于云计算和大数据平台的横向大整合系统提供切实可行而又易于升级和扩展的解决方案,以将不同的应用领域不同类型的应用集成到同一个云计算平台上,在计算机系统中驱动实现各层业务模型的动态构建和执行运转,形成与现实城市可动态交互、平行运转的虚拟城市。

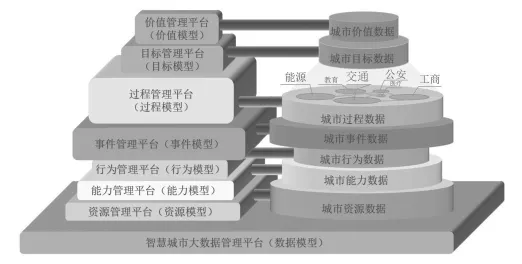

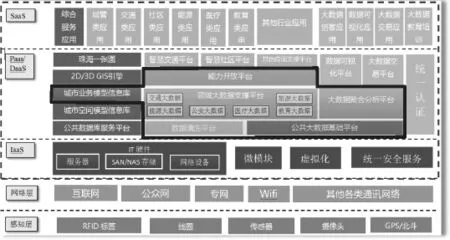

图4是笔者为珠海市智慧城市信息系统所做的整体架构设计。整体架构是一个典型的基于云计算大数据中心的大整合信息系统的架构。与领域相关的应用系统部署在云计算架构的SaaS层上。所有的应用系统构建于PaaS层对应的专业应用支撑平台或直接构建在能力开放平台上,而应用领域的应用支撑平台也构建在能力开放平台上。能力开放平台的核心是一个服务总线,向上提供所有SaaS层事务型的应用服务支撑,向下汇聚所有公共的应用支撑服务功能。

整个架构的重心在PaaS层的城市业务模型信息库和大数据聚合分析平台,其中城市业务模型信息库是智慧城市对象公共信息模型的一个实例应用。

满足如此要求的整体架构设计关键是在数据模型上通过模型聚合实现对历史垂直构建系统的整合,并依靠云计算和大数据技术实现对OLTP和OLAP两类应用同步区分的支撑。

图3 智慧城市横向建模大整合内核系统

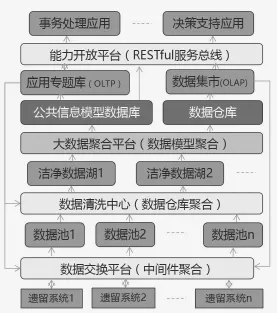

图5 是对智慧城市信息系统整体架构设计中的大数据管理平台架构的局部展开。底层的遗留系统是已建成的或待建成的“竖井模式”的行业领域的信息系统。该架构合理而巧妙地综合了3种数据聚合的模式,解决了分布式与集中式两种数据整合方式的集成问题。该架构的核心是大数据聚合分析平台。该平台一方面嵌入图3所示的智慧城市横向建模大整合内核系统,支持在资源、能力、行为、事件、过程、目标和价值层面按横向整合的思路逐层构建和运行智慧城市对象公共信息模型;另一方面集成了大数据公共基础计算资源和传统数据仓库体系的资源。传统数据仓库体系资源一方面可以按主题建模产生数据集支持在线分析处理OLAP类应用,提供数据可视化和决策支持服务,另一方面可以基于城市对象公共信息模型构建的城市对象数据库直接生成操作数据集支持OLTP类应用。如上两类数据和服务资源一方面可利用Restful风格的Web服务向上支撑各类大整合的应用,另一方面可通过数据交换平台对传统竖井式应用提供数据服务。

正是在这两条服务支撑的通道间,根据实际情况的选择逐渐将“竖井模式”应用的功能转移到能力支撑平台上来,变成大整合的应用,实现“竖井式”应用的大整合诱导转变。这样,在智慧城市信息系统构建中,接纳传统“竖井模式”应用,又能在云计算和大数据平台内部逐步进行转变,还能在未来根据应用需求对大数据中心应用数据资源直接开发整合建成应用系统。

智慧城市建模工程是智慧城市信息系统建设工程的关键子工程,是对复杂大系统的设计工程。其研究资源至少应该来源于以下几个方面:一是主导智慧城市建设的政府机构,至少应得到市政府的大力支持和亲身参与;二是参与智慧城市设计的海内外大学、研究机构和个人学者;三是参与智慧城市建设的企业与个人创业者。

落实到智慧城市建设的主导企业,应建立智慧城市工程技术研究中心常设机构,通过该机构发起成立智慧城市建模研究联盟工作组,以研究中心为依托,吸引来自专业研究机构、大学和合作伙伴研究机构的研究人员和访问学者参与研究;以智慧城市项目课题为研究对象,站在城市整体信息系统构建的高度,分组、分步骤地推动实施;以智慧城市建模任务和成果为教学素材,建立智慧城市建设人才培养基地,培养实战型高端技术人才;以研究成果为资源,参与智慧城市大数据创新创业孵化平台运营,对双创企业进行技术扶持;通过定期举办智慧城市国际学术讨论会,和全球同行分享和交流研究成果,构建一个智慧城市的科学共同体。

图4 珠海大数据中心大数据管理平台架构设计

图5 珠海智慧城市信息系统整体架构设计

6 结语

本文针对智慧城市建设中传统分行业构建信息系统的“竖井模式”带来的信息资源整合难题,提出了模仿生命体分层资源自组织模式构建智慧城市大整合模型的机制,设计了实现该机制的智慧城市大整合信息系统的内核系统方案,重点介绍了从业务语义层分层构建信息系统的架构模式,并将其应用到珠海智慧城市信息系统架构设计实践中,对应用方案的先进性和合理性进行了论述。

智慧城市建设需要对传统“竖井模式”提出兼容性和诱导性的架构设计方案。基于架构仿生的分层信息融合的智慧城市整体建模技术是实现该方案的突破性的创新技术构想。对该构想所期待的应用效果还有待在实际的智慧城市建设项目中进行实践验证。

今后的研究重点是在工程实践中不断探索技术细节,并吸引更多的科研机构、企业和学术界同仁共同研究开发,不断归纳总结应用经验,形成系统的理论体系和完整的技术方案,使这一技术在智慧城市建设中发挥应有的作用。

[1] 余晓晖, 康彦荣, JEANETTE, 等. 中欧智慧城市合作白皮书[R]. 北京:工业和信息化部电信研究院,2014.

[2] 任可,肖立志. 智慧珠海2015行动计划[R].珠海:新加坡IDA国际集团, 2014.

[3] MEEGAN J, WELLS K.智慧城市数据模型标准格局[EB/OL]. [2016-08-08]. http://www.ibm.com/developerworks/cn/industry/ind-smartercitydatamodel1/ index.html.

[4] PAS182:2014 Smart city concept model[S].British:The British Standards Institution,2014.

[5] 中国电力出版社. DL/T 890.453-2012 能量管理系统应用程序接口[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.

[6] 曹阳, 甄峰. 基于智慧城市的可持续城市空间发展模型总体架构[J]. 地理科学进展, 2015, 34(4):430-437.

[7] 吴志强, 陆天赞. 引力和网络:长三角创新城市群落的空间组织特征分析[J]. 城市规划学刊, 2015(2): 31-39.

[8] 王娟. 基于城市特征需求的南京智慧城市建设模式分析[J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2014, 14(3):48-53.

[9] 王世福. 智慧城市研究的模型构建及方法思考[J]. 规划师, 2012, 28(4):19-23.

[10] 柴彦威, 申悦, 陈梓烽. 基于时空间行为的人本导向的智慧城市规划与管理[J]. 国际城市规划, 2014, 29(6):31-37.

[11] 戴俊. 智慧城市总体架构分析与建模方法研究[D].北京: 中国航天第二研究院, 2012.

[12] 刘鑫. 长株潭“智慧城市群”信息服务体系的功能与模型设计[J]. 电子测试, 2015(7):127-129.

[13] 王理达, 王芳, 张少彤. 基于SMART模型的智慧城市综合评估框架[J]. 电子政务, 2013(4):18-23.

[14] 孙富强. 智慧城市:部件模型软件体系结构分析设计与应用[D]. 天津: 天津大学, 2013.

[15] 肖浩. 智慧城市: 事件模型软件体系结构分析设计与应用[D]. 天津: 天津大学, 2014.

[16] 孟洋. 智慧城市: 事务模型软件体系结构设计[D]. 天津: 天津大学, 2013.

[17] 龙子渊. 云模式下智慧城市工作流管理平台软件体系结构设计[D]. 天津: 天津大学, 2014.

[18] 田瑞. 智慧城市云服务平台软件体系结构设计与应用[D]. 天津: 天津大学, 2014.

[19] 王飞跃, 刘德荣, 熊刚,等. 复杂系统的平行控制理论及应用[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2012, 9(3):1-12.

[20] 邱嘉文. 智慧城市建模[EB/OL]. [2016-06-12]. 科学网博客, http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space & uid = 33982&do=blog&id=984074.

Study for Whole Modeling Technology for Smart Cities

QIU Jiawen

(Zhuhai Chenkai Intelligent Technology Corporation, ltd., Zhuhai 519000)

For cracking break difficult problems for integration of information source scatter in vertical structuring information system by smart city component vocation, this paper proposes a novel solution, which uses the mechanism of "hierarchically constructing, horizontal integration, aggregating data with object model, and promoting parallel evolution. Imitating hierarchical architecture model of intelligent organisms, the method of hierarchical modeling and design for smart cities is explored. This approach makes the vertical distributed information resources in real urban cases realize horizontal overarching integration in the virtual city model for information system of smart city. The author developed a new technique of overarching architecture design for information system of smart cities, which is compatible with, inducible from and evolvable for traditional vertically constructed information systems in cloud computing and big data.

Smart city, top design, modeling Engineering, horizontal integration, hierarchical model of intelligent organisms, overarching architecture design

F292

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2016.05.006

邱嘉文(1966—),男,珠海诚开智能科技有限公司总架构师,工程师,主要研究方向:智慧城市整体架构设计,云计算、大数据、物联网及移动互联网技术应用、云计算环境下面向资源软件工程环境的构建。

2016年8月26日。