伯努瓦·雅克的四百击

2017-01-11驳静

驳静

“当我不拍电影时,我就成了生命的失业者。”

“不是每个人都会被特吕弗推荐”

蕾雅·赛杜(Léa Seydoux)这两年倒终于火了。

这点从她成了“007系列”最新的邦女郎可见一斑。这位法国最大电影公司百代的千金小姐,有非常清晰而稳固的资源,与国际大导演的合作不在少数。但直到2012年,她出演了伯努瓦·雅克(Beno?t Jacquot)导演的《再见,我的王后》(Les adieux à la reine),才成为一个真正意义上的一线明星,像苏菲·玛索或玛丽昂·歌迪亚,也进入国际视野。

而在那之前,赛杜充其量只是伍迪·艾伦《午夜巴黎》中那个卖唱片的邻家姑娘。至少,法国观众的确是因为该片中的对玛丽王后忠贞的小侍女一角,才完全被这个门牙之间有条豁儿的姑娘征服。

随后,雅克又在2015年的《女仆日记》(Journal dune Femme de Chambre)中,为赛杜身上那股潇洒不羁的女性气质,做了一次不遗余力的增强。

法国演员蕾雅·赛杜。2015年她有三部重要作品,除了《女仆日记》,还有获金棕榈提名的《龙虾》,以及“007系列”《幽灵党》

而伯努瓦·雅克本人,则驻扎在法国电影的前线,从1975的第一部长片《致命乐手》(LAssasin Musicien)开始,几乎是法国当代作品最多的导演。

擅长与各种女演员合作,是伯努瓦·雅克的一个鲜明特色。从作品年表来看,赛杜的确是雅克近几年的新宠。往前追溯,人们发现雅克的确总是钟情于一而再地与他中意的女演员合作,于佩尔如是,夏洛特·甘斯布也是这样。后者也是法国女演员中特别叫人欲罢不能的一位,她与法国老牌女演员德纳芙(Catherine Deneuve)以及她现实中的女儿齐雅拉·马斯楚安尼(Chiara Mastroianni)一起,出演的电影《三心二意》(3 Coeurs),也是雅克近年来的代表作之一。

更别说主演过5部雅克电影的于佩尔了。

循着于佩尔这条线,去观察法国电影,会有种错觉。觉得法国真是一个拥有太多导演和太少女演员的国家,在于佩尔长长的导演合作名单上,夏布洛尔或伯努瓦·雅克,都要找于佩尔主演他们的电影五六次。但沿着雅克这条线,又会发现,法国的许多女演员们真有一股独特而统一的风味,至少雅克选择的女主角,总是精巧、雅致以及乖张。

我去采访雅克那天,那是京城常见的一个雾霾天。进到酒店26层的小型会客室里,发现上一个专访的记者还正在做最后的总结性告别,此外还有一个翻译和摄影师。

这是一个魅力不凡的“40后”。这位女记者,明显有种依依不舍的劲头,嘴上说着再见,身体却很诚实,其中一半还倚在导演身边的那张桌子上。我感到,这位年近70岁的法国导演,正在散发着自信的雄性荷尔蒙,即便他和记者之间,还隔着一位翻译。

雅克当然会说英语,1976年他拍完第一部叙事长篇《致命乐手》(LAssasin musicien),就带着它去了纽约。他在那里受到了非同一般的欢迎,完全不像人们通常会对一位新人导演做出的反应。后来他得知,那是因为特吕弗在美国人面前对他大加赞赏。“我觉得我像个王子,”后来人们告诉他说,“不是每个人都会被特吕弗推荐的。”

但也显然,他说法语时更自在。我抓住一个空当,礼貌地把前一位女记者和她的翻译请出会议室。最后会客室里终于剩下我和我带去的实习记者,以及雅克和法国使馆的工作人员时,没想到他先向我发问。

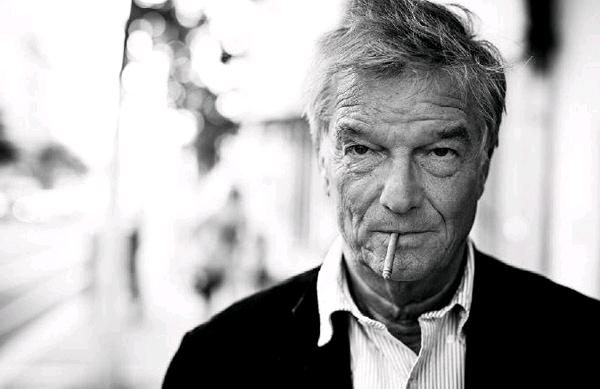

法国电影导演伯努瓦·雅克

一共是三个问题。

包括我昨晚睡得怎么样、来的路上顺利吗,以及我是在哪里学的法语。直到我们谈到杜拉斯,他告诉我杜拉斯与陌生人见面的习惯时,我突然意识到,他们二人的习惯有惊人的相似。而这一点,或许导演自己都没有意识到。

当杜拉斯的助理,但拒绝拍她的小说

与杜拉斯合作,是40多年前的事了。

雅克说杜拉斯是一个基本只在意细节的人。他见过许多去采访她的记者,通常都会被她追问一些琐碎的细节,诸如过来的路上远不远、早上吃了什么、睡得好吗、做梦了吗、梦到了什么。净是这类非常私人化的问题。

这样几个来回后,似乎才放心让对方提问。

雅克的导演助理生涯有大约10年之久,其中两年,老板是杜拉斯。

那几年,杜拉斯正处在对电影的无比热情当中,她每年都要拍两部左右的片子。导演助理,则负责帮她处理一切她不感兴趣的部分。雅克20出头,已经干过一两个导演助理岗位。杜拉斯当时的助理暂离,他是那个临时填补空缺的人,“但我一旦上手工作,她就不希望助理是其他人了”。

所以雅克负责调度演员、调整摄影机的位置。而通常,工作地点是在杜拉斯的住处,也正因为如此,即便是完成了一个项目接着做另一个了,也总像不间断地在拍摄同一部电影。

“从她那里,我学到了不少东西,最受用的一点是要保持孩子气,而且这个时间越长越好。”他说杜拉斯自己就是一个非常孩子气的人,于是她的片场,就像一个度假屋。而且不是成年人那种无所事事的度假,而是孩子式的,排满了各类游戏。

但杜拉斯拍电影,最终还是为了写作,所以这点其实让雅克挺苦恼。他不止一次地听她说:“所有的电影人,伟大与否,本质上都是失败的作家。”而雅克自己,却宣称:“电影是最高等的艺术,在一部美好的电影旁边,一本书几乎不值一提。”

雅克与杜拉斯的友谊一直维持到后者过世,在为她工作的两年多时间里,不拍电影的时候,他们也时常见面,因为正好住在巴黎的同一个街区。至少在与电影有关的问题上,他们有大量的机会互不认可。

雅克的审美常为杜拉斯所不解,比如,他喜欢普鲁斯特和莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot),杜拉斯则不然,她也无法理解雅克对希区柯克的崇拜。

所以,雅克从未真正将她的小说改编成电影,或者是明智的,尽管她自己曾提议的小说就有三四本。

在杜拉斯希望交给雅克改编的小说中,有《夏夜十点半》(Dix Heures Et Demie Du Soir En Eté)和《直布罗陀水手》(Le Marin de Gibraltar),也有《音乐》(La Musica)这部她后来自己当导演的作品,以及她最著名的《情人》(LAmant)。但雅克统统拒绝了,他有很清晰且合逻辑的理由:“因为那个时候,我跟她的关系太近了。而且如果我真的拍了,我跟她的朋友关系可能会变糟,所以我那时候更倾向于避免。”

实际上,雅克算是1993年的《年轻的英国飞行员之死》(La mort du jeune aviateur anglais)的导演。杜拉斯电影扮演自己,讲述的是作家如何获取灵感。但是看完成片后,杜拉斯第一反应是“这是一部我主演的电影,也是一部与我有关的电影,但最终,这却仍然是你的电影”。你看,要让杜拉斯放手,也是件挺难的事。

不过,杜拉斯的魅力仍然叫雅克无法抗拒。她去世后,雅克差一点就拍成了她的《抵挡太平洋的堤坝》(Un Barrage Contre le Pacifique)。雅克非常喜欢这部小说,甚至已经写好了剧本,最终因为版权问题而作罢。这大概是他最后一次尝试,尽管后来他所有作品几乎都改编自某部小说,但这当中,很少是他自己主动选择的结果。

“很多年了,总是人们拿着一本小说跟我提议,说它适合我来拍”,他乐于见到这种别人对自己的认知,与自我认知之间的鸿沟,他甚至觉得这很迷人,这几乎成了一种被动的自由。他说:“玛格丽特拍电影的方式太自由了,这曾让我希望,自己也能有她那种自由的状态。在她身边,我获过自己的私密的小小新浪潮。”

迷影少年

雅克与新浪潮更直接的关系,则来自特吕弗。

14岁,雅克在电影资料馆见到了30岁的特吕弗。特吕弗答应他,要教他拍电影,但得放弃上学。雅克的父亲听完这件事,既没有拒绝,也没有一口答应。他谨慎地给特吕弗写了封表达忧虑的信,后者还给回了,措辞很官方,“我完全能理解您的态度,但是,这没什么可担心的”。

其实真正让人担心的,是迷影之外的雅克。13岁到18岁之间,他干过所有学校禁止的事。除了阅读、看电影,最常干的,就是打架。所以他父母时常不得不去警察局把他带回家,由于这样的次数太多,到最后,他们只是去看他一眼,并告诉警察:“要不您留着他,明天直接送他去上学。”

雅克说他算了算,一共去了警察局25次。

所以相比之下,跟着特吕弗学习电影,尽管要辍学,对他父母来说,也是门不错的生意。不过,在特吕弗之前,雅克的父母其实也早就对他的迷影问题妥协。当时《天使们的侯爵夫人》(Angélique marquise des anges)正在拍摄五集迷你剧,雅克的父亲认识其中一个制片,他不得已,帮他张罗去剧组实习。雅克很快就发现他讨厌这个剧组,他不喜欢他们的好莱坞方式。

总之雅克后来就没再去上学。他的电影学校,几乎就是各个剧组。

19岁,雅克得到一个担任马塞尔·卡尔内(Marcel Carné)第二助理的机会。又过了一年,菲利普·加莱尔(Philippe Garrel)给他打电话,说,“我梦见你了,我有部片子两周后要开拍,你来吧”。

跟在这些当时的大导演后面,雅克说他像在不同的电影学校之间转学。每换一个学校,就像来到另一个世界,因为他们互相之间,对对方的创作理念并不那么认同。

比如拍出《天堂的孩子》(Les Enfants du Paradis)的卡尔内,就曾被特吕弗非常猛烈地抨击过。而加莱尔虽然比雅克还小一岁,却是个年少成名的导演。他看雅克当时跟在卡尔内的剧组,就担心他“将灵魂出卖给了魔鬼”。

那时候的雅克,离功成名就还有很远,离成为一位真正的导演,也还起码有一部《致命乐手》的距离。

不过,雅克从小受到的电影熏陶,就从来没有受限于某种单一的电影美学。他出生在一个资产阶级家庭,父亲是一家食品企业的老板,母亲是《艺术》杂志的忠实读者,这本评论杂志曾详尽地报道过跟新浪潮有关的每个电影人。父母二人都对自己的文化品位有相当的自信。

10岁以前,有相当长一段时间,雅克的父母会在每周六晚上去看10点档的电影。几乎不管正在上映的是什么片子,有时候是《八十天环游地球》这样的科幻片,也有克鲁佐(Henri-Georges Clouzot)拍的那些阴暗的惊险片。

雅克就在自己房间里,眼巴巴地等他们回来。通常,接近午夜时分,他母亲就会出现在床头,把当天晚上看的电影跟雅克复述一遍,当然,不可避免地要加入她本人的观点。第二天早上,他父亲又会在餐桌上跟他讨论同一部电影。

雅克就在一段黑夜的开始与结束时分,收听对同一部电影的两种观感。

三联生活周刊:你的创作力惊人,特别是从《单身女孩》(La Fille seule)开始,几乎每年都有一部你的作品上映,除此之外,还有电视电影等其他作品。如何保持这种创作频率?

伯努瓦·雅克:这几乎是种生理需求。我知道如果我停下来,会非常难受。刚开始拍电影的时候,我每一部都很珍惜,当然现在也一样。但那时候会把每部电影当作最后一部在拍,这种想法持续了一段时间后,我发现我的心理状态发生了改变,变成将每一部当作第一部来拍。其实对很多导演来说,都是这样,可能频率会有所不同,但人生可能会一直如此,拍拍拍,从来不停止。我以前接受一个采访时也说过,如果我不拍电影,我的生命会就此失业。

三联生活周刊:法国作者电影的作者,即导演们对电影环境普遍有种悲观主义倾向,你觉得跟早期你刚出道时相比,电影环境有什么变化吗?

伯努瓦·雅克:我的答案可能会出乎你的意料。我反而觉得是变好了,因为从投资的角度,导演们比以前更容易找到钱。当然,依然需要强大的内心力量去支撑。我觉得,一个人必须是绝对的机会主义者,才能实现拍摄并且拍摄的是自己的原意。必须懂得抓住一切机会,然而,许多电影人,有些还是非常有天赋的,不太懂得这种机会主义。我自己最开始,也不愿意做那个为了拍电影而蹚浑水的人。但是很快就意识到了,机会主义与拍电影,二者不可分离。

三联生活周刊:那个让你意识到的时机,具体是什么?

伯努瓦·雅克:80年代,我拍了一部我个人非常在意的电影,改编了路易-勒内·德福雷(Louis-René des Forêts)唯一一部小说《乞者》(Les Mendiants)。但是最后电影让我非常失望。那时我一度以为自己的电影生涯就结束,以后最多拍点纪录片或导一些戏剧,仅仅为了生活下去。那时我快40岁,既有作为男人的危机,也遇到了创作的死胡同。《乞者》里有一位当时才15岁的女演员朱迪丝·哥德雷科(Judith Godrèche),她几乎用那种小姑娘闹别扭的方式,让我给她拍一部她写的电影——《不再着迷》(La désenchantée)。而且没想到获得了成功,成了我“第二部处女作”。从这一部起,我意识到另外一点,演员对一部电影来讲,是原动力,就像在朱迪丝那里获得的极大的创作动力。那时候我就想,40岁和15岁,这是一个距离。为一个年轻有抱负的女演员量身拍摄的电影,这也是个挑战,想要在看上去不太合理的事情中找寻合理之处,我得把自己放在非常强势的位置。从那时起,我开始思索“演员是什么”这个命题。在那之前的很长时间里,我看不到这个命题,或者不愿意看到。

三联生活周刊:说到演员,有些导演喜欢亲手调教演员,从一张白纸开始。你选择演员,尤其是女演员的偏好是什么?

伯努瓦·雅克:我可能更喜欢职业女演员。职业演员的好处在于,她们大都从很小的时候就下定了当演员的决心。这意味着,她们习惯于在生活中,尝试对他人进行自我投射,毫无疑问,这使得她们总是在寻找自我。所以当她们投入到一个电影角色中,就更容易地跳出这个自我,并将其托付给导演,然后与导演一起,创作一个全新的角色。每个人在潜意识中,对放弃自我都有一股强大的反抗力。而职业演员通过训练,可以让这股反抗力递减到某个最小限度。这个时候,你会发现,她们是全情投入的,因为她们既知道这只是一个游戏,同时也明白,这是一个需要毫无保留才能玩好的游戏。

三联生活周刊:在蕾雅·赛杜、夏洛特·甘斯布以及其他你合作过的女演员当中,有没有共同点?

伯努瓦·雅克:都是谜团,并且她们给我去解开谜团的欲望。而且我还发现,这种谜团性,不只是对他人的,她们自己也时常对自身产生迷惑。所以我试图寻找破解的钥匙,其中一个但不是唯一的关键,在于了解和爱。一个导演,当他在拍一位女演员的时候,拍摄的真义,不管怎样,最终都会与爱的情绪归结在一起。尽管最终不一定真的会发展成一段通俗意义上的爱情故事,导演与演员之间,一定是有爱存在的。唯有发自内心地爱她,才能拍好她。另一方面,我发现这成了我在现实生活中与女性交往的某种阻碍,如果对方不是一位演员的话。

三联生活周刊:你的作品,也几乎能够用女演员来分类。

伯努瓦·雅克:其实不只我自己,我后来发现,许多大导演的作品墙上,多半也悬挂着某位或某几位女演员的大幅照片。对我来说很重要的导演斯登堡(Josef von Sternberg),他和玛琳·黛德丽(Marlene Dietrich)的关系就相当神秘,更别说罗西里尼和英格丽·褒曼、戈达尔和卡里娜(Anna Karina)这些组合了。本质上,这是一种欲望关系,而且这种欲望是从属于作品本身的,这几乎是作为电影共同体存在的。(实习记者孙大卫对本文亦有贡献)