郑州市智慧水务体系构建与关键技术研究

2017-01-11赫晓慧李紫薇郭恒亮田智慧

赫晓慧,李紫薇,郭恒亮,田智慧

(1. 郑州大学水利与环境学院,河南 郑州 450001;2. 郑州大学郑州智慧城市研究院,河南 郑州 450001)

郑州市智慧水务体系构建与关键技术研究

赫晓慧1,2,李紫薇1,郭恒亮1,2,田智慧1,2

(1. 郑州大学水利与环境学院,河南 郑州 450001;2. 郑州大学郑州智慧城市研究院,河南 郑州 450001)

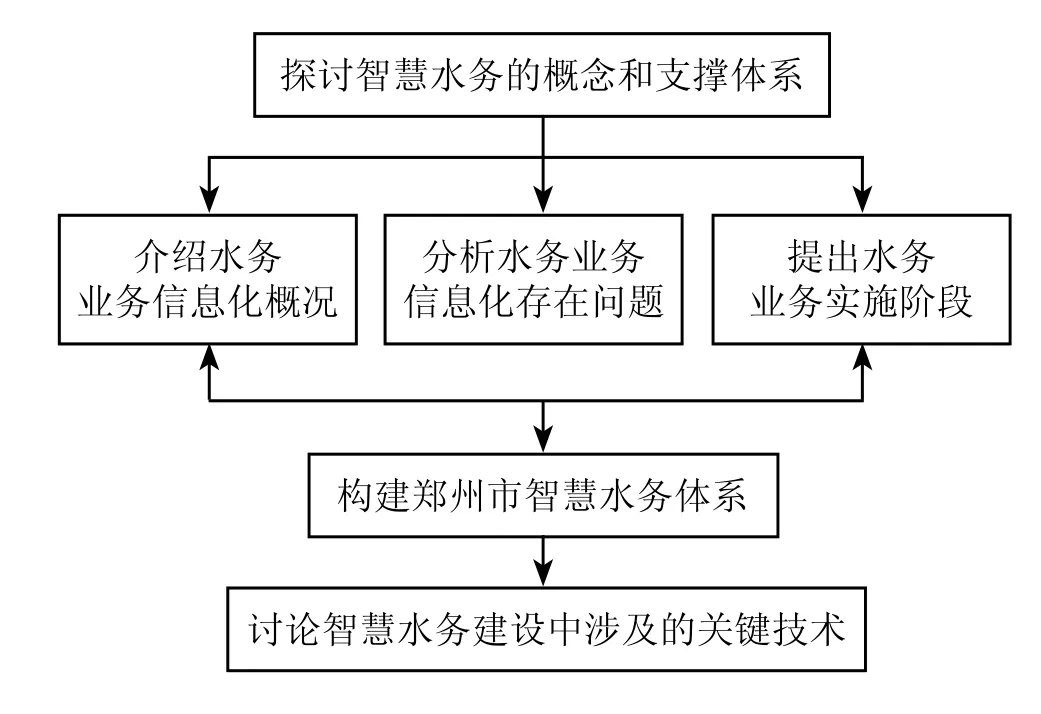

随着物联网、云计算、大数据等新技术的涌现,智慧水务已成为完善水资源科学管理的有效载体。探讨智慧水务的概念和支撑体系,根据郑州市水务业务信息化的概况与存在的问题,介绍郑州市智慧水务立体感知层、信息处理层、智能应用层和支撑保障层 4个层次的体系构建,并讨论智慧水务建设中涉及的关键技术问题,为城市智慧水务建设和发展提供一定参考。

智慧水务;水务信息化;体系构建;关键技术

0 引言

2008年,“智慧地球”的概念被提出,引发了各国建设“智慧城市”的热潮[1],在“智慧城市”的引领下,我国不少城市相继开展了“智慧水务”的建设实践。上海“智慧水网”以应用为核心、需求为导向,运用传感、网络传输和信息处理技术,推进城市涉水事务管理和公共服务信息化,提升涉水事务管理服务水平和城市运行效率;江苏省通过“感知太湖、智慧水利”项目建设了一体化的智慧水利物联网综合管理与服务平台,进行智能感知、调度和管理,最终实现防汛防旱智能预警、水体环境智能监测监控和水资源合理优化配置;深圳水务分别从信息采集、网络建设、数据中心建设及数据共享交换平台建设出发,统筹规划信息化建设,积极推动智慧水务的发展[2-3]。但是,目前针对城市的水务信息化发展情况,满足城市需求的智慧水务建设体系的理论方法仍有待完善。以郑州市为例,研究智慧水务体系构建与关键技术。

1 智慧水务概念与支撑体系探讨

1.1 智慧水务概念探讨

当前关于智慧水务的概念性描述很多,但缺乏明确的定义,理论的发展没有跟上实际应用的脚步。当前对智慧水务概念的推广存在一定误区。首先,智慧水务是指全方位、综合性涉水事务的管理,而非单纯的供水与排水或传统的水利管理;其次,智慧水务不同于水务管理信息系统,与传统管理信息系统相比,更强调水务信息的全面感知、自动采集与智能分析;最后,智慧水务的应用绝非千城一面,必须针对各个城市的实际需求进行具体分析和设计。

智慧水务是通过物联网、无线宽带、大数据、云计算等新一代信息技术,自动采集与整合水文、水质、水资源、供水、排水、节水、防汛、抗旱、航运等多方面水务信息,进行科学分析、预测和决策,实现全方位的水务信息共享和智能化管理。具体的技术路线如图1所示。

1.2 智慧水务支撑体系

与智慧水务的概念对应,智慧水务的支撑体系首先应包括立体感知层,该层把新兴的信息技术充分运用于城市水务综合管理,把传感器嵌入和装备到自然水循环系统的各个角落,并通过普遍连接形成“水务物联网”,达到全面感知;而后是信息处理层,该层通过超级计算机和云计算将“水务物联网”整合起来,完成数字与物理城市水务设施的无缝集成,整合共享气象水文、水务环境、市容绿化、建设交通等涉水领域的信息,组成基于数据中心的信息处理体系;最终为智能应用层,该层对包括电子政务、水务业务管理、信息监测、水安全等各个领域及需求提供智能化的决策与支持,并支撑水务综合管理、涉水事务跨行业协调管理和提供社会公众修改化服务,使人们能以更加精细和动态的方式对城市水务进行规划、设计和管理,达到“智慧”的状态[4]。同时,这 3个层次都需要相应的软硬件及技术支持,由此形成了支撑保障层。

图1 郑州市智慧水务建设技术流程图

2 郑州市水务信息化概况

2.1 郑州市水务业务与信息化现状

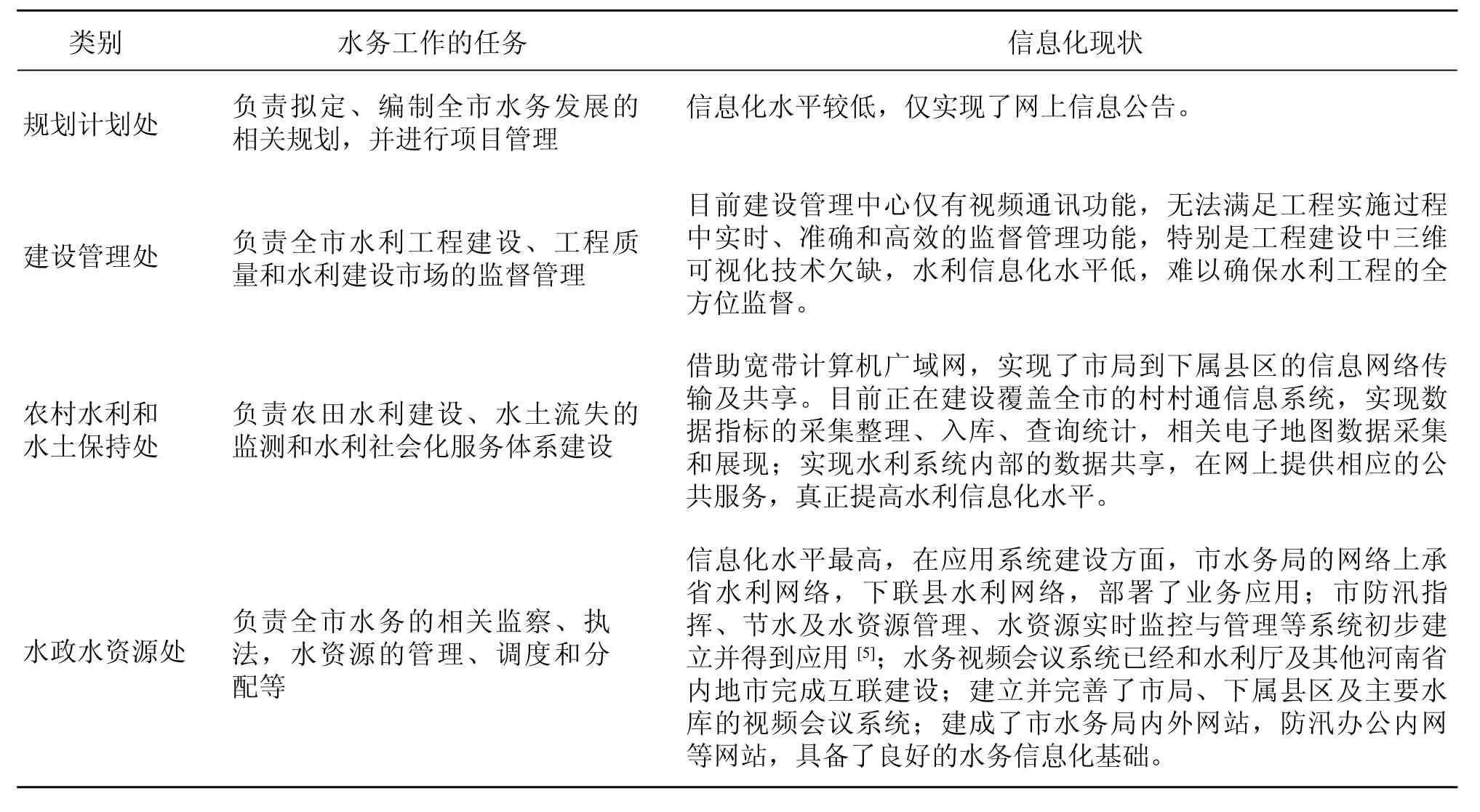

郑州市的水务业务主要包括规划计划、水政水资源、建设管理与农村水利和水土保持、水政水资源处等相关职能处室,各处室水务业务工作的任务和信息化现状如表1所示。

表1 郑州市水务业务与信息化现状

2.2 郑州市水务信息化存在的问题

尽管郑州市水务信息化取得了丰硕成果,但是距离“智慧水务”的要求还有很大距离,水务信息化工作仍存在一些制约发展的问题。

1)缺乏信息化的整体设计。没有从全市框架上建立完整的水务信息采集、通讯网络传输、数据集中处理和水务信息综合管理等系统。对信息化建设缺乏全局观念,各自为政,分散建设,单项业务处于孤立发展状态,服务目标单一。

2)信息化基础设施薄弱。郑州市水利信息化建设还很不完善,信息的时效性差、种类不全、内容不丰富,信息的数字化和规范化程度不高[6]。水利工程自动监控系统的建设还处于起步阶段;水利通信网在覆盖范围和容量上还远远满足不了需要;能够提供网络共享的信息较少,安全保障不够;支撑水利各类业务应用的综合性支撑平台和提供综合信息共享服务的综合数据库不够健全、安全保障不够[7-8]。

3)资源共享机制建设滞后。重建设轻应用、重监管信息化轻服务信息化、重机关信息化轻基层信息化“三重三轻”,信息资源共享和业务协同滞后。当前在网络系统的软硬件设施还很不完善的情况下,各种信息基础设施与共享机制仍不配套,难以构成有效的信息资源共享技术支撑环境,导致信息交流的通道不畅,能力不足,效率不高,安全没保障,阻碍了信息资源的共享。智慧水务牵涉到多个部门,目前各部门技术水平、任务来源和资金渠道不同,不仅造成重复投资、资源浪费,而且继续形成“信息孤岛”和业务分割,影响一体化水务和一站式服务目标的实现。

2.3 郑州市水务信息化实施

水务信息化建设进入“十三五”时期,为保证郑州市水务业务信息化工作顺利有序地实施,应遵循“统一领导、统一规划、统一组织、统一管理”的建设原则,各部门业务协同,资源共享,以智能感知、物联网、云计算等高新技术为主导,以计算机通信网络和各采集控制终端为基础,基本建成集高新技术应用为一体的智能化水务管理体系,基本实现信息数字化、控制自动化、决策智能化,使得感知内容全覆盖,采集信息全掌握,传输时间全天候,应用贯穿全过程[9]。

郑州市智慧水务建设可以分为 2个阶段开展实施:第 1 阶段基本完成郑州市智慧水务建设,以水务业务需求为导向,建成水资源数量与质量、供水与用水、排污与环境相结合的统一感知与监测网络体系,建立和完善以供、用、排水计量设施为基础,通讯系统为保障,计算机网络系统为依托,决策支持系统为核心的,包括防汛抗旱、水资源调度、水生态调度决策支持和水务电子政务系统等内容的郑州市水务管理信息系统,初步形成与智慧北京相适应的水务管理能力;第 2 阶段全面完善郑州市智慧水务建设,实现水务数据采集自动化、信息传输网络化、应急管理数字化、信息处理实时化、预报决策智能化,全面提高感知、监测、预警和管理能力,有效提高郑州市水务管理和服务的智慧化水平,为水生态文明建设提供基础数据和决策支持,为智慧郑州的实现提供有力支撑。

3 郑州市智慧水务体系构建

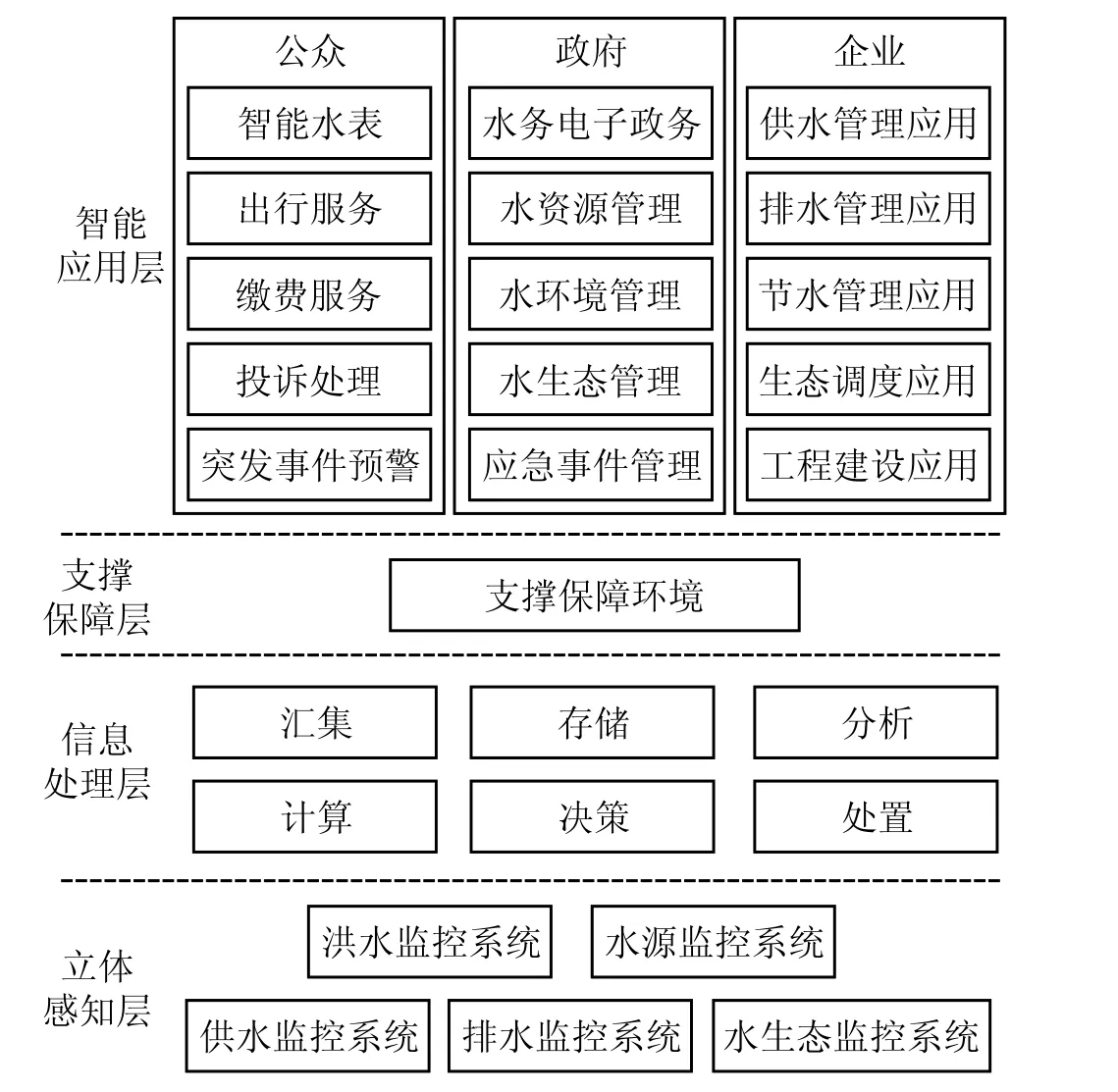

针对水务管理工作中出现的信息资源不足,信息共享困难,数据挖掘欠缺,应用基础薄弱等一系列问题[10],构建郑州市智慧水务体系,如图2所示。郑州市智慧水务建设需要在立体感知层部署大量信息传感设备,建设一批基于物联网技术的智慧水务传输网络,在信息处理层通过水务云实现对海量信息的汇集、处理、分析、管理和服务,在智能应用层构建水务管理信息系统,实现更加丰富、更加准确、更加人性化的政府、企业和公众信息服务,形成一个智慧高效的水务管理环境。

图2 郑州市智慧水务体系构建图

3.1 立体感知层

结合郑州市现有监测系统,针对水务管理监测对象多、监测频率快、涉及范围广的特点,根据郑州市水系格局特征,规划构建五大自动感知与监控系统:洪水、水源、供水、排水和水生态等监控系统。水政水资源处和农村水利和水土保持处可以自动、实时地感知并监测郑州市及周边地区六纵六横河渠、七中五小水库、三湖泊两湿地及各种水利工程的各关键要素、点、位置和环节的数据[11],并实现对监控设施和水利工程的远程自动控制,真正实现业务协同管理与监督。

洪水监控系统涵盖郑州段黄河、伊洛河和汜水河,市区内的金水河、索须河、东风渠等,实现上蓄、中疏、下排的防洪格局;水源监控体系涵盖郑州邙山提灌站和花园口水源、尖山水库、南水北调和应急等水源,丹江口水库的水通过南水北调引入郑州,与本地 153 座中小型水库、6 处水源地及再生水实现统一配置[12];城市供水监控体系包括城区和郊区供水监控体系,形成城内六区一网和多个郊区供水单元相结合的供水格局;城市排水监控体系包括污水收集和处理体系,涵盖金水河、贾鲁河、熊耳河、魏河等;水生态监控体系包括内城水系、生态廊道及小流域内的流量、水质、生物、植被等信息[9]。

3.2 信息处理层

信息处理层依托郑州市水务云平台,是信息汇集、存储、分析、计算、决策、处置的中心,该层利用基于云计算平台的并行水务数据挖掘与决策支持系统,充分挖掘海量水务数据并进行分析,成为“智慧水务”的核心[4]。

信息处理层采用高性能计算和海量数据云存储作为整个系统的数据支撑部分,利用立体感知层收集的多源耦合气象水文信息,基于数据同化、大数据挖掘算法、信息融合、态势分析和预测计算、三维建模等关键技术,组成一个综合性的后台数据处理和分析预测体系,进行基于案例推理的预案生成,完成郑州市水务数据空间库、数据库、知识库、预案库的建立,提高水务数据的利用率。

传统的水务信息中心是郑州市水务局自设,郑州市正在进行智慧城市建设,针对“信息孤岛”现象,为加强电子政务工程集约化建设,由郑州市数字城市办公室牵头建设郑州市信息资源中心,为各局委信息资源共享提供了基础支撑。因此,郑州市水务云建设依托郑州市信息资源中心建设,可充分利用数据仓库、数据资源管理、海量存储、光纤链路和共享平台等新技术,有效实现水务资源共享。

3.3 智能应用层

该层是智慧水务框架体系构成要素的主要应用部分,包含了公众、政府和企业 3个方面的各项业务需求,主要分为以下2个方面:

1)自动响应。可以事先做好各种事件的应用模型,利用这些事务的各种预案,一旦某种事件条件符合,系统会自动响应,向云计算平台发出请求,云计算平台会自动分析处理这些请求,提出处理方案。这主要建立在水质水量综合诊断指标的基础之上,结合感知的水量水质和水情工情信息,采用专家系统、神经网络、模糊理论等方法对大量信息进行深度挖掘,对各种水安全风险因子进行智能识别,向公众、政府和企业主动提供服务[11]。

2)按照用户的请求,首先对集成到水务管理信息系统分布式诊断出的突发性水安全事故进行模拟,可以利用并结合行业应用专业模型,如水量水质、水生态、洪水预报、生态需水等模型,然后预测预报事故的演变规律,自动分析水安全事件的特点,定量给出事故的影响范围和深度,最终划分事故所隶属的等级及直接或间接危害的程度。通过虚拟现实与三维 3 S 可视化技术将事故的危害程度直观表现在郑州市三维虚拟环境中,利用各种电子终端主动联合发布相关的预警信息,得到用户请求的事件处理方案,为部门决策人员提供决策依据,并实现对决策方案的跟踪管理[13]。

3.4 支撑保障层

智慧水务系统的运行离不开安全可靠的支撑保障环境。完善多网络数据传输体系与安全防护机制,保障立体传感层收集的海量数据可通过各种异构通信网络传输到水务云平台;基于超算平台,采用云计算、云存储等新一代信息技术,保障海量信息实时管理和控制、大规模的高速并行计算和智能信息处理等。支撑保障层与信息处理层相互配合,并为智能应用层提供一个良好的用户接口,加强智慧水务建设的组织协调,合理配置资源,提高管理的效率,使智慧水务建设满足国民经济发展的要求。

4 智慧水务建设关键技术

虽然郑州市智慧水务建设充分重视了新一代信息技术的应用,但是由于智慧水务体系庞杂、牵涉面众多,因此,在构建立体感知、信息处理、支撑保障、智能应用层时,仍需加强以下关键技术与水务实际工作的深度结合。

4.1 智能感知技术

监测感知体系是郑州市水务管理信息系统的基础,利用各种先进灵敏的信息传感设备和系统,对系统所需的供水、排水、节水、地下水、地表水等各类信息进行实时的监测、采集和分析,对水情、水质、地下水、闸阀、拦水建筑物及视频的数据进行时空无缝监测、监控和采集,最终实现城市中物理水务、计算水务和人类社会三元世界的连通[7-8]。

郑州市地表水水情与相关水工建筑物目前缺乏系统监测,现有地表水输水工程闸阀为人工控制,在发生管道泄漏和上游突发情况时,不能保证及时关放,智能感知技术可以准确及时的感知,为安全考虑需要将其改造成自动化监控。可采用射频标签阅读装置,对地表水的河流、渠道、湖泊等的水位、流量、水质进行监测和传输;对城市水系中的水工建筑物、水文测站、量测设备等装备射频标签,自动获取水工建筑物的特征数据、水文测站信息。

郑州市地下水监测目前主要是环保部门和国土部门对地下水质进行常规监测,但是现有系统存在监测不全面,网络传输速度慢,信息化程度不高。智能感知技术采取无线传感器网络,通过装备和嵌入到城市中的各类集成化的微型传感器,实现对地下水位、水温和水质的实时监测、感知和采集,然后将这些信息以无线方式发送出去,以自组多跳的网络方式传送到用户端,实现地下水监测结果的有效性、可靠性。

4.2 三维可视化仿真技术

郑州市智慧城市建设已实现了郑州市区内的三维可视化建模,郑州市智慧水务系统设计对现有水务管理技术进行了延伸。以郑州市三维模型为基础,结合水务模型进行拓展,通过建立基于云计算技术的数值仿真平台,主要包括分布式水文、水源区面源污染、水动力水质生态数值仿真等模型和城市管网及洪水预报,实现对降水径流过程、污染物迁移转化过程、城市管网和洪水预报模拟,实现对降水径流、污染物迁移转化、城市管网供水、生态需水、泥石流淹没及洪水演进等过程的数值仿真,将模拟的结果通过可视化技术实时展现在虚拟场景中,为郑州市水务综合管理提供基础。

三维可视化仿真技术较现在水务业务的二维场景显示和查询等功能而言,它可以随时对各种现场和计算机图文信号进行多画面显示和分析,及时做出判断和处理,发布调度指令,实现实时监控和集中调度的目的。这将真正实现三维水务分析和可视化,更加直观准确地实现对各种水务空间信息和环境信息的立体化,快速、准确、可靠地收集、处理、展示与更新数据,为防汛抗旱、水资源调度、管理决策、水质监测与评价、水土保持监测与管理等业务系统提供决策支持。

4.3 基于云计算的大数据分析

智能感知系统和三维可视化系统带来的一个挑战,就是大数据的产生、分析与挖掘,立体感知层的建立使得水务管理积累的数据资源呈级数增长,如各种水文、供水、水环境、工情、灾情、水土流失、社会经济等数据通过网络传输到数据中心;三维模型库的建立是防汛抗旱及水资源、水生态调度决策支持系统的核心,要求建立具有实际效用的模型库,完善暴雨预报、洪水预报、水资源分析评价、水资源配置调度等模型,这就需要访问大量的、不同数据源的、实时的数据,急需依靠大数据技术解决。

郑州市水务局现有信息系统搭建水利信息中心本地计算机网络之上,计算能力有限,因此,需要结合郑州市水务云建设,搭建基于云计算的大数据分析系统。云计算可针对复杂的水循环、水分配和水调控过程进行高速运算和模拟[14],通过虚拟化、分布式处理和宽带网络等技术,使得互联网资源可以随时切换到所需的应用上,用户可以按照“即插即用”的方式,根据个人需求来访问计算机和存储系统,实现所需要的操作,其强大的计算能力可以模拟水资源调度、预测气候变化、发展趋势等[15]。

为实现大数据分析系统,可试点开展基于水务大数据的水治理途径。如选取郑州市防汛抗旱系统,在水情、雨情、工情、抗旱水源、三维场景等基础和灾情信息基础上,结合长期积淀的领域计算模型和知识,面向综合决策、分析预警、应急处置等场景,进行多源异构大数据信息的处理技术。结合云计算能力,深入开展水务大数据处理和应用,提高“用数据说话、用数据管理、用数据决策”的水务大数据治理能力[16-17]。

5 结语

1)“智慧水务”是“智慧城市”建设的重要组成部分,基于物联网、云计算等高新技术,以水务信息化基础较好的郑州市为例,围绕郑州市水务工作需求,开展郑州市智慧水务建设,旨在通过信息化建设促进和带动水务现代化,提升水务行业社会管理和公共服务能力,保障水务事业科学化、一体化发展[3]。同时,借助“智慧郑州”的推进,加强智慧水务建设将有效提高城市水资源管理的科学化、现代化水平,对建设生态文明城市、实现严格的水资源管理、缓解水资源供需矛盾、实现水资源优化配置具有重要意义。

2)本研究在之前研究的基础上,更加系统且具体地针对城市中的水务事业进行了分析与展望,特别是紧密结合郑州市各个职能处室现阶段工作,深入探讨了现阶段郑州市智慧水务体系的构建和急需突破的关键技术。a. 郑州市智慧水务紧密结合当前智慧城市、水利现代化、最严格水资源管理和生态文明建设的大背景而构建,实现水务信息全方位收集与处理,水务云平台建设采取了依托智慧城市进行统一规划、管理的模式,可为其他城市的智慧水务建设提供良好的借鉴;b. 郑州市智慧水务体系包括了立体感知、信息处理、支撑保障、智能应用4个层次,搭建了从底层数据感知到业务应用的智慧水务管理环境;c. 在关键技术方面,强调智能感知、三维可视化仿真和基于云计算的大数据分析的智慧应用。

但是,郑州市水务信息化的现状是各系统各自为政,系统架构各异,完整体系的构建必然存在很大的困难,相关数据的保密性也为云数据中心建设提出挑战。随着通讯、网络、物联网、云计算等新一代信息技术的不断更新,智慧水务的顶层设计和实际构建也面临着巨大的挑战。但这种系统整合、共享方式是大势所趋,随着信息技术的高速发展和相关人员思想的转变,问题必定能够迎刃而解,水务信息化工作一定能够稳步推进。

3)智慧水务建设将推动郑州市由传统水务工作向现代水务工作转变,是未来实现水资源科学发展的新模式。要在广泛借鉴国内外成功经验基础上,从水务事业科学发展的高度出发,明确指导智慧水务建设的长远性、全局性战略思想,牢牢把握住各项关键因素,抓紧解决制约智慧水务建设的瓶颈问题,实现智慧水务的高水平建设。

[1] 王少华,卢浩,黄骞,等. 智慧交通系统关键技术研究[J]. 测绘与空间地理信息,2013,36 (增刊 1): 88-91.

[2] 田雨,蒋云钟,杨明祥. 智慧水务建设的基础及发展战略研究[J]. 中国水利,2014 (20): 14-17,75-79.

[3] 梁军,黄骞. 从数字城市到智慧城市的技术发展机遇与挑战[J]. 地理信息世界,2013,11 (1) : 81-86.

[4] 王超峰,安根凤,袁春丽. 智慧水利的发展和关键技术研究[J]. 河南水利与南水北调,2015 (4): 98-100.

[5] 王浩,王建华. 中国水资源与可持续发展[J]. 中国科学院院刊,2012,27 (3) : 352-358.

[6] 王建武,陈永华,王宪章,等. 水利工程信息化建设与管理[M]. 北京:科学出版社,2004: 10-30.

[7] 马志伟,翁白沙. 沈阳市水利信息化建设的现状与发展思路[J]. 人民黄河,2011,33 (9): 65-67.

[8] 寇继虹. 我国水利信息化建设现状及趋势[J]. 科技情报开发与经济,2007,17 (1) : 89-90.

[9] 张小娟,唐锚,刘梅,等. 北京市智慧水务建设构想[J].水利信息化,2014 (1): 64-68.

[10] 苏海. 宁夏水利数据中心系统建设的需求分析[J]. 内蒙古水利,2011 (6): 168-169.

[11] 李臣明,曾焱,王慧斌,等. 全国水利信息化“十三五”建设构想与关键技术[J]. 水利信息化,2015 (1): 9-13.

[12] 张泽中,尚崇菊. 城市化地区水系管理理论与方法[M].北京:中国水利水电出版社,2014: 30-70.

[13] 蒋云钟,冶运涛,王浩. 智慧流域及其应用前景[J]. 系统工程理论与实践,2011,31 (6): 1174-1181.

[14] 王忠静,王光谦,王建华,等. 基于水联网及智慧水利提高水资源效能[J]. 水利水电技术,2013,44 (1): 1-6.

[15] 杨明祥,蒋云钟,田雨,等. 智慧水务建设需求探析[J].清华大学学报(自然科学版),2014,54 (1): 133-136.

[16] FANG Q X, MA L, Green T R, et al. Water Resources and Water Use Efficiency in the North China Plain: Current Status and Agronomic Management Options[J]. Agricultural Water Management,2010,97(8) : 1102-1116.

[17] PENG Shiqi. Water Resources Strategy and Agricultural Development in China[J]. Journal of Experimental Botany,2011,62 (6) : 1709-1713.

Construction and Key Technology Research of Wisdom Water System in Zhengzhou City

HE Xiaohui1,2, LI Ziwei1, GUO Hengliang1,2, TIAN Zhihui1,2

(1. School of Water Conservancy and Environment, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;2. Zhengzhou Wisdom City Institute, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

With the emergence of the Internet of Things, cloud computing, big data and other new technologies, wisdom water has become an effective carrier to improve the scientific management of water resources. This paper discussesthe conception and support system of the wisdom water. According to the general situation and existing problems of the information of water affairs in Zhengzhou city, it introduces the system construction of the four levels of water wisdom stereoscopic perception layer, information processing layer, the intelligent application layer and supporting security level system in Zhengzhou city, and discusses the key technical problems involved in the construction of wisdom water and provides some reference for the construction and development of urban wisdom water.

wisdom water; water informatization; system construction; key technology

TV213.4

A

1674-9405(2016)06-0061-06

10.19364/j.1674-9405.2016.06.013

2016-05-08

国家自然科学基金项目(41101095);河南省科技攻关项目(152102210044)

赫晓慧(1978-),女,河南商丘人,副教授,主要从事环境遥感与水文生态、智慧城市研究。