百花齐放 和谐共生

——记云南宗教场所媒体行

2017-01-11张鹏朝

◇ 文·图 / 张鹏朝

百花齐放 和谐共生

——记云南宗教场所媒体行

◇ 文·图 / 张鹏朝

11月13日至21日,云南省民族宗教委组织部分中央及省级媒体前往昆明、大理、保山、德宏、怒江5州市,对我省宗教工作开展情况进行实地走访。来自人民日报、新华社云南分社、人民政协报、中国民族报、中国民族宗教网、民族画报、中国宗教杂志等8家中央媒体,以及云南日报、云南广播电视台、民族时报、今日民族杂志等6家省级主流媒体的20多名记者参加此次走访。在此期间,各家媒体实地走访我省16所寺观教堂,采访当地民宗部门和宗教团体负责人。

一直以来,云南就是一个多民族、多宗教的边疆省份,佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五大宗教俱全,同时,许多少数民族还不同程度上保留着本民族的传统信仰。在漫长的岁月里,这些宗教与当地人们的文化、生活融为一体,甚至影响着人的道德观念、行为规范等等,宗教和顺与一个地区的民族和谐相互影响、息息相关。此行所到之处,莫不如是。

道场中的清寂与豁达

云南大理鸡足山是滇西著名的佛教圣地,拥有很深的文化积淀和历史渊源。相传为佛教迦叶尊者的道场。清光绪年间,虚云老和尚在此地立十方丛林,开禅接众,传扬佛法,恢复迦叶道场。祝圣寺是现今恢复得较好的寺院之一,寺院方丈洪盛法师,一心期望能够延续虚云老和尚的道风。

但众所周知,现代经济社会飞速发展,旅游浪潮席卷全球,大量游客的到来让许多宗教的传统生活模式受到了极大的冲击。鸡足山不仅仅是一个佛教圣地,它同时也是国家级风景名胜区,游客、香客络绎不绝。如何保持信仰的纯粹和道风的清凉,是很多类似的宗教场所共同面临的问题。

洪盛法师也一度为这个问题感到苦恼,他说:“虽然寺院需要发展,佛法需要弘扬,寺院的发展需要经费。但是说实话,我们出家人就乐意清苦一点,清贫一点。现在每个月每个人的生活费用不超过两百块钱。我们不需要去宣传,哪怕只有一个人到访寺院,我们都能够心安理得,欢欢喜喜。”

鸡足山祝圣寺,几十年来,从来没有出现过烧高香、牟取暴利的现象。洪盛法师表示,佛教的道场是一个弘法的地方,他希望尽自己最大的努力去传承鸡足山的道风。在全国宗教会议精神的指引下,洪盛法师找到了一个维系山林佛教精神的方法,他说:“鸡足山未来发展定位是这样一个情况:清净在山上,发展在山下。”

南传佛教最初从缅甸、泰国传入,于公元15世纪在西双版纳、德宏傣族地区兴盛,又陆续传入邻近的普洱、临沧和保山等少数民族地区,逐步形成成熟的中国南传佛教文化圈,不仅对云南傣族、布朗族、阿昌族、德昂族等少数民族群众的精神、文化及社会政治生活和风俗习惯产生了极为重要的影响,而且也形成了自身显著的地方特色,成为了这些少数民族传统文化中不可割裂的有机成分。

在保山、德宏一路都能见到许多南传佛教寺院和佛塔。我们见到的大部分南传佛教寺院都会给人一种静谧感,无论是瑞丽的喊沙佛寺,还是芒市风平中心佛寺都呈现出一种南传佛教特有的风貌。我们来到喊沙佛寺的时候,由于没有大的佛事活动,几乎没有看到过多的信众,只有一位身着笼基的妇女在默默地礼佛。寺院呈现出一种静谧,比库自身也给人一种寂静的感觉。

这种内心的清净,很大程度上是源于佛教的修行方法以及追求。

妙光法师是保山市隆阳区梨花坞慈云阁的方丈。慈云阁地处保山郊外,依山而建。法师为人低调,说话如春风化雨般温和。保山市民族宗教局的相关领导介绍,法师经常去慰问孤寡老人,看望留守儿童,听闻一些身患白血病、癌症的人,法师也会捐资,亲自到医院里去看望,可以说慈善是他们生活的一种常态。但我们问及法师时,他并不愿意太多去提及,只说这是出家人分内的事情。

巍山永建地区,不同民族的妇女正忙碌着加工核桃创收

瑞丽帕色圣伯多禄教堂全景

瑞丽喊沙佛寺是典型的南传佛教寺院

大山里的守望与坚持

在腾冲市境内有一座山,远看形如玉笋挺立,直插天际,山腰常常云雾缭绕,从山情水势来看,这里符合道教的风水哲学,故而,这座云峰山历经岁月,成为云南有名的道教圣地。现在的云峰山道观群分别由山脚万福宫、山腰王母宫以及山顶的玉皇阁等寺观构成。云峰山地势高峻,前往山顶玉皇阁的道路可以用天梯来形容。李信洁道长说,当年重建道观全靠为数不多的几位道士,其中的艰难可想而知,如今整座云峰山也只有10多位出家人,道观在教众发展上也没有太多时间和精力。李信洁道长始终很谦和。她说,道人们在山间种些蔬菜瓜果,维系着清净的生活,生活自理能力很强,几乎所有事情都是亲力亲为。每年还要去民间帮助一些老人、孩子,为周边希望工程建学校尽一些微薄之力。

李道长说:“我们在文化上面还有很多欠缺,需要慢慢去学习。因为道教讲先出世再入世,只有自己先修行好,才能去收弟子,不能以盲引盲。”

众所周知,边疆民族地区经济发展相对滞后,这对于宗教自身的发展有着直接的影响。许多寺观教堂并没有经济来源。

帮养教堂坐落在中缅边境的景颇寨子,农闲时,每周大约有30人来参加礼拜。教堂里既没有神父,也没有修女,整座教堂每年仅有5000多元的奉献款。岩坎和夺石果夫妇平时都在尽心照管着教堂里的各种事宜,妻子夺石果是这里唯一的传道员,全职奉献于教堂,家中全靠丈夫一个人的劳动收入来维持。周边教堂或者是教友们有了困难,他们还会尽力给予金钱、人力的帮助,平时也在周边寨子做禁毒防艾等的宣传,每个假期,还会组织孩子们培训,给他们讲一些做人的道理。

怒江边芒腊山观音寺里,持善法师一人一江一寺院守候了将近8年的时间。在怒江地区信仰佛教的人相对较少,但这里杂居着汉、白、彝、景颇和傈僳族。观音寺小小的院落显得有些清寂,而法师却在这样的清寂里练就了能用多种少数民族语言交流的本领,他可以用多种语言来传达自己的宗教理念。而今,或者更久远的未来,法师仍然会在怒江边的芒腊山上坚守着自己的内心。

大山里的守望与坚持,不管山高路远,他们都能信心满满、言笑晏晏。

保山烧灰坝教堂里的傈僳族姑娘穿着盛装快乐地唱着赞美诗,这是她们每个礼拜的日常

怒江泸水市基督教“两会”中心教堂开设了双语课堂,老师正在用傈僳语讲解《圣经》

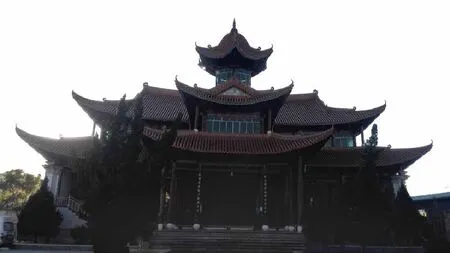

城镇上的热忱与温暖

巍山永建镇的下西莲花清真寺融合了大理地区的建筑风格,看上去别具一格。当地几乎家家做生意,很少有人外出打工,人们相互帮扶、生活富足。马赛育是本村的回族村民,他们一家做核桃加工,带动了当地一个产业的发展。周边许多人,上至七十多岁的老人,下至十几岁的少年都加入到这个产业中,他们不分汉回彝白,在一起劳动、吃饭,相互尊重,共同致富。

信仰充满一种引人向善的力量。在云南,许多宗教场所呈现出民族性、民俗性、宗教性的统一。正如此次同行的人民政协报记者毛立军所言,“民间的宗教有多种功能,没必要一直强化宗教意识,云南在这方面处理得很好,其实就是顺其自然。就像潞江坝坝湾村的小奘房那样,让大家有一个聚会的场所。”

中国民族报宗教周刊的蓝希峰老师说,一路走来,看了这么多和谐寺观教堂,感觉云南宗教关系十分和谐,这个和谐包括几个方面:宗教与社会的关系、宗教与宗教之间的关系、宗教内部的关系。这样的和谐反映出当地宗教工作做得好。从国家和社会的层面来看,宗教工作搞得好,是一个很好的发展助力。

宗教既是一种意识形态,也是一种社会力量,多宗教和谐相处,不仅带来了民族间的和谐,同时也让云南以民风淳朴、文化多元的姿态为世人所知,宗教之间、民族之间相互促进,是保障社会稳定、和谐的前提。同时,民族团结、宗教和顺必然会成为我们现在和将来为之不懈努力的目标。

(责任编辑 赵芳)