浅析网络视频直播交警执法的实践与应用

2017-01-10李君赵洹琪

李君,赵洹琪

浅析网络视频直播交警执法的实践与应用

李君,赵洹琪

(公安部道路交通安全研究中心,北京100062,中国)

随着移动互联的不断发展与更新,自主化的传播者借助现代化、电子化的手段,向不特定的大多数或者特定的单个人传递规范性及非规范性的信息的方式被不断革新,每一种传播方式都伴随着大众的热议。在这样的环境下,全国多地交警尝试利用网络视频直播交警执法,引发了众多网友的关注。本文对已有的实践案例进行梳理,试图从网络视频直播交警执法的应用条件、风险防控、传播效果等方面予以总结,提出该方法推广中应该注意的问题,以及对未来发展的对策和建议。

视频直播;交警执法;传播效果

霍林沃斯在其经典著作《传播与劝服》中曾讲到“重复不是简单地影响对信息内容的记忆。通常的效果是在某种情景下会提高记忆,而没有任何奖励的过度重复会降低注意力,产生对传播内容的厌烦情绪和漠视。”并指出,解决这一问题的一个非常有效的方法是:在重复要点时,辅以形式、风格和表达上的变化。自2011年始,政务新媒体迅速发展,几经起伏,一直在“互联网+”的洪流中寻求形式、风格以及表达上的变化,改变刻板印象。时下,在网民已达到全国人口56.9%、视频直播逐渐成为互联网潮流表达方式的情况下,公安交警首当其冲,组团尝试视频直播执法过程。

1 直播案例:直播交警执法引热议具有必然性

交警直播执法的发展大致分为三个阶段:

萌芽阶段 :6月7日,潍坊交警以“守护高考考生”为主题首次进行直播,6月20日潍坊交警再次以查处酒驾为主题直播,并第一次进入媒体视野,该直播最高有3万多网民同时在线观看。

发展阶段:7月中旬,深圳进行严查后排不系安全带整治,进行了连续多日的集中直播,随后天津、河南等多地开始尝试执法直播;7月底—8月初,深圳交警两次联合16个辖区账号矩阵直播专项整治行动,第一次观看人数30万,第二次数据翻倍,最高同时在线7万人,总播放量90万,微博话题#深圳交警直播执法#登上微博热门话题榜,阅读量超过3000万。

井喷阶段:从8月9日开始,全国交警直播月启动,掀起了各地执法直播的高潮,各地或开展矩阵直播、或出动无人机直播、或与电视广播等传统媒体联合直播,直播数量呈现井喷式增长。

据不完全统计,全国共有成都、武汉、海南等40余家交警开展多样化、多形式和多主题的执法直播。据新浪微博平台的统计显示,多地交警以“执法直播台”为话题,自发进行了数场执法直播,总观看量共计1255万。网友互动量达到近20万,获得点赞量达1042.8万。

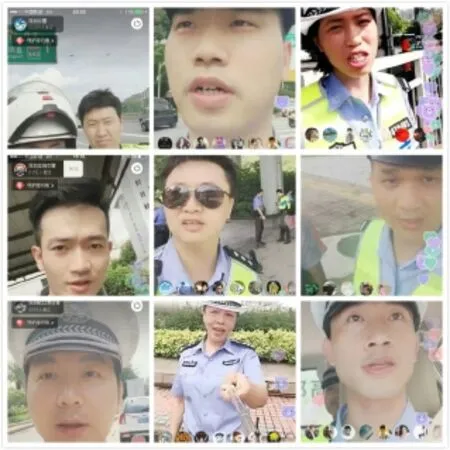

图 深圳交警矩阵直播执法

在政务新媒体中,公安交警最先使用视频直播执法,并引发社会广泛关注,具有必然性:一是近年来随着经济社会发展,城市交通压力迅速增大,城市交通问题比较突出,交通议题成为公民热议话题。二是交警警种路面见警率高,与民众的接触多,几乎人人都是交通行为参与者,交通管理工作受到广泛的关注。三是随着公民法治意识的提升,监督意识逐渐增强,公民主观愿意参与围观交警的执法过程。四是公安交管政务新媒体发展基础好,在网上具备较强的影响力。

2 传播效果:网友多持正面态度

笔者查阅了上述交警直播执法过程的微博内容以及相关报道,发现超过70%的评论是持正面态度。网友的观点基本阐述了直播执法的初衷:一是满足了群众对阳光执法的期待,对执法过程进行直播,有数万名网友在线监督,交管部门文明执法、坦率接受群众监督。二是完成了对群众最直接、最生动的现场普法教育,让群众了解执法背后的意义,得到了大多数群众的理解和支持。三是震慑交通违法人员,对具有交通违法行为的人员,直播可以起到一定的震慑作用,减少暴力抗法行为的发生。四是提升交警的公众形象。缓解交警与交通违法行为者之间紧绷的僵局,树立正面良好的警队形象。

3 质疑焦点:“作秀”“隐私权”是网民关注点

互联网上,少数网民表达了自己的顾虑,一是认为直播中可能存在报喜不报忧的成分,直播是否是一场作秀。二是违法者的隐私权和肖像权是否应该保护。

对网民提出的争议问题,多地实践直播执法的交管部门提前做了应对思考。主要观点有以下几点:一是直播执法现在还处在起步阶段,网友的围观追捧和质疑争议都是新生事物必然要面临的态度。网友提出“作秀”正从一定意义上说明对执法过程公开的深刻需求。二是根据舆论散播的规律,“作秀”的说法可以通过常态化、随机化直播的工作方法予以打破和消除。三是对于隐私权的讨论,事实上隐私丧失在媒介技术发展的背景下具有其必然性,而人又有对安全与自由有关的隐私的需要,二者构成了一对充满张力的矛盾。对于公共场所的隐私权我国法律没有明确的规定,但按照公序良俗的要求,在查处行为中,民警不会对车主的私人信息予以公开,并对老人、孩童、孕妇等特殊群体予以了拍摄角度的保护。四是对于肖像权的质疑,法律中对于侵犯肖像权的构成要件有明确表述,其中“商用”是侵犯肖像权成立的条件,各地公开执法过程建立在交警执法公信力的塑造以及交法交规公益宣传的基础上,不存在营利行为。

4 未来发展:如何让直播之形式彰显“阳光执法”“阳光普法”的内核

从目前各地交警直播执法的实践来分析,执法部门对网络直播技术的运用成效以及对网民反馈的初步评判是趋向正面的。根据文献调研及访谈,笔者得出以下结论:

一是直播只是一种“锦上添花”的形式,但对一线交警的执法提出了更高的要求,规范执法是硬道理。根据信源可信性效果论可以得出,高可信度来源的信息比低可信度来源的信息说服效果强,因此增强说服效果的前提之一就是树立交警的良好形象,争取受众的信任。交警在直播过程中的执法行为和态度极易引发社会情绪,应安排法律素养高、业务熟练的人员进行直播,务必做到规范执法和文明执法,才能将直播风险最小化。

二是提高直播人员把握现场节奏的能力,维护网络直播现场的秩序。直播时的舆情一旦产生,影响就已经发生,很难做到事前防范,因此要提高直播人员的媒介素养和临场应变的能力。而交警直播执法人员多为一线民警,主持技巧及全场把控能力较弱,建议采取与媒体协作联动的直播方式,交警负责执法活动的专业介绍及展示,媒体参与转场的话题衔接,优势互补,面对突发状况积极应变,避免将舆情事态扩大而造成过多的负面影响。

三是加强直播的主题性策划。交警执法直播经历了尝试、萌芽到集中式的全国联动,主题策划性在不断增强。通过研究发现,具备统一主题、统一行动名称的专项直播更具有可视性,也更具有传播力。未来直播发展的内容聚合方向决定了内容有“干货”才能走得更远。所以,根据热点、焦点、关注点策划主题性直播是执法直播一个必须研究的命题。同时,各地的主题性策划应该避免人云亦云,因地制宜,结合地区特点展开直播活动。

四是注重后期的包装和推广手段的多样化。直播具有单一性的特点。执法直播是一项工作措施,后期的包装和持续推广是扩大其影响力必须要思考的问题。在推广的渠道和定位上,应创新理念,因渠道而制宜,在传统媒体和网络媒体上投放符合该传播渠道的文案,整合传播,发挥多媒体的联动效应。

综上所述,在未来,笔者认为直播将不仅仅反映执法的过程,还可以作为实验、社会调查、征求民意等等内容的载体,或衍生为政务微博、微信、客户端以及政务报道中的重要组成部分。

The research on practice and application of network video living broadcast in police enforcement

LI Jun, ZHAO Huanqi

(Road Traffic Safety Research Center of the Ministry of Public Security,Beijing100062,China)

With the development of mobile Internet, media, independent of the use of modern electronic means, not specific to the majority of single individual or a specific delivery specification information and non-normative way is innovation, each kind of communication with the buzz topic. In such an environment, the national multi traffic police try to use online video live traffic police enforcement, led to a large number of users to watch. The practice of the case have been carried out in order, trying to live video from the network application conditions, traffic police enforcement risk prevention and control and communication effect are summarized, put forward the method should pay attention to the promotion of the problems, and the future development of countermeasures and suggestions.

Network video living broadcast;Police law enforcement;communication effects