中国研究生教育研究的脉络及趋势①

——基于CNKI2000-2014年文献的可视化分析

2017-01-09毋改霞易连云

毋改霞,易连云

(西南大学,重庆 400715)

中国研究生教育研究的脉络及趋势①

——基于CNKI2000-2014年文献的可视化分析

毋改霞,易连云

(西南大学,重庆 400715)

基于中国知网(CNKI)2000-2014年间研究生教育研究的24843篇文献,运用可视化应用软件CiteSpace III进行文献计量与多视角分析,可以绘制出研究生教育研究的作者共现图谱、机构共现图谱、关键词共现图谱,以此揭示21世纪以来研究生教育研究的基本主题、热点领域与前沿问题。

研究生教育;知识图谱;研究主题;热点领域;前沿问题

20世纪末期,伴随经济发展对高层次人才的需求以及大学本科生的扩招,研究生教育规模也迅速扩大,并进入快速增长期。硕士研究生的招生量一直处于大幅增长阶段,但是2009年以后增长率有所下降,增长趋于缓慢,1997年招生规模仅为5万左右,发展到2014年则将近55万;博士研究生的招生量在1998-2004年间有明显增长,2004-2014年间略微增长,从1997年的近1.3万增长到2014年的约7.3万。至此,我国已步入世界研究生大国的队列,但是规模的扩大并不必然代表质量的提升,反而学界普遍认为研究生的质量在下降。规模与质量的失衡使得学界对于研究生教育的研究极为重视,数量上日渐增长、相关领域纷繁复杂,因此有必要厘清扩招以来研究生教育研究的脉络,明晰基本主题,探测研究的热点领域与前沿问题。

一、数据来源与分析方法

依据《中国图书馆分类法》,“研究生教育”隶属于“教育”的“高等教育”,分类号为G643。在中国知网(CNKI)“高级检索”中通过“中图分类号”检索2000-2014年的文献,经筛选剔除新闻、会议报道等无效文献,共得到24843条有效文献,以Refworks格式导出所有选中文献,作为分析的原始数据,采用CiteSpace III(3.9.R7.64-bit.)软件进行文献计量与信息的可视化分析。

CiteSpace软件是国际著名信息可视化专家陈超美老师所在团队研发的一款用于分析和可视共现网络的Java应用程序,目的在于探讨科学文献可视化的模式和发展趋势。[1]共现网络图谱包括作者共现图谱、关键词共现图谱、机构共现图谱等。作者共现图谱可以展示科学研究领域的代表人物与合作网络,深入探测研究领域的学术团体;机构共现图谱可以明晰主要研究机构及学科力量分布;关键词共现图谱是各文献研究内容的集中体现,用于揭示科学领域的研究主题结构与学术前沿,寻找学术盲点,预测未来的发展规律与趋势。

二、研究的基本概况

(一)时间分布

科学知识的产生、更新通常与积累知识量的多少密切相关,积累的知识量愈多,新科学知识的产生愈快愈多。而科学知识量的增长及其规律与科学文献的增长及其规律又是紧密联系的,科学文献数量变化直接反映了科学知识量的变化情况,科学文献数量是衡量科学知识量和某研究领域发展情况的重要尺度之一。[2]因此,反映科学技术领域知识量的最明显的指标即是科学文献的数量。研究发现:研究生教育研究的成果量与研究生的规模大小成正比,随着规模扩大,研究成果也逐渐增多。研究成果的快速增长:一方面反映了研究生教育领域知识量的迅猛增加,知识更新速度比较快,学术研究愈来愈关注实践问题;另一方面揭示了当前我国研究生教育仍处于探索发展期,研究生教育研究关注的是研究生教育理论和实践等相关问题[3],研究生规模与培养质量的失衡,引起学者对研究生教育理论与实践问题的高度关注,研究生教育领域一直是各界学者尤其是教育学学者倾心关注的热门领地。

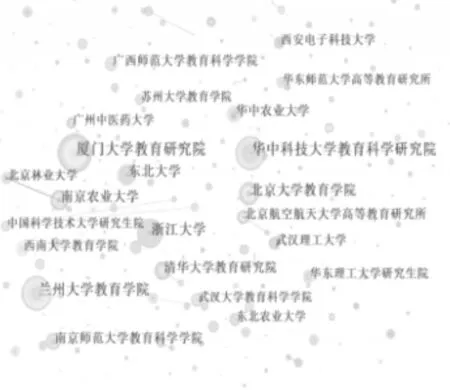

(二)核心机构

在CiteSpace中选择机构(institution)为分析单元(Node Types),设置时间切片为1,阈值为前50位高产机构,运行之后得到428个结点及34条连线(如图1所示)。

图1 机构知识图谱

我国研究生教育研究主要由各大学的教育学院进行,集中在教育学领域;结点越大,表示在研究生教育领域的研究成果越多,也是学科力量的主要集结之地,以厦门大学教育研究院、华中科技大学教育科学研究院、兰州大学教育学院、浙江大学、北京大学教育学院为主要代表;结点之间有无连线,反映机构间研究主题的相关度,图1的连线很少,尤其在主要研究机构间,说明各机构均有自身的研究主题与特色,但是彼此间未注意到学术资源的整合与学术团体的合作。由于部分主要机构如浙江大学、东北大学等,有些文献的机构信息未具体到二级学院,因此对同一大学的二级学院进行合并后,梳理发文总量排名前10的大学,可以发现主要研究力量均为国家重点大学,集中在经济较为发达、高校较为集中的中部及东南部的一线城市(见表1)。

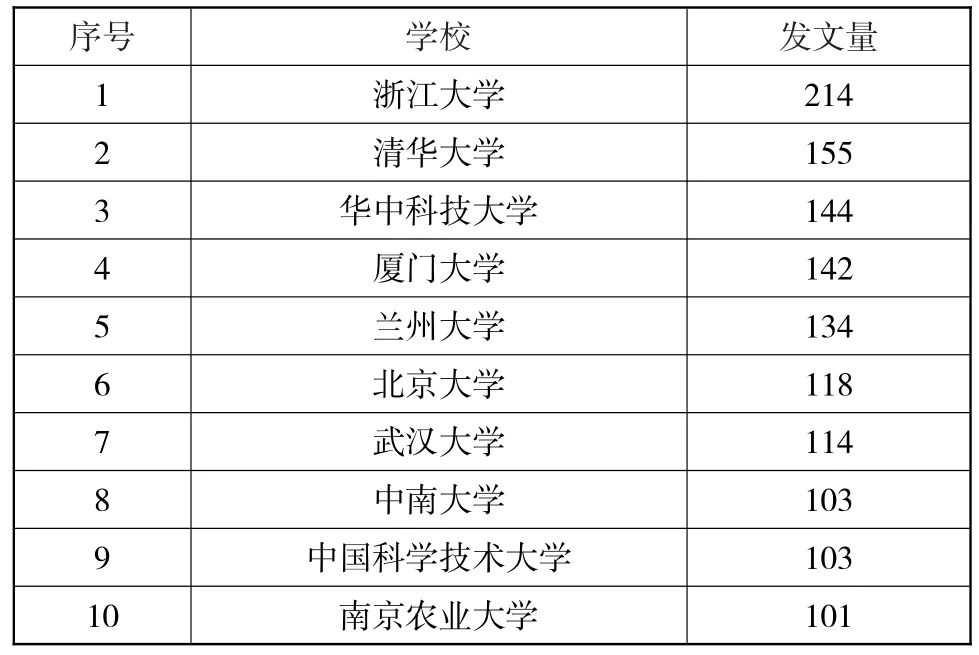

表1:发文总量排名前10的大学

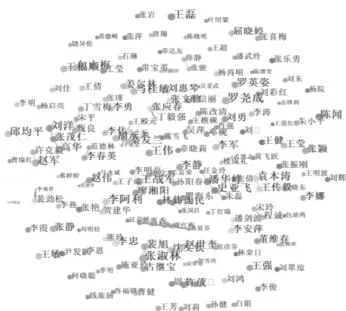

(三)代表作者

在CiteSpace中选择作者(Author)为分析单元,设置时间切片为3,阈值为前40位高频作者,选择出170个作者结点及57条结点连线(如图2所示)。

图2 作者知识图谱

以张淑林、罗尧成、史亚飞、李阿利、王战军、刘洋、王磊等为代表构成了比较高产的个体。结点连线有一定的数量,但是不显著,说明仅形成一些小范围的作者合作网络,成果较为显著的共同体依次如下:第一,以张淑林、裴旭、古继宝等学者组成的学术团体,基于中国科学技术大学对研究生教育的探索、改革与创新,提出了创建“服务型学位与研究生教育体系”[4];第二,以王战军、廖湘阳、李明磊、周文辉等学者组成的合作网络,重点关注学位与研究生教育的发展战略、教育评估以及教育质量保障体系的健全;第三,以沈阳农业大学的张茂仁、刘洋、高华组成的学术网络,侧重于对研究生教育实践尤其是事务管理体制与模式的研究;第四,以广西中医药大学的潘华峰、史亚飞、朱磊、任金玲组成的学术群体,重点研究医学研究生尤其是专业学位的教育改革与教育质量。学术团体的大小反映着核心学者的学术谱系与学术影响力,研究生教育学术团体的偏少、偏小,说明该领域的研究者较为零散、学术脉络传承度不够、整体的学术影响力不高。

三、基于关键词共现的研究主题与热点问题

在CiteSpace中选择关键词(keyword)为分析单元,设置时间切片为3,阈值为前60位,生成首次可视化视图后,合并部分含义相同的关键词,如思想教育与思想政治教育、学位论文与研究生学位论文、导师及研究生导师与研究生指导教师、MBA与工商管理硕士等,再次生成可视化视图,产生132个结点与260条结点连线。结点连线的繁多佐证了对研究生教育的研究已经形成了一定规模的学术网络及研究主题(如图3所示)。

图3 关键词知识图谱

关键词的知识图谱,可窥视研究生教育的全貌:时代背景是知识经济时代,范畴属于高等教育,实施教育的主体主要是高校,途径是各主体的协同创新,核心内容与最终目的是高层次人才培养;简而言之,研究生教育就是知识经济时代下高校通过协同创新实现对高层次人才的培养。知识图谱中节点的大小反映该词的重要程度,其中最重要的主题词依次为研究生、研究生教育、研究生培养、硕士研究生、专业学位等,揭示了21世纪研究生教育研究的主要领域与热点问题。在整体上聚类为三方面的研究主题:第一,研究生的素养,主要涉及研究生各方面的能力及素质;第二,研究生教育,主要涉及研究生的培养、教学与学位论文等;研究生与研究生教育二者间主要的连接点为研究生培养;第三,专业学位的实施,主要涉及专业硕士的联合培养、实践教学、在职人员攻读学位等。

(一)研究生的素养

21世纪以来,对研究生群体的研究从类别上讲,主要分为硕士研究生、博士研究生及毕业研究生,其中关乎硕士研究生的研究最为居多。整个主题可以概括为研究生的素养研究,体现为能力和素质两方面的内容。此外,还有少量的研究涉及考研、就业等主题。

1.研究生的能力

研究生能力研究是21世纪研究生教育研究的重要领域,主要包括科研能力、创新能力及实践能力三方面。研究生阶段是进行以科学研究为主要特征的高层次专业教育,因此,核心能力就是科研能力。近年来大量的学者如孟万金、段丽、王彩霞等探索分析了科研能力的结构要素、评级指标体系及方法、培养过程等。其中孟万金关于科研能力结构的研究影响力较大,通过问卷调查与统计分析,得出研究生基本综合科研能力的主要结构要素包括创新能力、逻辑推理能力、资料搜集与处理能力、问题解决能力及语言表达能力等。[5]

创新能力,作为科研能力的核心部分,是研究生教育研究的热点问题,呈直线上升趋势,已成为重中之重;通过分析高被引相关文献发现已有研究从构成、影响因素、评价、如何培养等方面进行了相关探索。袁本涛等学者在调查研究生的教育质量后,发现研究生的创新能力尤其是原创能力差,表现为创新意识差、参与创新机会少、有影响的创新成果少。[6]孙朝认为研究生创新能力的特性不应该空泛化,而应通过特定的就业指向以及与之相关的学科结构和学术水平来体现,集中体现为对学科前沿领域的知识创新。[7]

实践能力与创新能力、科研能力密切相关,实践是科研创新的基础。起初主要关注于应用自然科学领域学生的科研实践能力,后来随着重视实践和应用的专业学位的兴起,也开始逐渐重视人文社科类专业硕士实践能力的培养,此时研究的重心也不再局限于笼统地进行理论探究,转而注重各学科领域的分类探索,如工学硕士、法律硕士、教育硕士等,依其培养目标与职业需求的不同,实践能力的内涵与培养过程也千差万别。

2.研究生的素质

关于素质的研究主要包括政治素质、道德品质、心理健康品质等,其中道德品质主要是学术道德成为近年研究的热门话题,缘起于研究生扩招之后学术界学术失范行为的频发,谈及的主题围绕:如何建立健全培养机制,防范学术不端,提升研究生的学术道德水平。

在政治素质方面,已有研究直接涉及的不多,多数是从思想政治教育的角度表明需要提高研究生的思想政治素质,而对政治素质的内涵、表现维度、评价、具体对策等则缺乏系统深入地探究,其中学者张晓京基于人文社会科学的学科性质建立了衡量人文社会科学博士研究生思想政治素质的三个维度:实事求是、使命感和批判精神。[8]研究生心理健康品质的研究在国内现仍处于起步阶段,实证研究方面学者们主要是借鉴心理学的相关量表对研究生尤其是硕士的心理健康状况、应对压力方式等进行了测量,理论研究中注重心理健康标准、特点、原则及教育对策的研究,其中林金辉学者制定的衡量硕士生的心理健康标准[9]影响较为广泛。

(二)研究生教育

研究生教育研究的主题,除了对研究生教育的现状、问题、对策及改革进行宏观论述外,也从相对微观的层面重点研究了研究生培养、教学及学位论文,并且以研究生的培养作为重中之重。此外,还涉及到师生关系、研究生教育成本分担及学位制度等内容的研究。

1.研究生培养

研究生培养中涉及的关键词(频次从高到低)主要包括培养模式、培养质量、培养机制、培养目标、培养方案、培养制度、培养规模,其中最热点的议题是培养模式与培养质量。培养模式的节点大概出现在21世纪之初,之后一直处于上升阶段,是研究生教育研究的热门领域;培养质量在21世纪之初已经有所热度,在2009年达到峰值,近年来开始有微幅地下降。培养模式是由培养理念、培养目标、培养组织、培养制度、导师队伍、培养评价等要素构成,培养质量的提升需要有效的培养模式,因此,研究生培养的核心主题可以归结为培养模式。当前我国研究生的培养模式已经逐渐摆脱单一的“学术型”,而走向双元并存的“学术型”与“专业型”;[10]但是,在探究培养模式的概念及要素、界定类型、总结国外经验等偏向理论研究的同时,还需要更加注重实践层面的探索,在结合中国社会、经济、教育大背景的情况下借鉴国外的成果经验,提出具体的、可操作的对策,促进培养模式的科学化、多样化与本土化。

2.研究生教学

研究生教学是提高研究生培养质量的主要途径与前提条件,只有注重课程设置、提升教学质量,才可能最有效地提升培养质量,在此方面涉及的关键词,重要性从高到低依次为:课程设置、教学改革、教学方法、教学模式、教学效果等。结合图3结点的大小,发现课程设置是近年来的热门领域。学者们普遍认为研究生的课程设置缺乏层次性与个性,知识面过于狭窄,前沿性、研究性不足;其中以谢安邦的《构建合理的研究生教育课程体系》为基础文献,指出合理的课程体系应当满足以下原则:相对完整性、前沿性、层次性与个性化;[11]基于上述原则,罗尧成认为在课程实施中应该:开设经典原著研读,设置国际化课程,增大选修课程比重,以研究架构课程体系。[12]研究生教育的学术性决定了课程内容是对高深学问与真理的探究,也决定了主要的教学模式与方法是小规模引导式的探究性教学。

3.研究生学位论文

学位论文的质量是研究生培养质量的最直接反映。对研究生培养质量的关注,使得近年来学位论文的研究成为热点议题,学位论文的频次除在2006-2009年间轻微地下降外,近年来又开始上升,主要关注于学位论文的选题原则、研究主题、研究方法、参考文献、质量评价等,通过对学位论文的计量分析来映射研究生的培养质量,如王道红对学位论文质量管理进行了系统研究,王钰通过硕博士学位论文的内容分析来考察教育管理学研究方式的嬗变,朱旭东对开题报告的构成及逻辑进行了深入研究,陈洪捷等学者通过学位论文质量的视角对中国博士培养质量进行了实证研究,吕巾娇等通过对美国教育技术学博士学位论文的内容分析来探究未来的研究取向,等等。

(三)专业硕士培养

第三个明显的聚类主题是专业学位,主要是专业硕士,对专业博士学位的研究相对较少。在“专业学位”结点的所有连线中最主要的是与“培养”结点的连线,可见专业硕士的培养也是21世纪研究生教育的热门领域,涉及招生考试、实践教学、联合培养、学制改革、学位授予等主题。基于学科类别,目前研究较多的是工商管理硕士、工程硕士、教育硕士、法律硕士和临床医学硕士;基于是否脱产,研究重心在全日制专业硕士,对在职专业硕士研究较少。梳理研究生教育研究近五年实现度较高的关键词,基本都是与专业硕士相关的研究领域,表明专业硕士尤其是全日制专业硕士相关的研实践教学、双导师制度是未来研究生教育研究的前沿议题(见表2)。

表2:近五年突现度较高的关键词

专业硕士是一种高层次的应用型专门人才,需要具备:特定行业扎实的理论基础知识与专业知识,较强的解决行业实际问题的能力,良好的职业素质。对解决行业问题能力的关注,使得专业硕士的培养必须走出课堂,走出学校,走进社会,关注行业,需要学校与企业联合培养。自2009年扩大专业硕士招生以来,学者们对校企联合培养已展开了大量的探索。由于在研究生教育中一直以来开展的多是理论教学,因此专业硕士的实践教学研究并不成熟,部分学者们着重研究了实践教学基地的建设,但是对具体的教学设计、教学方法、教学评价等方面缺乏深入、系统的案例研究。

“双导师制”是指校内导师与校外实践基地的指导人员共同培养,使得学生能够在理论和实践之间得到很好的转化。我国专业硕士学位尚处于探索阶段,培养模式尤其是联合培养还很不成熟,学者们普遍认为当前的“双导师制”根本没有充分发挥作用:首先,校内导师的知识结构无法达到培养专业硕士所需的条件,目前的专硕指导老师大多仍与学术型导师通用,实践工作经验与行业背景的缺乏使其无法展开实践或案例教学,教学方式偏向纯粹地理论式授课,也无法精确把握行业领域的实际状况与前沿问题;其次,校外导师制度不完善,致其或缺乏或流于形式;再者,校内外导师之间缺乏沟通与合作,各自职责定位不明确,责任分散,培养方案得不到有效执行。

四、结论与建议

本研究运用科学知识图谱初步揭示了21世纪以来我国研究生教育领域的主要脉络:研究主题表现为研究生的素质及能力、研究生培养、研究生教学、研究生学位论文、专业学位培养;热点领域主要为研究生科研能力与创新能力的培养、学术道德教育、思想政治教育、培养模式改革、学位论文质量、专业硕士的联合培养等方面;未来研究的前沿领域主要在于全日制专业硕士的培养机制尤其是实践教学与双导师制的完善。这些领域都是紧密围绕研究生教育的理论与实践问题,深入地展开理论与实践探索,是我国研究生教育研究取得的重要成果。但是,仍有几处有待改进:第一,加强研究者之间的合作与交流,重视学术谱系的传承与发展,促进学术共同体的建设与学派的形成;第二,由宏观的“形而上”的理论研究转向微观的“形而下”的实践探索,促进研究成果的转换应用,如对研究生教学的研究,不应当再局限于教学理念与原则的论述,而应该结合培养目标与学科性质,深入探索案例教学的具体步骤、策略、方法等;第三,加强对发达国家间研究生教育实践的比较研究,在借鉴国外经验的同时,需要谨慎结合具体境遇,注意研究生教育研究范式的本土化与特色化。

[1]肖明.知识图谱工具使用指南[M].北京:中国铁道出版社,2014:130.

[2]邱均平.信息计量学[M].武汉:武汉大学出版社,2007:40-55.

[3]薛天祥.研究生教育学[M].桂林:广西师范大学出版社,2001:5.

[4]张淑林.学位与研究生教育管理的理念嬗变与实践创新[J].学位与研究生教育,2011,(2):9-12.

[5]孟万金.研究生科研能力结构要素的调查研究及启示[J].高等教育研究,2001,(6):58-62.

[6]袁本涛,延建林.我国研究生创新能力现状及其影响因素研究——基于三次研究生教育质量调查的结果[J].北京大学教育评论,2009,(2):12-21.

[7]孙朝.研究生创新能力特性分析[J].高等教育研究,2005,(8):62-65.

[8]张晓京.衡量人文社会科学博士研究生思想政治素质的三个维度及其培养方式[J].思想政治教育,2010,(3):101-104.

[9]林金辉.硕士研究生的心理健康标准与心理教育[J].教育研究,2003,(8):84-87.

[10]胡玲琳.我国高校研究生培养模式研究——从单一走向双元模式[D].上海:华东师范大学,2004.

[11]谢安邦.构建合理的研究生教育课程体系[J].高等教育研究,2003,(5):68-72.

[12]罗尧成,付莹莹.回归本质:研究生教育课程设置的问题分析及改革思考[J].中国高教研究,2009,(7):35-37.

(责任编辑:于 翔;责任校对:赵晓梅)

Research Themes and Trends of Graduate Education in China

WU Gaixia,YI Lianyun

(Southwest University,Chongqing 400715)

Based on 24843 papers of CNKI Database from 2000 to 2014,by visualization software CiteSpace III,the study goes on the bibliometric analysis and multi-view draw of graduate education’s research.With author mapping,institution mapping and keywords mapping,the basic themes,some hot-spot domains and frontier topics of graduate educational research in China have been explored.

graduate education;knowledge mapping;research themes;hot-spot domains;frontier issues

G643.0

A

1674-5485(2016)12-0087-06

国家社会科学基金“十二五”规划2013年度教育学一般课题“研究生学术研究价值取向中的意识形态盲区研究”(BEA130024)。

毋改霞(1990-),女,山西运城人,西南大学博士生,主要从事高校德育、高等教育管理研究;易连云(1963-),男,重庆人,西南大学教授,博士生导师,主要从事德育原理、高校德育研究。