官场圣人范仲淹

2017-01-07肖亮升

肖亮升

游学关中

大中祥符元年(1008年)春末夏初,大地葱茏,姹紫嫣红。范仲淹打算再次出门游学,此次他决定游学关中一带。

有了前一次游学的经历。范仲淹深感游学不但能够增长见识,开阔视野,而且还能拜访名师,结交朋友。特别是在长白山偶遇广宣大师、在章丘县城来福客栈结识王洙的经历让他获益良多,同时也让他意识到他日要想干出一番大事业,从现在开始不仅要饱读圣贤书,还要广交良师益友,广结善缘,累积人脉资源。

范仲淹此次之所以选择游学关中,是因为关中的历史文化底蕴深厚。周、秦、汉、隋、唐均在关中建都,关中是帝王将相、英雄豪杰、古圣先贤辈出的风水宝地,是他日夜向往的地方。关中岐山是“而今天下一统周,礼乐文章八百秋”的周朝的兴起之地,当年穷困年老的姜子牙借钓鱼之机“垂钓”求贤若渴的周文王。文王外出狩猎前占卜一卦,卦辞说:“所得猎物非龙非螭,非虎非熊,乃是成就霸业的辅臣。”文王出猎时果然在渭水之滨遇到了姜子牙。姜子牙辅佐周文王建立千秋功业,被封为“太师”,成为西周的开国元勋,称为“太公望”,俗称太公。姜子牙灭因商有功,还成为齐国的缔造者,被儒、法、兵、纵横诸等诸家尊为“百家宗师”。

施行仁政和德政的西周备受后世圣人孔子的仰慕和推崇,然而周朝末年礼崩乐坏,诸侯征战,天下大乱。秦王赢政重用商鞅,崛起于关中,灭六国而一统天下,筑长城以求帝国千秋万代,不料却英年早逝,秦朝传至二世便亡。

汉唐盛世,短命隋朝,古往今来,几度春秋。明君、昏君;忠臣、奸臣;英雄、懦夫:君子、小人……无数人在关中留下动人故事,书写千古传奇。

此番西去关中,他不仅要去寻访历代国都遗留下来的古迹,更要追根溯源,去探究这些朝代兴衰背后的秘密。倘若有朝一日他能入朝为官,辅佐帝王,他此时探寻的东西势必会助他一臂之力,让他能更好地为国效力,为君分忧,为民谋福。

征得母亲和继父的同意后,范仲淹打点行囊,带上衣物和盘缠,背上琴和剑,踏上了西去的游学之旅。

琴和剑是他外出随身携带之物,舞剑健身,抚琴养心,这两样东西对他而言缺一不可。无论是在家还是出门在外,他每日闻鸡起舞,先舞一通剑,然后再抚一会儿琴,最后再伴着晨曦读上一阵书,这种生活方式日复一日,月复一月,从未间断。

从小到大,他不仅饱读诗书,还要求自己要做一个文武双全的人才。因为辽兵进犯长山那件事已经在他的脑海中烙下了深深的烙印,平民百姓死伤遍地,横尸街头,被辽兵烧毁残留下的残垣断壁,满目疮痍。历历在目,挥之不去,一切仿佛就在昨天。每每想到那惨不忍睹的一幕,他的心里就难受。为此他在心里无数次地告诉自己:要做个文武双全的英雄,将来要有文能治国安邦,武能带兵打仗的能力。有朝一日,如果敌军胆敢再侵犯大宋,屠杀百姓,他定将痛击,决不手软!

琴棋书画四大艺术当中,他对琴情有独钟,特别喜欢抚琴。名师出高徒,因为崔遵度当年对他的悉心教导,他的琴艺虽然不及师父那般登峰造极,却也很有一番造诣,是琴中高手,特别是对琴曲《履霜操》情有独钟,已经达到了炉火纯青的弹奏境界,当年在秋口学宫的时候,每次弹奏《履霜操》都能博得同窗啧啧称赞,连先生都对他佩服不已。

范仲淹爬山涉水,风餐露宿,步履轻盈,一路西来。他一路上寻古觅幽,访民问俗,寻佛问道,访师交友,既开阔了眼界,增长了见识,又愉悦了心情。

这天下午,到达关中的范仲淹出游鄠郊,结识了当地名士王镐,两人一见如故,惺惺相惜,王镐煞有介事地说:“难怪昨天夜里梦见有人赞美我,原来是有贵人要出现。”

范仲淹笑道:“我算什么贵人。一介书生而已。”

王镐一本正经地说:“在我心目中,贵人未必是达官贵人,而是与我投缘之人、知己。”

范仲淹拱手道:“多谢王兄看得起我。我觉得跟王兄也很投缘。”

王镐说:“我已同两个朋友约定明天去登终南山,在山中住上几天再回来,既然朱兄来了,干脆就一起去。”

范仲淹迟疑着说:“我也去……方便吗?”

“有什么不方便?大家都是朋友。他们都是我的好友。”王镐说,“我有个朋友是道士,他的师父在终南山结庐修行,我们正好可以去感受一下道家的清修,我顺便去向他师父讨教一下养生之道。”

范仲淹点头道:“那好吧。我只是怕给你们添麻烦。”

“添什么麻烦?”王镐爽快地说,“在家靠父母,出门靠朋友。朋友之间太客气就见外了。”

范仲淹说:“多谢王兄抬爱。”

次日,范仲淹见到了王镐的两个朋友:道士周德宝、易经大师屈元应。王镐指着范仲淹介绍道:“这是我新认识的朋友朱说朱兄,从淄州来关中游学的大才子,饱读诗书,琴艺高超。”指着周德宝和屈元应介绍道,“这是周德宝周道长,这是屈元应屈兄,周道长不仅是道家大师,还是篆刻大师;屈兄对《易经》很有研究,是个易经大师……对了,他们两人都精于琴艺,你们三人可以切磋琴艺。”

周德宝给范仲淹作揖道:“贫道很高兴认识朱公子。”

屈元应也拱手道:“别听王兄瞎吹,我哪算什么大师?不过是略懂《易经》的皮毛而已。”

王镐在屈元应的肩膀上拍了一下:“你就别谦虚了吧。”

范仲淹还是头一回去终南山,不禁有些心花怒放,有些期待,有些向往。

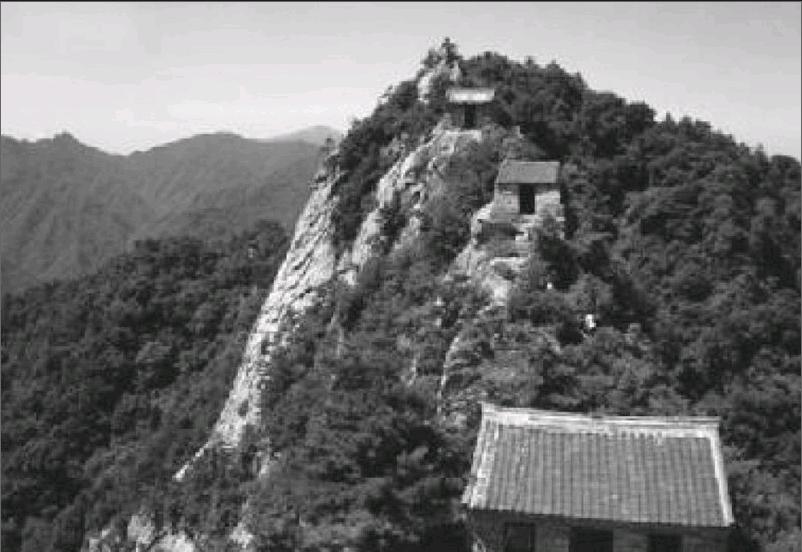

终南山又称“中南山”“太乙山”,山峰高耸入云,雄伟壮丽,最高峰高达数千丈。山中树木葱茏,风雨莫测,气象万千,高处背阳地夏季亦有积雪。山上还有数个天然湖泊,湖水清澈,水平如镜,深不可测。

终南山上不仅道观、佛寺众多,住山高僧也很多。西域高僧鸠摩罗什、唐代高僧玄奘法师等著名高僧都曾在终南山上修行佛法,弘法利生。圆寂后长眠于此的僧人更是数不胜数,无数的高僧灵塔给终南山增添了几分神圣庄严,使得本来就名声在外的终南山更令人神往。

除此之外,很多隐士及佛道居士也隐居终南山,在山中结庐修行,自己开荒种地,自给自足,过着清心寡欲的清修生活,成为终南山一道独特的人文景观。

一行人抵达终南山后,周德宝带大家去拜访了他的师父张道长。张道长修行的地方是两间茅舍,虽然简陋不堪,但是整洁干净,人一进去就能隐约地感受到某种神秘的力量。

张道长虽然已是九十八岁高龄,却鹤发童颜,耳聪目明,精神矍铄。他常年在终南山上潜心修炼,全心悟道,不仅修为深厚,还精通医术和养生之道,并以道法和医术普利众生,常常为慕名而来的各方民众把脉问诊,开方看病。

一行人在张道长的茅舍内用草蒲团席地而坐,与张道长从道家的养生之道谈起,谈到道医,谈到道家的修行。有什么疑问就请教张道长,张道长有问必答,一一为大家解疑答惑。

最后大家聊到了《易经》,王镐问范仲淹对《易经》有什么见解,范仲淹谦虚地说:“在张大师面前,晚辈岂敢班门弄斧。”

张道长说:“只是随便探讨而已,但说无妨。”

“那我就姑妄言之,你们姑妄听之。”范仲淹想起当年在兴国观司马道长对他的教诲,思索着说,“我认为整部《易经》的精髓就集中在‘积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃。‘天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。这几句话上。我觉得这几句话是研究《易经》的要领和精髓,以这几句话为核心去一门深入研习易经,然后去行善积德,增长智慧,才会从中获益。否则《易经》就会沦为一本风水相术之书。”

张道长笑问:“你认为学习《易经》应该学什么?”

“学道,悟道,而不是学术。”范仲淹说,“《易经》为何被儒家尊为群经之首?我认为和道家、佛家的经典一样,《易经》应该是一本指导世人修行的经典,一本修行书。”

“了不起!了不起!”张道长捋着胡须,连说了两个了不起。

范仲淹拱手道:“晚辈在大师面前班门弄斧,让大师见笑了。如有说得不对之处,还望大师批评指正。”

“你的见解很有见地。你年纪轻轻,却对《易经》有这么独到的见解,很了不起!”张道长看着范仲淹,露出无比欣赏的眼神,“孔子为何在《易经》的文言和象传中写下‘积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃。‘天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。这几句话?因为天地间的大道就是善恶有报,因果轮回。所以我们要行善积德,厚德才能载物……贫道跟很多人谈过《易经》,很多人还号称自己是易经大师,但他们正如你刚才所说的,谈论的都是《易经》中的术而已,这真是买椟还珠、本末倒置呀!只有领悟了孔子这几句话的含义和用意,《易经》的价值和意义才能真正体现出来。”

“大师这番话真是让晚辈醍醐灌顶,振聋发聩!”屈元应向张道长拱手道,“晚辈平日里就是被人称为易经大师那类人,自以为对《易经》略有几分研究。今天听大师这么一说,才知道自己只是懂个皮毛而已。真是惭愧得很呀!”屈元应转头对王镐说,“王兄你以后不可再称我什么易经大师了,我决定从今天开始重新研习《易经》。”对张道长再次拱手道,“大师若不嫌弃晚辈愚钝,晚辈今天就拜大师为师,虚心接受大师教诲。”说完竟兀自跪地磕起头来。

“起来说话,起来说话。”张道长扶起屈元应,捋了捋发白的胡须道,“既然你跟贫道有缘,那贫道就随缘吧。”

“弟子感恩师父慈悲,请再受弟子一拜。”屈元应说完便再次跪地叩拜张道长。

王镐笑着说:“屈兄这次来终南山收获可大了。”

周德宝说:“往后咱们就是同门师兄。弟了。”

屈元应向周德宝拱手道:“日后还望师兄多多指教。”

范仲淹本来也想拜张道长为师学道,但想想自己毕竟路途遥远,今日一别,还不知何日才能重返终南山,便只好作罢。何况此前他在兴国观读书的时候,司马道长也跟他讲解过不少道家的经典,要想继续学习道家经典,他可以在家自学,无需再另行拜师。

辞别张道长后,一行人在终南山中游玩了三天便下山了。王镐邀请几位好友去他家聚会,范仲淹有些迟疑不决,觉得再去打扰似乎不妥,在王镐的盛情邀请下才答应一起去。

王镐的宅子虽然不大,却布置得很精致,极有格调。宅子青砖红瓦,雕梁画栋,富丽堂皇,院子里还铺有一条刻着花鸟虫鱼的青石板路,院落的中央有一水池,池里装点着假山、小桥流水等景致,还种有睡莲。此时正是睡莲长叶的季节,叶片浮在水面上,有如一个个碧绿的圆盘,又像是一块块无瑕的翡翠。

王镐站在宅院中央说:“我早已吩咐家人收拾干净了,可惜宅子不大,就委屈各位了。”

周德宝说:“你这么大的宅子还嫌小啊?比起我师父的茅庐来,你这儿简直就是皇宫了。”

“上终南山看了张道长的茅庐,确实觉得我这宅子搞得过于华丽了。静以修身,俭以养德。为何自己德行浅薄?看来还是修为不够啊!”王镐自我解嘲地笑笑,指着池中的睡莲说,“我为何喜欢莲花?就是时时提醒自己要像莲花一样‘出淤泥而不染,濯清涟而不妖,这也算是一种修行吧……对了,等到睡莲开放的季节,恭请各位再光临寒舍,咱们一起饮酒抚琴、赏花吟诗如何?”

屈元应扫了一眼范仲淹说:“我们当然没问题,只怕朱兄路途遥远,不一定能来吧?”

范仲淹笑道:“那我就遥祝你们开怀畅饮,玩得尽兴。”

“好!”王镐爽朗地笑道,“咱们今夜就要玩得尽兴!一醉方休!”

周德宝说:“可以开怀畅饮,未必要一醉方休。”

屈元应笑问:“既然都开怀畅饮了,又如何能做到不醉?”

“这就要自己懂得把握了,”周德宝一本正经地说,“我也饮酒,却从未醉过。每次喝到微醺就不喝了,好酒贪杯可不是好事呀。”

王镐笑着说:“喝醉未必不好啊,你看杜甫笔下的李白多豪气:‘李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”

“李白为何嗜酒如命?那是因为怀才不遇,借酒浇愁。”范仲淹说,“其实李白的政治抱负远大于文学追求,只是没机会施展罢了。他原本是去长安入朝为官的,却不受重用,唐玄宗看中的并不是他的政治才能,而是想让他当御用诗人而已,他当然也就只能‘仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人了。”

“朱兄这番关于李白的见解很有新意呀,”王镐说,“我们原本以为李白饮酒作诗是一件很浪漫的事情呢,没想到他是借酒浇愁,自暴自弃呀。”

“这就是文人的可悲之处,”屈元应感慨地说,“自古文人既想人朝为官,又自命清高,恃才傲物,不屑与贪官奸臣为伍,始终无法融入官场环境。因此他们虽然才华横溢,却总是郁郁不得志,甚至受尽排挤,屡遭贬谪。古往今来的文人都是如此。”屈元应看着范仲淹问,“朱公子你学问做得好,你来说说文人应该怎么做官?”

“我觉得做文和做官应该区别开来,”范仲淹字斟句酌地说,“不要把文人的清高、孤傲甚至酸腐气带人官场,不要与官场格格不入,不要过于理想化。无论升迁还是贬谪,任高官还是做小吏,都应以江山社稷为重,不要太在意个人得失。”

屈元应笑道:“那不是让文人委曲求全,削足适履,甚至同流合污吗?”

“清者自清,浊者自浊。”范仲淹扫了屈元应一眼,“同流就一定要合污吗?刚才王兄不是说时时提醒自己要像莲花一样‘出淤泥而不染,濯清涟而不妖吗?倘若我朱说有朝一日能够入朝为官,我就要让自己达到这个境界。”

“难怪我师父说朱公子了不起,”周德宝一本正经地说,“贫道敢断言,朱公子将来肯定能做个与众不同的大官、受百姓爱戴的好官!”

“现在说这话还为时过早。”范仲淹微微笑了笑,“在没有考取功名之前,一切都是纸上谈兵。我这番言论也只是一家之言,随便说说而已,各位姑妄听之,不必当真。”

当天夜里,吃完饭的几个朋友坐在院子里一边饮茶乘凉,一边海阔天空地谈天论地,好不惬意。

夜已深沉,万籁俱寂,月明星稀,忽然一阵阵悠扬的笛声从宅子的西南方向飘然而至。晚风轻拂,月光如水,笛声悠扬,倒也为院子里的朋友聚会增添了几分雅兴。

王镐告诉大家:“哦,这是一位落魄书生在吹笛子,近年来夜夜如此,自得其乐。他就住在附近,听说已经吹了四十年了……听说诗词做得还不错,是个才子。”

屈元应说:“这是真正的君子之乐呀。”

“未必是君子之乐,从笛声中分明能听出书生的苦闷来。”范仲淹认真听了一阵又接着说,“你们仔细听听,这笛声看似洒脱,却有忧伤。他在用笛声回首往事,倾诉哀伤。”

周德宝叹气道:“唉!又是一个文人怀才不遇、时运不济的悲剧!”

“他也努力过了,可惜谋事在人,成事在天。”王镐摇头苦笑道,“命该如此,又能有什么办法?”

“读书难道就只有科第这一条路吗?无缘科第,无缘仕途,还可以开馆授业,教书育人嘛!”范仲淹掷地有声地说,“熟读圣贤书而不关心天下事。不问百姓疾苦,却以一根笛子孤芳自赏、自怨自艾四十年,何乐之有?孔孟门徒,圣贤弟子,只有心存君国,胸怀天下,才是大乐!”

“好!好一个‘心存君国,胸怀天下,才是大乐!”周德宝对范仲淹竖起大拇指赞道,“贫道祝愿朱公子能够早日金榜题名,入朝为官,实现梦想。他日你若为官一方,定能造福一方百姓!”

“我不敢说一定能够金榜题名,入朝为官。但我既然读圣贤书,就要以圣贤为榜样。”范仲淹停顿了一下才接着说,“倘若有朝一日我朱说入朝为官,高居庙堂,我一定要为国效力,替君分忧,造福百姓;如果我无缘科第,无缘仕途,我也断然不会怨天尤人,自暴自弃,我就开馆授业,向世人传授孔孟之道,用圣贤教育移风易俗,报效国家。”

王镐由衷地说:“难怪张道长如此称赞朱兄,今夜听了朱兄这番话,王某更是佩服不已!朱兄不愧是青年才俊!”

“是啊是啊,”周德宝点头不止,“朱公子不仅才思敏捷,说话更是高屋建瓴。”

王镐举起茶杯说:“来!我们以茶代酒,一起敬朱兄一杯。能结交到朱兄这样的朋友,真是我们的荣幸!”

几位朋友纷纷与范仲淹举杯相碰,说了很多恭维的话。范仲淹将杯中茶一饮而尽,向大家拱手不止。

不知不觉已是子夜,大家却睡意全无,只叹时光飞逝,岁月如梭,相聚的时候总是太短,分手的日子总是太长,明日一别,不知何时才能再聚首。

范仲淹两次出门游学的经历,不但让他拓宽了视野,增长了见识,结交了众多良师益友,进一步领悟到了儒释道三家的精华,而且还目睹了百姓的疾苦,感受到了因为官员的腐败和不作为给社会带来的灾难,继而增强了他忧国忧民的情怀以及发奋苦读的决心。

当时正值陕西旱魃为虐,天干物燥,焦金流石,天空数月不见一滴雨,如火的骄阳炙烤着大地,整个关中大地似乎像要起火一样炎热不堪。关中各地河流干涸,麦田龟裂,庄稼绝收,灾情非常严重。灾民们成群结队地出门乞讨,到处都是流离失所、无家可归的百姓,随处可见饿死、病死的灾民。

范仲淹一路上亲眼目睹了天灾给关中百姓带来的巨大苦难,目睹哀鸿遍野,满眼凄凉,他的心灵受到了强烈的震撼。想到前些日子自己竟然还同新结识的朋友出去游山玩水,在王镐府上饮酒作乐,一股强烈的愧疚之情油然而生,不能自已,竟忍不住掉下了眼泪。他只恨自己只是一介书生,不是朝廷命官,无权无势,无法解救灾民于水火之中。

范仲淹省吃俭用,将身上仅有的盘缠沿途接济灾民。一日正午,他问几个在路边乞讨的灾民:“你们为何不去寻求官府救济?”

“官府?”一个灾民抬头望着范仲淹,许久才冷笑着从牙缝里挤出一句话,“官府猛于虎!”

范仲淹一怔,问:“何出此言?”

旁边一个灾民抢过话头说:“关中大旱,官府却视而不见,见死不救!百姓颗粒无收,官府的苛捐杂税却丝毫未减!”

“百姓饿死街头,官府却照收粮税,这是什么世道!”

“百姓流离失所,无家可归,官府老爷们却整日花天酒地,夜夜笙歌……这样的官府不是猛虎又是什么?!”

“这是要逼穷人揭竿起义吗?!”

一时间,灾民们个个目光如炬地望着范仲淹,义愤填膺。

灾民们对官府的控诉和鄙视使范仲淹深切地感受到了当地官员的腐败。社会的黑暗,他甚至情不自禁地想起了杜甫的两句诗歌:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”

愤慨中,范仲淹跑去当地县衙门,想向官府反映灾情,不料却连衙门都进不了,被门口的衙役给挡了道。他说:“我要找你们县官大人。”

衙役冷冰冰地说:“你若要告官,只管击鼓鸣冤便是。县太爷是你想找就能找的吗?”

范仲淹不卑不亢地说:“我不是要告官,我是要向县官大人反映灾情。关中大旱,庄稼绝收,百姓流离失所,哀鸿遍野,我来告诉县官大人去体察民情,赈灾救民。”

“你是什么人?”衙役对范仲淹怒目相向道,“我家大人自有分寸,轮得到你一介草民在此指手画脚吗?”

范仲淹见无法跟衙役说通,情急之下干脆抓起登闻鼓旁的鼓槌对着大鼓就是一阵猛击,“咚咚咚……”霎时间鼓声震天,趁衙役发愣之际,他丢下鼓槌就朝衙门里奔去。

闻鼓升堂的县令见范仲淹竟然不下跪,厉声喝道:“来者何人?还不跪下?!”

范仲淹目光犀利,站在公堂上振振有词:“我乃孔孟门徒,上拜圣贤和君王,下跪父母和清官,唯独不跪庸官昏官!”

“大胆刁民!你竟敢骂本官是昏官?!”县令操起惊堂木用力一拍,“来人呀!给我打!”

“且慢!”范仲淹不慌不忙、毫不畏惧地说,“关中大旱,遍地灾民,哀鸿遍野,官府却视而不见,见死不救,苛捐杂税丝毫未减免。你身为朝廷命官,却听之任之,毫无怜悯之心,不是昏官又是什么?!”

“大胆刁民!你算什么东西?区区一介草民竟敢在本官面前撒野,大闹公堂!来人呀!给我打五十大板再轰他出去!”恼羞成怒的县令从签筒里抽出一根签猛掷于地。站在公堂两侧的四个衙役冲上前来,不由分说地将范仲淹按倒在地就是一阵猛打。细皮嫩肉的范仲淹哪受过这般折磨?五十大板下来已是血肉模糊,奄奄一息。

被衙役拖出门外的范仲淹眼冒金星,疼痛难忍,感觉全身的骨头都被打散架了,他扶着墙根摇晃着想爬起来,却没有一丝力气。他感觉自己的生命似乎走到了尽头,马上就要死了。

恍惚中,他看见—个白衣女子向他走来……

不知道过了多久,范仲淹终于苏醒过来。他发现自己躺在一个陌生的房间里。

“爹!爹!这位公子醒了!”坐在范仲淹床前的一个妙龄少女朝门口叫道。

一个中年男子走进房间,看到醒来的范仲淹,他如释重负地说:“公子你终于醒了。”

妙龄少女高兴地对中年男子说:“爹,他终于醒了!”

“我这是在哪儿?”范仲淹挣扎着要坐起来。

“你先躺着别动,”妙龄少女的父亲过去扶范仲淹重新躺下,“你放心,这是鄙人的寒舍。”

妙龄少女心直口快地说:“还是我救你回来的呢!要不你早就没命了!”

“你昏迷了两天两夜,”妙龄少女的父亲说,“小女前天出门路过县衙门口,发现你躺在地上血肉模糊,昏迷不醒,小女便叫人把你送了回来,请来郎中把脉问诊,给你喂了两天的药汤……到底发生了什么事?你是不是遭强盗打劫了?”

“不是,”范仲淹摇头道,“是比强盗还歹毒的人……”

“那是……”妙龄少女的父亲疑惑地看着范仲淹。

范仲淹愤愤地说:“是你们县衙里的昏官!”

“是县官老爷?”妙龄少女的父亲惊讶地问,“县太爷为何要打你?”

“他嫌我多管闲事。”范仲淹便把自己游学关中,一路上亲眼目睹灾民流离失所,哀鸿遍野的惨景,遂跑到县衙质问县官,遭到暴打的事情一五一十地说了出来。

“哇!哥哥你胆子好大、好勇敢呀!”妙龄少女惊讶地张大着嘴,一脸崇拜地看着范仲淹。

妙龄少女的父亲说:“连那样的昏官你也敢去骂,公子确实是胆量过人。你同情灾民、为民伸冤的这份正义确实值得敬佩,不过……”他欲言又止。

范仲淹追问:“不过什么?”

妙龄少女插话道:“你跑去被狗官一阵痛打,太不值得!”

“鄙人觉得公子的行为还是有些鲁莽,”妙龄少女的父亲坦诚地说,“你独闯县衙,质问县官,虽勇气可嘉,却于事无补,甚至是以卵击石,自不量力。”

“我当时确实也太冲动了些,但我确实很气愤。”范仲淹也意识到自己当时做事确实太过于冲动,不计后果。

妙龄少女的父亲说:“你无职无权,手无寸铁,不过是一介书生而已。那些狗官绝不会因为你的三言两语就良心发现,跑去体恤灾民,反而认为你多管闲事,对你陡增厌恶,所以才对你痛下狠手,甚至想置你于死地。”

“哥哥你要发奋读书,将来高中状元!”妙龄少女快言快语道,“等你将来当了大官再杀了那帮狗官!”

“小女说得对,”妙龄少女的父亲微笑着说,“你与其去找昏官论理,不如勤学苦读,早日金榜题名,人朝为官。等到你官袍加身,声名显赫之时,再去除暴安良,匡扶正义也不迟啊!”

父女俩的一席话让范仲淹醍醐灌顶,振聋发聩。他原以为自己一身正气、满腔热血地跑去教训那个昏庸的县官之后,会让那个县官良心发现,继而会让官府对当地灾民有个足够的重视,没想到却遭到一顿暴打,差点被昏官打死在县衙里。想想自己当时确实是被愤怒冲昏了头脑,做事太鲁莽了。要不是被眼前的父女俩搭救,还不知道后果会怎样呢。

想到这里,范仲淹觉得自己羞愧不已,同时对父女俩充满了感激。他伸出手朝父女俩拱手作揖道:“万分感谢你们的救命之恩!请问恩公尊姓大名?”

“区区小事,何足挂齿。”妙龄少女的父亲说,“鄙人姓关名英。”

“观音?”范仲淹以为恩人竟跟观世音菩萨同名。

关英说:“关门的关,英雄的英。”

“我叫关依兰,依旧的依,兰花的兰。”不等范仲淹问起,关依兰自报家门。

范仲淹对关依兰拱手致谢:“多谢依兰的救命之恩。”

关依兰抿嘴笑笑,俏皮地问道:“你打算怎么谢?”

“这……”范仲淹突然被问住了,他确实还没想过该怎么答谢救命恩人。

“不得无礼!”关英对女儿喝道。

“人家跟他开个玩笑嘛!哼!”关依兰说完就嘟着嘴跑出了房间。

“我这个女儿呀,都被我从小惯坏了。”关英望着女儿的背影摇头苦笑。

“没什么呀,我感觉她倒是有几分可爱。”范仲淹确实觉得关依兰不但长得青春俏丽,而且活泼可爱,像是一个青梅竹马的邻家小妹。

经过关氏父女的悉心照料,在关府住了一段日子的范仲淹身上的伤情痊愈了。他打算结束此次的游学之旅,尽早返回长山去。

这天早上,范仲淹对关英说:“感谢恩公的搭救和照顾,我的伤痛都好了……我打算吃过早饭就告辞了。”

“你要走了?!”关依兰惊讶地看着范仲淹。

“嗯。要回去了。”范仲淹微笑着对关依兰说,“感谢依兰对我的悉心照料,这阵日子你辛苦了。”

“还没说怎么感谢我呢!就想开溜!哼!”关依兰说完便跑出门外,一副生气的样子。

范仲淹被关依兰的表情搞得一头雾水,他不知道自己哪里做错了。她提出要他感谢的事他确实也认真考虑过了,但苦于身上已没什么钱,打算临走时把随身携带的玉佩送给她。

关英说:“小女就是这个脾气……她是在逗你玩呢!”

“我确实应该好好报答你们的救命之恩,”范仲淹从怀中掏出玉佩说,“只是我出门游学多时,囊中已羞涩,只能将这块祖传的玉佩赠予依兰,也算是做个纪念吧。”

关英摆摆手:“她是开玩笑的。你不必当真。”

“我是真心的,”范仲淹诚恳地说,“一点小心意,不成敬意。请替她收下吧!”

“感谢的事儿就别提了吧,再说报答就见外了。”关英思索着说,“有件事我倒是想同你商量一下。”

范仲淹说:“恩公有话请直说便是。”

关英开门见山地说:“我膝下无子,只有兰儿一个女儿,年方二八。如果公子不嫌弃,我想把她许配给你,你意下如何?”

“使不得,使不得。”范仲淹连忙摆手道,“晚辈一介穷书生,不敢耽误了令爱的美好前程啊。”

“你一表人才,满腹经纶,为人正直,正是我择婿的最佳人选呀!”关英推心置腹地说,“我关英虽然不算富甲一方,名下却也有良田百亩。同小女成亲后,你什么都不用操心,只管安心读书便是。”

没错,就是眼前这个名叫朱说的书生,不仅让妙龄少女关依兰茶饭不思,夜长梦多,也让关英很是中意。关依兰竟然不顾少女的羞涩和矜持,主动跟父亲说起她喜欢这个她从县衙门口“捡回来”的公子的事儿,这也正合了关英的意。

男大当婚,女大当嫁,关英就关依兰这一个宝贝女儿,当然要留在家里招女婿。近年来,不少当地男子托媒人上门来毛遂自荐,无奈他跟女儿一个都看不上。正愁何处觅佳婿之际,没想到女儿竟然从县衙门口“捡”回了一个既仪表堂堂,又人品正直的书生,这岂不是老天对他关英的眷顾吗?他本来还想留范仲淹多住一阵子,好让女儿跟他日久生情的,没想到范仲淹一大早就说要告辞返乡,于是他干脆就把话摊开来说,以免错过了机会。

说实话,像范仲淹这个年纪的男子,说对关依兰这样的妙龄少女完全不动心那是假的。如果他没有进士及第、人朝为官的大志向,只想做个平凡男人的话,入赘关府这样的人家,做个富家女婿倒也未尝不可。只是他早已打定主意要实现为国效力的远大抱负,在梦想未实现之前,他又怎敢轻言个人婚事?怎敢被儿女情长缠住了梦想远行的步伐?何况长山与关中之间相距千里之遥,他又怎能背井离乡、远离父母而入赘关中?

想到这里,范仲淹开诚布公地说:“多谢恩公一番好意……只是我年纪还轻,还没有成家的打算。我当前的头等大事就是发奋读书,为日后实现自己的梦想而做好准备。再说,成亲乃终身大事,应当遵守父母之命,媒妁之言,我还没问过我父母,不敢妄自做决定。因此,还请恩公能理解。”

范仲淹既然把话已经说到这个份上,说得如此明白,关英还能说什么?总不能以救命为名逼婚吧?他虽然觉得有些遗憾,却也只能接受现实,他有些尴尬地笑了笑:“既然你不愿意,我也不能勉强……那好吧,既然你决定即日返乡,那我就不挽留了。”

既然范仲淹不同意这门亲事,关英也不想让范仲淹继续再待下去,以免增添女儿的伤心。

早饭过后,范仲淹辞别关氏父女,踏上了漫漫归途。关依兰留着眼泪将他送出城外,送了一程又一程……

回到长山,范仲淹把自己游学途中一路上的见闻禀报给母亲和继父。母亲和继父都夸他出去这一趟又长了不少见识。他在说到目睹关中的天灾人祸、民间疾苦他心里非常痛苦,救苦难百姓于水火之中的心情与日俱增时,继父语重心长地说:“我能理解你的心情,但帮助别人是需要能力的。泥菩萨过河,自身难保,还怎么救人?你要想给别人一杯水,你自己就必须要有一桶水。为了有朝一日能够拯救苍生,造福百姓,你唯一的出路就是发奋努力、金榜题名!”

“你父亲说得没错,”母亲也鼓励他,“你当前要做的头等大事就是努力学习,精进修行,发大愿,立大志,将来金榜题名,高中状元,成为朝廷命官。只有这样,你才有能力解救苦难众生。”

范仲淹点头道:“孩儿明白了。”

对于自己在关中因为独闯县衙、质问县官而惨遭毒打的那段经历,范仲淹三缄其口,只字未提。事情既然已经过去,他也从中得到了教训,明白了道理,就不愿再次提起,不想让父母再为他担忧。(未完待续)(连载5)