宋代两浙路海溢灾害及政府的应对措施

2017-01-06宁波大学人文与传媒学院浙江宁波315211

金 城(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

宋代两浙路海溢灾害及政府的应对措施

金 城

(宁波大学 人文与传媒学院,浙江 宁波 315211)

以公元960年至公元1278年近320年间宋代两浙路沿海地区的海洋灾害数据为主,统计分析了宋代两浙路沿海地区海溢灾害频发的现状,以及给沿海地区的居民造成大量人员财产损失,进而分析了宋代政府面对海溢灾害所采取的救助措施,主要涉及到海塘建设、政府救济和海洋祭祀三方面,这些措施有利地保障了两浙路的社会经济发展.

宋代;两浙路;海溢灾害;救助措施

目前为止,学术界对于中国古代海洋灾害的研究,主要集中在海洋灾害的史料收集和整理方面,此前有陆人骥[1]主编的《中国历代灾害性海潮史料》一书,主要从历史文献学的角度对我国古代海洋灾害在史籍中的记载状况进行了系统整理;又有王子今[2]的《汉代海溢灾害》一文,探讨了汉代海溢灾害产生的原因以及海溢灾害之后政府救助措施;刘安国[3]的《我国东海和南海沿岸的历史风暴潮探讨》一文,主要关注的是东南沿海地区的海洋灾害,并对历代东南沿海海洋灾害的进行了梳理.但尚不足以反映我国古代沿海地区海溢灾害的全貌,尤其是宋代两浙路海溢灾害状况,尚未有人对此进行专门的研究.为此,笔者拟聚焦于对宋代两浙路海溢灾害情况,在总结宋代两浙路海溢灾害规律的基础上,探讨有关宋代政府的救助措施.

1 宋代两浙路区域概况

宋代两浙路的地域范围包括今浙江省全境,江苏省的镇江市和苏锡常地区,上海市和福建省闽东地区,比今天浙江省的范围要大的多.宋代时两浙路的行政区域设置时有变动,按《元丰九域志》载,宋初太宗雍熙二年(985年)因两浙西南路改称福建路,两浙东北路简称为两浙路[4].其又载当时两浙路治杭州,领杭州、越州、苏州、润州、湖州、婺州、明州、常州、温州、台州、处州、衢州、睦州、秀州等十四州.[4]宋神宗熙宁十年(1077年),以两浙东、西路合置.治杭州,领杭州、苏州、湖州、润州、常州、睦州、秀州、越州、明州、台州、温州、婺州、处州、衢州等十四州.[5]宋室南迁,高宗绍兴元年(1131年),复分置两浙东、西路.[5]

从地域上看,宋代两浙路位于我国东部沿海,直面太平洋;从气候分布特征上看,该地区属于亚热带季风气候区,冬夏盛行风向有显著变化,降水有明显的季节变化,各种气象灾害频繁发生,尤其是夏秋季节易受台风和龙卷风等灾害影,[6]因此本区域内容易遭受海洋灾害,海洋灾害是指海水激烈运动,海洋自然环境异常变化,且运动变化超过人们适应能力而发生的人员伤亡及财产损失的事件和现象.[7]现代海洋灾害主要包括飓风、暴浪、大潮、海雾、海冰和赤潮、海洋污染等自然和人为原因引起的多种灾害,而在在古代志书中的海洋灾害主要为海溢灾害,如宋代方勺的《泊宅编》卷中记载:“政和丙申岁,杭州汤村海溢,坏居民田庐凡数十里.”[8]唐宋变革之际,宋代两浙路沿海地区较前代有了进一步开发,尤其是在定都临安后,海溢灾害带来的损失愈加突显,因而海溢灾害日益受到宋廷的关注,并积极开展海溢灾害的应对措施.

2 资料来源

文章主要选取960AD—1278AD近320年间宋代两浙路沿海地区的海洋灾害数据进行汇总统计,分析宋代两浙路时期的海洋灾害的情况,包括其时间分布特征和损失强度.所统计的资料主要有《宋史》《续资治通鉴长编》《宋会要辑稿》等史料[9-10],并参照今人相关的最新研究成果等资料统计[11-12],以求得到最全面准确的史籍海溢灾害资料.

中国沿海地域历史上出现的海溢灾害,多半与台风有关,同时又与当时社会活动紧密相连.每年在我国沿海,就海洋灾害而言,不但发生频次高、分布广,而且灾害强度大,常造成大量人员伤亡和经济损失.宋代人们对海洋的开发力度比之前代有较大的进步,尤其在南宋时期的政治统治力量的南迁后,对海洋的利用日益发展,并对海洋灾害的认识逐渐提高.通过文献记载,宋代两浙路海溢灾害次数为62次1),下文将从时间分布特征和灾情等级两个方面考察宋代两浙路沿海地区的海溢灾害。

宋代共计320年,在这期间两浙路海溢灾害共62次,平均约5年一次,其中北宋168年,期间两浙路海溢灾害23次,平均约13年一次;南宋152年,期间两浙路的海溢灾害39次,平均约4年一次,南宋海溢灾害平均年发生率远远超过北宋时期.如若加上两浙路发生的水、旱、霜等自然灾害,真可谓“才出火坑,又入泥潭”的困境.

(1)根据图1,宋代两浙路海溢灾害具体可以分为4个发展变法阶段.

图1 宋代两浙路海溢灾害次数简图

第1阶段:从宋太祖建隆元年(960年)至宋仁宗嘉佑四年(1059年),在这100年间两浙路发生12次海溢灾害,平均年发生率分别约为1次/8.3年.值得注意的是,从宋太祖建隆元年(960年)至宋真宗景德二年(1000年)时期,整个40年期间两浙路没有发生一次海溢灾害,这不符合两浙路的自然规律.笔者推测,可能是囿于资料有限,造成了资料漏记的情况;或是由于赵宋初立,当时的海溢灾害没有引起统治者的注意,人为的造成忽略.但是,随着政治形势的稳定,经济中心逐渐南移,宋代两浙路的经济地位日益凸显.从宋真宗景德三年(1001年)至宋仁宗嘉佑四年(1059年),在这60年间两浙路发生12次海溢灾害,频率约为1次/5年,该时期海溢灾害发生的频率上明显高于北宋前期.

1) 需要说明的是:关于海溢灾害发生地.史籍明确记载海溢灾害发生地的记载,当无疑问;没有明确记载海溢灾害发生地点则笔者统计为两浙路海溢灾害;海溢灾害发生次数按年计算;在史料中关于月份出现多次,笔者按时间出现最早为统计原则,记为一次.本数据以及后文表1,是根据《宋史》《续资治通鉴长编》《中国历代灾害性海潮史料》和《浙江灾异简志》核照相关文献、提取统计数据制作而成的.

第2阶段:从宋仁宗嘉佑五年(1060年)至宋高宗绍兴三十年(1160年),在这期间100年两浙路发生15次海溢灾害,频率约为1次/6.6年,海溢灾害爆发的频率放缓,开始进入低谷期.

第3阶段:从宋高宗绍兴三十一年(1161年)至宋理宗嘉熙二年(1239年),在这期间78年,两浙路发生30次海溢灾害,频率约为1次/2.6年,海溢灾害爆发的频率之高,海溢灾害进入了高峰期.

第4阶段:从宋理宗嘉熙三年(1240年)至南宋灭亡,在这期间38年,两浙路发生5次海溢灾害,频率约为1次/7.6年,海溢灾害爆发的频率是整个宋代最低时期,海溢灾害进入新一轮低谷期.

(2)从季节与月份分布分析宋代两浙路海溢灾害特征

从表1可知,见诸文献记载的宋代两浙路海溢灾害共有62次,除了17次海溢灾害发生的季节和月份不详外(约占到总次数的27%),其余海溢灾害的季节和月份都比较详细.在这些季节和月份详细的海溢灾害中,发生在夏季的次数最多,达到28次,约占到总数的45%:其中七月里发生的海溢灾害最集中,也是最多,有15次,约占到总次数的24%;六月发生的海溢灾害有10次,约占到总次数的16%;五月里发生的海溢灾害有3次,约占到总次数的4%;秋季发生的海溢灾害数量次之,达到16次,约占到总次数的26%:其中八月份发生的海溢灾害最多,有12次,约占到总次数的19%;九月发生的海溢灾害有2次,约占到总次数的3%;除此之外,海溢灾害在春季也有发生,春季有1次,约占到总次数的1%:若将夏、秋两季合在一起计算,则记载海溢灾害的次数有44次,约占到总次数的71%.因此可知,宋代两浙路海溢灾害主要是集中发生在夏秋季节,依据两浙路独特的地理位置和季风气候特征,笔者推测,宋代两浙路发生的17次没有明确记载月份的海溢灾害,很有可能也发生在夏秋季节.由于海溢灾害集中于六月、七月和八月,这亦是台风频发的时段,所以,宋代两浙路海溢灾害应主要是由台风造成的,该结论与笔者的其他相关研究文章的论述具有一致性.[13]

表1 宋代两浙路的海溢灾害的季节与月份(旧历)分布特征

春季2月3月4月0011次夏季5月6月7月3101528次秋季8月9月10月122016次冬季11月12月1月0000备注月份和季节不详的海溢灾害统计17次

(3)从灾情等级程度看两浙路海溢灾害灾情

海溢灾害所造成的危害非常严重,且其带来的危害更是多方面的,但每次海溢灾害发生时,最直接的就是对生命财产造成的损害,但在史书上通常用记作“毙”、“溺”、“漂”、“覆”、“坏”、“杀”等词汇,以此来形容海溢给沿海地区带来的灾难.根据有关两浙路海溢灾害灾情的史料记载描述,笔者把两浙路海溢灾害灾情按照一般、严重和特别严重划分为三个灾情等级.“一般”灾情等级,史料中记载为“海溢”,或者记载为“潮溢”.如宋天禧四年年(1068年),“浙江潮溢”.“严重”灾情等级,史料中记载为对海塘造成破坏的,“败堤”和“毁田园”字样,如宋孝宗淳熙四年(1176年)五月,“钱塘江涛大溢,败临安府隄八十余丈,庚子又败百余丈.”“特别严重”灾情等级,史料中记载为“坏堤”、“毁田”、“溺死”和“害稼”等词汇进行描写.如宋理宗二年(1229年)“台州海溢,死者二万余人.天台溪民流没,一、二十里无人烟”;宋孝宗淳熙三年(1176年)八月,“台州大风雨,至于壬午,海涛溪流合激为大水,决江岸,坏民庐,溺死者甚众”.

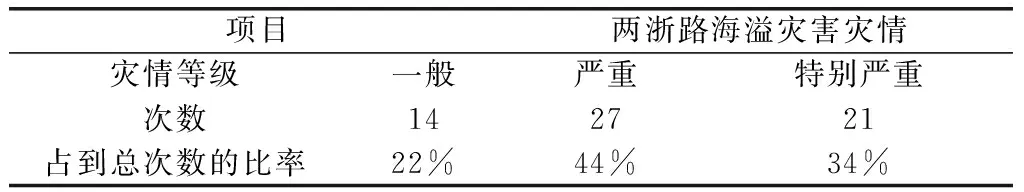

如表2所示,在两浙路爆发的海溢灾害灾情中一般等级的海溢灾害发生了14次,占到海溢灾害总次数的22%,在宋代320年间,平均约23年两浙路会爆发一次一般性的海溢灾害;严重海溢灾害灾情发生了27次,占到海溢灾害总次数的44%,平均约12年两浙路会爆发发生一次严重性的海溢灾害;特别严重的海溢灾害灾情发生了21次,占到海溢灾害总次数的34%,平均约15年两浙路会爆发一次特别严重的海溢灾害.而两浙路爆发的海溢灾害灾情在严重等级以上共发生了48次,约占到海溢灾害总次数的78%,平均约7年两浙路爆发一次大海溢灾害,如宋孝宗乾道二年(1166年)八月,“温州大风海溢,漂民庐、盐场、龙朔寺,覆舟,溺死二万余人,江滨胔骸尚七千余”的惨剧.

表2 宋代两浙路海溢灾害灾情等级表

项目两浙路海溢灾害灾情灾情等级一般严重特别严重次数142721占到总次数的比率22%44%34%

3 宋代政府对两浙路海溢灾害的应对措施

《宋史·食货》有言:“宋之为治,一本于仁厚,凡振贫恤患之意,视前代尤为切至.”[5]宋代两浙路海溢灾害不断,对沿海地区造成了不可估量的影响.为了维护自身统治和社会安定,宋廷对沿海地区海溢灾害都较为及时采取应对措施,主要涉及到灾害前的防御措施,灾害中的政府赈济措施和祭海等三个方面.

3.1 灾前防御措施

由于两浙路近海的特殊的地理位置,经常受到海溢灾害的侵害,因此海塘建设成为两浙路沿海地区重点工程.宋代海塘建设可以分为两个时期,这两个时期具有不同的特点.

第一时期为北宋海塘建设阶段,如宋真宗大中祥符五年(1012年),知杭州府戚纶用柴草修筑钱塘江江塘和海塘.大中祥符七年(1014年),发运使李溥、内供奉官庐守勤经度,“请复用钱氏旧法,实石于竹笼,倚叠为岸,固以椿木,环亘可七里.斩材役工,凡数百万,逾年乃成、而钩末壁立,以捍潮势,虽湍涌数丈,不能为害.”[5]由于宋廷对所修海塘缺乏有效的管理,导致该段海塘于宋仁宗景祜四年(1037年)六月被毁,“杭州大风雨,江潮溢岸,高六尺,坏堤千余丈.”[5]因此在宋仁宗景祐四年(1037年),工部郎中张夏重新修建海塘时,“置捍江兵士五指挥专采石修塘,随损随治,众赖以安.”[5]庆历七年(1047年),谢景初修建余姚海塘,“长二千二百丈,崇五仞,广四丈.自龙山距官浦二千丈修旧而成,增石五版为三十级,自御香亭下创为二百丈.”[14]此次海塘建设取得良好的成效,使得沿海百姓得以安生,朝廷特此嘉奖张夏为宁江侯.

第二时期是南宋时期.两浙路成为南宋的政治、经济中心,两浙路沿海地区的海塘建设便成为重点工程.高宗绍兴未年,因钱塘石岸毁裂,潮水漂涨,百姓不得安居,令转运司同临安府修筑.宋孝宗乾道七年(1171年),秀州守臣丘崈上奏朝廷,建议重新修建海塘:“华亭县东南大海,古有十八堰,捍御碱潮.其十七久皆捺断,不通里河;独有新泾塘一所不曾筑捺,海水往来,遂害一县民田.缘新泾旧堰迫近大海,潮势湍急,其港面阔难以施工,设或筑捺,决不经久.运港在泾塘向里二十里,比之新泾水势稍缓.若就此筑堰,决可永久,堰外凡管民田,皆无碱潮之害.其运港只可捺堰,不可置闸.不惟濒海土性虚燥,难以建置;兼一日两潮,通放盐运,不减数十百艘,先后不齐,以至通放尽绝,势必昼夜启而不闭,则碱潮无缘断绝.运港堰外别有港汊大小十六,亦合兴修”,[5]他的建议得到孝宗的批准,着手修建海塘事宜.

南宋时期由于行都在临安,这是宋廷重视海塘建设的一方面原因,另一方面,南宋在海塘管理和维护上具有创新之处,不仅安排专人对海塘进行维护,而且还将海塘的管理纳入官员的政绩考核当中,这使海塘的建与管相结合,大大延长了海塘的使用年限,对沿海百姓生命财产起到了保护的作用.如乾道八年(1172年),海塘工程完成时,丘崈建言加强海塘管理与维护:“兴筑捍海塘堰,今已毕工,地理阔远,全藉人力固护.乞令本县知、佐兼带‘主管塘堰职事’系御,秩满,视有无损坏以为殿最.仍令巡尉据地分巡察.”[5]乾道九年(1173年),宋廷又命华亭县作监牐官,招收土军五十人,巡逻堤堰,专一禁戢,将卑薄处时加修捺.令知县、县尉并带“主管堰事”,则上下协心,不致废坏;[5]宋理宗宝祐二年(1254年)十二月,监察御史崇政殿说书陈大方言:“江潮侵啮堤岸,乞戒饬殿、步两司帅臣,同天府守臣措置修筑,留心任责,或有溃决,咎有攸归.”[5]这些政策中不仅仅是海塘建设的本身,而是将海塘建设与维护融入到政府官员的日常管理当中,使之成为一种制度.关于宋代海塘及其海塘技术学界早已达成共识,无须赘言.[15]

3.2 灾害时期宋代政府赈济

宋朝政府重视海溢灾害赈济力度,一旦海溢灾害发生,政府就会对受灾地区进行直接救助或者是在政策上给予帮助.宋仁宗“苏州水、沧州海潮溢,诏振恤被水及溺死之家.诏振恤被水及溺死之家”.[5]熙宁二年(1069年),浙、江、湖等地区受到海溢灾害,朝廷下诏“振恤被水州军,仍蠲竹木税及酒课.”[5]宋宁宗十年(1217年),朝廷再次“诏浙东提举司发米十万石振给贫民”,十一年(1218年),六月“诏湖州赈恤被水贫民”,十七年(1224年),“蠲台州逋赋十万余缗”.[5]

宋代朝廷发放的钱米或者免除赋税等对于两浙路受灾百姓而言,只能解一时之灾,为受灾百姓提供保全生命的可能.但是,这些政策不能消除两浙路海溢灾害存在的危害,因此宋代政府为将海溢灾害带来的危害降到最低,便加大海塘修建工程.一方面宋代政府及时拨款对原有的海塘工程及其配套工程进行必要的修复,以期尽快恢复灾区的百姓的生产生活,如乾道二年(1166年)十月诏曰:“温州近被大风驾潮,淹死户口,排到屋舍,失坏官物,其灾异常,合行宽恤,可令度支郎中唐瑑同提举常平宋藻、知州刘孝韪共议,酌参措置,条具闻奏.仍令内藏库支降钱二万贯,付温州专充修筑塘埭斗门使用,疾速如法修整,不得灭裂”.[10]另一方面,正如前文所述宋代政府积极兴建海塘工程及其配套工程,同时吸收前代建设海塘工程的成果经验,并探索适合的海塘建设及其管理措施.使得宋代在海塘建设具有其自身特点,主要体现在两个方面:(1)在海塘建设技术上继承五代后梁吴越王钱镠开采石块修建海塘,并逐渐加大对海塘的日常维护;(2)北宋时期注重海塘建设,南宋时期不仅重视海塘建设,而且更加注重海塘管理,在制度上进一步创新,将海塘的日常管理与维护纳入到官员的课考当中,虽说加大了地方官员的政务负担,但保证了海塘最大限度的发挥其防潮护民的作用.这也是两浙路灾后重建必要的措施,为宋代两浙路沿海地区的社会经济发展提供了重要的保障.

3.3 宋代政府针对海溢灾害的海洋祭祀

宋代依然受到“天人感应”思想的影响,认为自然界所发生的灾害,是为天谴所致,宋徽宗政和年间杭州地区发生海溢灾害,“坏居民田庐凡数十里,朝廷降铁符十道以镇之.壬寅岁,盐官县亦溢,县南至海四十里,而水之所啮,去邑聚才数里,邑人甚恐.十一月,铁符又至,其数如汤村,每一符重百斤,正面铸神符及御书呪,貯以青木匣.府遣曹官同都道正管押下县,县建道埸设醮,投之海中.”[8]正如涂师平所说“古人赋予镇水神物的神化观念用来镇压水害.”[16]宋代帝王为消弭海溢灾害亦举行海洋祭祀活动,如嘉定三年(1210年)八月,由于行都“大风拔木,折禾穗,堕果实”,“宁宗露祷,至于丙子乃息.”[5]宋代官方主持的海洋祭祀行为,尤其是帝王亲自祭祀的行为,对于安抚灾区具有巨大作用.

同时,除了官方的祭祀活动外,由于古代沿海地区多海难,民间为祈求安宁,两浙路沿海地区的人们就塑造出了潮神,以此希望借助于潮神信仰的力量保佑平安.在两浙路沿海地区对潮神信仰中有伍子胥信仰,如大中祥符九年(1016年),“郡守马亮祷于子胥祠,下筑之明日,潮神考论潮为之却”.宋代由于张夏建设海塘有功,被封为江宁候,“邦人为之立祠”,[2]因此两浙地区的百姓为了纪念张夏,将其神格化,成为两浙路百姓所信仰的潮神——张夏神,延至明清时期.[17]除此之外,两浙路沿海地区的百姓普遍信仰海神妈祖,自宋代开始妈祖信仰的神位越来越高,宋代政府通过降旨不断升格,影响力越来也大,使得天后宫和妈祖庙在沿海地区遍布众多,关于海神妈祖的研究学界成果丰硕无比,不在赘述了.[18-19]总而言之,两浙路沿海地区的百姓寄希望于海神或者潮神信仰,是为了寻求躲避海溢灾害的一种精神追求和心理安慰.

4 结 论

综上所述,随着宋代两浙路地区的进一步发展,海溢灾害造成的危害性越大.海溢灾害的频发,不仅给沿海地区造成人员伤亡,而且还造成大量的财产损失,严重地影响到沿海地区的经济发展.宋廷对海溢灾害救济上可谓尽心尽力,一方面是为了保护沿海百姓生命财产,积极做好灾前的防御工作,大力兴建海塘工程;另一方面海溢灾害发生后,宋代政府对两浙路灾区进行了直接的物质救济,重视灾区的重建,以确保灾区尽早恢复生产生活,同时宋代政府和民间利用海神和潮神信仰对海溢发生后举行海祭的活动,营建精神家园.总而言之,两浙路沿海地区的百姓寄希望于海神或者潮神信仰,是为了寻求躲避海溢灾害的一种精神追求和心理安慰.

[1] 陆人骥.中国历代灾害性海潮史料[M].北京:海洋出版社,1984.

[2] 王子今.汉代海溢灾害[J].史学月刊,2005(7):26-30.

[3] 刘安国.我国东海和南海沿岸的历史风暴潮探讨[J].青岛海洋大学学报,1990(3):25-38.

[4] (宋)王 存.元丰九域志[M].魏嵩山,王文楚,点校.北京:中华书局,1984.

[5] (元)脱 脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6] 张培坤,郭力民.浙江气候及其应用[M].北京:气象出版社,1999.

[7] 秦大河.中国自然灾害与全球变化[M].北京:气象出版社,2003.

[8] (宋)方 勺,许沛藻,杨立扬.泊宅编[M].北京:中华书局,1983.

[9] (宋)李 焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1957.

[10] (清)徐 松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[11] 陈桥驿.浙江灾异简志[M].杭州:浙江人民出版社,1991.

[12] 邱云飞.中国灾害通史(宋代卷)[M].郑州:郑州大学出版社,2008.

[13] 金 城,刘恒武.宋元海溢灾害初探[J].太平洋学报,2015(11):92-100.

[14] 闫 彦,李大庆,李续德.浙江海潮·海塘艺文[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[15] 张 芳.中国古代灌溉工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2009.

[16] 涂师平.我国古代镇水神物的分类和文化解读[J].浙江水利水电学院学报,2015,27(3):1-6.

[17] 朱海滨.潮神崇拜与钱塘江沿岸低地开发——以张夏神为中心[J].历史地理,2015(1):231-247.

[18] 蔡少卿.中国民间信仰的特点与社会功能——以关帝、观音和妈祖为例[M].江苏大学学报(社会科学版),2004(4):32-35.

[19] 罗春荣.妈祖传说研究:一个海洋大国的神话[M].天津:天津古籍出版社,2009.

On Tsunami Disaster and Countermeasures in Song Dynasty—a Study of Liangzhe Area

JIN Cheng

(Faculty of Liberal Arts and Communication, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

As the coastal area, Liangzhe Area was hit by tsunami frequently, which brought about loss of residents’ property, and caused injures and deaths, seriously affecting economic and social development in this coastal area. Therefore, there were three main measures taken by Song government as follows: seawall construction, government’s salvation and marine sacrifice, which guaranteed the stability of the coastal society.

Song Dynasty; Liangzhe Area; Tsunami; countermeasures

2015-12-23

2016年宁波大学研究生科研创新基金资助项目阶段性成果;浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江工商大学东亚研究院项目(14ZDDYZS02YB)

金 城(1989-),男,硕士研究生,主要研究方向:宋史.

K901

A

1008-536X(2016)08-0009-05