高校本科生导师制“双向需求”问题探析

2017-01-05张辽

张 辽

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

高校本科生导师制“双向需求”问题探析

张 辽

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

基于导师与学生“双向需求”的视角,以杭州电子科技大学为研究对象,采用问卷调查的方式分析了本科生导师制的实施情况及存在的问题。研究发现,本科生导师制不能在指导模式、指导内容、指导方式等方面完全满足学生需求。同时,本科生导师制实施过程中的学生选择自主权、核心指导内容、学生评价标准及其他相关配套政策与指导老师的需求存在一定差距。学生与导师之间存在相互需求的矛盾和差距,必然造成这种人才培养方式有效性在实践中大打折扣。

双向需求;指导模式;本科生导师制

作为我国高等教育重要的组成部分,本科生教育质量的高低不仅直接影响到我国高等教育事业健康发展,还在一定程度上关系着我国社会主义现代化事业的建设。因此,需要进一步加强本科生教育的管理,以期培养大学生个性化的创新精神和学习能力。本科生导师制强调对学生因材施教、个性化指导的教育管理理念与我们全面提升学生综合素质的人才培养思路完全吻合(邱国玉等,2008)[1]。因此,我国的高等院校完全应该充分借鉴这种办学理念,达到发挥学生、教师“两个”积极性目的,进而构建全新的人才培养模式。然而,我国高校实施的本科生导师制显露出许多亟需解决的问题,突出表现为师生之间“双向需求”的不匹配制约了导师制的有效性。因此,本文将利用对国内高校本科生导师制的个案统计调查分析,以本科生对导师制的实际需求为出发点,制定出更为切合实际的本科生导师实施方案,以期能够为其他地方性高校的本科生导师制实施提供借鉴。

一、高校本科生导师制“双向需求”不匹配的理论阐述

随着本科生导师制度在我国众多高校被采用以来,这种学生培养制度已逐渐成为当前高等教育改革研究的热点问题之一。理论层面的研究多集中在“本科生导师制”的本质内涵、实施模式及作用效果等方面。如Michael(2003)[2]认为导师制的核心在于“师生都有权拒绝对方”,学生可能采纳,也可能否决导师的观点,这是导师制最大的“诱惑”。何齐宗、蔡连玉(2012)[3]指出本科生导师制的根本目的在于通过“自由教育”培养学生批判性思维。闫瑞祥(2013)[4]从理论上分析了我国当下本科生导师存在的导师资源匮乏、制度缺位、形式主义等问题产生的根本原因,吴立爽(2014)[5]认为高校在实施本科导师制过程中应该对导师选聘、考核与评估等工作采用多元化实施策略。实证研究层面,国内外学者较多采用问卷调查的方式分析本科生导师制的实施情况及效果。如Cosgrove(2009)[6]证明了牛津大学导师制从批判思维素养的不同维度促进了本科生批判思维素养的提升。董卓宁,宋晓东,贾国柱(2013)[7]则基于“学习顾问”、“科研助手”等学生类别区分方式的不同,提出了“多层次本科生导师制”的实施模式。

梳理已有的研究,可以发现当前国内的众多学者致力于本科生导师制的研究。但是,这种从导师“供给”为切入点的做法忽略了学生的主观“需求”。因此,本文的研究将基于导师和学生“双向需求”的视角,通过导师制制度、管理方式等方面探讨我国高校本科生导师制的有效性。事实上,从当前我国众多高校推行的本科生导师制实践中不难发现,导师制的“双向需求”矛盾主要在于以下几个方面:

(一)学生需求与导师资源不足之间的矛盾

我国在高等教育迈入大众化阶段后,高校扩招后办学规模呈现了非理性扩大,导致办学资源紧张已是不可争议的实施。这种情况在地方性高校表现的尤为突出,办学资源严重不足制约了本科生导师制的实施效果。导师在有限的时间内无法对每位学生进行针对性的指导,从而形成了所谓的“放养”现象。特别是在地方理工科院校,学校管理层为了保证优势学科和专业的发展,必然束缚了对经济、管理、法律等人文社科专业的支持力度,从而导致本科生导师制实施流于形式。

(二)学生需求与导师不能充分履行职责间的矛盾

许多学生眼中的本科生导师制存在着导师不能充分履行职责的问题,这种职责的缺失不仅表现在导师与学生交流不够,每学期实际见面次数过少。甚至一些导师缺少认真指导学生的责任心,不愿意花费时间和精力对学生的学习和生活进行针对性指导。同时,导师出于个人观念冲突的原因,依然用研究培养模式的观点看待这种制度本身,故而对本科生导师制不能完全接受。此外,导师因为学校的教学、行政等工作压力过大造成指导精力有限,甚至在指导了大量的研究生同时根本无法兼顾本科生导师的工作。

(三)导师需求与学校导师制管理制度不完善的矛盾

在导师制的实施中,学校的相关职能部门进行科学的管理至关重要。事实上,各个学校在试行导师制过程中都会发布一些相应的管理办法和规章制度。这些制度基本涵盖了导师制实施内容、导师制奖惩和其他具体配套政策(邱国玉等,2008)[1]。但是,相关制度的实施效果并不能令人满意。如导师和学生普遍认为学校相关制度对导师指导内容的要求十分模糊,相关的奖惩制度操作性较差,对导师的监督长期处于缺位状态,已有的导师制评价体系不能够有效发挥监管功能。结果便是导师对学生的指导效果因缺少监督和约束而大大降低。

(四)导师需求与学生自觉程度不高之间的矛盾

本质上讲,本科生导师制的实施过程也是导师向学生灌输自己观点、思想和态度的过程。在此过程中,导师通过是通过提出问题、设定目标、规划路径等手段指导学生不断深化对问题的认识。然而,学生自身的努力程度不仅能够影响到自身接受知识的能力,还能够影响到导师的心态及指导积极性。从而学生种种原因表现出的消极学习态度,不仅不能积极主动的与导师交流、沟通,还对导师的要求置若罔闻。

因此,我国许多高校本科生导师制无法实现学生、导师和制度三方的相互融合,从而也就难以实现培养个性化人才的目标,也不能真正体现本科生导师制的精髓。

二、高校本科生导师制有效性的个案调查分析

(一)调查对象与样本选取

通过对统计调查对象的部分师生进行问卷调查、座谈和个别访谈,对本科生导师制的具体实施情况进行深入分析,以期找到问题的根本所在。

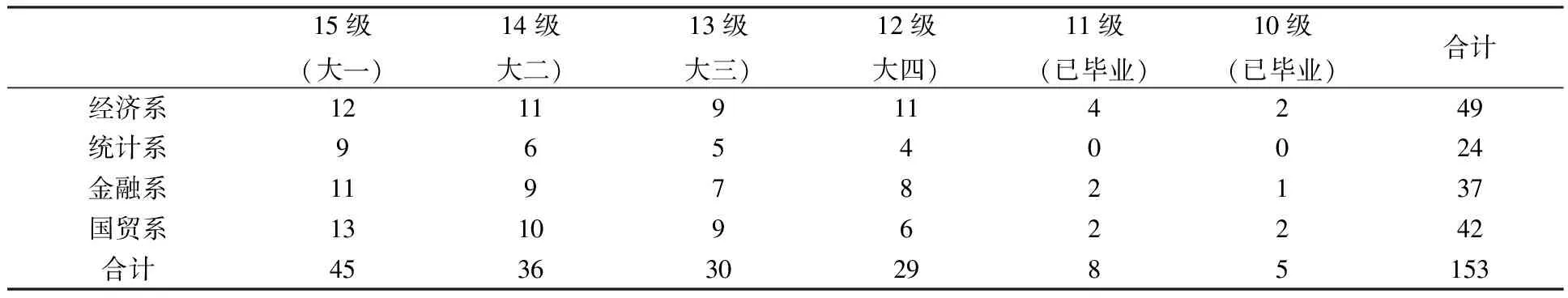

按照调查对象本科生导师制相关制度要求,该校经济系作为本科生导师制试点系会在大学新生入学之后为其指定一名指导教师,并根据导师和学生的实际情况每年做出一次内部导师分配调整。经济学院包括经济系、金融系、国际经济与贸易系、统计系4个系别,学生总人数为1 200余人。实施导师制的在校人数为130余人。本次的问卷调查涵盖了实施导师制的全部经济系学生和尚没实施导师制的其他系学生。一共发放问卷151份,回收127份,有效问卷为111份。具体的问卷调查样本构成如表1所示,指导老师的问卷填写通过电子邮件方式完成,共计12份,另外,本次调查问卷围绕学生基本情况,导师制实施内容,学生具体需求三个方面设置问题。具体包括学生和导师双方对导师制的认识、指导内容、指导效果以及对导师制的需求。

表1 本科生导师制问卷调查学生样本构成

(二)调查结果与分析

1.对指导内容的调查及分析

作为本科生导师制制度的重要的一项内容,导师对学生应该进行哪些方面的指导往往最令人关注。

问卷调查结果表明,41%的学生认为导师制对他们的专业知识学习影响最大,39%的学生选择了生活帮助方面,思想教育和心理情感两个方面分别为12%和8%。由此可以看出,大多数学生一般都是因专业知识学习和寻求生活帮助而积极与导师沟通。而通过座谈会了解到,大多数学生认为导师制在专业知识学习方面的作用十分明显,不仅在学习方法、专业兴趣培养等方面影响较大,特别对于刚刚进入大学的大一新生了解专业、学科发展动态以及未来职业规划等具有重要作用。但是,问卷调查也表明导师在心理情感方面对学生的指导不够,如师生之间的谈心、情感交流等方面存在不足。

2.对师生沟通情况的调查分析

总体来看,学生与导师之间的沟通情况从联系方式和联系次数两个角度可见一斑。调查发现,目前导师与学生的沟通主要通过电子邮件和QQ两种方式进行。在已经毕业的11级和10级学生中,超过8%的学生没有主动参与过师生互动,但是也有8.4%的学生与导师联系次数保持在每学期5次以上,联系次数在3-4次的比例为42%。

3.对本科生导师制的“双向需求”情况调查分析

对统计调查对象导师制现状问卷调查基础上,可以发现学生对目标导师的需求主要体现在指导模式、指导内容、指导方式等方面。调查结果表明:43%的学生对导师制的需求体现在指导内容上,21%的学生认为指导方式更应该从导师制中得到体现。作为导师制实施过程中最为重要的环节,学生对导师的指导内容表现出较高的关注程度。在调查中,将导师指导内容具体到学习兴趣培养、学习方向选择、学习方法等八个方面。结果发现,42.87%的学生对导师指导内容的需求为学习方法的指导,同时希望导师在个人参加社会实践和就业方面提供帮助的学生比重为29.11%。

一般来讲,指导方式分为集体指导和个别指导两种类型。调查结果表明,在不同学习阶段,对导师指导方式方面的需求均有超过60%的学生选择希望导师能够个别指导。可见,多数学生均希望能够获得不同于课堂授课形式的指导。此外,多数学生普遍认为现时期的导师制缺乏有效的指导效果评价。或者说学生很难通过某种评价指标检验导师制在自己学习、生活中的具体影响,学生抑或不能从导师制中发现自己存在的那些不足(雷秀雅,2010)[8]。因此,调查显示近一半的学生支持将发表论文、参加竞赛获奖等方面的数据作为导师指导效果的衡量方式。

在与导师的座谈中发现,本科生导师制下,导师能够接受学生在学习和研究过程中对权威的质疑,在毫无顾忌的表达自己观点的同时可能会产生一些有价值的东西。相反,导师对于没有个人观点、想法的学生偏好程度不高。可见,尽管一些学生成绩优秀且基础知识扎实,但是导师对学生的需求或者说选择学生的标准并不完全体现在该方面,更多的是考虑到学生的学习和科研能力。换句话说,导师对学生的需求并不是所谓的“听话”,适当的挑战精神和独特的思考方式则是导师更为需要的。

上述的调查分析表明,师生对导师制的实施普遍持积极认可的态度。学生在对本科生导师制表达强烈支持意愿的同时,也从内心真实表达了对导师指导能力、指导方式、教师品行等方面需求的渴望。同样,指导老师在学生选择自主权、指导条件、配套政策等方面的需求尚不能完全满足。尤其是导师在选择学生时的个人倾向性往往与学生的个人偏好或者意愿并不吻合,进而产生了导师与学生之间的“双向需求”矛盾。

(三)本科生导师制实施有效性总体评价

1.总体评价

为了了解学生对导师制本身存在哪些看法,调查问卷从学生导师关系、学生导师制收获、导师制成效三个方面在学生样本中进行进行了统计调查。调查表明,六个年级的调查总体说明学生与导师之间的关系一般,比重为37.6%。同时,表示与导师关系融洽的同学也达到29.1%。在导师制收获方面,34.8%的学生认为导师制为自己的学习和生活带来很大帮助,但是也有高达27.6的学生认为没有带来任何收获。在不同年级的子样本调查结果中,大三和大四学生普遍反映从导师制中收获颇多。究其原因,进入大三马上要面临是否考研还是选择就业这样一些选择,那么导师制的作用就充分显现出来。而大四的学生则进入毕业设计或者求职环节,同样需要从导师那里获取一定的建议或帮助。对于导师制的成效的调查,84.7%的学生对导师制持满意或基本满意的态度。

2.存在的问题

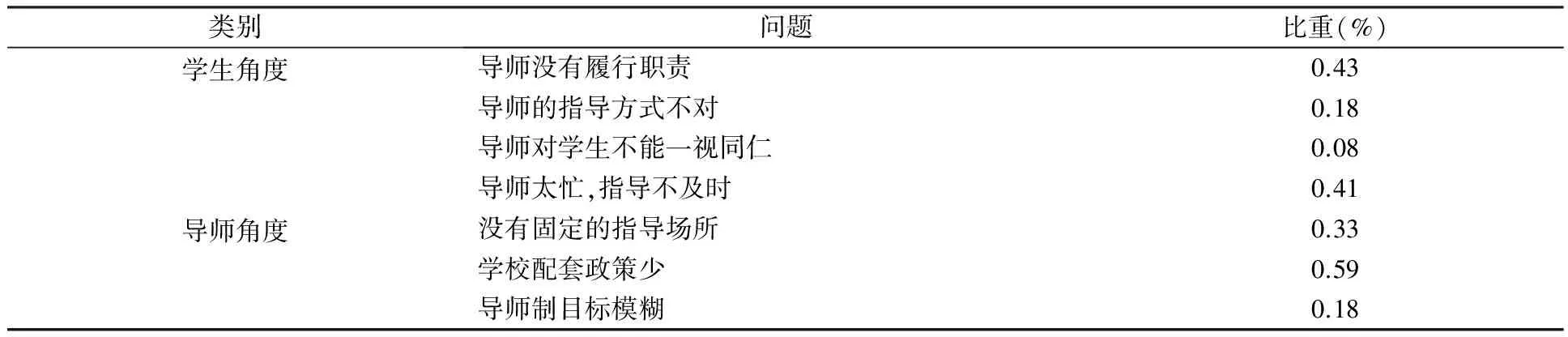

虽然,统计调查对象本科生导师制的实施为老师、学生之间的交流提供了很好的平台,大多数学生和导师都认为这种制度能够真正做到为学生服务,在一定程度上体现了学校的“以学生为中心”的办学理念。如表2所示,调查发现,该校实施的本科生导师制也存在诸多问题。

表2 本科生导师制实施的问题调查

可见,学生和导师均认为当前的导师制本身存在一定的问题。其中学生角度来看,认为导师不够认真负责履行职责的比重高达43%,而41%的学生将问题归结为自己导师太忙而指导不及时。说明大多数学生认为导师制中导师自身的因素更突出。反观导师角度的调查,学校对本科生导师制的配套政策不足,以及相关的硬件设施缺乏是当前导师制实施中的最主要问题。

三、结论与建议

本文基于导师与学生“双向需求”的视角,以杭州电子科技大学为研究对象,采用问卷调查的方式分析了该校本科生导师制的实施情况及存在的问题。总体看来,本科生导师制的有效实施需要建立在师生双向需求最大程度吻合基础之上,对高校导师制实施过程中的双向需求矛盾则需要从如下几个方面加以解决:

(一)加强本科生导师制管理制度的规范化

当前,我国高校本科生导师的选拔制度、激励制度、指导工作制度等方面均没有实现规范化目标,制度的制定、更改和落实主观性明显,或者说相应制度太过于空洞,对实践的指导意义不强。因而,需要通过保障制度的规范化途径让学生和导师明确本科生导师制对师生双方的基本要求和刚性约束。如在选拔制度中积极邀请校友、社会知名人士担任企业导师,不仅弥补导师资源不足的缺陷,还能够增进校内导师的竞争意识;激励制度方面可以考虑将导师指导本科生工作的成效与其职称晋升、年终绩效考核等挂钩。

(二)制定完善的导师评价监督制度体系

调查中发现,导师普遍认为认真负责的工作热情需要合理的评价及有效的监督。在将导师指导工作效果与其年度考核、薪酬待遇等联系起来的同时,却不能忽略对指导工作业绩的科学评价。如将学生的发表论文数量,比赛获奖情况等作为导师工作绩效的重要参考。同时,导师对本科生的指导作为老师教书育人中的重要内容,是导师“天职”的内在要求,所以还需要对导师的指导工作配套相应的监督制度。

(三)增强导师指导工作内容的规范化

学生和导师对本科生导师制存在双向需求矛盾的一个重要原因就是对导师指导内容存在不同的理解,因此需要对本科生导师制下具体指导工作内容制定规范化要求。在指导模式上可以考虑按照学生需求的差异,设置学习指导型导师、就业指导型导师、出国考研深造型导师等,将导师的专长与学生的意愿充分结合起来设置复合导师组,由原来的“一对多”指导转变为“多对多”指导。在指导内容方面,应该颠覆常规的以论文、竞赛等定量成果导向的做法,积极实施对学生思考能力、求知意识、思维方式等方面的定性要求。

(四)促进师生互动交流制度的规范化

良好的师生沟通氛围、环境能够通过增进师生间的了解而有益于本科生导师制的有效实施。在指导过程普遍存在导师指导次数过少、时间过短等问题,所以相关管理部门应该创设一些由导师学生共同参加的各类活动,如报告会、学术沙龙等形式,进而搭建师生互动的课外教研平台,促进师生互动交流制度的规范化,不仅能够促进学生积极主动学习习惯的养成,还能够培养师生教学相长的氛围。

[1]邱国玉,王佩,谢芳.在我国高校实行本科生导师制的探索与思考[J].中国大学教学,2008(9):25-27.

[2]Sosabowski M H. Enhancing Quality in the M. Pharm Degree Program: Optimization of the Personal Tutor System[J]. Pharmacy Education,2003,3(2):103-108.

[3]何齐宗,蔡连玉.本科生导师制:形式主义与思想共识[J].高等教育研究,2012(1):76-81.

[4]闫瑞祥.我国本科生导师制存在的问题及其改革[J].教育发展研究,2013(21):73-76.

[5]吴立爽.地方本科院校多元化本科生导师制探析[J].中国高教研究,2014(5):74-76.

[6]Cosgrove R. Critical Thinking in The Oxford Tuto-rial[D].Oxford:Oxford Universit Press,2009.

[7]董卓宁,宋晓东,贾国柱.高校“本科生导师制”培养模式的创新研究——基于北京航空航天大学经济管理学院的探索实践[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2013(5):84-86.

[8]雷秀雅.大学本科生中推行导师制的研究与实践—以北京林业大学心理系本科生导师制度为例[J].中国高教研究,2010(4):80-81.

An Analysis on College Undergraduates “Two-way Demand” Tutorial System

ZHANG Liao

(SchoolofEconomics,HangzhouDianziUniversity,HangzhouZhejiang310018,China)

This paper, with the questionnaire, based on the perspective of teacher and student “two-way demand”, and Hangzhou Dianzi University as the research object, analyzes the existing problems of the implementation of the tutorial system. It shows that the tutorial system cannot fully meet the need of the students in the following aspects: the guidance mode, the guidance content and the guidance method and so on. Meanwhile, there is a gap between the demand of the students and tutors in students’ autonomous right of choosing their tutors, the tutors’ key guidance content, their evaluation criteria and some policies related with the process of implementation of the system.Because of this gap between students and their tutors, there exists a contradiction which may cause the students’ training mode in an ineffective way in practice.

two-way demand; guidance mode; undergraduates tutorial system

10.13954/j.cnki.hduss.2016.06.015

2015-12-23

杭州电子科技大学高教研究课题(YB201554)

张辽(1984-),男,河南光山人,博士,讲师,区域经济、城市经济.

G642

B

1001-9146(2016)06-0072-05