千年不变的京都:重生之谜

2017-01-04王月

王月

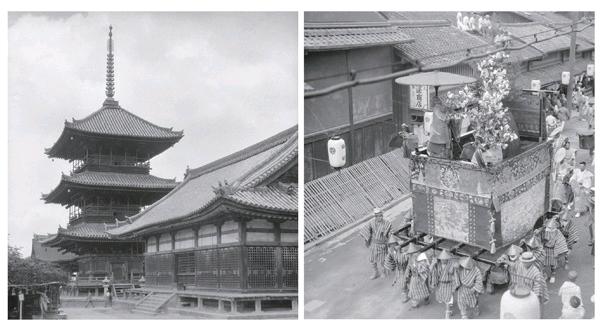

传统的町屋,已经不合时宜了

公元8世纪末,桓武天皇在京都建都。京都当时称作平安京,是一座几乎完全仿照隋唐长安城的城市,有皇城(宫城),有朱雀街(朱雀大路),也有东西市,还照抄了长安城的里坊制。在此后的一千年里,京都一直是日本的首都,故有千年古都之称。1869年,明治天皇迁都江户(东京),京都随之失去首都地位,但仍是日本的宗教和文化中心。

千年的繁华,为这座城市留下了2000多座寺庙、园林和神社,还有无数棋盘状的小巷街道。不过,如今的京都,其实看不到千年前的建筑。那是因为15世纪后期的“应仁之乱”,使得京都成为战场,几乎沦为废墟。后来丰臣秀吉统一天下后大兴土木,重建京都,却完全改变了平安京建成之初的布局,不仅朱雀大路荡然无存,原本居中的宫城还移到了东边。

到了二战时,京都又差点毁掉。但拯救京都的人,并不是传说中的梁思成。当时,作为100万人口的工业城市,同时又是日本文化中心,京都其实是美军首选的原子弹靶标城市。但美国陆军部长史汀生强烈反对用原子弹轰炸京都,原因是他认为彻底毁灭京都不利于美国在日本的战后重建。于是,美军的原子弹就投向了广岛和长崎。

真正威胁这个千年古都的,其实是战后日本快速的城市化和造城运动。以“都市的不燃化”和“高度利用”为理由,京都开始对传统的木结构的住房开始改造,房地产开发商也在京都建起了一些钢筋混凝土的多层楼房。用钢筋混凝土替代木结构,对于经常遭受地震和台风等自然灾害威胁的日本人来说,似乎是唯一的选择,毕竟木结构的住房有个致命缺陷就是一点就燃,稍抢救不及,就烧成一片。十七世纪发生在江户的明历大火,一下子烧死十多万人,是日本史上仅次于东京大轰炸、关东大地震的最惨重的灾难。

于是,京都千年以来的传统美丽的街道景观也受到了严重破坏。破坏最严重的,就是代表古京都精神的町屋了。这是一种传统的木造的两层排屋,屋子临街的一侧做买卖,门面都很窄,据说是丰臣秀吉掌管京都的时候,按店堂门面大小决定税额,于是京都的老百姓为了避税,都把门面建得窄窄的。町屋还要住人,所以都修得窄而狭长,中间还有安静的庭院。

京都的町屋,不少是应仁之乱之后修建的,住过十几代人。但到了二战后,日本经济腾飞后又迎来了泡沫经济,1974年前后,房地产大热,日本人疯狂买房。这时町屋就显得不合时宜了,不仅不适合现代人的生活,木造的建筑也难以维护。所以,摧毁它比保留它更具经济效益,因而町屋遭到了各种拆迁和重建,它们有的被改造成旅社、餐馆,还有的被现代建筑或停车场取代。

日本作家寿岳章子在回忆那段时光时曾写道,“京都各地的剧烈变化让许多人为之心疼,从前京都风味十足的市町景象一眨眼全都变成一无所有的空地,准备盖成高楼大厦,并步步逼近风景区。我心爱的店铺、町区一个个消失了。每次总是关照母亲和我的卖草鞋的‘雁屋关起门来不做生意很久了。向附近的人打听才知道,老板夫妇年纪都大了,已经相继辞世了。”本来,做京扇子(日本传统工艺品,早在平安时代就在宫廷内被使用)用的竹子,一直是用京都本地出产的,结果因为京都的地产开发,竹子也没有了,只能从日本其他地区输入。

因为“社区营造”

古都有了生命和活力

不过,也是从这时开始,日本人开始反思,为了进行这样千篇一律的城市化,就把那些拥有城市记忆的老建筑拆掉是否值得?而那些老建筑本身,是不是能作为一个城市景观继续延续下去?所以,京都各地区纷纷兴起了反对大厦建设的居民运动。甚至反对运动的主要领导者、抢救先锋人士,被热爱京都的人士推举出来角逐京都市长。

同时,因为旅游经济的兴起,京都成为热门旅游目的地,京都人更加有动力去保护这座古城了。不过,日本人的古城保护,跟中国不太一样。中国主要是政府主导,但日本的地方政府,只在社会管理和公共服务的轨道上运行——虽然日本的土地名义上归国家所有,但使用权是高度分散的,政府很难占有大量的土地,也就没办法进行“大拆大建”。

所以,京都采用了“微循环”的改造模式。基本做法就是,首先把水、电、气、热等基础设施管网引入旧城,为旧城提供完善的现代生活条件。然后由政府制定旧城保护规划,所有居民都要遵守,如要对自家房屋院落进行改造,就要按规定来,经政府验收后,可以报销一部分费用。

这个改造过程,最值得注意的也就是日本人所推崇的“社区营造”。这个概念就是“城市建设”,但和中国的城建不同,“社区营造”是政府引导居民参与社区事务。这个好处很明显,因为是社区居民自己组织、自己治理,所以主人翁意识就很强了。古城里出现任何不符合古都风貌的东西,他们都会主动去纠正。而他们自发组成的各种协会和社团,也会从不同方面对古城负责,比如自治会担当社区的维护、管理,商会负责街区的餐饮、住宿等服务业,同业公会则组织起漆器、陶器、织锦等传统手工艺的传承与展示,乡土文化社团建设起一个个小型博物馆、资料馆。这样,古都也就有了生命和活力。

所以,在这种强大的“压力”下,京都一直是世界上保存较为完好的古城市之一。1994年,以京都市的文物为主,上贺茂神社、下鸭神社、清水寺、金阁寺、银阁寺、二条城、西本愿寺等17个寺院被列为世界文化遗产。如今的京都,市区内虽不乏现代建筑,但至今城市里没有特别高的建筑,新建建筑被限制在6层以下,屋瓦颜色、大小也要经过审批。警察局、学校等公共设施也尽量按照不影响城市感观的方式建造。比如京都塔,为了不破坏京都的历史景观,在设计上融进了佛教寺院中常用的蜡烛和烛台的造型。而京都市地铁的工期也是一拖再拖,修了几十年才通车。这是因为在修路过程中多次发现了文物古迹,只得暂时停下来,制定出保护办法后才能继续施工。还有麦当劳,当初要在京都投资设店,却遭到了拒绝,原因是麦当劳带有红色建筑标志,与京都古城风貌不一致,被认为“具有破坏性”。后来经过几年反复谈判,才达成妥协方案: 把分店外表建成咖啡色,既不红又不黑,与京都整体青灰色基本一致。

正是由于这样极端注重细节的保护,才让京都还保留着千年古都的风貌。每年到访京都的游客量,也是屡创新高,2015年甚至达到5684万人次,其中外国游客也达到316万人次,观光旅游成为京都的最主要的产业。有趣的是,京都市还出台了一项与众不同的保护文化遗产的措施,规定凡是穿和服这一日本国服出门的女子可以享受优惠的待遇。如乘坐出租车能享受9折,购物可享受9.5折,逛公园一律免费。这个政策施行到现在,结果让游客们都形成了共识,去京都一定要穿和服。在日本众多现代都市中,只有京都,穿和服走在街上却全然没有违和的感觉。

古建筑究竟真不真

这个问题真的重要?

不过,漫步在京都的街头巷尾,感受其超越时空的氛围,很多中国游客会发出这样的疑问:日本古建筑为什么看起来很新?中国的那些古建筑不都是灰头土脸的吗?

当然,这可能是因为日本雨水丰沛灰尘少,所以建筑不容易脏。或者是因为日本有钱,古建筑维护跟得上。但更重要的原因,是日本人一直以来是通过拆除旧建筑来保护旧建筑物的。

这说起来可能有些矛盾,但日本的那些古建筑,从严格意义来说,都不算古建筑。比较夸张的包括四天王寺、浅草寺、大阪城、姬路城,其实都是当代水泥建筑。而那些还保持木结构的古建筑,也是新修的。日本人的习惯是,定期或不定期将有价值的传统建筑物拆除,然后按照原样重新翻建,这种做法成为惯例。

所以日本人心中几乎没有“危房”的概念。最典型的就是伊势神宫。不管原物是否损坏,是否有重建的必要,都是严格按照20年一重建的原则行事。翻建的办法并不是先拆后建,而是先建后拆,先在旧宫旁边建新的,新的落成之后即拆毁旧的。

但与其说这是日本人的文化传统,还不如说是一种历史惯性。因为东亚地区大多采用木结构建筑,而木料必然会腐朽,所以放弃维修腐朽的木料,替换上新的木料,就是经济实惠的选择了。以前中国的普通木结构建筑,也都是这么操作,修旧如新。

但对于文物,中日两国的看法就不一样了。中国人追求的是文物的原味,所以不惜投入巨资对重要文物原样修补维护,尽量延长原物寿命,原物破旧得不能修复了,文物也就没有了。典型的例子就是应县木塔。这座木塔近千年不倒,完全是建筑史的奇迹。但这座木塔再不修,说不定哪天就倒了。

但怎么维修,是个大问题。要是日本人,做法就很简单,直接照原样重建。更讲究一点呢,就是将应县木塔进行解体,换了木料重新组装。这个方案,也有人提,但很快被否决了,因为中国的专家都认为,把它重新装一次,就成了新的形态、新的样子。而文物维修,要最大限度地减少对文物本体的干预。最后,应县木塔还是采取了最保守的修缮,相当于给一个行动不便的老人拄上一根拐杖。

一个古建筑物,是否因材质的改变而失去原有价值?这其实是个哲学问题了。对此,日本人反正是相当洒脱。他们不仅是直接重建,还根本不在乎是不是保持原样。日本现存唯一一座真正由唐朝人修建的建筑,是鉴真东渡后修建的奈良唐招提寺的金堂。但如今这个金堂,其实不像唐代建筑,因为唐代建筑屋顶坡度是很缓的,而现在的金堂屋顶坡度略微有些陡峭。这问题就出在它历史上的四次大修上,每次大修都有改动,后来还加上金属部件强化结构,这个金堂也就不是纯木结构了。

而京都的古建筑,也都是这么修。比如著名的金阁寺,重修前后外观变化极大。至于那些町屋也不拒绝钢筋水泥。但所有这些,其实只是“材质”上的变化,旧城风貌还是完美地保留了下来。不过,古都之所以成为古都,关键在于文化传统是否保留完好,对于建筑而言,也就是形式与神韵比材质更重要——在现代社会中,京都人的生活并未被现代化浪潮吞没,传统仍有一席之地。