我国普惠金融发展的减贫效应研究

2017-01-04罗斯丹姚悦欣中国海洋大学经济学院山东青岛6600武汉大学经济管理学院武汉43007

罗斯丹,陈 晓,姚悦欣(.中国海洋大学经济学院,山东青岛6600;.武汉大学经济管理学院,武汉43007)

我国普惠金融发展的减贫效应研究

罗斯丹1,陈 晓1,姚悦欣2

(1.中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;2.武汉大学经济管理学院,武汉430072)

消除贫困逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求,也是我国“十三五”期间最为艰巨的任务。发展普惠金融是金融扶贫工作的主要着力点,也是实现全面脱贫目标的有效途径。我国普惠金融发展水平区域差异明显,中部地区平均发展水平低于东、西部地区,各区域普遍存在着融资难问题;普惠金融减贫表现出显著的门槛特征,减贫效应随着人均收入水平的提高而增强;经济发展、教育、基础设施、财政支农等对贫困减缓存在着正效应。政府应根据不同区域特点制定普惠金融发展策略来解决融资约束问题,并应采取积极措施提高经济发展水平和教育水平、基础设施水平,增加财政支农投入量。

普惠金融;金融发展;减贫效应;门槛特征

一、问题的提出及文献回顾

“全面建成小康社会,确保贫困人口到2020年如期脱贫”,是我国“十三五”期间经济社会发展的主要任务。自改革开放以来,我国减贫扶贫工作成绩显著。据国家统计局数据显示,随着经济发展水平的提高,我国居民生活水平显著改善,贫困人口急剧减少。1978~2014年,农村贫困人口规模由7.7亿人下降为7017万人,贫困发生率从30.7%下降为7.9%。然而,新时期我国扶贫开发工作任务依旧艰巨,贫困区域分布广而且程度深,截至2015年6月,全国仍有14个连片特困地区,除京津沪3个直辖市外,其余28个省级行政区都存在相当数量的群众生活在贫困线以下。当前,我国贫困形势及原因依旧多元化,其中融资约束问题成为深层次减贫的主要障碍之一。增加贫困地区金融供给是金融扶贫工作的主要着力点,发展普惠金融是缓解这一约束的有效途径。

普惠金融是指能有效、全方位地为社会所有阶层和群体提供服务的金融体系,即通过完善的基础设施、可负担的成本使欠发达地区和社会低收入群体平等享受金融服务,提高金融服务的可获得性。该概念由联合国于2005年国际小额信贷年上正式提出,2006年,孟加拉经济学家、格莱珉银行创始人尤努斯因其“从社会底层推动经济和社会发展的努力”获得诺贝尔和平奖。尤努斯在《穷人的银行家》中指出,贷款的权利应该被视为一种人权,普惠金融的主要贡献在于赋予穷人及弱势群体以金融权利,让其有机会参与经济资源的利用,并享有相应的经济成果。[1]从理论基础来看,普惠金融思想可溯源至马克思主义的公平效率观,即“有同等的机会和同等的权利拥有对生产资料的所有权,有同等机会和权利把自己的劳动力和生产资料相结合”,进而实现“人人平等、无剥削无压迫、共同富裕”的社会目标。[2]从经济发展的角度来看,普惠金融能提高人民收入、消除贫困,进而扩大内需、改善城乡二元结构,对中国经济可持续发展具有重要意义。[3]

自2006年我国正式引入这一概念以来,党中央及政府部门都高度重视发展普惠金融。2013年党的十八届三中全会将发展普惠金融写入决议,指出要发展普惠金融,鼓励金融创新,完善金融市场和层次;2016年国务院正式印发《推进普惠金融发展规划(2016-2020)》,力争到2020年建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系,采取措施满足各阶层的金融服务需求,使我国普惠金融发展水平提高到国际中上游水平。近年来,我国普惠金融发展成绩显著,2005~2014年银行业从业人员数量从260万增加到376万,银行营业网点数量从18万增加到22万,涉农贷款余额从4万亿元增加到23.6万亿元,小企业贷款余额从4.81万亿元增长到20.7万亿元。普惠金融的发展为我国贫困地区和人民提供了资金支持,为贫困人口的减少和人民生活的提高提供了解决路径,如何进一步完善我国区域金融发展战略以更好地发挥普惠金融的减贫效应,逐步消除贫困并实现共同富裕,成为我国全面建成小康社会面临的重要现实问题。

国内外学者就普惠金融减贫问题展开了广泛的研究。克拉森和弗杰(Claessens&Feijen)认为,增加金融服务的可获得性,即通过小额信贷、微型金融等普惠金融服务的提供使穷人直接参与更多的金融活动,将提高其预期收入,减少贫困。[4]库里(Gulli)系统分析了普惠金融对贫困减少的影响机制,指出普惠金融能帮助穷人克服金融信贷约束,并通过四种途径缓解贫困:增加穷人的购买力以促进投资;提高贫困居民从事经济活动的效率;提高家庭抵御风险的能力并平滑其消费;通过获得普惠金融服务提升家庭成员的自尊心、社会地位和自我激励。[5]巴克斯和潘德(Burgess&Pande)运用印度1977~1990年农村地区的银行部门数据,检验穷人直接参与金融活动对农村贫困产生的影响。实证结果显示,银行机构在农村设立的数量每增加1%,农村贫困发生率降低0.34%,减贫效应显著。[6]今井(Imai)等通过分析孟加拉和印度家庭层面的面板数据,指出在孟加拉的微型金融项目运作地区,全部贫困减少的40%都归因于微型金融。在印度,微型金融贷款的获取可以显著降低家庭的贫困程度,并且在农村地区用于生产目的的贷款减贫效应最大,而城镇地区则刚好相反。[7]

国内学者杜晓山指出,普惠性金融体系将对发展中国家的绝大多数人,包括过去难以到达的更贫困和更偏远地区的客户开放金融市场,为贫困者提供信贷、保险以及资金结算等业务。[8]程恩江通过实地调研三个小额信贷项目取得分析数据,采用可识别双变量模型分析发现,小额信贷机构将服务对象从富裕农户扩展到较富裕农户,有效缓解了农户正规信贷约束。[9]张立军和湛泳运用反锁定效应理论机制说明小额信贷对于农民有“增产增收”效应,并利用中国1994~2004年时间序列数据和2004年截面数据实证分析发现,小额信贷可以有效增加农民家庭的收入,降低贫困水平。[10]钱水土等对温州农户进行调查问卷分析后发现,以民间借贷、典当、互助社等形式存在的非正规金融可以有效满足农户的资金需求。[11]苏静等利用面板平滑转换模型对我国农村非正规金融发展的减贫效应进行实证分析后指出,农村非正规金融发展对农村贫困发生率、贫困深度和贫困强度都存在一定影响。[12]

综上所述,学者们围绕普惠金融减贫问题取得了丰富的理论和实证研究成果。然而,从已有实证分析来看,现有研究主要侧重于小额信贷、微型金融和非正规金融等普惠金融体系中某一具体形式对贫困减缓的影响,而且多集中于线性关系研究。鲜有研究在构建普惠金融指数、客观衡量各省普惠金融发展水平的基础上,检验我国普惠金融发展的实际减贫效应及其区域差异。基于此,本文将借鉴相关研究成果,利用2005~2014年的省级面板数据,运用线性回归模型和门槛面板模型实证检验我国不同区域及相关省份普惠金融的减贫效应和门槛特征,以期为“十三五”期间我国金融减贫战略的有效实施及普惠金融未来发展方向的合理确立提供科学依据。

二、普惠金融指数的构建与发展

1.普惠金融指数的构建

(1)普惠金融指标的选取和数据来源

普惠金融是社会金融资源分配公平性与合理性的重要体现,编制普惠金融指数的主要目的是评价普惠金融的发展状况,进一步为普惠金融相关理论与实证研究提供数据基础。普惠金融强调服务主体多元化、服务范围广度化、服务质量高效化,因此构造的普惠金融指数需要尽可能包含全部指标信息。鉴于此,关于普惠金融衡量指标的选取与衡量,国内外学者开展了广泛的研究。萨尔马(Sarma)借鉴人类发展指数采用主观赋权法,并基于欧式距离变换法从渗透度、可利用性和使用情况三个维度衡量了55个国家普惠金融的发展情况,[13]丘伯特(Gupte)等采用几何平均法从服务范围、使用情况、交易便利性和使用成本四个维度衡量印度普惠金融发展情况,[14]王婧和胡国晖采用变异系数赋权法确定可获得性与使用情况两个维度多指标的权重,采用欧氏距离变换构建普惠金融指数衡量中国整体普惠金融发展情况。[15]

总体来看,现有研究存在以下问题:一是维度少指标不全,无法全面衡量普惠金融水平。二是权重的确定使用主观赋权法,对指标重要程度的确定缺乏客观性。三是指数编制方法单一,多采用人类发展指数编制方法。本文在借鉴已有研究成果的基础上,拟从四个维度九个指标,即金融服务可获得度(人均存款、人均贷款)、渗透度(每万平方公里金融机构数量与从业人员数、每十万人口金融机构数量与从业人员数)、使用效用(存款占GDP比例、贷款占GDP比)、承受度(全社会固定资产投资中按资金来源划分的自筹资金和其他资金之和占全社会固定资产投资的比例)构建普惠金融指标体系,借鉴改进型指数功效函数构建普惠金融指数的综合评价模型,评价全国普惠金融的发展水平,为进一步验证普惠金融的减贫效应提供科学依据。

考虑到中国目前的金融体系依旧以银行业为主体,因此,本文以银行业为考察对象,全部样本为2005~2014年全国31个省、直辖市。本文所涉及的各指标数据来源于历年的《中国统计年鉴》、《中国金融年鉴》、《各省份金融运行报告》、中国人民银行发布的《金融运行报告》以及国泰安数据库。

(2)普惠金融指数的构建

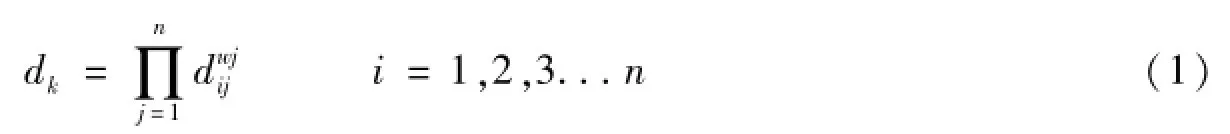

本文采用加权几何平均方法进行指数合成,一方面是因为普惠金融四个维度九个指标之间存在较强的关联性;另一方面是该方法不允许任何一个指标的偏废,重视各评价指标,这与普惠金融要求各个维度协同发展相一致;最后考虑到各省经济、政治、文化等的差异,普惠金融各指标在各省的重要性以及使用效率存在较大的差异,因此,各指标权重的确定比较困难,但加权几何平均方法对各指标权重精确度要求低于算术加权平均方法,可以降低人为选择指标权重对评价对象客观发展水平的影响。其公式如下:

本文认为,普惠金融在各维度指数权重,即使用效用、获得度、需求渗透度以及负担度四个维度的重要性是一致的,以便体现普惠金融各维度协调发展的观念。因此,普惠金融指数的计算公式如下:

其中,ifii为第i个地区的普惠金融指数;dk表示第k个维度的测度值;dij表示第j个维度的测度值;wj表示第j个指标的权重。对于指标权重wj的确定,本文采用变异系数法来计算。普惠金融指数满足:60≤ifii≤100,当ifiI=100时,代表金融普惠程度最高。

(3)指标的无量纲化处理

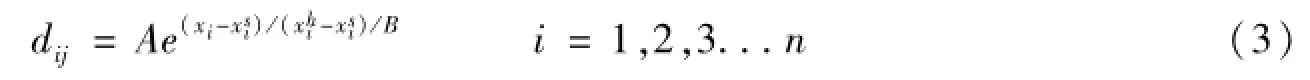

因选取金融服务的获得度、渗透度、使用情况以及承受度四维度九个指标衡量普惠金融发展水平,因此需要对性质与计量单位不同的指标进行无量纲化处理,以便进行各区域普惠金融发展水平的横向与纵向比较。本文借鉴改进型功效函数方法构建普惠金融发展指数,该方法具有单调性、下凸性、不受样本变动与数值波动的影响、正向指标与逆向指标计算函数形式一致等优点。指数功效函数改进模型的公式如下:

其中,xi为指标的实际值;为不允许值,选择各个指标升序排列的5%分位对应的值为相应的阈值;为满意值,选择各指标升序排列的95%分位对应的值为相应的阈值;当实际指标数值超出阈值范围,则设定该指标为相应的阈值。A、B为待定参数,其中,当时,表示该指标达到了不允许值,此时d=60,可知A=60;当时,表示该指标达到了满意值,此时可知d=100,可得B=-ln0.6。为了更好地评价普惠金融发展水平,本文将各指标阈值固定为2005年5%和95%分位的数值。指数功效函数的值域在60~100之间,计算结果直观、易于理解。

2.普惠金融发展水平的评价

根据前文普惠金融指数公式计算中国31个省、直辖市2005~2014年间普惠金融指数,结果如表1所示。

表1 2005~2014年普惠金融计算结果及排名

第一,从总体发展趋势上来看,全国普惠金融整体发展水平先下降后上升,年均增长率0.53%。2005~2008年,全国普惠金融指数均值逐年下降,由72.51下降为70.08,这与国有商业银行改革,大幅撤并县域以下金融机构网点有关;2008年以来,整体呈上升趋势,得益于人均存贷款余额逐年增加,金融服务的使用效用提高,金融服务的可得度提高。2005~2014年,从使用效用维度上看,存款/GDP所占的权重由0.49增加到0.57,从金融服务的渗透度维度看,每万平方公里从业人员数所占的权重从0.49增加到0.52,这表明金融服务的使用效用与人员渗透度对普惠金融的影响逐渐增强;贷款/GDP所占的权重由0.51下降到0.42,每万人拥有的金融机构数从0.06下降到0.04,表明这两个指标对普惠金融的影响程度逐渐降低;负担度权重为1,但是,从各省、直辖市的实际指标值来看,东、中部普遍存在着融资难问题;其余指标权重无显著变化。

第二,从区域层面来看,东、中、西普惠金融发展水平差异大,普惠金融指数平均水平分别为79.11、66.03、71.28,年均增长率分别为0.3%、0.4%、0.6%。可见,东、中、西普惠金融发展水平呈现中部塌陷特征。东部沿海地区是中国普惠金融发展水平较高的地区,普惠金融发展指数均值高于全国平均水平8.5%。其中,山东、河北普惠金融指数分别为66.97、66.86,低于全国平均值,但年均增长率分别为1.07%、1.44%,高于全国均值。中部各省普惠金融各维度指标逐年提高,但金融普惠程度没有得到有效提高。西部省市中的宁夏、青海、西藏、云南、重庆普惠金融发展平均水平与年均增长率均高于全国平均水平,贵州、云南整体普惠金融程度下降,年均增长率为负。综上,受经济发展水平的影响,金融资源表现出明显的地理指向性,形成金融服务渗透度、获得度、使用度高度集聚;西部地区人口密度低,经济发展水平有限,对金融的有效需求低,东、中部人口密度大、经济发达、企业数量多,融资需求度高,对金融的有效需求高。

三、模型构建、变量选取与描述性统计分析

1.计量模型构建

正如前文所言,编制普惠金融指数的主要目的在于分析区域或国家普惠金融发展状况,为普惠金融相关实证研究提供数据基础。20世纪40年代以来,发展经济学理论认为,资本积累必须越过一定的门槛,才能使经济进入持续增长状态从而摆脱贫困,否则会陷入贫困陷阱中,难以摆脱贫困的恶性循环。那么,普惠金融的减贫效应是否会受到人均收入水平的影响,即是否会随着收入的提高普惠金融的减贫效应发生相应的变化,本文将建立门槛面板模型对其进行检验。

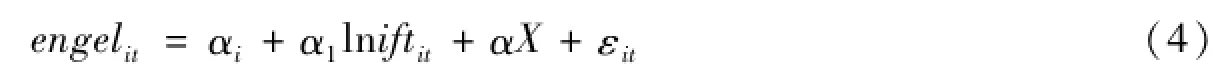

首先,建立如下普惠金融发展与贫困减少模型:

其中,engel代表贫困水平;i代表地区;t代表时间;lnifi代表普惠金融指数;X代表控制变量,具体包括财政支农力度(gsa)、居民受教育水平(edu)、经济发展水平(lngdp)、基础设施情况(lntra)、就业水平(emp)、政府对经济的干预度(gov);αi、α1、α为待估系数;εit为随机扰动项。若α1<0,则表明普惠金融的发展有助于降低贫困水平。

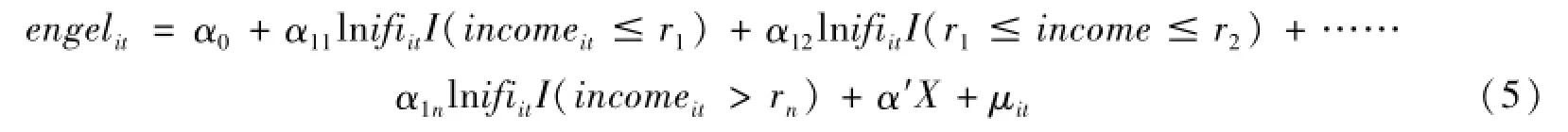

其次,根据模型(4)建立门槛面板模型。本文根据汉森(Hansen,1999)提出的门槛回归模型,将普惠金融发展水平作为核心解释变量,把人均收入水平作为门槛变量,分析不同人均收入水平内普惠金融对贫困减缓的影响。该模型不需要给定线性方程形式,而可以内生确定门槛值、门槛数量,避免传统门槛分析方法给定门槛值及门槛数量的缺陷,也可以依据渐进分布理论建立待估参数的置信区间,并运用bootstrap方法估计门槛值的统计显著性。

其中,imcomeit为人均收入水平,表示门槛变量,r为待估计的门槛值,I(·)为示性函数,α1i为不同门槛值下的待估系数,α0为个体未观测值特征,μit为随机扰动项,α′为相应的系数向量。

2.指标选取、描述性统计

测度贫困程度的指标比较多,如贫困人口占总人口的比率、Sen指数、SST指数和FGT指数等,考虑到数据的可得性,本文选取恩格尔系数作为被解释变量。该指标越低,说明食物支出总额在总支出金额中所占比重越低,这个家庭越富裕,根据城镇化率加权计算得到。选取lnifi普惠金融发展指数作为核心解释变量。选取以下变量作为控制变量:edu为教育发展水平,反映教育的发展趋势,用等式人均受教育年限=(大专以上人口×16+高中人口×12+初中人口×9+小学人口×6)/6岁及以上总人口表示;gov为政府对经济的干预程度,采用地方财政支出占地区名义GDP的比来表示;lntra为交通基础设施,本文选择公路里程数来表示;emp为就业状况,以就业人口占总人口的比例表示;lngdp为实际人均GDP,代表经济发展水平,以2005年为基年计算得到;gsa为政府支农水平,用政府预算内财政支农支出/农业总产值来表示,其中,2005~2006年的财政支农数据为农业支出、林业支出和农林水气象等部门支出之和,2007~2014年的数据为农林水气象等部门支出之和。为了防止变量出现异方差,对交通基础设施水平、普惠金融发展水平、经济发展水平进行估计时取自然对数。

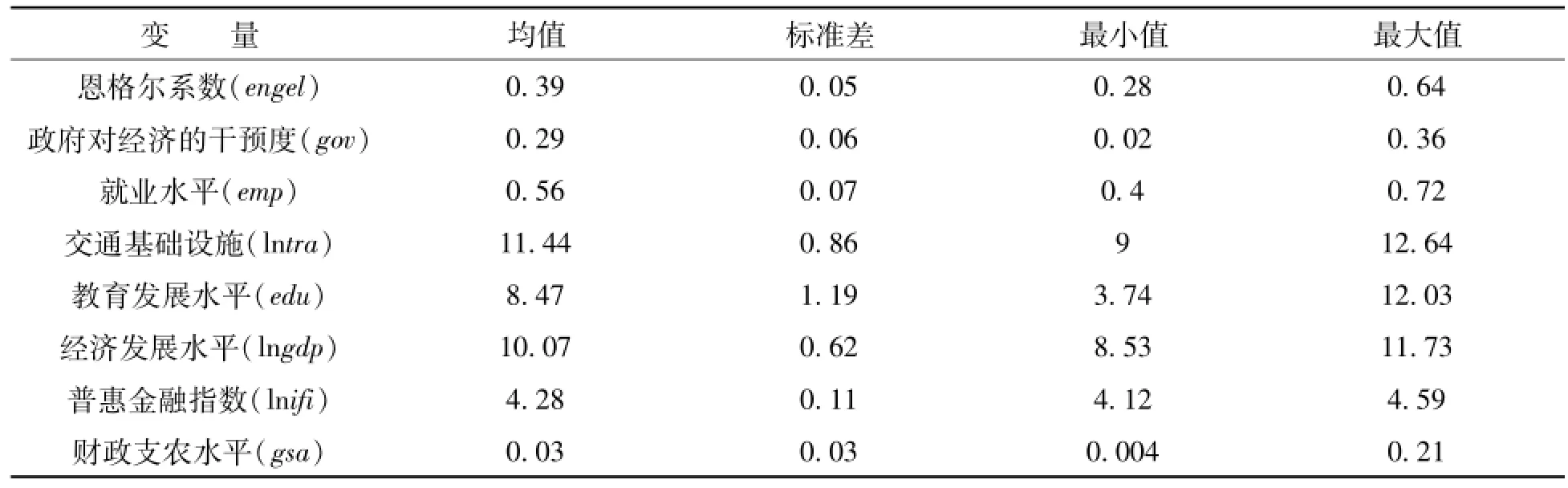

本文研究样本期间为2005~2014年,本文数据主要是来自各省统计年鉴、金融运行报告(2005~2014)、《新中国统计资料六十年汇编》、《金融统计年鉴》、《中国统计年鉴》,由于部分省市2015年统计年鉴尚未公布,根据各指标平均增长率计算得到。以上变量的描述性统计如表2所示。

表2 变量的描述性统计

四、普惠金融减贫的实证结果分析

1.门槛效应检验

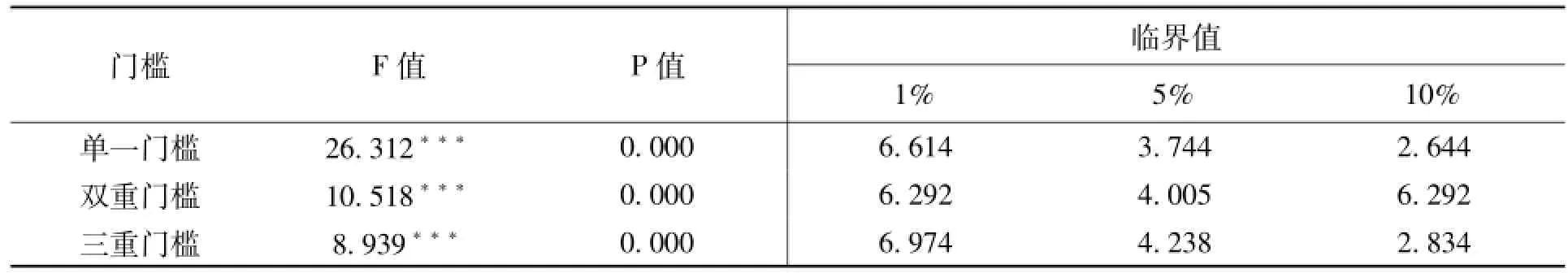

根据汉森(Hansen,1999)的门槛模型,需要构造F统计量检验门槛特征的显著性。表3列出了一、二、三个门槛效应的估计结果,结果显示当采用人均收入水平作为门槛变量时,在1%的显著性水平下均显著。这表明普惠金融发展水平与贫困减缓之间存在门槛特征,因此,对人均收入水平取三重门槛值进行实证检验。

表3 门槛效应检验结果

2.实证结果分析

本文首先根据模型4进行回归,分析普惠金融对贫困减缓的影响。表4中回归结果显示,普惠金融发展有助于贫困的减缓,但统计性检验不显著,这说明普惠金融对贫困减缓的影响不显著或者是普惠金融与贫困减缓之间存在非线性关系。因此,为了进一步研究普惠金融与贫困之间是否存在非线性关系,在模型4中加入普惠金融指数的平方项进行回归。从回归系数来看,普惠金融一次项的估计值为-3.956,在1%水平上显著;二次项系数为0.448,在5%水平上显著。这表明普惠金融发展与贫困减缓之间存在非线性关系,呈“U”型,表现出区间效应;短期来看,普惠金融发展水平的提高有利于贫困减缓,但从长期看则抑制了贫困的减少。

在三重门槛模型中,门槛估计值分别为5765、9291、12283,这表明在经济发展的不同阶段,人均收入不同,普惠金融对贫困减缓的效应不同,普惠金融与贫困减缓之间的非线性关系进一步得到了验证。具体来看,当人均水平收入低于第一门槛值5765时,普惠金融减贫的估计系数是-0.057,在10%水平上显著,这表明普惠金融具有减贫效应;当人均收入水平介于5765和9291时,系数估计值是-0.06,在5%水平上显著,这表明随着人均收入水平的提高,普惠金融减贫效应提高;当人均收入水平介于9291和12283之间时,系数估计值为-0.064,在5%水平上显著,普惠金融减贫效应提高;当人均收入水平跨越最后一个门槛值12283时,系数估计值是-0.067,在5%水平上显著,普惠金融减贫效应进一步增强。这表明,在不同的人均收入水平下,普惠金融的减贫效应不同,随着人均收入的提高,普惠金融的减贫效应增强。

结合我国当前以银行为主的金融体制来看,当经济发展水平较低、人均收入水平偏低时,由于低收入群体获得的金融服务主要是存款服务,获得信贷等其余金融服务的负担成本高,所以此阶段的金融规模扩张实际上是将低收入群体的资金流向高收入群体,是从贫困区域“抽血”而不是“输血”;[16]随着经济发展水平的提高,人均收入的增加,金融基础设施的完善、金融普惠程度的提高,跨越低收入门槛的群体可以获得多种金融服务,此阶段金融中介将资金有效供给给金融需求者,农户获得农业贷款,低收入群体、小微企业获得生产性贷款,从而有利于贫困及低收入群体收入的增加,普惠金融的“造血”功能得到发挥,金融的减贫效应逐渐增强。

表4 模型估计结果

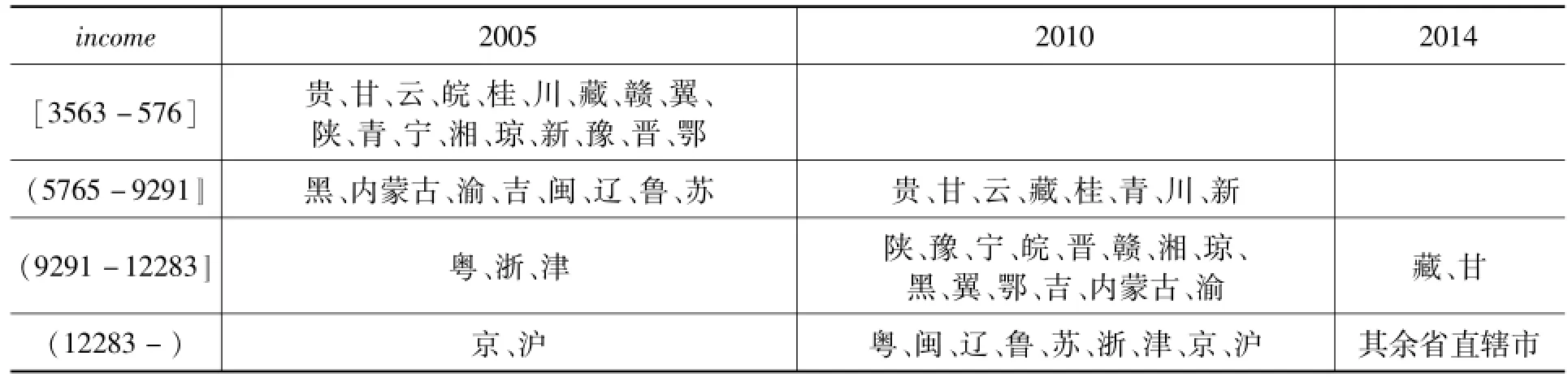

根据人均收入水平的高低将全国各省市分为低、中、中高与高四个区间,因篇幅有限,仅列出2005年、2010年与2014年的分布情况,结果如表5所示。由表5可知,随着时间的推移,人均收入水平不断提高。2005年仅北京、上海位于人均收入水平的高区间,2014年除西藏、甘肃两省外其余省市均位于人均收入水平高区间。由表4可知,普惠金融减贫效应随着经济发展水平和收入的提高而增强,大部分省市位于人均收入水平高区间,所以应加快普惠金融体系的建设,提高普惠金融水平,进一步增强普惠金融的减贫效果。

表5 income门槛区间以及省份分布区

其余解释变量估计结果显示,经济发展系数估计为-0.058,对降低贫困有显著的正效应,在1%水平上显著,表明经济越发展越有利于贫困的减少。教育水平估计系数为-0.017,在5%水平上显著,这说明教育的提高有利于降低贫困。财政支农系数估计为-0.255,通过增加纯农业方面的支出、农业基础建设支出、农村社会救济支出,可以有效提高低收入群体的资本积累,显著降低贫困水平。政府支出系数为0.189,不利于贫困的减少。这主要是因为,政府支出,即政府对经济的干预一方面会因为挤出效应的存在,抑制私人部门的经济活动,引起私人消费或投资效果降低;另一方面,政府因增加基础设施支出、技术研发支出、科教文卫支出等,刺激社会投资和消费,从而产生挤入效应,本文得出的结论是挤出效应大于挤入效应。就业情况系数为0.169,不利于贫困的减少。这可能是因为,就业水平的提高虽然促进收入的增加,但却恶化了收入分配,低收入群体受资源禀赋的制约无法真正提高收入。交通基础设施的系数估计为-0.09,基础设施的完善有利于降低贫困,但不显著。

五、结论及启示

本文依据改进型指数功效函数计算各省2005~2014年普惠金融指数,并在此基础上实证检验我国普惠金融发展的减贫效应,结果表明:第一,2005~2014年全国普惠金融发展水平得到显著提高;区域普惠金融发展不平衡,东部地区优于中、西部地区;全国各区域普遍存在着融资难问题。第二,我国普惠金融与贫困减少之间并不是简单的线性关系,二者呈“U”型。从短期来看,普惠金融水平的提高可以显著降低减贫水平,但从长期来看普惠金融发展抑制贫困减缓,即从减贫效果来看,存在最优的普惠金融发展水平。第三,普惠金融发展对于贫困减少存在显著的门槛特征,普惠金融减贫效应随着人均收入水平的提高而增强。

当前,我国正处于脱贫攻坚的冲刺阶段,确保农村7000多万贫困人口到2020年如期脱贫是“十三五”期间“全面建成小康社会”目标实现的必要前提,也是实现社会主义“共同富裕”的本质要求。促进精准扶贫、精准脱贫是金融扶贫工作的基本出发点,发展普惠金融、增加贫困地区金融供给是金融扶贫工作的主要着力点。结合上述实证结论,本文认为,应建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系,充分发挥金融减贫效应,提高扶贫开发效率,促进贫困人口可持续脱贫。

首先,应加大对金融资源薄弱的农村区域的政策倾斜。一是要有效利用市场金融,加大金融市场竞争力,提高金融服务的使用率;二是要考虑到农村市场金融的“草尖”性,加快建立多层次、广覆盖可持续的立足于农村本地的内生型新型农村金融机构,创新金融服务产品,发展农村普惠金融,有效激活农村金融服务链,满足农户尤其是低收入农户的金融需求;三是要鼓励银行等正规金融机构以及民间非正规金融机构丰富金融服务方式,发展微型金融、互联网金融、增加基层金融机构网点,扩大金融服务覆盖面,改善存取款、支付等基本金融服务,提高金融普惠度。

其次,应加大对小微企业、三农业务的金融支持力度,解决融资难题。一方面,要推动农村以及小微企业对金融需求服务的现代化,支持小微企业、三农业务依托多层次的资本市场进行融资,加大内生型农村金融组织、债券市场对小微企业与三农的金融支持力度,避免农村资金倒流城市;另一方面,要加快个人与企业信用征信体系建设,建立开放式信用信息平台。同时应完善担保与金融消费权益保护机制,加强政府的金融监管力度,强化农户的金融风险防范意识,完善保险机制,切实防范金融风险,保障提高金融普惠程度。

最后,综合权衡普惠金融发展对贫困减缓存在的门槛效应,应根据收入水平合理配置金融资源。对人均收入处于低水平的中、西部地区,要加强基础设施建设,注重发挥政策性金融的作用,同时应注意引导非正规金融的健康发展来弥补商业性银行的不足,提高普惠金融发展水平;在人均收入水平较高的东部地区,应着重金融服务方式与金融产品的创新。此外,要通过完善教育财政保证制度、教育救助制度,提高居民的受教育水平;要加大财政支农投入总量、完善基础设施,优化公共服务。

[1]穆罕默德·尤努斯.穷人的银行家[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010:136.

[2]李松龄.权利平等规则的产权与效率——马克思主义公平效率观的产权分析[J].广州:南方经济,2004(1):31-35.

[3]王曙光,王东宾.双重二元金融结构、农户信贷需求与农村金融改革——基于11省14县市的田野调查[J].北京:财贸经济,2011(5):38-44.

[4]Claessens S.,Feijen E.Finance and Hunger:Empirical Evidence of the Agricultural Productivity Channel[J].Policy Research Working Paper,2006(48):1-48.

[5]Gulli H.Microfinance and Poverty:Questioning the Conventional Wisdom.[M].Inter-American Development Bank,1998:39-42.

[6]Burgess R.,Pande R.Do Rural Matters?Evidence from the Indian Social Banking Experiment[J].The American Economic Review,2005(3):780-795.

[7]KS Imai,Arun T.Microfinance and Household Poverty Reduction:New Evidence from India[J].World Development,2010(12):1760-1744.

[8]杜晓山.小额信贷的发展与普惠性金融体系框架[J].北京:中国农村经济,2006(8):70-74.

[9]程恩江,刘西川.小额信贷缓解农户正规信贷配给了吗?——来自三个非政府小额信贷项目区的经验证据[J].北京:金融研究,2010(12):190-206.

[10]张立军,湛泳.金融发展与降低贫困——基于中国1994-2004年小额信贷的分析[J].西安:当代经济科学,2006(6):36-44.

[11]钱水土,陆会.2008.农村非正规金融的发展与农户融资行为研究——基于温州农村地区的调查分析[J].北京:金融研究(10):174-186.

[12]苏静,胡宗义,唐李伟,等.2013.农村非正规金融发展减贫效应的门槛特征与地区差异——基于面板平滑转换模型的分析[J].北京:中国农村经济(7):58-71.

[13]Sarma M.Index of Financial Inclusion[C].Indian Council for Research on International Economics Relations,Working Paper,2008:42-63.

[14]Gupte R.,Venkataramani B.,Gupta D.Computation of Finance Inclusion Index for India[J].Social and Behavioral Sciences,2012(37):133-149.

[15]王婧,胡国晖.中国普惠金融的发展评价及影响因素分析[J].北京:金融论坛,2013(6):31-36.

[16]梁媛.金融资源配置状况对居民消费率的影响[J].哈尔滨:商业研究,2014(8):19-24.

责任编辑:蔡强

F000

A

1005-2674(2016)12-084-10

2016-06-22

青岛市“双百调研工程”课题(2016B12)

罗斯丹(1981-),女,辽宁凤城人,中国海洋大学经济学院讲师、硕士生导师,主要从事农村金融研究;陈晓(1990-),女,山东聊城人,中国海洋大学经济学院国民经济专业硕士研究生,主要从事金融学研究;姚悦欣(1995-),女,吉林长春人,武汉大学经济管理学院学生,主要从事金融学研究。