新型城镇化视角下小城镇规划的慢城模式探索

2017-01-03贾丽丽

焦 红,贾丽丽

(东北林业大学 城乡规划设计研究中心,哈尔滨 150040)

经济学研究

·新型城镇化研究专题·

新型城镇化视角下小城镇规划的慢城模式探索

焦 红,贾丽丽

(东北林业大学 城乡规划设计研究中心,哈尔滨 150040)

随着城镇化战略提升到国家战略层面,我国新型城镇化进程得以迅速推进。但是,在城乡建设发展过程中,小城镇一味接受大城市的辐射作用,日渐失去自身特色,功能、布局逐步同质化,最终造成“千城一面”的尴尬面貌。同时,随着小城镇经济的不断发展,小城镇已成为助推我国经济发展的新引擎,然而在建设过程往往忽视了生态保护,导致环境污染日益严重,对小城镇进一步发展造成影响。第一次国际慢城大会召开后,由慢城理论指导下的慢城模式成为城市发展的一种新模式。目前,国外慢城建设如火如荼,但在我国仍处于探索阶段。从新型城镇化的角度出发,寻找生态理念和慢城模式的契合点,并结合我国小城镇的特点,利用生态慢游、生态慢行、生态慢运动、生态慢生活的手段,将慢城模式运用到小城镇建设中,进一步指导我国小城镇建设。

新型城镇化;生态理念;小城镇建设;慢城模式

一、研究背景

小城镇素来被称作“城市之末,农村之首”[1],自然承担着来自大城市和乡村两方面的作用:一个是接受大城市的辐射;另一个是带动农村现代化建设,小城镇是推动城乡一体化建设的重要力量。仇保兴部长对小城镇的几大功能进行了概括,得出小城镇具有中间传导、分工、示范、提供就业、吸引劳动力和服务农业发展的作用。[2]但是,随着小城镇经济的快速发展,也产生了相应的环境问题。一方面,大、中城市为了改善环境,将严重污染环境的企业、工厂等转移到小城镇;另一方面,散落分布在乡村的地方产业为集中布置,搬迁至小城镇,污染问题也不可避免地带入小城镇。[3]另外,小城镇在建设过程中,环保意识薄弱,只为追求经济效益,功能布局混乱,基础设施落后,排污不到位,加之环境监管不利,人们的素质普遍较低等多种原因,导致小城镇生态问题严重。

党的十八大召开之后,以习近平总书记为代表的党中央高度重视生态文明建设,并将其提高到国家战略层面,成为中国特色社会主义总体布局中的一员;国家新型城镇化指出,城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化[4],突出了生态对于城镇化的重要性。2013年12月,中央城镇化工作会议在北京召开,会上提出要优化城镇布局,根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局,促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展,同时强调要坚持生态文明建设,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。[5]《国家新型城镇化规划(2014—2020)》中,用一个篇章强调优化城镇化布局和形态,提出要加快发展中小城市,并有重点地发展小城镇;在“提高城市规划建设水平”一章中,提到“把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳理念融入城市规划全过程”,并将其作为创新规划理念的一部分,再次强调了生态理念于城镇化全程的作用;国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》中同样指出生态文明建设关系人民幸福,关乎中华民族的复兴及中国梦的实现。2014年5月,习总书记在考察河南时首次提出“新常态”的概念,同年12月的中央经济工作会议中,明确提出“认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑”[6]。

城镇化与经济化关系密切,城镇化的新常态随着经济化的新常态出现,即大城市的人口向周边小城镇转移或者向原籍回流,对于小城镇本身来说,当地农业人口成为城镇化的主要力量,表现为就地城镇化。越来越多的人选择在小城镇定居,如何利用小城镇自身优势,真正实现其城镇化也将是小城镇规划的一大主题。

在国家宏观政策之下,生态理念会越来越为人们所接纳。从生态理念的角度出发,依据小城镇自身发展特点,探索小城镇规划建设新模式,将为小城镇建设提供正确的引导作用。

二、传统小城镇规划建设存在的主要问题

(一)规划定位过高

小城镇在我国新型城镇化的发展中起到衔接城乡纽带的作用。但是,随着国家新型城镇化的不断推进,大多数小城镇单纯追求城镇化建设的发展速度,盲目地效仿大城市的模式来建设。这些小城镇在规划建设之前,缺乏对小城镇的合理定位,更多地套用大城市的城市定位,导致定位往往偏高,而忽视其“农村之首”的地位,导致小城镇建设在形态及功能上日渐失去自身特色,并逐步同质化,彼此间缺乏互补,无法在区域范围内促进经济发展。

(二)缺乏科学的规划理念

目前,大多数小城镇规划理念盲目效仿大城市,忽略小城镇的经济水平、环境因素、文化因素等影响。由于小城镇同时具有城市和农村的特点,故在进行规划时,注定与大城市存在差异。一味照抄大城市的规划理念,导致小城镇用地无限扩张、产业结构不合理、功能布局混乱、环境遭到破坏等问题,与当地的发展水平相悖,并影响到人们的生活质量。

(三)未形成独特的城镇风貌

小城镇的规划布局受到大城市建设模式的影响,机械的功能分区改变了原有的城镇机理,拆旧立新的建设模式导致小城镇丧失特有的景观风貌及人文环境,自身的历史文化底蕴丢失,最终造成千城一面。人们的生活节奏也随着小城镇的快速发展越来越快,生活方式随之改变,人与人之间的亲密感日益缺失,小城镇的自我归属感逐渐磨灭。这与新型城镇化要求的小城镇建设应保留当地特色风貌,留住青山绿水,推进记得住乡愁的城镇化是相违背的。

(四)原始生态环境遭到破坏

小城镇作为“农村之首”,对带动广大农村地区经济发展有不可估量的作用,但为了追求急速经济效益,大量引进工业企业,忽视对环境的保护,污染物随意排放至自然环境中,小城镇本身的生态优势遭到破坏,同时也危害到人们的健康。生态环境是生存之本,如果对小城镇的自然生态环境置之不顾,势必会加剧环境恶化,同时影响小城镇社会、经济可持续发展。

三、生态理念下慢城模式的可行性

(一)生态理念

生态环境是人们进行日常生活及生产活动的自然基础,是城镇化工作顺利开展的物质空间载体。从我国古代运用于城镇布局的“天人合一”思想,到英国霍华德为解决英国快速城镇化导致环境恶化、交通拥堵等问题提出的“田园城市”的生态城市模式,再到麦克哈格以生态原理为基础、强调人与自然关系,进而指导规划行为,提出“设计结合自然”,可见,生态观与人们的生活息息相关,与自然和谐共处也是人们的普遍愿望。

生态理念是指将生态学的观点、思想融入人类对于客观事物的看法中,它的目的是通过生态学原理使人们认识到人与环境的协调关系,进一步运用生态学相关原理抵制生态破坏。它是人们对于自身、自然及社会环境相互关系的反思,是对自然环境、包括小城镇在内的社会环境的生态保护及生态发展的观念。[7]

(二)慢城

慢城最早起源于意大利,是对其“慢食文化”的延伸和扩展,是人们对放慢城市生活节奏的渴望,是一种纯粹的生活方式。它是对过度城镇化造成的城市向外无限蔓延的抵制,是对乡村人口广泛涌进大城市的抵制,是对传统历史元素被当代元素所取代的抵制,是对越来越快的生活节奏的抵制。要求全民参与对简单纯粹生活的重塑,在此过程中延续城市历史文脉,推广小城镇的传统美食、工艺等符号,以呼唤个性,强调个人归属感,同时使小城镇得以发展。慢城模式是崭新的城市模式,目的是为居民提供更多可以散步的空间、交流的广场、休闲的绿地以及可以享受和娱乐的商业。

慢城规划是把慢城理念融入城镇建设的一种崭新模式,慢城拥有丰富的内涵,总结包括3个方面:绿色之城、可持续发展之城、人民之城。绿色之城表现在环境和交通两方面,强调将生态环境保护的理念融入城镇建设中,同时倡导绿色出行方式,推崇慢行道路系统;可持续发展之城表现在经济和文化两方面,强调支持本地传统手工业以促进经济增长,同时注重文脉,保留城市历史发展印记,记得住乡愁;人民之城则表现在政治和观念两方面,强调鼓励公众参与城镇建设之中,同时将慢生活理念深入民众的意识中,使人们从观念上接受慢生活的观念。

(三)生态理念下的慢城模式

将生态理念融入小城镇规划建设中,就是要注重小城镇的山水生态格局,传承地域文化,根据小城镇的地域特色,营造具有文化景观底蕴的独特景观,使其具有精神归属感。重点突出小城镇的景观规划,以田园景观为骨架,结合景点、水系、特色建筑等,构成完整的景观系统。

从生态角度出发,就是要保存小城镇的生态优势,在不破坏生态平衡的前提下充分利用其生态环境,探索小城镇规划建设新模式,顺应现有交通路网形式,合理安排生活、生产功能空间,使小城镇得以持续发展。可见,生态理念在小城镇建设中的要求与慢城不谋而合,慢城模式的研究将为小城镇建设提供正确的引导作用。

四、慢城模式在小城镇规划建设中的探索

城镇化是将城市文明引入城镇,而非狭隘意义上乡村人口无限向大城市的迁入,在城镇化进程中,从大城市兴起的先进文化、优势产业迅速涌入周边小城镇,导致小城镇之间的特色日渐模糊,并且带来一系列环境问题。在此之际,从生态理念的角度出发,探索小城镇规划建设的新模式就迫在眉睫。慢城模式强调对小城镇的生态发展,关注其资源、文脉,利用特色成就小城镇自身品牌建设,将“慢”融入小城镇建设的同时也是为小城镇提供一条可持续发展的道路,必将为我国小城镇建设带来新的思路,使小城镇居民可以就地享受来自大城市的文明生活。

(一)慢城模式的适用对象

受工业影响较小、自然环境优美、人文要素丰富、基础设施较好的小城镇,适合慢城模式。这样的小城镇一般都有上百年的历史,是城市和农村之间的衔接区,将研究的对象限定为用地布局相对紧凑、人口规模五万人左右。国家新型城镇化同样强调,建立城镇用地规模调控机制,从城镇规模与功能角度来规划城镇布局。在这样的小城镇,骑十多分钟自行车即可到达小城镇的任意角落,生活在一条街道上的人们关系和睦融洽,随处可以感受到宁静和安详。这样的小城镇有悠久的本土文化和产业,小城镇内民俗活动丰富,有特定的场所销售特色的手工艺品和绿色食品,适合我们继承和发扬。

(二)慢城与传统小城镇建设的区别

慢城模式是在对传统小城镇建设模式重新思考之下的发展与提升,布局模式在尊重自然的前提下展开,拥有优质的环境,突出对人的尊重,慢城模式是低碳、可持续、更加宜居的崭新模式,是对更高生活质量的追崇。

1.最终表现形态。传统小城镇建设效仿大城市发展模式,来自大城市的现代化在很大程度上影响小城镇居民的生活方式,“高楼林立、绿树成荫、处处水景”的现代城市景象在小城镇同样可以见到。慢城模式下的小城镇建设,不是对现代化的盲目抄袭,而是在深厚的人文历史底蕴的基础上,还原舒适的街道空间,让人们一起在尺度宜人的广场上购物、社交、饮食。

2.经济增长方式。传统小城镇建设为发展经济,大肆引进工厂,带来严重的环境污染,对人们的健康产生极大威胁。慢城模式下的小城镇则通过振兴当地企业、寻找可替代能源等多种方式促进经济发展,在确保生态效益和社会效益的前提下,形成小镇特色经济产业链[8],依托小镇自然环境和农副产品资源,大力发展地方旅游业、餐饮业等低污染产业。

3.交通系统形式。传统小城镇建设一味追求城镇向外扩张,因此,出行距离不断增大、机动车数量也不断增多。为解决此类问题,小城镇道路越修越远、越修越宽,交通拥堵越发严重。慢城模式下小城镇道路交通系统规划的目标是创建适宜慢行的道路系统,最大程度为行人和自行车出行创造便利条件,促进公共交通优先发展,降低小汽车出行比重,营造安静休闲的城市环境,减少污染。

(三)小城镇的慢城空间布局模式

我国古代最早的城市规划记录出自于《周礼考工记》,“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨”明确描述了城市布局模式。棋盘式路网将城市划分为若干里坊,成为居住场所,同时商业限定在定时开闭的“市”中。从三国到盛唐,曹魏邺城到唐长安城,里坊制度发展到极致。到北宋时期,“市”越来越开放,出现了坊巷制,“市”沿街与居住混合布置,并沿袭至今。慢城模式的小城镇,延续我国传统城镇“里”、“坊”、“市”的形制,构建亲密的邻里关系,弘扬传统文化。

1.里空间。闾里是古代传统的居住形态,由尺度适宜的街道分割而成,相当于现代的居住区空间,但是随着城镇化的推进,人们开始在高密度的中、高层住宅区活动,邻里交流逐渐减少。慢城中的里空间是对古代传统居住模式的回归,恢复传统的街巷布局,建设低密度、环境宜人、便于邻里交往的生活空间,将里空间形态分成三类:休闲舒适的居住空间、经济创收的庭院空间和拥有宜人尺度的街巷空间。

2.坊空间。构成传统坊空间的元素主要有牌坊、里弄、水井、街巷、作坊等。慢城中的坊空间是对传统坊空间的延伸与扩展,与现代工业大批量生产不同,在坊空间中主要从事商业活动,追求的产品都是小而精巧的。将其分成两种类型:手工作坊和体验手工制造的创意工坊。根据空间类型的不同还可以将坊空间分为街巷式坊空间和改造式坊空间,街巷式坊空间是由开合变化丰富的街道与两侧的商业建筑、广场、庭院连接而成,具有良好的自然环境和舒适的步行空间,除了具有综合商业功能以外,还增加民俗文化体验经历。改造式坊空间是以历史气息浓厚的老建筑为依托,融入当地的文化艺术,打造集艺术交流、艺术创作为一体的创意工坊。

3.市空间。传统的集市是在商品交易的基础上形成的,最早定期临时出现于村落边缘,后慢慢迁入小城镇当中,并成为小城镇生活的重要组成部分,慢城中的集市参与主体由弱势群体变为人人参与、开放时间由临时设摊变为定居定期活动、管理规则由管制打压变为政府支持、存在意义也由养家糊口变为文化交流。此时的集市,除了满足商品交易以外,还承担着推广乡土文化、推动地方经济的作用,是当地文化、小吃、民俗活动等特色聚集地,此空间表现为灵活性、复合性、开放性和文化性。

4.城空间布局模式。在慢城模式下,小城镇的布局模式应该是在传统模式基础上,结合中国小城镇发展现状,突出自身特色,保留城市历史。慢城空间布局模式是由里、坊、市三类空间构成,形成“里坊环市,阡陌绿道贯穿”的空间布局形式,里、坊、市空间结合道路、绿地合理穿插在城镇布局中。

(四)生态理念下小城镇的慢城模式

在生态理念下,将慢城融入小城镇建设中,主要利用生态慢游、生态慢行、生态慢生活、生态慢运动等方法,创造慢城新模式,以改善环境质量、调整生活节奏、塑造地方特色文化、提高居民健身观念及身体素质。

1.生态慢游。生态漫游的目的是挖掘小城镇的旅游资源,从生态承载力的角度出发,严格控制对生态资源的开发,将其建设成环境优美、生态平衡的小城镇,把生态保护和旅游发展结合起来,还原小城镇地方文化本色,提升第三产业比重,促进地方经济发展。同时,充满生态气息的小城镇更能为在大城市忙碌的人们提供休闲、放松的场所,更能让自己的内心得到原生态的洗涤。

生态慢游不是走马观花似的观光游,而是真正融入小城镇文化核心的深度游,游客可以在漫游过程中仔细品味城镇传统魅力,慢慢感受城镇的历史气息,重视自然环境的保护。[9]与传统旅游规划不同,生态慢游规划应以保护资源环境为前提,除了受到自然环境的影响,还受到人文环境和旅游活动的影响,因此,生态慢游规划重点是解决慢游空间和慢游活动的问题。慢游空间由能够展现小城镇特色景观的自然风貌区和体现小城镇历史文化的传统慢行区组成。安排慢游活动是为了让游客最大可能融入当地生活,在旅行中放慢步伐去体验、参与,真正做到深度体验游。

结合小城镇的发展背景展开相应主题的慢游,并针对不同的人群安排适合他们的活动,把传统的慢活动和现代的慢活动结合起来,构成小城镇丰富多彩的慢活动。传统慢活动要素比如品茶、书法、阅读、骑单车等,现代慢活动要素则比如摄影、书吧、西餐、咖啡屋等。

2.生态慢行。由于城市建设用地不断向外扩张,人们出行距离不断增大,这就使小汽车作为出行工具被越来越多的人选择,随之带来了一系列问题,例如噪声污染、大气污染、交通拥堵等。在生态理念下,除着力解决小城镇现有交通混乱、道路系统不完善等问题以外,更要求小城镇的路网规划应充分利用规划区范围内的水系、山体、绿化廊道等形成生态通道,顺应自然,避免一味追求大城市规则化的方格路网布局,使小城镇的路网系统与生态系统融合在一起,强化道路交通系统的生态性。

在慢城模式中,提倡以公共交通为主、步行交通为辅的慢行交通系统。[10]慢行规划通过对区域外部交通的有效截流、对内部交通的非均衡疏散,有效挖掘和强化了区内各种功能、空间及活动之间潜在的邻近性、联动性和多样性特质。[11]为确保慢行交通的建立,应规划复合型的慢行系统,满足人们多种需求的情况下减少出行。同时,在慢行系统中,还应规划传承城市文脉的观赏节点,使人们愿意停留下来,感受城市的点滴。从路网结构和步行空间结构两方面实现慢行系统,结合自然景观布置宜人的街道、交通标示,丰富步行空间节点,增强趣味性。

3.生态慢生活。当今社会,功利主义、消费主义、攀比之风在人们生活中扮演着越来越重要的角色,久而久之金钱成了衡量生活质量的标准。人们的生活也被高压、快节奏取代,进而精神紧张,甚至引发精神疾病,影响人与人之间的交往行为。生态慢生活强调公共空间的人性化,注重在尊重生态的基础上,创造可持续发展的公共空间,避免因噪声污染、汽车尾气污染等造成环境污染。

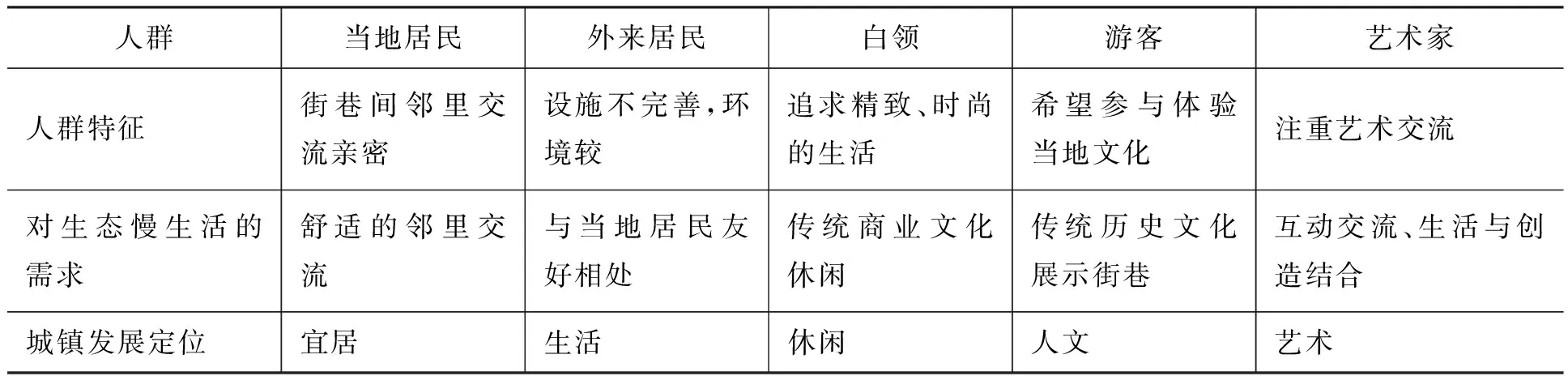

慢城模式所提倡的生态慢生活是为了激发人们内心深处对生活品质的追求,生态慢生活旨在让人们从观念上接受慢,体验返璞归真的自然原生态生活,在慢生活中了解到从容下来的心态才是幸福的关键。生态慢生活不仅仅是对生态的保护,还是对自然和文化的保护,同时要突出人性化的特征。由于居住在小城镇的人教育背景、社会阅历、从事职业等各不相同,因此,他们对生态慢生活的理解追求也不一样。

慢城模式要打造适合不同人群的生态慢生活,同时有针对地确定小城镇的整体定位。见表1。

表1 不同人群对城市发展定位的影响

4.生态慢运动。生活的压力导致人们忙碌于工作,工作家庭两点式生活使缺乏运动成为一种常态。对于缺乏运动的人们,偶尔进行强度较高的运动不但对身体无益反而容易因身体一下子的不适对自身造成伤害。因此,生态慢运动越来越受到人们的推崇,不同于竞技类运动,此类运动以修身、健体、娱乐为目的,运动量缓慢而有持续性,同时不再局限于体育场馆、不受年龄限制,更接近“随时随地都可以健身”的普及式健身模式,方式自由随意,参与者可以根据自己的状况及时调节强度,对身体的刺激相对较小。目前,比较普遍的生态慢运动有瑜伽、太极、骑单车等,步行、慢跑同样也属于慢运动。生态慢运动倡导的是慢下来聆听身体对自己的呼唤,通过慢速度、慢动作、深呼吸追寻内心的平静,释放压抑,换回原有强健的体魄。此外,生态慢运动让人们更加贴近自然,与城市生态景观建设更接近,使人与环境的关系更加亲密。

五、结语

小城镇在我国新型城镇化的发展进程中,除承接大城市的人口、产业外,更重要的是它是推动农村发展的重要载体。针对小城镇在建设发展中带来的交通拥堵、环境恶化等问题,从生态理念的角度出发,在保存小城镇生态景观的同时充分利用生态优势,提出小城镇规划建设的新模式——慢城模式。

慢城模式是对城镇化快速发展导致小城镇环境破坏、建设同质化的重新思考,在此模式下,小城镇建设应以自身文脉为出发点,将生态慢游、生态慢行、生态慢生活、生态慢运动四种方法与传统的里、坊、市空间结合,提倡人与自然和谐相处,建设有特色的小城镇,营造和谐舒适的小城镇,形成以人为本、文化气息浓厚、生态环境良好的生态慢城,为小城镇建设带来新的方向,实现小城镇健康可持续发展。

[1] 肖翊.天津小城镇建设的对策研究[D].天津:天津师范大学,2010:102-108.

[2] 周维思.新型城镇化背景下小城镇发展的机遇与挑战[J].中外建筑,2013,(6):35-38.

[3] 明庭坚.浅谈小城镇的生态环境建设[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(19):49-52.

[4] 国家新型城镇化规划(2014-2020年)[EB/OL].(2014-03-16).中国政府网.

[5] 中央城镇化工作会议召开 提出推进城镇化6项主要任务[J].中国勘察设计,2014,(1):10.

[6] 适应新常态 创造新亮点[J].理论导报,2014,(12):1.

[7] 金洲.探讨景观设计生态理念的培养与应用[J].城市建筑,2015,(23):57-62.

[8] 马燕坤.推进我国新型城镇化的战略思考[J].今日国土,2013,(10):8-11.

[9] 李强,陈一智,刘丽.论体验旅游时代主题公园的营销策略——以云南民族村为例[J].攀枝花学院学报,2009,(1):36-39.

[10] 陈竹.浅析城市慢行系统设计要点[J].城市建筑,2014,(2):251.

[11] 赵勇伟,叶伟华.城市公共活动中心区基于步行导向的城市设计整合策略初探[J].华中建筑,2010,(7):46-50.

〔责任编辑:刘 阳〕

2016-06-05

城市与区域发展理论重点课程建设(DL2013ZDKC005)

焦红(1969-),女,黑龙江哈尔滨人,副教授,注册城市规划师,从事区域发展与城市规划研究。

F062.9

A

1000-8284(2016)12-0123-06