论环境民事公益诉讼救济的实体公益

2017-01-03竺效

竺 效

论环境民事公益诉讼救济的实体公益

竺 效

生态损害是指人为的活动已经造成或者可能造成人类生存和发展所必须依赖的生态(或环境)发生物理、化学、生物性能的重大退化。2002年发生在我国的“塔斯曼海”油轮油污案的裁判结果已充分证明,生态损害是区别于传统环境侵权损害的一种独立存在,立法对生态损害预防和救济的不作为将会造成环境公共利益的重大损害。结合法理和欧盟有关法治实践经验分析可知,直接或潜在影响广大公众和未来世代子孙的环境公共利益之无主的或非私人所有(国家或公共机构所有)的环境要素、自然资源、生态系统的损害,才是环境民事公益诉讼所应救济的主要实体性公益。

环境民事公益诉讼;公共利益;生态损害

2014年12月29日,江苏省高级人民法院就备受社会各界关注的泰州市环保联合会诉江苏常隆农化有限公司等6家企业倾倒废酸等危险废物造成环境污染的环境公益诉讼案作出二审判决,判决6家企业承担按份赔偿责任,赔偿环境修复费用人民币合计160 666 745.11元。[1]这个案件让我们不禁反思,是否存在独立于传统环境侵权损害这类私益损害的环境公益损害?我国环境民事公益诉讼所救济的实体性公共利益究竟是什么?对于“并驾齐驱”的环境民事公益诉讼与环境侵权诉讼,如何避免两者功能的重复设置?本文尝试在法理上探讨之。

一、实体性环境公共利益损害的独立存在

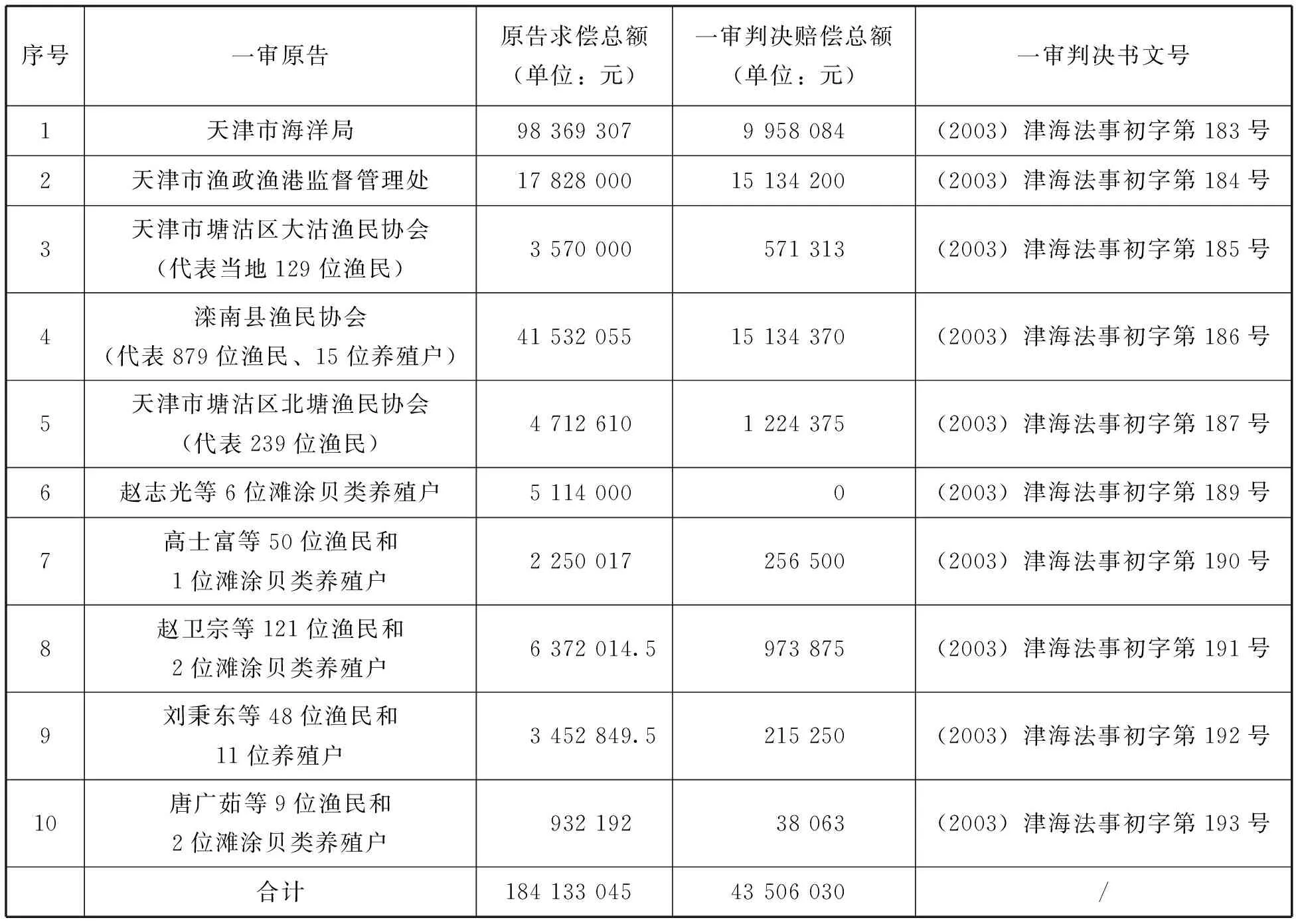

“塔斯曼海”油轮油污案已经充分表明,存在一种区别于传统环境侵权损害的环境(或生态)公共利益损害。2002年11月23日凌晨,英费尼特航运有限公司(船东)所属马耳他籍“塔斯曼海”油轮与我国大连旅顺顺达船务有限公司所属“顺凯1号”货轮在天津大沽口东部海域约23海里处发生碰撞,“塔斯曼海”油轮右舷第3舱破损,其所载205.924吨文莱轻质原油入海,造成附近海域污染。根据国家海洋局的授权,天津市海洋局于2002年12月26日将“塔斯曼海”油轮的船东和为该油轮提供油污责任担保的伦敦汽船互保协会告上法庭,请求法院判令两被告连带赔偿由于“塔斯曼海”油轮溢油而造成的巨额损失。之后,该起事故引发的诉讼案件不断增加。天津市渔政渔港监督管理处、河北省滦南县渔民协会(代表879位渔民和15位养殖户)、天津市塘沽区北塘渔民协会(代表239位渔民)、天津市塘沽区大沽渔民协会(代表129位渔民)和天津市汉沽地区228位渔民、22位养殖户等多个原告就渔业资源被毁引发的损失分别提起索赔诉讼,并行的“关联”赔偿案件达10个,涉及自然人1 500余人,索赔总标的金额超过1.8亿元(见表1)。其中,天津市海洋局针对海洋生态本身的损害索赔9 836.930 7万元*包括:(1)海洋环境容量损失3 600万元(人民币);(2)海洋生态服务功能损失738.17万元;(3)海洋沉积物恢复费用2 614万元;(4)潮滩生物环境恢复费用1 306万元;(5)浮游植物恢复费用60.84万元;(6)游泳动物恢复费用938.09万元;(7)生物治理研究费用和监测评估费用等579.830 7万元。参见《天津海事法院(2003)津海法事初字第183号民事判决书》。;天津市渔政渔港监督管理处索赔国家渔业资源损失1 782.8万元[2];滦南县渔民协会、塘沽区北塘渔民协会、塘沽区大沽渔民协会、汉沽地区渔民和养殖户提出的经济损失赔偿金额分别为4 150余万元、470余万元、350余万元和1 810余万元。[3]

表1 “塔斯曼海”油轮油污系列案件一审索赔和获赔数额汇总对照

笔者认为,从理论上分析,上述10起因“塔斯曼海”油轮油污事故引发的索赔案件所欲救济的损害事实可以归为三类:海洋油污所直接造成的海洋生态系统本身的损害,即生态损害;因海洋环境污染而间接导致的国家基于海洋资源国家所有而产生的中长期渔业资源损失,即国家

财产损失;以海洋环境污染为媒介而引起的渔民、养殖户个人的财产损失。*这10起案件的一审法院天津海事法院也认为:“天津市海洋局请求的是海洋环境生态污染破坏和生态恢复的索赔;河北省滦南县渔民和天津市汉沽、北塘、大沽渔民请求的是因污染造成的海洋捕捞停产损失、网具损失和滩涂贝类养殖损失;而天津市渔政处请求的是渔业资源损失。因此,各方当事人索赔的范围和内容界定明确,彼此独立,不存在重复索赔的问题。”参见《天津市高级人民法院(2005)津高民四终字第45号民事判决书》。

该案为我们揭示了,环境污染(或生态破坏)不仅会导致私人所有或国家所有的财产的损失,还可能造成环境或生态本身的损害。例如,就天津市海洋局代表国家求偿的上述第一类损害,

2004年12月25日,一审法院判令,两被告连带承担赔偿责任,赔偿原告海洋环境容量损失*1986年,联合国海洋污染专家小组提出“环境容量”(Environmental Capacity)是关于环境的一种财产权,并将其界定为“容纳特定活动或活动率(例如,单位时间的排污量、倾废疏导量、矿产开采量)而不至于导致不可接受的影响的一种能力”。(参见IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution,Environmental Capacity:An Approach to Marine Pollution Prevention,GESAMP Reports and Studies No.30,Food and Agriculture Organization of the United Nations,Rome,1986)简单而言,“环境容量就是在一定时间范围内环境的最大允许纳污量”。(参见高振会等:《海洋溢油生态损害评估的理论、方法及案例研究》,361-362页,北京,海洋出版社,2007)750.58万元和相关调查、监测评估费用及其生物修复研究经费245.228 4万元。[4]

但遗憾的是,在该案中,天津市海洋局一审获赔率约10.1%,只达到10起关联案件一审整体获赔率(23.6%)的42.8%,其一审判决获赔数额仅占10起关联案件一审判决获赔总额的22.9%(见表1)。笔者不禁担忧,天津市海洋局在此案中的实际获赔恐“入不敷出”。*也有报道称:“天津市海洋局最终仅获得300万元的和解补偿,具体补偿项目不清,连已投入的成本都未收回。其他原告得到的赔偿也大幅度缩水,被告最后支付赔偿金约330万美元。”参见夏军:《海上溢油事件考验中国环境法律》,http://www.ftchinese.com/story/001039855。这必将导致海洋生态修复的巨额费用难以由污染者负担,而最终由作为“受害者集体”的纳税人集体代为负担。这不能不说是环境公共利益的重大损失。若不能针对这类新型的实体性的环境公共利益损害建立有效的预防和救济机制,未来也许会不断重演“塔斯曼海”油轮案的悲剧。

二、受损实体性环境公共利益的界定辨析

生态损害*“生态损害”(ecological damage)、“纯生态损害”(pure ecological damage)、“环境本身的损害”(damage to the environment perse)、“环境损害”(environmental damage)、“纯环境损害”(pure environmental damage)、“环境损伤”(impairment of the environment)或“自然资源损害”(natural resource damage,NRD)也曾被国内外学者或国外实然法用以表达生态(环境或自然资源)本身所遭受的损害之全部或部分含义。参见竺效:《生态损害的社会化填补法理研究》,50-59页,北京,中国政法大学出版社,2007。指人为的活动已经造成或者可能造成人类生存和发展所必须依赖的生态(或环境)的任何组成部分或者其任何多个部分相互作用而构成的整体的物理、化学、生物性能的任何重大退化。[5](P60)但是,“《民法通则》、《环境保护

法》以及污染防治单行法中缺乏生态环境损害救济的具体规定,导致实践中由政府代替企业承担生态环境修复责任。这一方面违反了环境法中的污染者负担原则,加重了政府的负担,另一方面使企业忽视环境污染的预防,导致环境管理实践治不胜治、防不胜防的被动局面”[6](P37)。

近年来,越来越多的国内环境法学者开始关注这类新型损害的法律问题。例如,柯坚教授认为,“生态环境损害是指因人为环境污染而造成的环境质量下降、自然生态功能退化以及自然资源衰竭的环境不良变化”。“相对于因环境污染而造成的人身、财产权利侵害的环境侵权法律责任”,生态环境损害是“一种新型的环境损害责任”。[7](P218)徐详民教授也主张使用“生态损害”这一表述,并将之界定为:“人们生产、生活实践中未遵循生态规律,开发、利用环境资源时超出了环境容载力,导致生态系统的组成、结构或功能及其生态要素发生严重不利变化的法律事实。”*徐详民教授在持有该观点的基础上,还进一步辨析了“生态损害”与“环境损害”。他认为:“生态损害的直接对象就是地球上某一生态系统,只有对生态系统的功能稳定性造成了损害,才能构成生态损害,其损害的是‘生态系统’层次上的环境。如果某一局部环境没有构成一个相对独立的生态系统,即使对它造成损害,我们也不能说是生态损害,而只能说是环境损害。”[参见徐详民、刘卫先:《环境损害:环境法学的逻辑起点》,载《现代法学》,2010(4)]笔者认为,“环境”、“自然资源”和“生态(系统)”是三个内涵丰富的概念,它们所具体描述的对象和概念的外延相互关联、交叉,鉴于现代环境法中环境、自然资源和生态要素的融合趋向,为了区别于已约定俗成的“环境侵权”这一术语,选择“生态”作为本文所讨论的这类新型损害的形容词性的限定词,更符合国际学术界对这类新型损害的习惯性表述。参见竺效:《生态损害的社会化填补法理研究》,46-50页,北京,中国政法大学出版社,2007。[8](P8)

从理论上分析,某一生态(环境)危害行为可能使民事主体蒙受环境侵权损害,也可能使生态或环境本身遭受损害,如生物多样性的破坏、生态系统功能的非自然退化等。前一类损害必然以生态或环境为媒介,并表现为民事主体的财产损失、人身伤害或精神损害,而后一类损害则直接指向生态或环境本身。这两类损害可能同时发生,也可能仅出现后一类损害而尚未造成前一类损害。[9]然而,当生态损害的承载者是无主或者非私人所有(由国家或公共部门代表)的环境要素、自然资源、生态系统时,致害人对生态损害的及时修复或足额赔偿的法律责任往往成为实然法调整的空白或模糊地带,在我国尤显突出。

而欧盟相关立法、司法实践经验也足以证明,公共环境利益受损区别于传统环境侵权损害,需要且能够通过立法和司法予以辨别。历经近15年漫长的立法研究和争辩后,2004年欧洲议会和欧盟理事会联合制定了针对生态(环境)本身损害的《关于预防和补救环境损害的环境责任指令》(以下简称《环境责任指令》)。但该指令起初的保护范围仅限于受保护物种、自然栖息地、水体和土地。如该指令第2条第1款对这类区别于传统环境侵权损害的新型损害按环境要素进行了分类定义,即环境损害意味着:“(a)对达到和维持的受保护物种和自然栖息地的良好保育状态所造成的显著的不利影响”*根据该指令附件Ⅰ所规定的标准,比对基线条件(baseline condition)来评估是否达到“显著性”。;“(b)水体损害,指任何对水体的生态、化学和(或)数量情况和(或)生态潜力造成的显著的不利影响”*此处的“生态、化学、数量情况、生态潜力”的定义参见第2000/60/EC号指令,且将该指令第4条第(7)项所规定的不利影响排除在“水体损害”的适用范围之外。;“(c)土地损害,指因直接或间接地向土地内、上或下引入物质、制剂、生物或微生物而制造显著风险,对人类健康产生不利影响的土地污染”。该指令在同条第2款将“损害”进一步明确为:“对自然资源的重要的不利变化,或者可能直接或间接出现的对自然资源的重要的损伤。”[10]

虽然未能就这类实体性环境公共利益损害作出统一的立法界定,但该指令明文宣示其所保护的损害区别于传统的环境侵权损害。正如指令附件Ⅱ《环境损害救济》第1.1.3条所指出的:“(环境损害——笔者注)的赔偿是为了补偿自然资源及其服务丧失造成的过渡期内的可能的损害。赔偿由自然栖息地保护、物种保护或水体的额外改善措施组成,无论其发生在被损害的地点或者其替代地点。但不包括针对公众个人的财产赔偿。”[11]法国可持续发展委员会于2012年7月发布的《环境责任法和等值方法导则》也辨析了生态损害与传统环境侵权损害之间的区别,该导则认为:“‘纯粹’的环境损害是关于特定自然资源、生态服务、公共服务的损害,但不包括人身伤害、财产或经济损失,关于人或人所有的物的物理性或非物理性损害可以经由民事责任机制得以计算。”*此处“‘纯粹’的环境损害”即本文所讨论的“生态损害”,参见Department of the Commissioner General for Sustainable Development.“The Environmental Liability Law(ELL)and the Equivalency Methods Methodological Guide(English Version)”,July 2012,p.21.http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?swlang=en&QueryText=The+Environmental+Liability+Law+%28ELL%29+and+the+Equivalency+Methods+Methodological+Guide&sbtSearch=Search。

截至目前,上述欧盟《环境责任指令》已经历了三次修订补充,将其适用的环境要素范围扩大至海水污染(见表2)。根据该指令第19条的规定,欧盟成员国应在2007年4月30日之前将该指令转化为成员国的国内法并加以适用。但实际上,直到2010年7月,所有欧盟成员国才完成该指令的国内法化。[12](P105-115)

表2 2006年、2009年及2013年的相关指令对《环境责任指令》的修订

在将《环境责任指令》进行国内法化的过程中,也有极少数欧盟成员国对该指令所救济的环境要素的范围进行了一定拓展。例如,德国于2007年11月制定了《环境损害赔偿法》,并于2013年对该法进行了修改。德国《环境损害赔偿法》对环境损害的定义规定于该法第二条,该条规定将针对《联邦自然保育法》第21a条*该法于2002年颁布,2009年及2013年修改,最新条款序号为第19条。所保护的自然生存空间与种类的损害、针对《水资源法》第22a条*该法于2002年颁布,2009年修改,最新条款序号为第90条。所保护的水资源的损害、针对《土壤保护法》第2条第三项*该法于1998年颁布,2012年修改。所保护的土壤的有害影响损害都纳入了赔偿范围。[16](P437)

2012年9月25日,法国最高法院在对Erika油污案的判决中,明确地承认了纯生态损害,将其与精神损害、经济损害等相区分,并将之界定为“因侵害而使环境遭受到的直接或间接的损害”[17](P2)。在上述判决中,法国最高法院也表明立场:“就责任人因其过错而对环境造成损害,却以自然不属于任何特定人为借口而给予豁免,这并不公平。”[18](P7)

三、以环境民事公益诉讼救济生态损害的法治探索

(一)扩大解释传统法的收效甚微

我国《环境保护法》(1989年)和《海洋环境保护法》(1999年修订)均制定于20世纪,限于历史原因,当时未提出生态(环境)本身损害救济的法理,故在立法起草时尚未能考虑生态损害的救济问题。因此,当十数年后遇到类似“塔斯曼海”油轮油污案中的生态损害赔偿救济的新课题时,寄希望于扩大解释当初尚未考量此等因素的原有法律规定,必然收效甚微。例如,在该案中,针对天津海洋局提起的生态损害赔偿请求,被告的主要抗辩理由为:“根据《海洋环境保护法》第90条的规定,原告不具有提起海洋生态损害的资格。”[19]一审法院试图适用《海洋环境保护法》第5条第二款和第90条第二款解决原告的诉讼主体资格[20],但从法条字面文义分析,《海洋环境保护法》第5条第二款“国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究,负责全国防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作”的规定,确因其第一个逗号后的不完整列举而令人产生排除原告就海洋航行碰撞事故造成的溢油污染引发的生态损害提起诉讼资格的质疑。

事实上,“塔斯曼海”油轮油污案一审法院判决所依据的实体法规则,主要是《民法通则》第124条和《海洋环境保护法》第90条第二款。[21]显然,严格分析而言,此案中的海洋环境容量损失等生态损害并非《民法通则》第124条所保护的传统民事权益;而《海洋环境保护法》第90条第二款“对破坏海洋生态、海洋水产资源、海洋保护区,给国家造成重大损失的,由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门代表国家对责任者提出损害赔偿要求”所言之“损害赔偿”未免过于笼统,虽符合《修正1969年国际油污损害民事责任公约的1992年议定书》第2条已明确规定的有限赔偿环境本身损害的规则*该条明确规定:“‘污染损害’系指:(a)油类从船上溢出或排放引起的污染在该船之外造成的灭失或损害,不论此种溢出或排放发生于何处,但是,对环境损害(不包括此种损害的利润损失)的赔偿,应限于已实际采取或将要采取的合理恢复措施的费用;(b)预防措施的费用及预防措施造成的进一步灭失或损害。”,且可以尝试结合适用《民法通则》第142条和第146条第一款的规定,但终究因缺乏足够明确的法律规定而使原告难以获赔。

从科技角度归纳,生态损害可以因石油开发、天然气开发、采矿、倾废、化工事故等多种原因引发。有学者将 “塔斯曼海”油轮油污案中的新型损害称为“海洋生态损害”*“指由于人类的各种行为而给海洋生态系统的功能造成了难以恢复或不可逆转的损害,影响海洋生态系统功能发挥,侵害人类生态利益的法律事实”。参见刘家沂:《海洋生态损害的国家索赔法律机制与国际溢油案例研究》,3页,北京,海洋出版社,2010。或者“海洋溢油生态损害”*“指因海洋石油或天然气勘探开发、海底输油管道、石油运输、船舶碰撞以及其他突发事故造成的石油或其制品在海洋中泄露而导致海域环境质量的下降、海洋生物群落结构破坏及海洋服务功能减弱的损害。”参见高振会等:《海洋溢油生态损害评估的理论、方法及案例研究》,17页,北京,海洋出版社,2007。,并试图从评估、鉴定等技术上予以解决。但只要立法者无法恪守污染者负担的原则[22](P12-13)来设计具体的法律规则,让致害人承担修复被破坏的生态(或恢复被污染的环境)的责任或者承担赔偿生态损害的责任,一切科技上的努力都将是徒劳无用的。长此以往,不仅国家将无法承受巨额的生态损害修复费用,还将因缺失生态损害赔偿责任制度的威慑,而导致潜在的生态损害危害行为人受到制度的负面激励,最终必将带来更大的生态(环境)灾难。

(二)环境民事公益诉讼需另辟蹊径

2005年11月,吉林石化发生爆炸,导致松花江水被污染,造成生态损害,北京大学法学院汪劲教授等学者曾代表松花江起诉中石油,要求法院判决被告赔偿100亿元人民币用于设立松花江流域污染治理基金,以恢复松花江流域的生态平衡,保障鲟鳇鱼的生存权利、松花江和太阳岛环境清洁的权利以及自然人原告旅游、欣赏美景和美好想象的权利。这一诉讼请求正是针对生态利益、景观欣赏等实体性生态环境权益被侵害而提出的,是非常典型的生态损害赔偿诉讼,可惜法院没有予以受理,其中症结为原告求偿主体资格问题。[23](P273-275)

此后经过2009年至2011年多个案件的逐步推动,2012年修正的《民事诉讼法》第55条突破性地新增规定:“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。”然而,2014年新修订的《环境保护法》第58条仅细化了《民事诉讼法》第55条所规定的具备环境民事公益诉讼主体资格的“有关组织”的具体适用条件,未能对这类诉讼所保护救济的区别于传统环境侵权损害的环境公共利益予以立法明确,仍使用了较为抽象的“社会公共利益”这一表述。

有鉴于此,最高人民法院于2015年1月6日正式发布了《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《环境民事公益诉讼解释》),诠释了环境民事公益诉讼所主要救济的不是作为环境私益的侵权损害,而是作为环境公益损害之集中表现的生态损害。该司法解释就环境民事公益诉讼所救济的实体公共利益作出了如下释明:

1.明确环境民事公益损害与私益损害的区别

《环境民事公益诉讼解释》第29条明确区分了环境民事公益损害和私益损害,即“法律规定的机关和社会组织提起环境民事公益诉讼的,不影响因同一污染环境、破坏生态行为受到人身、财产损害的公民、法人和其他组织依据民事诉讼法第一百一十九条的规定提起诉讼”。与此相呼应,2015年2月4日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第228条也作出了类似规定。此外,最高人民法院于2015年6月1日发布的《关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第18条也区分了传统环境侵权诉讼与环境民事公益诉讼所救济的范围:“本解释适用于审理因污染环境、破坏生态造成损害的民事案件,但法律和司法解释对环境民事公益诉讼案件另有规定的除外。”可见,我国最高司法审判机关对于环境民事公益诉讼所救济的实体性公共利益的认识是非常清楚和确信的,即环境民事公益诉讼并不救济一般性的环境侵权私益损害。

2.建立环境民事公益损害与私益损害的诉讼救济关联机制

笔者认为,生态损害赔偿责任与环境侵权损害赔偿责任存在交叉之处。具有生态服务功能的有主自然资源的财产性损害通常可归类为现代民事侵权损害赔偿法所能救济的财产损害,但更应承认其环境公共利益损害的属性。表现为货币形式的有主自然资源的财产损害赔偿一旦未用于恢复被损害的自然资源,则其所负载的生态服务功能就无法得到恢复,此时,生态损害的救济就会落空。例如,国家所有的自然资源之损害既具有传统环境侵权所致财产损失的性质,又具有环境本身损害的性质,如果仅选择以传统环境侵权法救济国家所有的自然资源损害,宜适用类似“恢复原状”的责任方式修复被破坏的自然资源*“恢复原状”的责任方式需要得到进一步发展,例如,因油污导致某种生物的灭绝,只能通过引入生态系统功能替代物种的方式进行修复,显然已超出了“恢复原状”本初的意义。,使得该自然资源所负载的公共的生态服务功能得以救济;而适用“赔偿损失”的责任方式,则因其所负载的生态服务功能并不归被害人私人所有,而不能计入赔偿额,因此,对于这部分公共环境利益的损害,需要通过环境民事公益诉讼的方式加以单独救济。有鉴于此,《环境民事公益诉讼解释》也尝试建立起环境民事公益诉讼与环境侵权私益诉讼间的联系,但其逻辑前提是区分作为环境公益的生态损害与作为环境私益的传统环境侵权损害。例如,该司法解释第30条和第31条分别就“公益诉讼裁判对私益诉讼的影响”、“公益诉讼和私益诉讼的受偿顺位”作了专条规定。

3.列举可获司法救济的环境民事公益损害的种类

《环境民事公益诉讼解释》对环境民事公益诉讼所能赔偿救济的损害类型进行了间接列举,即以间接规定责任承担方式的方法列举了可以获得赔偿的损害范围,包括预防性责任承担方式*《环境民事公益诉讼解释》第19条规定:“原告为防止生态环境损害的发生和扩大,请求被告停止侵害、排除妨碍、消除危险的,人民法院可以依法予以支持。”“原告为停止侵害、排除妨碍、消除危险采取合理预防、处置措施而发生的费用,请求被告承担的,人民法院可以依法予以支持。”、恢复性责任承担方式*《环境民事公益诉讼解释》第20条规定:“原告请求恢复原状的,人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的,可以准许采用替代性修复方式。”“人民法院可以在判决被告修复生态环境的同时,确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用;也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。”“生态环境修复费用包括制定、实施修复方案的费用和监测、监管等费用。”从前述司法解释条款可以推知,最高人民法院将“包括制定、实施修复方案的费用和监管费用”在内的生态环境修复费用作为加害人对生态损害所应负的恢复性责任。和赔偿性责任承担方式*《环境民事公益诉讼解释》第21条规定:“原告请求被告赔偿生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失的,人民法院可以依法予以支持。”第22条规定:“原告请求被告承担检验、鉴定费用,合理的律师费以及为诉讼支出的其他合理费用的,人民法院可以依法予以支持。”比较该司法解释征求意见稿第20条的规定可知,该司法解释最终未能将生态损害应急处置费用列为加害人的生态损害赔偿责任范围。征求意见稿该条曾建议规定:“污染者赔偿损失范围包括:(一)生态环境修复期间服务功能的损失;(二)应急处置费用;(三)检验、鉴定费用;(四)合理的律师费及其他为诉讼支出的费用等。” 参见《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(征求意见稿),http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-6748.html。。笔者认为,前述司法解释条款的间接列举所涵盖的赔偿内容可以统称为“生态损害事实”[24](P72)。而作为环境民事公益诉讼所赔偿救济的实体性公共利益的生态损害事实的类型,在学理上可以分类为防范性措施费用、清除措施费用、修复性措施费用、附带损失和象征性损害。*其中,附带损失指生态损害的评估费用、监测费用、检测费用、修复措施的科研费用和其他因生态损害而产生的行政管理性等费用。参见竺效:《生态损害事实及其可填补之类型研究》,载《北京林业大学学报》(社会科学版),2008(2)。例如,前述2014年泰州1.6亿元天价赔偿案一审判决污染者赔偿的环境修复费用即属于生态损害事实类型中的修复性措施费用。[25]

而《环境民事公益诉讼解释》所谓的预防性责任承担方式、恢复性责任承担方式和赔偿性责任承担方式拟救济的损害事实,均可以在理论上分解归类为防范性措施费用、清除性措施费用、修复性措施费用或附带损失。但是,值得讨论的是,该司法解释有关“生态环境修复费用难以确定”而由法院酌定的损害事实之归类问题。该司法解释第23条规定:“生态环境修复费用难以确定或者确定具体数额所需鉴定费用明显过高的,人民法院可以结合污染环境、破坏生态的范围和程度、生态环境的稀缺性、生态环境恢复的难易程度、防治污染设备的运行成本、被告因侵害行为所获得的利益以及过错程度等因素,并可以参考负有环境保护监督管理职责的部门的意见、专家意见等,予以合理确定。”显然,其中因评估鉴定费用明显过高而酌定修复费用的情形,应属于司法技术政策考量的范围,此处不予讨论。但是,“生态环境修复费用难以确定”而由法院酌定的修复费用应归类为生态损害事实类型中的“象征性损害”,它是指当无法修复被破坏的生态或无法恢复被污染的环境时,只能要求加害行为人承担象征性赔偿,以象征性填补已产生的生态损害。[26]事实上,只有遇到被破坏生态无法修复或被污染环境无法恢复所导致的“生态环境修复费用难以确定”的情形,才有必要由裁判机关“酌定”加害人应赔偿的数额。《环境民事公益诉讼解释》第23条确立了法院酌定生态环境修复费用时应当考量的因素及其咨询程序,具有一定进步性。

事实上,未来在实践中,非常有可能出现被破坏的生态无法修复、被污染的环境无法恢复的情形,若加害行为人因无法修复(恢复)反倒不用承担赔偿责任,则显失公平,也不利于通过个案来威慑潜在的类似加害人。未来在实践中如遇此类问题,最高人民法院可以将《环境民事公益诉讼解释》第23条的适用情形解释为包括因生态(环境)损害无法修复或恢复而导致生态(环境)修复费用难以确定的情形,以期能为该司法解释“修补漏洞”。

四、结论

我国环境民事公益诉讼机制的建立历经2012年《民事诉讼法》修正、2014年《环境保护法》修订,但现行法仍抽象使用“社会公共利益”的表述,令适用者很难准确把握该类诉讼机制所应救济的核心实体权益。而事实上,无论是从法理上辨析生态损害与传统环境侵权损害之内涵、外延客观存在的区别,还是比较分析“塔斯曼海”油轮油污案10个相关判决所赔偿救济之损害类型的差异,抑或诠释借鉴欧盟2004年《关于预防和补救环境损害的环境责任指令》近十年的实践经验,我们都可以发现,区别于传统环境侵权损害的生态(或环境)本身所遭受的损害,才是环境民事公益诉讼应救济的核心环境公共利益,这是一类直接或潜在影响广大公众和未来世代子孙的环境公共利益之无主的或非私人所有(国家或公共机构所有)的环境要素、自然资源、生态系统的损害。

2015年1月7日起施行的最高人民法院《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》已经揭示了我国环境民事公益诉讼所主要救济的不是传统的环境侵权损害,而应是学理上所称的“生态损害”这一新型损害,生态损害才是环境公益诉讼所应救济的受侵害的实体环境公共利益。江苏泰州1.6亿元天价环境公益赔偿案恰好提前注释和印证了本文的这一判断。

我们必须清楚地认识到,《环境民事公益诉讼解释》仅是一种权宜之计,是以扩大解释的方法间接地、部分地救济了生态损害,并不能从根本上解决生态损害的预防和救济问题。遗憾的是,2014年修订通过的《环境保护法》未能规定生态损害的赔偿责任。既然无法由环境基本法进行事半功倍的立法调整,就只能寄希望于环境单行法逐个作出领域性的生态损害赔偿规定,或适时制定专门性的《生态(环境)损害预防和救济法》*国家海洋局已于2014年11月制定了规范性文件《海洋生态损害国家损失索赔办法》。。笔者建议,未来的后续立法或司法解释应以生态损害预防与救济的法理为基础,确保环境民事公益诉讼机制真正以救济生态损害这一实体性环境公益为核心目标,并通过严格的赔偿制度威慑加害行为人,起到预防生态损害的效果。

[1] 《江苏省高级人民法院(2014)苏环公民终字第00001号民事判决书》。

[2] 《天津海事法院(2003)津海法事初字第184号民事判决书》。

[3] 《天津海事法院(2003)津海法事初字第185号至第187号、第189号至第193号民事判决书》。

[4][19][20][21] 《天津海事法院(2003)津海法事初字第183号民事判决书》。

[5][24] 竺效:《生态损害的社会化填补法理研究》,北京,中国政法大学出版社,2007。

[6] 樊杏华:《环境损害责任法律理论与实证分析研究》,北京,人民日报出版社,2015。

[7] 柯坚:《环境法的生态实践理性原理》,北京,中国社会科学出版社,2012。

[8] 徐详民等:《海上溢油生态损害赔偿的法律与技术研究》,北京,海洋出版社,2009。

[9] 竺效:《反思松花江水污染事故行政罚款的法律尴尬——以生态损害填补责任制为视角》,载《法学》,2007(3)。

[10][11] “Directive 2004/35/on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage”,2004 O.J.(L 143/56).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004L0035-20130718.

[12] Stevens & Bolton LLP.“The Study on Analysis of Integrating the ELD into 11 National Legal Frameworks”,Final Report Prepared for the European Commission-DG Environment.16 December 2013.http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/Final%20report%20-%20ELD.pdf.

[13] “Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the Management of Waste from Extractive Industries and Amending Directive 2004/35/EC”,2006 O.J.(L 102/15).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021.

[14] “Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the Geological Storage of Carbon Dioxide and Amending Council Directive 85/337/EEC”,European Parliament and Council Directives 2000/60/EC,2001/80/EC,2004/35/EC,2006/12/EC,2008/1/EC and Regulation(EC)No 1013/2006,2009 O.J.(L 140/114).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031.

[15] “Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on Safety of Offshore Oil and Gas Operation and Amending Directive 2004/35/EC and Amending Directive 2004/35/EC”,2013 O.J.(L 178/66).http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0030.

[16] 陈慈阳:《环境法总论》(修订第三版),台北,元照出版公司,2012。

[17] “Nathalie Hervé-Fournereau.Avocetta Meeting Helsinki 2013 National Report France”.http://www.user.uni-bremen.de/avosetta/france_helsinki.pdf.

[18] Christine Gateau.“Towards the Introduction of the Notion of Environmental Loss in the French Civil Code”,Paris International Litigation Bulletin no.4.http://www.hoganlovells.com/files/Publication/7ccc5b69-30cf-4064-b7ee-7276fc770792/Presentation/PublicationAttachment/cba2d6e1-9a9d-44f9-a438-77b1b17a2d57/4%20-%20Towards%20the%20introduction%20EN.pdf .

[22] Zhu Xiao.EnvironmentalLaw.Beijing:China Environmental Science Press,2011.

[23] Wang Jin,Huang Chiachen and Yan Houfu.“Reflections from the Transboundary Pollution of Songhua River”.In Michael Faure and Song Ying (eds.).ChinaandInternationalEnvironmentalLiability:LegalRemediesforTransboundaryPollution.Cheltenham:Edward Elgar Publishing Limited,2008.

[25] 竺效:《真正拉开环境民事公益诉讼的序幕》,载《中国法律评论》,2015(1)。

[26] 竺效:《生态损害事实及其可填补之类型研究》,载《北京林业大学学报》(社会科学版),2008(2)。

(责任编辑 李 理)

On Substantially Public Interest Relieving by the Environmental Public Interest Civil Litigation

ZHU Xiao

(School of Law,Renmin University of China,Beijing 100872)

“Ecological damage” refers to any existing and/or likely significant human-induced degradation in the physical,chemical and/or ecological functions of any part of ecological or environmental systems,or on the whole consisting of those interacting parts,which are the foundations for human beings’ survival and development.The Judgment of the 2002 Tasman Sea Tanker oil pollution case has testified that the ecological damage is independent from the traditional environmental tort damage.Absent legislative prevention and remedy of ecological damage,the environmental public interests will be seriously infringed.The legal theories and relevant law practices in the European Union indicate that only the damage to the ownerless and/or non-private environmental elements,natural elements and ecological system,which directly or potentially affects the broad public’s and future generations’ environmental public interests,shall be the core substantive public interest remedied by environmental public interest litigation.

environmental public interest civil litigation;public interest;ecological damage

国家社会科学基金青年项目“生态损害综合预防和救济法律机制研究”(10CFX068)

竺效:法学博士,中国人民大学法学院副教授,博士生导师,中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员(北京 100872)